«Для меня „Пушкин“ — такое же пустое слово, как и „КГБ“»

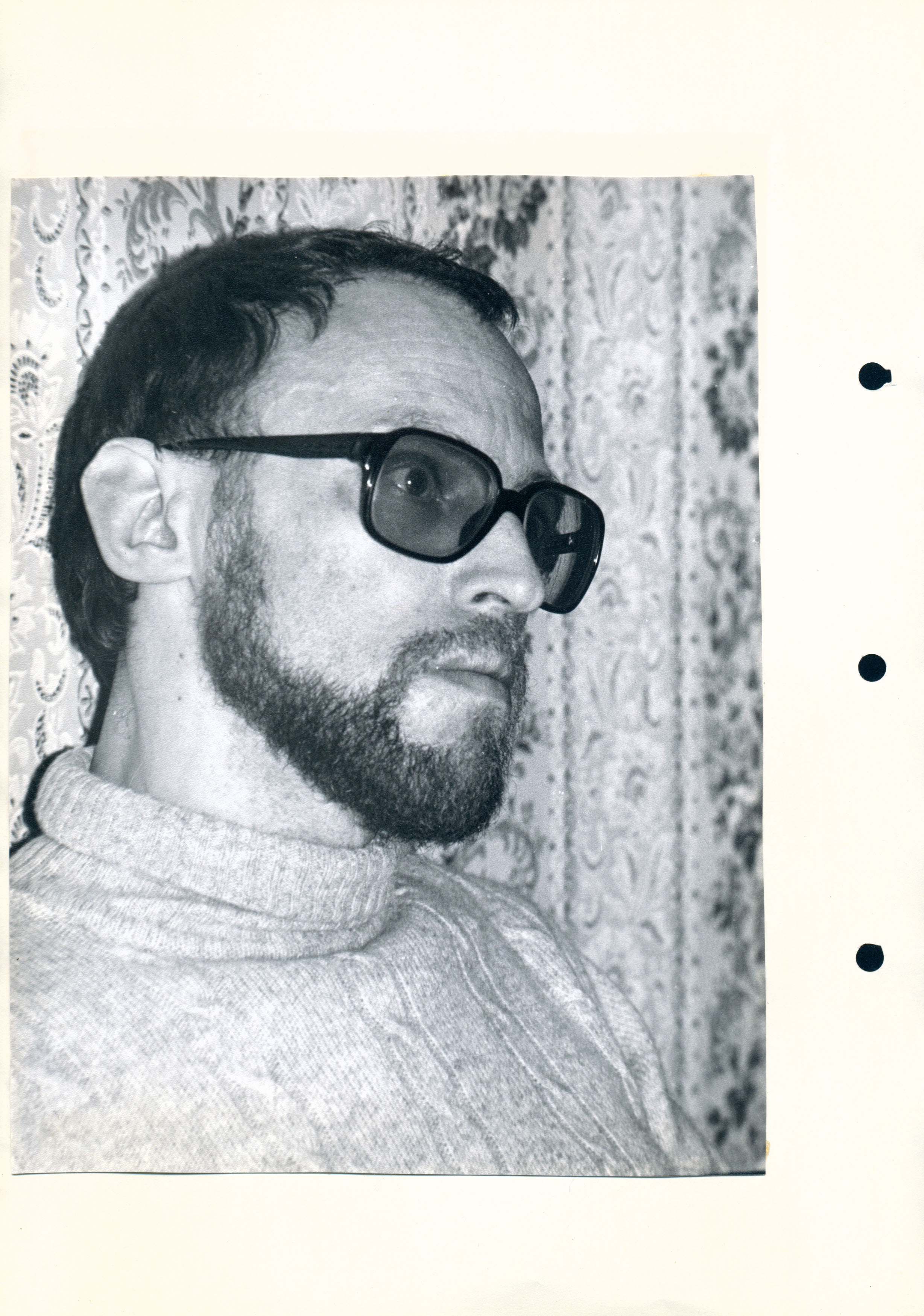

Диалог Д. А. Пригова со слушателями: транскрипт записи квартирного чтения, состоявшегося 27 марта 1981 года

Фото: Александр Кривомазов

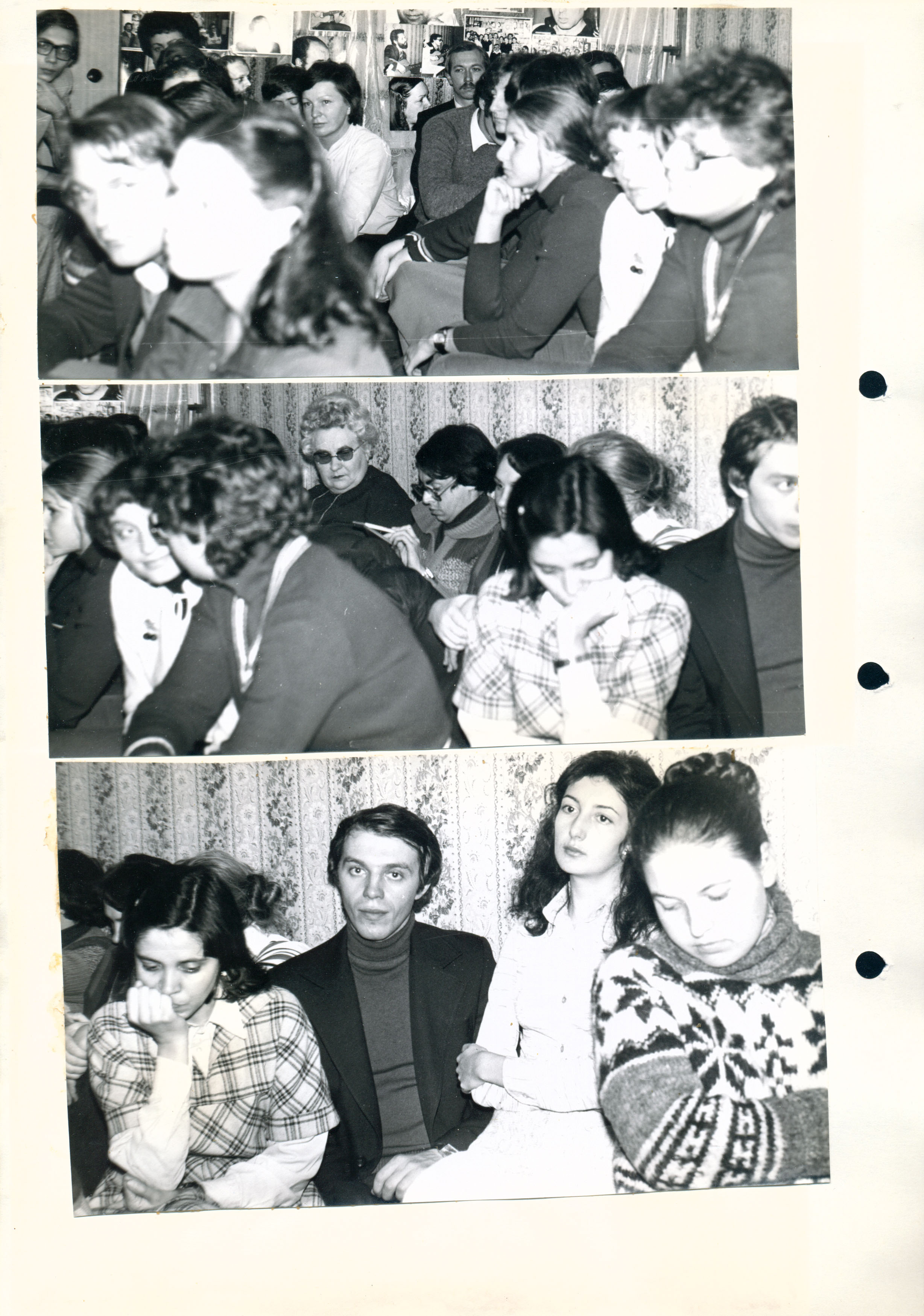

Поэт, художник, скульптор, один из основателей московского концептуализма в искусстве Дмитрий Александрович Пригов в советское время почти не имел доступа к широкой аудитории. Свои стихи он читал знакомым и незнакомым слушателям в рамках квартирных чтений, проходивших в том числе дома у физика Александра Кривомазова, который записывал эти встречи на магнитофонную пленку. По счастливой случайности часть архива Кривомазова сохранилась и сегодня доступна исследователям. Предлагаем ознакомиться с расшифровкой записи одного из таких квартирников 1981 года, точнее с ее завершающей частью, запечатлевшей, как после чтения своих стихов и фрагментов пьес Пригов общается со слушателями.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

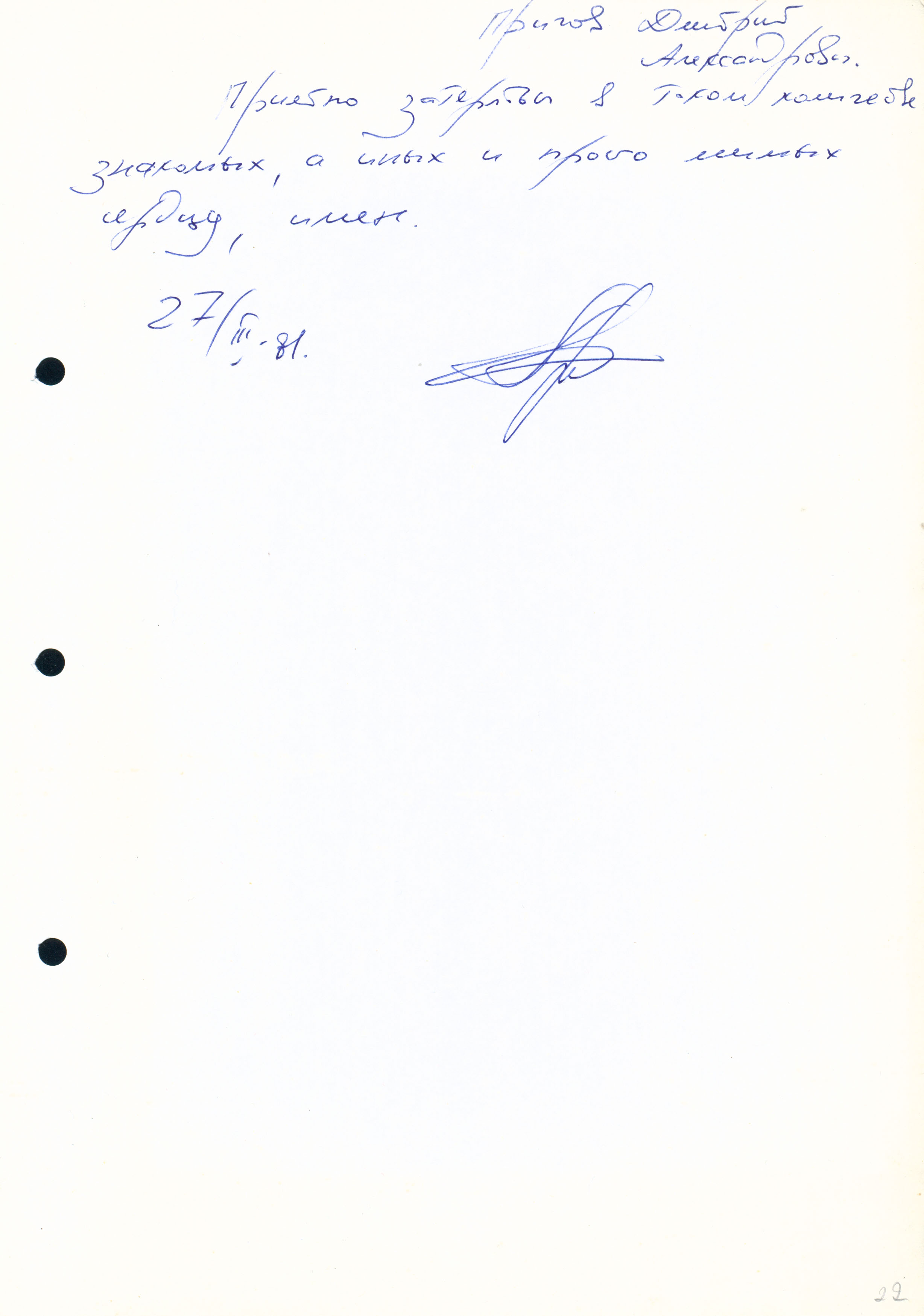

От редакции «Горького»: История о том, как записи с голосом Пригова, а также целого ряда других поэтов, писателей, бардов 1970–1980-х годов, включая Венедикта Ерофеева, Аркадия Стругацкого, Василия Аксёнова, Генриха Сапгира, Евгения Рейна и других, сохранились в личном архиве Александра Кривомазова (1947–2024), достойна отдельного детектива. Распутать его удалось уже в наше время почти случайно, благодаря усилиям более молодого коллеги Кривомазова — физика Ильи Симановского. Симановский же по просьбе Кривомазова сделал сайт, на котором разместил отсканированные им самодельные альбомы с автографами литераторов и музыкантов, выступавших на квартирниках, а также их фотографии авторства Кривомазова. На втором этапе работы с архивом, затянувшемся более чем на семь лет (эта работа продолжается и сейчас), Симановский оцифровывал и расшифровывал магнитофонные бобины с записями почти 70 литературных и музыкальных квартирников. Две расшифровки уже опубликованы — это вечер Аркадия Стругацкого («Новый мир», № 20, 2020 год) и вечер Венедикта Ерофеева (в сборнике «Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофееве». Новое литературное обозрение, 2022). С третьей расшифровкой — квартирника Дмитрия Пригова, состоявшегося в 1981 году, — вы познакомитесь в настоящей публикации «Горького».

Этой осенью состоится премьера авторского проекта Ильи Симановского и платформы Arzamas: цикл подкастов о литературных вечерах Александра Кривомазова, в которых можно будет услышать голоса авторов тех лет, читающих свои произведения. Один из подкастов будет посвящен квартирнику Дмитрия Пригова.

«Горький» с любезного разрешения Ильи Симановского и платформы Arzamas предлагает своим читателям ознакомиться с расшифровкой финальной части этого вечера. После выступления поэта слушатели, явно сбитые с толку новаторской концептуалистской поэтикой, пытаются обсудить с автором его творческий метод. Перед нами — не тщательно выверенное теоретическое рассуждение поэта, а буквальная расшифровка его живой речи с ее неизбежными неровностями и — что, быть может, самое ценное — умолчаниями.

Запись — Александр Кривомазов; оцифровка — Илья Симановский; расшифровка — Юлия Боровинская, Илья Симановский, платформа Arzamas.

Дмитрий Александрович Пригов (далее ДАП): …Начинаешь потом смотреть, как она в жизни живет. Отыскиваешь болевые точки языка. Тыкаешь — не дергается организм. Вдруг куда-то ткнешь, — смотри, весь языковый организм задергался. Значит, это болевая точка, реальная. В принципе, я не пишу стихов как таковых. Мне просто язык и речь… там разные всякие бывают сложности, взаимоотношения. Скажем, культурный язык. Вот вы говорили «антисоветский». Дело в том, что для меня понятия такого, «антисоветский», нет. Диссидентизм, такой же реально советский, как и, скажем, КГБ. На пространстве стиха они сталкиваются, между прочим, нисколько не сюжетно. Они сталкиваются стилистически. И в столкновении они измеряют это… претензией. Если у какой-то стилистики претензии больше, чем она может охватить, — здесь ее пустота. Потому что каждый предмет истинен и реален, пока он занимает ровно то пространство, которое ему дадено. Как только он начинает претендовать на нечто большее, — здесь уже пустоты начинаются. И он растягивается. У него нет мяса на это.

Например, для меня «Пушкин» — такое же пустое слово, как и «КГБ». Если не на пространстве стиха. Потому что Пушкин — он же почти языческий бог сейчас. <Да> какой он Пушкин? Гораздо жизненнее не исследовать, где он проспал последнюю ночь, а просить у него разрешения от бесплодия. Ведь этот общегосударственный экстатический его статус… Вы сейчас сказали: «Пушкин». Что у вас отзывается? Отзывается нечто. Такое, как ставили богу плодородия. Вот — Пушкин. А что «Чудное мгновенье» или «Полтаву» он написал — это уже вторичное. Вот есть народный язык, где слово живет не содержательно, а мифологично. И поэтому культурный язык с его конкретными дефинициями, он как часть туда потом входит, и может <появиться> такая мифологема научного языка. Вы говорите: «Умные мысли». Да у меня умных мыслей нет. Я имитирую мыслительный… <точнее>, не имитирую, а представляю стилистику мыслительного процесса, где она сталкивается с житейской истиной.

Милицанер… Дело в том, что дело не в этом. Милицанер для меня есть представитель государственности, в идее платоновской. Он для меня некий символ, как Пушкин. Вот столкновение, скажем. У меня есть книжка «Платонические диалоги». Пушкин говорит с милицанером, это же не сознательные исторические а<на>хронизмы такие роскошные. Это просто две языковые, две культурные идеи говорят.

Как может персонализироваться жизнь в языке? Она персонализируется стилистикой. Например, что значит: человек рыдает. В театре или в кино… Ведь когда мы в жизни видим его рыдающего, <то>, честно говоря, не очень приятно. А вдруг в театре смотрят: «О, как красиво рыдает». Да потому что стилистика рыдания, он представительствует эту форму человеческого страдания.

Почему трагедия привлекательна? В сюжете она разрешается, в конце мы видим… Почему легко смотреть трагедию? Потому что мы знаем, что человек страдающий в любой момент отступит в сторону. Он актер. И вот этот момент… в стилистике театра… а театр, когда смотришь, — это мир. Это не просто — он актер… А мы знаем, что если <театр> представительствует мир, то всегда для человека страдающего есть возможность отойти в сторону. То есть стих для меня — это целиком мир. Каждый его элемент представительствует что-то в мире. И если какой-то элемент взял в стихи и отошел, — это не просто игра стиховая. Это возможность алгоритма — перевести это стихотворение снова в жизнь, и там будет соответствующая возможность отойти реальному человеку в сторону. И это есть истинность. Как я определяю истинность? Для меня важен этот алгоритм. Либо переводы из жизни в стих, либо когда у меня возникает какая-то языковая ситуация. Истинна она или не истинна, всегда очень трудно понять для меня. Чисто игровая она или нет. Но я внутренне пытаюсь ее перевести в алгоритм жизненный и понять, чему эта языковая конструкция соответствует в жизни.

Александр Кривомазов (далее АК): Можно еще вопрос? Вы говорите, что язык… А Женя (?) говорил о другом, что не просто язык, но и социальная жизнь…

ДАП: Ну а как она в поэзии представлена? Она же не содержанием <представлена>, а стилистикой или словом, образом. Как она в поэзию-то входит? Что значит социальная жизнь? В принципе, жизнь мощнее, чем вот это… Не хватит этого поэтического множества, чтобы передать жизнь. Поэтому там это все, естественно, символизируется, сжимается в какие-то вот эти штучки. Требовать от милицанера, чтобы он отражал и мое к нему отношение и был реальным милиционером в социальной структуре и прочее, прочее… Да нет же! Внутри моей системы, как я ее задаю, нужно понять, что он для меня значит. А не то, что <значит> милиционер вообще в социальной системе. Невозможно реально милиционера воплотить, чтобы он был и это, и это, и это. Значит, внутри специальной системы вы узнаете, что же значит там милицанер. Он же у меня не милиционер, а милицанер.

Слушатель: Немножечко для меня странно… Обычно я встречался с людьми вашей профессии, они не были теоретиками, они не были языковедами или лингвистами. Для меня это очень странно.

ДАП: Я и не языковед, и не лингвист.

Слушатель: Но <неразб.> у вас во всяком случае…

ДАП: Это настолько реальные вещи… Для меня это реальные понятия. Вы, может, читали, у Кандинского есть о духовном искусстве. Он говорит замечательно, что треугольник — он есть реальная вещь, под ним ничего не подразумевается. Другое дело, что под него можно подвести, и тогда начинается игра между реальным треугольником как таковым и чем-то. Но, вообще-то, это реальная вещь, так же и эти вещи, они реальные. Они нереальны только, когда мы начинаем их перечислять на какую-то другую валюту. Тогда непонятно, действительно, про что речь-то.

Слушатель: Нет, но все равно… В данном случае, можно говорить о реальности всех наших мысленных конструкций, о реальности систем, на которых мы построены. Лингвистики, биологии (?), физики, насколько они применимы, и как их <использовать>… Математика, например. Множество таких вот теорий, гипотез, которые неизвестно — будут они применимы, не будут. Но они существуют.

ДАП: Нет, я же немножко не про то говорю. Дело в том, что, конечно, масса гипотез и прочего. Я говорю: в математике может быть ложная <теория> или не ложная. Но если это для вас факт жизненный, даже ложная какая-то теория, и если вы ее перевели на язык жизненный, и она стала жизненной, тогда она жизненная. Какая разница? Вот в поэзии же нет понятия «ложная теория» или «неложная», абстрактно. Она понимаема только для меня в переводе — есть ли у этой конструкции возможность жизненной интерпретации.

Слушатель: Но есть система, определенная ваша, которую вы в себя внедрили, которая может вам помогать, а может просто вам мешать, мешать жить, воспринимать, мешать писать стихи.

ДАП: Так это и есть жизнь! Проверка. Теория — это очень легко. Самое сложное — это прагматика. Можно знать все заповеди и не знать, в каком случае жизни что употребить. Поэтому я и говорю, что для меня это вещи, я не знаю, верные или нет, но… Вот стихи — это результат, попытка понять, где все эти корреляты находятся, на каком уровне. Опять-таки, это бессмысленно всё рассказывать, потому что можно спутывать уровни. Не обязательно же непосредственно коррелят стиха <накладывать> на жизнь. Можно через культуру <накладывать> на жизнь, через эмоциональное, через какие-то ассоциативные планы. Это все неоднозначно.

Конечно, это псевдонаучные разговоры, но мне просто легче… в такой непонятной области, когда я терминологически начинаю там для себя… Я могу так думать, но, когда начинаешь разговаривать, чем шире и безумнее область, тем невольно больше хочется сузить все эти идеи до термина, чтобы хоть как-то понять, в чем же суть дела. Даже не для вас, для себя.

А потом, как вам сказать… Нонешняя культура… Период экзистенциальной культуры, не столько порожденной философией, сколько философия была наиболее адекватным выражением духа того времени. А сейчас, последнее-то, семиотические все эти вещи настолько хлынули… они были естественным, наиболее ярким выражением духа, сменившего экзистенциализм.

И вся моя терминология, конечно, оттуда. Может, она неточна и вряд ли единственно истинная и правильная, но как-то я уж привык ей орудовать.

Слушатель: Нет, но просто мое личное мнение, что никакие семиотические исследования, они в принципе… Они сами по себе могут быть ценными, но они не решают жизненных проблем. Можно углубиться в это…

ДАП: Они просто продукты жизненных проблем, — семиотические проблемы.

Слушательница: Просто у нас произошел перерыв в развитии той же самой поэзии. Если бы его не было, то такие вопросы не <задавались бы>. Просто к началу века <поэзия> именно такими вопросами и занималась. Начинала заниматься.

ДАП: Вы знаете, дело в том, что вы немножко из другой позиции рассуждаете. Потому что в настоящее время, когда возникла вторая природа, вот эта самая человеческая, и наступил момент, когда к ней стали относиться как к реальной природе и с ней легко взаимодействовать, как с природой. Она не есть плоха-хороша, она точно такая же, как природа. С ней легко взаимодействовать. Все эти культурные клише, они — материалы. Все равно, что, скажем, писать пейзаж горы… На чем поп-арт вырос. Для него что портрет горы, что банку пивную делать, — это одно и то же. Она уже мифопорождающая, живая структура. И поэтому такого тотально серьезного стиха, маничного, которого вы, очевидно, хотите… Для меня он просто как элемент может входить в стихотворение. Как представитель, как голос, как закон. Как депутат одной из стилистик, что ли, форм жизни…

Сейчас ведь уже прошла пора глобальных философских систем, единственно представляющих истинную <вселенную>… Не то, что это не может возродиться, но в данный момент… Как Хайдеггер говорит, художник — это зеркало времени. Я не отражаю время, я слушаю язык, а язык-то сам отражает время. И поэтому, мне кажется, это… Все эти Картеры, Рейганы. Почему же мы все говорим: «Картер», «Рейган», материмся, а как сели, — котурны… А почему <не> Рейган? Сквозь него вечностные проблемы проглядывают в не меньшей степени, чем через эти трансцендентные, имманентные всякие…

АК: В Картере и в Рейгане даже в большей степени.

ДАП: Да через кого угодно проглядывают вечные проблемы. Если вообще принять на веру, что этот пласт существует, так он за всем существует. Нужно проколоть это и посмотреть, что же существует.

Слушатель: Вы знаете, очень интересно слушать, потому что… Я не словесник, и мне менее понятно то, что связано с выражением. Но когда я слушаю разговор, то я вспоминаю, я как раз сейчас читаю, по-моему, довольно любопытного человека, это Коллингвуд. Это англичанин, человек, который занимался философией истории и историей философии. Впервые на русском языке вышла книга. Очень любопытно. Почему я вспомнил сейчас? Потому что мне очень близка одна его мысль. Он пишет, что перестал участвовать в философских… я не знаю, что это было. Он пишет, что очень важно, читая кого-то, предположим, древних философов, не просто понимать их мысль.

(Неразборчивые бытовые разговоры.)

Он пишет о том, что невозможно понять ответ, не поняв тот вопрос, который человек себе задавал. Или ваше понимание его ответа будет совершенно неадекватно тому, что он имел в виду. Этот диалог мне был очень интересен, потому что действительно внешнее понимание, оказалось, исходило из вашего представления об этом стихе, а ваше личное представление оказывается иным.

Я слушал первую часть… Опять же, я не словесник, а читатель, но у меня было такое ощущение, что… если вы не обидитесь, конечно…

ДАП: Да нет, а что обижаться.

Слушатель: Это ведь мое личное представление.

ДАП: Да, конечно. Даже если это не ваше, а коллектива.

Слушатель: Мало ли, да. Я что хочу сказать. Одно время я играл в такую игру, когда я читал какого-то поэта, я выписывал то, что мне нравилось. Но уже не в юности, а позже. Так вот, откуда-то мне удавалось взять целое стихотворение — из какого-то поэта, откуда-то — два. Откуда-то удавалось взять несколько строчек или даже часть строки. Я всегда считал это большой победой для себя как для читателя. Я считал, что у этого автора для меня как для читателя есть некая большая победа.

Когда я вас слушал, то у меня было такое ощущение, что я бы не выбрал ничего отдельного, ничего целиком. Мне казалось, что у вас это носит элемент игры. Я уже позже сообразил, что это существенно серьезней для вас, чем игра. И вот эти брызги, которые у вас, как мне казалось, обязательно должны выразиться не в малой форме, а в большой… И вообще мне очень приятно, что я послушал ваши тексты. Потому что в рамках большей формы вы начнете продуцировать нечто, ну как мне показалось, более цельное, чем в рамках малой формы. Как раз поэтому будет очень интересно послушать ваши пьесы. Потому что характер вашего зрения мне кажется очень должен выразиться там, где вам есть где разгуляться. Но тут, может быть, у других…

Голос: Как добру молодцу!

АК: Отзывы о пьесе совершенно восхищенные.

ДАП: Дело даже не в этом — восхищенные или нет. Я могу вам только единственное… даже не ответ, а просто немножко сказать насчет того, что вы говорите: «выбирать строчку для себя». Все правильно — это несколько из другой культурной позиции. Потому что строчку выбирают из действительно красивого стихотворения, где ее перл — это какая-то строчка, которая незыблема. Эти же стихи…. Как вам сказать… Нонешнее искусство, — если вы знакомы с изобразительным искусством, — когда оно существует в неком культурном поле, настолько разработанном, — оно рефлективно. То есть оно аллюзивно, цитатно. И дело в том, что различие графомана и не графомана (это та самая опасность; конечно, есть опасность!) — не по стиху, отличие — в точной позиционности.

Например, когда пришла пора абстрактного искусства, ходили на выставки и говорили: «Ну это и мой Петя нарисует!» Когда впервые тебе приходит картина, ты просто не видишь критериев ее построения. Она слепая для тебя картина, где для тебя удар кистью равнозначен, — здесь или здесь. Но, когда это вживается в культуру, культура вырабатывает принципы восприятия этого. И даже ранжирования. Так что любая система… И система ранжировки, действительно, всегда чуть меняется. Вот как неожиданно она по старому принципу так бы не сранжировала. Точно так же в новом искусстве — та система ранжировки, которую я вам предложил, кажется странной, потому что требует от читателя даже не текстового усилия, а почти голографического выстраивания личности внутри стиха. Стих — это некая пелена, на которую проецируется — и там голографически выстраивается — автор. Вот его позиционность. Может, странно, но ничего не поделаешь… культура заставит, и потом у каждого отрастет орган на это дело, и легко будет это <воспринимать>.

Слушатель: То есть вы полагаете, что то, что вы пишете, должно расцениваться не со старых позиций, а с неких иных. А вы не могли бы пояснить?

ДАП: Пояснить? Сейчас.

Слушатель: Я примерно себе представляю то, что вы сказали о <нрзб> живописи. Мало, но представляю.

ДАП: Я вам скажу… Если поэт до этого понимался в языке своих вещей, то сейчас он <нрзб> в метаязыке. То есть это принцип, на какой почве он сочленяет все эти вещи, и какие голоса. Это уже надо примерно понимать. Скажем, обэриуты, они сочленяли тексты. Их метауровень — это персональный абсурдизм. Он есть жизненная позиция. Их тексты, по сути дела… Ну кто <под> Хармса не напишет? В принципе, набить руку нехитро. Но это есть уже производная самовыстраивания личности. Я забыл, у меня стих был… Что-то важно не потому, что здесь стихи и ошибок нет, но это прекрасно потому, что это сказал поэт. Если раньше поэт определялся по стиху, то сейчас стих определяется по поэту.

Это вещь достаточно старая. Например, вы читаете стихотворение… «Ну ладно, хватит». Потом вам говорят: «Слушайте, это Пушкин!» — «А! Пушкин!» — и читаете… Но если раньше это было принципом социального функционирования стиха, то сейчас это почти основной культурный принцип построения текста. Текстов, бытования поэта… Он определяется как личность внутри уже готовой культуры. У него сейчас почти нет страсти набирать новое мясо, он тренирует просто… Как можно в одной весовой категории жрать анаболики и набирать вес, а можно внутри своего веса тренироваться и становиться личностью в борьбе со снарядом. Это и есть, собственно, поэт.

Мир накопил какое-то количество текстов, которые уже стали природой, с которыми можно… Потому что никто не обвинит, что ты взял дерево и из него что-то сделал. А <по отношению> к культуре еще немножко такой момент — пока она полудохлая такая… Как труп <или> умирающего нельзя трогать, а кости уже красивы. Эта накопившаяся культура сейчас в состоянии трупном… поэтому немножко неприятно. Но уже она где-то отходит. Всегда приятен живой человек, неприятен труп, но кость уже прекрасна по-своему.

Слушатель: То есть вы хотите сказать, что свежий язык, свежая манера <не?> смотрится свежо.

ДАП: Да нет, не свежая манера. Просто кончается время такого ренессансного отношения к человеку, как к творцу прекрасных вещей.

Слушатель: Да, кстати, об этом. Я когда слушал вас, мне было очень интересно задать вам такой вопрос. Вы говорили на предыдущем этапе… потом прервались, слава богу, на чтение историй (?)… Ведь в очень большой степени тот язык, которым вы пользуетесь, это язык… Я скажу резко — не для того, чтобы высказать резко, а чтобы выразить четко мысль. Это, в общем, язык масскультуры.

ДАП: Поп-культуры!

Слушатель: Ну, может быть… Вы не зря сказали слово «клише». И когда я слушаю вас, у меня есть такое ощущение, что весь языковой состав ваш, он вокруг нас. И когда вы сейчас сказали о том, что время ренессансного искусства ушло, то правильно ли я вас понял? Вы считаете, что время, когда словесник, — это и для прозы, и для поэзии, — является представителем не массового языка, а высшего языка…

ДАП: Элитарного.

Слушатель: Я не говорю «элитарного», я говорю «хорошего».

ДАП: Дело в том, что хорошее мы же определяем только по той причине, что оно маркировано как хорошее. Что значит хорошее? Это и есть принцип элитарности, ведь элитарность — это не то, что абсолютно что-то хорошее. Элитарность — это язык какого-то круга людей маркируется как хороший, высокий язык, а другой — как низкий язык.

Слушатель: Понимаете, язык может использоваться и для того, чтобы с него лепить типографским способом какие-то листы большие, и может использоваться индивидуально.

ДАП: Конечно.

Слушатель: Тогда смысл из этого появляется. Если я правильно понял из того, что вы говорили, и из того, что вы делаете… То, что вы делаете, от этого уже ушло.

ДАП: Индивидуальное и масса… Ведь, что значит индивидуальное? Запятнаны могут быть самые высокие образцы и идти в ширпотреб. На сумочках Мона Лиза… Ведь это же не есть маркированность: вот это — святой язык, и к нему никто никогда не прикоснется, потому что он невозможен. А масскультура может вобрать в себя абсолютно все. Для ее зубов нет неперегрызаемой кости.

Слушатель: Можно и новое написать в стиле масскультуры, а можно написать на языке, на котором была сделана Мона Лиза.

ДАП: На языке, на котором была сделана Мона Лиза, сейчас <написать> уже нельзя по одной простой причине. Потому что ты еще быстрее попадаешь в масскультуру. Дело в том, что вот то, что вы говорите о Моне Лизе, — это вы говорите мнение масскультуры. Другое дело, что вы вкладываете в это некое личное приятное переживание насчет Моны Лизы.

Например, обэриуты, когда они писали, были представителями… хоть ориентация вроде у них <на> масскультуру, — но масскультурой были не они. Масскультурой были Блок, Пушкин… То, что казалось по своей интенции элитарным. Это дворянская культура. А <обэриуты> писали на этом языке — собачьем вроде бы. Но они были <нрзб> элитарные люди. Почему? Потому что для масскультуры очень характерно маркировать. Вот это — искусство. Вот я его узнаю, это искусство. Значит, я вот к ним, я иду в искусство. И не подсовывайте мне черт-те что. Например, самое лучшее зрелище для кухарок, это зрелище дворцовое, в кринолинах. Потому что она сразу знает, — это искусство.

Как в основном стихи пишут графоманские? Для них важно, что вот <есть> рифма, размер. Почему они не пишут без них? Потому что они никак не могут догадаться, стих это или не стих. Для них важна маркированность. Сложнее, но важно, что это стих. Вот так узнается. То, что я пишу, — это совершенно не значит, что это становится масскультурой.

Слушатель: <нрзб> качественность.

ДАП: Нет, масскультура — это не качественность. Это функциональность такая. Например, былины, это же масскультура.

Слушатель: Вы говорите Блок — это язык масскультуры.

ДАП: Сейчас — да.

Слушатель: Возможно, так же, как и былины.

ДАП: Но одна разница…

Слушатель: Но не вышло ни у кого так, как у Блока, и так, как в былинах. Язык-то язык, а только у дворянского слоя… они же Блока только слушали и читали. Ведь написать-то так и не удалось.

ДАП: Ну почему? Письма почитайте той эпохи.

Слушатель: Я читал письма той эпохи.

ДАП: Когда отходит время, это настолько языково выравнивается, что каждое письмо поднимается до уровня Блока. Это же… Вот пушкинских времен: «Имела я сладкую горечь…» Да чем это хуже Пушкина-то? Да ничем. Видишь, что Пушкин наиболее концентрированный выразитель этой языковой тенденции. Эти кристаллики, они все время в этом насыщенном растворе организовывались. Все время.

Помимо Пушкина. Как <нрзб> сказал Пастернак, что гений — это обыденность, возведенная в степень. Это совершенно правильно. Вот именно в этом плане, в каком я говорю. Не в плане личностном, что личность усилием воли постигает этот уровень языка. Но как оболочка, как явленный, он действительно — эта пошлость, возведенная… А внутри он может тоже быть личностью какой-то.

(Неразборчивые бытовые разговоры.)

ДАП: Дело в том, что такие разговоры мы можем долго вести. Они имеют смысл только при определении общей территории, когда не надо оговаривать каждое слово, что́ мы подразумеваем. Возможно, многое, что я сказал, для вас значит нечто другое. Возможно, если непонятно… Потому что это разговоры не на один час и не на один вечер. Это разговоры обычно на месяца. Это немыслимо, это надо говорить — дачу надо снимать. Для таких разговоров невозможно… Это же жизнь. Это же не просто…

Слушатель: Нет, все правильно. Но на самом деле, эта тема… Мы, когда с Ирой ехали сюда в автобусе, говорили о современной языковой культуре. Возвращаясь к нашему разговору, я хочу сказать, что, понимаете, возможно, это новый язык, но меня несколько печалит то, что происходит при этом с языком. Если мы будем сравнивать то, что было тогда, и то, что есть сейчас… если мы будем сравнивать языковую культуру и увидим, что те, кто творит, как правило творят на языке масскультуры, на языке, который существенно ниже того, что был раньше, опять же… потому что подкошено все, скошено. Но мне так кажется. Я говорю свое мнение.

АК: А можно вам возразить? Если вы читали книжку Мандельштама о поэзии…

Слушатель: Читали!

АК: …то он говорит о том, что высшая цель поэтического языка — снижение лексики. Сам Мандельштам об этом говорит.

Слушатель: У Мандельштама много парадоксальных заявлений, но если мы почитаем самого Мандельштама, то мы увидим, что, может быть, он говорил одно, а делал совсем другое.

АК: Он начал с «Камня», а кончил «Воронежскими тетрадями». То есть он доказал свою правоту.

ДАП: Если взять вещи, которые призваны были наиболее духовно обслужить окружающую среду, то они, конечно, писались на самом прямом, разговорном и низком языке. Это песни относительно… ивритского всего этого… Потом Франциск Ассизский абсолютно это сделал. Не говоря уж… <Если брать> то, что как-то подходит к поэзии… Хуан де ла Крус. А поэты… Собственно говоря, Шекспир!

Дело в том, что тут два момента, которые я заметил. Во-первых, ваша привычка к культурному языку вам не дает возможность в новой литературе точно оценить пропорцию высокого, низкого… Почему? Потому что превышаемая пропорция низкого пласта очень резко бьет в глаз, и вам кажется, что все ей заполнено. На самом деле, там прибавилось процентов, скажем, на 10.

Слушатель: А на сколько убавилось?

ДАП: На 10 и убавилось. Но еще вот что. Дело в том, что вы проводите прямую линию от русской культуры до нашего времени. Но ведь 1917 год — это был не просто случай. Знаете, как: «Что там, заварушка кончилась?» Это был геологический слом. Это как новая Греция и старая Греция, они только по названию одинаковые. Пришло определенное… в какой-то мере можно соотнести, типологически, скажем… некое варварство. Грек во времена нахлынувших варваров был прекрасен. Эллинизированный варвар был очевидно изумителен относительно варваров. Но варварская культура созревала внутри варваров, а не внутри эллинизированных варваров. Эллинизированные варвары так и остались в отжившей греческой культуре. На мой взгляд, оставшиеся эллины — это Ахматова, Мандельштам. Недаром у них вдруг вырвался с такой силой момент итальянизмов, греческих аллюзий. Это было конструктивно сходно с их жизнью. Недаром у них мысли, ассоциации неслись туда. Они действительно жили здесь жизнью последних эллинов. И подражания им… все что многие (?) пытаются… это попытка варваров эллинизироваться. Но основной стержень культуры — он не там.

Я говорю такой далекой аналогией, потому что <есть> масса, конечно, отягощающих сложностей, которые… Это я грубую модель такую <предлагаю>, ну, как мне кажется…

Слушательница: А Набоков?

ДАП: Набоков — это просто не русская литература. Это нечто…

Слушательница: Вы полагаете?

ДАП: Как он сам пр[о это говорил]. Белла Ахатовна [Ахмадулина] говорит, что, когда она у него была, сказала: «Как прекрасен [ваш язык]» — «Ну это же замороженная клубника!» Естественно. Как вам сказать? У него имитация этих ходов, они же не наполнены жизнью. Это же язык дистиллированный такой, и тем самым… он изыскан только потому, что… Вы знаете: чем больше сбросишь балласт, тем легче вертишь руками. Это естественно. При нонешнем нагруженном языке такого изыска не добьешься. Но другой вопрос… То есть это могут быть прекрасные линии, но они лежат вне линии развития, того, что должно быть сейчас.

Только сейчас начинает складываться некий культурный пласт — советский (назовем его советский, в отличие от русского). Советский культурный пласт, на котором начинает что-то такое уже ворочаться, когда… Окультурились, сложились клише бытовые, клише идеологические, даже клише понимания культур прошлого. Это же был разброд… В двадцатые годы литературой занимались либо люди, пришедшие оттуда, либо люди их выкорчевывавшие, но для которых литература маркировалась все равно этими именами, и этими приемами. Они могли Блока сорок раз съесть, но все равно для них… Вот «Я помню чудное мгновенье…» — это стихи. А какой-нибудь Хармс, — какие же это стихи? Это не стихи, это… ничего. А там — покрашено, написано, табличка висит: «Стихи».

Сейчас складывается другая культура, другое взаимоотношение, другое языковое мышление. Мы настолько уже отодвинулись от того времени, что можем спокойно на это взирать как на чуждое, на прекрасное. Как мы ходим в музеи, мы же Рембрандта-то переживаем, но это не значит, что мы бросаемся и пишем, как Рембрандт. Это прекрасно… Там есть частица всечеловеческого опыта, которая по какому-то резонансу тебя согревает, что-то подсказывает, но ты ее опять-таки переводишь на язык современного мышления.

Слушатель: У меня было всегда такое ощущение, что после того, как проходит волна какого-то увлечения, — пусть в живописи, о которой мы сегодня говорим, — то от этой волны что-то остается, но следующая умеет делать то, что делала эта волна, просто она идет дальше, делает что-то дальше. Вот тот же Сальвадор Дали, которого здесь в прошлый раз показывали, способен нарисовать все, что угодно, в любой манере.

ДАП: Конечно.

Слушатель: А ведь сегодняшние представители словесного творчества… не вполне обладают запасом этой культуры, от которой они могут идти дальше, они просто обладают другой (?) культурой.

ДАП: Да нет. Нет точного определения культуры, которой необходимо обладать. Ведь это же непонятно, чем надо обладать. Точно так же в живописи, ведь умение рисовать, — то, что покоряет в старых мастерах, — покорять должно не это. Потому что умение рисовать… Я практически любого человека могу обучить рисовать, я вам даю гарантию. Потому что рисование — это логическое мышление, не больше. В рисовании ничего сложного нет. Ну чуть более острый глаз, чуть менее острый глаз. Не это же главное. Покоряет… Скажем, он умеет рисовать, — тогда ладно, я верю, что это абстракция, а если он не умеет… Это не проверка, потому что ни о чем не говорящая вещь.

Точно так же… красивый стих в стиле кого угодно можно написать. Вы думаете, это сложно? Нет, просто <надо> вжиться. У кого есть небольшая актерская жилка… При небольшом искусстве можно вжиться в систему пастернаковскую. Почему? Потому что дошла живая система Пастернака, в нее можно вжиться. И в ней жить можно! Ведь он важен не тем, что … ведь образы-то и фантастичнее можно сейчас надумать. Просто он породил эту систему, в которой можно уже черт-те что делать. Все его фантастичные образы <уже> ничем не фантастичны. Точно так же, как <под> Матисса могут сейчас нарисовать пять тысяч в одном МОСХе.

Слушатель: Они фантастичны часто тем, что они очень точны поэтически.

ДАП: И это можно <делать>! Дело в том, что он породил модель порождения этих образов, вживания в эти образы. Его поэтическая задача — вжиться и породить некую модель порождения поэзии, адекватной какому-то времени. А дальше это можно репродуцировать <в огромном> количестве. Метафоры — это не так сложно. Это просто некий ключик: повернешь — они прямо сыпятся. Точно так же, скажем, эта легкость, велеречивость ахматовских стихов… важно найти этот ключ. Это легко. Я уверяю вас, это несложно.

Слушатель: Имитаторы всегда были.

ДАП: Это даже не имитаторы, это вживание в ту систему. То есть я говорю про необходимую культуру, вы призываете…

Слушатель: Я не призываю.

ДАП: Этот культурный уровень нельзя постичь. Можно изучать, любоваться, но постигать, вникать в него почти невозможно. Из жизни все берется-то. То есть, если культура воспринимается как жизнь, как ты ею живешь… А не то, что культура отдельно — вот ты стоишь, в храм входишь… Когда она постигается как жизнь, в соответствии с жизнью, от нее отбрасывается что-то… Просто даже до слепоты ты не замечаешь…

Слушатель: Когда вы говорите, что в культуре все берется из жизни… но ведь и раньше, когда они писали — тот же самый Блок, — и тогда тоже были те, кто не мог связать два слова. И были колоссальные слои человеческие. И были другие слои, которые говорили на прекрасном языке и которые обладали всей массой культуры.

ДАП: Всё правильно.

Слушатель: И были все промежутки, до купцов, до мещан… сейчас тоже есть.

ДАП: Есть.

Слушатель: И все-таки общий языковой уровень стал существенно плоше и ниже.

ДАП: Но ведь поэтический уровень не определялся <тем>, в какой ты культурной страте находишься. Ведь это же не совсем то. Другое дело, что действительно высшая культурная страта — она дает возможность существовать, она отделяет (?) тебя от того труда, она дает возможность существовать (?) и в языке… Больше приучает с детства.

Слушатель: Но они <нрзб>… Они творили на языке того слоя, который получше (?)…

ДАП: Как показал опыт, совершенно необязательно. Все эти… Это же толпа хамов пришла…

Слушатель: Чей опыт показал?

ДАП: Пришел Хлебников, Маяковский полуобразованный, Есенин… вообще, черт-те что…

Слушательница: Хлебников не был хамом.

ДАП: Нет, Хлебников был… Он возглавил эту компанию, он открыл им дорогу. Они в позиции недоучек… И все его построения…

АК: <нрзб>

ДАП: Культурных… рядом с Вячеславом Ивановым? Эти все Блоки, все это изысканное… Конечно недоучки. <Хлебников>, который ухватил основную математическую идею, он показал, что — и хватит, и дальше он сам все это уже… А Маяковский…

Слушатель: Недоучка-то недоучка, но со своеобразием поэтического мышления и своеобразием выражения своего мышления.

ДАП: Так я про то и говорю, что все эти культурные структуры постигать совершенно необязательно.

Слушатель: «Недоучка <по отношению> к Блоку» говорить можно, но несколько условно.

ДАП: Нет, их можно из языка… Они в языке сидят. Я просто вам хочу сказать, что через язык можно узнать гораздо больше, через жизнь, если в нее вживаться, чувствовать, чем из культурных построений. Там гораздо более тонкие структуры, живые, и они настолько умозрительны бывают, настолько интеллигибельны, можно впадать в чистую созерцательность. Просто надо вживаться, жить, и чувствовать язык как живой организм, огромную постройку.

Слушательница: <нрзб> должна быть языковая культура, как иначе можно проникнуть в <нрзб> …

ДАП: Языковая культура — это правильно, но эта языковая культура должна быть у людей, которые работают над языком. Это не у поэтов должно быть. Они свои потоки запускают (?), а здесь…

<Перерыв в записи>

ДАП: Да, правильно, даже не по принципу задействованного языкового пласта или по принципу каких-то культурных ассоциаций, аналогий.

Слушатель: Своеобразие и индивидуальность…

ДАП: Конечно. Даже не то что… Своеобразие, — ведь непонятно, как оно определяется. Для меня определяется неким точным попаданием в структуру, в корень языка. Можно на небольшом промежутке попасть в какой-то словесный стан, который точно отражает жизненные явления. Ну небольшой <поэт> — какой-нибудь Заболоцкий, скажем. Ведь… Он большой <или> маленький, но он настолько адекватен определенному жизненному пласту, что… Вот говорят: Мандельштам гениален, а Заболоцкий… Но он настолько адекватен, что в данном случае гениален. Как можно сказать: жук гениален или тигр гениален. Оба конгениальны своей идее. Вот Заболоцкий столь же гениален.

Слушатель: Он очень лег в то, о чем…

ДАП: Да, я именно про это говорю. И скажем, насчет этого: «они воссоздают жизнь». Дело в том, что я немножко упираю на язык — ну конечно, это же двоичная структура. Языком нельзя жизнь создать — язык сам порождение жизни. На языке могут отпятнаться следы этой жизни точные, когда…

Слушатель: Но он и порождение жизни, и он же самоценность.

ДАП: Он самоценность, если только внутри… Знаете: «вынесем этот радикал за скобку, а внутри будем рассматривать ценности». Но мы же вынесли за скобку основное. А если их перемножить… Точно так же, как мы большие камушки, маленькие… А сверху-то — всё камушки. Точно так же язык — это один из камушков жизни. И поэтому претендовать на то, что он будет диктовать жизни… Он несет ту функцию, которую жизнь от него требует — он что-то оформляет, он из темной жизни высветляет что-то. Но диктовать ей — как он может ей диктовать? Ну, если жизнь понимать (?) как… А не понимать как слово, предмет… В этом случае действительно может показаться, что слово интереснее предмета. А просто жизнь… То есть для меня вот это…

Слушатель: Такая чисто языковая вещь, как «не убий», «не прелюбодействуй», она таки диктует?

ДАП: Что значит «диктует»? Она диктует только благодаря тому, что она резонансна некому… Например, сколько вы тигру ни говорите «не убей», для него это бессмысленное явление. То есть для него… не то что <он со> смысл<ом> не согласен — для него вообще это в ряду шумов, он неразличим. Например, для дикаря это в ряду уже шумов логических.

АК: Бедный тигр! Персу скажем.

ДАП: Нет, для перса — это не разряд шумов, но это неверное. Это верно только в определенных ограничительных условиях, задаваемых жизнью. Это родилось в определенных условиях, и оно резонансно только в определенных воспроизводимых условиях.

Слушатель: Ну это, скажем, не совсем так, потому что мы ведь с вами читаем и любим то, что написали какие-нибудь там…

ДАП: Именно поэтому.

Слушатель: Так это вырвано из тех резонансных условий и попало в наши резонансные условия, скажем, в нашу резонансную душу.

ДАП: Нет, ну есть какие-то археусловия, которые воспроизводятся, очевидно, постоянно.

Слушатель: Может быть, если речь как раз идет о…

ДАП: Ну конечно. Археусловия, которые подтверждаются и… На мой взгляд, раз языковая формула действует, значит, есть условия, которые дают ей быть резонансной. Не то что она отлично… А значит, тут есть ситуация, которую мы просто не вычленяем логически, которая дает возможность этому существовать как живому. То есть для меня примат жизни ясен. Я, может, действительно немножко насильно его провожу, но мне ясно это.

Слушатель: Ну, может быть, здесь нет противоречия, потому что если бы формулой было «не убивайте», то это бы не осталось. А вот конструкт «не убий»… Почему-то сама формула настолько закончена в русском языке…

ДАП: Она закончена, потому что она пришла к нам таким культурным облаком, что она незыблема. Потому что были и другие переводы… Аверинцев пытается перевести заново, — как ему кажется, правильно, — Библию, но это же бессмысленно.

Слушатель: Сейчас?

ДАП: Ну да. Это все равно, что как вот это — деканонизировали святого Георгия. Это же…

АК: <нрзб>

ДАП: Бессмысленно, конечно. Потому что… Дело в том, что такое «Евгений Онегин»? Мы откапываем рукопись некого жившего поэта и читаем: «Евгений Онегин». Но ведь дело в том, что «Евгений Онегин» — это речь нашей жизни, пришедшая от бабушек, там все эти реалии уже, они наполнены… То есть «Евгений Онегин» гораздо больше, чем «Евгений Онегин», которого написал Пушкин. Это было время зарождения литературного русского языка XIX века. Не всего русского языка, а именно XIX века. И он — первая точка отсчета. И естественно, когда идешь, ты на нее оглядываешься — она уже для тебя родная во всех этих поворотах. В нее вкладывается гораздо больше, чем это… Это естественно, так и должно быть, потому что… Вещи, не попавшие в культуру, теряют 50% своей ценности.

Слушатель: А если они возвращаются потом (?)

ДАП: Тогда они очень многое теряют. Они должны идти, жить, расти с культурой. Они просто возвращаются как некие вещи, хорошо сделанные, плохо сделанные, интересные… Но нет камертона, по которому ты понимаешь жизнь, вот как она жила, и достоверность всех наслоений веков. Потому что как мы познаем истинность «Евгения Онегина»? Мы же понимаем через истинность переживаний целого последующего ряда поколений. И мы это все видим (?) А когда так бескультурно (?)… Это пластификатор некий, как клей. Жесткость становится некая.

Слушатель: Вы понимаете, ведь если вдруг возникает из былого Камоэнс или, я не знаю… Дю Белле вместе с Ронсаром, то оказывается, что это прекрасно, хотя их забыли на 200 лет. Вот заново на них посмотрели, и вроде бы…

ДАП: Не это важно, не это инте<ресно>…

Слушательница: Иконы были в свое время забыты.

ДАП: А что значит, они были забыты? Они в подсознании у всех жили — как они могли быть забыты? Я же не говорю буквально, что…

Слушательница: Средневековая живопись была же вытеснена на какой-то период Ренессансом, а потом к ней снова вернулись, и в большой степени современная…

ДАП: Кто, кто вернулся? Вот вы… Это вещи разные. Что значит «вернулись к ней»? Ведь, скажем, к ней вернулись только те, кто ходил по готическим этим… У них подспудно это все же выстраивается в одну систему. Для меня она не вернулась, эта средневековая икона. Она для меня раритет. Она интересна, прекрасна, но это не «Евгений Онегин», которого я могу цитировать в жизненной <ситуации>. Кто-то скажет «мой дядя» — я <продолжу>: «самых честных правил». Это же не выбьешь (?) — это же само летит из языка. А <иконы> всё красивые, но — раритеты. Индусские эти вещи… Они для нас не пластифицированы культурой. Они красивые, они интересные. Они в каком-то очень высоком общем смысле общечеловечны — там, конечно, есть что-то. Но все зависит от того, в скольких помещениях резонирует эта вещь. Вот индусы — она резонирует в гигантском храме. А «Евгений Онегин» резонирует вообще по всей квартире, во всем доме у тебя, где ни войдешь.

Слушатель: Меняется количество помещений, в которых резонирует та или иная вещь, со временем меняемся.

ДАП: Меняется. Все правильно. Но меняется, опять-таки, когда она обрастает культурным мясом. Вот она вошла, пожила. Уже Япония вошла в нас. Когда пришла Япония, она прошла через Европу: через Гогена, Ван Гога, через Бёрдсли. Для нас она уже нечто другое. У нас целая история взаимоотношений с ней. У нас старый роман, любовь с ней такая.

Слушатель: Приходит не только потому, что врастает, а еще и потому, что время приходит.

ДАП: Правильно. Я усугубляю. Я просто говорю про один момент… Конечно, должен быть критериальный уровень ее сделан<ности>, чтобы она была… дрянь столько не живет с тобой. Да и то — отвратительные вещи, которые живут с людьми, они просто становятся… Чудовищные дома есть, а вот они вживаются в культуру, и ходят, и даже смотрят <на них>, и интересно что-то… И уже они чуть ли не становятся в один ряд с культурными ценностями. В момент создания они, конечно, были несоизмеримые величины. Потом одна становится культурной величиной, другая — исторической, а потом они как-то выравниваются и обе становятся культурными величинами. Потому что мясо обживается, жизнью все облепливается, как ракушками. Это основной принцип, очевидно, витальный, жизненный, потому что никакого другого нет общего знаменателя ни у каких других явлений-то.

Слушатель: Понимаете, это ведь пока нет знаменателя. Вы знаете, как еще Кедрин писал: «У поэтов есть такой обычай: в круг садясь, оплевывать друг друга». А потом приходит Саади, и сразу становится ясно, что те, кто тут ругался, это всего лишь… не поэты, а…

ДАП: Нет, я не про это говорю. Я говорю про знаменатель разных культур, разных народностей, разных людей. Только жизнь — общий знаменатель. Я просто по-другому не могу себе представить, что еще может объединить. Так получается схематически, это шпенглеровские схемы, которые пропасти между всем этим прорывают: структуру мышления другого народа понять невозможно. А оказывается, есть такие каналы витальные, которые внутри себя имплицитно несут все эти структуры. Не то что <к этому> народ случайно пришел, а к тебе приплывает этот поток, который, может быть, тебе не св<ойственен?>, но ты оттуда можешь это все выудить, и он живой.

Слушатель: Жизнь, вы правы. Действительно жизнь — критерий. Но ведь жизнь — это же не точка зрения определенного количества людей, в каждом человеке — своя жизнь. Если мы говорим об общегосударственном…

ДАП: Нет, не столько жизнь, сколько витальная сила. Жизнь как витализм. Дело в том, что в человеке, в государстве это же все есть — <это> одна и та же сила, это же не разные. Просто они на разных уровнях. Государство — это фикция, что ли? Оно точно так же живет, у него есть своя платоновская идея, которой оно либо соответствует, либо не соответствует.

Слушатель: Но все-таки это не одно и то же — уровень одного человека и уровень государства. Скажем, ваш уровень существенно выше, чем уровень государства.

ДАП: Да нет. Человек — у него своя душа, но у толпы есть некий дух отдельный, потому что толпа — это отдельный организм. Это то же самое, что у нас опять зашел разговор: жук или какой-то там муравей — кто из них лучше. Да они просто обеспечивают совершенно разные функции, обязанности в этом мире. Так что это несравнимо. Нельзя говорить, что толпа — это ниже, чем вот этот человек отдельный. С какой точки зрения?

Слушатель: Я не говорю, что ниже. Но когда оказывается, что поэзия нынешняя в основном говорит на языке толпы…

ДАП: Не может быть такого, что вы говорите. Это значит, язык, данный его позвонок, вышел тот, который его обрабатывает… Что значит язык толпы и язык личности? Скажем, в Средневековье тоже не было такой проблематики личности. С точки зрения Возрождения это был язык толпы и культура толпы.

АК: Современная поэзия — это тоже полюсная вещь. Есть Тарковский и есть… любого другого автора возьмите, поставьте на другой полюс. Вы согласны?

Слушатель: Да, можно в 9:15 утра включить первую программу радио и послушать современного советского поэта.

АК: Но вы согласны со мной? То есть, с одной стороны, это будет действительно рафинированнейший язык… <нрзб> Тарковский…

Слушатель: Скажите, пожалуйста, сколько Тарковскому лет, откуда он…

ДАП: Это вымирающий мастодонт. Что вы на Тарковского…

Слушатель: Это то время.

ДАП: Это ахматовские все…

АК: Хорошо, но вы знаете Синельникова Михаила?

ДАП: Синельников? Ну, это нумизмат такой. Он прекрасно все это делает, но это уже любование антикой, такое коллекционерство на высоком уровне.

АК: Вы считаете?

ДАП: Конечно. Он же холоден насквозь.

АК: Синельников холоден?

ДАП: Миша? Насквозь, конечно.

АК: Побойтесь бога!

ДАП: Конечно, мы можем не совпасть, но я просто говорю свое мнение.

АК: Он не холоден, ну что вы!

ДАП: Вся его фразеология, все эти ходы — ну это…

АК:

«Вижу свое лицо сорок лет спустя.

Машет седой бородой морщинистая вода.

Мой шестилетний внук стадо гонит, свистя.

Сорок тысяч овец пойдут своим путем…»

ДАП: Это ориентализм такой, с грузинским немножко акцентом. То есть я <ничего> не говорю — стилизация это хорошая. Сейчас же разговор не идет о том, плохой <он> поэт или хороший. Я просто говорю о какой-то для меня важной, основной, определяющей направленности культурной. Эта направленность, как всякая жестокая направленность, она отсекает людей очень ценных, но не попадающих в ее… А Миша-то, он просто холодный поэт. Но я не берусь с вами спорить.

АК: Где здесь холод? Какой смысл вы вкладываете в слово «холод»? Он горячий…

ДАП: Это коллекционерство стилистик, это холодное любование, перебирание интонаций — это же все из пройденного, это все уже использовано. Вы говорите про содержательную сторону, а я говорю про фразеологическую, образную. Это все давно использовано, это все угадываемо. Это все антиквариат. В антиквариате ничего плохого нет, но…

АК: Почему холодный?

«Копыто на весу, и дышит тетива,

и медленно горит на всаднике рубаха».

Ну где же здесь холод?

ДАП: Это же декоративизм. Вот я не могу вам объяснить… Чистый декоративизм. Это Рерих там… Наша беда-то в том, что до сих пор — и Рерих сенсация, и кубисты сенсация, и поп-арт — все сенсация. Наше культурное отставание — всё сенсации сразу. Но это же пережито уже давно, все эти — тетива… это просто чисто культурно пережито.

АК: Вы с ним согласны?

Слушательница: Но где же сегодняшняя толпа, о которой вы говорите тогда? О какой толпе вы говорите, о какой масскультуре вы говорите? И о каком государстве?

ДАП: О нашем.

Слушатель: То есть это пережито в искусстве, но не в культуре нашего искусства.

ДАП: Да нет… Дело в том, что может быть и то и се, и пятое-десятое, но просто они есть уже, эти образцы. Можно повторять их, репродуцировать… Я же говорю не про количество этих образцов. Я говорю о существовании некоего поля, где эта точка уже занята, уже отмечена. Можно репродуцировать 40 000 стихов такого рода, 50 000…

Слушатель: Саша, я очень боюсь, что эксплуатировать ваше долготерпение…

АК: Нет-нет-нет! Давайте пока говорить…

Слушательница: По-моему, вы так прямолинейно утверждаете прямую связь между искусством и жизнью, и жизнь как единственный критерий, что я, например, вспоминаю передвижников, которые в прямолинейном своем жизнеизображении дошли до маразма.

ДАП: Я же говорю не об изображении жизни. А я говорю о…

АК (разговаривает со слушателем на заднем плане): Потому что здесь нужно не количество, а качество…

ДАП: Очень просто. То есть не очень просто… Вот, например, лозунги. Нельзя из лозунгов сделать поэзию. Но структура лозунга, газетного штампа — это структура заклинания. Она живая структура, за ней видно… И когда пишется, предположим, заклинательный стих, для меня он живой, потому что он, может быть, архаичный, эклектичный, какой угодно, но он живо откликается на структуру языкового мышления в наше время. Мне понятна его жизненная площадь, куда он коррелируется в жизнь.

Теперь насчет Миши Синельникова — я же не говорю, что это не живое. Это холодно по той причине, что это уже все перепробовано. Это уже сделано, и дальше идет всегда нумизматика. Сначала нумизматика, а потом уже академизм идет, холодный, с жесткими правилами. Слава богу, школа какая-то не определила, чтобы точно диктовать, как хорошо, как плохо.

АК: Дмитрий Александрович! Мне показалось, что сравнение, которое Саша применил, — кедринское стихотворение… Поэты спорят между собой, и вдруг приходит Саади — и запах мускуса. Вот вы говорите: нумизматика. А мне кажется, что очень многие сейчас поэты двигают литературу вперед, каждый берет свою маленькую делянку… Но есть некие, я не знаю, боги летающие, понимаете?

ДАП: Возможно.

АК: Мне было чертовски приятно, когда грузин листает книжку Тарковского, и вдруг — вижу предисловие. И я думаю: «Кто к Тарковскому посмел дать предисловие?» Ну там Межиров, Мориц… Это же все другие уровни, это мелко. Когда я вдруг смотрю, и предисловие написано Михаилом Синельниковым, знаете, чисто читательски мне стало очень приятно. Потому что, несмотря на то, что одному 30 лет, а второму 70 там или 80, — равный равному. Просто поэтическая справедливость…

ДАП: В этом отношении вы правы, но дело в том, что я и Тарковского не очень высоко ставлю.

АК: Нет, ну вы можете ставить — не ставить…

ДАП: Дело в том, что вот, конечно, Синельников написал Тарковскому — если бы Синельников написал Ахматовой, то это было бы безвкусица полнейшая. Потому что ведь…

АК: А лучше, когда Сурков пишет <предисловие к> Ахматовой, правда, вот сейчас?

ДАП: А это, да, это гораздо лучше, конечно.

АК: А чем это лучше?

ДАП: А тем, что это уж совсем откровенно — а чего лукавить-то? Дело не в этом. Дело в том, что…

АК: Секунду, вы с этим согласны?

Слушатель: С чем?

АК: Что Сурков лучше, чем…

Слушатель: Сурков — это в любом отношении очень плохо, простите. Но я понимаю вашу мысль — да, это очень откровенно, и это…

ДАП: Конечно. Зато снимает всякие вопросы, потому что любой другой есть некое… Всегда есть момент примазывания. Знаете, это как <анекдот>: Чапаев мочится, подходит к нему Фурманов, <а Чапаев и> говорит: «Чё, к славе моей примазываешься?»

Всякое предисловие к Ахматовой есть уже скорее свет не на Ахматову, а на себя. Синельников и Тарковский — это конгениальные явления в этом отношении. Они оба холодные поэты известной готовой стилистики, другими отвоеванной. Они нюансируют, они прекрасно там ориентируются, но с оружием и кровью прошли эту территорию другие люди.

Слушатель: Я не знаю Синельникова — я его совсем никогда не читал.

АК: Но вы согласны с этим?

Слушатель: О Тарковском? В принципе, да. Я его слушал один раз, я его не читал практически. Но у меня было именно такое впечатление, что…

ДАП: Нет, он хороший поэт, я ничего не говорю.

Слушатель: Безусловно, безусловно, он очень хороший поэт. Но…

Вот было одно место, — уже этот разговор прошел, но я к нему вернусь, потому что мне интересно. Я правильно вас понял? — мне очень хочется вас на слове поймать, что называется… Действительно, основная масса нынешних советских поэтов работает на языке толпы, то есть на языке сегодняшних языковых клише.

ДАП: Здесь? Сейчас? Да в том-то и дело, что как раз нет.

Слушатель: Я, правда, их совсем не знаю…

ДАП: Как раз наоборот — большинство людей ориентировано на «прекр<асное»>… Ведь сейчас все наследники Пушкина. Кого ни возьми, каждый страдает, что Пушкина убили, что злыдень Натали, что… Причем с совершенно явным смещением. Та же Белла Ахатовна уверена, что она продолжательница Александра Сергеевича. Но на самом деле она понимает Александра Сергеевича через символизм — через Блока, Бальмонта… Пушкин — он прост и нахален, а они все жеманны, все страдают, головы у них болят, сверчки жужжат за стеной, не дают им спать. Но все они через такой компот продолжатели Пушкина, они все против ужасного языка нынешнего. Все они борцы против этого языка, против канцеляризмов, против наукообразности, против нагления языка — они за высокий хороший слог. Весь Союз писателей, вообще все поэты. Они все страдают за язык, что вы! Кого ни возьми, основная тема — какой особаченный язык стал, недостойный поэзии. И надо спасать язык, и этим самым мы спасем жизнь.

Слушатель: Скажите мне, кто спасает из них? Чтобы я понял. Потому что очень мало читаю.

ДАП: Кто спасает? Все спасают… Леонович Владимир спасает Русь и язык. Да все почти… Товарищ Синельников, потом этот, как же его, наш советский Пастернак-то, такой симпатичный есть…

АК: Не Константин ли Ваншенкин?*

ДАП: Нет-нет-нет, что вы! Гораздо более приличный человек.

АК: Я не о человеке, но меня просто потрясло, что премия, которую ему дали… там настолько переняты ходы пастернаковские — и рифмовка…

ДАП: Этот не соображает даже, что он Пастернак. А вот есть другой — молодой и, главное, хороший поэт…

АК: Блажеевский (?)?

ДАП: Нет, ну что вы. В опале он… Наш советский Пастернак такой. Как же его… Очень красивая у него фамилия… Ну ладно. Неважно. Есть, в общем.

АК: Не Блажеевский?

ДАП: Не-не-не, ну что вы, такая известная и вообще уже престижная фамилия.

АК: Вы знаете Блажеевского?

ДАП: Нет, не знаю, поэтому это не он.

АК: Раз вы знаете Гандлевского…

Слушательница: Скажите, а вы не знаете случайно Айги?

ДАП: Гену? Отлично знаю.

Слушательница: Просто то, что вы говорили, как-то ассоциируется с тем, что я от него слышала, хотя у меня…

ДАП: Геннадий Николаевич, ну он просто очаровательный человек и, по-моему, очень тонкий поэт.

Слушательница: Да.

ДАП: Я, правда, на эти темы с ним никогда не беседовал, потому что он как раз, как мне казалось, по своей поэтической такой склонности гораздо более персоналистичен.

Слушательница: Просто есть целый ряд мыслей, которые проскальзывали и у вас, знакомых мне, скажем, по разговорам…

ДАП: С ним, да?

Слушательница: Да. Они либо вытекали из общей беседы, потому что у него нет таких установок четких, либо они рождались у него в момент беседы.

ДАП: Очевидно, идеи-то в воздухе носятся, тем более… Для меня это просто настолько естественно… Каждый, по-моему, кто подлезет под эту юбку, — там сразу все ясно же.

Слушатель: Вы имеете в виду юбку поэзии?

ДАП: Не именно поэзии, а жизни языка в том отсеке, где живет поэзия. Это всегдашняя, конечно, иллюзия… «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Мне кажется, с поэтами-то я как-то… Другое дело, что они могли принимать принципиально противоположную позицию. Потом же это понимание, что все точно так, но направление надо диаметрально противоположное выбирать.

Слушатель: Что значит «надо»? Разве нужно выбирать направление?

ДАП: Ну как вам сказать? Поэты этим держатся. Не то что они что-то доказывают, но этим пафосом они держатся. Это им свойственно. Это правильно! Другое дело, что это неправда всегда, но это так и должно быть — что они неправы, но они этим пафосом держатся. Как вам сказать… Когда солдат идет на войну, он же не может держаться пафосом, что не надо убивать. И в принципе он идет не убивать — он идет защищать родину, скажем так, но при этом он убивает.

Слушатель: Каким же пафосом держится поэт?

ДАП: А поэт, он улавливает что-то. И если он уловил это, он настолько на этом сосредоточен, что он не может другое слушать. Это ему дано, и, значит, все силы идут туда. На остальное он, естественно, должен ожесточаться, потому что это мешает слуху.

Поэт в принципе не может любить другого поэта. Ну а как это может быть-то? Не из тщеславия или из-за зависти, а просто потому, что это трудно. Это в юности можно любить многих, а потом уже очень трудно.

Слушатель: То есть вы хотите сказать, что когда человек работает уже в своем чем-то, то…

ДАП: Он голову куда-то засунул; ему говорят: «Смотри, там идет…», а он уже не может ее оттуда вытянуть. Он рукой пощупает… «Да, — говорит, — кто-то идет».

Слушатель: Случай Мандельштама, который мог петь удачную строчку, услышанную им от кого-то, и всем рассказывать…

ДАП: Мандельштам, надо сказать, был чрезвычайно нетерпимым человеком, и из этой плеяды, может быть, наиболее нетерпимым, желчным и жестоким.

Слушатель: Я говорю не о тех случаях, когда он был желчным, а о тех случаях, когда он еще и восхищался чем-то.

ДАП: Ну восхищаться, вы знаете… Можно восхищаться, но это не значит… Обычно видят не то, что… а то, что свое вдруг там проглянуло. Они видят совсем другое. Это необязательная вещь. Ну конечно же, это не абсолютно. Он с Ахматовой дружил и наверняка любил ее стихи. Я просто говорю более широко, что нельзя всех любить. И не может, и не должен. Даже обязан не любить.

Слушатель: В таком случае большинство нынешних поэтов… Я их совсем не знаю, я далек от этого, можно сказать, первый раз вижу поэта близко. Скажите мне такую вещь. В таком случае, очевидно, большинство поэтов терпеть не может свободную поэзию. Потому что у нас ведь мало кто пишет нерифмованным стихом в свободной форме.

ДАП: Никто не пишет, но это вообще очень несвойственно русскому языку, эта система верлибра.

Слушатель: Расскажите о верлибре (?), ваша (?) точка зрения очень интересна.

ДАП: Русский язык он очень ритмизованный. Вы имеете в виду белый стих или верлибр? Белый стих — это нерифмованный стих, а верлибр — это безразмерный стих. Я не занимался, но кто-то занимался подсчетами и говорил, что ямбических строк в русском языке тьма, — сам язык структурирован очень жестко, его произносительная часть. Это раз. Для меня вопрос о свободном стихе пока не стоит по той простой причине, что, если я буду, заполняя таким немаркированным поэтическим материалом стихи, еще лишать их таких признаков, что это стихи… Мне важна структура стиха, которая говорит, что это — стих. И версификационная часть этого стиха входит во взаимоотношения с материалом. Идет жестко выдержанное метрически и ритмически стихотворение, а внутри — материал вроде бы для этого нетрадиционный. Поэтому начинается какая-то между ними жизнь. Если я буду брать этот материал и лишать его признаков традиционной поэтичности, это будет… не будет маркировано, как поэзия. Будет что-то другое. Поэтому совершенно четко, вот текст — это текст, поэзия — это поэзия. Поэзия существует в поле поэтических аллюзий, ассоциаций… Вот стих — он ассоциируется со стихом. Поэтому для меня-то именно такие жанровые ограничения очень важны, я их строго соблюдаю, и знаю, что в этом отношении я жесток почти прагматически, без всяких там вживаний и интуитивизма.

Я-то написал тьму, я пишу очень интенсивно, и поэтому для меня… При большом количестве нельзя писать однообразное, поэтому меняюсь. И поэтому все это живет и… ты массу областей нажил себе уже. Можно жить в Греции, а можно жить в ойкумене. Мышление географическое меняется.

Я начинал где-то под влиянием Есенина. Я прошел огромную пору — может, не по времени, но зато по написанному, по пережитому — сожительства с Пастернаком. Этой метафоричности, этой перепутанности, не глазной метафоры, а ощутительной, слуховой, когда это каша вот такая.

Слушатель: Вы писали в это<й> <манере>?

ДАП: Ну конечно. Ясное дело. Что вы думаете — я сразу взял и выпрыгнул? Потом уже пошло так, что я начал быстрее что-то делать сам, а потом последовательно узнавать людей, этим занимавшихся, — всегда с некоторым огорчением, что я проделал работу ненужную. Но поскольку я работал очень интенсивно, я всегда успевал опережать поступление информации. Так что…

А пастернаковский период был очень длинный! С некими модификациями, конечно, не чистый Пастернак. Но в этом ареале пастернаковского мировидения — некого общего органа… один орган, который воспринимает весь мир: и запахи, и звуки, и словесные какие-то ощущения, и все прочее — некий органон без жестких логических распределений. И я много, лет восемь, наверное, этим занимался. А для меня восемь лет — если я в год пишу стихотворений, скажем, 500, — для меня это огромная жизнь. Причем они у меня так написаны, что соотносятся как-то друг с другом. Они требуют жизни, они не дают особенно многому количеству стихов жить на этой площади.

АК: То есть вы <нрзб>?

ДАП: Я же говорю: я не пишу стихи — это для меня форма подтверждения жизни. Вот если я <не (?) пишу?> <значит> в этот день я что-то не понял или… Вот я мыслю — это для меня естественное продолжение мысли. Я же не преломляю <нрзб> в стихи. Как я мыслю — я так же спокойно это и записываю в стих, — как я мыслю, этот процесс мышления. Ситуация так же продолжается для меня в стих легко. Для меня важна форма переживания этой ситуации: если она точна, то и стих точный получится. Я не делаю отдельно красивых <стихов>. Вот Миша Синельников, он красивые стихи отдельно пишет, это его принцип — он вещь красивую пишет. И для него даже не важно, что он не угадал интонацию. Он ее красиво должен довершить. Не туда пошло — он <поступает>, как узор иногда делаешь, — он не туда пошел, — все перекомпонуем, чтобы было <подходяще> к этому узору, чтобы красиво было. А для меня — если первая интонация неверна, то как я ни переделываю стих… я его выбрасываю! Я его не переделываю, потому что он не живет. Это мой принцип, я по-другому не могу. Тем более я же еще тьму рисунков рисую и леплю, так что для меня это все орудия жизни, существования. Это как искусственное сердце: отключить — и человек не живет. Поэтому вопрос витального ощущения, о котором я говорю, — для меня не есть вопрос теоретический. Для меня это вопрос действительно практический.

Так, ну вообще-то время уже…

Слушатель: Мы просто не успеем на метро. Можем не успеть…