Дионисийская тайна «Незнакомки» Блока

Почему истина именно в вине и что за сокровище хранит душа поэта

По вечерам над ресторанами

Горячий воздух дик и глух,

И правит окриками пьяными

Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,

Над скукой загородных дач,

Чуть золотится крендель булочной,

И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,

Заламывая котелки,

Среди канав гуляют с дамами

Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,

И раздается женский визг,

А в небе, ко всему приученный,

Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный

В моем стакане отражен

И влагой терпкой и таинственной,

Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков

Лакеи сонные торчат,

И пьяницы с глазами кроликов

«In vino Veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный,

(Иль это только снится мне?)

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна,

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна.

И веют древними поверьями

Ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями,

И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный

Смотрю за темную вуаль,

И вижу берег очарованный

И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,

Мне чье-то солнце вручено,

И все души моей излучины

Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные

В моем качаются мозгу,

И очи синие бездонные

Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,

И ключ поручен только мне!

Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю: истина в вине.

Озерки. 24 апреля 1906

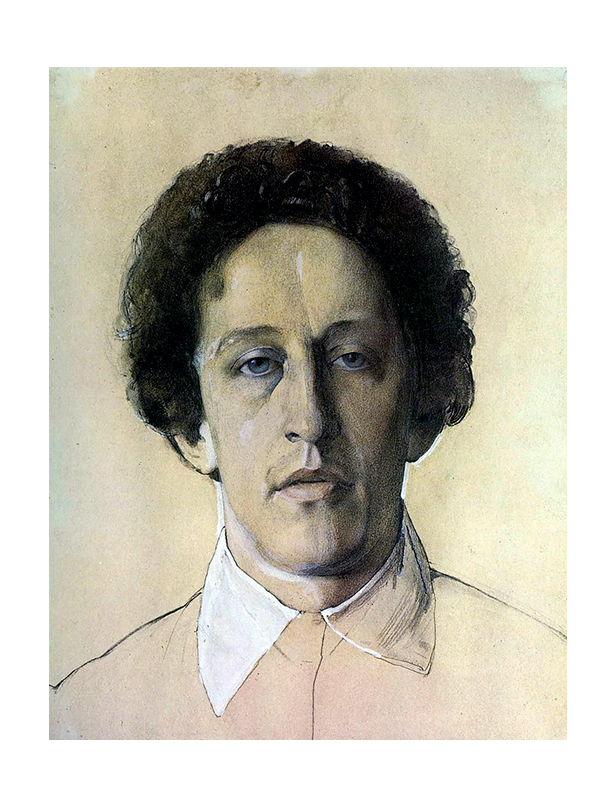

Роман Лейбов: Раз уж мы говорим о сильных текстах, то для начала скажу вот что: у нас ни разу не было сильного текста, который был бы настолько инициальным. В 1906 году, когда была написана «Незнакомка», Блок отнюдь не начинающий поэт. Он достаточно известен в узком кругу и уже готовит второй сборник стихов. Но, по свидетельствам разных современников (впрочем, не очень достоверным), именно с «Незнакомки» начинается его широкая известность. Еще есть анекдот о девушках легкого поведения, которые в центре города пристают к проходящим одиноким мужчинам со словами: «Я незнакомка, хотите познакомиться?». Его до нас донесли разные источники — в частности, его пересказывают Юрий Верховский и Юрий Анненков, каждый по-своему. Маловероятно, что после выхода сборника «Нечаянная радость», в который вошло это стихотворение, оно сразу утекло в массы. Скорее всего, это просто городской анекдот, но достаточно характерный для того времени. О популярности блоковского текста мы можем судить по его перепечаткам в малой прессе.

Кроме того, это, несомненно, визионерское стихотворение. Абсолютно очевидно, что Блок сам для себя как-то отмечал его. Не случайно он почти сразу после его написания устроил для своего друга Евгения Иванова мемориальную экскурсию в Озерки, где показывал ему: вот на этом кафе висит крендель, а вот это — шлагбаумы, а вот там — скрипят уключины. Безусловно, это стихотворение маркировано. Оно потом разошлось на пословицы, а по количеству цитат, наверное, входит в десятку самых цитируемых блоковских текстов.

Возникновение этого стихотворения — абсолютно визионерское чудо, замечательное тем, что Блок, боговдохновенный поэт, был еще и очень трудолюбив. Я не знаю в России настолько же внимательно относящегося к своим текстам поэта. Пушкин тоже очень тщательно работал над текстом во время его написания, но потом он на него даже не смотрел, поэтому в печати из издания в издание гуляли опечатки. Блок же вычитывал корректуры как настоящий немец. А с этим стихотворением он вообще проделал замечательную операцию, которую я бы описал как ухудшение текста. Я имею в виду так называемый «Вариант Незнакомки», который Блок написал спустя пять лет, в 1911 году, придумав свою «Трилогию вочеловечения», где ему нужен был этот текст по сюжету, поэтому он сочинил альтернативную версию. Это хороший, совсем не проходной текст Блока, который занимает важное место во втором томе «Нечаянной радости». Но он лишен того заряда магии и визионерства, который так пленяет нас в оригинальной «Незнакомке», лишен балладного сюжета и противопоставления «здесь» и «там», о котором в классической статье очень хорошо писал Джон Боулт. Он переписан в форме романса. Блоку в 1911 году было нужно, чтобы появился именно такой вариант.

Я его прочитаю для того, чтобы этот текст звучал у вас где-то на фоне, тем более что он гораздо менее известен, чем настоящая «Незнакомка».

Там дамы щеголяют модами,

Там всякий лицеист остер —

Над скукой дач, над огородами,

Над пылью солнечных озер.

Туда манит перстами алыми

И дачников волнует зря

Над запыленными вокзалами

Недостижимая заря.

Там, где скучаю так мучительно,

Ко мне приходит иногда

Она — бесстыдно упоительна

И унизительно горда.

За толстыми пивными кружками,

За сном привычной суеты

Сквозит вуаль, покрытый мушками,

Глаза и мелкие черты.

Чего же жду я, очарованный

Моей счастливою звездой,

И оглушенный и взволнованный

Вином, зарею и тобой?

Вздыхая древними поверьями,

Шелками черными шумна,

Под шлемом с траурными перьями

И ты вином оглушена?

Средь этой пошлости таинственной,

Скажи, что делать мне с тобой —

Недостижимой и единственной,

Как вечер дымно-голубой?

Олег Лекманов: Мне кажется важным напомнить, что Блок — символист, притом, возможно, самый органичный из своих современников. Следовательно, все наши попытки свести тот или иной его образ к ограниченному набору значений (например: незнакомка — проститутка — Прекрасная Дама) обречены на неудачу. За едва ли не каждым словом в его стихотворении мерцает бесконечное, хотя и сгруппированное вокруг определенного центра, количество ассоциаций, причем эти ассоциации складываются в подвижные, как в калейдоскопе, цепочки. Приведу пример одной такой цепочки. Последнее слово первого стиха десятой строфы «Незнакомки» («И странной близостью закованный») не только намекает на идиому «скованный близостью», но и начинает ассоциативную цепочку, группирующуюся вокруг слова «рыцарь». В следующей строфе эту цепочку продолжает глагол «пронзило», а в финале стихотворения — характерно «рыцарская» рифма «сокровище» — «чудовище». Чтобы убедиться в правомерности выстраивания именно такой ассоциативной цепочки процитируем фрагмент написанной Блоком через четыре года после «Незнакомки» статьи о Владимире Соловьеве «Рыцарь-монах», в которой прямо говорится о главном деле рыцаря — занести «золотой меч» над «чудовищем» и «бороться с драконом» ради «ocвoбoждeния плeннoй Цapeвны, Mиpoвoй Дyши, cтpacтнo тocкyющeй в oбъятияx Xaoca». Таким образом, внутренняя борьба рыцаря с чудовищем ради освобождения в незнакомке ее мистического потенциала — притом что победа рыцаря временна, а в итоге все равно побеждает чудовище, — вот одна из многих возможных реконструкций скрытого сюжета стихотворения Блока, опирающаяся на слова-символы.

Роман Тименчик: Когда я вспоминаю об этом стихотворении, передо мной всегда встает рабочий вопрос: а кто я такой, чтобы рассуждать об этом стихотворении? Но прежде чем о нем рассказать, я приведу в качестве эпиграфа историко-литературный анекдот, который мне рассказывали старые ленинградцы более полувека тому назад: в середине 1920-х в литературном кружке, который назывался «Голубой круг», Михаил Кузмин читал «Форель разбивает лед», а когда он закончил и публика стала прокашливаться, чтобы начать прения, вскочил высокий красивый молодой человек, который громким шепотом сказал: «Тише! Пусть отзвучит!». Это был будущий классик социалистического реализма Леонид Соболев.

То же самое мне хочется сказать про стихотворение Блока: пусть отзвучит. Оно и спустя сто четырнадцать лет после своего написания звучит так, что заставляет умолкнуть. В нем еще пульсирует тот новый трепет, который ощущали первые слушатели. Как вспоминал Корней Чуковский, они — посетители сред Вячеслава Иванова — вышли на крышу, и там, на фоне белесой питерской ночи, Блок своим меланхолическим, монотонным, безвольным голосом читал «Незнакомку», а слушатели упивались ей и впитывали эту гениальную звукопись, уже страдая от того, что стихотворение скоро кончится, а им бы хотелось, чтобы оно длилось часами. Но, по-моему, оно не так и кончилось и длится уже дольше века, как говорил поэт. Если продолжать этот цитатный ряд, то там, на крыше башни Вячеслава Иванова, на фоне железной рамы с телефонными проводами, до сих пор стоит тень Блока как памятник началу века — тень Блока, читающего «Незнакомку». Надо сказать, что современное читательское поколение видит там еще одну тень, которая пришла в башню ровно через 5 лет, в апреле 1911 года, и тоже вышла на крышу, но почувствовала страх, — это был Мандельштам, автор стихотворения «Паденье — неизменный спутник страха», который от страха вцепился в перильца на этой крыше так, что, как вспоминала Ахматова, «пальчики побелели». Для моего послевоенного поколения стихи Блока, которые до нас доходили, наряду со стихами Есенина и Маяковского были наполнены предощущением некой свободы и прекрасного будущего, которым вообще была отмечена вторая половина 1950-х. Но эти ощущения были тронуты также меланхолией переломного возраста и сумятицей чувств переломной эпохи. И весь этот весенний тлетворный дух конца 1950-х как бы пролонгировал для нашего поколения ту магию стихов Блока, о которой уже говорилось. Ту магию, которую ощущал Иннокентий Анненский, несмотря на несуразное, безобразно некрасивое слово «шлагбаумы» и на шокировавшее тогдашних педантов слово «в мозгу» (тот еще «реализм»). В любом случае, это магия, даже если стихотворение было, как говорил Анненский, «до дерзости некрасиво». Эту магию ощущал Гумилев и пытался с ней бороться, когда через семь лет после появления блоковского стихотворения писал: «Вот прошли годы и стало понятно, что тайна „Незнакомки“ коренится только в дактилических окончаниях и больше ни в чем». Как бы то ни было, это стихотворение еще звучит. Оно звучит и зовет — как Блок сказал о Комиссаржевской: «зовет своим голосом дальше произносимых слов». И в этот звук, в этот трепет не хочется встревать.

Но, к сожалению, у нас есть должностные обязанности, поэтому нам приходится рассказывать об этом стихотворении студентам, консультировать его переводы, наконец, писать к нему комментарии. Говоря несколько высокопарным языком, нам приходится «провожать его в бессмертие». А провожая его в бессмертие, мы должны к нему в погребальную ладью положить, соответственно, «Книгу мертвых», как это делали египтяне, провожая в загробный мир своих стариков. В ней должны быть перечислены все внятные нам лингвистические и идеологические осколки духа апреля 1906 года — те «шумы», что витали вокруг уха сочинителя и уха его первых слушателей на крыше над квартирой Вячеслава Иванова.

Но, к сожалению, у нас есть должностные обязанности, поэтому нам приходится рассказывать об этом стихотворении студентам, консультировать его переводы, наконец, писать к нему комментарии. Говоря несколько высокопарным языком, нам приходится «провожать его в бессмертие». А провожая его в бессмертие, мы должны к нему в погребальную ладью положить, соответственно, «Книгу мертвых», как это делали египтяне, провожая в загробный мир своих стариков. В ней должны быть перечислены все внятные нам лингвистические и идеологические осколки духа апреля 1906 года — те «шумы», что витали вокруг уха сочинителя и уха его первых слушателей на крыше над квартирой Вячеслава Иванова.

Вообще, надо будет рассказать будущему читателю — например, Роману Лекманову [юный сын Олега Лекманова; «Он еще довольно мал, но заслуживает упоминания» (Роман Лейбов). — Прим. ред.], если он не будет этого знать, что перья страуса приносят несчастье, это дурная примета, некоторое табу. С этим осколком «древних поверий», которые еще были живы и дошли до нашего детства, связан эпизод, который мне доводилось републиковать, то есть вводить в научный оборот. Речь идет о воспоминаниях поэта Петра Потемкина, который говорит, что после одного из первых чтений «Незнакомки» Блок (а в тексте тогда еще было выражение «шляпа с страусовыми перьями») сказал: «Плохие стихи, и плоха шляпа с страусовыми перьями. Я требую точности эпитетов. Но это не всегда правда. То есть это правда, что шляпа была с страусовыми перьями, но это правда не поэтическая. Я должен сказать: с траурными. Это не точный эпитет, но это правильный эпитет».

Кстати, черновика со «страусовыми перьями» не обнаружено, потому что вообще не обнаружено ни одного черновика «Незнакомки». И это еще одна из великих тайн стихотворения Блока.

Этому будущему читателю, Роману Лекманову, надо будет передать ощущение веса каждого слова в этом стихотворении. Ему надо будет показать, сколько весил этот «шлагбаум» в поэтическом тексте именно в 1906 году, ведь Блок в этом стихотворении, как известно (об этом писала Л. Я. Гинзбург), демонстративно вводил прозаизмы — это еще могло произвести впечатление. А я помню поколение читателей, для которых поэзия вообще начиналась со строчки «...И выбегают за шлагбаумы, / И от вагонов отстают» (А. Вознесенский), ведь мы знаем, что каждое последующее употребление бывшего прозаизма стирает его, уменьшает его вес, делает его более тусклым. В общем, нам предстоит наполнить эту «Книгу мертвых» еще большим количеством деталей.

Олег Лекманов: Можно напомнить, что вводить «непоэтичные слова» в поэтические тексты потом полюбили не только хулиганы-футуристы, но и акмеисты — например, Ахматова, которая бестрепетно воспользовалась словом «лесопильня» в стихотворении «Я научилась просто, мудро жить...»

Геннадий Обатнин: Мне выпала серьезная задача — подхватить речь предыдущих ораторов. И, с одной стороны, я тоже выступаю здесь не совсем как специалист, а с другой — Роман Григорьевич уже процитировал тексты, которые я хотел обсудить в связи с «Незнакомкой». Думаю, что мне остается роль, которую один остроумный старший филолог назвал «сказать о Блоке что-то правильное». Я скажу о Блоке «что-то правильное» и не буду стесняться банальностей.

Я имею счастье регулярно преподавать «Незнакомку» и поэтому с интересом читаю все, что о ней написано. Должен сказать, что написано о ней практически все, поэтому я не стану пытаться сказать об этом стихотворении что-то оригинальное, буду скорее реферировать. Кроме того, у меня накоплен опыт студенческих недоумений. Этот опыт перекликается с тем, о чем говорил Роман Давидович. Вообще, есть студенты, которым все всегда ясно, обычно они сразу говорят: «это символизм, тут все символично», а некоторые даже употребляют выражение «платоновское двоемирие» — ужас какой! Но есть и те, кто задает простые вопросы, вроде «почему „глаза цветут”?» — и это один из тех вопросов, на которые я, послушав Романа Давидовича, теперь смогу дать ответ.

Или, например, вопрос: «бессмысленный кривится диск» — диск чего, луны или солнца? Это не такой уж праздный вопрос. Я регулярно воюю с аудиторией, которая стоит на версии, что это луна, а я настаиваю, что солнце, и привожу различные аргументы. Не так давно я встретил статью, в которой автор уверенно пишет, что это диск луны, потому что в конце апреля, когда Блок написал стихотворение, было полнолуние, там даже приводятся календарные данные и сообщается, что «луна была видна уже в шесть вечера, когда Блок мог зайти в ресторан» и так далее, и так далее. Но это не дает ответа на вопрос «что это за диск». А в каком напитке отражен «друг единственный»? Понятно, что это вино, но белое или красное? Мне опять же очевидно, что красное, поскольку оно терпкое, да и как в белом вине можно отражаться? Анненский, как вы помните, тоже говорил, что «нет ничего более терпкого и таинственного, чем елисеевский Nuit», то есть имеется в виду бургундское, но я встретил статью, где утверждается, что Анненский ошибся, что, скорее всего, это Аи, и даже, скорее всего, шампанское, и так далее — там приводились разные аргументы. То есть все время остаются такие вот простые вопросы.

Еще пару раз меня спрашивали, какая часть тела называется станом. Имеется в виду «стан, шелками схваченный в туманном движется окне». Мне пришлось воспользоваться всеми доступными средствами современной дигитальной действительности и приводить цитаты, чтобы объяснить, какая именно это часть тела. Роман Давидович, современному читателю это тоже неочевидно.

Наконец, был вопрос, почему пьяницы говорят на латыни? Моя версия ответа прозвучала в том варианте незнакомки, который прочитал Роман Григорьевич: это «лицеисты» — выпускники того самого пушкинского лицея, который к тому моменту давно уже переехал на Петроградскую сторону и назывался Александровским лицеем. Латынь там не учили, но они должны были знать ее по крайней мере на уровне крылатых выражений.

Кстати, у «Незнакомки» действительно нет автографа, но остались какие-то маленькие фрагменты, где в одном двустишии есть даже «старушки за столиками». То есть перед персонажами, которые сидят в этом ресторане, в какой-то момент мыслились Блоком старушки за столиками. Так что, возможно, место действия сначала было в каком-то приличном кафе, а не в вокзальном ресторане, на который Блок указывал потом Евгению Иванову. Вокзал был сожжен в 1993 году — простоял сто лет, а теперь там только первый этаж.

Кстати, у «Незнакомки» действительно нет автографа, но остались какие-то маленькие фрагменты, где в одном двустишии есть даже «старушки за столиками». То есть перед персонажами, которые сидят в этом ресторане, в какой-то момент мыслились Блоком старушки за столиками. Так что, возможно, место действия сначала было в каком-то приличном кафе, а не в вокзальном ресторане, на который Блок указывал потом Евгению Иванову. Вокзал был сожжен в 1993 году — простоял сто лет, а теперь там только первый этаж.

Еще такой вопрос: что за дурацкую истину ему в конце концов сообщили? Что истина в вине? Какая же это тайна, какая же это истина, когда они только что это прокричали? Что ему, собственно, передали? В связи с этим напомню ошибку в одной из перепечаток, о которых упоминал Роман Григорьевич, где было написано: «Я знаю: истина во мне». На мой взгляд, тут, кроме показательной аллюзии на слова Иисуса Христа, также присутствует и сермяжная правда: раз он выпил эту «истину», то она в нем и находится. Так что, мне кажется, такое наивное чтение по-прежнему работает по отношению к этому тексту.

Но главная тема, которую мне хотелось затронуть, — популярность этого стихотворения. Роман Григорьевич упомянул, что Блок получил всенародную известность именно после «Незнакомки». И эта история с проституткой Вандой у ресторана «Квисисана» на Невском проспекте, которая обращалась с предложением познакомиться именно к студентам — по крайней мере, так об этом пишет Анненков. То есть она знала, к кому обращаться, — к читателям блоковского текста, которых она выделяла по возрастному признаку. Но были и более искушенные, чем простые студенты, читатели Блока, для которых «Незнакомка», как и вообще лирика второго тома его «Трилогии», не представляла особого интереса. Например, И. Н. Розанов, который был на московском вечере при Политехническом музее незадолго до смерти Блока, пишет: «Мне пришлось второй том перечитать, потому что мы его не помнили. Мы вообще-то читали третий. Наш Блок — это третий том. А второй — для нас эти стихи были как-то не очень существенны».

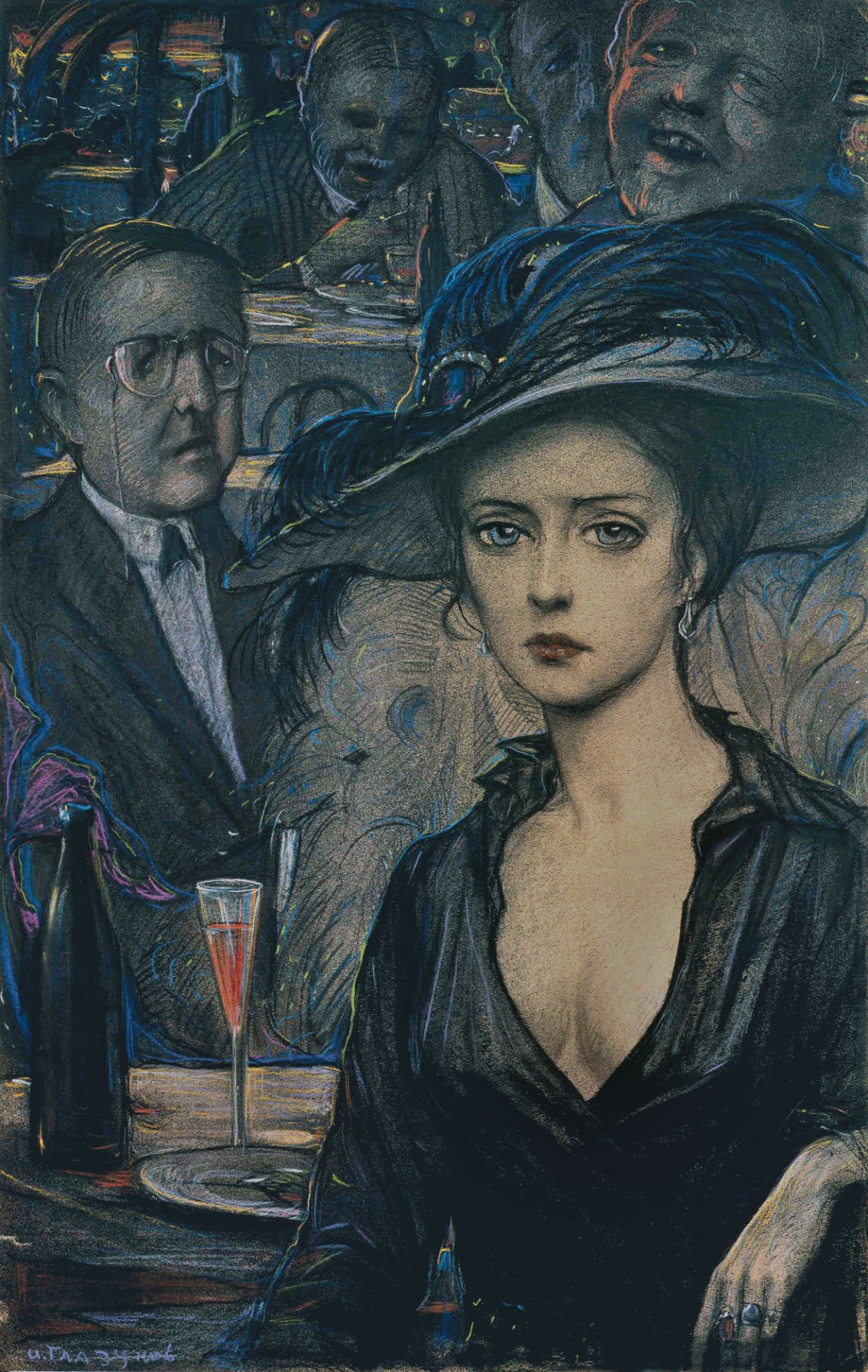

Я хочу сказать довольно очевидную вещь: популярность — это социальный продукт. При желании ее можно очертить и посчитать, выразить в цифрах и так далее. Мне кажется, что «Незнакомка», если думать о секретах ее популярности, как бы реализует такой особый тип мимесиса. Я имею в виду именно использование реальности в художественном тексте. Приведу лишь один пример, открытие которого тоже не принадлежит мне, его сделала моя коллега Кирст Яконен, к сожалению, уже покойная. Она обратила внимание на дебютный рассказ Нины Петровской в альманахе «Гриф» в 1903 году. Главный герой (от чьего лица описываются события) встречается в нем с вульгарной певичкой, затем выясняется, что раньше у них были отношения, затем она сходит со сцены, а дальше процитирую о дамах, которые сидят в ресторане: «Среди темной толпы мужчин яркими кричащими пятнами выделялись светлые платья женщин и громадные шляпы с колыхающимися, как на погребальном катафалке, пышными страусовыми перьями». Это еще один возможный ответ на то, почему «страусовые» были заменены «траурными». (Кстати, в одном из фрагментов будущей «Незнакомки» первыми появляются именно перья. То есть не стан, не шелка, не глаза, не вуаль и так далее. Причем даже в варианте «перия», «перий». Это важный момент, потому что «перий» потом попадет и в его стихи, посвященные Щеголевой.) И вот, когда эта певица сошла со сцены, цитирую, «она так же равнодушно подала мне свою тонкую, сверкающую кольцами руку и села за столик напротив меня. <...>

— То умерло... — сказала она и поднесла к губам узкую, длинную рюмку с вином». Количество совпадений с блоковским текстом просто зашкаливает! Конечно, Блок мог читать рассказ Нины Петровской, но на самом деле это некий типический облик того времени. Например, на картине Льва Бакста «Ужин», которая в 1903 году вызвала скандал на выставке «Мира искусства», есть и узкая рука, и кольца, и бокал с вином. Нету «перий», но есть черное платье. Таким же образом была стилизована актриса Лидия Ильяшенко, которая играла Незнакомку в мейерхольдовской постановке 1914 года. В общем, я думаю, что и Петровская, и Блок, и Бакст — все они реагируют на одну и ту же действительность, которая, попав в текст, возвращается обратно в реальность за подписью Блока. И тогда все эти детали становятся блоковскими.

Мне кажется, это та же операция с реальностью, тот тип мимесиса, который мы знаем по авторитетным текстам русского реализма: сначала некие студенты решили, что будут жить втроем, — Чернышевский это подхватывает, превращает в идеологию, возвращает обратно в студенческую среду при помощи авторитетного текста, и потом все уже делают это по Чернышевскому. Приведу в качестве примера еще одного такого возврата воспоминания Давида Арманда, известного географа и племянника поэтессы Маргариты (Маги) Тумповской, которая была некоторое время возлюбленной Гумилева. Там есть небольшой эпизод, в котором рассказывается, что, когда Мага стала общаться с поэтами (а это было необычным в этой семье), она тут же надела шляпу, черную вуаль и прицепила три мушки. То есть так тогда одевались в поэтической среде — как Незнакомки.

Этот тип мимесиса хорошо описан в ряде книг, но я хотел бы добавить еще одну очень интересную запись из дневника Блока. Это как раз конец 1906 года, когда он уже увлекается Волоховой, которая, конечно, воплощение Незнакомки для него — он же записывает: «Незнакомку я себе, кажется, напророчил» (значит, напророчил появление актрисы Волоховой в своей жизни) — и вообще размышляет о роли искусства, там несколько интересных рассуждений. Одно из них (о том, что искусство — это радий) очень интересное. Блок пишет, что вообще обычно в произведениях искусства больше не-искусства, чем думают. А искусство — это радий, оно способно «радиоактировать», как он это таким неуклюжим языком обозначает, то есть оно как бы заражает радиацией реальность. Оно способно нереальность превратить в реальность.

Кстати, мне кажется, что это отражается и на отборе того, что попадает в текст. Просто для сравнения, какая еще была реальность в том числе и в Озерках в то время: через неделю после написания (под текстом, как вы помните, стоит дата 24 апреля 1906 года — обычно Блок такие визионерские тексты датировал), 30 апреля, на одной из дач в Озерках был обнаружен труп Георгия Гапона, повешенного группой возмущенных рабочих, которую возглавлял, как сообщает интернет, будущий электрификатор Палестины, то есть государства Израиль, Петр Рутенберг, приятель Гапона, повешенного за то, что он был агентом охранки. Вот эта часть озерковской реальности, конечно, не попадает никуда. Но, с другой стороны, напомню, что и реальность семейной жизни Блока на тот момент была весьма и весьма грустная, потому что 15 апреля, то есть за несколько дней до появления «Незнакомки», в Петербург опять приехал влюбленный в Любовь Дмитриевну Андрей Белый, и Любовь Дмитриевна наконец-то Блоку изменила. То есть когда Блок писал это стихотворение, у него дома был ад. Это тоже никак не попадает в стихи — просто к характеристике такого типа радиоактивного мимесиса.

«Незнакомка» повествовательна, это большой роман, который раскрылся для читателя, конечно же, не с начала, но в переломный момент. Это, несомненно, переломный момент в отношениях лирического героя этого большого романа с некоторой женщиной. Переломность, собственно, в той тайне, которая не является тайной: что «истина в вине». Потому что, если вы помните, непосредственно следовавшим за стихотворением текстом была пьеса «Незнакомка», там появились дополнительные мотивы: вся эта снежная символика, снежная маска, снежное вино и так далее. Но там есть существенный диалог, когда Незнакомка (упавшая с неба звезда, как вы помните) беседует с персонажем, который обозначен как Голубой, и Незнакомка спрашивает у Голубого, испытывал ли он когда-нибудь страсть, пил ли он вообще вино? Вот это существенно. И он говорит, что нет, он как-то уходит от ответа. Ну очевидно, что не испытывал и не пил. И почти сразу за этим Блок пишет план ненаписанной в итоге пьесы «Дионис Гиперборейский», и очевидно, что дионисийство и есть та тайна, которую ему вручает Незнакомка. Дионисийство — тот контекст, который делает оправданным и приемлемым то, что пошлые обыватели считают нехорошим: алкоголизм, половую распущенность и так далее. И эта тайна известна всем. У Вяч. Иванова есть стихотворение «Явная тайна». Вот это — явная тайна. Для того чтобы ее понять или осознать, она должна быть получена особым образом.

Вот несколько беглых соображений. Простите, что поневоле таких туманных.

Роман Лейбов: Тут все-таки затронут вопрос о Луне и Солнце. (Я не знаю, у вас в детстве была такая шутка: «ты за кого, за Луну или за Солнце?»? Она, наверное, к Русско-японской войне восходит по времени.) Я предлагаю, давайте параллельно с нашим дальнейшим обсуждением устроим опрос: пишите, Солнце у Блока или Луна? Есть статья А. Ранчина, если не ошибаюсь, где он тоже страстно защищает солнце, и есть разные другие мнения, не менее страстные.

Олег Лекманов: Если мы начинаем про Луну и Солнце, я хочу, чтобы просто справедливость восстановить, вспомнить здесь Зару Григорьевну Минц, которая написала замечательную статью как раз про «Незнакомку», где она показывает, что на самом деле вторая половина стихотворения во многом сделана из материалов первой. В первой половине стихотворения возникают некоторые образы, которые потом трансформировались в сознании лирического героя. И поскольку «вручено» все-таки «Солнце» во второй половине стихотворения, то я думаю, что и в первой половине стихотворения — Солнце.

Роман Лейбов: Есть очень простой вопрос: «Можно ли найти литературный источник звуковой магии стихотворения?» Я отвечу: если бы я мог это сделать, я бы это сделал и писал бы стихотворения не хуже Блока. Я не знаю. Магия — такая штука.

Роман Лейбов: Есть очень простой вопрос: «Можно ли найти литературный источник звуковой магии стихотворения?» Я отвечу: если бы я мог это сделать, я бы это сделал и писал бы стихотворения не хуже Блока. Я не знаю. Магия — такая штука.

Вера Павлова: С вашего позволения, начну со своего собственного стихотворения, уж очень оно подходит ко всему вашему циклу и к этой передаче тоже.

Не горевать. Не горячиться.

На то и сумерки даны,

чтоб порыжевшие страницы

листать при свете седины.

Зажгу ночник. Задерну шторы.

Протру очки. И потружусь

понять простой стишок, который

с пеленок знаю наизусть.

И мне казалось, что «Незнакомка» относится к тем текстам, которые я с пеленок знаю наизусть. Я была уверена, что она вся — у меня внутри. Поэтому я взяла бумагу, протерла очки от дальнозоркости и попыталась написать «Незнакомку». И что же? Это были отдельные, обрывочные строки. Вот что я, собственно говоря, написала на бумаге: первая строфа целиком, а дальше:

...

И каждый вечер в час назначенный

(Иль это только снится мне?)

...

Всегда без спутников, одна,

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна.

И веют древними поверьями

Ее упругие шелка,

И шляпа с траурными перьями,

И в кольцах узкая рука.

...

…вуаль.

И вижу берег очарованный,

И очарованную даль.

...

И перья страуса склоненные

В моем качаются мозгу.

Вот такой оказалась моя «Незнакомка», и такой она была бы, если бы атомная война убила всех и мне нужно было бы писать за Блока. Я расстроилась. Я задала себе вопрос: почему память выкинула добрых шесть строф? Первое, что мне пришло на ум, — виноват Юрий Фалик, который написал волшебный хор на эти тексты, который мы сейчас услышим. Вообще, Блоку очень повезло: если я не ошибаюсь, его почти не поют под гитару, но часто поют хором, с оркестром, есть гениальные циклы Шостаковича, Слонимского, Свиридова.

Вера Павлова: Так что не только меня память так подвела. Юрий Фалик тоже «забыл» всю реальность. ...Я надела очки, открыла книгу, увидела, что строф тринадцать, а не семь, это было маленьким открытием для меня. Вторым открытием было то, о чем вы говорили немножко раньше — полная зеркальность первых шести строф и вторых шести строф. Я написала стихотворение вот так вот, вы видите, на двух листочках, шесть строф слева, шесть строф справа, взяла карандаш, и все нашло свое отражение, буквально: котелки оказались ровно напротив, прямо вот зеркально напротив шляпы с траурными перьями; озеро оказалось ровно напротив очарованного берега; 5 строфа и 11 — они просто зеркальны насквозь, смотрите:

И каждый вечер друг единственный

В моем стакане отражен,

И влагой терпкой и таинственной,

Как я, смирен и оглушен,

— в пятой строфе, а в одиннадцатой:

Глухие тайны мне поручены,

Мне чье-то солнце вручено,

И все души моей излучины

Пронзило терпкое вино.

Это абсолютно зеркальные строфы, это одно и то же. И сегодня, когда я себе сделала фон, я увидела — я не знаю, воспроизводится ли это в книгах, — как между шестой и седьмой строфами Блок делает прочерк. В моей книге нет этого прочерка. Я не знаю, воспроизводится ли он. Это очень важный прочерк: здесь стоит зеркало.

Конечно, для меня никакой Незнакомки нет. Для меня все это стихотворение — чрезвычайно трезвый и просчитанный (взять хотя бы эту зеркальность) репортаж о белой горячке. О ее приближении и том, как она овладевает автором. Такая четкая расчлененность строф — она же невероятно четкая! Каждая строфа заканчивается вбитой по самую шляпку точкой, на это работает соединение дактилических и мужских рифм, крайне необычное, оно делает законченными каждое двустишие и каждую строфу. После этих точек я прямо вижу, как человек берет рюмку. Для меня эти 13 строф — это 13 глотков, а то и стаканов. И где-то после шестого стакана начинается галлюцинация. Все стихотворение я вижу через стекло: мне кажется, что Блок с самого начала сидит за столиком, что строфы экспозиции — это не его путь с вокзала в ресторан, он уже за столиком и видит все это в окно. Смотрите, пейзаж во второй строфе — это все рядышком: улица, переулок, пыль, крендель булочной. (Который, кстати, золотится, и именно поэтому у нас солнце. Отсвет луны никогда не сделает золотую вывеску золотой, она будет серебряной.) Остряки тоже гуляют с дамами за окном, а озера мы не видим, мы его только слышим: там скрипят уключины, там визжат женщины — звуки пронзительные, чтобы услышать их, не нужно выходить из ресторана.

«Друг единственный в стакане отражен» — вот мы уже переходим в мир отражений. И самое, конечно, ироническое отражение — это «пьяницы с глазами кроликов» и «очи синие бездонные», вот так галлюцинация преображает реальность.

Она — в галлюцинации, ее нет. Мне было очень радостно услышать, что страус предшествовал траурным перьям. Я чувствовала, что эта курица была раньше, чем яйцо. Мне жаль, что он не оставил «со страусовыми» — это бы прекрасно перекликалось со «шлагбаумами», это закрепило бы ритмическое новаторство «шлагбаумов». То, что они стали «траурными» — это не приблизительный эпитет, у Блока «траурный» — всего лишь «черный», вспомните: «тащитесь, траурные клячи» — это те самые цирковые лошадки, у них на голове черные султаны. Траурный, мне кажется, у Блока всего лишь черный.

Нужно ли гадать, кто эта женщина? Конечно, гадаешь. Это одна из тайн этого стихотворения: кто эта галлюцинация или кто эта женщина. Когда о чем-то много думаешь, карты идут тебе в руки. На прошлой неделе «Метрополитан Опера» транслировала «Лулу» А. Берга. Тут я добавлю новую ассоциацию в бесчисленное количество интерпретаций, кто она: она — Лулу. Кстати, произведения Ведекинда, по которому написал Берг свою оперу, написано в 1904 году. Лулу — женщина-вамп, которую невозможно не полюбить и которая несет смерть. Мне кажется, это очень близко Блоку. Змея. Змеей называют либреттист и композитор Лулу, и образ змеи в стихотворениях Блока мелькает там и тут. Мы помним «змеиный ад», мы помним, как автора давит косой женщина-змея, мы помним эти ужасные женоненавистнические образы у Блока. Мне кажется, Незнакомка встает в этот ряд. Это Лулу, которая обещает любовь и несет смерть, змея, и все стихотворение превращается в сеанс гипноза, и на это тоже работает мерный, повторяющийся синтаксис: дактилическая — мужская — дактилическая — мужская... Мы подвергаемся гипнозу. Блок внушает нам свою галлюцинацию. А кого гипнотизирует змея? Да кроликов, конечно. Или существ с кроличьими глазами.

А кто может победить Лулу? Опера отвечает: Джек-потрошитель.

Олег Лекманов: Роману Лекманову я это пока рассказывать не буду, если можно.

Елена Грачева: Вообще поразительно, конечно, что, когда долго преподаешь, почти все версии, которые разные люди в разное время высказывают, тебе воспроизводят твои собственные ученики, это всегда так. Я практически могу к каждой из высказанных реплик добавить что-то, что в свое время было ими сказано. Это невероятное наслаждение — преподавать эти стихи. Потому что сначала ты начинаешь рассказывать, что такое рестораны, что такое этот крендель, как он выглядит, тем более что в Петербурге у нас, например, была потрясающая выставка в Петропавловской крепости, где эти вывески были, сохранились, вот этот самый крендель можно было показать, как он выглядел. Конечно, он золотится, и, конечно, это вечер, и, конечно, это солнце. Потому что только на солнце можно увидеть пыль в этом переулке, и только когда светло, можно возить девушек по озеру, потому что там в темноте ничего не видно, извините, и прокат лодок ночью не работает. Это известно, кстати. И то, что гулять вдоль каналов за шлагбаумами можно было только днем, потому что это же полоса отчуждения, по сути дела. Канавы, вдоль которых они гуляли, это, с одной стороны, каналы, которые были между озерами прорыты, а с другой стороны, это полоса отчуждения для железной дороги, и там в темноте можно было сломать ноги. Поэтому это действительно такой золотящийся уходящий вечер, но диск все-таки, я согласна, солнечный. И это, кстати, практически все дети говорят. Почему: потому что ты идешь к этому стихотворению через первый том, и к этому моменту они уже считывают и туманы, и лиловый цвет, и эти синие очи, которые там цветут.

Тут я могу еще один контекст напомнить к тому, что Гена говорил: если вы помните, само слово «незнакомка» (да продлятся дни людей, которые делают Национальный корпус) в стихах практически не встречается, да и в прозе тоже. И когда мы посмотрим самую близкую по времени вещь, это, конечно, «Апокалипсис в русской поэзии» Белого. Там он говорит такие вещи:

«...скучающий облик Печорина, Неизвестного и Незнакомки, всю жизнь глядящей на Лермонтова „из-под таинственной холодной полумаски”. <...> Но полумаска должна быть сорвана, ибо она — марево, которым враг старается скрыть истинную природу Вечной Жены».

Этот текст Белого, который в свое время всех поразил, вдруг трансформируется здесь в образ Незнакомки, которая лермонтовская на самом деле. Которая «из-под таинственной холодной полумаски» пытается этой полумаской скрыть то, что она — Вечная Женственность, а Блок в своем стихотворении эту полумаску делает несуществующей и говорит: нет, никакой Вечной Женственности больше не существует, она теперь имеет плоть и облик и т. д. и т. п. И это можно воспринять и как полемику с собой ранним, и как полемику с этим желанием Белого удержать его любимый блоковский первый том, и то, что он любил у Блока, и вообще как всю эту ужасную ситуацию с Белым, которого он находит у себя дома каждый раз, когда возвращается из этих ресторанов.

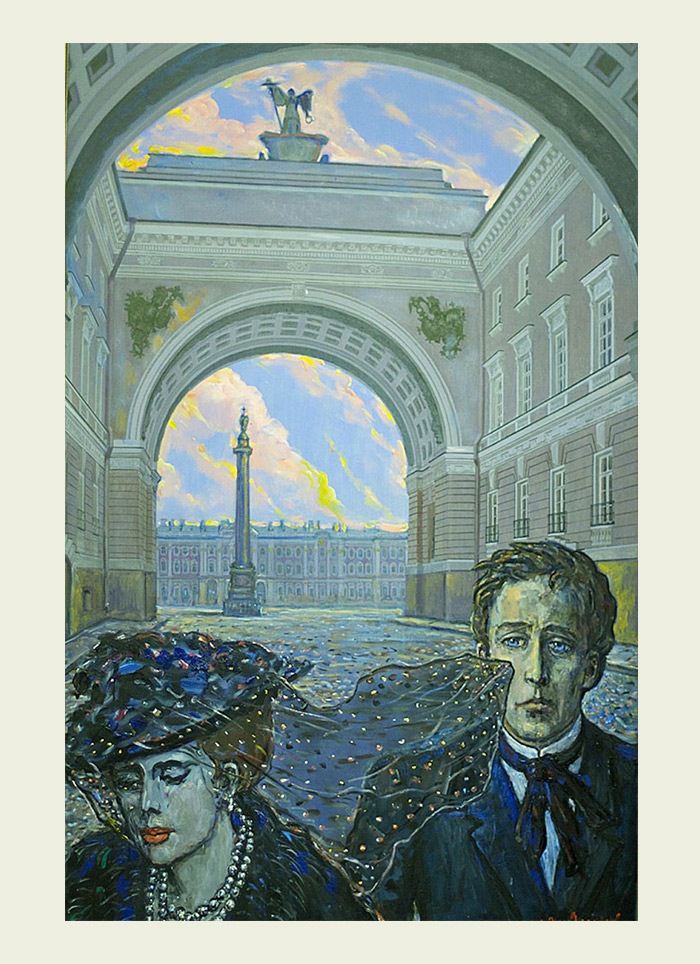

Илья Глазунов. Незнакомка

Илья Глазунов. Незнакомка

Поразительное стихотворение: как только мы начинаем за какую-то ниточку тянуть, мы можем вытащить цельный и непротиворечивый смысл. Точно так же, как мы можем потянуть за эти пассивные причастия и дактилические рифмы и вытащить, например, некрасовскую линию. Некрасовскую линию, опосредованную через фольклор, сочетание мужской и дактилической рифмы, <в том числе в> жестоком романсе. И, кстати, это очень любопытно, что потом, конечно, жестокий романс (который, как правило, хореический, потому что это некрасовская фольклорная история) уже в советское время освоит этот размер «Незнакомки». Тут я могу напомнить, конечно, известное очень стихотворение, его поют:

Куда ведешь, тропинка милая?

Куда ведешь, куда зовешь?

Кого ждала, кого любила я,

Уж не догонишь, не вернешь.

Это вполне себе советская песня, написанная А. Пришельцем, которую пели все советские хоры народной песни. А она не народная, она жестокий романс. И вот эта линия жестокого романса здесь чувствуется, несмотря на то, что исходный жанр, безусловно, баллада.

То есть это какое-то невероятное пересечение смыслов и музыки, и, когда с детьми ты приходишь к какому-то финалу и спрашиваешь: про что стихи? (вот все учителя это знают: про что стихи?) — знаете, какой часто ответ? «Про то, что поэзия берется из ничего». Что это стихи про то, как пишутся стихи. Про то, откуда они берутся. Они берутся из этого совершенно разобранного, пошлого мира, в котором, кажется, уже ничего не осталось, и красота там жить не может, а тем не менее она там есть, и совершенно не важно, что там в мире, потому что все то, что я могу, это «ключ, порученный мне». Я могу сделать из всего этого стихи и красоту. Это про стихи. Это я вам транслирую сейчас самый частый ответ гимназистов, и я думаю, что они имеют на него такое же право, как и все остальные читатели.

Роман Лейбов: То есть они не поддерживают зловещую балладную интонацию, с которой Вера вторую часть прочитала?

Елена Грачева: Нет. Действительно, первое впечатление, когда ты читаешь «Незнакомку», после того как ты прошел через этот первый том и через 1905 год очень страшный, она воспринимается как потрясающая красота, фантастическая. Она звучит так. И этот открытый финал, он действительно оказывается про то, что «ничего со мной не сделается». Вокруг может происходить все что угодно, а «ключ поручен мне», и я сделаю из этого стихи. Поэзия неубиваема. Вот, например, такой очень распространенный итог обсуждения этого стихотворения в классе.

Роман Лейбов: У нас есть очень дельные замечания. Одно касается недостоверности клинической картины белой горячки (я не берусь по этому поводу ничего сказать), другое касается картины мира и соотношения реалистического, что бы это ни значило, и романтического. И есть вопрос: почему «женщины визжат», а «дети плачут»?

Вера Павлова: Про белую горячку — это я пустила это слово, поэтому должна оправдываться я. Я никогда не испытывала этого состояния, но я спросила знающих людей. Они говорят, что да, все-таки в этот момент ты немножко отделяешься от себя и видишь себя со стороны. То есть в принципе ты можешь фиксировать этапы происходящего. Точно не знаю. За что купила, за то и продаю.

Олег Лекманов: Про женщин и детей кто-нибудь хочет ответить?

Елена Грачева: Просто дисгармоничные звуки, мне кажется. Это должен быть такой скрежещущий мир. Он должен скрежетать, издавать неприятные звуки.

Геннадий Обатнин: Я соглашусь. Среди всех пар, всех чувств (там ведь и запахи тоже дублируются: «тлетворные» и «духи и туманы») единственные не находят соответствия в этой мистической второй части звуки. Потому что, действительно, в первой части — скрежещущий визг (предположим, качнулась лодка или кавалер поддержал даму не в том месте, и она взвизгнула, и это тоже тогда как-то иллюстрирует тему любви в том мире и в этом мире), но и детский плач — это неприятные звуки, а положительной части — нет. Собственно, из этого, как мне кажется, если опускать все последующие стихотворения, в конце концов родилась символика «Арф и скрипок». То есть визжащие цыганские скрипки, низменные звуки, и арфы, которые... он потом нашел этот символ положительного звука. А что касается Луны и Солнца, почти всегда у Блока «диск» — это Солнце, кроме одного юношеского стихотворения. Я специально проверял. И в языке это так: действительно, есть диск Луны и диск Солнца, или солнечный диск и лунный диск, и то, и то есть, но банальный поиск по «Корпусу русского языка» показывает, что солнечных дисков в полтора-два раза больше, чем лунных.

Роман Лейбов: Между прочим, по поводу музыки, отсутствия звука. Они действительно симметричны, первая и вторая части. Вера прекрасно прошла по тому пути, по которому Боулт когда-то в 1970-е годы прошел, и указала на точную, зеркальную симметрию отдельных строф. Но там действительно есть этот хаотический, дезорганизующий звук, а во второй части ему соответствует собственно музыка стиха.

Лев Иванов: Мне очень приятно, что меня позвали поучаствовать в этой дискуссии. Мне бы хотелось, наверное, рассказать про мое личное отношение к этому стихотворению и вообще к Блоку. Во-первых, «Незнакомка» была для меня таким стихотворением, которое срывало лоск и отвратительный глянец со стихов и с литературы в общем. Потому что что мы видим в этом стихотворении: поэт, великий классик, бессмертный писатель, мастер слова пьет с проституткой. Матерь божья! Что это такое?! До этого у нас стихи были только про природу и любовь к родине. Все. А тут — поэт, и с женщиной... В общем, это как-то очень расширяет мир и показывает, что поэты в первую очередь тоже люди. Потом уже ты узнаешь, что творилось в жизни Блока, что вообще творилось в Серебряном веке... Какое-то такое оживление, которое мне лично было в свое время приятно.

И второе соображение — про Блока. Я, по-моему, рано познакомился с Блоком, и он меня почему-то очень сильно зацепил, и я не мог его отпустить. Я сразу понял, что это один из моих любимых поэтов. Я очень долго пытался ответить на вопрос почему. И мне кажется, что ключ заключается в том, что Блок фантастически, как ни один другой автор, фиксирует время. Он передает застывший дух эпохи. Мне кажется, что стихи Блока — это мое личное ощущение — написаны все как будто по какому-то наитию, как-то продиктованы свыше, и мне кажется, что самые сильные стихи Блока — именно интуитивные. Я очень хорошо помню, как я дочитал «Двенадцать» Блока, и первая и единственная мысль, которая у меня была, — это не мог написать человек. Мне казалось, что это было записано какое-то время, и сама эпоха диктовала эти строчки. И мне кажется, что в том числе и «Незнакомка» — то стихотворение, которое написано по этому благодатному наитию, оно мне кажется абсолютно иррациональным, вопреки всем очень точно и четко складывающимся параллелям, о которых нам рассказывала Вера Анатольевна. Не знаю, я так его чувствую, я его так воспринимаю, и мне кажется, что именно это наитие тут важно.

Еще мне все же кажется, что тут принципиально непонятно, диск это Солнца или Луны. Мне кажется, это не так сильно важно. Потому что если бы Блок хотел, чтобы это было именно Солнце, он бы написал: «Солнце». Если бы он хотел, чтобы это была именно Луна, он бы написал: «Луна». Ритм бы подстроил, я в этом абсолютно уверен. Но если прямо выбирать, то мне кажется, что это все же ближе к Луне по двум причинам: да, крендель булочной золотится, но мне кажется, что это стихотворение очень протяженно во времени и этот диск появляется в более позднем месте, когда уже, может быть, солнце спало. И два лично моих замечания. «Кривится» скорее именно серп луны, и такая ассоциация, которая у меня сейчас возникла: «бессмысленно кривится диск» — это как «как эта глупая луна на этом глупом небосклоне». Может быть, я ошибаюсь, но такое мое ощущение.

Елизавета Тимофеева: Я хочу добить чашу весов с Луной, и у меня тоже есть идея. Мне кажется, что «бессмысленно кривится диск» — это именно луна, и здесь Блок берет такой крайне романтический образ — луну — и этот образ максимально снижает. Если раньше была Луна во вкусе Жуковского, которая освещала таинственные события в балладах, даже сама была каким-то участником действия, то здесь диск «бессмысленно кривится», и еще его «ко всему приучили», то есть он какую-то пассивную роль здесь выполняет. Но это просто одно из соображений.

И я бы хотела еще две идеи свои высказать. Во-первых, возвращаясь к вопросам, которые постоянно возникают у читающих это стихотворение, я вспомнила, как на семинаре у Аполлона Борисовича Давидсона лет десять назад кто-то из моих коллег спросил: а почему Незнакомка одета в черное? И это тоже довольно частый вопрос. При этом, что интересно, самого этого слова в тексте нет. Есть траурные перья, есть темная вуаль, но, что она одета именно в черное, нигде не сказано. Почему-то это всеми так и считывается. И мне кажется, возвращаясь к тому, что упомянул в самом начале Роман Давидович, здесь очень важно присутствие Бодлера и его текста «Прохожей», который в символизме наиболее полно отразил со всех сторон Брюсов, пощипал этот текст: тут отщипнул, тут отщипнул. Наиболее ярко — в стихотворениях «Прохожей» 1900 года и во «Встрече» 1904 года, там даже перекочевал между ними эпиграф, последние две строки бодлеровского текста. Ну и еще стихотворения 1896 года «Мгновение», и «В трауре», и «На улице» 1904 года, и до 1900 года Брюсов еще этот бодлеровский текст сам перевел. Но у раннего Брюсова вся эта двусмысленность, тонкая бодлеровская игра сведена к очень навязчивому и тяжеловесному эротизму. А у Блока, опять же, больше амбивалентности и фактически та же композиция, что и у Бодлера, — среди шумного, неприятного, дисгармоничного города герой встречает женщину в черном, в трауре (у Бодлера именно слово «траур» используется), и как у Бодлера этот взгляд на прохожую заставил героя возродиться (если дословно переводить), так и у Блока появление Незнакомки как-то героя отвлекло от созерцания своего отражения в бокале вина, и он начал вспоминать про сокровища, про тайны и так далее.

Ну и последнее, что мне хотелось сказать, к вопросу о цитатах, оставшихся в общей памяти после «Незнакомки». Цитата, которую я чаще всего встречаю, это «дыша духами и туманами» в разных вариациях. И ее используют чаще всего применительно к таким воздушным, утонченным, изысканным дамам и поразительным образом все забывают, что одна из возможных трактовок героини стихотворения — это женщина, которая пришла вечером в ресторан одна, на работу, по сути, и ничего возвышенного в таком случае в ней нет. Но это все сейчас как-то благополучно в широком сознании опускают и забывают.

Роман Лейбов: Ну почему, Лев помнил.

Лев Иванов: Я могу сказать, что обычно в разговоре моем и моих друзей «дыша духами и туманами» говорят по отношению к тем, кто очень сильно надушился чем-то.

Роман Лейбов: Иронически, да. Чаще всего иронически.

Елена Грачева: Ну это оксюморон такой тут. Потому что туманы из «Стихов о Прекрасной Даме» взяты, а духи — это реальность, и пошлая реальность. Это тот же самый оксюморон, на котором все стихотворение построено.

Роман Лейбов: Это не только пошлая реальность, но и отсылка к тому, о чем как-то между прочим Артем Шеля написал, к толкам вокруг цианида в шлейфе кометы Холмса, которая, собственно, стала главным героем «Незнакомки»-драмы. И там они все время толкуют про миндаль, и здесь, конечно, эти духи неслучайно появляются.

Вера Павлова: Я тоже вижу ее в черном, хотя не назван цвет одежды, и я сейчас поймала себя на том, почему это так: потому что у нее есть «родной брат» — «Черный человек» Есенина.

Роман Лейбов: Ну и потому что у нее есть «родная сестра» — известная картина И. Крамского «Неизвестная».

Лев Иванов: Это скорее тетка, мне кажется.

Роман Лейбов: Ну да. Сойдемся на старшей кузине.

Геннадий Обатнин: Сам Блок указал на черное, что вы говорите. В цикле «Город» — сначала там идет «твое лицо бледней, чем было», это где та же самая незнакомка в черном; потом «Незнакомка», а потом «Незнакомка»-вариант. Там нет сомнений.

Олег Лекманов: Друзья, нам надо каким-то образом подвести итоги этого семинара. Роман Григорьевич в какой-то момент задал вопрос про Луну и Солнце, а я хочу обратить внимание, что, кажется, единственный, кто ни слова про это не сказал, был Роман Давидович: за Солнце он или за Луну. Я думаю, что мы по-блоковски оставим это загадкой. И на этой, уж не знаю, оптимистической или неоптимистической ноте мы и закончим.