Все знают, что новая русская словесность начинается с Пушкина, но ведь в определенном смысле можно сказать, что у ее истоков стоял и Державин?

У русской поэзии несколько дней рождения. Можно начинать с Тредиаковского, превратившего французскую оду Никола Буало «На взятие Намюра» (1693) в «Оду торжественную о сдаче города Гданска» (1734) — так в русской поэзии появилась первая пиндарическая ода; можно подождать пять лет и начинать с четырехстопных ямбов «Хотинской оды», присланной Ломоносовым из Фрайбурга. Ср. хрестоматийные строки Ходасевича:

Из памяти изгрызли годы,

За что и кто в Хотине пал,

Но первый звук Хотинской оды

Нам первым криком жизни стал.

Можно предложить и другие точки отсчета. При этом мы все равно думаем — или, по крайней мере, чувствуем, — что на самом деле все начинается с Пушкина. С Пушкина начинаются все или почти все обзорные курсы по истории русской литературы и поэзии в западных университетах, где я преподаю последние пятнадцать лет. Но мне кажется, что сделать ровно один шаг назад принципиально важно.

Почему мы можем говорить о том, что новая русская поэзия начинается с Державина? Его появление в русской литературе вписывает ее в европейский контекст, служит яркой иллюстрацией смены культурных парадигм на рубеже XVIII–XIX веков, постепенного ухода от риторической культуры, культуры «готового» («prêt-à-porter») слова к культуре слова оригинального, доселе не слыханного. Конечно, поэты и писатели предыдущих эпох тоже описывали собственные чувства и впечатления, но они пропускали их через призму постоянных эпитетов, формул и общих мест (топосов). На рубеже веков ситуация меняется: если обратиться к оптическим метафорам, культура отражения постепенно сменяется культурой проецирования нового образа (ср. название знаменитой книги американского исследователя Мейера Абрамса о повороте европейской культуры к романтизму: «The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition» (1953)). Наиболее ярким представителем этой общеевропейской тенденции в русской культуре стал Державин. И именно в этом смысле, как мне кажется, с него начинается новая русская поэзия.

Илья Репин, «Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе», 1911 год

Фото: public domain

Как вышло, что именно Державин занял это место?

История литературы нередко предстает цепью случайностей. Можно назвать совпадением и то, что в России в точке поворота от классицизма к романтизму оказался именно Державин — «человек рисующий» («в предметах, касающихся воображения» Державин отличался еще во время обучения в казанской гимназии; очень помогли ему и рисунки, карты и экспедиционные планы, сделанные во время военной службы, – именно они, по сути, дали первый толчок всей его дальнейшей карьере). Державину были важны и интересны разные формы сосуществования слова и образа. Несколько лет назад я была на встрече с Орханом Памуком в Колумбийском университете. Нобелевский лауреат говорил, среди прочего, о том, что любой поэт и писатель тяготеет или к слову, или к образу, движется в одном или в другом направлении: Державин, несомненно, шел от образов, видений, фантазий — к словам. И вот эти личные державинские свойства совпали с европейским поворотом к зрительности как таковой (так, например, в истории французского театра рубеж XVIII–XIX веков отмечен сменой хронологического членения пространственным: единицей театрального действия все чаще становится не акт, но картина). Эстетические установки и пристрастия Державина 1780-х в значительной степени определялись его принадлежностью к кружку, позже названному «державинско-львовским» — своеобразному творческому объединению поэтов, композиторов, художников и архитекторов. Душа этой компании — полигистор [многознающий человек — прим.ред.] Николай Александрович Львов, известный прежде всего как архитектор, — был одним из главных людей в жизни Державина: другом, впоследствии свояком (они были женаты на сестрах, Марии Алексеевне и Дарье Алексеевне Дьяковых) и в каком-то смысле его личным просветителем. Естественное, гармоничное, основанное на обычной человеческой дружбе сосуществование разных средств и систем выражения внутри одного смыслового пространства, как мне кажется, сыграло важную роль не только в жизни самого Державина и других участников кружка, но и в истории русской культуры рубежа веков.

К 1790-м годам относится проект иллюстрированного издания державинских сочинений — в нем участники кружка стремились создать некое надсемиотическое единство слова и образа. Я очень люблю выражение «домолвить карандашом», принадлежащее то ли Львову, то ли Оленину — автору заметки «Значение чертежей», которую планировалось предпослать изданию. Речь в заметке шла о том, что истинная иллюстрация должна бежать тавтологии; ее цель не повторить текст, но «домолвить карандашом то, что стихотворец не мог или не хотел сказать». Для самого Державина 1780–1790-х годов идея смысла, рождающегося из соединения вербального и визуального, очень важна. Я думаю, что эта идея, среди прочего, определила и живой интерес к его наследию в 1920-е годы (а замечательную формулировку «домолвить карандашом» неслучайно потом цитировал Тынянов в статье «Иллюстрации», написанной тогда же). Масштабный и амбициозный проект не был осуществлен по финансово-бытовым причинам. До некоторой степени его реализовал три четверти века спустя Яков Иванович Грот — единственный в своем роде издатель, с которым Державину повезло так, как, пожалуй, не везло ни одному русскому поэту.

Может быть, это слишком сильная метафора и вообще смелое утверждение, но мне кажется, что в Державине всю жизнь боролись «архаист» и «новатор», «славянофил» и «западник». Отчасти это определялось тем, с кем он дружил и кому доверял в разные периоды жизни. Когда мы говорим о позднем Державине, о его сближении с «Беседой любителей русского слова» и лично адмиралом Шишковым, то прежде всего вспоминаем о консервативности его политических идей и воззрений (и это, несомненно, так). Но меня всегда интересовало, как сквозь этот консерватизм и архаизирующую, нарочитую «русскость» проглядывает то, кем он был и с кем дружил в 1780–1790-е годы, как влияют на его поэтику воспоминания о том времени, когда слово объяснялось и дополнялось не другими словами, не пространными толкованиями, но изображениями и звуками.

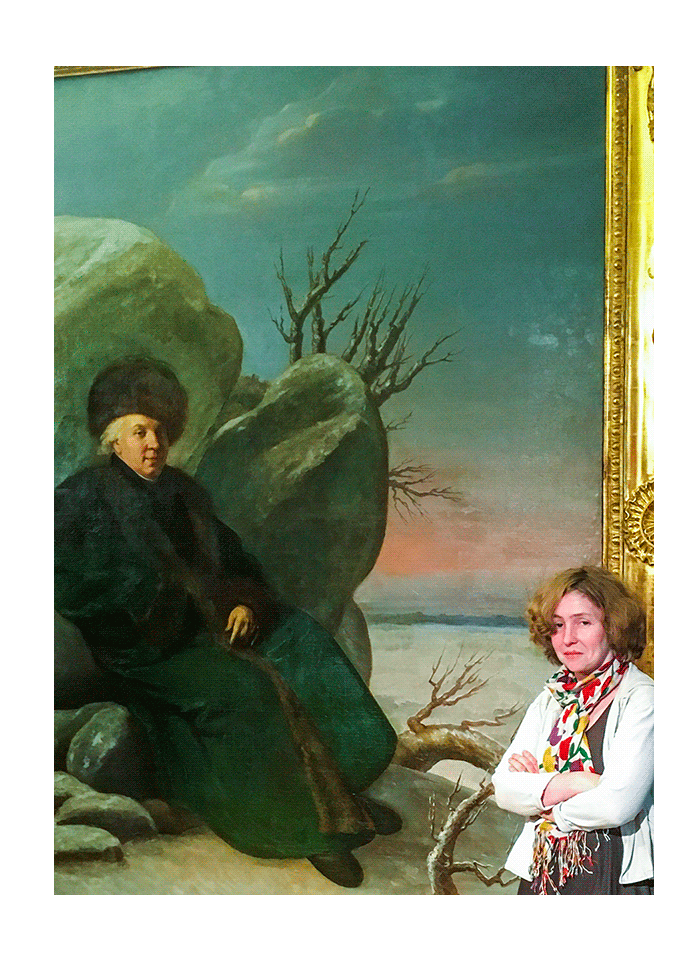

Татьяна Смолярова рядом с портретом Державина авторства Сальваторе Тончи

Фото: предоставлено Татьяной Смоляровой

Одно из важнейших достижений Державина — оживление слов, в том числе возвращение постоянным эпитетам реального, ощутимого, не-символического смысла. Наверное, можно говорить даже о постепенном (очень, кстати, небыстром) возвращении миру его осязаемости. Как будто в музее открыли шкафы и разрешили наконец потрогать все руками, повертеть, рассмотреть с непривычной стороны. Любопытно, как этот основной вектор, основной нерв державинской поэзии дан внутри одного текста, позднего державинского шедевра «Евгению. Жизнь Званская» (1807). В этом огромном — 63 строфы, 252 строки! — стихотворении-раздумье Державин не только в мельчайших подробностях описывает свой день в усадьбе, но и обращается к собственному жизненному и поэтическому опыту, как бы проходит по основным его вехам, движется от начала к концу. И если в одной из первых (утренних) строф он пишет «Зрю на багрянец зарь…», — и перед нашим мысленным взором встают все багряные зори русской поэзии XVIII века, все «с перстами пурпурными Эос» гомеровского эпоса, — то когда ближе к вечеру (в 40-й строфе) мы встречаем строку «Глядим, как на воду ложится красный день», то понимаем, что здесь «красный день» уже не устойчивое словосочетание, а описание отблеска, брошенного на воду заходящим солнцем.

Державин ведь еще и первым ввел в высокую поэзию быт: «А я проспавши до полудни / Курю табак и кофе пью» в оде «Фелица» и так далее.

Да, конечно, в державинской поэзии происходит не только раскрытие постоянных эпитетов, но и поворот к новым сферам жизни. Нужно помнить о том, что поэзия Державина вырастала из максимально устойчивого и традиционного, восходящего к античности жанра оды. Хотя на странице «Википедии», посвященной творчеству Державина, оно названо «высшей точкой русского классицизма», это, конечно, довольно далеко от истины. Если мы еще можем спорить о том, к какой литературной традиции, барокко или классицизму, следует относить Ломоносова, то Державин постепенно оказывается вне этой оппозиции. Сложная система классицистических соответствий и предписаний (тема-жанр-лексика-размер и т. д.) не столько разрушается, сколько бесконечно ветвится и усложняется в его поэзии за счет сфер, раньше ей не доступных, — и выходит из берегов. (Впрочем, в этом смысле, может, и есть основание говорить о Державине как о «высшей точке русского классицизма» — после него от классицизма как системы прескриптов уже точно ничего не остается).

Это тоже происходит далеко не сразу, поэтому так же, как мы можем говорить о нескольких днях рождения русской поэзии, мы можем указать и несколько «начал» творчества Державина: 1773 год, к которому относятся первые его заметные поэтические произведения («Оды сочиненные и переведенные при горе Читалагае»); потом поворотный 1779-й, о котором сам поэт писал, что «хотел, но не мог» подражать Пиндару и Ломоносову («хотел парить, но не мог <…>, а для того избрал он совершенно особый путь»; наверное, это самые известные слова, сказанные им о самом себе — в третьем лице, как ему было свойственно); и, наконец, 1782-й — год написания «Фелицы», изменивший социальный статус Державина и сделавший его по-настоящему знаменитым. Вообще надо сказать, что поэт одновременно помогает и в чем-то мешает своим исследователям большим количеством текстов, созданных в последние десять лет жизни, между 1805-м и 1815 годом, в которых он комментирует, объясняет, мотивирует как собственные сочинения, так и собственную биографию (наверное, больше все-таки помогает: то, какой образ он стремится создать «для памяти» потомков, само по себе чрезвычайно любопытно).

Это тоже происходит далеко не сразу, поэтому так же, как мы можем говорить о нескольких днях рождения русской поэзии, мы можем указать и несколько «начал» творчества Державина: 1773 год, к которому относятся первые его заметные поэтические произведения («Оды сочиненные и переведенные при горе Читалагае»); потом поворотный 1779-й, о котором сам поэт писал, что «хотел, но не мог» подражать Пиндару и Ломоносову («хотел парить, но не мог <…>, а для того избрал он совершенно особый путь»; наверное, это самые известные слова, сказанные им о самом себе — в третьем лице, как ему было свойственно); и, наконец, 1782-й — год написания «Фелицы», изменивший социальный статус Державина и сделавший его по-настоящему знаменитым. Вообще надо сказать, что поэт одновременно помогает и в чем-то мешает своим исследователям большим количеством текстов, созданных в последние десять лет жизни, между 1805-м и 1815 годом, в которых он комментирует, объясняет, мотивирует как собственные сочинения, так и собственную биографию (наверное, больше все-таки помогает: то, какой образ он стремится создать «для памяти» потомков, само по себе чрезвычайно любопытно).

В цитате о «совершенно особом пути», избранном им в 1779 году, Державин говорит о роли своих друзей — Львова, Капниста и Хемницера — в изменении его эстетических ориентиров (лишний раз, кстати, подтверждая гипотезу о прямой зависимости его литературных установок от того, с кем он общался в тот или иной момент времени, — по-человечески это кажется совершенно естественным, но так бывает отнюдь не со всеми поэтами!). Внутри одической традиции Державин поворачивает от пиндарической (торжественной) оды к оде горацианской (философской), от восторга-парения — к размышлению. Но появляется и совершенно новая, не вписывающаяся ни в какую традицию интонация — веселая болтовня о серьезном. К 1779 году относится ключевой (и замечательный) текст — ода «На рождение в севере порфирородного отрока», посвященная, как следует из заглавия, рождению (двумя годами ранее, в 1777 году) будущего императора Александра I:

Убегали звери в норы,

Рыбы крылись в глубинах,

Петь не смели птичек хоры,

Пчелы прятались в дуплах;

Засыпали нимфы с скуки

Средь пещер и камышей,

Согревать сатиры руки

Собирались вкруг огней.

В это время, столь холодно,

Как Борей был разъярен,

Отроча порфирородно

В царстве Северном рожден.

Родился — и в ту минуту

Перестал реветь Борей;

Он дохнул — и зиму люту

Удалил Зефир с полей...

Здесь впервые появляется бурлескное сочетание высокой одической темы с приземленным языком, здесь рождается тот гибридный жанр, который впоследствии будет назван «забавной одой». И, конечно, «забавное» — в его XVIII-вечном понимании — очень важная категория державинской эстетики.

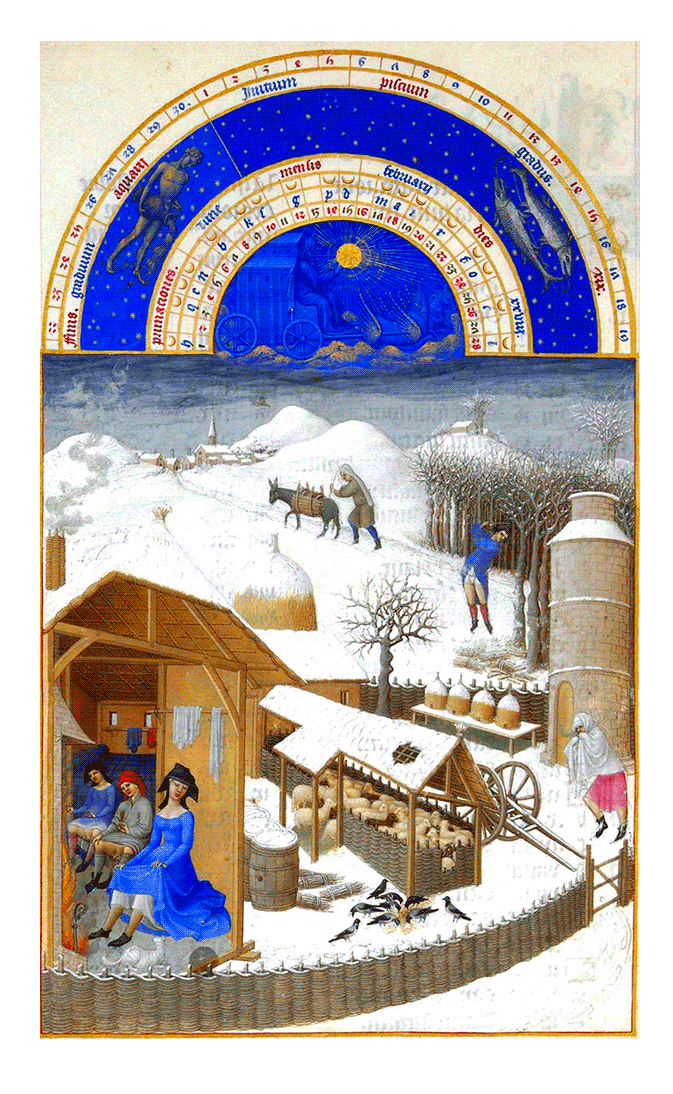

Лев Васильевич Пумпянский, замечательный русский филолог, автор важнейшего труда «Из истории русского классицизма», считал «переселение богов в Россию», создание «русской античности», главным делом Державина в русской поэзии. Зима традиционно описывалась как сезон мира наоборот (le monde renversé, topsy-turvy world): вино рубят топором на куски, вместо того чтобы наливать (это еще у Овидия), люди ходят пешком по рекам… Зима — время холода и неуюта, от которого лучше всего укрыться в тепле (ср. изображения зимних месяцев в средневековых часословах: виньетки с изображением людей, греющих руки и ноги у огня, как бы «врезанных» в белизну январского или февральского пейзажа). Поэтому ода до поры до времени знала только вечную весну, вечное лето, ну в самом крайнем случае — осень, время сбора плодов. Но зиму никак нельзя было допустить в одическое пространство оды: ею невозможно восторгаться, ее трудно воспеть. Зима приходит в оду с этими замерзшими сатирами и задремавшими «с скуки» нимфами — и это тема европейского бурлеска. В XVII веке во Франции было создано несколько произведений, которые так и назывались: l’hiver burlesque, бурлескные зимы. Зима, сезон «мира наоборот», встречается с бурлеском — жанром «мира наоборот». Державин это почувствовал, развил и превратил в одну из важнейших тем русской поэзии. (У него, впрочем, есть и грустные стихи о зиме — собственно, стихотворение «Зима» 1804 года, где аллегорический образ Зимы совмещается вдруг с образом Музы: «Что ты, Муза, так печальна, / Пригорюнившись сидишь? / Сквозь окошечка хрустальна, / Склоча волосы, глядишь?..»)

«Великолепный часослов герцога Беррийского». Февраль. Братья Лимбурги

Фото: 5arts.info

Следующий шаг, после которого Державина уже можно назвать центральной фигурой русского поэтического Олимпа, — 1782 год, год написания «Фелицы». Как известно, даже просвещенные друзья поэта не советовали ему показывать этот текст императрице: реакция была непредсказуема. «Фелицу» опубликовала (без ведома автора) в своем новом журнале «Собеседник любителей российского слова» и преподнесла императрице княгиня Дашкова. Та, прочитав, прослезилась и спросила: «Кто меня так тонко знает?» — после чего одарила Державина золотой, осыпанной бриллиантами, табакеркой и пятьюстами червонцами. У Ю. К. Щеглова, одного из самых проницательных читателей русской поэзии (в том числе XVIII века), есть замечательно тонкий и точный анализ «Фелицы». Замечателен этот анализ и парадоксальными (и в то же время безупречными) сопоставлениями с текстами XX века: так, например, «игровую риторику» державинской похвалы (кардинально отличающуюся от риторики его предшественников), его виртуальный диалог с императрицей, Щеглов сравнивает с известной сценой из «Голого короля» Евгения Шварца, когда первый министр говорит королю:

«Первый министр. Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Я ведь стоял тут все время, видел, как вы, откровенно говоря, просыпаетесь, слышал, как вы, грубо говоря, смеетесь, и так далее. Позвольте вам сказать прямо, ваше величество…

Король. Говори. Ты знаешь, что я на тебя никогда не сержусь.

Первый министр. Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!»

Дело не только в исследовательском даре Щеглова, позволившем ему услышать в державинских строках переклички с текстом другого века (и, что не менее важно, другого жанра) столь же безошибочно, как и в случае с бесчисленными латинскими и новоевропейскими подтекстами сатир Кантемира, но и в самом тексте Державина, открытом совершенно другим эпохам. Здесь мы тоже имеем дело со счастливым совпадением «диахронической свободы» исследователя и изучаемого им поэта. Да, в этой оде появляется бытовой пласт, упомянутое вами питье кофе, а также шампанского (которым поэт запивает вафли!), курение табака и другие формы просвещенного досуга. Гениальная державинская дерзость в том, что он противопоставляет, а на самом деле сближает, приводит к «общему знаменателю» себя и императрицу. Эта бытовая (а с ней и «бурлескно-зимняя») линия развивается, хотя и в несколько ином ключе, в другой державинской оде, «Осень во время осады Очакова», написанной в 1788 году:

Дымятся серым дымом домы,

Поспешно едет путник в путь,

Небесный Марс оставил громы

И лег в туманы отдохнуть.

Каждый раз, когда я вижу зимой, как из труб идет дым, я вспоминаю эти державинские строки.