«Деревянные глазищи, почему вы на меня смотрите?»

Интервью с итальянским историком Карло Гинзбургом

Вы помните свои первые детские книги?

Я впервые узнал, что такое книга, в Пиццоли, деревеньке в Абруццо, куда сослали моего отца Леоне Гинзбурга. Он был евреем из Одессы, рано эмигрировал в Италию, жил в Турине и работал приват-доцентом, специализируясь на русской литературе. Он лишился работы за то, что отказался принести присягу на верность фашизму, потом провел два года в тюрьме, осужденный за участие в антифашистском заговоре, а в июне 1940 года был сослан в Абруццо. Моя мать, Наталия Гинзбург, последовала за ним со мной и моим младшим братом Андреа, а моя сестра Алессандра родилась уже в Аквиле, неподалеку от Пиццоли, в 1943 году. Первыми книгами, которые мне читали родители, были сказки; одну из них я помню очень хорошо. Это была сказка про оборотня, сочиненная Луиджи Капуана. В ней рассказывалось о том, как маленькая принцесса попала в плен в замок человечка ростом с локоток, который оказался оборотнем. Я до сих пор живо помню, что я почувствовал, когда перевернул страницу и увидел его в обличье волка. Я вертел страничку туда-сюда, и он больше пугал меня в облике маленького человечка, чем волка. Человек-волк вернулся ко мне много лет спустя, когда я писал мою первую книгу о бенанданти [последователи древнего итальянского культа, которым Гинзбург посвятил книгу I Benandanti: Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento, 1966] и обнаружил случай ливонского оборотня: этот человек признался, что ночью он превращался в волка, чтобы бороться с ведьмами за урожай. Были в моем детстве и другие страшные сказки. Мама вспоминала, что девушка из деревни, помогавшая ей вести хозяйство, пела нам очень страшную песенку Mugnaia, mugnaia, ti scaldo nella caldaia («Мельничиха, мельничиха, изжарю тебя в жаровне…»). Ребенком я очень любил страшные сказки. А потом я открыл для себя Владимира Проппа: сначала я прочел его книгу «Исторические корни волшебной сказки», которую очень рано перевели на итальянский язык, а позже — «Морфологию волшебной сказки». Меня потряс его подход к анализу сказок, собранных Афанасьевым, и то, как он использовал морфологический подход для реконструкции общих глубинных типов и структур. Я постарался сделать нечто подобное в моих книгах о ночных битвах бенанданти и об истории шабаша [Storia notturna: Una decifrazione del Sabba, 1989]. Сказки так или иначе сопровождали меня всю мою жизнь.

А своим детям вы читали сказки?

Читал, особенно часто «Пиноккио». Стиль Коллоди в «Пиноккио» поразил и в какой-то степени даже повлиял на меня: сухой, лаконичный и очень действенный. Я старался писать так же, как он. Позже я узнал, что Итало Кальвино тоже очень хвалил стиль «Пиноккио».

Вы взяли цитату из «Пиноккио» в качестве названия для одной из ваших книг — она вот-вот выйдет в русском переводе. [Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza, 1998].

Мне очень понравилась фраза «Occhiacci di legno, perchè mi guardate?». Джепетто смотрит на сделанную им только что куклу-буратино, пугается ее огромных деревянных глаз и восклицает: «Деревянные глазищи, почему вы на меня смотрите?». Мне показалось, что этот образ отлично передает идею дистанции и чувства того, кто смотрит и на кого смотрят.

Ваши тексты очень легко узнать по особому стилю: даже самые маленькие статьи несомненно «гинзбурговские». Как вы думаете, важен ли узнаваемый стиль для ученых-гуманитариев — историков, филологов, искусствоведов?

Я до сих пор помню, как сочинял начало моей первой книги про бенанданти. Ретроспективно я понимаю, что в ней нет ничего особенного, но тогда мне казалось, что я открываю для себя неведомый континент. [Первая книга Гинзбурга начинается так: «21 марта 1575 года в монастыре Святого Франциса в Чивидале дель Фриули перед главным викарием монсиньором Якопо Мараццо и фра’ Джулио д’Ассизи, монахом из братства миноритов и главным инквизитором епархий Аквилеи и Конкордии, предстал как свидетель дон Бартоломео Сгабарицца, приходской священник из близлежащей деревеньки Браццано. Он рассказывал им о странной истории, приключившейся с ним неделей ранее…»]. Впоследствии я вернулся к проблеме стиля в контексте риторики. Начиная с конца 1970-х годов постмодернисты стали доказывать, что между историческим нарративом и художественной литературой нет никакой разницы, поскольку и у первого, и у второй есть риторическое измерение. Но я обнаружил, что существует две риторических традиции — первая восходит к «Риторике» Аристотеля, ее унаследовал Квинтилиан и развил Лоренцо Валла. Вторая — блистательная и опасная ницшеанская и постницшеанская версия риторики, враждебная принципу доказательности (и Аристотелю). Я писал об этих традициях в книге History, Rhetoric, and Proof [The Menahem Stern Jerusalem Lectures, 1999 («История, риторика и доказательства»)]. Забота о доказательствах — основополагающий принцип аристотелианской риторической традиции, а также, как я доказываю в этой книге, важнейшая часть ремесла историка.

Хорошо, а романы — сыграли ли они какую-то роль в вашей жизни?

Огромную. Я в первый раз прочел «Войну и мир», когда мне было лет десять. Конечно, я мало что тогда понял в этом романе, но мне кажется, что такое чтение, когда ты не вполне понимаешь, что ты читаешь или что тебе читают, может быть очень важным. Понимание придет позже, порой намного позже, после того как ты много лет проживешь с неотвеченными вопросами. Со мной так не раз случалось. Я перечитывал «Войну и мир» раз пять, но и сегодня могу открыть ее и начать читать с любой страницы. Мне кажется, этот роман отчасти определил то, каким человеком я стал. Мой отец редактировал итальянский перевод «Войны и мира» в ссылке в Пиццоли и написал к нему предисловие. Он не мог поставить под ним свою еврейскую фамилию, поэтому вместо подписи под ним стояли звездочки. Когда я писал о моем мельнике [Меноккио, герой книги «Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке»; впервые вышла в 1976-м; русский перевод опубликован в 2000-м], я часто вспоминал мысль Толстого о том, что правильное описание войны должно включать переживания последнего из солдат. А великий рассказ «Холстомер» — про лошадь, которая смотрит на людей? Этот прием остранения, который восходит к Марку Аврелию, а потом им воспользовался Монтень, когда писал о бразильских каннибалах и сравнивал их со своими французскими современниками, которые в своей набожности бывали много более кровожадными, чем индейцы. А потом этим же приемом воспользовался Пруст.

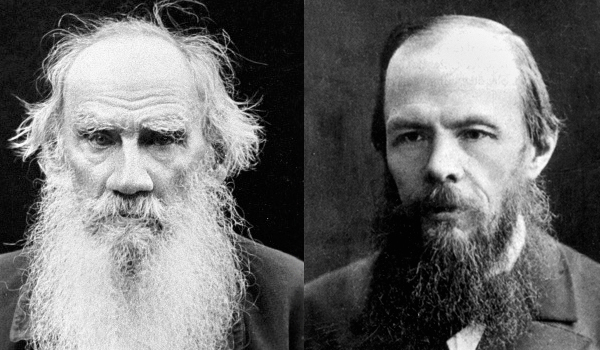

А Достоевский? Знаете, в России иногда людей определяют как «человек Толстого» или «человек Достоевского».

Знаю. Я всегда помнил слова Толстого о романах Достоевского — о том, что в жизни «всё проще, понятнее». Но я любил их обоих, хотя и по-разному. Сегодня, прочитав Бахтина, я бы сказал, что любил их диалогически. «Идиот» Достоевского для меня особенно важен. Я читал романы Достоевского со смешанным чувством — они меня притягивали и отталкивали одновременно. Это было такое ощущение встречи с Другим.

Другим — с большой буквы?

Да, с большой. Мысль о том, что к иррациональным феноменам можно подходить с рациональной (но не рационалистической) точки зрения, возникшая у меня в юности, родилась из сравнения Толстого и Достоевского. Потом я прочел Чехова. А потом открыл для себя французов — Флобера и Пруста. Моя мать, Наталия Гинзбург, которая была известной итальянской писательницей, перевела первый том «В поисках утраченного времени», когда ей было двадцать. Мой отец был соучредителем издательства «Эйнауди» и убедил Джулио Эйнауди, что надо непременно издать итальянский перевод Пруста. Они заказали этот перевод моей матери. Так что Пруста я прочел благодаря ей. Более того, французский я учил, читая Пруста и Бодлера. Отчасти поэтому я гораздо сентиментальнее отношусь к французскому языку, чем к английскому.

Вы часто используете сцены или образы из художественной литературы в качестве источников или инструментов исследования. Мне вспоминается ваша статья «Размышления о пробеле» [Reflections on a Blank, вошла в History, Rhetoric and Proof], посвященная знаменитому фрагменту из «Воспитания чувств» Флобера.

О да! Этот пробел… Пруст считал, что это лучшее, что есть во всем Флобере. Похвала отчасти двусмысленная, но все же похвала. Когда в 1851 году Фредерик Моро видит, как полицейский закалывает революционера, и понимает, что этот полицейский — его бывший приятель Сенекаль, некогда и сам революционер, очутившийся за решеткой в канун революции 1848 года. Он потрясен. Пробел. А потом: «Он путешествовал. Он узнал тоску пароходов, холод пробуждения после ночи в палатке, он забывался, глядя на пейзажи и руины… Он вернулся». Этот гениальный эффект монтажа. Я часто размышляю над когнитивным потенциалом романов. Иногда повествовательный прием может подсказать исследовательский подход.

Как тут не вспомнить Конана Дойля и вашу знаменитую статью «Морелли, Фрейд и Шерлок Холмс», где вы исследуете роль улик в психоанализе, истории искусства и детективе [статья вошла в сборник: «Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история»; впервые — в 1996-м; русский перевод: 2004 год]. Вы увлекались детективами?

Не особенно. Конана Дойля я, конечно, читал, а остальных не очень.

А научную фантастику читали?

Очень мало.

А поэзию вы любите?

Да. Я уже упомянул Бодлера, но есть еще одна книга, о которой я не говорил, а она была и остается для меня очень важной. Это «Божественная комедия» Данте. Я впервые прочитал ее от начала до конца, когда мне было восемнадцать; я написал о ней несколько статей; у меня была одна идея посвященного ей исследования… Посмотрим. Если возвращаться к книгам, повлиявшим на меня в детстве, то надо вспомнить Сергея Эйзенштейна. Я прочел его «Форму фильма» лет в десять [точнее — в одиннадцать. Это был первый перевод работ Эйзенштейна на итальянский язык, вышедший в издательстве Einaudi: Sergej M. Ejzenstejn. Tecnica del cinema. Torino, 1950]. Опять-таки я мало что понял, но впечатление она на меня произвела. Я перечитываю ее время от времени. И я до сих пор помню, как меня поразили его рассуждения о смысле желтого цвета, хотя тогда я не понимал скрытого подтекста — про антисемитские коннотации желтого цвета, про желтую еврейскую звезду… А к его идеям монтажа я позже вернулся в своих работах.

Да. Я уже упомянул Бодлера, но есть еще одна книга, о которой я не говорил, а она была и остается для меня очень важной. Это «Божественная комедия» Данте. Я впервые прочитал ее от начала до конца, когда мне было восемнадцать; я написал о ней несколько статей; у меня была одна идея посвященного ей исследования… Посмотрим. Если возвращаться к книгам, повлиявшим на меня в детстве, то надо вспомнить Сергея Эйзенштейна. Я прочел его «Форму фильма» лет в десять [точнее — в одиннадцать. Это был первый перевод работ Эйзенштейна на итальянский язык, вышедший в издательстве Einaudi: Sergej M. Ejzenstejn. Tecnica del cinema. Torino, 1950]. Опять-таки я мало что понял, но впечатление она на меня произвела. Я перечитываю ее время от времени. И я до сих пор помню, как меня поразили его рассуждения о смысле желтого цвета, хотя тогда я не понимал скрытого подтекста — про антисемитские коннотации желтого цвета, про желтую еврейскую звезду… А к его идеям монтажа я позже вернулся в своих работах.

Похоже, в детстве вы постоянно и беспрепятственно хозяйничали на полках родительской библиотеки, с головой погружаясь в любую книгу, которая захватывала ваше воображение. Вы ведь выросли в окружении книг, да?

Старых и новых книг. Новые книги приносила мама. Отца я потерял, когда мне было пять лет. Его убили нацисты в римской тюрьме. Но мама работала в издательстве «Эйнауди» и приносила домой только что вышедшие книги. Я все еще помню, как они пахли — свежей типографской краской. Кстати говоря, я влюбился в Пьеро делла Франческа, увидев черно-белые репродукции его работ в одной из этих книг.

Мне кажется, я очень хорошо понимаю это физическую притягательность книги как предмета. Сегодня это чувство удается испытать все реже — мы все больше читаем электронные книги. Каким вам видится будущее бумажных книг?

Книгу можно воспринимать как материальный объект. Часто подчеркивают, что визуальная структура книги влияет на восприятие текста. Но много лет назад в статье об уликовой парадигме я обратил внимание на одну дистинкцию, глубоко укорененную в европейской культуре, — на разные представления о воспроизводимости книг и изображений. Изображения — к примеру, картины — могут воспроизводиться, но любое воспроизведение Рафаэля, сколь бы совершенной ни была копия, будет по определению отлично от оригинала. В то же время мы предполагаем, что текст может быть воспроизведен в точности — такое предположение, на мой взгляд, основано на идее невидимого текста. Я вел бесконечные споры о существовании этого невидимого текста с моим другом Роже Шартье, который страстно его оспаривает. Идея невидимого текста укрепилась благодаря интернету. Но меж тем как художественные музеи ревниво охраняют свои оригиналы (и это вполне понятно), выросло целое поколение, не понимающее разницы между картиной Рафаэля и ее воспроизведением, которое они видели в интернете. Я надеюсь, что это различие сохранится, как сохранится и книга как материальный объект. Конечно, одно из понятий, которому серьезно угрожают цифровые технологии, — авторские права. Это исторический конструкт, который тоже рано или поздно исчезнет. Возможностей для плагиата, конечно, станет больше. Поживем-увидим…

Как говорил Мандельштам, «Мы еще поглядим-почитаем», да?

Обязательно.