Дар превращать читателя в персонажа

Биография и проза Джозефа Конрада

Он любил Достоевского и не любил Россию, он научил читателей превращаться в персонажей книг, он верил, что личность в одиночку не способна постичь мир: по просьбе «Горького» филолог и прозаик Андрей Аствацатуров рассказывает про Джозефа Конрада и объясняет, как читать его книги.

Их всех европейских стран Британия наиболее щедро одарила мировую культуру мастерами парадокса. Оскар Уайльд сделал парадокс своим творческим инстинктом, Бернард Шоу умело применял парадокс, разоблачая английское общество, Льюис Кэролл создал при помощи парадокса вывернутую наизнанку сказочную вселенную, Ивлин Во поражал читателей блестящими парадоксальными художественными решениями. Но лишь одному художнику той эпохи удалось самому сделаться парадоксом, вопиющей странностью британской литературной традиции — Джозефу Конраду.

История его жизни, история его литературной карьеры — это череда удивительных парадоксов. Поляк по происхождению, выучивший в отрочестве французский, затем — английский, изъяснявшийся на этом третьем для себя языке с сильным акцентом, он очень скоро стал ведущим английским автором, неповторимым стилистом, чьи уроки не прошли бесследно для последующих литературных поколений. Еще один парадокс: Конрад долгое время жил в России и даже был подданным Российской империи, но так и не выучил русский и вообще никакого интереса к России не проявлял — чужой мир, безликий, хаотичный, имперско-агрессивный, клокочущая бездна, куда европейскому джентльмену не следует заглядывать. И вот этот в прошлом уязвленный польский юноша, сын обделенного в правах шляхтича, в зрелом возрасте открывает для себя Достоевского и тотчас же меняет весь строй своего сочинительства. Можно ли любить Достоевского и не любить Россию? Маловероятно. Но Конраду это как-то немыслимым образом удалось. Третий парадокс связан с литературной карьерой. Конрад, за свою жизнь написавший много безусловных шедевров, стал известным и финансово обеспеченным благодаря своему самому слабому сочинению — крайне посредственному роману «Случай». Посредственному, впрочем, для Конрада. Если бы там стояло какое-нибудь другое, малоизвестное имя, автору можно было бы рукоплескать.

Парадоксальны, наконец, и художественные решения Конрада, в том числе его способ воздействия на читателей. Конрад вступает в литературу, когда в Британии переживает свой расцвет неоромантическая тематика. Стивенсон, Хаггард да и многие другие, поменьше разрядом, заполняют книжный рынок и периодику приключенческими романами, где есть удаленные экзотические земли, бесконечные южные моря, обязательные морские путешествия по бесконечным южным морям, сокровища, пираты, туземцы, туземные красавицы и прочее. Но главное — есть герой. Вечный Джим Хокинс. В обыденной жизни — заурядный, разве что имеющий привычку мечтать, но раскрывающийся в полной мере в неожиданных динамичных обстоятельствах. Конрад сохраняет приключенческий антураж, используя его искусно, со знанием дела — уж он-то, будучи профессиональным моряком, в отличие от своих современников, неуемных фантазеров, всего этого вдоволь навидался. Однако он выходит за пределы устоявшихся жанров, постоянно создает парадоксы, превращая обычное приключение, на которое настраивается читатель, в философскую притчу, в политический роман. Или даже в апокалиптическое пророчество — как в повести «Сердце тьмы».

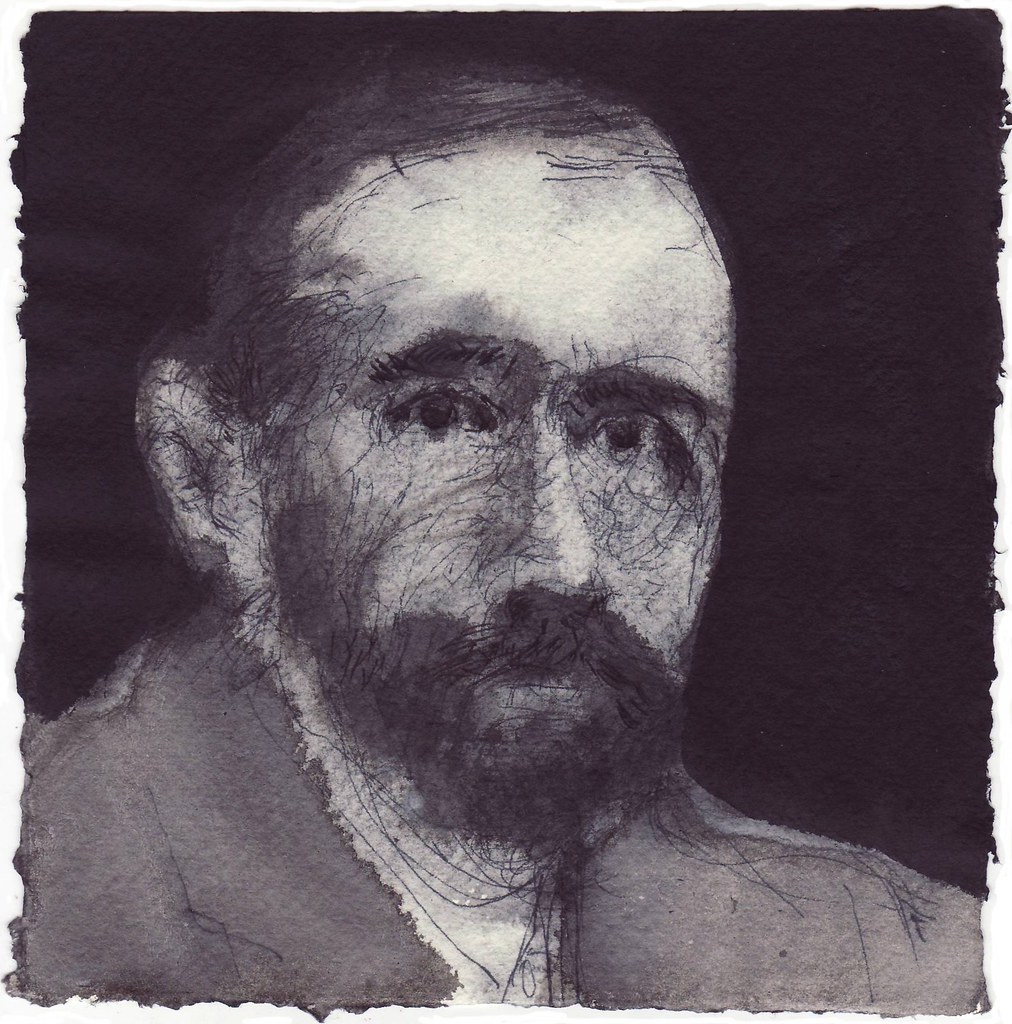

Джозеф Конрад. Ручка, тушь

Фото: Tim Brown

Но главный эффект его текстов (он особенно очевиден в романах «Лорд Джим» и «Ностромо»), главный парадокс прозы Конрада заключается в том, что, используя целую систему приемов, он заставляет нас в полной мере почувствовать реальность вымышленного, поверить в нее и одновременно увидеть пресность, призрачность того, что вымыслом не является, того, что нас каждодневно окружает. Он так же, как и его ученик Уильям Фолкнер, обладает редким даром превращать своего читателя в персонажа, заставлять его думать, осваивать мир и принимать решения наравне с вымышленными героями.

О биографии Конрада нет смысла подробно распространяться — она всем известна. Сын польского дворянина, высланного за революционную деятельность в Вологду, человека талантливого, много переводившего с английского, Конрад (тогда Теодор Коженевский), рано остался сиротой. Воспитывался у дяди, потом у двоюродной тети. В школе особого интереса к учебе не проявлял, за исключением одного предмета — географии, что для будущего моряка неудивительно. Еще его увлекала романтическая поэзия и морские романы; одно из самых сильных литературных впечатлений юного Конрада — «Труженики моря» Виктора Гюго.

В 13 лет он объявил дяде, что хочет непременно стать моряком, чем вызвал общесемейное недоумение. Если бы сказал, что хочет бороться за свободу Польши, никто бы, наверное, и бровью не повел: дед Конрада воевал в составе наполеоновской армии против России, его отец участвовал в антироссийском мятеже. Но идти на флот простым матросом? Польскому юношу благородных кровей? Это было для семьи в высшей степени странно.

В автобиографической книге «Личное дело» Конрад заметил по поводу английского языка, что это не он овладел английским языком, а сам английский им овладел. Видимо, таким же манером его захватил неоромантический дух времени, искавший путешественников, капитанов, открывателей новых земель. И еще — общеевропейское фаустовское чувство, о котором писал Освальд Шпенглер в «Закате Европы», стремление преодолевать себя, двигаться за все пределы, к дальним рубежам пространства, времени, человеческой природы и слова. Конрад не раз рассказывал одну и ту же историю — как он в детстве стоял у огромной географической карты, тыкал указательным пальцем в белые пятна (а их тогда было немало) и говорил себе: «Я туда обязательно поеду».

В автобиографической книге «Личное дело» Конрад заметил по поводу английского языка, что это не он овладел английским языком, а сам английский им овладел. Видимо, таким же манером его захватил неоромантический дух времени, искавший путешественников, капитанов, открывателей новых земель. И еще — общеевропейское фаустовское чувство, о котором писал Освальд Шпенглер в «Закате Европы», стремление преодолевать себя, двигаться за все пределы, к дальним рубежам пространства, времени, человеческой природы и слова. Конрад не раз рассказывал одну и ту же историю — как он в детстве стоял у огромной географической карты, тыкал указательным пальцем в белые пятна (а их тогда было немало) и говорил себе: «Я туда обязательно поеду».

И всё сбылось. Но даже, когда сбылось, он испытывал чувство вины за то, что прервал семейную традицию, порвал с родными, покинул мятежную родину, которой отчаянно были нужны такие как он — сильные, честные молодые люди с обостренным чувством справедливости. Это осознание вины и неловкости за себя ощущается в прозе Конрада, где он будто оправдывается, всякий раз выводя своего персонажа трагическим, отстаивавшим иллюзии, несовместимые с естественным ходом жизни. Именно такими, судя по книге «Личное дело», представлялись ему его родственники — революционеры, мятежники, узники, неудачники, жившие страстями, яростными идеями, отрицавшие меняющееся время и неизбежное положение вещей.

На флоте Конрад сделал блестящую карьеру, пройдя путь от простого матроса до капитана. Он ходил под французским, бельгийским, английским флагами. В последний раз он сошел на берег уже таким, каким мы его знаем по фотографиям. Типичный британский джентльмен, с аккуратной бородкой и невозмутимым, немного застывшим выражением на лице. Возможно, фотограф попросил не шевелиться, но, скорее всего, Конрад и был таким — по крайней мере, внешне — спокойным, немного отчужденным, бесстрастным наблюдателем, не желающим поддаваться сильным чувствам и терять душевного равновесия. Когда он опубликовал свои первые романы («Каприз Олмейера», «Негр с Нарцисса», «Лорд Джим») и когда на него со всех сторон посыпались упреки в рациональности, в холодном аналитизме, он ничего не отрицал. Говорил, что «владеть собой» всегда было его жизненным принципом, что мир не следует изменять, не следует измерять человеческими страстями и намерениями, что мир «создан лишь для наблюдения и восхищения».

Фото: wikimedia commons

Пожалуй, здесь самое главное слово — «восхищение». Конрад, по свидетельству близких ему людей, обладал гипертрофированной чувствительностью, умением схватывать, запоминать, переживать случившееся, все детали и обстоятельства. Тем страннее выглядело для окружающих его внешнее спокойствие, скорее подходившее английскому лорду, нежели сыну революционера и морскому волку. Видимо, поразительная сосредоточенность, умение погружаться в сильные чувства и одновременно наблюдать их, находиться вблизи и держать дистанцию, быть заодно с жизнью и быть вне ее и породило этот удивительный талант. Им, вероятно, эстетически руководило флоберовское безличие, острота наблюдения, желание не описывать, а воссоздавать мир, увиденный трезво, многократно, из разных глаз, разными оптическими приборами. И еще — христианское смирение, полное недоверие к своему мнению, желание скрыть свое «я» и тем самым помочь повествованию самостоятельно развиваться.

Томас Стернз Элиот, один из самых внимательных читателей «Сердца тьмы» и «Лорда Джима», как-то заметил, что Конрад не обладал связной философией, зато был наделен особым способом мирочувствования, близким к религиозному, которое позволяло ему сводить воедино самые разные ощущения, все векторы собственной личности, образы, совершенно, на первый взгляд, не связанные друг с другом. Вполне возможно. Конрад сторонился открытых высказываний и редко делился с читателями философскими мыслями. В книге «Личное дело» он заявляет, что мысли, даже самой трезвой, он предпочитает слово, которое куда сильнее и действеннее. Что если что-то и изменит мир, то скорее слова, их последовательность, их ритм, их звучание, нежели идеи. И все же определенная система взглядов волей-неволей открывается в его образах и персонажах.

В основании всего сущего, в предметах и людях он явно различает силу, почти шопенгауровскую, слепую, иррациональную, едва ли, вопреки Фридриху Ницше, управляемую. В чистом виде эта воля, исток всех вещей и человека, есть подлинный кошмар, мерзость, ад, отвращающий взгляд истинного джентльмена, подлинного европейца, пусть даже колонизатора, положившего себе за правило «владеть собой». Таковой она предстает в повести «Сердце тьмы». Но она неумолимо влечет к себе человека, путешественника, первооткрывателя, неутомимого романтика, исследователя. Она манит к себе, подобно змее, гипнотизирующей глупую маленькую птичку. Здесь, вероятно, и следует искать объяснение конрадовского психологизма. Путешествия по южным морям, в экзотические земли, к туземцам, оборачиваются в его прозе последовательным проникновением в глубины человеческого «я». Эмоции, сильные ощущения, иллюзии аналитически вскрываются, оказываясь оболочками других, более глубоких чувств, а те, в свою очередь, обнаруживают иные первопричины. Этот анализ происходит до тех пор, пока рассказчик не почувствует архаическое основание всего строя личности, не увидит, что внутри каждого доброго европейца сидит размалеванный дикарь.

Матрос Уэйт, персонаж романа «Негр с Нарцисса», по всей видимости, отъявленный бездельник и симулянт: он притворяется больным, чтобы его работу выполняли другие. На самом деле Уэйт действительно смертельно болен, а симулянта он драматически разыгрывает перед собой, пытаясь себя убедить, что вполне здоров. С каждым днем он неумолимо приближается к смерти, тщетно пытаясь выдумками ее отсрочить. Даже после смерти существо Уэйта как будто символически отказывается ее принять — гроб с его телом сползает в воду невозможно медленно, будто с неохотой. Препарируя поверхностные чувства, Конрад обнаруживает их психологическое основание — неспособность всякой личности принять реальность, всеобщее движение жизни, волю, судьбу.

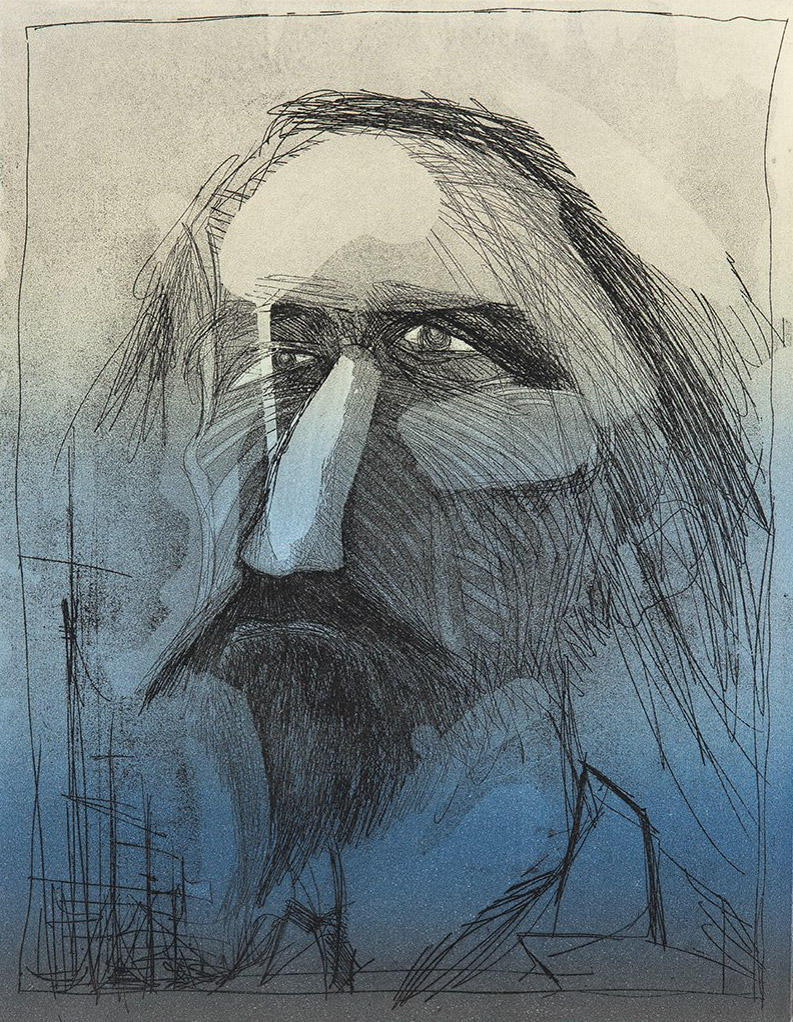

Фото: peacock-visual-arts

Подобный принцип психологического анализа присутствует и в более зрелых романах Конрада — например, в «Лорде Джиме». Заглавный персонаж, нарушивший долг и трусливо сбежавший с корабля, добровольно предстает перед судом. Зачем? Ведь есть возможность уехать, избежать позора, где-нибудь до поры до времени затаиться. Но Джиму этот суд необходим, чтобы принять на себя вину, раскаяться. Впрочем, раскаяние оказывается неподлинным, и сам персонаж не догадывается о своих истинных мотивах, о самолюбовании, тщеславии, желании предстать в ореоле трагического героя. Он, разумеется, сожалеет вроде бы о том, что подверг людей смертельной опасности, но на самом деле — об упущенной возможности реализовать свой героико-романтический идеал. Обретя, спустя годы, внутреннюю гармонию в жертвенном служении туземным жителям поселения Патюзан, Джим вновь оступается, невольно становясь виновником гибели воинов племени. Когда ему грозит месть туземцев, Джим опять отказывается бежать. И не по причине стоической смелости, как ему кажется, а из желания разыграть перед самим собой романтическую трагедию.

Этот скепсис в отношении человека и его переживаний приводит Конрада к мысли о неспособности всякой личности в одиночку постичь мир. Его персонажи — заложники иллюзий, принципов, убеждений и переживаний, замыкающих их на себе самих и отделяющих от изменчивого потока реальности. Приблизиться к жизни может лишь автор, избавившийся от комплекса всезнайки, от одной-единственной точки зрения. Отсюда — стремление Конрада дать голос многим, взглянуть на жизнь из разных глаз, совместить несколько точек зрения. Эта множественность взгляда, крайне затрудняющая чтение Конрада, присутствует в большинстве его романов, но наиболее отчетливо в «Капризе Олмейера», в «Лорде Джиме», в «Ностромо». Одни и те же вещи, одни и те же события вплетаются в разные биографии, рассматриваются сквозь разные оптики, всякий раз свидетельствуя не о себе, а о том, кто их наблюдает и оценивает. И всякий раз читатель вынужден задаваться вопросом, почему и вещи, и события оцениваются именно так, а не иначе, и, ведомый рассказчиком, устремляется к основанию человеческих чувств. Здесь присутствует и другой эффект — совпадения или несовпадения читателя с рассказчиком. Читатель смотрит на мир глазами рассказчика, но его личный опыт неизбежно приведет его к иному, отличающемуся от позиции рассказчика умозаключению. Он начнет мыслить самостоятельно, достраивать, оценивать, незаметно для себя становясь даже не соавтором, как кому-то может показаться, а персонажем конрадовского текста, выстраивающим среди других персонажей собственную психологическую линию. Именно этим объясняется один из парадоксов Конрада — его умение придать сочиненному, вымышленному видимость реального.

Объемной, реальной кажется в романе «Ностромо» выдуманная, никогда ни на каких картах не существовавшая география республики Костагуана. В этом романе, как и во многих других, Конрад намеренно разрушает причинно-следственные и временные связи, подчиняя текст спонтанной логике воображения, которая открывает сложность времени и пространства, показывает, что пространство неодномерно, что время может течь как угодно, даже вспять, что жизнь чудовищно иррациональна. И поскольку она иррациональна, поскольку в ней отсутствует логика, поскольку пространственные и временные координаты просто утешения для рассудка, человек со всей своей культурой неизбежно обречен на поражение. Сознание человека и поток жизни фатально разорваны. Эта тема звучит уже в первом романе Конрада «Каприз Олмейера». В «Лорде Джиме», «Сердце тьмы», «Ностромо», «Победе» она будет лишь приобретать новые вариации.

После внимательного чтения Достоевского Конрад пробует свои силы в политической прозе, которая ему, безусловно, удается. Его знаменитый роман «Тайный агент» о революционерах, двойных агентах, провокаторах и рассказы на политические темы («Анархист», «Осведомитель») сочетают его знаменитый психологизм и сюжетную динамику.

Творческий путь Конрада завершается романом «Победа», безусловной удачей, притчей о величии человеческой природы, одновременно героической и больной, и о том, что жизнь всегда достойна оправдания.