Дачная жизнь Корнея Чуковского. Часть первая, вступительная

Куоккала как «переделкинская предтеча». Довоенное Подмосковье

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

На стенах переделкинской дачи Корнея Чуковского развешано немало изображений. В основном это фотографии многочисленных членов семьи, портреты дорогих сердцу Корнея Ивановича его современников, рисунки знакомых художников и иллюстраторов книг, карикатуры, шаржи и даже народные лубки. В самом неприметном месте, на боковой стенке скрипучей лестницы, ведущей на второй этаж в кабинет писателя, примостился карандашный этюд, на котором изображен деревянный загородный дом.

Это куоккальская дача писателя, в которой он и его семья счастливо прожили целое десятилетие, предшествующее событиям 1917 года. Позже финское местечко Куоккала получило знаковое название «Репино», — по имени соседа и старшего друга Чуковских, знаменитого русского художника.

Илья Репин и Корней Чуковский в день смерти Льва Толстого в «Пенатах», Куоккала. 20 ноября 1910. Фото: Карл Булла / История России в фотографиях

Илья Репин и Корней Чуковский в день смерти Льва Толстого в «Пенатах», Куоккала. 20 ноября 1910. Фото: Карл Булла / История России в фотографиях

Куоккала — «духовная родина» Чуковского, баснословное памятное место, без которого феномен его дачной жизни в ближнем Подмосковье понять почти невозможно.

...Это своего рода реликтовый северный «эпиграф» к юго-восточному Переделкину, с которым Корней Иванович был связан последние тридцать лет своей земной судьбы — с 1938-го по 1969 год.

Вглядываясь в рисунок художника Бокариуса, изображающий куоккальское жилье Корнея Чуковского, я вспоминаю самое первое — выпущенное в «перестроечной» России 1989 года — издание воспоминаний Лидии Чуковской.

На своей книжке «Памяти детства» она сделала удивительную дарственную надпись. Книга надписана не человеку, но — дому. Дому Чуковского в Переделкине:

«От Куоккальского дома, которого уже нет, — Дому переделкинскому, который еще стоит. Лидия Чуковская. 21 марта 1989 года».

В последующем разговоре на тему «Чуковский — дачник» без куоккальской темы нам не обойтись. Я решил открыть «Памяти детства» в том месте, где рассказывается, как Корней Иванович напугал страшную соседскую собаку, которая помчалась на него самого и на ораву малых детей, отправившихся в куоккальскую продуктовую лавку за провизией.

Забегая вперед, скажу, что предводитель оравы приказал всей компании встать на четвереньки и начать дружно лаять на ничего не подозревавшего пса, — который смертельно перепугался и дал деру.

Кстати, в поздние переделкинские годы подмосковные собаки никогда не бросались на Чуковского, а, наоборот, искали с ним дружбы и получали ее.

Итак, почитаем из книги старшей дочери Корнея Ивановича, из «Памяти детства»:

«...Разумеется, мы хорошо знаем всех окрестных собак, финских и русских, включая репинского одноглазого пуделя Мика, но этого пса видим впервые. Наверное, чей-нибудь дачный, а дачников мы вообще не терпим. Сами-то мы причисляем себя к местным. Мы не бежим в Петербург, чуть только начинаются осень, дожди, бури. Мы всё умеем, что и здешние ребята: и в ножички, и в камешки, и зимою на лыжах, и летом грести, и плавать, и ходить босиком; мы и по-фински понимаем немного, и можем сказать: „идемте купаться!“ или „дождь“, а дачники не понимают ни слова — и, главное, они всего пугаются. Босиком? Нельзя, простудишься. В ножички? Нельзя, руку порежешь. Купаться — утонешь, ай-ай-ай, нельзя! Моря боятся так, что, когда наш капитан пригласил одну дачную девчонку с нами на лодку и сказал ей: „Ты сядешь на дно“, она вообразила: на морское дно! И ревела до тех пор, пока мы не повернули к берегу, и он не отнес ее на руках к гувернантке. И все у них неприлично. В одних трусиках купаться — неприлично. Надо в костюме. По заборам или деревьям лазить — неприлично. С финскими детьми — неприлично... А это прилично: привезти собачищу, которая так усердно сторожит их дачу, — что норовит кинуться на ни в чем не повинных прохожих? Дачники всего боятся, а более всего, чтобы их не обокрали. Вот и привезли сторожа...»

Вы, конечно, обратили внимание на гордые слова Лиды Чуковской: «...дачников мы вообще не терпим» и «сами-то причисляем себя к местным».

В этих словах, кажется, есть ключ к теме нашего разговора.

Чуковские за обедом. Куоккала, 1912. Фото: Карл Булла / chukfamily.ru

Чуковские за обедом. Куоккала, 1912. Фото: Карл Булла / chukfamily.ru

Удивительно устроена наша память. Читая отрывок из книги Лидии Корнеевны, я невольно вспоминал и мемуары Веры Cмирновой, автора популярных когда-то детских книг «Герои Эллады» и «Девочки».

В Переделкине Вера Смирнова и ее муж, историк детской литературы Иван Халтурин, общались с Чуковским в те времена, когда Корней Иванович стал более чем закоренелым дачником, — в облике патриарха русской литературы, конечно.

Так вот, оказывается, «воспитание смелостью» Чуковский практиковал не только в молодые, но и в преклонные годы. И делал это, как мы услышим, с азартом.

Вера Васильевна Смирнова вспоминает:

«...Мне запомнилась чудесная сценка, которой я была свидетельницей: у себя в саду Корней Иванович учил маленького сына Аркадия Райкина (теперь он уже актер) лазить по деревьям. Он поднял мальчика и поставил его на первый большой сук. „Ну, теперь лезь дальше сам“. Мальчик медлил, поглядывая с опаской вниз, на нас. „Ну, что же ты?“ — спросил Корней Иванович. „Страшновато“, — смущенно признался мальчик. „Не вижу ничего страшного“, — сказал Корней Иванович, подошел близко к дереву и, держась за ствол, стал показывать малышу, на какие ветки лучше ступать, какие крепче, надежнее. „Ты на нас не смотри, — говорил он, — ты вверх смотри, куда лезть. А когда захочешь спуститься — прыгай, я буду здесь и тебя поймаю“. Мальчик повеселел и старательно полез вверх. И какое у него было сияющее личико, когда он, взобравшись довольно высоко, уселся на ветке и гордо посмотрел на нас. Корней Иванович широко развел руки и сказал: „Теперь прыгай, я тебя поймаю“. Но мальчик сказал: „Я сам. Я теперь знаю, на какие ветки надо становиться“, — и благополучно слез с дерева. „Вот видишь, это совсем просто, — сказал Корней Иванович. — Ничего страшного“. А сам подмигнул мне весело...»

Это был фрагмент из воспоминаний писательницы Веры Смирновой под названием «В Ленинграде, в Москве, в Переделкине...»

Вера Васильевна Смирнова была знакома с Чуковским еще с довоенных времен.

Читая ее воспоминания, я заметил крохотный, но выразительный «этнографический» штрих к «дачной» теме: однажды, желая поддержать коллегу-литератора (у Смирновой вышли из печати ее «Герои Эллады»), Корней Иванович специально пришел к ней в гости, чтобы поведать, что — цитирую — «бабы у водоразборной колонки пересказывают мифы».

Он сказал, что это самая лучшая похвала книге.

* * *

Приближаясь к разговору о довоенных, раннепеределкинских временах Чуковского (а это чуть более трех лет), давайте снова перенесемся в начало прошлого века.

...Ибо если дачная Куоккала есть «духовная родина» Корнея Ивановича и «предтеча» Переделкина, значит патриарх нашей словесности, несмотря на свой почтенный возраст, сохранил в себе часть уклада ранней дачной жизни и продолжил ее в жизни поздней.

Так и есть: и сохранил, и продолжил. И об этом еще будут свидетельства.

«В куоккальские времена всю черную мужскую работу по дому он делал сам, — пишет Лидия Корнеевна, вспоминая своего, молодого тогда, отца. — Сам воду носил, колол дрова, топил печи. Сам был за кухонного мужика и за дворника; разметал метлой лужи, или ломом скалывал с крыльца лед, или деревянной квадратной лопатой прокладывал дорогу от крыльца до калитки: узкую яму среди сугробов.

И мы, с маленькими лопатками, следом за ним. Идешь по этой глубокой канаве, уравниваешь лопаткой бока; тронешь боковой вал рукою и сквозь шерстяную перчатку почувствуешь, как колется снег.

Когда-то, одесской полуголодной юностью, случалось ему работать в артели маляров, и он навсегда сохранил пристрастие к превращению старого, обшарпанного забора в новенький, молодой, только что обласканный кистью. В этой работе было что-то праздничное. Аппетиту, с которым он красил забор или ящик, помешивая кистью густую зеленую кашу, могли бы позавидовать сподвижники Тома Сойера...»

Остановлю цитирование этой замечательной мемуарной прозы и наконец обмолвлюсь твердо, что «классическим дачником», — где под определением «дачник» невидимо проступает слово «отдыхающий», — Корней Иванович ни в коем случае не был.

Ни в Куоккале, ни в Переделкине.

Его личная дачная жизнь была (для него, именно для него!) рабочей, труженической жизнью, которая, в свою очередь, не исключала игр с детьми, театрализованных праздников, дружеских прогулок (наполненных разговорами о литературе) или очень «потаенного» общения с благословенной — финской ли, русской ли — природой.

В детской. Николай и Лидия с мамой и папой, Боба на руках у няни. Куоккала, 1913. Фото: chukfamily.ru

В детской. Николай и Лидия с мамой и папой, Боба на руках у няни. Куоккала, 1913. Фото: chukfamily.ru

И сама дача как таковая никогда не была для Корнея Ивановича местом отдыха, но — мастерской, по счастью, удаленной от выматывающей урбанистики, от большого города.

Впрочем, стоит оговориться и здесь.

Между дачной куоккальской жизнью, которая закончилась в 1917-м, и дачной же переделкинской, которая (в полноте своей) началась в 1950-е и длилась до самой смерти Чуковского, — в его судьбе всегда присутствовала и «городская нота».

Ведь был же Ленинград, была ташкентская и чистопольская эвакуация, была (и никогда не прекращалась) Москва... В обеих столицах, на домах, где жил и работал Корней Чуковский, издавна висят мемориальные доски. Но вернемся к нашему повествованию.

В самом конце 1930-х из Ленинграда, города, который не один раз менял при Чуковском свое имя, и о котором он писал, что любит его любовью литератора, — Корней Иванович начал перебираться в центр, в Москву.

Мало кто знает, что короткое время недоделанный переделкинский дом (строение № 3 по улице Серафимовича) — был единственным жильем Корнея Ивановича и местом его прописки в Центральной России...

* * *

Итак, в 1938 году Чуковский вместе с семьей уезжает из Питера.

Сохранилась его короткая реплика о причине переезда: «климат неподходящий».

Думаю, что в данном случае он имел в виду не континентальный холод Северной Пальмиры.

К этому времени был арестован (и в феврале расстрелян, о чем Чуковские долго не знали) муж Лидии Корнеевны и зять Корнея Ивановича — высокоталантливый астрофизик Матвей Петрович Бронштейн. Была разгромлена детская редакция Маршака, куда Лида привела своего любимого Матвея-Митю, — где в молодом ученом открыли талант блестящего писателя-популяризатора для подростков.

Бесконечные хлопоты Чуковских о близком человеке ни к чему не привели, хотя редактора и писательницу Александру Иосифовну Любарскую Чуковскому и Маршаку удалось вырвать из «ежовых рукавиц» НКВД.

Стоит добавить, что питерская репрессивная машина оказалась более кровожадной, нежели московская, в то время чуть ли не каждый день узнавалось о новом аресте.

Семья Чуковских. Сидят (слева направо): Лида, Мурочка, Марина (жена Николая), Корней Иванович с внучкой Татой (Натальей) на коленях, Мария Борисовна. Стоят: Николай и Борис. Фото М. Наппельбаума. Ленинград, 1927. Из книги Н.К. Чуковского «О том, что видел: Воспоминания. Письма»

Семья Чуковских. Сидят (слева направо): Лида, Мурочка, Марина (жена Николая), Корней Иванович с внучкой Татой (Натальей) на коленях, Мария Борисовна. Стоят: Николай и Борис. Фото М. Наппельбаума. Ленинград, 1927. Из книги Н.К. Чуковского «О том, что видел: Воспоминания. Письма»

Понимание того, что в любой день могут прийти и за тобой, не обошло членов семьи Чуковского, которые параллельно хлопотам за арестованных (для этого приходилось все чаще и чаще бывать в Москве) «заглушали» себя своей обычной литературной работой. Радости эта работа не приносила: об этом немало — и в дневниках, и в письмах.

Квартиру в столице Корнею Ивановичу пообещали задолго до переезда, но поначалу с выдачей ордера не торопились.

С подмосковной дачей тоже все было неясно, хотя литературное Переделкино уже давно заселялось, и Чуковский об этом знал. Мы же сейчас знаем, что изрядная часть переделкинских насельников к тому времени была еще и репрессирована...

Оказываясь в первопрестольной, но пока не обосновавшись в ней, Корней Иванович с женой жили то в гостинице Москва, то в доме отдыха Детиздата под Тулой, то в древней подмосковной усадьбе «Узкое», превращенной в санаторий Академии наук.

Вот оттуда-то и писал — 18 февраля 1938 года — Корней Иванович своему старшему сыну: «Квартира висит в воздухе, но авось чего-нибудь добьемся. С дачей большая возня, ну ее! Гораздо лучше снимать у хозяев и платить вчетверо дороже — да не заботься о каждом гвозде...»

И далее сообщал: «В Детиздате новость: печатаются только военные книжки. Остальные отложены на неопределенное время...»

В самом конце письма из подмосковного санатория Чуковский проговаривается прямо по нашей теме: «Я чувствую себя гораздо лучше, чем в городе. Человек я куоккальский — и ничего с этим не сделаешь».

Атмосферу этого года в семье исчерпывающе точно передала нынешний биограф Чуковского Ирина Лукьянова: «Чуковские постоянно ездят то в Москву, то обратно: судьбы вершились именно в столице, в Ленинграде оставались превращенные в коммуналки квартиры, растерзанный Детгиз, арестованные близкие. Они мечутся, как муравьи из раздавленного муравейника, — весь 1938 год постоянно перемещаются, переезжают, перевозят вещи, детей, кочуют из города в город, спасают, собирают, склеивают воедино фрагменты разбитой жизни, налаживают существование после катастрофы...»

Они многого не знали. После смерти Лидии Корнеевны Чуковской (1907—1996), в архивах НКВД обнаружился (датированный мартом 1938 года) документ, где говорилось, что Л. К. Чуковская должна была быть арестована к 1 апреля. Этого, слава Богу, тогда не случилось. А еще через год Лидия Чуковская начнет работу над своей драгоценной (и на долгое время потаенной) повестью «Софья Петровна», — единственным художественным произведением о безумии того времени, — написанным в то время.

* * *

Только с лета 1938-го слово «дачник» начинает обретать в применении к Чуковскому свою «легитимность»: в середине июня Корней Иванович и Мария Борисовна переезжают в Переделкино. И отец немедленно пишет дочери:

«На нашей даче я уже провел сутки — и мне очень нравится. Тишина абсолютная. Лес. Можно не видеть ни одного человека неделями. Только ремонт сделан кое-как; всюду пахнет скверной масляной краской; денег потребуется уйма. Хватит ли у меня средств завести в ней все необходимое, не знаю, но, если хватит, для вас для всех будет отличная база. <...> Я дал себе слово не встречаться здесь с писателями. Но сейчас у меня был сын Всеволода Иванова, потом пришла мадам Федина, меня зазвал в гости Павленко... Удастся ли удержаться? Прибыла мебель. Мама в хлопотах...»

Примерно в тех же интонациях он сообщает о загородном доме и сыну:

«Итак — раньше всего о даче. Дача изумительная. Будто специально для меня приспособлена. Две террасы — на восток и на запад — дают мне возможность работать на воздухе целые дни. Тишина полная. Зимою она будет холодновата, но я весь август употреблю на ее отепление. Обобью полы, исправлю печи. Мама — хоть и трудно ей на первых порах — тоже удовлетворена, как мне кажется. Здоровье ее в здешнем климате улучшилось... Каждый день я хожу босиком под жгучим солнцем по степи, ложусь рано, много работаю. Бессонницы не было ни одной, а этого со мною не бывало лет 30: чтобы целый месяц спать каждую ночь подряд. Правда, я очень постарел, но чувствую себя очень неплохо». И далее — об обычной своей перегруженности работой: писание, редактура, переиздания, переводы.

Дневника в 1938 году Корней Иванович по понятным причинам почти не вел (память о вчерашнем 1937-м давала о себе знать, хотя размах плановых «сталинских чисток» несколько поутих). В следующем, 1939-м, о течении новой жизни сказано очень кратко и горько (дневник этого года велся только осенью и зимой): «С переездом в Москву жизнь моя стала еще тяжелее, расходы удесятерились, — и никакого просвета...»

Московская квартира была выделена Чуковскому в самом центре столицы — на улице Горького, нынешней Тверской.

О переделкинской же даче в дневнике 1939-го сделана одна-единственная запись, от 7 декабря: «Сегодня утром в 11 часов читаю в Союзе Писателей о детской литературе. Вчера вечером с Марией Борисовной были в Переделкине. Боба угорел от печки и упал с табурета. Альфа похудела: кожа да кости...»

Ровно через шесть лет, осенью 1945-го, эта самая Альфа временно «пропишется» в первой печатной редакции последней сказки Чуковского под названием «Бибигон. Самая волшебная сказка».

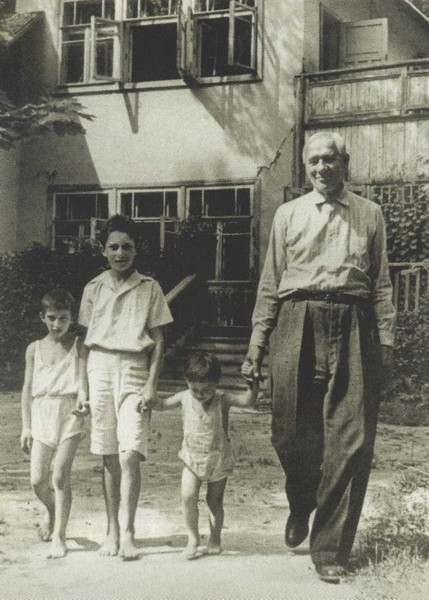

Корней Чуковский с внуками (слева направо) Евгением, Николаем и Дмитрием в Переделкине, 1946. Из книги Н.К. Чуковского «О том, что видел: Воспоминания. Письма»

Корней Чуковский с внуками (слева направо) Евгением, Николаем и Дмитрием в Переделкине, 1946. Из книги Н.К. Чуковского «О том, что видел: Воспоминания. Письма»

В свое время мы представим вам и этот — никому не известный, кроме библиофилов и библиотекарей — эпизод. Без него нельзя, ведь во всех редакциях эта сказка начинается одинаковыми и очень важными для нас словами: «Я живу на даче в Переделкине...»

А пока — тем же самым декабрем — Корней Иванович, продолжающий свои хлопоты об арестованных родных и писателях (помимо зятя, это и члены маршаковского Детгиза и поэт Николай Заболоцкий), с болью сообщает дочери страшное: «Я теперь узнал наверняка, что Матвея Петровича нет в живых. Значит, хлопотать уже не о чем. У меня дрожат руки, и больше ничего я писать не могу...»

* * *

В предвоенном году сугубо переделкинские записи в дневнике Чуковского начинают появляться чаще и регулярнее: описания погоды и ягодных урожаев перемежаются выразительными портретами соседей и неожиданных гостей.

29 июля 1940-го Корней Иванович записывает о Валентине Катаеве и Илье Эренбурге (поясним, что, воспользовавшись командировкой Эренбурга в Европу, Валентин Катаев захватил предназначенную тому дачу; и захватил «удачно», то есть навсегда):

«Град и гром — сейчас ударило со страшною силою. Рядом со мной живет Валентин Катаев — на днях он прочитал мне свою прелестную сказку „Дудочка и кувшинчик“, основанную на собирании земляники, которой в этом году множество — и в моем лесочке, и у него. Он занял дачу Эренбурга. Считалось, что Эренбург не приедет из Франции и что его дача переходит к Катаеву. Вчера только Катаев повел меня к себе почитать начало новой пьесы „Санаторий палки“ и — сказал:

— Вот наша Бессарабия (комната сторожихи, которую он удалил с дачи)... Здесь еще румынский запах, но мы скоро его устраним... А вот наша Буковина. (И указал на маленькую комнатку, где сложил вещи Эренбурга.) Скоро мы очистим комнату от этих вещей. И вдруг приезжает Эренбург...»

А через месяц в Переделкине оказалась и Анна Ахматова, приехавшая хлопотать об арестованном сыне Льве. В довоенные и военные годы секретарем Союза писателей СССР (генеральным он станет только в 1946-м!) был переделкинец Александр Фадеев, который, судя по всему, и пообещал Ахматовой свою помощь.

Пообщавшись с Фадеевым, Ахматова два дня подряд приходила на дачу к Чуковскому.

В своих дневниковых «Записках об Анне Ахматовой» Лидия Чуковская писала:

«Анна Андреевна рассказала, что была в Переделкине у наших... Ехала она туда, по словам ее, очень удачно: попала в одно купе с женою Федина, которая сразу же на машине доставила ее в Переделкино. Ее поразило и, конечно, обрадовало, что Фадеев принял ее очень любезно и сразу сделал все от него зависящее. (Все последние дни перед отъездом она твердила: „Фадеев меня и на глаза не пустит“.) Поражена также тем, что Фадеев и Пастернак выдвинули ее книгу на Сталинскую премию».

Теперь мы знаем, что и сына ахматовского не выпустят до 1943 года, после которого его сразу призовут на военную службу (очередной арест последует в 1949-м), и никакой Сталинской премии поэтесса не получит...

...Хотя до печально известного Постановления ЦК ВКП (б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» (1946) и мгновенного изгнания Анны Ахматовой из писательских рядов, ее стихи изредка еще выходили в печати.

И пока, пользуясь случаем, издавна знакомые друг с другом литераторы (Николай Гумилев познакомил Анну Ахматову с критиком Корнеем Чуковским на знаменитой петербургской «башне» Вячеслава Иванова) представляют друг другу некоторые плоды своей нынешней литературной работы.

Корней Иванович усиленно трудился тогда над наследием американского поэта Уолта Уитмена и показал Ахматовой переводы. Через несколько дней Лидия Корнеевна поинтересовалась впечатлением. «...Они великолепны».

Завершалось последнее предвоенное лето.