Чужие желания и исток всех человеческих конфликтов

Сергей Зенкин — о Рене Жираре и его миметической теории

Сын архивариуса из города Авиньона, Рене Жирар (1923—2015) и сам окончил в Париже Школу хартий (историко-архивный институт), но затем продолжил карьеру в Соединенных Штатах — сначала как историк, затем как литературовед и, наконец, как антрополог и теолог. Он много лет преподавал в Стэнфордском университете; в 2005 году его избрали в члены Французской академии.

Большинство своих книг Жирар писал по-французски и издавал на родине, но обычно они быстро переводились на английский и другие языки, принося ему всемирную славу. Наиболее важны три из них — «Ложь романтизма и правда романа» (1961), ставшая оригинальным вкладом в теорию литературного сюжета, а также «Насилие и священное» (1972) и «Козел отпущения» (1982), где опыт исследования художественной литературы служит автору для объяснения реальной жизни и истории. Другие книги Жирара в основном либо посвящены конкретно-литературному анализу («Достоевский, от двойника к единству», 1963; «Уильям Шекспир, театр зависти», 1990), либо представляют собой диалоги автора с учениками и единомышленниками, которым он вновь и вновь разъясняет свою теоретическую доктрину («Вещи, сокрытые от создания мира», 1978; «Через кого приходит грех», 2001; «Происхождение культуры», 2004; «Завершить Клаузевица», 2007).

Предмет, изучаемый Жираром, — происхождение и ход конфликтов между людьми и народами. Конфликты развиваются во времени, и теория Жирара, переосмысляющая идеи психоанализа и структурализма, сама следует временной развертке. Получается своего рода рассказ, универсальный миф, вычленяемый и в литературных сюжетах, и в религиозных легендах, и в реальных исторических событиях. Его можно изложить в трех частях.

1. Миметическое желание. У истока человеческих конфликтов, по Жирару, находится миметическое, то есть подражательное желание: мы желаем того, чего или кого уже пожелал кто-то другой. Этот «кто-то», образец, которому подражают, называется «медиатором», посредником между желающим субъектом и желаемым объектом. Медиатор может быть «внешним», то есть абсолютно удаленным и недоступным для соперничества: верующий старается подражать Христу, художник-классицист подражает античным образцам, фанат подражает звездам поп-культуры. В таких случаях, собственно, трудно говорить о подражании чужому желанию — у медиатора может и не быть никаких желаний, известных субъекту, и тот стремится перенять не его желания, а самую его сущность, отождествиться с ним. Таков нормальный и относительно безвредный режим мимесиса. Но есть и другой, опасный режим — с «внутренним» медиатором, который расположен близко к субъекту желания, а потому одновременно и возбуждает желание, и препятствует его осуществлению, заступает дорогу к объекту: так бывает, например, при зависти или ревности, когда соперники не просто желают одного и того же, но и раззадоривают друг друга. Из-за такой взаимозависимости их конфликт идет вразнос; каждый противник считает свое желание спонтанным, возникшим «по собственному хотению», хотя на самом деле оно вырастает только в силу неузнавания своей подражательной природы; есть целая ложная литература, которую Жирар называет романтической, и она внушает людям, что их страсти пылают сами собой, а не наводятся извне. Миметические конфликты особенно участились в современную эпоху, когда с падением сословных ограничений и ослаблением религиозных образцов (внешних медиаторов) мы все чаще подражаем не великим легендарным героям, а собственным, раздражающим нас соседям.

1. Миметическое желание. У истока человеческих конфликтов, по Жирару, находится миметическое, то есть подражательное желание: мы желаем того, чего или кого уже пожелал кто-то другой. Этот «кто-то», образец, которому подражают, называется «медиатором», посредником между желающим субъектом и желаемым объектом. Медиатор может быть «внешним», то есть абсолютно удаленным и недоступным для соперничества: верующий старается подражать Христу, художник-классицист подражает античным образцам, фанат подражает звездам поп-культуры. В таких случаях, собственно, трудно говорить о подражании чужому желанию — у медиатора может и не быть никаких желаний, известных субъекту, и тот стремится перенять не его желания, а самую его сущность, отождествиться с ним. Таков нормальный и относительно безвредный режим мимесиса. Но есть и другой, опасный режим — с «внутренним» медиатором, который расположен близко к субъекту желания, а потому одновременно и возбуждает желание, и препятствует его осуществлению, заступает дорогу к объекту: так бывает, например, при зависти или ревности, когда соперники не просто желают одного и того же, но и раззадоривают друг друга. Из-за такой взаимозависимости их конфликт идет вразнос; каждый противник считает свое желание спонтанным, возникшим «по собственному хотению», хотя на самом деле оно вырастает только в силу неузнавания своей подражательной природы; есть целая ложная литература, которую Жирар называет романтической, и она внушает людям, что их страсти пылают сами собой, а не наводятся извне. Миметические конфликты особенно участились в современную эпоху, когда с падением сословных ограничений и ослаблением религиозных образцов (внешних медиаторов) мы все чаще подражаем не великим легендарным героям, а собственным, раздражающим нас соседям.

2. Жертвенный кризис. Конфликт миметических желаний усугубляется и распространяется вширь, выливаясь в бесконечный процесс вендетты; подражание в желаниях порождает обмен насилием, где каждый тоже подражает противнику, «давая ему сдачи». Это грозит разрушением всей общественной структуры: участники конфликта забывают об устойчивых и долговременных отношениях между людьми, вместо общества в целом они видят лишь конкретного врага-соперника, которому следует немедленно отомстить. Здесь опять действует неузнавание: каждый из противников считает свои желания и поступки уникальными и отличными от чужих (я вершу справедливую месть, а мой враг — агрессивный злодей), тогда как на самом деле, с точки зрения объективного наблюдателя, их поведение идентично, следует одной и той же миметической модели. Люди традиционных культур очень боятся такого кризиса, когда неконтролируемое насилие, не сдерживаемое институтами правосудия, способно истребить всю группу; для его прекращения они применяют крайнее средство — жертвоприношение, то есть умерщвление всем миром какого-нибудь «козла отпущения». Последнего выбирают среди людей, отличных от остальных членов группы (чужак, безумец и т. д.), так, чтобы за него никто не стал мстить и стихийная энергия насилия остановилась, как бы «заземлилась» в нем.

2. Жертвенный кризис. Конфликт миметических желаний усугубляется и распространяется вширь, выливаясь в бесконечный процесс вендетты; подражание в желаниях порождает обмен насилием, где каждый тоже подражает противнику, «давая ему сдачи». Это грозит разрушением всей общественной структуры: участники конфликта забывают об устойчивых и долговременных отношениях между людьми, вместо общества в целом они видят лишь конкретного врага-соперника, которому следует немедленно отомстить. Здесь опять действует неузнавание: каждый из противников считает свои желания и поступки уникальными и отличными от чужих (я вершу справедливую месть, а мой враг — агрессивный злодей), тогда как на самом деле, с точки зрения объективного наблюдателя, их поведение идентично, следует одной и той же миметической модели. Люди традиционных культур очень боятся такого кризиса, когда неконтролируемое насилие, не сдерживаемое институтами правосудия, способно истребить всю группу; для его прекращения они применяют крайнее средство — жертвоприношение, то есть умерщвление всем миром какого-нибудь «козла отпущения». Последнего выбирают среди людей, отличных от остальных членов группы (чужак, безумец и т. д.), так, чтобы за него никто не стал мстить и стихийная энергия насилия остановилась, как бы «заземлилась» в нем.

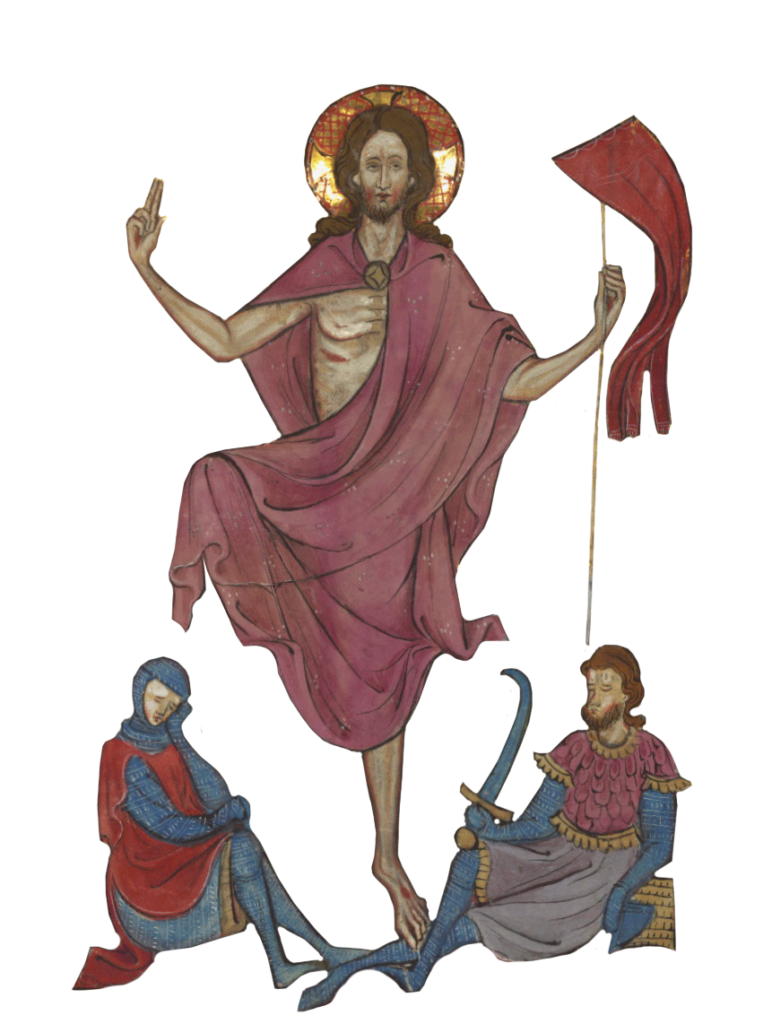

3. Сакрализация жертвы. На следующем этапе, когда конфликт уже потушен ценой убийства невинной жертвы, люди пытаются избыть ужас, с которым они пережили это убийство. В очередной раз срабатывает механизм неузнавания: в представлении новых поколений былая жертва сакрализуется, превращается в божество, из носителя миметической заразы становится подателем благ. Так возникают древние религии — в лице их богов воплощены не стихийные силы природы, а вытесненная память о необходимом (и в этом смысле священном) злодеянии, некогда совершенном самими людьми. Однако жертвенные кризисы повторяются вновь и вновь, традиционные культы плохо справляются с ними, и приходится опять прибегать к жертвенному акту, выбирая все новых козлов отпущения; такова антропологическая причина этнических и религиозных преследований, вплоть до геноцидов ХХ столетия. Выход из этого порочного круга был указан, по мысли Жирара, добровольным самопожертвованием Христа, которое именно своей добровольностью, то есть неподражательностью, разрывало цепь миметических конфликтов, требовало узнать, критически осознать их. Задача современной культуры — уяснить этот полузабытый смысл страстей Христовых; в литературе над этим работают великие романисты новоевропейской эпохи (Сервантес, Стендаль, Достоевский, Пруст), которые не подыгрывают иллюзиям самоценной страсти, а разоблачают ее подражательную природу и в финале приводят своих героев к прозрению. «Правда романа» противостоит «лжи романтизма», раскрывая механизм миметического желания; критическому описанию этого механизма посвящены и теоретические работы самого Рене Жирара.

3. Сакрализация жертвы. На следующем этапе, когда конфликт уже потушен ценой убийства невинной жертвы, люди пытаются избыть ужас, с которым они пережили это убийство. В очередной раз срабатывает механизм неузнавания: в представлении новых поколений былая жертва сакрализуется, превращается в божество, из носителя миметической заразы становится подателем благ. Так возникают древние религии — в лице их богов воплощены не стихийные силы природы, а вытесненная память о необходимом (и в этом смысле священном) злодеянии, некогда совершенном самими людьми. Однако жертвенные кризисы повторяются вновь и вновь, традиционные культы плохо справляются с ними, и приходится опять прибегать к жертвенному акту, выбирая все новых козлов отпущения; такова антропологическая причина этнических и религиозных преследований, вплоть до геноцидов ХХ столетия. Выход из этого порочного круга был указан, по мысли Жирара, добровольным самопожертвованием Христа, которое именно своей добровольностью, то есть неподражательностью, разрывало цепь миметических конфликтов, требовало узнать, критически осознать их. Задача современной культуры — уяснить этот полузабытый смысл страстей Христовых; в литературе над этим работают великие романисты новоевропейской эпохи (Сервантес, Стендаль, Достоевский, Пруст), которые не подыгрывают иллюзиям самоценной страсти, а разоблачают ее подражательную природу и в финале приводят своих героев к прозрению. «Правда романа» противостоит «лжи романтизма», раскрывая механизм миметического желания; критическому описанию этого механизма посвящены и теоретические работы самого Рене Жирара.

Это описание несвободно от противоречий и упрощений. Как уже сказано, идея миметического желания не покрывает всех видов подражательного поведения — люди могут подражать не только чужим желаниям, но и, например, сущности, бытию своего образца; с другой стороны, не все желания, даже порождаемые мимесисом, принимают форму разрушительного соперничества: если, например, слушая чьи-то мечтательные рассуждения о еде, мы начинаем сами испытывать голод, то это перенятое желание еще не делает нас врагами рассказчику. Универсальность и фатальность жираровского нарратива, по-видимому, преувеличены: конечно, подражательные желания существуют, сегодня их неустанно стимулируют реклама и массовая культура, но дальнейшие события не обязательно разворачиваются так, как изложено у Жирара. Его вневременная антропология и теология плохо согласуются с историей: остается исторически необъяснимым не только уникальное провиденциальное событие — пришествие Христа, — но и возникновение в разное время и в разных странах великих реалистических романов, выделяющихся на фоне «романтической» культуры. Рене Жирар был блестящим критиком и толкователем рассказов, и его теория выглядит более убедительной в применении к конкретному материалу, чем в обобщенном изложении. Она эффектно интерпретирует отдельные факты истории, такие как политическое соперничество Франции и Германии, в XIX-ХХ веках не раз приводившее к катастрофическим войнам; или ряд эпизодов из библейских легенд (например, жертвенное убийство Иоанна Крестителя); или многие сюжеты классической европейской литературы — от «Гамлета», где Шекспир и его герой пытаются задержать, приостановить роковую цепь мщения, до «Записок из подполья», где Достоевский воссоздает мысль и поведение человека, болезненно одержимого чужим словом и авторитетом, отыгрывающего их в своих реакциях.

С научной точки зрения теория миметического желания слишком зависит от своей нарративной формы (настоящая наука должна формулироваться не как рассказ, а как доказательное концептуальное построение) и от вероисповедной убежденности в беспримерной значимости евангельской легенды; оттого последователей Жирара порой сравнивают с религиозными адептами, а его поздние книги-диалоги явно воспроизводят форму катехизиса, духовного поучения. Тем не менее для социальных и гуманитарных наук ценна предложенная им новая постановка проблемы мимесиса — не в искусстве, как веками рассматривала его эстетика, а непосредственно в общественной жизни; эта проблема еще ждет дальнейшей разработки.