«Чуковский любил людей — хотя и ненавидел, конечно, тоже»

Интервью с филологом Ириной Лукьяновой

— Как вы начали заниматься Чуковским?

— Довольно случайно. В молодости я была ужасно мрачной девицей, очень любила Сашу Черного и на втором курсе предложила своей научной руководительнице, Наталье Николаевне Соболевской, тему курсовой «Поэтика безобразного в лирике Саши Черного». Наталья Николаевна отговорила меня сразу замахиваться на столь обширную тему и предложила сделать традиционную обзорную работу о Саше Черном в русской критике. Собирая материал, я наткнулась сначала на статью Чуковского о Черном, а потом и на целый сборник критических работ Корнея Ивановича «От Чехова до наших дней» 1908 года издания. Надо сказать, что Чуковский как критик в то время — а это был 1987 год — оставался совершенно неизвестен.

С другой стороны, я с детства любила его сначала как детского поэта, потом как автора книжки «Живой как жизнь», повлиявшей на то, что я в принципе стала филологом, и «От двух до пяти» — особенно я зачитывалась главой «Борьба за сказку». То есть Чуковский был мне к тому моменту уже близок и дорог, а тут обнаружилась совершенно другая, незнакомая его ипостась. Я сидела в тихом читальном зале библиотеки и хохотала над его статьями как сумасшедшая. Разумеется, я сказала Наталье Николаевне, что дальше буду заниматься критикой Чуковского, в чем она меня всячески поддержала. По этой теме я защитила диплом, но к нашему выпуску, то есть году в 1991—1992, профессионально заниматься филологией не было уже никакой возможности.

Я надолго ушла в преподавание и журналистику, но в душе все равно оставалось чувство какой-то нереализованности. Я столько всего знала о Чуковском, и мне казалось ужасно неправильным, что общество про это не знает, очень хотелось этим интересным со всеми поделиться. Кроме того, было и определенное чувство долга перед ним: он очень многое мне дал, и я обязана была сделать для него что-то хорошее. Научных исследований о Чуковском тогда тоже было немного. Уже вышла работа Тамары Сергеевны Карловой «Чуковский — журналист и литературный критик», но она скорее концентрировалась на его работе в качестве редактора журнала «Сигнал» в 1905 году. Уже позже, в 2000-х годах или чуть раньше, я познакомилась с работами Евгении Викторовны Ивановой.

Так сложилось, что в конце концов меня свели с редакцией «Молодой гвардии» и порекомендовали им как человека с дипломом по Чуковскому. Там засомневались: «Что это за неизвестная Лукьянова такая?» — и предложили написать пару глав на пробу. Я написала, эти главы понравились, мне предложили работать над книгой дальше. Я поехала в Переделкино, музейщики познакомили меня с Еленой Цезаревной [Чуковской, внучкой Корнея Ивановича. — Ю. К.]. Елена Цезаревна тоже поначалу отнеслась ко мне скорее недоверчиво — думаю, лед был сломан, только когда она прочитала главу про 1930-е и репрессии. Тогда она поверила, что я знакома со всеми источниками, и стала больше мне доверять.

— То есть когда вы писали про советских студентов, зачитывавшихся рецензиями Чуковского и смеявшихся над ними в голос, то описывали собственный опыт?

— Не только свой. Все, кто читал эти статьи по моей рекомендации, реагировали похожим образом, потому что, понимаете, это ведь была совершенно невозможная по тем временам свобода. Мы же выросли в советской школе с ее незыблемыми авторитетами — взять хоть «буревестника революции». А когда ты видел, как весело, как непочтительно молодой Чуковский расправляется с этими авторитетами, как он «буревестника революции» называет купеческим сыном, у которого всегда наготове расчерченная конторская книга, только вместо расходов и доходов в ней расписаны две породы людей, «ужи» и «соколы», — от этого буквально захватывало дух.

Некоторые книги, кстати, приходилось заказывать по межбиблиотечному абонементу из Москвы и Ленинграда. Они приходили в виде микрофильмов, а микрофильмы у нас в библиотеке Новосибирского университета смотреть было негде, поэтому мы их дома смотрели через фильмоскоп, проецируя его на потолок — потому что он белый, а стены пестрые. Я выключала свет, ложилась на кровать, на живот клала подушку, на нее укладывала фильмоскоп и с потолка читала текст. В общем, это была очень веселая, шальная по-своему работа.

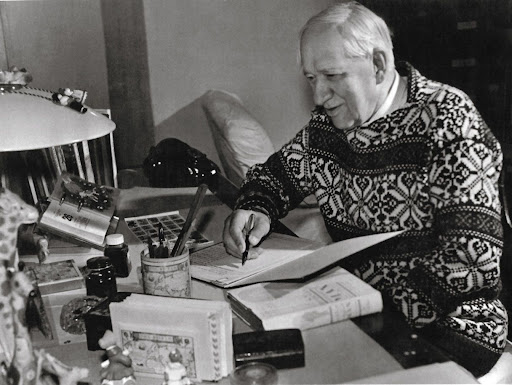

К. Чуковский в Переделкине, 1962. Фото: Литфонд

К. Чуковский в Переделкине, 1962. Фото: Литфонд

— Понятно, как это воспринималось на фоне советской критики, а насколько Чуковский по стилю и по своим оценкам был типичной фигурой в литературной критике Серебряного века?

— Абсолютно нетипичной. Критика Серебряного века, прежде всего, очень высоколобая и интеллектуальная. Это, я бы сказала, критика умных людей для умных людей. Конечно, статьи Чуковского — не критика для глупых, скорее критика для обычного читателя. В ней меньше сложной филологии, понятной узкому кругу интеллигентов, и видна установка на то, что позднее будут называть «широкими читательскими массами», стремление говорить «об умном» простым и ясным языком. При этом Чуковский постоянно поддразнивает читателя, провоцирует и злит. В его статьях всегда есть элемент перформанса — недаром он так много выступал с лекциями.

У очень многих современников это желание эмоционально вовлекать публику вызывало раздражение. Даже Блок, пока не познакомился с Чуковским ближе, возмущался, как он смеет «лезть своими одесскими лапами в нашу петербургскую боль», и презрительно записывал в дневнике по поводу «От Чехова до наших дней» цитату из «Фауста»: «Что хочет он на освященном месте?». Чуковского воспринимали как жонглера от литературы, скомороха, который профанирует священное искусство.

— А как такого человека, скомороха от литературы, занесло в детскую поэзию? Это ведь случилось еще до революции, то есть, кажется, вполне добровольно.

— Не последнюю роль сыграло то, что он довольно рано стал отцом, причем отцом Чуковский был умным и сознательным. Коля Чуковский родился в 1904-м, Лида в 1907-м, Боба [Борис. — Ю. К.] — в 1910-м, последней — Мурочка, в 1921-м. Сейчас очень любят термин «осознанное родительство» — и Чуковского легко назвать именно «осознанным», или скорее осознающим свое отцовство, родителем. Он относился к той редкой категории отцов, которым дети интересны, которым интересно за детьми наблюдать, проводить с ними время и занимать их общими со взрослыми делами. В какой-то степени это может быть связано с тем, что у него самого отца не было, и он ощущал боль за свое детство и за трагическую судьбу мамы, незамужней матери, которая соседям казалась падшей женщиной и с достоинством несла этот крест. Отношения с отцом у него не сложились, и позднее — однажды, когда тот приехал к нему на дачу в Куоккалу, — Чуковский его просто выставил за дверь.

Стихи он пробовал писать и до обращения к детской поэзии — лирические, в размыто-символистском духе, и, честно сказать, довольно безнадежные. К слову, эти стихи публиковались Павлом Крючковым, и ничего хорошего я о них сказать не могу. Помимо этого, Чуковский писал политическую сатиру, и вот в этих вещах 1905–1907 годов уже появляются знакомые нам «крокодильские» интонации:

Говорил Горемыкин Аладьину:

— Я тебя раздавлю, словно гадину.

И Аладьин твердил Горемыкину:

— Я тебя, Горемыкина, выкину.

А Столыпин,

Неусыпен,

Ничего не говорил.

К. Чуковский в Переделкине

К. Чуковский в Переделкине

Что еще важно, Чуковский был буквально пропитан русской поэзией. Он знал наизусть страшно много стихов, как никто другой умел растворяться в ритме и до слез наслаждался стихотворной речью. Уже в старости он вспоминал в дневнике, как когда-то, прогуливая школу, читал в саду Овидия и звучание этих строчек заставляло его плакать. Для него было естественным читать своим детям стихи и вводить их таким образом в мир русской поэзии, чтобы мелодику русского языка они впитывали даже раньше содержания. Естественной была и его способность на ходу что-то рассказывать детям — да и не только детям: Чуковский умел «заговаривать» своих собеседников всех возрастов, отвлекать их от боли, от тягот дороги. Когда они с Блоком уже незадолго до смерти Александра Александровича возвращались в Петроград с московских выступлений и Блок плохо себя чувствовал, — Чуковскому удалось бесконечными разговорами унять его боль и ненадолго отвлечь.

Вероятно, так же возникли и первые детские стихи. Чуковский вспоминал, что на его сына Колю в Хельсинки наехал экипаж, его отвезли к доктору, доктор был холоден и неласков, и на обратном пути отец стал рассказывать сыну сказку, в которой фигурировали и Крокодил, и добрый доктор. Он сам в воспоминаниях датировал эту историю 1914 годом, но в дневнике она записана под 1911-м, когда Коле было семь лет. Потом Чуковский записал и доработал эту сказку.

Идея записать ее и доработать появилась, когда Чуковский с Горьким придумали серию детской литературы в издательстве «Парус» и активно составляли альманах «Радуга», который так долго задерживали в типографии, что в итоге он вышел к Новому году под названием «Елка». То есть появление «Крокодила» хронологически совпало с ростом интереса у Чуковского к детской литературе вообще.

Но «Крокодил» оказался явлением двояким, не укладывающимся в рамки обычной истории для ребенка. Он вобрал в себя не только ритмы русской поэзии, но и многочисленные разговоры на улицах Петрограда времен Первой мировой войны, и предреволюционные уличные частушки, и объявления: «Как ты смеешь тут ходить, // По-турецки говорить? // Крокодилам тут гулять воспрещается» — это явная отсылка к часто встречавшимся листовкам «По-немецки говорить запрещается». Про эти переклички хорошо писал, во-первых, Мирон Петровский, а во-вторых, Кушнер в стихотворении «Современники» — он там приводит подборку параллельных мест из «Двенадцати» Блока и «Крокодила»:

«Все равно, интересно понять, что „Двенадцать” Блока

Подсознательно помнят Чуковского „Крокодил”».

Поэма была написана на год-полтора позже сказки — и в ней та же стихия кипящей революционной улицы, на которой происходит что-то непонятное и отовсюду доносятся звуки митингов, песни, лозунги и стрельба. Блок и Чуковский работают примерно с одинаковым языковым материалом, какой бы странной нам ни казалась эта мысль сегодня. Просто Чуковский писал для детей, его сказка — это попытка говорить с детьми о происходящем: о войне, о несправедливости, о том, что победа иногда оборачивается своей противоположностью, а звери идут войной на людей не потому, что они озверелые, а потому, что им плохо в зоопарках. Очень серьезные вопросы для маленькой детской головы.

— Переделкино — как вообще Чуковский там оказался? У него ведь довольно быстро начались проблемы с советской властью.

— Проблемы с новым режимом у него и правда были очень серьезные. Все 1920-е годы его по нарастающей топтали и изводили за сказки. Тогда распространилась установка, что детям нужны только положительные знания, а сказка для них вредна. Особенно вредным считался антропоморфизм — это когда зайчики и белочки разговаривают человеческими голосами и ведут себя как люди. Зайчик — сельскохозяйственный вредитель, муха и комар — тем более вредные насекомые, их женитьба друг на друге — совершеннейший бред, муха у Чуковского — переодетая принцесса, и никакие говорящие по-турецки крокодилы стали не нужны. Даже печатали плакаты, на которых крокодил загораживал фабрики и заводы.

Чуковский был ошельмован и объявлен чуть ли не контрреволюционером от детской литературы. В 1925-м, после смерти Есенина, Чуковский писал в дневнике: «Все писатели у нас сейчас — Есенины». Трудно назвать литератора, которого бы в то время не пытались сломать об колено. Возникла совершенно безумная идея, что писателей тоже надо коллективизировать и поставить на службу новому строю. Бедного Чуковского, измученного тем, что его перестали печатать, что придумали какую-то «чуковщину», что в «Детгизе» разоблачили «группку Чуковского-Маршака», объединив совсем не похожих и профессионально не связанных поэтов, — заставили написать покаянное письмо. Растоптанный Чуковский писал, что он понимает, что все его темы и ритмы давно умерли и сам он современному ребенку не нужен, но все-таки он очень постарается исправиться и вместе с современными писателями даст советским детям сборник фольклора о деревне «Веселая Колхозия». Он сам воспринимал это как предательство и ренегатство, тем более что за него пытались заступиться. В декабре-январе 1929—1930 годов на страницах «Комсомольской правды» и «Литературной газеты» шла жесткая дискуссия о детской литературе, в которой многие авторы, сотрудничавшие с ленинградским «Детгизом», защищали Маршака и Чуковского. И вдруг в разгар полемики появляется это письмо — как будто Чуковский вышел и сказал: «Вы уж простите, но мне придется покаяться».

Чуковский был ошельмован и объявлен чуть ли не контрреволюционером от детской литературы. В 1925-м, после смерти Есенина, Чуковский писал в дневнике: «Все писатели у нас сейчас — Есенины». Трудно назвать литератора, которого бы в то время не пытались сломать об колено. Возникла совершенно безумная идея, что писателей тоже надо коллективизировать и поставить на службу новому строю. Бедного Чуковского, измученного тем, что его перестали печатать, что придумали какую-то «чуковщину», что в «Детгизе» разоблачили «группку Чуковского-Маршака», объединив совсем не похожих и профессионально не связанных поэтов, — заставили написать покаянное письмо. Растоптанный Чуковский писал, что он понимает, что все его темы и ритмы давно умерли и сам он современному ребенку не нужен, но все-таки он очень постарается исправиться и вместе с современными писателями даст советским детям сборник фольклора о деревне «Веселая Колхозия». Он сам воспринимал это как предательство и ренегатство, тем более что за него пытались заступиться. В декабре-январе 1929—1930 годов на страницах «Комсомольской правды» и «Литературной газеты» шла жесткая дискуссия о детской литературе, в которой многие авторы, сотрудничавшие с ленинградским «Детгизом», защищали Маршака и Чуковского. И вдруг в разгар полемики появляется это письмо — как будто Чуковский вышел и сказал: «Вы уж простите, но мне придется покаяться».

А после Чуковскому стало уже совсем не до того: костным туберкулезом заболела его дочка Мурочка. Он постоянно ездил к ней в санаторий в Крыму и буквально разрывался между ней и Ленинградом. Не было работы, не было денег, Мурочка постепенно умирала у него на глазах. Чуковский на старости лет говорил, что воспринимал эти мучения как наказание за свое ренегатство. Но когда он немного отошел и вернулся в Ленинград, оказалось, что литературная жизнь полностью поменялась. Внезапно прикрутили самых рьяных рапповцев, которые раньше вытоптали все литературное поле. В 1932 году вышел указ о запрете всех литературных группировок, в 1934-м прошел первый съезд советских писателей, был организован Союз писателей — для Чуковского это было очень странной сменой контекста. С ним вдруг стали, по его словам, обращаться не как с изгоем, а как с классиком. Он очень удивлялся тому, что все словно забыли, что он писал что-то помимо сказок, — но обращались с ним так, будто по части сказок он безусловный классик. Даже газеты стали спрашивать его о творческих планах.

Он, правда, выполнил обещание написать про коллективизацию — но не «Веселую Колхозию», а повесть «Солнечная», о том самом детском костно-туберкулезном санатории, где прожила последние месяцы и умерла Мурочка. Дети в санатории привыкают жить вместе одним дружным коллективом, волнуются за судьбы всего окружающего мира, учатся терпеть боль, когда им перед остальными ребятами рвут зубы, потому что изолировать никого нельзя, они лежат в кроватках на открытой площадке. Конечно, в «Солнечной» силен элемент если не лжи, то умолчания: у Чуковского дети встают на костыли и идут в счастливое фабрично-заводское будущее, хотя писалась повесть тогда, когда было понятно, что никакого счастливого будущего у Мурочки не будет. Он похоронил дочку и привез из Крыма эту повесть, которая всем страшно нравилась. Сегодня она почти полностью забыта, хотя прочесть ее стоит. По ней видно, что человеку хочется говорить о боли, страдании, о болезни ребенка, но приходится пристегивать коммунистическую идеологию.

Чуковский очень долго не мог оправиться от этого удара, смерть Мурочки буквально оставила от него половину, потому что именно для Мурочки сочинялись последние, самые знаменитые его сказки. Эта трагедия словно лишила его способности сочинять. Он сам говорил, что «детский писатель, чтобы писать, должен быть счастлив». Чуковский же не то что не был счастлив — он пребывал в глубочайшем отчаянии.

И вот, вернувшись из Крыма, он обнаружил, что литературная жизнь все больше перемещается из Ленинграда в Москву. По разным поводам — прежде всего в связи с подготовкой первого съезда советских писателей — ему все чаще приходилось бывать в столице. Какое-то время он еще жил в Ленинграде, но уже в совершенно ином статусе. Вероятно, слово за него замолвил вернувшийся в СССР и всегда покровительствовавший Чуковскому Горький. С Корнеем Ивановичем по поводу преподавания литературы в школе консультируются деятели ВЛКСМ, он все время ходит по урокам, анализирует учебники, составляет хрестоматии — короче, заново включается в литературный процесс. Писать он почти ничего не может, поэтому всецело отдается вопросам преподавания литературы в школе и комплектации школьных библиотек (кстати, известная серия «Школьная библиотека» — это его идея).

Кроме того, переезжать надо было и потому, что в Ленинграде становится очень страшно. Наступает 1937-й, арестованы многие друзья Чуковского и его детей, арестован физик Матвей Бронштейн — муж Лидии Корнеевны. В это время Чуковскому приходится спасать тех, кого еще можно спасти. Он отправляет посылки в лагеря, хлопочет о судьбе Бронштейна, потом уговаривает уехать в Москву Лидию Корнеевну, поскольку понимает, что она следующая. Да и старший сын, Николай Корнеевич, мог попасть в беду: его имя было в списках участников заговора, который якобы возглавлял Тихонов и по которому взяли Заболоцкого, Стенича, Бенедикта Лифшица и многих других. К счастью, до Чуковского не добрались. Почему — трудно сказать. Я думаю, что все дело в плановой экономике: выполнили план по арестам, остановились и переключились на оформление арестованных — кого оформить по первой категории (расстрел), кого по второй (лагеря).

В Москве, как и полагается живому классику, он сразу получает квартиру на улице Горького, а спустя какое-то время и дачу в Переделкине. Советская власть считала тогда, что писателям надо обеспечивать условия для творчества. Потом, в 1939 году, этих насмерть перепуганных писателей еще и наградили орденами — кого-то орденом Ленина, кого-то орденом Трудового Красного Знамени (в число последних как раз попал Чуковский). Елена Цезаревна пересказывала по этому поводу историю, которую сообщил, кажется, Фадеев. Списки на награждение утверждал лично Сталин, а Чуковский значился сначала в списке на орден Ленина. Увидев фамилию Корнея Ивановича, Сталин удивился: «Чуковский? Да он же кадэт!» Имелось в виду, что он печатался в кадетской газете «Речь». Фадеев бросился его защищать: мол, нет-нет, его хвалил сам Ленин, о нем очень хорошо отзывается Алексей Максимович Горький. В общем, Чуковский после этого переехал в группу для получения ордена Трудового Красного Знамени.

К. Чуковский в своем кабинете в Переделкине, 1961

К. Чуковский в своем кабинете в Переделкине, 1961

— То есть получается, что жизнь Чуковского в 1930-е была довольно страшной, его со всех сторон обступали трагедии. И в тоже время есть знаменитая история о том, как они с Пастернаком самозабвенно хлопали на выступлении Сталина до, по словам самого Чуковского, боли в ладонях. Как одно сочетается с другим? Можно ли вообще реконструировать реальное его отношение к происходившему в стране?

— Как минимум очень сложно. В середине 1930-х он был почти очарован Сталиным. Во-первых, надо помнить, что отовсюду лились потоки пропаганды на тему того, что «жить стало лучше, жить стало веселее». Во-вторых, Чуковский тогда переживает настоящее возрождение и испытывает очень большие (и понятные) надежды на дальнейшие изменения: наконец-то справились с людьми, которые его истязали и мучили — с рапповцами, с педологами. Это был очень короткий период исторического оптимизма, когда казалось, что все сейчас пойдет на лад. Потом он, конечно, одумался, и в поздних дневниковых записях есть горькие сожаления о том, что он поддался этим опасным иллюзиям. Своего разочарования он не скрывал ни от себя, ни от близких.

— Его дневник вообще часто называют примером самоцензуры...

— Да, там даже есть фразы «Это написано для показа властям».

— А власти бы не поняли, что здесь он не искренен?

— Власти понимают только написанное прямым текстом, ни подтексты, ни сарказм они, как правило, не считывают. Естественно, в дневниках Чуковского много самоцензуры. Например, он записывает, как ему парикмахер рассказывает, что на Украине страшный голод и там идет настоящее истребление людей. Для Корнея Ивановича это очень важная и близкая тема: он же сам из Одессы, у него мама — украинская крестьянка, и он любит Украину. И тут же он записывает, что не очень поверил рассказу, потому что это звучало как-то истерично. Подобные разговоры он почти всегда снабжает пометками типа «наверное, все не так уж плохо». В другом месте он пишет: «Неделя об Ахматовой и Зощенко», — и больше ничего. А это 1946 год, и это главное литературное событие. Понятно, что для него их травля была чрезвычайно болезненна, он любил обоих и как литераторов, и как людей, но он не в силах был больше ничего записать. О ситуации с Пастернаком он пишет — по-английски! — одно предложение: «Я испытываю сильное-сильное негодование».

Все они жили с ощущением, что дневники и переписка запросто могут оказаться у следователя. Для Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны, которые уделяли огромное внимание сохранению материальных следов времени, это было мучительно. Сжечь переписку было невозможно, но невозможно было и хранить ее. Так в письмах появляются вырезанные строчки. Если вы откроете том их переписки, то увидите множество однотипных примечаний: «вырезана строка», «отрезан конец письма» и так далее. То есть они не избавлялись от текстов целиком, а уничтожали те фрагменты, которые могли вызвать проблемы. Никто не мог чувствовать себя в безопасности. И мы сегодня действительно знаем множество случаев, когда формулировки из дневников служили доказательствами антисоветских настроений и ложились в основу уголовных дел.

— А каков был его круг общения в писательском поселке?

— Чуковский довольно часто ходил гулять и вежливо раскланивался со всеми обитателями Переделкина. Иногда заходил к Пастернаку, в старости выгуливал катаевского пса Мишку. С кем-то он общался больше, с кем-то меньше, но вообще надо понимать, что он жил очень замкнуто. Чуковский всегда чрезвычайно много работал и ценил свое рабочее время. Походы в гости для него были мукой, он считал застолья организованной формой безделья, а безделья он категорически не выносил. Сходить к кому-нибудь по-соседски на чай — это точно не про Чуковского. Кроме того, из-за хронической бессонницы он очень рано ложился спать. Всякая жизнь, которая устанавливается между людьми вечером, была для него закрыта. Ну и еще он не пил, это тоже служило важным ограничителем.

Короче, он вел аскетическую и упорядоченную жизнь. Постоянно что-то писал, периодически ездил по делам в город. С кем он много общался, так это со своими литературными секретарями и редакторами. У меня, если честно, сложилось впечатление, что он был человек одинокий.

— Да, но если вернуться в дореволюционные времена, то картинка, кажется, будет совсем другой. На даче в финской Куоккале, тоже своеобразном творческом поселке, Чуковский был окружен десятками друзей и постоянно придумывал какие-то коллективные занятия. Что поменялось за эти годы?

— Ну, во-первых, он был тогда молод, полон сил и счастлив. Во-вторых, рядом был Репин, с которым его связывало огромное взаимное уважение и интерес. И в-третьих, рядом был Петербург с его кипучей творческой жизнью. Это создавало ощущение, что все доступно и все возможно. Чуковский делал то, что ему хотелось, ему не вставляли палки колеса, не пытались контролировать каждый его шаг. Кроме того, к моменту переезда в Переделкино значительная часть его обширного круга друзей из начала века просто рассеялась. Кто-то уехал в эмиграцию, многих репрессировали, а большинство просто осталось в Ленинграде.

При этом к нему продолжали приезжать старые знакомые, коллеги, молодые поэты и литературоведы. Рабочих контактов он и во второй половине жизни поддерживал огромное количество, а вот с дружескими было уже сложнее. Он стал скрытным и лукавым — ну, лукавым он, правда, был всегда. Наталья Ильина рассказывала, что, когда она однажды приехала к нему, Чуковский встретил ее с распростертыми объятиями, называл душенькой, пригласил погулять, три часа водил по лесу вокруг дома, а потом сказал: «Ну вам, наверное, уже пора», — и отправил на станцию, так и не пригласив зайти.

К. Чуковский в Переделкине. Фото: chukfamily.ru

К. Чуковский в Переделкине. Фото: chukfamily.ru

— В связи с этим вспоминается совершенно беспощадный мемуар, который оставил о Чуковском Евгений Шварц, — «Белый волк». Как вам кажется, в этих воспоминаниях, где Чуковский представлен человеком, не любящим ничего, кроме литературы, есть доля правды?

— Есть, но надо не забывать, что у Шварца есть о Чуковском и другой мемуар, с куда более дружелюбным и, пожалуй, более парадным его портретом — «Некомнатный человек». Эти два текста хорошо дополняют и уравновешивают друг друга. Помимо «Белого волка», кстати, есть и другие воспоминания о «злом Чуковском» — например, очень страшно его описала Наталья Роскина, которая, как и Шварц, одно время была его литературным секретарем. Роскина совершенно не сошлась с Корнеем Ивановичем характерами. Он оставил о ней драматическую запись «Наталья Александровна по-молодому фыркала над моими старческими потугами», а она рассказывала, что ее не приглашали в доме Чуковских к столу. Ей сразу сказали приносить обед с собой, потому что к семейным трапезам чужих не приглашают. Роскину это обижало, а особенно обидно было, когда она принесла какую-то булочку, Чуковский ее увидел, сказал: «О, булочка! Дайте ее мне», — и сразу съел.

Он, конечно, был человеком очень непростым во всех смыслах — и в общении, и по своему душевному устройству. Частый эпитет, который к нему применяют, — «коварный». Но все-таки нельзя сказать, что он любил одну только литературу. Он любил жену, Марью Борисовну, он любил детей, он любил не только литературу, но и литераторов, безумно по ним горевал. Он страшно плакал, когда умер Маяковский, причем с Маяковским у них были отношения сложные, если не сказать плохие, и даже воспоминания о нем Чуковский оставил натянутые: «я в ту пору не осознавал», «я не понимал», «мне он казался...». А в апреле 1930-го, когда Маяковский застрелился, он пишет: «Один в квартире, хожу и плачу и говорю „Милый Владимир Владимирович”». Чуковский любил людей — хотя и ненавидел, конечно, тоже, потому что они шли, и шли, и шли сплошным потоком, отнимая у него время, а время было единственным его сокровищем.

— А как он относился к тому образу всесоюзного доброго дедушки, который активно создавался в последние годы его жизни? К нему же постоянно привозили толпы детей, устраивали киносъемки.

— Иногда его это бесило, иногда, наоборот, развлекало. Общение с детьми было для него способом душевного отдохновения. Для него естественно было читать детям, озадачивать их чем-то, следить за их реакциями. Даже оказавшись в гостях, Чуковский с неизменным вниманием относился к хозяйским детям.

С другой стороны, он часто расстраивался, когда они вели себя как дикие обезьяны. Особенно его задевало, когда дети брали от взрослых худшее. У Лидии Корнеевны встречается история, как какие-то малолетние мерзавцы бросались в него то ли палками, то ли землей, и при этом матерились, а Чуковский посмотрел на них и только с грустью сказал: «Бедные, бедные, обокраденные души». Может, потому он и шел к детям, что на взрослых у него надежды было мало.

— Если верить новому отчету Российской книжной палаты, в этом году Чуковский впервые уступил первое место по тиражам детской литературы — британской писательнице Холли Вебб. С чем связана его уже столетняя популярность и не становимся ли мы свидетелями конца «эры Чуковского»?

— Прежде всего, следует помнить, что высокие тиражи — свидетельство популярности Чуковского не у детей, а у их родителей, которые на нем выросли. Читают же его потому, что его сказки — идеальное первое чтение: психологически очень выверенное и написанное с безупречным вкусом введение ребенка в стихию русского стиха. Благодаря Чуковскому дети одновременно начинают говорить по-русски и слышат русскую поэзию.

Что же касается предположительного «заката» Чуковского, то просто появляются новые поколения родителей, которые применяют к нему свои представления о прекрасном и начинают задаваться вопросами, как комар мог жениться на мухе, не слишком ли это абсурдно, не слишком ли Бармалей страшный — в общем, типичными вопросами обывателей всех времен. Поэтому детям покупают более «безопасные» книжки — те же истории Холли Вебб про кроликов и котиков с большими глазками.

— Как вы думаете, что изменилось бы в творческой судьбе Чуковского, не случись революции? Стал бы он заниматься детской литературой?

— Трудно сказать. Конечно, он бы продолжил работать в критике, занимался бы популяризацией и литературоведением и издавал Некрасова, но я почти уверена, что он бы все равно писал сказки. Я не могу предположить, что если бы не революция, то у него бы не родилась Мурочка и ему не для кого было бы сочинять прекрасные стихи. Навряд ли детская литература стала бы основным его занятием, может быть, не появилась бы книга «От двух до пяти», но совсем этот интерес исчезнуть не мог. Он ведь еще в 1909 году в газете «Речь» предложил читателям присылать ему детские словечки и высказывания.

Помните, у Ахматовой в «Северных элегиях» есть стихотворение про неслучившуюся и более благополучную жизнь: «И женщина какая-то мое // Единственное место заняла, // Мое законнейшее имя носит, // Оставивши мне кличку, из которой // Я сделала, пожалуй, все, что можно»? Оно заканчивается парадоксально, но очень характерно для людей того поколения: «Но если бы оттуда посмотрела // Я на свою теперешнюю жизнь, // Узнала бы я зависть наконец...» Когда уже в 1960-е они попадали за границу (Ахматова ездила получать премию «Этна Таормина» в Италию, потом за степенью в Оксфорд, и в Оксфорд же ездил Чуковский), они встречались там с людьми, с которыми их разлучила революция, и, разумеется, задумывались, как бы сложилась их жизнь, если бы все пошло иначе. И я не знаю, до какой степени они готовы были променять свою страшную жизнь, по которой XX век проехал танком, на жизнь гипотетическую, счастливую или несчастливую.