Что такое утопическое восприятие и куда оно нас ведет

Интервью с Ириной Каспэ, автором книги «В союзе с утопией»

— Когда вы начали заниматься утопиями и утопизмом? Это был чисто академический интерес или тема утопий трогает вас как-то лично?

— В 2010-м, если не ошибаюсь, году Наталья Самутина, моя коллега, недавно ушедшая из жизни, позвала меня участвовать в конференции «Пути России» в Шанинке, — она там делала секцию про образы будущего. Наталье вообще была свойственна инспирирующая роль в жизни разных людей, и, пожалуй, именно с этого выступления начался мой интерес к утопии и utopian studies. Это не был интерес к политическим воззрениям тех или иных утопистов; мне было интересно думать о том, как я воспринимаю утопическое, как я опознаю утопию, какие пространства видятся мне утопическими — какие чувства они у меня вызывают и что со мной делают. То есть утопия существует для нас постольку, поскольку мы умеем на нее смотреть. И можно говорить об определенных навыках утопического взгляда, которые воспроизводятся в культуре. Утопическое пространство — своего рода имплант, встроенный в структуру восприятия человека Нового времени, мы не только и не столько выдумываем утопию, сколько ее опознаем по определенным признакам, определенным образам, определенным свойствам. Вот этот навык видеть утопическое в тех или иных объектах и интересует меня больше всего.

— Это, как я понимаю, достаточно актуальное восприятие утопического. А как вообще развивалось утопическое мышление? Когда появились утопии, когда они из жанра литературы превратилась в более общее понятие и в предмет для научного изучения?

— Поскольку мне интересно смотреть на утопию как на феномен Нового времени, я придерживаюсь исследовательской традиции, в рамках которой принято считать, что утопия появилась тогда, когда была написана «Утопия» Томаса Мора — в 1516 году. В словарях XVII века утопия определяется как «воображаемое место или страна», а как жанр — только в XVIII столетии. Тогда же этот жанр начинает рассматриваться как удобная форма беллетризации идей (прежде всего философов-просветителей), а идеальное утопическое пространство впервые размещается не в географических, а в исторических координатах — возникает прогрессистский образ светлого будущего. Параллельно термины «утопия», «утопический», «утопист» входят в политический язык и в XIX веке начинают использоваться для обозначения определенных политических взглядов (так называемые социал-утописты не писали текстов в утопическом жанре). Своего рода пределом или тупиком тут становится парадоксальный образ «реализованной утопии», который получает распространение в первой половине ХХ века и особенно после Второй мировой войны, когда складывается язык описания тоталитарных режимов. Апологетам утопии приходится доказывать ее нереализуемость, тем самым возвращая ей перспективу и статус надежды.

Собственно, в этом и сложность с утопией как предметом изучения — в зависимости от позиции исследователя она может определяться и как жанр, и как какой-то универсальный, всегда существовавший способ мышления, и как проективное пространство, и как метод социальной критики и социального воображения.

Меня больше всего привлекает возможность оттолкнуться от пространственного восприятия и подумать о том, что в культуре Нового времени образовалось какое-то определенное место для утопии — и тогда можно задаться вопросами, зачем оно нам и почему это несуществующее пространство может оказываться таким притягательным и таким отталкивающим.

И самое для меня важное: я убеждена, что ответы на эти вопросы стоит искать не в области политического, а в области экзистенциального. Утопия — не только про политику и социальность, точнее, она позволяет увидеть экзистенциальные основания политического и экзистенциальные основания вообще. Позволяет говорить об экзистенциальных вещах — смысле, смерти, ощущении собственного «я» — на языке политического.

— А можем ли мы сейчас, обладая нашим опытом и инструментарием, рассматривать как утопические более ранние тексты об идеальном пространстве или времени, тексты, которые появились до Мора? Ну, например, платоновское государство или Град из «Откровения» Иоанна Богослова? И обратный процесс тоже интересен — понял бы Платон Мора?

— Не возьмусь сказать, как бы прочел моровскую «Утопию» Платон, а что касается первой части вашего вопроса — то да, именно так. И «идеальное государство» Платона, и тысячелетнее царство, описанное в «Откровении», неоднократно рассматривались как утопии — уже ретроспективно. Мор и сам начинает «Золотую книжечку» многочисленными аллюзиями на платоновские диалоги (и на другие античные и средневековые тексты о несуществующих государствах), подсказывая читателям возможность такого прочтения. Это и есть навык утопического взгляда — когда он сформирован, важно не столько, где мы видим утопию, сколько как, каким образом мы ее видим.

Действительно — как? Мор пишет свою «Утопию» в очень непростое, переломное время, накануне Реформации и религиозных войн, когда утрачиваются привычные опоры и мир выглядит хаотичным, непредсказуемым, нередко абсурдным. Принципиально меняются не только социальные отношения (рушатся феодальные порядки и складываются капиталистические), но и восприятие человеком самого себя, своего «я» — возможно, начинает формироваться то, что мы сегодня понимаем под «идентичностью» и «субъектностью». Мне нравится идея (она высказывалась Стивеном Гринблаттом, например, и другими исследователями), что Мора эти изменения одновременно и увлекали, и отталкивали, что утопия становится для него таким проективным пространством, где он пытается одновременно и опробовать новые, открывающиеся возможности и нейтрализовать, блокировать их непредсказуемость. Утопия становится пространством контроля над хаосом, пространством концентрированного смысла, местом, из которого изгнано все нефункциональное, все, что кажется бессмысленным, лишним, иными словами — непредсказуемым.

Конечно, потом в представлениях об утопии многое менялось, но это дистиллированное пустотное пространство контроля, очищенное от того, что семиотики называют «шумом», в каком-то смысле оставалось отправной точкой утопического восприятия. Во всяком случае, для меня это отправная точка в ответе на вопрос, как мы видим утопию.

— Можно ли говорить, что в нашей стране были какие-то utopian studies, будь то изучение литературных произведений или утопизма вообще?

— Вы имеете в виду в советское время? Разумеется, исследовались и утопические произведения (работы Игоря Осиновского о Томасе Море), и утопизм как определенный набор «политических идей» (исследования Вячеслава Волгина). Отдельная интересная тема — размышления о природе идеального, утопического в трудах так называемых «неортодоксальных марксистов» (Ильенкова, Столовича и др.). Официальный статус утопии в СССР хорошо выражен в названии книжной серии, которая выходила с 1947 года под редакцией Волгина, — «Предшественники научного социализма». При этом нормативное отношение к «предшественникам» колебалось — они то включались в пантеон, то критиковались за «ненаучность», то удостаивались снисходительного одобрения. Все это, безусловно, влияло на возможности академических исследований. В перестроечной публицистике слово «утопия» получает резко негативное значение, прямо ассоциируясь с «коммунистической идеологией». В это время очень важную роль в развитии русскоязычных утопических исследований сыграла Виктория Чаликова — она многое сделала и для преодоления изолированности советского академического сообщества (важной вехой в этом смысле стала составленная ею книга «Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы»), и для формирования более взвешенного, менее тревожного, менее публицистического языка говорения об утопии (как она формулировала, «опасность не в самой утопии, а в ее отношениях с реальностью»).

— А если говорить о советском времени — по крайней мере, о позднесоветском, — ведь тогда был очевиден разрыв между тем, какая утопия обещается официальным дискурсом, и тем, что человек реально видел за своим окном?

— Если говорить о «последнем советском поколении» (в терминах антрополога Алексея Юрчака), отношение к утопическому светлому будущему можно сравнить с декадансом религиозных верований (что-то подобное происходило, например, с греческой и римской религиями на поздних стадиях) — когда вера уже не вполне живая и буквальная, в ней много формального и ритуального, и в то же время она не подвергается открытому сомнению. И все высокие смыслы, все предельные переживания продолжают проецироваться на эту омертвевшую и вырождающуюся форму.

Хороший пример — фильм «Гостья из будущего», хорошо показывающий, что происходило с образом светлого коммунистического будущего в позднесоветское время. Это такая малобюджетная утопия — как будто уже не хватает ресурсов, ни материальных, ни ценностных, чтобы образ будущего воплотить. Пространство будущего тут выглядит как детский парк с дешевыми и очень дешевыми аттракционами.

— Да, кареты-телепорты с крючками буквально от деревенских туалетов.

— Да, кареты-телепорты с крючками буквально от деревенских туалетов.

— И сделанные практически из фанеры! А с другой стороны — это ведь был очень популярный фильм, для многих детей «последнего советского поколения» даже культовый, с ним связывались какие-то очень важные переживания.

— Но при этом и «Гостья из будущего», и «Лиловый шар» — это очень надрывные фильмы. Помимо вот такого отображения будущего, там же напрямую звучит мысль, что в будущее-то нас не пускают. То, о чем пишет Игорь Гулин, в общем.

— Да, я тоже вспомнила его отличные тексты о позднесоветских фантастических фильмах. Но у Гулина это все скорее живая, животрепещущая сакральность. Мне же кажется, что тема заката, вырождения сакрального тут крайне важна. Переживание «утопия для меня закрыта, меня, несовершенного, туда не пустят» вообще очень значимо для утопического восприятия — об этом много думал и писал Герберт Уэллс. Но в самые поздние годы социализма тут добавляется что-то еще, это даже не столько ощущение, что не пустят, сколько одновременно и желание верить в светлое будущее, и понимание, что, похоже, такое будущее не очень возможно. Как будто одновременно сосуществуют два утверждения: «я верю в коммунизм» и «коммунизм не наступит никогда». Коммунистическое будущее одновременно и обесценивается, и каким-то странным образом сохраняет свой сакральный статус. И как раз отсюда, мне кажется, и возникает «надрыв».

— А в советских текстах эта мысль — меня не пустят в утопию — насколько вообще активно звучала? Я вспоминаю сразу роман Савченко «За перевалом», где попавший в светлое будущее профессор в итоге фактически умер как личность.

— Да, эта тема так или иначе звучала. Может быть, не буквально «не пустят», но нередко подчеркивалось, что обычный человек недостоин утопии или не выдерживает ее идеального великолепия. Начиная с досоветского романа Александра Богданова «Красная звезда», герой которого сходит с ума, потому что переполнен впечатлениями от утопического марсианского мира (правда, потом выздоравливает). Или с пьесы Маяковского «Клоп», герой которой может находиться в мире коммунистического будущего только в качестве экспоната в зоологическом саду, в соседстве со столь же неуместным клопом. В конце 50-х — начале 60-х годов очень активно используются гигиенические метафоры: существует опасность заразить утопию своими «миазмами» несовершенства, и поэтому, скажем, заглавный персонаж детской повести Олега Павловского «Необычайное путешествие Петьки Озорникова» (1956), направляющийся на машине времени в коммунистическое будущее, обязательно должен предварительно очистить карманы и вымыть руки.

— А вот это советское утопическое — в фильмах, в книгах — у вас есть какой-нибудь саундтрек к нему?

— Это, конечно, должен быть очень эклектичный саундтрек, история советского утопического (как и в целом советской культуры) — долгая и неоднородная. Наверное, такой саундтрек должен начинаться с симфонического звучания (если вспомнить фильм Дзиги Вертова «Энтузиазм: симфония Донбасса»), а заканчиваться сентиментальными и «надрывными» песнями из того самого детского фантастического кино 1970–1980-х годов — «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко».

— А как менялось восприятие этого утопизма, который и после распада СССР разлит в повседневности — в архитектуре, пространствах, фильмах, музыке — жителями нашей страны начиная с эпохи застоя и до нашей дней?

— Самый очевидный ответ на ваш вопрос связан с конструкцией «будущее в прошлом», или «бывшее будущее», которая становится очень востребованной, кстати говоря, не только на территориях распавшегося СССР (в близком контексте британский теоретик культуры и эссеист Марк Фишер писал об «утраченном будущем»). Самая очевидная метафора для утопического восприятия, обращенного в прошлое, — руина. Разрушающиеся советские пространства привлекают внимание — будь то безлюдные, ветшающие индустриальные пейзажи (в проектах художника Павла Отдельнова), или бывшие объекты стратегического назначения, обедневшие территории вокруг неработающих космических заводов (см. цикл «Космический проспект» Галины Рымбу, в особенности стихотворение «Орбита»), или заброшенные пионерские лагеря и целые промышленные города, оставленные людьми, которые переоткрываются и переозначиваются в «сталкерской» субкультуре.

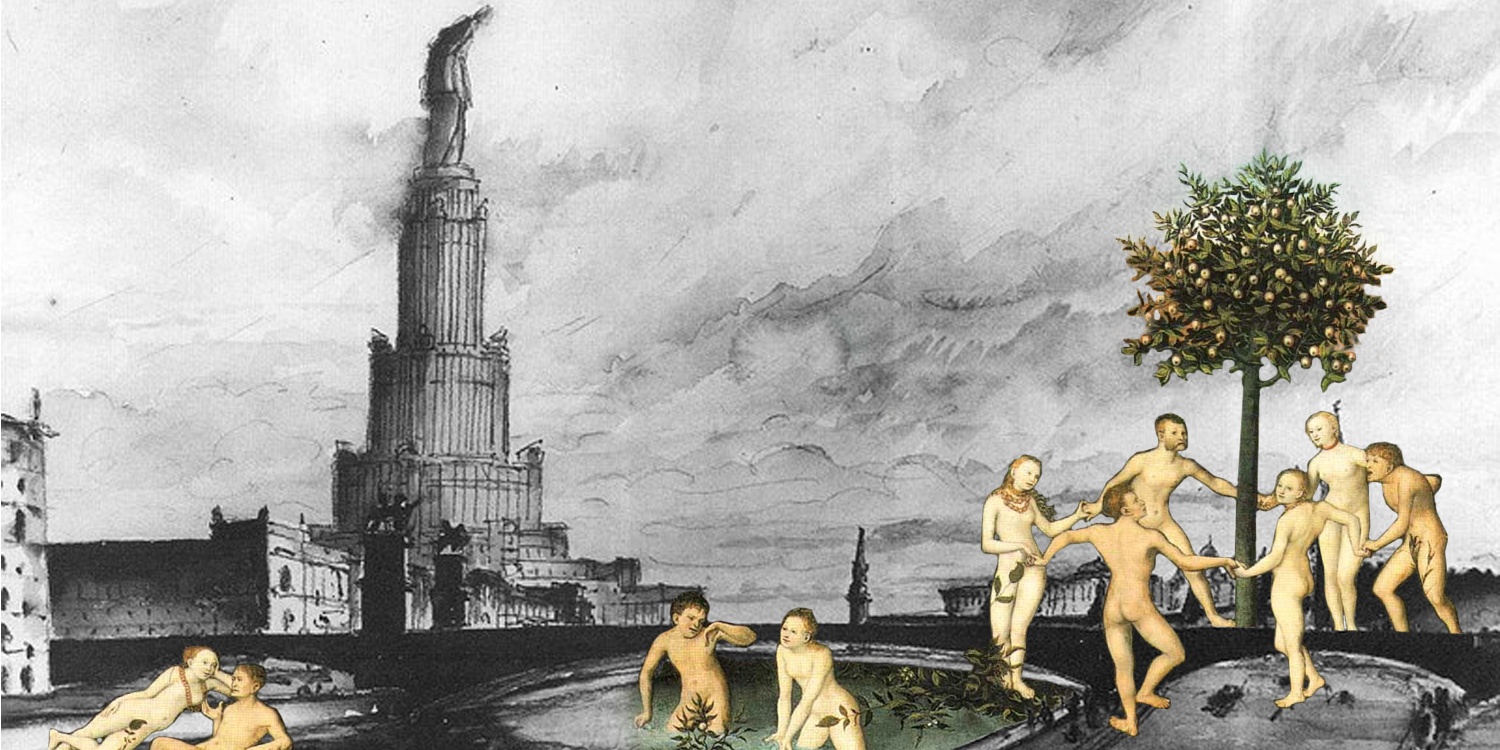

В последнее время появляются теоретические работы (Андреаса Шёнле, Дилана Тригга, в России — Оксаны Гавришиной), в которых руина рассматривается не как некий физический объект, а как оптика, способ взгляда, тип воображения. И, кстати говоря, руинирующий взгляд возникает в культуре тогда же, когда и утопический — в эпоху Ренессанса. Руина, как и утопия, — пространство, в котором для нас нет места, иное и пустынное, но только вместо утопического упорядочивания и контроля здесь, наоборот, — стихийные, полностью вышедшие из-под человеческого контроля процессы распада. В своей книжке «В союзе с утопией» я показываю, что утопия в ХХ веке во многом играла роль последнего форпоста, защищающего от страха смерти. Руина — то, что происходит, когда этот форпост сдан. И в этом смысле руину очень легко увидеть как бывшую утопию, как то, что осталось от утопии. А сожаление об утраченной утопии — как руину.

— Можно ли говорить, что этот ретрофутуризм существует как бы в нескольких пластах? С одной стороны, это топливо для такого безнадежного и довольно агрессивного политического ресентимента, ретротопии: «верните меня в Советский Союз». А с другой, он же вправду дает какую-то пищу, чтобы думать о будущем, о том, как оно может выглядеть, рождает какие-то утопические импульсы, направленные вперед.

— Я думаю, что пластов гораздо больше. И в любом случае все эти неоднозначные понятия, при помощи которых описываются сегодняшние отношения с прошлым, — будь то «ностальгия», или баумановская «ретротопия», или «ретрофутуризм» — в очень незначительной степени подразумевают желание вернуться назад или двигаться вперед. Скорее речь идет о нелинейных, неисторических способах восприятия времени. Конструкция утопического прошлого или утраченного будущего тут может стать поводом для глубокой рефлексии о месте человека здесь и сейчас, а может приобретать исключительно стилистическое значение: в этом случае «ретрофутуризм» — такой же стиль, как, скажем, нуар.

— Очевидно, после разочарований в прогрессистском мышлении во второй половине ХХ века, после падения Восточного блока и прочего утопическая мысль изменилась или переродилась. Насколько вообще распад СССР и все сопутствующие события повлияли на utopian studies — и в СССР, и в остальном мире?

— В utopian studies эти события помечаются как этап «крушения больших утопий». Если говорить об utopian studies в узком смысле, как о сообществе неомарксистских исследователей, которое заявляет о себе в 1970–1980-х годах (Фредрик Джеймисон, Том Мойлан, Дарко Сувин, позднее — Рут Левитас и др.), то оно изначально складывалось вокруг стремления «оправдать утопию», что означало поиск возможности говорить об утопии вне привязки к «большим нарративам» и большим политическим программам, в том числе тоталитарным. Различая «утопические программы» и «утопические импульсы», Джеймисон демонстрирует, что утопия остается и тогда, когда большие утопические программы кажутся невозможными.

— Нет ли в этих способах отношения к утопии — в джеймисоновских «утопических импульсах» или в «воспитании желания» Рут Левитас — пораженчества, отказа от утверждения, что утопии действительно могут менять историю? Не рискуем ли мы вместе с большими утопическими программами выбросить и надежду на какое-нибудь светлое будущее?

— Ровно наоборот: «утопические программы» для Джеймисона — что-то костное и ригидное, а спонтанность и изменения связаны с «импульсами». Идею «утопических импульсов» Джеймисон заимствует у Эрнста Блоха, который помещал утопию в центр своей «философии надежды». Речь не вполне о надежде на «светлое будущее» в буквальном понимании, а скорее о восприятии утопии как вдохновляющей возможности выйти за пределы собственных ограничений. «Утопические импульсы» тут означают встречу с чем-то принципиально новым и похожи на вспышки озарения, которые позволяют критически увидеть рамки, заданные доминирующими идеологиями. Правда, Джеймисон в этом отношении менее идеалистичен, чем Блох, и самые интересные джеймисоновские размышления — как раз о невозможности выйти за пределы собственных ограничений: именно сбои, когда утопия обнаруживает свою невозможность, когда не получается «вообразить мир без негативности», как раз и сигнализируют о том, что мы приблизились к блокам и «слепым пятнам» нашей культуры. Это такой способ смотреть на собственную культуру через призму утопии, превращение утопии в «метод» исследования настоящего. И — один из ответов на вопрос, зачем нужна утопия. Не могу сказать, что этот ответ мне очень близок, но сам «метод», конечно, весьма продуктивен.

— А на самом деле — зачем это нужно современным людям? В том числе тем, которые не застали Советский Союз, если обращаться к нашей истории?

— Это очень большой вопрос, здесь может быть только много разных, заведомо неполных ответов. Очевидно, что интерес к утопии в последнее время растет и он уже никак не связан с Советским Союзом. При этом сложно представить, что кто-то сядет и напишет утопическую книгу, в которой будет детально и подробно сконструирован идеальный мир. А если подобные попытки и предпринимаются — как «Утопия для реалистов» Рутгера Брегмана, — кажется, что из них выхолощена сама квинтэссенция утопического (уже само парадоксальное, приземляющее название брегмановской книги никак не совместимо с тем, что Блох подразумевал под «философией надежды»). Возможно, утопия сегодня скорее обнаруживает себя в сообществах, в коммуникации, в совместном действии; она описывается в терминах совместности и солидарности (конечно, прежде всего в «левых», марксистских дискурсах) и часто так и остается своего рода паролем, позывным сигналом, позволяющим выстроить эту совместность. Характерный пример — замечательный проект «Утопия». Собственно, к утопии на сайте проекта отсылает только краткая врезка: «Топим за Утопию! Мир без насилия — утопия. Воображаемое недостижимое будущее. Мы хотим разобраться, как к нему приблизиться...» В остальном контент сайта совершенно не утопический — речь идет о вполне реальных и важных вещах, о реальных социальных и политических проблемах, связанных с насилием. Похоже, что упоминания утопии и даже просто произнесения слова «утопия» оказывается достаточно. Достаточно, чтобы задать вдохновляющий горизонт идеального и должного (в то время как другие, неутопические формы долженствования не вызывают доверия или не вдохновляют). Достаточно, чтобы опознать все возможные контексты, в свернутом виде содержащиеся в слове «утопия». Такой экстракт, концентрат утопии, который даже нет необходимости разворачивать.

— Я вижу это обращение к утопической риторике и у музыкантов (в том числе самых мейнстримных), и у актуальных поэтов, таких как Галина Рымбу или Влад Гагин. Как думаете, может ли утопизм еще раз раскрыться в той манере, в какой он это делал в ХХ веке, в виде создания больших утопических программ?

— Я вижу это обращение к утопической риторике и у музыкантов (в том числе самых мейнстримных), и у актуальных поэтов, таких как Галина Рымбу или Влад Гагин. Как думаете, может ли утопизм еще раз раскрыться в той манере, в какой он это делал в ХХ веке, в виде создания больших утопических программ?

— Я думаю, что крах «больших утопий» необратим, как и крах прогрессистского образа будущего (идея «дальше будет лучше» для современного человека уж очень сомнительна), как и опыт ХХ века в целом. И не могу сказать, что сожалею по этому поводу. Но «утопические программы» — это все же не моя терминология. А если вернуться к интересующему меня пространственному измерению утопии, то для улавливания тех изменений, которые сегодня происходят с утопическим восприятием, пожалуй, лучше всего подходит метафора «горизонта». Об этом очень точно говорит философ Оксана Тимофеева (кстати, в интервью Галине Рымбу): «„Утопический горизонт” — очень даже хорошая метафора, только она сложнее, чем кажется, если понимать горизонт не как ворота в новую жизнь и не как место, где мы можем шагнуть с земли на небо, но как равноудаленную полосу между двумя бесконечностями, которая всегда перед нами. Предлагаю назвать это логикой горизонта: в каком бы направлении и с какой бы скоростью мы ни двигались, перед нами все равно будет маячить горизонт, видимый или невидимый». В такой оптике утопия — даже не территория, а линия, за которую уже не получится заглянуть. При этом линия горизонта очень притягательна, и движение к ней наполняет жизнь смыслом. Но это больше не движение вперед в старом прогрессистском понимании — горизонт окажется всюду, куда бы мы ни двигались.

— Интересно, что из другого лагеря эта цель маркируется уже как антиутопия, звучит абсолютно антиутопическая риторика про цифровой тоталитаризм и т. п.

— Да, это как раз то, что мы унаследовали от ХХ века, — два прямо противоположных образа утопии: утопия как освобождение и утопия как подавление, утопия как преодоление насилия и утопия как насилие. И, соответственно, два связанных с утопией аффекта — надежда и тревога. Сегодня можно обнаружить немало объектов такой антиутопической риторики и антиутопической тревоги — не только «цифровой тоталитаризм», но и, не побоюсь этого термина, «cancel culture».

— Как мне кажется, антиутопия сейчас — это очень простой жанр.

— Действительно, и антиутопический жанр, и антиутопический взгляд выглядят сейчас очень предсказуемо — кажется, нам известны и заранее понятны все линии антиутопической критики, все поводы для антиутопической тревоги. И правая идея о тоталитарных потенциях утопии как будто бы никак принципиально не развивалась со времен Поппера, в отличие от левых, теоретически изощренных utopian studies.

Но я думаю, что возможности антиутопического взгляда далеко не исчерпаны. Я в значительной мере опиралась на этот взгляд, когда писала свою книгу. Этот взгляд позволяет увидеть утопию как «подмороженное» пространство, пространство вытеснения и исключения — пространство, из которого вытеснены какие-то элементы живого опыта, какие-то чувства и потребности, противоречащие идеальному порядку, не подлежащие контролю. Пространство не очень живое, но и не мертвое (кто не живет, тот и не умирает), зависшее между жизнью и смертью. Этот взгляд может быть полезен — он сталкивает нас с неудобными вопросами: что именно мы не готовы в себе и вокруг себя замечать, с чем не готовы соприкасаться, что хотим анестезировать?

Более того, мне кажется, что сегодня утопический и антиутопический взгляды нередко оказываются совместимы и даже неотделимы друг от друга. И часто увлеченности утопией сопутствует тревога — как будто без тревожной ауры утопия лишилась бы значимой доли своей притягательности.

— А как вообще провести границу между утопией и антиутопией? Взять, например, «Возращение со звезд» Лема — вполне здоровый и счастливый мир, но с каких-то позиций весь этот общественный контроль за агрессивностью будет совершенно неприемлемым. Но многие наверняка согласились бы жить в таком обществе. Разница только в оптике смотрящего?

— В конечном счете — да. Разница только в оптике смотрящего.

— Ну и напоследок: посоветуйте пять книг, с которых можно начать изучение утопий и утопизма.

— Во-первых, я советую начать с «Утопии» Томаса Мора. Во-вторых, очень рекомендую читать Герберта Уэллса — «Современную утопию» и в особенности «Люди как боги», — это не столько утопические романы, сколько тонкий анализ утопического восприятия. В-третьих, для ориентации в теме можно посмотреть сборник эссе Виктории Чаликовой «Утопия рождается из утопии» (прежде всего — главу «История понятия»). В-четвертых, все-таки не обойтись без Маннгейма («Идеология и утопия»). В-пятых, «Archaeologies of the Future» Джеймисона или переведенные на русский статьи из этой книги («Политика утопии», «Прогресс versus утопия, или Можем ли мы вообразить будущее?»). Но это только начало.