Что такое украинский нацмодернизм

Интервью с Александром Дмитриевым и Галиной Бабак

Недавно в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга «Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е — начало 1930-х)», посвященная украинскому формализму — направлению, которое активно развивалось в двадцатые годы прошлого века, но потом было полностью забыто. По просьбе «Горького» Константин Митрошенков поговорил с авторами этого исследования, историком Александром Дмитриевым и историком литературы Галиной Бабак, об их книге (

— История формальной теории в Украине — относительно малоизученная тема, по крайней мере, если мы говорим о русскоязычных исследованиях. Расскажите, как вы пришли к ней?

Галина Бабак: Я пришла к этой теме из-за увлечения литературным авангардом — сначала украинским и русским, потом чешским. В магистратуре (в Харькове и в Праге) меня интересовало соотношение модернизма/авангарда/соцреализма в творчестве украинского поэта Миколы Бажана.

Я очень благодарна профессору Александру Кратохвилу, который посоветовал мне заняться «украинским формализмом» в докторантуре Карлова университета. Где-то в 2015 году я познакомилась с Сашей [Александром Дмитриевым. — К. М.] — случайно нашла его статью в интернете, поняла, что мы интересуемся схожими вещами и написала ему. Потом уже были личные встречи и долгие разговоры на общие темы, а в 2019 году я получила от Карлова университета грант на издание книги и предложила Саше сделать эту книгу вместе, поскольку знала, что есть сюжеты, в которых он ориентируется лучше.

Александр Дмитриев: Я занимался изучением русского формализма с довольно непривычного ракурса — как социолог науки — и поэтому изначально был погружен в тему, но все-таки оставался чуть-чуть в стороне. Интересующие меня вопросы — как устроен научный кружок? почему он становится целой школой (или, наоборот, этой участи избегает)? что нужно, чтобы «основать направление»? — предполагают взгляд с птичьего полета, своего рода самоотчуждение, которое на литературном материале блестяще практиковал Виктор Шкловский уже век назад.

Важную роль сыграло то, что я родился и вырос в Украине, когда она еще входила в состав СССР. Если бы в средней школе я не читал Тараса Шевченко, Павла Тычину, Михаила Коцюбинского и других украинских авторов (допущенных в советский канон), то, наверное, меня эта тема так сильно не зацепила бы. И в этом заслуга моих учительниц украинской литературы в Херсоне, городе почти совсем русскоязычном тогда. Но иногда и этого «почти» может хватить (осмелюсь сказать — «к счастью»); язык ведь не задает сам по себе устройство культурного ландшафта.

— Расскажите про название книги. Почему «Атлантида» и почему «нацмодернизм»?

ГБ: Наша с Сашей книга — это попытка заново открыть феномен украинского формализма, который динамично развивался в 1920-е годы, а впоследствии оказался напрочь забыт. Отсюда и Атлантида. «Нацмодернизм» — термин, к которому мы пришли не сразу, он как бы сам логично возник в процессе работы над книгой. Нам было важно отделить украинский национальный проект модернизации, который начал активно развиваться на рубеже XIX — XX веков (и в особенности после 1905 года), от советского, который наложился на уже подготовленную почву. Поэтому понятие «нацмодернизм» мы используем сугубо для рассмотрения художественных, идеологических и культурно-исторических процессов, которые происходили в 1920-х — начале 1930-х годов в Украинской СССР и в некоторых других национальных республиках. Таким образом мы пытаемся показать типологическую схожесть исторических процессов, в которых, конечно, принципиально важное место занимает литература и литературная теория.

АД: Мне нравится эта метафора. Атлантида — это затопленный остров, целый ушедший мир, от которого остались лишь смутные воспоминания. Чтобы исследовать его, нужно глубоко погрузиться под воду, задержать дыхание и не спешить с обобщениями. Слово «погружение» довольно точно описывает наше исследование. Многие тексты, с которыми мы работали, были запрещены в 1930-е годы и помещены в спецхран, из-за чего доступ к ним исследователей был затруднен. В этом заключается важное отличие украинского формализма от русского: если Шкловского, Тынянова и Эйхенбаума начали изучать еще в советский период (стараниями недавно ушедшей Мариэтты Чудаковой в первую очередь), то их украинские коллеги на долгие годы оказались забыты.

Что касается понятия нацмодернизма, то мы выбрали его по аналогии с соцмодернизмом, понятием из области архитектуры и урбанистики. Нас интересовала прочная и неслучайная связь художественного, культурного и литературного модернизма с модерном политическим и социальным.

— Вы не ограничиваетесь литературной теорией, но говорите также о литературе украинского модернизма. В чем отличительные особенности украинского модернизма по сравнению с модернизмом русским/советским?

ГБ: Украинский модернизм часто сравнивают с русским модернизмом. Мне кажется, что это не совсем верная стратегия. Если сравнивать развитие модернизма в России и в Украине, то мы найдем не так уж много точек пересечения. Кроме того, это сравнение в глазах читателя Белого и Блока будет, вероятно, не в пользу украинского модернизма.

Вплоть до конца 1990-х годов среди украинских литературоведов шла дискуссия о том, был ли вообще украинский модернизм и что следует понимать под этим. Здесь важно сказать о пионерских работах Соломии Павлычко (включая ее «Теорию литературы»), в которой она убедительно продемонстрировала, что в Украине был свой модернизм. Украинский модернизм, в отличие от русского, был в меньшей степени институционализирован. Не существовало мощных центров, устойчивых журнальных и издательских предприятий, развитие шло более фрагментарно. Кроме того, украинский модернизм очень неоднороден стилистически. Еще одна важная особенность — в украинском модернизме было очень мало манифестов и программ литературных объединений.

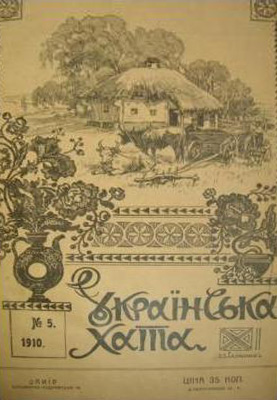

Одним из первых центров украинского модернизма стало сообщество «Молодая муза», существовавшее во Львове с 1906-го по 1909 год. После этого центр литературной жизни переместился в Киев. Там с 1909-го по 1914 год издавался журнал «Украинская хата», в котором важную роль играли критики Микола Евшан и Сриблянский.

Одним из первых центров украинского модернизма стало сообщество «Молодая муза», существовавшее во Львове с 1906-го по 1909 год. После этого центр литературной жизни переместился в Киев. Там с 1909-го по 1914 год издавался журнал «Украинская хата», в котором важную роль играли критики Микола Евшан и Сриблянский.

Когда мы говорим об украинском модернизме, важно учитывать конкретный исторический контекст. Город Львов, где была основана «Молодая муза», входил в состав Австро-Венгрии, там было сильно польское культурное влияние. Литераторы во Львове ориентировались на аналогичные течения в польской культуре — например, на объединение «Молодая Польша». Поэтому мне кажется, что украинский модернизм правильнее и перспективнее в исследовательском плане сравнивать с модернизмом польским или, скажем, чешским, но не с русским.

АД: Я бы охарактеризовал украинский модернизм как «любительский» в том смысле, что его ключевые фигуры не принадлежали к литературному истеблишменту. Общество воспринимало их как любителей, которые помимо литературы занимаются другими вещами — быть может, более важными и «серьезными». Украинский модернизм не получил широкого признания у местной публики. В отличие от России, здесь не было крупных изданий вроде «Золотого руна», «Весов» или «Аполлона». Все это определяло характерную черту украинского модернизма — его хрупкость, но не слабость.

Для украинского модернизма финальными стали 1918–1920 годы. После революции модернистская литература стала восприниматься как устаревшая. Началась совсем другая история, в которой люди 1910-х годов уже практически не участвовали. Это еще одно отличие от России, где творцы 1910-х годов (Блок, Белый, Замятин и другие) продолжали задавать тон в литературе и после революции.

— Перейдем теперь к формальной теории. Чем был продиктован интерес украинских литературоведов и писателей к русскому формализму?

ГБ: Ну, если очень просто — духом времени и общим историческим прошлым и настоящим. Сложно себе представить, что могло бы быть по-другому, учитывая тесные дружеские и даже родственные контакты. Например, литературовед Иеремия Айзеншток, которому принадлежит очерк «10 лет ОПОЯЗа», был двоюродным братом Шкловского по материнской линии — и одновременно учеником Александра Белецкого, семинары которого он посещал в Харьковском университете начиная с 1912 года. В то же время Белецкий поддерживал дружеские отношения со Шкловским, Эйхенбаумом, Жирмунским, Сакулиным.

В книге мы показываем, что интерес к проблеме формы был характерен для всей модернистской культуры и что изучение этого вопроса началось еще до того, как русские формалисты совершили революцию в области литературы и литературной теории, заявив об автономности литературного ряда. Однако интерес украинских критиков и литературоведов к новым способам анализа формы и технике писательского ремесла, в отличие от интереса их российских коллег, был продиктован еще и внутренними причинами. С одной стороны, они стремились обновить украинскую литературу, сформировать и переосмыслить ее канон, с чем было связано обращение к изучению «параллельных рядов». С другой — они в прямом смысле слова пытались ее «улучшить», то есть научить поэтов и писателей как писать современно. Поэтому все дискуссии о формализме были одновременно и дискуссиями о современности в прямом смысле слова. Украинские исследователи хотели вывести национальную литературу на качественно новый, как им казалось, уровень, модернизировать ее изнутри, сделать «конкурентоспособной» по отношению к русской в первую очередь.

АД: Вероятно, к нашим сюжетам 1910–1930-х очень подходит слово «гибридность». Мы принципиально избегали постколониального словаря (хотя ряд исследователей продуктивно применяют его к российско-украинским отношениям). Я навскидку могу назвать несколько вариантов взаимодействия, относящихся к разным периодам. В годы Гражданской войны, когда в Киев и Одессу хлынуло множество беженцев с севера и произошел всплеск украинского культурного творчества, формализм был модной новинкой. В середине 1920-х годов, в период нэповского равновесия, украинские авторы участвовали в общекультурной конкуренции в рамках советского федерализма. Наконец, в 1930-е годы (когда Шкловский и Эйхенбаум вынуждены были декларировать поворот на «новые пути») в Украине сохранялась приглушенная «спецовская», если угодно, линия. В Харькове и Киеве старались, не поминая вслух уже ругаемый вовсю «формализм», изучать технику стиха у Шевченко или язык драмы у Леси Украинки (этим занимались бывшие «неоклассики» и их ученики — например, Борис Якубский или Абрам Гозенпуд), писать биографические повести о Гоголе с явной оглядкой на опыты Тынянова (Олекса Полторацкий).

— А как русские формалисты относились к своим коллегам/последователям в Украине?

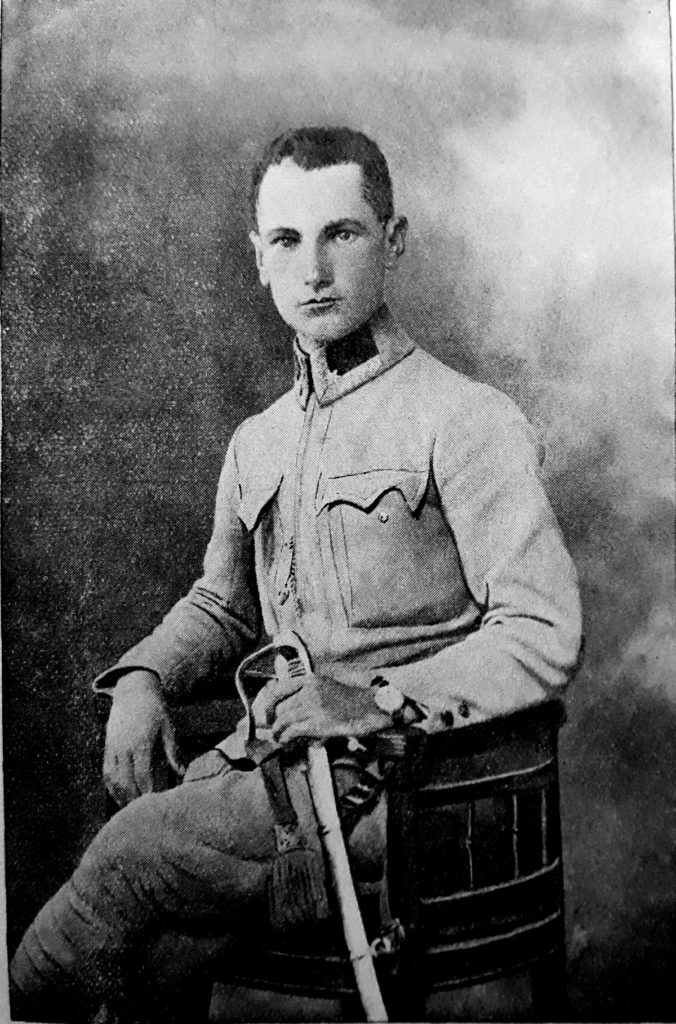

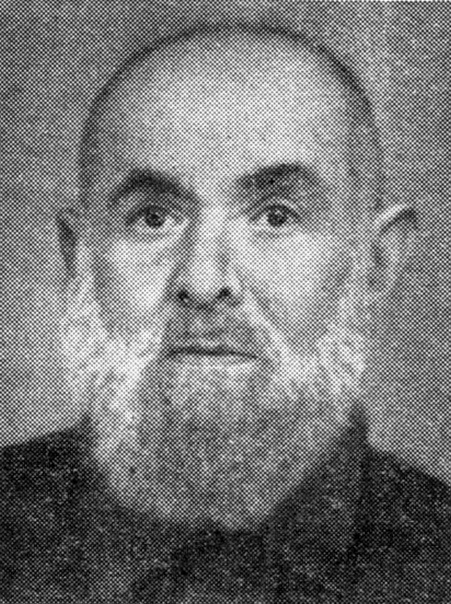

Микола Евшан

Микола ЕвшанГБ: С огромным интересом, благожелательностью, и главное — они были открыты к сотрудничеству. Контакты между русскими формалистами и украинскими критиками были намного теснее, чем может показаться на первый взгляд.

Приведу два примера. В 1921 году Шкловский писал Айзенштоку: «Вопрос о взаимоотношении украинской и русской литературы очень серьезный и совсем не тронутый. Его хорошо бы разобрать без хвастовства и без раздражения».

Также очень показательна история публикации статей Эйхенбаума «О формальном методе» и Виктора Виноградова «О теории литературных стилей» в харьковских изданиях в 1926—1927 годах. Дело в том, что Борис Лезин, ученик и последователь Александра Потебни, в 1925 году задумал возобновить издание сборников «Вопросы теории и психологии творчества», которые выходили в Харьковском университете в 1907–1923 годах. Статья Виноградова, как и статья Эйхенбаума, была написана специально для планируемого издания, осуществить которое не удалось. Поэтому впоследствии Лезин передал статьи в редакцию журналов «Червоный Шлях» и «Життя и Революция». Из сохранившегося плана сборника можно узнать, что он должен был называться «Введение в изучение поэтического творчества» и состоять из пяти частей. Помимо самих Лезина, Эйхенбаума и Виноградова, к участию в сборнике были приглашены «формалисты и их противники» — Б. Томашевский, В. Жирмунский, П. Сакулин, А. Горнфельд, Б. Энгельгардт, а также А. Белецкий, Е. Кагаров, А. Машкин, Л. Булаховский, В. Харциев, Т. Райнов и др.

В апреле 1926 года Эйхенбаум прочел в Харькове три открытые лекции, вызвавшие бурную дискуссию среди местной публики, которая продолжились на страницах «Червоного Шляха». После визита в Харьков Эйхенбаум должен был отправиться читать лекцию в Киев, но выступление не состоялось. В июле 1926-го Харьков посетили Жирмунский и Шкловский. Последний приехал для переговоров с ВУФКУ [Всеукраинским фотокиноуправлением. — К. М.] о постановке фильма «Евреи на земле». Предположительно, Шкловский выступил в Харькове с открытой лекцией во Всеукраинском коммунистическом институте журналистики. По крайней мере, подобное желание было высказано им в письме к Айзенштоку в 1925 году.

АД: Романа Якобсона переводили с чешского на украинский во второй половине 1920-х годов. Сам он контакты по литературной линии с Украиной охотно поддерживал, но в плане филологии к «сепаратизму» галицких ученых вслед за своим учителем Шахматовым относился с большой настороженностью. Я обращаю внимание на это, чтобы у читателей не возникло ощущения, что все было исключительно мирно и гармонично. Но преобладало, безусловно, сотрудничество и глубокий интерес. Можно еще вспомнить поздних украинских учеников формалистов — Соломона Рейсера и Исаака Ямпольского, которые продолжали их исследования русской литературы XIX века в послесталинский период, когда уже не стало Тынянова, Томашевского и Эйхенбаума.

— Один из основных сюжетов вашей книги — противостояние формализма и марксизма. Расскажите, в чем была причина конфликта между этими направлениями и кто пытался примирить их в Украине?

ГБ: В советском литературоведении 1920-х годов — как в русском, так и в украинском — формализм и марксизм были двумя главными конкурентами. Основная причина конфликта — различие в подходах к изучению литературы. Если формалисты с самого начала настаивали на имманентном развитии литературного процесса, то марксисты, напротив, говорили о классовом характере литературы и ее социальной обусловленности.

В 1920-е годы оба направления претерпели трансформацию. В середине десятилетия русские формалисты — Эйхенбаум и Тынянов, в частности — обратились к изучению литературного быта, то есть фактически вышли на «чужую территорию». Марксисты же вслед за известной работой Троцкого «Литература и революция» (1923) начали воспринимать формальную школу как источник технических приемов, которые могут быть использованы марксистским литературоведением.

Тут стоит отметить несколько моментов. Во-первых, марксистское литературоведение в 1920-е годы — это довольно пестрое явление. В этот период как раз происходит его формирование, выбираются основные компоненты — как методологические, так и мировоззренческие. Если одни исследователи работали в русле вульгарного марксизма Владимира Фриче, то другие апеллировали к сочинениям Плеханова. Например, Фриче и Плеханов были очень популярны в Украине, а вот на Луначарского и Богданова местные исследователи практически не ссылались.

Во-вторых, сам ОПОЯЗ, к которому украинская критика обращалась в 1920-е годы, к тому моменту уже не существовал. Официально он перестал действовать в 1922 году, после вынужденной эмиграции Шкловского. Работа ОПОЯЗа продолжалась в «виде частных собеседований и кружков», по выражению Галушкина, но эхо формальной школы, как мы видим, оказалось очень сильным.

Наконец, в украинском литературоведении второй половины 1920-х годов за редким исключением (вроде работ Ивана Кулика) не было в чистом виде ни марксизма, ни формализма. Скорее, оно характеризовалось синтетизмом и даже эклектичностью — как у Олексы Полторацкого. К синтетичности в своих научных построениях стремились Белецкий, Айзеншток, Шамрай, Якубский, Навроцкий и даже критик-марксист Владимир Коряк.

АД: Взаимоотношения формализма и марксизма постоянно приковывают к себе внимание, вспомним хотя бы давнюю книжку Фредрика Джеймисона «Тюрьма языка». Думаю, это неслучайно. Кажется, Галин Тиханов в недавней работе о жизни и смерти теории литературы назвал эти течения кузенами-соперниками. Сейчас мы понимаем, что отношения между ними были очень сложными и что их нельзя сводить к простой оппозиции «хорошего» формализма, с которым мы себя задним числом соотносим, и «плохого» марксизма, задавившего все живое в советской интеллектуальной жизни. В годы после «Великого перелома», кстати, недавним социологистам вроде Переверзева или Горбачева досталось едва ли не больше, чем Шкловскому и Тынянову. То же самое мы видим и в украинском контексте. В Украине погибли, наряду с «неоклассиками» Зеровым и Филиповичем, их вечные оппоненты из марксистского лагеря — Коряк, Кулик и Загул.

Говоря о 1920— х годах, марксистский метод обычно приравнивают к социологическому, но в действительности все несколько сложнее. Все-таки марксизм выдвигает на первый план идею классовой борьбы. Сторонники формализма в Украине обращали внимание на изменчивость и разносоставность украинской читающей публики и стремились проследить, как меняются отношения национальной литературы со своим читателем. Они видели эти связи не только «каузально» (любимое словечко марксистов тех лет) — как обслуживание или выражение «интересов класса», — но и обращали внимание на гораздо более тонкие и одновременно действенные механизмы творчества. Им было важно, каким образом автор (например, Леся Украинка) может идти поперек ожиданий читателей или критиков. В 1920-е годы в Киеве работал Институт книговедения, который фиксировал актуальные перемены читательских интересов, тиражей и библиотечного спроса на уровне, как бы сейчас сказали, количественной социологии; с литературно-критической периодикой у этих книговедов были прямые связи. С учетом всего этого мы получаем более богатую и сложную картину формального подхода, который уже не так картинно «противостоит» марксизму.

— Вы отмечаете, что многие украинские литературоведы и писатели стремились дистанцироваться от русской литературной традиции, но одновременно проявляли большой интерес к достижениям формальной школы. Как одно сочеталось с другим?

Микола Хвылевой

Микола ХвылевойГБ: Это был естественный процесс, связанный с историческим положением Приднепровской Украины еще в рамках Российской империи. В 1920-е годы речь идет о раннесоветском антиколониализме. Здесь в первую очередь следует сказать о писателе и публицисте Мыколе Хвылевом и его концепции «азиатского ренессанса» во главе с Украиной (этому сюжету посвящена отдельная глава нашей книги). Если в двух словах, Хвылевой верил, что «союз» украинской и русской культур возможен только на равных. То есть две республики, разделяя общую марксистскую идеологию, должны развиваться согласно своим национальным интересам, не притесняя друг друга. Уже в начале 1920-х годов, не говоря уже о середине десятилетия и времени первой пятилетки, стало очевидно, что это едва ли возможно. Поэтому Хвылевой в 1925–1926 годах выступил с рядом памфлетов, в которых поднял вопрос о содержании национальной литературы и ее ориентирах. Он призвал украинских писателей ориентироваться на «психологическую Европу», а не на русскую литературу. Другими словами, перестать быть эпигонами «большой литературы» метрополии и, что особенно важно, перестать «рабски» воспроизводить тип сознания, несвойственный украинской литературе и культуре. Естественно, в центре внимания Хвылевого-писателя был вопрос «как писать?». Отсюда и интерес к технике писательского ремесла и, следовательно, к русскому формализму как к «технической школе».

АД: Перед украинской литературой (в том числе эмигрантской и западноевропейской) в начале 1920-х годов встает вопрос о преодолении эпигонства и о массовых жанрах. Речь шла о том, чтобы уйти от производства вещей «халтурных» и вторичных, переписывания модных русских или польских авторов 1913-го или 1924 года. За этим сквозила проблема конкуренции за читателя, как только осваивающего грамоту, так и вполне образованного — в условиях кооперативного книгоиздательства, появления новых переводов, широкого распространения русской книжной продукции в Советской Украине. На политический и социальный заказ «делать свою культуру» стремились ответить писательские организации пролетарского или крестьянского толка с довольно шаблонной народнической эстетикой и лозунгами «классовости» и «народности». Противостоять им пытались в странном, казалось бы, союзе «неоклассик»-эстет Зеров и красный идеолог и популярный прозаик Хвылевой.

— Вы отмечаете, что «посмертная» судьба русского и украинского формализма оказалась различной. Если работы Эйхенбаума и Тынянова читались и изучались, то их украинские коллеги была практически забыты до конца 1980-х годов. С чем это было связано?

АД: Прежде всего стоит указать на прямые и масштабные политические репрессии: Виктор Шкловский и остальные ведущие формалисты остались в живых; обвинение же в «украинском буржуазном национализме» стоило жизни большинству «неоклассиков» и многим соратникам Хвылевого. Недаром уже в 1950-е годы за океаном начали говорить о феномене «расстрелянного возрождения», хотя «красный» характер этого ренессанса в эмиграции по понятным причинам предпочитали не акцентировать.

Даже после смерти Сталина идеологическая цензура в Киеве, Харькове и Одессе была сильнее, чем в Москве, Тарту или Ереване, если речь шла о «сомнительных» в эстетическом и политическом планах сторонниках формализма. Выживший Александр Белецкий, соратник Зерова и внимательный критик и ценитель Хвылевого, отошел от прежних позиций, непрестанно декларируя в своих новых трудах принципы интернационализма и партийности — в годы оттепели он больше походил на Мукаржовского в Праге, чем на Жирмунского в Ленинграде.

Украинцы, репрессированные во второй половине 1930-х годов, были реабилитированы юридически, но не идейно. К тому же властям со второй половины 1960-х годов нужно было постоянно бороться со сторонниками национального диссидентского движения, особенно сильного как раз в лагере литературоведов. В итоге к началу 1980-х годов горизонт разрешенных тем и идей в изучении украинской литературы и теории был заметно ýже того, что могли себе позволить коллеги в иных республиках (где тоже оставались свои носители «ошибочных идей», «порочных концепций» или просто «фигуры умолчания»). Потому ведущую роль в пробуждении интереса к украинской литературной теории и филологии 1920-х годов сыграли ученые диаспоры: Дмитрий Чижевский (о работах которого мы довольно подробно говорим в книге), Юрий Шерех-Шевелев, Григорий Грабович.

— Среди персонажей вашей книги много людей с причудливыми жизненными траекториями. Расскажите, чья биография показалась вам наиболее примечательной (необычной или, напротив, типичной для своего времени)?

ГБ: Необходимо некоторое понимание «нормы», чтобы говорить о необычной или типичной для своего времени биографии. Вот вопрос: типично ли быть осужденным по сфабрикованному делу и расстрелянным в конце 1930-х годов или, наоборот, типично пережить сталинские репрессии?

Если мы берем эту точку отчета, то «типичными» становятся определенные стратегии выживания, начиная с самой очевидной — самокритики и покаянных заявлений в начале 1930-х годов с необходимым уходом в официозный марксизм. Например, так поступил уже названный выше Александр Белецкий, один из главных героев нашей книги. Была и другая стратегия — назовем ее «сменой адреса». Так поступил Айзеншток. В 1934 году он уехал в Ленинград и устроился в Институт русской литературы. В том же году переехал в Ленинград библиограф и критик Юрий Меженко. Он пережил блокаду и в 1945 году вернулся в Киев. К слову сказать, его дневник блокадных лет так и не был опубликован и до сих пор лежит в архиве Института литературы в Киеве.

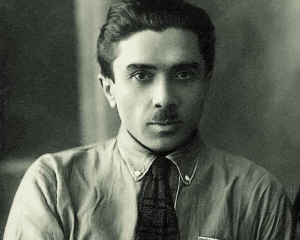

Григорий Майфет

Григорий МайфетТрагична судьба полтавчанина Григория Майфета, автора формалистской работы «Природа новеллы». В 1934 году он был обвинен в контрреволюционной деятельности и получил десять лет лагерей. В 1946 году Майфет поселился в поселке Канин на реке Печоре, но уже в 1950 году был повторно арестован и обвинен в антисоветской пропаганде. Его сослали на поселение в Коми. В 1955-м он вернулся в Полтаву, однако не смог устроиться на работу по специальности и уехал обратно в Канин, где в 1975 году покончил жизнь самоубийством.

Особо стоит сказать о Майке Йогансене — теоретике, лингвисте, переводчике и первоклассном писателе. Его проза — сухая, подтянутая, как бы натянутая на формальный каркас — очень близка русскому модернизму того времени, произведениям Михаила Кузмина, Юрия Юркуна, Константина Вагинова и Сигизмунда Кржижановского. Йогансена надо срочно переводить на русский язык — это будет находка для российского читателя.

АД: Основную часть нашей книги завершает очерк интеллектуальной биографии Виктора Петрова, ученого-фольклориста, тонкого эссеиста и культуролога с археологической «второй профессией» и — может быть, главное — автора замечательных романов и новелл, которые он печатал под псевдонимом В. Домонтович. Выходец из Екатеринослава, он успел много почерпнуть из филологической школы Владимира Перетца в годы Первой мировой войны и тесно дружил в Киеве 1920-х с «неоклассиками» Зеровым и Рыльским. Перед самым «Великим переломом» он успел опубликовать свой первый психологический роман «Девочка с медвежонком». Крутой поворот в жизни Петрова произошел в 1940-е годы. После начала войны он оказался в оккупированном Киеве, а после ее окончания — в Западной Германии. Освободившись от советского цензурного гнета, он активно участвовал в литературной и интеллектуальной жизни. В этот период вышли его эссе, очерки, мемуары «Болотная Лукроза» и два новых романа, среди которых особенно выделяется «Доктор Серафикус» — интеллектуальное, ироничное и свободно-провокативное мастерское повествование о Киеве времен Гражданской войны и НЭПа. Вместе с бывшими харьковскими филологами Владимиром Державиным и лингвистом Юрием Шевелевым Петров участвовал в создании Художественного украинского движения в западной зоне оккупации.

Вдруг одним апрельским утром 1949 года Петров бесследно исчез из своего дома [в Мюнхене. — К. М.]. Соратники оплакивали его как жертву то ли бандеровского, то ли большевистского террора, но несколько лет спустя, почти сразу после смерти «отца народов», он внезапно объявился в Киеве. Как оказалось, Петров работал на НКВД, за что в 1960-е годы даже был удостоен ордена Отечественной войны. От романиста Домонтовича и критика Бэра [еще один псевдоним Петрова. — К. М.] остался только советский ученый-археолог В. П. Петров. При этом ему принадлежит мартиролог расстрелянных в 1930-е годы деятелей украинской культуры и науки, который был написан еще до возвращения в СССР и напечатан на Западе через десять лет после его «исчезновения».

Главное — чтобы хватало дыхания доставать такие истории из толщи подшивок и списков литературы, ну и чтобы голова не кружилась. Хотелось бы думать, что мы старались не зря.