Чем Достоевский навредил русской культуре

После революции многие философы и профессора эмигрировали (или были выдворены) в Европу и устроились в университеты. На них смотрели как на спасшихся с корабля, потерпевшего крушение. Что с вашей страной, спрашивали их, а они объясняли катастрофу в России по Достоевскому. Что «загадочная русская душа» стремится заглядывать в бездну; что русский не может быть посередине — он либо преступник, либо святой; что в душе русского человека царит хаос. Все это прекрасно укладывалось в концепцию противостояния России и Европы и объясняло кошмар революции. Соответственно, и русскую литературу начали в результате трактовать по Достоевскому. Не по Аксакову, не по его «Семейной хронике», где нет никаких конфликтов, никаких противоречий, где обыкновенная стабильная жизнь, а по Достоевскому, который как раз отрицал стабильность, обыденное текущее время, повседневность, для него все всегда должно быть на грани жизни и смерти. Герои становятся для него интересными, только когда они переживают отчаяние и экзистенциальный кризис и решают «последние вопросы», и поэтому он начинает с того, что «сбивает их с ног», то есть ставит перед катастрофой, выбивает из колеи повседневности. А потом за границей все начинают верить, что таков и есть русский человек. И почтенный немецкий бюргер ужасается, откуда и как взялись эти русские бестии, как же страшно.

Гомосексуализм Достоевского

Достоевский изучен вдоль и поперек, но статьи-то людям надо продолжать писать, чтобы получать зарплату. Поэтому начинают или спекулировать своими знаниями, или изобретать что-то эффектное. Скажем, на конференции делают доклад на тему, что всех в романе погубил Мышкин или Алеша Карамазов. Этакое «обратное общее место», как говорил Тургенев. Все слушатели долго будут возмущаться, а потом рассказывать остальным, какая бурная была дискуссия, — значит, доклад запомнился и был «эффектным». Такой дешевый способ самопиара. Чего в бедном Достоевском только не находят: и садизм, и садомазохизм.

Мне запомнился один доклад на конференции в Германии, когда человек представил исследование о том, какой модели был топор, которым пользовался Раскольников во время убийства старушки. Приводил рисунки и фотографии топоров XIX века, рассчитывал силу, с какой нужно было Раскольникову ударить, чтобы раскроить череп, и долго про это в деталях рассказывал. Потом его спросили (наши, конечно), зачем все это, помогает ли это понять роман. Не помню, что он ответил. И ответил ли вообще.

Больше всего меня достают вопросы о гомосексуализме Достоевского — по-моему, это уже от полной безысходности.

У меня было двое приятелей в студенчестве, один из них Паша Пономарев, сейчас знаменитый певец Псой Короленко. Они подрабатывали тем, что писали дипломы на заказ. Они были умные люди, в придачу хохмачи, и у них была такая фишка: в каждом дипломе, на какую бы он ни был тему, обязательно обнаруживать и проводить еврейский вопрос и проблему гомосексуализма. Дипломы защищались на ура. Я дико смеялся, когда все это читал.

Любят печатать о Достоевском книжки и совершенно левые люди: эмигранты, пенсионеры-инженеры, сыщики и прочие. С такими «желтыми» заголовками: «Разгаданная тайна Достоевского», «О каком Достоевском вам не расскажут литературоведы», «Пророчество Достоевского» и т. д. Значит, жив Достоевский, возбуждает интеллектуально людей, но качество и новизна таких «откровений» предсказуемые.

Достоевский прославился только благодаря таланту?

Если какой-то писатель стал известным, значит, его вопросы совпали с конъюнктурой. Чернышевский написал «Что делать?» в 1862 году, когда сидел в Петропавловской крепости, и стал героем. Напиши он это двадцатью годами позже, никто бы читать не стал. А он написал, и это стало важнейшей и самой читаемой книгой русской литературы. Ленин признавался, что он никогда бы не стал революционером, если бы не прочитал «Что делать?». При этом книга откровенно плохая.

Пик известности Достоевского приходится на рубеж веков и начало XX века, когда он вошел в резонанс со временем. А при жизни он был в тени Толстого и Тургенева. Считали, что есть такой писатель, который косит под Эдгара По, занимается болезненными сторонами человеческой души. О какой-то религии говорит, что уже вообще ни в какие ворота. А потом, наоборот, русский религиозный ренессанс показал, что Достоевский был его предвестником. У «Преступления и наказания» был при первом появлении, конечно, большой успех, его читали, но это несопоставимо с тем, какая была у него популярность позже.

«Все, что ты пристально изучаешь, становится частью тебя»

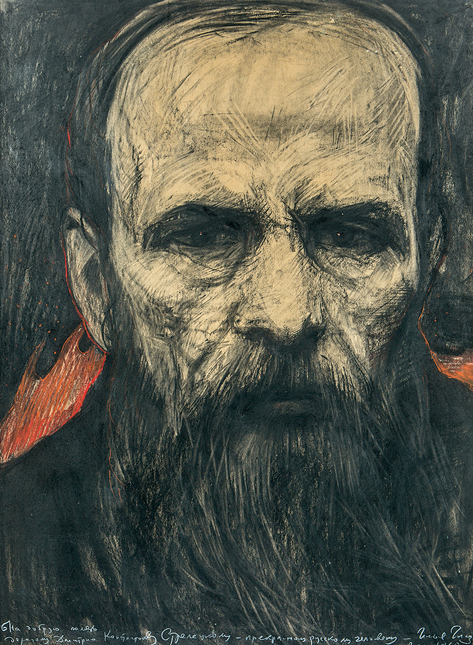

Портрет Достоевского. Илья Глазунов, 1968 год

Портрет Достоевского. Илья Глазунов, 1968 годДостоевский, несомненно, повлиял на мою жизнь, я становился как личность, изучая его тексты. Сложно оценить задним числом, насколько именно он повлиял. Все, что ты пристально изучаешь, становится частью тебя, но потом сложно отделить эту часть — это как если отрезать тот или иной палец.

У меня эмоции читателя почти стерты из-за многолетнего научного интереса. Сейчас, когда приходится перечитывать тексты Достоевского, иногда они все больше вызывают раздражение, а иногда вновь и вновь признаешь: да, это гениальные места. «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» — самые художественно сильные тексты Достоевского, по-моему. «Братья Карамазовы» — один из текстов, которые я могу читать всегда нон-стоп, как и «Войну и мир». Открываешь, читаешь и не можешь остановиться.

Раньше я очень любил «Идиота»: что-то в этом тексте есть, он загадочный, до конца не понятный. Сам Достоевский говорил, что он не сказал в нем и десятой части того, что замыслил. Однако ему больше всего нравятся те читатели, которые говорят, что их любимый роман «Идиот», потому что в нем есть что-то особенно важное, что он хотел сказать. Откровенно говоря, я очень долго с ним возился: хотелось глубже понять, все время казалось, что там есть что-то еще.

Достоевский и религия

Для того чтобы понимать русскую литературу, хоть какой-то религиозный или мистический опыт нужен. Так или иначе религиозные вопросы стоят у всех писателей, даже у Тургенева и Толстого. Достоевский не погружался глубоко в религию и богословие, хотя Татьяна Александровна Касаткина пытается говорить, что он был серьезным богословом, проводит конференции по богословию Достоевского. Но сам Достоевский рассчитывал на восприятие своих текстов людьми, не приобщенными к религии, — например, молодежью 1860-х годов. Он рассчитывал, что читатель начинает с tabula rasa. Он занимался не тонкостями богословия, а прозелитизмом, показывал, что, как ни крути, при серьезных жизненных вопросах от религии не уйдешь. При этом приводил к необходимости религии от противного — что будет, если ее убрать.

Сам он сложно шел к православию, тоже скорее от противного. По его письмам мы видим, что он безумно сомневался. Герой «Идиота» написан под впечатлением «Жизни Христа» Ренана, который рассматривает Иисуса Христа не как Бога, а как праведника, говорит, что это лучший человек в истории человечества. Для Достоевского важно, что даже атеисты признают Христа нравственным идеалом. В «Идиоте» есть и романтическая составляющая, и протестантская, и шиллеровская, много других «опосредованностей» русского православия, через которые Достоевский к нему приходил. «Братья Карамазовы» гораздо более православный роман, чем «Идиот».

Не могу сказать, что я пришел к вере благодаря Достоевскому. Все-таки семья у меня культурная, и Новый Завет в ней читали еще до того, как пришли к вере. Хотя я лично знаю людей, которые стали верующими после того, как прочли Достоевского или даже Булгакова — через «Мастера и Маргариту» впервые узнавали о христианстве. Я, скорее, именно потому и выбрал Достоевского, что уже был причастен к вере.

«Нет ничего сложнее, чем приобщить ребенка к классической традиции»

Приобщать, однозначно, надо. Прежде всего, у нас культура литературоцентричная. И классика составляет общий культурный код — народообразующий. И даже государствообразующий. Он формирует общий взгляд на мир, объединяет и позволяет понять друг друга так, как не поймут нас люди других культур.

Нелюбовь к литературе — это всегда от плохого учителя. В школе сейчас очень мало хороших, настоящих учителей. Школу в последние советские и первые перестроечные годы хронически недофинансировали, сейчас спохватились, но традиция уже пресеклась. Нет ничего сложнее, чем приобщить ребенка к классической традиции, не важно, что это — литература, живопись или музыка. Своего ребенка пытаешься приучать — и терпишь неудачу в семи случаях из десяти. А когда перед тобой сидит целый класс и у большинства одно желание выпендриться на публику и погоготать... Даже один насмешник или пошляк способны сломать психологическую атмосферу в классе, которую ты с трудом создаешь для понимания произведения. Должна быть очень сильная личность педагога, такие есть, но их единицы. Из-за эмоциональной выкладки преподавать литературу на порядок сложней, чем даже математику (если конечно не халтурить, не ставить детям фильм по классике на целый урок, как сейчас иногда делают). Поэтому я и не хотел работать в школе, как моя мама: у меня наверно, получилось бы, но надо было бы отдаться этому делу с предельной выкладкой сил. Энергетика у меня средняя, на науку тогда уже не хватило бы сил. Когда я приходил после шести уроков из гимназии, я ложился на диван и просто час лежал в прострации, без сна, отходил, как если бы села батарейка.

Для понимания классики в школе ученик должен быть задолго понемногу подготовлен — самостоятельным чтением или семьей, чтобы ему в тексте уже было на что опереться.

Если даже ты очень хочешь насладиться Бетховеном, но до этого не слушал классики, тебе понравится в лучшем случае первое звучание главной темы, но ты не сможешь проследить ее развитие, если не понимаешь ее гармонической структуры, не знаешь законов жанра, не умеешь слышать несколько голосов. Точно так же и с Пушкиным: если ты до него ничего не читал, тебе может понравиться и запомниться одна строчка, но ты не оценишь целого: для этого нужно представлять себе эпоху и знать круг чтения самого Пушкина. Но это не значит, что не надо проходить его в школе вообще: заученные классические тексты будут первыми в копилке, потом будут долго вспоминаться и осмысляться, когда к ним прибавятся другие, а с чего-то начинать надо, иначе не произойдет встречи с серьезной литературой вообще.

Ошибка считать, что шедевр должен сразу понравиться и увлечь: читать сложные вещи и понимать их — это труд, как и занятия музыкой. Понимание и восхищение — это вознаграждение за труд и опыт.

А так дети не понимают не то что проблемы, которые стоят перед героями, а даже просто реалии их жизни. Сколько денег было в кармане у Раскольникова? 50 копеек. Они не понимают, что можно было на них купить (а он себе на копейку покупает пиво, скажем). Они не понимают, сколько стоит его квартира, насколько хорошо или плохо он живет. Не понимают, почему Соня Мармеладова не может сесть в присутствии его родных, и что когда Раскольников ее посадил, то оскандалил свою мать. Пока ты ребенку не объяснишь, что между полами, между сословиями были совсем иные правила отношений, он ничего не поймет. Объяснять это нужно сильно до того, как дашь читать «Преступление и наказание», и уже потом говорить, что Достоевский, по сути, поднимает проблемы, которые стоят перед ними, именно перед подростками: самоутверждение, желание стать «наполеоном», безумный стыд себя, боязнь никому не понравиться, особенно противоположному полу, чувство неполноценности.

Мы изучаем литературу, чтобы понимать себя и окружающий мир. Если ты будешь знать историю чувств, то по-другому поймешь и свои собственные чувства. Это настолько усложнит твою картину миру, что у тебя будет другое сознание.

Мы изучаем литературу, чтобы понимать себя и окружающий мир. Если ты будешь знать историю чувств, то по-другому поймешь и свои собственные чувства. Это настолько усложнит твою картину миру, что у тебя будет другое сознание.

Зачем слушать классическую музыку? Не слушай на здоровье. Но если ты ее любишь и понимаешь, то ты знаешь, зачем ты ее слушаешь. И ты ни на что не променяешь знание классической музыки. Меня хоть банкиром сделай, я от своих знаний, своей личности, своей картины мира не откажусь.

Или ты живешь как свинья из басни Крылова, выходишь погреться на солнышке, подышать свежим воздухом. В этом тоже нет ничего плохого. Эта свинья может быть даже счастлива. Я ей даже завидую отчасти, сам не всегда нахожу время выйти подышать. Но кругозор и уровень осмысления своей жизни у нее несколько уже. Всякий организм жизнерадостно трепещет от простых человеческих радостей, я ничего не имею против. Но ту интенсивность переживания мира, которую дает тебе знание искусства, литературы, живописи, ты ни на что не променяешь.

Ребенку, которому купили первые часы розового цвета, невозможно объяснить, что этот цвет дешевый. И не надо, пусть остается счастливым. Тем более что и у всех вокруг часы такие же розовые, маркетинг постарался. Но художник переживает цвета так, что может испытать от живого и сложного цвета потрясение, — и как это передать другому? Искусство и литература никогда не были достоянием всех, они всегда были элитарными. Это только в советской школе была установка на всеобщее очень качественное образование, это стоило больших ресурсов и инфраструктурных затрат, и мы по привычке ориентируемся на эту высокую планку как на норму. На Западе же, наоборот, эту планку сознательно занижают, чтобы люди были лучше управляемы как граждане и как потребители. И нас «реформаторы» активно вовлекают в этот тренд.

Актуальное

Я сейчас интересуюсь поэзией; мне кажется, она гораздо сложнее, чем проза, ее гораздо интереснее изучать. Рильке, Гёльдерлин, из современного — Пауль Целан. Если бы у меня был выбор, с кем из известных людей я бы мог встретиться, я бы выбрал как раз Гёльдерлина, но только до того, как он сошел с ума.

Меня интересуют трудные тексты, в которых есть какая-то система, которую нужно разгадать и понять. При этом для меня одновременно важна эстетическая сторона. Именно поэтому я люблю литературу, потому что поэты и писатели ставят на первый план красоту. Да, литература несет какие-то другие функции — например, затрагивает вопросы политики или запечатлевает чувства людей, их мироощущение в ту или иную эпоху. История такого не передаст. И кстати, если бы не литературоведение, я бы занимался историей. Очень меня туда тянет. Но, как я уже сказал, главное в искусстве для меня эстетика, поэтому, если бы у меня были музыкальные способности, я бы стал музыкантом. По правде говоря, я музыку ставлю гораздо выше литературы. Но приходится заниматься литературой, потому что это у меня лучше получается.