Человек, который поверил в Дон Кихота: об одном забытом романе Грэма Грина

«Монсеньор Кихот» как образец подрывной книги о вере и терпимости

Грэма Грина в нашей стране знают и любят еще со времен оттепели, однако его позднему роману «Монсеньор Кихот» (1982) не повезло: хотя русский перевод Т. Кудрявцевой вышел всего шестью годами позже оригинала, этот роман остался на периферии читательского внимания. Он потерялся на фоне «Тихого американца», «Нашего человека в Гаване» и даже «Брайтонского леденца»; в России его мало переиздают и редко обсуждают. Этот текст оказался слишком непривычен для постсоветской аудитории — слишком он неожиданный, странный и субверсивный даже в контексте творчества Грина.

Грэма Грина в нашей стране знают и любят еще со времен оттепели, однако его позднему роману «Монсеньор Кихот» (1982) не повезло: хотя русский перевод Т. Кудрявцевой вышел всего шестью годами позже оригинала, этот роман остался на периферии читательского внимания. Он потерялся на фоне «Тихого американца», «Нашего человека в Гаване» и даже «Брайтонского леденца»; в России его мало переиздают и редко обсуждают. Этот текст оказался слишком непривычен для постсоветской аудитории — слишком он неожиданный, странный и субверсивный даже в контексте творчества Грина.

В «Монсеньоре Кихоте» Грин как будто порывает со своим прежним амплуа реалиста и моралиста, этакого Достоевского от католицизма (каким он предстает, например, в «Брайтонском леденце»). На старости лет он пробует постмодернистский стиль письма, создавая беззастенчивый пастиш на тему классического романа Сервантеса. Действие перенесено в Испанию конца 1970-х гг., вскоре после смерти Франко. Главные герои то ли в шутку, то ли всерьез считают себя потомками Дон Кихота и Санчо Пансы. Падре Кихот — до смешного наивный священник из провинциального городка, вечно попадающий в нелепые ситуации. Его друг Санкас — мэр того же города, убежденный марксист, которому, разумеется, отведена роль Санчо Пансы. Правда, в отличие от персонажей Сервантеса, эта пара не образует отношений «хозяин — слуга»: перед нами дружба и общение на равных.

Разумеется, донкихотовский сюжет невозможен без странствия, и оно начнется. В путь героев толкнет колесо Фортуны: скромный священник в результате непредвиденного стечения обстоятельств получит сан монсеньора, мэр же, напротив, потерпит поражение на выборах. План двоих друзей отправиться в совместную поездку, чтобы развеяться и обдумать свое будущее, становится завязкой воистину фантасмагорических событий.

С меланхолическим юмором Грин выворачивает сюжет Сервантеса наизнанку: его персонажи вовсе не рвутся на поиски приключений и подвигов, они хотят просто отдохнуть — и в донкихотовские положения они попадают поневоле, потому что такова реальность, в которой они вынуждены жить. Оригинальный «Дон Кихот» — это история прежде всего поступков, пусть и «неправильных» с точки зрения обыденной логики. Монсеньор Кихот на протяжении большей части романа никаких поступков, собственно говоря, не совершает: поступком можно назвать разве что его попытку пресечь кощунственный обычай украшать статую Богородицы пожертвованными купюрами. Большинство его приключений невольные — случайные происшествия, которые в кривом зеркале общественного мнения приобретают гротескно зловещий характер. Вот монсеньор в шутку дает мэру примерить свой клерикальный воротничок — и по градам и весям тут же расползается слух, что он «поменялся одеждой с коммунистом» (не иначе как с подрывными целями). В постмодернистском мире имеют значение не столько сами поступки, сколько их интерпретации. И если интерпретатор заранее настроен с предубеждением, шансов оправдаться мало. Как и героя Сервантеса, монсеньора Кихота объявляют опасным душевнобольным.

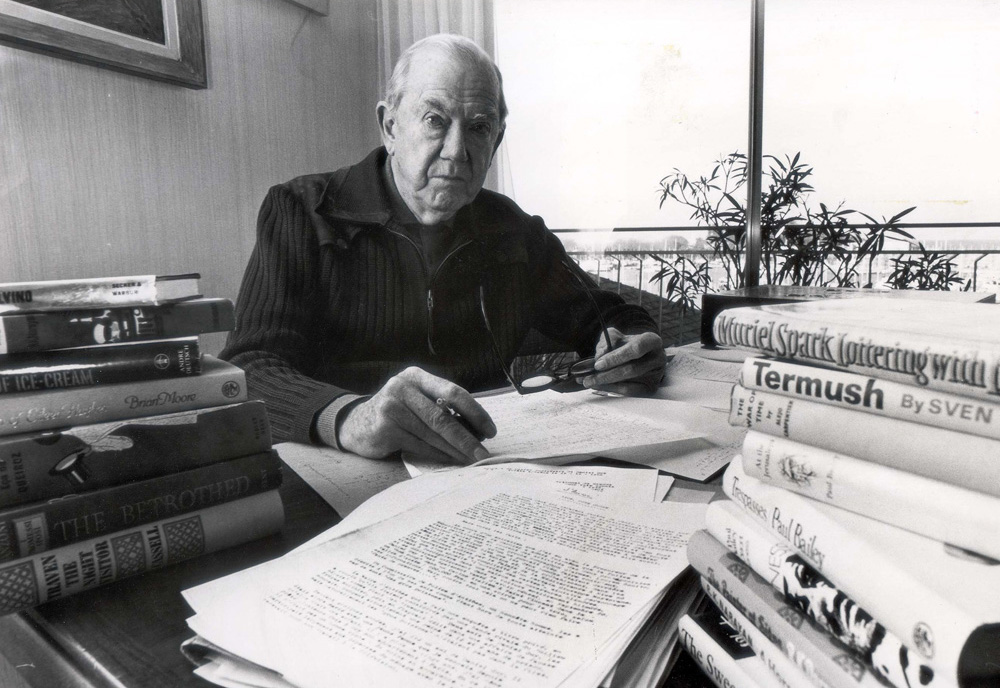

Грэм Грин

Грэм Грин

Если Сервантес в 1605 г. взломал шаблон плутовского романа, поместив в плутовской сюжет принципиального антиплута, то Грин в 1982 г. взламывает шаблон приключенческого романа как такового (хотя в свое время отдал ему немалую дань). Смысл классического приключенческого романа, чьи каноны и заданы «Дон Кихотом», состоит в том, что личность героя проходит проверку на прочность экстремальными испытаниями — воображаемыми у Сервантеса, но вполне реальными у его последователей, начиная со Свифта и заканчивая Голдингом. В «Монсеньоре Кихоте» приключения тела решительно уступают место приключениям духа. В некотором смысле Грин возвращается к исходной идее Сервантеса: приключения возникают на границе внутреннего мира героя и социальной реальности. Но при кажущемся сходстве положений — чистый, искренний персонаж в абсурдном общественном мире, — романист начала XVII в. и романист конца XX в. ставят едва ли не диаметрально противоположные задачи. Сервантес исследует цельность личности: его Дон Кихот не способен жить вне своего рыцарского набора представлений о мире и умирает от невинной попытки окружающих «переключить» его внимание на более современный литературный жанр — пасторальный роман. Личностное развитие не предусмотрено, да оно и не имеет смысла в рамках ролевой модели героя рыцарского романа. Отринув эту модель, герой Сервантеса может только умереть. Он — персонаж собственного монолога; завершив монолог, он сходит со сцены.

Монсеньор Кихот, напротив, персонаж диалога. Он непрерывно ведет диалог — с Санкасом, с самим собой и с действительностью. Именно в диалогах этого романа писательское мастерство Грина достигает вершин виртуозности. Разумеется, у англичанина, пишущего в 1982 г., за плечами багаж и Стерна, и Кэрролла, и комедий Уайльда — временами вспоминается даже милновский Винни-Пух:

«— Как интересно, Санчо! Значит, вот что называется фильмом.

— Это был не самый удачный образец.

— А как им приходится извиваться! Актеры, наверное, после этого совсем без сил.

— Да ведь они же все это делали понарошке, отче.

— Что значит — понарошке? Что же они изображали?

— Любовные игры, конечно.

— Ах, вот, значит, как это бывает. Я-то думал, что все происходит куда проще и приятнее. А они, похоже, так мучились. Судя по звукам, которые издавали.

— Это они изображали безмерное наслаждение — они же играли, отче.

— Непохоже, чтобы они получали удовольствие — правда, может быть, это были плохие актеры. Они просто без конца мучились. И потом, Санчо, я не видел этих маленьких надувных шариков».

Этот разговор происходит после того, как монсеньор по неведению посмотрел эротический фильм (ошибочно приняв его за религиозный). Тема целибата и искушения, заезженная еще со времен Боккаччо, у Грина решена нестандартно: его персонаж — природный асексуал, никогда не интересовавшийся тем, чем занимаются люди в постели, после просмотра фильма начинает сомневаться в себе. Может ли он считать себя нравственным, если ему просто повезло не испытывать соблазнов? Почему другие явно считают нормальным то, что ему кажется чуждым и нелепым? И может ли он быть моральным авторитетом для людей, не понимая их поведения?

Свойство открытой личности, способной к развитию, по Грину, — это умение извлечь духовный опыт из чего угодно, даже из просмотра дешевого эротического фильма. Но такой личностью оказывается и коммунист Санкас. Философские споры между католиком и марксистом занимают немалое место в романе. Хотя у раннего Грина герои тоже обсуждали вопросы веры, подобные диалоги прежде служили скорее комментарием к событиям, в то время как «Монсеньор Кихот» в постмодернистской оболочке преподносит нам, по сути, роман идей. Возможно, это и есть причина, по которой он не получил резонанса в России.

С нашей позиции конца прошлого столетия роман идей представлялся надоевшим школьным хламом, спор между религией и коммунизмом — окончательно решенным, а с Санкасом даже и разговора вести не стоило. Даже для о. Александра Меня (а кому, как не ему, быть идеальным читателем этого романа?) высказывание Грина оказалось слишком неортодоксальным и вызвало смущение. Он увидел в романе лишь попытку «сближения марксизма и христианства» — по его мнению, простоватую и старомодную — и интеллигентно пожурил Грина за недостаточное подкрепление философских позиций цитатами. Порой его тон становится почти обвинительным:

С нашей позиции конца прошлого столетия роман идей представлялся надоевшим школьным хламом, спор между религией и коммунизмом — окончательно решенным, а с Санкасом даже и разговора вести не стоило. Даже для о. Александра Меня (а кому, как не ему, быть идеальным читателем этого романа?) высказывание Грина оказалось слишком неортодоксальным и вызвало смущение. Он увидел в романе лишь попытку «сближения марксизма и христианства» — по его мнению, простоватую и старомодную — и интеллигентно пожурил Грина за недостаточное подкрепление философских позиций цитатами. Порой его тон становится почти обвинительным:

«Не желая, видимо, чтобы его сочли безоговорочным апологетом Церкви, Грин вкладывает в уста отца Кихота мало убедительных доводов и не отдает преимущества ни одной из спорящих сторон.

В результате, хочет того Грин или не хочет, коренное различие христианства и марксистского атеизма в романе почти стирается.

Остается только поверхностное сходство.

И здесь и там — вера в будущее; и здесь и там — мечта о лучшей участи для людей; и здесь и там — столкновение между бюрократами и энтузиастами».

В этом высказывании, как в капле воды, отразились характерные умонастроения интеллектуала эпохи перестройки: христианство — Истина с большой буквы, марксистский атеизм — досадное недоразумение, сравнивать их — ну право, хватит уже... И вместе с тем сугубо советский язык интерпретации: «столкновение между бюрократами и энтузиастами». Как будто речь идет о производственном романе про социалистическое соревнование в колхозе. В конце концов русский священник находит безопасную и педагогичную трактовку «Монсеньора Кихота» — как декларации веротерпимости и мирного сосуществования разных идеологий, в том числе христианства и атеизма.

О. Александр трагически погибнет через год после выхода своей статьи о «Монсеньоре Кихоте» и не увидит, как в ближайшем будущем сама действительность обратится в злую карикатуру на его чаяния, разродившись православным сталинизмом. От идеала веротерпимости мы в 2020 г. окажемся куда дальше, чем находились в 1990-м. Однако именно эти зигзаги истории побуждают посмотреть на «Монсеньора Кихота» под другим углом — прочесть его не как историю отношений между «верами», а как историю отношений между личностями. В этом романе Грина личность не вмещается в рамки идеологии или веры, она гораздо шире. Взаимно обогащающий диалог личностей — куда значительнее любой системы убеждений, если каждая из этих личностей готова к восприятию нового опыта. И монсеньор, и мэр обладают этой открытостью и стремлением к саморазвитию, в отличие от их антагониста Эрреры, который возводит закрытость и невосприимчивость к изменению в ранг добродетели.

Как и его прототип из романа Сервантеса, монсеньор Кихот умирает в финале. Но если Дон Кихот перед смертью отрекается от своего прежнего опыта, признав его ненастоящим, то монсеньор Кихот в предсмертном бреду утверждает реальность пройденного им духовного пути. Сцена имитации мессы и «причащения» Санкаса может показаться почти черной комедией, если бы не серьезность размышлений, на которые она наводит. Гениальность Грина состоит в том, что он не заставил атеиста Санкаса уверовать — неважно, верит ли он в загробную жизнь в религиозном понимании, важно, что личность умершего отражается в личностном опыте живущего. Монсеньор Кихот умирает потому, что он выполнил свою задачу — передал другу свою способность к самокритике, вечное сомнение в себе, которое только и может служить двигателем развития. Роман Грина оказывается субверсивным не только по отношению к традиционным идеологическим системам с их догматизмом, но и по отношению к постмодернистскому релятивизму с его мантрой о равноценности всех мнений: мнения и идеологии преходящи, истина реализуется лишь в непрерывном становлении и осмыслении опыта.