Бывают ли на свете хорошие цензоры?

Светлана Волошина — о российских цензурных практиках XIX века

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

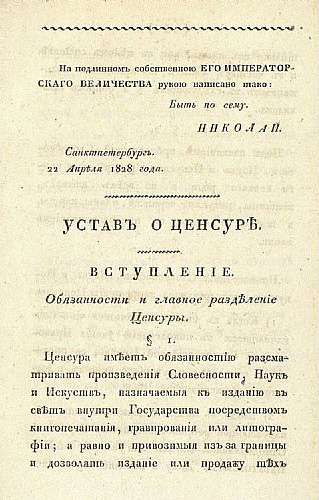

О скверных, малообразованных и упорно суровых цензорах писать довольно просто (а читать — весело): легко составить список наиболее одиозных и, по крайней мере, на первый взгляд глупых запретов (объяснение некоторых из них было бы объемным и довольно вязким: цитирование пунктов цензурного устава и всяческих циркуляров, которыми руководствовались цензоры в своих запретах — тот еще частокол). Кроме того, ретивое следование букве закона (особенно если закон прописан так, что может трактоваться широко и по-разному — Цензурный устав 1828 г. долго оставался неизменным), плохое образование и узкий культурный горизонт, помноженные на чиновничью ревность к службе, дают прекрасный материал для автора, решившего поупражняться в иронии. Глупость, как водится, кричит.

Однако на протяжении XIX в. в цензурных ведомствах было немало умных, прекрасно образованных цензоров, считающих своим гражданским и личным долгом держать «не арестантский, а почетный... караул» у «мысли».

Впрочем, уже при сборе материала становится очевидна неизбежность описаний, так сказать, историко-бюрократического контекста, в котором жили (и с которым во многом боролись) цензоры, люди, постоянно находившиеся между Сциллой и Харибдой — начальством разного ранга (от Председателя цензурного комитета до Министра народного просвещения) и редакторами (а также авторами).

|

От этого происходит еще одна сложность: цензоров ругали с обеих сторон. Абсолютное большинство редакторов и авторов возлагали именно на назначенного изданию цензора всю ответственность за запреты, сердились на вмешательство в их творческий процесс, а если и хвалили кого-то, то лишь после замены цензора новым (тогда оказывалось, что предыдущий был лучше). От начальства цензорам выпадали выговоры, гауптвахта, беседы с начальством политической полиции (Третьего отделения С.Е.И.В.К.) или вовсе отставка (а значит, безденежье). Хорошими же считались — негласно, разумеется, — те цензоры, что запрещали много и получали жалобы от цензурируемых. Так, С. И. Коссович (1878–1898 гг. — цензор Варшавского, затем цензор и позже председатель С.-Петербургского цензурного комитета) говорил, что особенно много материала старался запрещать осенью («...жалобы на нас, цензоров, не неприятность, а величайшая нам услуга и удовольствие! Помилуйте, начальство узнает о моей старательности, отличит, отметит меня... Я, бывало, когда цензурировал „Дело“ при ˂К. М.˃ Станюковиче, то всегда рекомендовал ему на осень запасаться для каждой книжки двойным материалом. Как осень — и дело идет к рождественской награде, — становлюсь беспощадно строг и мараю статью за статьей...»).

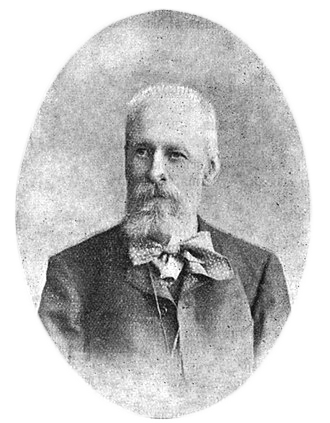

Напротив, одним из лучших и любимых петербургскими литераторами цензоров был Николай Федорович Крузе (1823–1901, цензор — с 1855 г.), выпускник юридического факультета Харьковского университета. Крузе ценили за ум, глубокие познания, следование принципу «совещательной цензуры» (когда кажущиеся сомнительными для «проходимости» части текста обсуждались им с авторами), тактичность и хороший литературный вкус. «...Как доблестно, с каким мужеством и как бескорыстно действовал он в продолжение трех лет своей цензорской службы, — огорчался отставке Крузе М. Н. Катков в письме В. П. Безобразову в 1858 г. — Он был пионером новой области, которая открылась для русской мысли и слова; он шел вперед, разведывая пути, не отступая ни на шаг, и пространство, пройденное им, останется навсегда за русским словом». Или короче: «Хвала, наш цензор Крузе! / Он крылья развязал российской музе» (А. Н. Майков).

Другого мнения придерживалось о нем «высшее» начальство. Московский генерал-губернатор А. А. Закревский в записке главе III отделения В. А. Долгорукову от 28 августа 1858 г. сообщал о «неблагонамеренных» людях, куда включил и Крузе, обвинив того во всех возможных грехах: «приятель всех западников и славянофилов, друг Каткова, корреспондент Герцена, готовый на все и желающий переворотов».

|

Н. Ф. Крузе |

Необходимо отметить, что большая часть цензоров XIX в. получили хорошее образование. Вообще об институте цензуры и ее служащих стоит сообщить некоторые общие сведения.

В первой четверти XIX в. система надзора за книгопечатанием и периодикой территориально совпадала с принципом деления Российской империи на учебные (университетские) округа. К 1802 г. были образованы Московский, Дерптский, Виленский, Казанский и Харьковский округа (где уже имелись университеты), а также С.- Петербургский, где его еще предстояло открыть (позже количество учебных округов увеличилось). Все цензоры в это время имели высшее образование (в российских и/или европейских университетах). Для университетских преподавателей цензорство было неоплачиваемой дополнительной нагрузкой.

Новые Уставы о цензуре — 1826 и 1828 гг. (этот последний Устав еще долгое время оставался в силе) — несколько изменили структуру всего института. Среди прочего, внутренняя и иностранная цензура теперь принадлежали Министерству народного просвещения; центральным цензурным учреждением стало Главное управление цензуры. Комитеты цензуры внутренней все так же «базировались» в университетских городах, но подчинялись попечителям учебных округов. Цензоры от университета (например, профессора) теперь получали дополнительное жалованье, и к ним добавили собственно цензоров (то есть не имевших иных должностей, кроме цензорской).

В 1828 г. же в Петербурге появился Комитет цензуры иностранной (с небольшим тогда штатом из девяти чиновников).

Позже в цензурную структуру добавились чрезвычайные негласные комитеты (среди них во время Мрачного семилетия — Меншиковский и Бутурлинский, по имени их первых председателей), подчинявшиеся непосредственно императору. Эти комитеты были надцензурными — их сотрудники просеивали те остатки (с их точки зрения) «крамолы», что были пропущены обычной цензурой. Последний из этих комитетов был закрыт в самом начале правления Александра II.

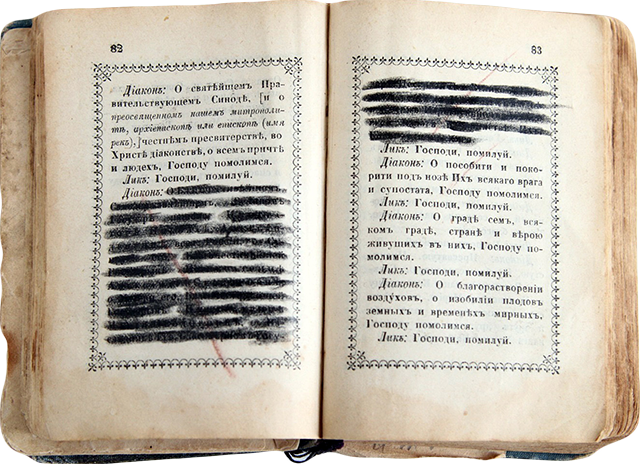

Кроме того, функционировали духовная цензура (в ведении Синода, театральная цензура в ведении ІІІ отделения С.Е.И.В.К (1828–1865) и множество других, принадлежащих отдельным министерствам и департаментам.

|

С 1850 г. цензура полностью отделялась от университетов, совмещать должности запретили, но позаботились о высоком образовательном уровне цензоров: теперь назначаться могли не просто чиновники с высшим образованием, но «если они, притом, достаточно ознакомлены с историческим развитием и современным движением отечественной или иностранной словесности, смотря по назначению каждого. Во время занятия сей должности они не должны, вместе с оною, нести никаких других обязанностей».

В этом отношении показательна форма проверки кандидатов в цензоры, действовавшая в Комитете цензуры иностранной. А. Н. Майкову (он был зачислен в КЦИ и. о. младшего цензора в октябре 1852 г.), как и другим претендентам, А. И. Красовский (сам притча во языцех в истории цензуры — «маньяк, одержимый свободобоязнью и какою-то гипертрофией подозрительности», — по выражению И. С. Аксакова) предложил прорецензировать около 20 сочинений на французском и немецком языках, а Майков — еще две на итальянском. О кандидатах собрали сведения, а полученные от них рецензии сравнили с рапортами опытных цензоров.

Общая численность цензурного ведомства с 1828 по 1863 г. составляла около 340 человек, из них собственно цензоров — 225.

В 1863 г. цензура была передана из ведения Министерства народного просвещения в Министерство внутренних дел со всем штатом чиновников, и в дальнейшем новые цензоры набирались преимущественно из этого министерства.

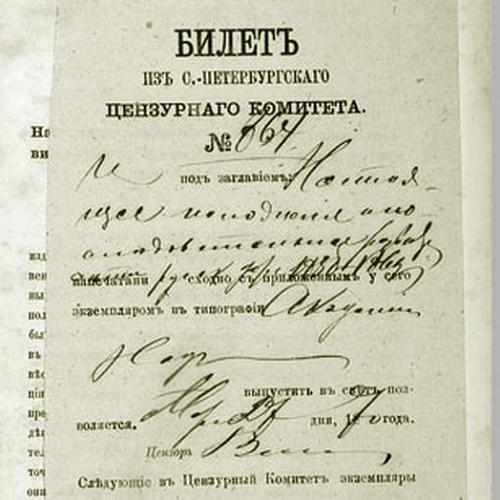

По закону о печати 6 апреля 1865 г. центральным цензурным органом стало Главное управление по делам печати (1865–1917), а сама цензура из предварительной стала «карательной», то есть основывалась на системе предостережений за публикацию нежелательных материалов. После третьего предостережения выход провинившегося периодического издания запрещался — временно или навсегда (вопреки надеждам, эта система не облегчила жизни издателям и авторам).

|

***

К сожалению, высшее образование, ученые степени, успешная карьера в Министерстве народного просвещения совершенно необязательно говорят об уме, широте умственного кругозора, художественном чутье и такте цензора. Это неприятное несовпадение понимали и некоторые высшие чиновники, часто включавшие в свои разножанровые записки о цензуре пожелания насчет наличия ума у цензоров («Цензор должен быть человек образованный и умный, непременно умный», — писал М. А. Корф в записке наследнику в 1848 г., но так как это был 1848 г., а М. А. Корф — государственный деятель при Николае I, то добавлял: «понимающий виды и цель правительства»).

Однако история отечественной цензуры знает немало образованных и умных цензоров, выступавших для авторов и издателей не врагами, но соратниками.

Первое из очевидных в этой череде имен — Александр Васильевич Никитенко (1804–1877). Бывший крепостной графов Шереметевых, профессор кафедры русской словесности Санкт-Петербургского университета (1834–1864), действительный член Академии наук (с 1855), литературовед, литературный критик, официальный редактор журналов «Сын отечества» (1840–1841), «Современник» (1847 — начало 1848), «Журнала Министерства народного просвещения» (1856–1861), газеты «Северная почта» (1862) и других изданий, цензор и теоретик цензуры, — А. В. Никитенко долгие годы работал в различных цензурных учреждениях и ведомствах по надзору за печатью.

Чтобы в хоть в малой мере продемонстрировать усилия и деятельность цензора в нелегкое время (а время, кажется, всегда нелегкое), пришлось бы подробно описывать рутинные, почти ежедневные мелкие действия служащего, противостоящего бюрократической машине, случайным нападкам соседних бюрократических структур (количество цензур огромно), доносам («Между тем Булгарин, Калашников и Борис Федоров не устают распространять самые черные клеветы на „Современник“. Булгарин каждую неделю разными намеками дает знать в „Северной пчеле“, что „Современник“ —зловредный журнал, так же как и „Отечественные записки“») и тому, что пункты почти любого Цензурного устава цензоры и другие чиновники могут трактовать совершенно по-разному. При одном и том же уставе 1828 г. статьи и художественные произведения, пропущенные цензорами в 1830-х гг., оказались крамольными после 1848 г., а гнев начальства всегда непредсказуем. При втором аресте в 1842 г. причину наказания цензоров не смог объяснить даже управляющий Третьим отделением Л. В. Дубельт:

«— Ах, мои милые, — сказал он, взяв нас (цензоров. — С. В.) за руки, — как мне грустно встретиться с вами по такому неприятному случаю. Но думайте сколько хотите, — продолжал он, — вы никак не догадаетесь, почему государь недоволен вами».

Лучшую аттестацию А. В. Никитенко дает, кажется, его дневник (велся с 1826 по 1877 г., около 75 печатных листов), где история цензуры XIX в. разворачивается наряду с историей человека — образованного, умного, рефлексирующего труженика, бывшего крепостного, дорожащего своей и чужой свободой, и неизменно верного своей же формуле: «Я готов на всякий труд, который давал бы хоть тень надежды на пользу дела, столь дорогому для меня, как наука и литература».

Чтение дневника Никитенко наряду с чтением описаний деятельности его и других цензоров, размышляющих над лучшей организацией своей деятельности, приводит к выводу: наилучшей участью для цензуры (то есть для всех участников цензурного процесса) было бы максимальное уменьшение ее гнета, неизбежно вырождающегося в произвол. Усиление и разветвление запретов приводит к уходу литературы и публицистики в подполье, не поддающееся никакому контролю и регулированию. В середине XIX в. таким подпольем была рукописная литература. «Литературе необходимо дать более простора, в другом духе нынче и думать нельзя писать устава; этого требует и справедливость и политическое благоразумие; если этого не сделать, то пойдет в ход писаная литература, следить за которою нет никакой возможности».

|

А. В. Никитенко |

***

Еще один пример хорошего цензора — Владимир Николаевич Бекетов (1809–1883). Бекетов происходил из старинного дворянского рода, его отец приятельствовал с Е. А. Баратынским, П. А. Вяземским, Д. Давыдовым. «Живое слово, отрезвляющее ум от легкомыслия, я услышал только здесь, в кружке Бекетовых», — вспоминал Д. В. Григорович.

В. Н. Бекетов кандидатом окончил курс юридических наук в Казанском университете, поступил в Санкт-Петербургский цензурный комитет 1 августа 1853 г. и прослужил цензором ровно 10 лет.

Начало его цензорской деятельности пришлось на последние годы «мрачного семилетия». Среди изданий, «приписанных» Бекетову, были «Северная пчела», «Сборник известий», «Журнал общественных сведений», «Сельский строитель», «Журнал для детей» и «Современник» (в связи с пропуском в этом последнем «сомнительных» или «вредных» произведений он периодически отстранялся от цензурирования журнала: «наш цензор — самый лучший», — сообщал в письме Л. Н. Толстому Н. А. Некрасов). Правда, поговаривали, что смелость Бекетова-цензора связана с его родственными связями с председателем Санкт-Петербургского цензурного комитета М. Н. Мусиным-Пушкиным (прекрасный пример использования семейных связей на благо просвещения).

С редакцией и авторами «Современника» у цензора сложились почти небывалые отношения. Если даже считать воспоминания современников о возрождающем влиянии Бекетова на временно «замолкнувшую музу» Некрасова не совсем правдивыми, то цензурное разрешение Бекетова на выпуск в свет первого издания некрасовских «Стихотворений» в 1856 г. — факт (правда, за это Бекетов был объявлен «неблагонадежным цензором» и был бы уволен, если бы не заступничество кн. Г. А. Щербатова, председателя цензурного комитета). Два последующих издания также цензурировались и были пропущены Бекетовым.

В известном конфликте между И. С. Тургеневым и Н. А. Добролюбовым по поводу статьи «Когда же придет настоящий день?» о романе «Накануне» Бекетов пострадал уже из-за внутренних идеологических (и художественных) разногласий сотрудников «Современника». Однако, отказ пропустить статью Добролюбова был следствием не идеологической позиции цензора и не боязнью начальства, а заботой о Тургеневе: «...пропустить ее в таком виде, как она составлена, решительно нет никакой никому возможности. Напечатать так, как она вылилась из-под Вашего пера, по убеждению, значит обратить внимание на бесподобного Ивана Сергеевича, да не поздоровилось бы и другим, в том числе и слуге вашему покорному», — писал Бекетов автору. После ареста в 1852 г. и двухлетней ссылки в деревню у Тургенева были основания для опасений.

|

Из письма Михаила Островского своему брату Александру, 1854 год |

***

Федор Иванович Тютчев (1803–1873) предстает перед современниками и восхищенными потомками как минимум в нескольких ипостасях: поэт, дипломат-политик, светский лев и звезда салонов («он пользовался в высшей степени данным от Провидения человеку даром слова. Он незаменим в нашем обществе. Когда бы не бояться изысканности, то можно сказать о нем, что если он не златоуст, то был жемчужноуст», — так аттестовал П. А. Вяземский «льва сезона»); цензор и один из умнейших людей (по версии Гейне).

1 февраля 1848 г. Тютчев был назначен цензором при Особой канцелярии Министерства иностранных дел, а 17 апреля 1858 г. — председателем Комитета цензуры иностранной. Под его председательством (1858–1873) комитет состоял из специалистов-гуманитариев, значительная часть которых закончила Петербургский или Московский университеты: А. Н. Майков, Н. Е. Лебедев, А. С. Любовников, Н. А. Миллер-Красовский, Л. О. Ивановский, Я. П. Полонский, А. И. Рыжов.

Интересно, что высокие связи Тютчев использовал не для запрета, а, напротив, для разрешения пропуска к печати материалов: «имея доступ к графу Нессельроде и к князю Горчакову, он разрешал гораздо более, чем обыкновенный чиновник министерства», — вспоминал современник.

Разумеется, это не было следствием небрежности или цензорского laissez-faire: прекрасно ориентировавшийся в европейской публицистике, Тютчев считал социально-политические известия неотъемлемой частью современного газетного мира.

Один из важных документов о цензуре — письмо (записка) Тютчева «О цензуре в России» (1857), его опыт и размышления о проблеме свободы слова и отношениях печатного слова и власти заслуживает обширного цитирования.

«Если среди всех прочих есть истина, вполне очевидная и удостоверяемая суровым опытом последних лет, то она несомненно такова: нам было строго доказано, что нельзя чересчур долго и безусловно стеснять и угнетать умы без значительного ущерба для всего общественного организма.

Кажется, всякое ослабление и заметное умаление умственной жизни в обществе неизбежно оборачивается усилением материальных аппетитов и корыстно эгоистических инстинктов. Даже сама Власть не может длительно избегать неудобств подобного образа правления. Вокруг сферы ее пребывания образуется пустыня, огромная умственная пустота. И правящая мысль, не находя вне себя ни контроля, ни указания, ни какой-либо точки опоры, в конце концов приходит в смущение и изнемогает под собственным бременем еще до того, как она падет по роковому стечению событий. К счастью, этот суровый урок не пропал даром. Прямодушие и благосклонная натура царствующего Императора позволили понять необходимость ослабления чрезмерной строгости предшествующего правления и дарования умам недостающего им воздуха».

Любопытно и мнение Тютчева о неподцензурной «русской печати за границей» вообще и о текстах А. И. Герцена в частности:

«Какое значение имеет Герцен для России? <...> И как же скрыть от себя, что его сила и влияние определяются в нашем представлении свободными прениями, пусть и на предосудительных основаниях (это так), на основаниях ненависти и пристрастия, но тем не менее достаточно свободных (к чему отрицать?) для включения в состязание и других мнений, более продуманных и умеренных, а отчасти и вовсе разумных».

Впрочем, Тютчев так и не смог добиться значительных изменений в законоположениях о печати и цензуре и на волне очередного ужесточения цензурной политики, после введения новых цензурных правил 1865 г., писал И. С. Аксакову:

«Для совершенно честного, совершенно искреннего слова в печати требуется совершенно честное и искреннее законодательство по делу печати, а не тот лицемерно-насильственный произвол, который теперь заведывает у нас этим делом».

Тем не менее одним из основных принципов Комитета цензуры иностранной тютчевского периода было уважение чужих взглядов и мнений. Цензор не может не обладать собственными идеологическими принципами, политическими взглядами и художественными и личными склонностями и антипатиями, однако этические нормы не должны позволять влиять на принятие им решений.

Один из подчиненных Тютчева, младший цензор и поэт Яков Петрович Полонский (1819–1898), писал:

Господа! во имя правды и добра,

Не за счастье буду пить я, —

буду пить

За свободу мне враждебного пера.

Полонский также не мог не размышлять о принципах и возможных теоретических основаниях цензуры, неизбежно приходя к неразрешимым противоречиям: в России «печать не может быть ни подневольной, ни свободной», а «цензура вредна и цензура полезна». Кроме того, «чем строже цензура, тем нецензурнее разговоры», а если информация не попадает в печать, она «с пущим раздражением высказывается» в иных видах коммуникации — «в домашнем быту», «на чердаках и в салонах».

|

***

Вообще среди литераторов, как известно, было немало цензоров. Среди них, помимо упомянутых, — С. Т. Аксаков, цензор Московского цензурного комитета в 1827–1832 гг. (журналы «Атеней», «Московский вестник», «Московский телеграф», «Листок» кн. Львова), И. И. Лажечников — цензор Петербургского цензурного комитета в 1856–1858 гг., цензуровал «Современник» с декабря 1856 по апрель 1857 г.; а также И. А. Гончаров — член Петербургского цензурного комитета в 1856–1860 гг., цензор «Отечественных записок» и «Русского слова» в 1856–1857 гг., член Совета по делам книгопечатания в 1863–1865 гг., член Совета Главного управления по делам печати в 1865–1867 гг.

Своему поступлению в цензуру И. А. Гончаров отчасти обязан А. В. Никитенко, который, зная о предстоящей отставке цензоров Н. И. Пейкера, Н. С. Ахматова, А. И. Фрейганга, ходатайствовал за Гончарова:

«Мне удалось наконец провести Гончарова в цензора. К первому января сменяют трех цензоров, наиболее нелепых. Гончаров заменит одного из них, конечно, с тем чтобы не быть похожим на него. Он умен, с большим тактом, будет честным и хорошим цензором. А с другой стороны, это и его спасет от канцеляризма, в котором он погибает» (записывает он в дневнике 24 ноября 1855 г.).

Был ли в итоге Гончаров похож или не похож на уволенных цензоров —вопрос непростой, но репутация его среди редакторов была не из лучших.

***

Если нельзя с уверенностью сказать, что «все хорошие цензоры хороши одинаково», то нечто общее у них точно было: попытки если не реформировать цензурный устав и правила, то минимизировать их влияние на литературу, публицистику — и общее «движение мысли».

В качестве финала уместным кажется поместить выдержку из адреса петербургских литераторов (одним из авторов был все тот же Н. А. Некрасов) цензору Н. Ф. фон Крузе: кажется, в этом обращении есть многое из того, что составляет идеал этой профессии, — если уж цензоры должны существовать.

«...Постоянным правилом Ваших действий было уважение к мысли как драгоценнейшему благу человека и уважение к слову как органу мысли. Вы обращались с ними не так, как бы могли, но так, как должны были обращаться. Никогда не дозволяли Вы себе легкой возможности быть формально правым и внутренно виноватым. Несмотря на многие средства застраховать себя и свое положение, Вы знали один только страх — осудить произведение таланта, обречь неизвестности дело умственного труда. В писателе видели Вы человека, для которого перо — единственное средство служить Государю и Отечеству. Литература была для Вас честною гласностью, и Вы поступали с нею честно, давая ей право возвышать свой голос в обществе. Вы не смотрели на слово как на злоупотребление потому только, что самые лучшие дары Неба могут употребляться во зло...»