Богатырский период русской литературной критики

Сергей Чупринин — о критике оттепельной эпохи

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Жажду искренности

Хрущевская оттепель — это время максимального литературоцентризма, когда стихи собирали стадионы и печатались огромными тиражами, а поэты воспринимались как трибуны, глашатаи, лидеры общественного мнения. Евтушенко по этому поводу сказал знаменитое: «Поэт в России больше, чем поэт». У литературных критиков такой славы, конечно, не было. Однако можно сказать, что и критик в ту пору был больше, чем критик. Случалось, что рецензии и литературные статьи звучали как колокол на башне вечевой.

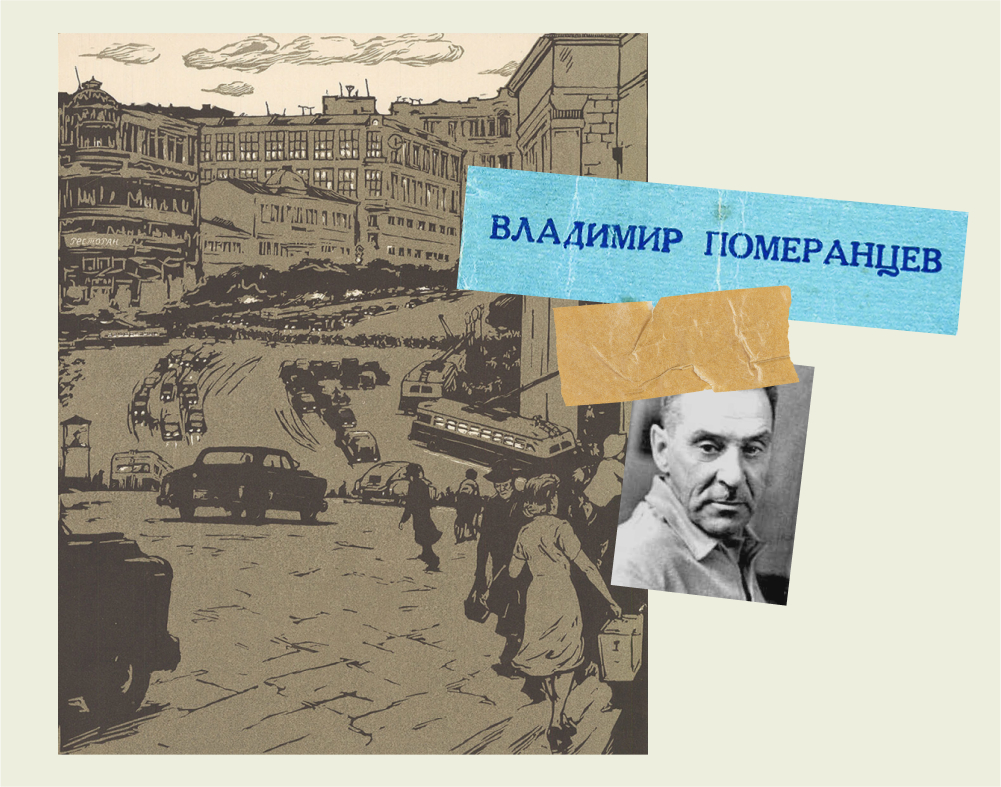

Собственно говоря, и начало оттепели ознаменовала публикация именно литературно-критического текста. В декабре 1953 года Твардовский, в ту пору редактор «Нового мира», поместил в двенадцатом номере журнала большую статью Владимира Померанцева «Об искренности в литературе». Имя автора было почти никому не известно. Юрист по образованию и журналист по профессии, Померанцев к тому времени успел выпустить свой первый роман «Дочь букиниста», который прошел незамеченным. В статье было несколько ядовитых фраз о лауреате Сталинской премии Семене Бабаевском и некоторых других писателях, но по большей части Померанцев говорил о действительности: подлинной действительности, которую сопоставлял со скучной, однообразной, фальшивой и помпезной советской литературой.

Как только этот номер «Нового мира» появился в продаже, о Померанцеве узнала вся читающая Россия. Это было что-то невероятное: в статье о литературе говорили о жизни! А говорить о ней ужасно хотелось всем, кто жил в ту пору, когда сознание людей еще только-только начинало оттаивать. Но где говорить? Парламента нет, политических партий нет, нет идеологической многоголосицы. Любые дискуссии пресекались на корню. И оказалось, что единственная сфера, где было относительно больше свободы — это не прямое слово, не публицистика, а слово художественное: проза, поэзия и литературная критика.

Как только этот номер «Нового мира» появился в продаже, о Померанцеве узнала вся читающая Россия. Это было что-то невероятное: в статье о литературе говорили о жизни! А говорить о ней ужасно хотелось всем, кто жил в ту пору, когда сознание людей еще только-только начинало оттаивать. Но где говорить? Парламента нет, политических партий нет, нет идеологической многоголосицы. Любые дискуссии пресекались на корню. И оказалось, что единственная сфера, где было относительно больше свободы — это не прямое слово, не публицистика, а слово художественное: проза, поэзия и литературная критика.

В библиотеках за номером со скандальной статьей выстраивались очереди. В редакцию «Нового мира» валом валили благодарные и негодующие письма. Забурлила студенческая молодежь. А «Комсомольская правда» расхрабрилась настолько, что 17 марта 1954 года напечатала письмо, которое подписали аспирант московского университета Сергей Бочаров, в недалеком будущем выдающийся филолог; преподаватель школы рабочей молодежи Юрий Манн, который станет крупнейшим специалистом по творчеству Гоголя, и студент Александр Аскольдов, впоследствии снявший свой знаменитый, но единственный художественный фильм «Комиссар».

Подписанты отмечали, что в статье Померанцева маловато партийности, зато она может послужить поводом для обсуждения общих вопросов советской литературы и советской жизни вообще. Конечно, начальство быстро спохватилось и ударило по Померанцеву со всех сторон. Так, в Отделе науки и культуры ЦК КПСС его критиковали за «чуждые социалистическому реализму тенденции», а Валентин Катаев говорил о «гнилой сущности подобных выступлений» («Литературная газета», 14 декабря 1954). Померанцева выгнали отовсюду, не брали на работу и нигде не печатали. Его личная судьба была погублена. Но вольное слово уже вырвалось на свободу.

По звёнышку

Твардовский, обладавший гениальным редакторским чутьем, понял, что люди ждут не стихов и романов, а критических текстов. Он стал запускать эти тексты в печать, один круче другого. Михаил Лифшиц не оставил живого места от дневников Мариэтты Шагинян (1954, № 2). Абрамов взялся сравнивать прозу сталинских лауреатов с подлинной жизнью послевоенного крестьянства (1954, № 4). А фантастически одаренный Марк Щеглов покусился на святое — на роман сталинского лауреата Леонида Леонова «Русский лес» (1954, № 5). Твардовскому эта отвага вместе с другими прегрешениями стоила редакторского кресла. Но комплекс идей, которые стали называть новомирскими, уже сложился. Превыше всего ставилось понятие правды — разумеется, социальной и, как казалось новомирцам, синонимичной ей художественно-эстетической. За один только порыв к этой правде, а уж тем более за движение к ней, эти критики были готовы простить многое, если не все. За интеллектуальную фальшь и трусость, за подсознательный и уж тем более сознательный обман не прощали ничего и развенчивали каждый текст, что называется, «по звёнышку».

Как и во времена Добролюбова, новомирцы применяли технику комментированного, часто издевательского пересказа. Сейчас эта техника не в почете и считается устаревшей. В современных рецензиях чаще всего разбирается поэтика, но не смысловое ядро, не содержание книги. А в ту пору было совершенно наоборот. Поэтика не была так принципиальна, поскольку рассматривалась исключительно как украшение текста. Зато читатели сразу понимали, что это за книга и стоит ли с ней знакомиться: достаточно было пересказа, в котором критики не упускали ни одной детали, угадывали все смысловые намеки и аллюзии, переводили эзопову речь автора в плоскость публицистического высказывания. Случалось, что расхваленный писатель пугался выводов, которые делались из его произведения.

В Главном доме городской усадьбы Долгоруковых-Бобринских редакция «Нового мира» располагалась с 1947 по 1964 г., затем переехала, но недалеко — в Путинковский переулок

В Главном доме городской усадьбы Долгоруковых-Бобринских редакция «Нового мира» располагалась с 1947 по 1964 г., затем переехала, но недалеко — в Путинковский переулок

Например, новомирец Игорь Виноградов вспоминал, как его статья о деревенских очерках Овечкина, опубликованная в шестом номере «Нового мира» за 1964 год, вызвала у самого Овечкина приступ панического страха. «Там не было критики, обидной для него, но там было как бы обнажение его кардинального фундаментального противостояния всей нашей сельскохозяйственной политике, — рассказывал Виноградов. — Очевидно, такая откровенность, такая прямолинейность ему [Овечкину] показались опасными».

Летом 1958 года Твардовский был возвращен к рулю «Нового мира», а в начале 1961 года журнал «Октябрь» был отдан во владение пламенному сталинисту Всеволоду Кочетову. Начались десять лет ожесточенной борьбы между изданиями: сначала двуполярность, а затем изумительный плюрализм в литературной жизни, когда и «Новый мир» Твардовского, и «Октябрь» Кочетова, и «Юность» Полевого, и «Молодая гвардия» Никонова воспринимались как нечто вроде гражданских протопартий с ясно выраженной позицией. С точки зрения эстетических воззрений большой разницы между этими журналами не было. Все они предпочитали реалистическое жизнеподобное письмо, произведения, непосредственно связанные с современностью. Изобретательностью по части поэтики они тоже не отличались, так что большинство критиков держалось публицистической стороны.

В споре с властью

В 1960-е годы литературные критики стали претендовать на роль идеологов. Обращаясь к читателям, они апеллировали еще и к высшей власти. Ведь там, в Кремле, на Старой площади, на правительственных дачах сидели самые главные читатели, без одобрения которых в стране ничего не делалось. Но если новомирцы — Владимир Лакшин, Игорь Виноградов, Лазарь Лазарев, Бенедикт Сарнов, Юрий Буртин, Наталья Ильина и многие другие — рассчитывали, что им удастся подтолкнуть власть к продолжению антисталинских реформ и мечтали о трансформации государственной казармы в «социализм с человеческим лицом», то октябристы, напротив, были уверены, что светлое будущее наступит только с реставрацией сталинских порядков, и ждали, когда власть опомнится и накажет смутьянов.

«Октябрь» волновала коммунистическая идейность, которую они требовали от художественных произведений. Но идейность к тому времени начала выдыхаться, причем не только в массовом сознании, но и среди партийной верхушки. Октябристы обвиняли в этом писателей, художников, ревизионистов и космополитов, подкупленных Западом и поддавшихся его тлетворному влиянию. И не было уже ни одного номера «Октября», в котором не разносили бы Эренбурга, Паустовского, Абрамова и тем более ненавидимых Кочетовым «гениев в коротких штанишках» — представителей нового литературного поколения. Доставалось композиторам и театральным режиссерам. Доставалось художникам, которых называли «дёгтемазами» и «абстрактистами». Доставалось киношникам за «идейно порочные» фильмы «Летят журавли», «Девять дней одного года», «А если это любовь», «Обыкновенный фашизм». Но с особенной настойчивостью и яростью били по «Новому миру».

«Октябрь» волновала коммунистическая идейность, которую они требовали от художественных произведений. Но идейность к тому времени начала выдыхаться, причем не только в массовом сознании, но и среди партийной верхушки. Октябристы обвиняли в этом писателей, художников, ревизионистов и космополитов, подкупленных Западом и поддавшихся его тлетворному влиянию. И не было уже ни одного номера «Октября», в котором не разносили бы Эренбурга, Паустовского, Абрамова и тем более ненавидимых Кочетовым «гениев в коротких штанишках» — представителей нового литературного поколения. Доставалось композиторам и театральным режиссерам. Доставалось художникам, которых называли «дёгтемазами» и «абстрактистами». Доставалось киношникам за «идейно порочные» фильмы «Летят журавли», «Девять дней одного года», «А если это любовь», «Обыкновенный фашизм». Но с особенной настойчивостью и яростью били по «Новому миру».

К крайнему недоумению октябристов, высшее начальство, ведавшее коммунистическим воспитанием трудящихся, мешкало, миндальничало и манкировало своими жандармскими обязанностями. Противостояние журналов какое-то время списывали на личную неприязнь редакторов, взывали к их партийной дисциплине и гражданской совести, а однажды, пытаясь помирить, даже устроили им очную ставку. Разумеется, все было без толку. В войне журналов не было и не могло быть ни перемирия, ни компромиссов. И дело не в эстетических расхождениях — тут-то как раз особых разногласий не было — а в идеологии, несовместимости позиций двух изданий. «Полушутя-полусерьезно, — вспоминал Игорь Волгин, который в то время только начал печататься, — мы говорили, что „Новый мир“ — это орган крестьянской демократии, а „Октябрь“ — выразитель заветных чаяний аппарата».

Но эти «заветные чаяния» далеко не всегда и не во всем совпадали с державной волей высшей власти. Чувствуя себя правовернее и Политбюро, и папы римского как аппаратчики, так и октябристы не могли простить Хрущеву антикультовой риторики, волюнтаризма и непредсказуемости, а сменившему его Брежневу ставили в вину дряблое администрирование. В этом смысле редакционная политика как «Октября», так и «Нового мира» была отчетливо оппозиционной.

Оппоненты режима набирались изрядной смелости, только им доступной и на первых порах прощавшейся. Так, в ноябрьском номере «Нового мира» за 1962 год была опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича». Все точно знали, что разрешение на это дал сам Хрущев. Естественно, во всех печатных изданиях страны критики всех мастей стали заходиться восторгами, готовить повесть к награждению Ленинской премией. Писательское начальство и вовсе заискивало перед Солженицыным. Его мгновенно, без личного заявления и рекомендаций, приняли в Союз писателей, предложили переехать в Москву, обещали выделить квартиру. От переезда и квартиры он поначалу строптиво отказался, о чем потом долго и горячо жалел.

Между тем «Октябрь» о Солженицыне не написал ни одного доброго слова. Более того, в самый разгар шумихи журнал напечатал статью Николая Сергованцева, который назвал августейше одобренную повесть идейно порочной и рассчитанной на сенсацию, а ее героя — тупым ограниченным существом, круг интересов которого «не простирается далее лишней миски „баланды“, „левого“ заработка и жажды тепла» (1963, № 4).

Между тем «Октябрь» о Солженицыне не написал ни одного доброго слова. Более того, в самый разгар шумихи журнал напечатал статью Николая Сергованцева, который назвал августейше одобренную повесть идейно порочной и рассчитанной на сенсацию, а ее героя — тупым ограниченным существом, круг интересов которого «не простирается далее лишней миски „баланды“, „левого“ заработка и жажды тепла» (1963, № 4).

Дальше — больше. В «Известиях» от 17 августа 1963 года — и опять-таки с личного одобрения главы государства — напечатали сатирическую поэму Твардовского «Теркин на том свете». «Октябрь» тут же ответил на это жесткой статьей Дмитрия Старикова «Теркин против Теркина». «Ну нет, куда уж этому новому „Теркину с того света“ против прежнего! — писал Стариков. — Произведение, вроде бы самым непосредственным образом связанное с его прежним творчеством <...> в наибольшей степени, чем что-либо иное, сделанное Твардовским, противоречит живому направлению и сущности его таланта, оспаривает неоспоримое в нем и, прежде всего, конечно, „Книгу про бойца“» (1963, № 9).

Здесь все изумительно. И храбрость, с какой на произведение, защищенное властью, нападали критики «Октября», и то, что, несмотря на публичные протесты, им за это от власти ничего не было. Видимо, набравшийся сил партийный аппарат мог защитить своих певцов и идеологов даже от монаршего гнева. Этой силы у аппарата хватило и на то, чтобы в апреле 1964 года прокатить Солженицына с Ленинской премией, и на то, чтобы менее чем через полгода произвести «малую октябрьскую революцию» — отправить в отставку Хрущева.

Под золотыми куполами

Наступила новая эпоха. Это сказалось на всем, в том числе на раскладе журнальных партий, композиции литературно-критической реальности. К сталинистскому и антисталинскому вектору прибавился еще один. Здесь нужно рассказать о журнале «Молодая гвардия», которым в ту пору руководил Анатолий Никонов. Будучи рядовым журналистом родом из комсомола, свою пропагандистскую «барщину» он, конечно, отрабатывал. В ножевом конфликте между сталинистами и антисталинистами участия не принимал, однако как редактор оказался неожиданно амбициозен. Журнал преобразился. Критик Владимир Турбин вспоминал:

«...это был журнал-умница, яркий и пестрый, как... весенний букет. Уж иного сравнения не подберу — пусть букет. Не парадный букет и не ритуальный, а как бы сам собой сложившийся. Позиция журнала была по-хорошему вызывающей: противостояла она всякой литературной предвзятости, доктринерству. Не было „наших“ и каких-то „не наших“, было братство молодых литераторов, поглощенных делом. И пусть даже это было какой-то игрой в братство, хорошо и то, что играли именно в литературное братство...»

И действительно, уже в первых номерах, подписанных Никоновым, появился роман Василия Аксенова «Пора, мой друг, пора» (1963, № 4-5), в мартовском номере 1964 года — стихи Беллы Ахмадулиной, в октябрьском — «Оза» Андрея Вознесенского и киноповесть «Берегись автомобиля» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, затем первый роман Юлиана Семенова об Исаеве-Штирлице «Пароль не нужен» (1965, № 2-3)... Но главное — «Молодая гвардия» первой среди литературных журналов завела ежемесячные авторские колонки. Без малого два года их вел все тот же Владимир Турбин. В отличие от новомирцев или октябристов, он не претендовал на статус идеолога и властителя дум, но тотчас освоился в роли, как сказал критик Игорь Золотусский, «дразнителя нравов». Никакой политики, только стремление привить бахтинскую розу к советскому дичку, только взгляд на мировую и советскую культуру как на своего рода карнавал, где трагическое обручено с комическим и безобразным. Сплошной произвол, парад личностного начала. Я помню собственное впечатление от этих колонок: Турбин ошибался, но как интересно было его читать, следить за его мыслью. Это ошеломляло, это было абсолютно неслыханно.

Кроме того, если личное мнение новомирцев — Владимира Лакшина, Игоря Виноградова, Станислава Рассадина, Андрея Синявского и прочих — воспринималось как мнение всего журнала, то Турбин писал как бог на душу положит. В «Литературной газете» появился фельетон тогда еще никому не известного критика Михаила Лобанова «О „веселых эскападах“ на критической арене» (1964, 20 августа), где Турбин обвинялся в том, что разгуливает «в сверхсовременном эстетическом колпаке по эпохам и литературам, как по цирковой арене, занятый единственной целью — каким бы номером похлеще удивить простаков, заставить их разинуть рты от удивления».

По обычаям того времени на этот выпад следовало ответить контрвыпадом. А что же Никонов? Мало того что он поблагодарил зоила, так еще и пригласил его к постоянному сотрудничеству. И пока Лобанов мешкал, выбирая тему, произошла та самая «малая октябрьская революция». Власть переменилась, идеология тоже стала меняться. Валерий Ганичев, бывший в ту пору заместителем Никонова, вспоминает, как в 1965 году их вызвал к себе первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов. «Можем ли мы сделать так, чтобы молодежь снова гордилась своими отцами? — спросил Павлов. — Ведь при Никите мы их заплевали». И уже в ближайшем номере журнала было напечатано коллективное письмо «Берегите святыню нашу» (№ 5, 1965), подписанное Сергеем Коненковым, Леонидом Леоновым и Павлом Кориным. Там говорилось:

«В последние годы довольно усердно производится разгром памятников нашей национальной старины. <...> Мы должны встать на борьбу с ханжеским мнением ограниченных людей: будто церкви и другие культовые здания — объекты только религиозного значения, что под золотыми куполами содержится лишь „опиум народа“, потому что <...> в этих зданиях высочайшее для каждой эпохи проявление художественного творчества нации. <...> Наша гордость и святыня должна быть спасена».

Звучит замечательно. Но от кого спасать национальную культуру, национальные обычаи и вообще русский дух? Только ли от тупоумных советских администраторов, как написано в коллективном ходатайстве? Нет, не только от них. Это стало понятно немного погодя, когда в «Молодой гвардии» появился фельетон того же Лобанова «Нахватанность пророчеств не сулит...» (1965, № 9) о поэме Евгения Евтушенко «Братская ГЭС». Эту поэму тогда не пинал только ленивый. Кто-то ругал ее за художественные недостатки, кто-то — за отступление от марксистско-ленинской прописи, но Лобанов был первым, кто предъявил поэту национальный счет: он обвинил Евтушенко в клевете на русский народ и оскорблении национальных устоев. Слова «русофобия» тогда не было, как не было и солженицынского понятия «образованщина». Но сражаться Лобанов и собравшиеся вокруг него критики принялись именно с русофобией и «образованщиной», которую назвали «просвещенным мещанством». К «мещанам», разумеется, относили городскую интеллигенцию, которая больше всего была подвержена западному влиянию. «Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия, — писал Лобанов. — Это равносильно параличу для творческого гения народа. <...> Рано или поздно смертельно столкнутся между собою эти две непримиримые силы: нравственная самобытность и американизм духа» (1968, № 4).

Звучит замечательно. Но от кого спасать национальную культуру, национальные обычаи и вообще русский дух? Только ли от тупоумных советских администраторов, как написано в коллективном ходатайстве? Нет, не только от них. Это стало понятно немного погодя, когда в «Молодой гвардии» появился фельетон того же Лобанова «Нахватанность пророчеств не сулит...» (1965, № 9) о поэме Евгения Евтушенко «Братская ГЭС». Эту поэму тогда не пинал только ленивый. Кто-то ругал ее за художественные недостатки, кто-то — за отступление от марксистско-ленинской прописи, но Лобанов был первым, кто предъявил поэту национальный счет: он обвинил Евтушенко в клевете на русский народ и оскорблении национальных устоев. Слова «русофобия» тогда не было, как не было и солженицынского понятия «образованщина». Но сражаться Лобанов и собравшиеся вокруг него критики принялись именно с русофобией и «образованщиной», которую назвали «просвещенным мещанством». К «мещанам», разумеется, относили городскую интеллигенцию, которая больше всего была подвержена западному влиянию. «Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия, — писал Лобанов. — Это равносильно параличу для творческого гения народа. <...> Рано или поздно смертельно столкнутся между собою эти две непримиримые силы: нравственная самобытность и американизм духа» (1968, № 4).

В статьях новых вероучителей стали все отчетливее звучать антисемитские нотки. Подозревать новомирцев в антисемитизме было глупо: Твардовскому и так приходилось отбиваться от упреков в засилии евреев в редакции. Да и Кочетов, верный идеалам пролетарского интернационализма, терпеть не мог молодогвардейцев, которых называл «онученосцами». А в «Молодой гвардии» то сосредотачивались на вошедшем в моду обличении синонизма, то напоминали, что в сталинских палачествах были виноваты прежде всего евреи.

Эту слабость по национальной части молодогвардейцам партийный аппарат, наверное, простил бы: все-таки сам не без греха. Но, разыскивая покровителей «просвещенного мещанства», Лобанов и его единомышленники довольно быстро уперлись в тот же мироволивший им аппарат и, более того, в святая святых — партийную идеологию. А она, писал Лобанов, «оборачивалась космополитизмом, потворствовала русофобии во всех ее видах под предлогом борьбы с „русским шовинизмом“» («Наш современник». 2002, № 3).

Между компромиссами и неучастием во лжи

Так к новомирской и октябристской оппозиции прибавилась еще одна — русофильская, почвенническая. Все вместе они схлестнулись не только с властью, но и между собой. В декабрьском номере «Октября» за 1968 год вышла статья заместителя главного редактора Федора Строкова «О „народе-Саврасушке“, о „загадках“ русского характера и исканиях „при свете совести“». Вскоре сдвоенным залпом прозвучали статьи Игоря Дедкова «Страницы деревенской жизни» в мартовском и Александра Дементьева «О традициях и народности» в апрельском номерах «Нового мира» за 1969 год.

Удар со стороны социально близкого «Октября» в «Молодой гвардии» пропустили. А вот Дедкову и Дементьеву ответили открытым письмом «Против чего выступает „Новый мир“?» («Огонек». 1969, № 30), которое было подписано тремя главными журнальными редакторами: Михаилом Алексеевым («Москва»), Сергеем Викуловым («Наш современник»), Николаем Шундиком («Волга»), а также первым секретарем Ленинградской писательской организации Александром Прокофьевым и другими авторитетными литераторами. Любопытно, что Кочетов, который был главным врагом «Нового мира», категорически отказался подписывать это письмо (а по сути, донос), несмотря на уговоры.

Конечно, эта полемика — как со стороны новомирцев, так и со стороны молодогвардейцев — пестрела цитатами из основоположников и партийных постановлений, клятвами в преданности единственно верному курсу начальства. О многом приходилось говорить обиняками, однако читать между строк все тогда были обучены. Власть забеспокоилась, и над спорщиками нависла тень скорой расправы. Похоже, что новомирцы ее предчувствовали. Более того, на склоне 1960-х на страницах журнала возникла скрытая полемика между его главными идеологами, Виноградовым и Лакшиным. Оба были коммунистами с той лишь разницей, что Виноградов вступил в партию еще в университетские годы, а Лакшин подал заявление только после того, как Твардовский предложил ему стать своим замом: беспартийным таких высоких постов не давали. Оба терпеть не могли советскую власть, ровно как и коммунистическую идеологию.

Все началось с серии статей Лакшина о русской журналистике, где он, сравнивая новомирскую стратегию с той, которую использовали наши журналы в XIX веке, настаивал на необходимости разумных компромиссов с властью:

«Нравственный максимализм слишком часто бьет... отбой и, чтобы сохранить свою незапятнанность и цельность, спешит вернуться к себе в чистую обитель. <...> Личный нравственный ригоризм, любые попытки переменить жизнь проповедью индивидуального самосовершенствования доказали в ходе истории свое бессилие» (1968, № 9).

Не вступая в прямой спор, Лакшину отвечали Игорь Виноградов и согласный с ними философ Эрих Соловьев. Соловьев отвергал возможность компромисса с правящим режимом и упирал на «тихий окопный героизм», «стоическое мужество неучастия», «повсеместно рассеянный кропотливый саботаж всего, что противоречит внутреннему убеждению» (1968, № 9). Виноградов писал, что литература должна воспитывать в читателях «готовность к сопротивлению „выродкам“, к отказу сотрудничать с ними в системе „массового порядка“, когда он восторжествует» (1968, № 8).

Эту теорию вскоре пришлось проверить на практике. Вот пример. 21 августа 1968 года танки стран Варшавского договора вошли в Прагу. Как всегда в таких случаях, власть потребовала от советской творческой интеллигенции безоговорочного одобрения. В театрах, консерваториях и прочих культурных заведениях проводились собрания в поддержку братской помощи чехословацкому народу. Разумеется, коснулось это и редакции «Нового мира». Твардовский на собрание не явился — распространился слух, что он ушел в запой. Однако не пришел и Виноградов, который не пил. Большого героизма здесь как будто нет, но помнят об этом тихом протесте уже более полувека.

«Новому миру» дали дожить до февраля 1970 года. Твардовского вынудили уйти в отставку, а литературных критиков выставили за дверь. Выставили, правда, по-разному. Готовому к компромиссам Лакшину дали синекурную должность консультанта журнала «Иностранная литература» без определенных обязанностей, но с сохранением прежнего высокого оклада. А неуступчивый Виноградов, как и его коллеги Юрий Буртин, Эмиль Кардин и другие долго нигде не могли устроиться, да и печатать их не хотели.

В декабре того же года из «Молодой гвардии» уволили Никонова. По слухам, готовились убрать и Кочетова из «Октября», но ввиду тяжелой болезни милосердные кураторы из ЦК позволили редактору дожить до самоубийства. Кочетов застрелился в ноябре 1973 года, и черта под богатырским периодом русской литературной критики была подведена. С публицистикой взамен филологии было покончено, журнальные партии распались. Потеряв свои трибуны, утратив чувство локтя, их лидеры либо добровольно ушли из актуальной журнальной критики, либо были вытолкнуты к иным занятиям. Лобанов стал писать об Аксакове и Островском, Рассадин — о Фонвизине и Сухово-Кобылине, Лакшин — о Толстом, Чехове и Островском, Виноградов погрузился в изучение русской религиозной философии. Журнальный рельеф 1970-х годов определяли уже совсем другие авторы.