Би Анни Баобэй хабаобэй

Как возник феномен китайской веб-новеллы

В начале 1990-х в Китай провели интернет, и тут же возможности новой технологии начали осваивать авторы художественных текстов. В Поднебесной, в отличие от остального мира, опыты в сетевой литературе превратились в настоящую индустрию со своими звездами и масштабными проектами стоимостью в миллионы, а то и миллиарды условных единиц. О том, как это получилось, на фестивале «Дальше» рассказала переводчица Татьяна Карпова.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Татьяна Карпова: История китайских веб-новелл началась в 1990 году, когда в Китае стал постепенно распространяться интернет. Люди быстро поняли, что форумы можно использовать не только чтобы получать информацию, задавать вопросы или знакомиться, но и для того чтобы создавать литературные произведения. Сначала это были дневники вроде тех, что мы читали в «Живом журнале». Люди быстро начали ощущать, что кому-то писать удается получше — чей-то дневник хочется читать, он затягивает. А у кого-то — просто лытдыбр, и читать это не очень увлекательно.

В Китае появляются первые энтузиасты, которые пытаются облечь свои записки в художественную форму. Первым произведением, именно имеющим форму веб-новеллы, является «Первый близкий контакт». Иногда его еще переводят как «Первый интимный контакт», но мне не нравится этот вариант — он уводит немножко не туда.

«Первый близкий контакт» очень похож на «Одиночество в Сети» Януша Вишневского. Это история про интернет-любовь, про то, что на университетском форуме можно не только познакомиться, но и влюбиться.

Почему мы начинаем именно с этого произведения? Хотя оно публиковалось изначально силами писателя — и мы понимаем, что плюс интернета в том, что он условно бесплатный: чтобы опубликовать что-то, нужно просто оплатить интернет, — после этого была издана книга, и, более того, по ней сняли произведение. Так появился первый прототип китайской интернет-новеллы — но, конечно, не совсем такой, как мы знаем сейчас.

Время шло. Начались 2000-е — время, когда появляются уже не просто форумы, а специальные литературные сайты. Если вспомнить наши реалии — это были «Стихи.ру», «Проза.ру», «Самиздат». В Китае первым сайтом, требующим упоминания, был ресурс, название которого можно перевести как «Старт». Кроме того, долгое время были популярны писательские форумы, я сама следила на них за некоторыми авторами.

Там появляется интересный новый формат. Писатели начинают выкладывать произведения по главам и отслеживать отклик читателя. Если видно, что читателю нравится развитие какой-то сюжетной арки, — продолжают писать в том же духе. Если интерес падает — вносят изменения. Это простая, но революционная вещь.

Когда Достоевский писал «Преступление и наказание», он не видел, сколько было лайков после очередной главы, сколько просмотров, процента дочитываемости. Он мог полагаться на гений, талант, свои ощущения. Но не мог предполагать, «залетит» или нет, говоря современным языком. А тут у писателей появляется инструмент, который очень многих увлекает.

Именно в это время на сайтах начинают формироваться категории. Если вы зайдете на китайский литературный сайт, где публикуют интернет-рассказы, вы увидите множество разделов. Будут женский канал и мужской канал, потому что мужчины любят одни темы, женщины — другие. Сто процентов будет фантастика, попаданцы, любовь в университете, так называемый роман в большом городе, когда женщина приходит искать работу, спотыкается у лифта и падает в объятия своего будущего начальника. Большое внимание уделяется мистике. Кроме того, возникают узкие ниши: например, веб-новеллы, посвященные исключительно врачам, как в сериале «Клиника», или веб-новеллы о спортсменах. Это отдельные категории со своими фанатами.

В чем главная проблема этих сайтов? Это, по сути, одна большая свалка. Как работал ЖЖ? У кого-то что-то «залетало», потому что его замечали. Он начинал получать поддержку, аудитория росла. А китайцев всегда было очень много. Возникает негативная конкуренция: пишущих людей много, и им нужно как-то выделяться. Постепенно они отходят от творчества для удовольствия, творчества ради творчества — и все больше дергают за ниточки, к которым привязан марионеточный читатель. Они ищут триггеры. Чего вы хотите? Чтобы герой страдал? Чтобы китайская принцесса, беременная во дворце, поскользнулась, упала, потеряла ребенка, и ее отправили в холодный дворец? Что будет щекотать ваши нервы?

Писатели начинают тщательно изучать психологию читателя. Кроме того, появляется еще один важный и всеми любимый элемент — финансовая выгода: сайты начинают платить авторам, и просто подписать контракт с таким сайтом становится большим достижением.

Какие требования у таких сайтов? Вы проходите регистрацию. Подписываете онлайн-документ, в котором говорится, что вы обязаны каждый день обновлять произведение на три тысячи иероглифов — иначе с вами разрывают контракт! Если вы сдадитесь на один день — упадете в рейтинге.

Более того, сайт требует, чтобы у вас был определенный уровень дочитываемости, охвата. Вы должны сделать все, чтобы пользователь остался именно на вашем произведении. А там еще тысячи и тысячи написанных, очень похожих.

Что касается вознаграждения, оно варьируется в зависимости от того, насколько читателю интересно, какое количество времени он находится на странице и так далее. Те, кто попадает в топ, скорее всего, получают предложение на экранизацию. Сейчас, когда издатели приобретают какие-то тайтлы, они обращают внимание: была ли экранизация. Если была — произведение точно будет более успешным. Но есть и минусы: оно будет дороже. Это очень хороший знак, если были куплены права на съемку либо дунхуа, либо игровую адаптацию, либо сериал, либо что-то еще.

Писательство становится источником прибыли. У меня есть один из моих любимых писателей той эпохи. Его зовут Цзюбадао. Это очень успешный тайваньский писатель. Цзюбадао написал много книжек. Вы можете не знать его имя, но могли видеть экранизации: «Девушки, в которых мы когда-то влюблялись» или «Кафе. В ожидании любви».

Цзюбадао — это рафинированный пример веб-писателя эпохи 2000-х годов. У него очень волевая история победы. Он всегда мечтал стать писателем. Приехал в Пекин, денег не было, жил в подвальчике без окон, у него тяжело болела мать. И вот там он поставил себе цель: писать, писать, писать для таких сайтов. Он был невероятно продуктивным, и теперь почти все его произведения экранизированы. Это очень большой успех. Он был тем, кому подражали, кем хотели стать.

Помимо Цзюбадао, который шел по двум путям — мистика и школьная любовь (у китайской аудитории очень хорошо идет тема выпускных экзаменов и первой любви), — были еще несколько звезд.

|

Цзюбадао |

Одна из них — Го Цзинмин. Его начали переводить в России, но пока, на мой взгляд, не самые выдающиеся произведения. Он наиболее известен благодаря экранизации «Маленькие времена» — это такой аналог «Секса в большом городе», только в Шанхае: четыре девочки живут разную жизнь, влюбляются, делают карьеру. Снято с невероятным вкусом: подбор героев, аксессуары — реально «Секс в большом городе».

Однако Го Цзинмин подвергался критике. Во-первых, со стороны общества: он явно нес сомнительные идеалы, вызывал в нас желание потреблять, пить оверпрайс кофе, идти работать в глянцевые журналы, хотеть дорогой жизни. Уводил от социалистических задач — служить обществу и так далее. И образ жизни у него был соответствующий: любил кутить, чуть ли не раскидывать с крыши дома доллары.

Была еще одна проблема: его обвиняли в плагиате. Плагиат — болезненная тема для китайской интернет-литературы. Мне сложно вспомнить китайского автора веб-новелл, на которого не подавали бы в суд за плагиат. И еще сложнее вспомнить того, к кому не приходили в блог со скоординированными атаками целые интернет-войска, которые пишут гадости и буллят. Го Цзинмин был одной из первых жертв таких армий хейтеров, которые говорили, что одно его произведение полностью похоже на произведение другого автора. Начались суды, был нанесен сильный удар по репутации.

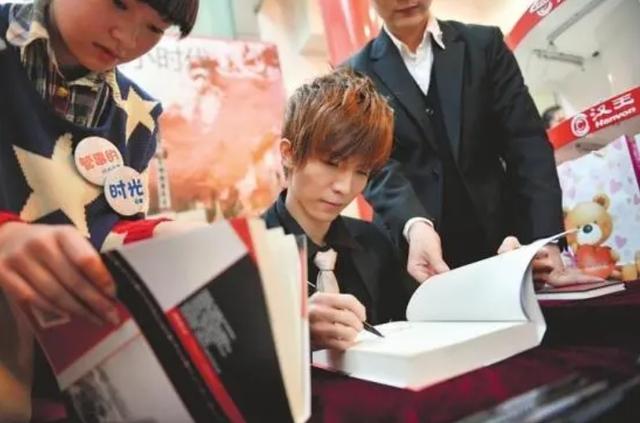

Вместе с ним появилась еще одна личность — Анни Баобэй, Малышка Анни. Уже по нику чувствуется, что это такое. Когда она была популярна, если хотели сказать, что девушка очень кокетливая, говорили: «Би Анни Баобэй хабаобэй» — «Она еще больше детка, чем Анни».

Что она писала? Она писала очень глубокомысленно, чувственно: обрывочные мысли, немножко японский вайб. В основном про любовь. Сюжета общего нет — просто всплески образов. Но это было свежо, всем нравилось. Она даже одно время работала в продюсерском центре Го Цзинмина. То есть все они были связаны.

|

Анни Баобэй |

Но тут приходит новая эра. Это уже 2010–2020-е годы. Все становится немножечко сложнее. Во-первых, к сожалению, становится более жесткой цензура. Многие произведения, которые любят читать в России, внутри Китая либо не так популярны, либо популярны, но не имеют возможности распространяться из-за определенных цензурных моментов. И зачастую писатели ради собственной безопасности пользуются услугами агентов на Тайване.

Параллельно китайским писателям хочется вернуться к корням. В китайской литературе есть понятие «литература поиска корней». И этот поиск начинает происходить не только в серьезной литературе, но и в веб-новеллах. Появляются различные фэнтезийные жанры: уся, сянься и другие «ся».

Что такое санся, уся и прочие «ся»? Почему они стали популярны? Написаны целые научные работы о том, почему китайская молодежь внезапно полюбила истории про мужиков с длинными волосами в халатах. Что в них такого? Почему стали так популярны истории о попаданцах? Мне кажется, я уже видела всё. Кто только куда не попадал, в чье только тело кто не попадал! И мужчина — в принцессу, и девушка — во всех подряд.

Есть версия. 2010-е, особенно к 2020 году, — период, близкий к экономическому кризису в Китае. Появляется проблема безработицы, дальше надвигается пандемия. Очень тяжелое, травматичное событие для китайского народа. И молодежь выбирает эскапизм. Людям хочется найти другой мир. И кажется, что в вымышленном мире рек, гор и морей все проще: ты выходишь с ножиком, и либо тебя убьют сегодня, либо ты убьешь. И нет проблем с ипотекой, с буллингом в интернете. Нет сомнений: уволят — не уволят, сократят — не сократят, бежать в другую страну — не бежать. Здесь все просто: ты любишь — значит, ты любишь, хочешь убить — убиваешь, ненавидишь — ненавидишь. Людям хочется этой простоты — хотя бы в виртуальном мире.

Поэтому начинается всплеск. Помимо того, что попаданческая отправка в чужое тело становится мейнстримом, появляются еще такие люди, которых называют «гаремники». Это когда вы были очень стремный, бедный, некрасивый, ленивый, скучный зануда, но внезапно вас стали хотеть все женщины. Такая литература обслуживает определенную психологическую потребность. Тут же появляются постапокалипсис, зомби и прочее — попытка представить, что будет дальше после кризиса, пандемии и так далее. Моральная подготовка в некотором роде.

Теперь от китайской истории перейдем к зарубежной. В России к началу 2020-х назрела необходимость «поворота на Восток», обусловленная объективными причинами: многие европейские авторы отозвали возможность покупать их права. Пришлось посмотреть, что есть в Китае, тем более что в России уже сформировалась большая фан-база.

Но зарубежные издатели не обязаны «поворачиваться на Восток» — могут крутиться как хотят, у них свободны все повороты. Но, судя по тому, что говорят мои зарубежные коллеги, европейский читатель пресыщен европейским сеттингом, мышлением, проблемами. Он тоже ищет что-то новое.

Кроме того, привлекает тонкость, завуалированность китайской литературы — не просто «я люблю тебя», а «я оставляю лепесток сакуры и ухожу...». Некоторые мужчины, насколько я знаю, говорят, что чуть-чуть приобнаженная женщина сексуальнее, чем полностью голая. Наверное, бывает разное, но это тот случай, когда европейский читатель видит загадку — и это его волнует.

Что касается проблем перевода, их огромное количество, и они только растут. Мне кажется, что к 2020 году в России уже была замечательная школа художественного перевода с китайского языка, с накопленным опытом, с ответами на вопросы. Казалось, что не надо никуда ходить, можно пользоваться тем, что есть. Однако появление веб-новелл все перевернуло с ног на голову.

Случилось это из-за вас, читателей. Сначала вы говорили писателю: «Не хочу, чтобы эти друг друга любили. Хочу, чтобы те». И он менял сюжет. Потом вы стали приходить к переводчику и говорить: «Я не хочу, чтобы вы делали функциональную замену при переводе чэнъюй. Я хочу, чтобы все чэнъюй переводились дословно. Мне так вайбово, и мне плевать на то, чему вас учили в университете. Я хочу транскрибирование. Вводите новые термины. Пусть это будут гэгэ, пусть это будут шисюн. Нам это нравится. Мы хотим это оставить. Оставьте».

Сколько денег приносит китайская интернет-литература? Очень много. Невероятные суммы. Просто невероятные. У меня есть статистика, чтобы не обмануть: в 2023 году доходы превысили пять миллиардов долларов, а число читателей — более 500 миллионов человек. Но сильно не радуйтесь. Как везде, эти миллиарды долларов распределяются не поровну. Просто кому-то — четыре, а остальные поделили между собой. Тем не менее это все еще очень выигрышная ниша.

|

Го Цзинмин |

Вопрос из зала: С появлением ChatGPT как будто бы обесценивается вообще работа переводчика. Как вы считаете, как долго у нас еще будет работа? Может, вообще не имеет смысла в это углубляться, обучаться, потому что скоро мы будем не нужны. Хотелось бы ваше мнение.

Татьяна Карпова: Более того, не только наша. Уже есть веб-новелла, которую написал ChatGPT. Нормально пишет. Я, может, кого-то капельку обижу, но, к сожалению, так как веб-новелл очень много, а хорошо написанных — мало, то в целом как будто ChatGPT их и писал, и он не сильно портит общую картину.

Вы задаете очень актуальный вопрос. Он меня саму волнует. Я не слепая, не глухая, не тупая — я наблюдаю, что может искусственный интеллект, на что он способен. В прошлом году была на конференции в университете Сунь Ятсена, которая была посвящена переводу и ИИ. По результатам заседания на данный момент сделан такой вывод: из «выживших» останутся синхронный перевод и художественный перевод. Что будет через два года — не могу сказать. Это то, к чему пришли сейчас.

Я пользуюсь ИИ. У меня кредо: я никому ничего не запрещаю, на экзаменах не отбираю телефоны. Можно пользоваться чем угодно. Но в плане художественного перевода я пока вижу разницу. Перевод новостей, стандартизированных документов, мануалов ИИ действительно делает очень хорошо. Мой супруг работает в большом агентстве, которое обеспечивает контентом разные компании. Они с помощью не условно бесплатных ChatGPT, а хорошо обученных моделей многое переводят. Я в шоке от качества.

Если вас это волнует и вы думаете, как быть дальше, я бы советовала искать что-то на грани художественного перевода и чего-то еще. Мне все еще кажется, что креативность — это черта, которая будет цениться очень сильно. Именно человеческая креативность.

Вопрос из зала: Как вы относитесь к тому, что многие издательства, покупая права на лицензию, часто меняют смысл текста — меняют пол персонажей, сцены. И например, к русскому изданию «Благословения небожителей» была претензия, что не делают сноски в местах, где важен именно китайский контекст, где есть игра слов. В фанатских переводах это есть, в официальных — нет. Как вы к этому относитесь?

Татьяна Карпова: Во-первых, про замену пола. Смотрите, у нас два варианта. Либо книжка вообще не выйдет, либо выйдет, но с изменениями. Такая ситуация, ее не избежать.

У меня было много случаев, когда плохо поработал ридер и не заметил арку, которая нарушает действующее законодательство РФ. Приходилось отправлять книжку на переделку автору. Либо самим что-то менять — кому-то пол, где-то что-то дописать, чтобы было «нормально».

Я понимаю негодование фанатов. Я бы тоже негодовала. Я могу только сказать: я стараюсь в этом не участвовать. Но не участвовать сложно. Это как говорить: «Я ловлю рыбу, но стараюсь, чтобы ей не было больно». Давайте называть вещи своими именами. Пока что так. Другой вопрос — насколько это влияет на художественную ценность? Вот о чем стоит задуматься.

Вопрос из зала: А подскажите, пожалуйста, сейчас в филологической или востоковедческой среде насколько популярны исследования по китайским веб-новеллам? Какие темы поднимаются? Мне, например, было бы интересно, как интерпретируются даосизм, буддийские, конфуцианские течения. Как много таких исследований?

Татьяна Карпова: У нас в ВШЭ регулярно пишут выпускные работы по интернет-литературе. Серьезно. Все нормально защищается.

Вот что интересно — именно в контексте даосизма и буддизма. В том же «Благословении небожителей» очень много про китайскую систему чиновничьих рангов. Я сама в ней не сильно разбираюсь. У меня был интересный случай: ко мне обратилась девушка из Института Востока РАН. У их очень уважаемого преподавателя был юбилей, и к этому юбилею готовили сборник научных статей. Он был фанатом «Благословения небожителей». Она решила сделать сюрприз — включить в этот сборник научную статью про это произведение.

Статья была посвящена тому, как китайцы переносят представление о чиновничестве в фэнтезийную область. Мы ведь знаем, что в китайском аду — почему это реально ад — нужно работать. У нас — жарься себе спокойно. А там все равно работаешь. И на небесах тоже — постоянные задачи, переработки. Это очень увлекательно: существует иерархия, структура. Я в силу своих скромных знаний что-то проанализировала. Вижу в этом большой потенциал, конечно. Это все можно и нужно исследовать.

Вопрос из зала: А не знаете, куда делся автор «Небожителей»?

Татьяна Карпова: Не знаю, к сожалению, куда делась автор. Объясню почему. У меня много выпускниц делают проекты, где они находят книгу, которую хотят издать. И они говорят: «Информации об авторе нет совсем». Почему? Очень опасно раскрывать личные данные, если ты китайская знаменитость: очень много хейтеров, в опасности будет семья, не будет спокойной жизни.

Вопрос из зала: Скажите, пожалуйста, как переводчик вы считаете, что успех переведенного произведения — это и заслуга переводчика? Пятьдесят на пятьдесят или нет?

Татьяна Карпова: Очень сложный вопрос. У меня ощущение такое: каждый переводчик (не могу говорить за всех, но многие) мечтает получить известную книгу известного автора. Потому что ты как будто попадаешь в тень его славы и тебя начинают упоминать вместе с этим человеком. Потом ты уже: «А, это тот, кто переводил того-то».

Что касается успеха произведения, могу сказать, что иногда переводчик вытягивает текст. Это правда. Я так не делала, но среди моих коллег — особенно переводящих с европейских языков — есть истории, когда дали такое... ну такое... и надо было как-то вытащить. И в итоге получилось неплохо.

Но надо помнить: переводчик — это зеркало. Делает ли меня красивее зеркало? Нет. Оно показывает меня такой, какая я есть. Ну может быть, с лучшим освещением. А бывает зеркало кривое — тогда оно, конечно, портит.

* Изображение в начале материала: кадр из фильма «Ты — самое дорогое, что у меня есть» (режиссер и сценарист — Цзюбадао, 2011)