«Белый был как шаман, который привел меня в пещеру русской литературы»

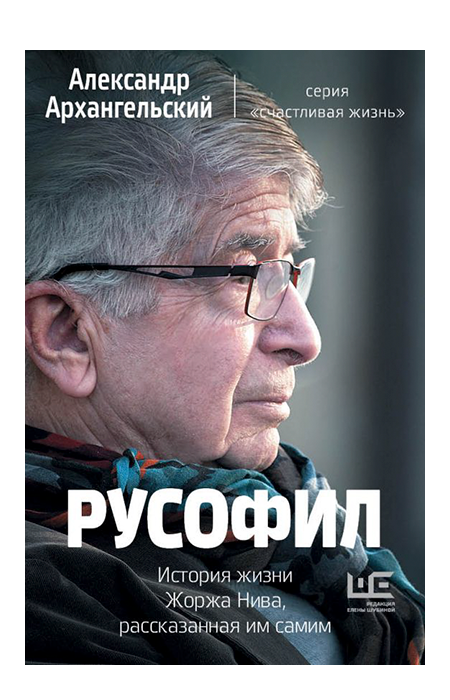

Французскому слависту Жоржу Нива исполнилось 85 лет

На этой неделе знаменитый французский славист Жорж Нива отметил свое 85-летие. Незадолго до этой даты «Редакция Елены Шубиной» подготовила и

— Жорж, я буду задавать вам вопросы прямо по книге. Она уже вышла, не знаю, получили вы ее или еще нет, но вы ведь в любом случае ее читали? — Я читал верстку, которую мне присылал Саша Архангельский. — Сперва я спрошу вас о семье. Вы довольно подробно рассказываете о родителях вашего отца, а о родне матери упоминаете всего один раз — о том, как вас крестила бабушка с материнской стороны. Можете ли вы еще что-то добавить о родственниках с материнской стороны? — Да, конечно. Только дедушку по материнской линии я не знал, он умер в 1936 году, мне был год. Но я слышал про него, конечно. Он был ранен на Первой мировой, но не смог полностью излечиться и стал жертвой этой бойни. Как и другой мой дедушка, известный архитектор, он мучился от боли в груди, а еще потерял своих клиентов. Оба моих деда воевали четыре года, настрадались, как и многие. — А кем был по профессии ваш дед с материнской стороны? — Он был инспектор по виноделию в Лангедоке, в Монпелье. Следил, чтобы изготовители вина придерживались технологии, не добавляли сахар или еще что-нибудь, оставались в рамках регламента. Он был неподкупным человеком и поэтому не пользовался популярностью среди местных жителей. Это все, что я знаю про него. Моя бабушка со стороны матери была сиротой. Она выросла в одной деревушке в Лангедоке, я там бывал, там и сегодня насчитывается всего три-четыре дома. Они были очень бедные люди, не принадлежали к элите Монпелье, но однажды они дали приют одной студентке из Румынии (тогда в Монпелье, на медицинском факультете, которой широко славится, было много студентов из Румынии). И эта студентка, Дора, стала как бы приемной дочерью семьи моей бабушки по материнской линии. Я с ней познакомился уже после смерти бабушки, она устроилась в одном месте на юге Франции, и мы с ней очень подружились. Она мне рассказывала о Румынии до войны и о том, почему она выбрала Монпелье — чтобы выучиться медицине и сбежать от маршала Антонеску. — А бабушка была католичкой, раз она вас крестила? — Она была католичка, но ее религиозный пыл обновился под влиянием ее старшей дочери. Об этой старшей дочери, то есть моей тетке я, по-моему, в книге не рассказывал, но она сыграла огромную роль в моей жизни. Однажды ее укусила бешеная собака, ее лечили, но она так и не выздоровела до конца и должна была всю жизнь регулярно принимать лекарства. Семья ее жениха заставила его порвать с ней, это было где-то в конце 20-х годов. Она потом окончила философский факультет, стала верующей католичкой и ухаживала за больными туберкулезом. Потом она сама заразилась, так что первое мое воспоминание — она в санатории, в горах неподалеку от нас, проводит день и ночь на балконе, потому что тогда еще не было пенициллина, ей приходилось лечиться с помощью свежего, холодного горного воздуха. А потом она решила стать монахиней. Я помню, что она жила в трех монастырях, потому что из первых двух ее как-то выжили: она регулярно принимала лекарства, и сестры боялись, что она опять заболеет. Но главным образом она жила под Лионом, в монастыре клариссинок, ордена, основанного Кларой, сестрой Франциска Ассизского. Я там очень часто ее навещал и очень любил с ней разговаривать. Сначала через решетку, а потом и так, когда на втором Ватиканском соборе постановили убрать решетки. Мы говорили с ней о жизни, о смерти, о Библии, о Христе, о самоотдаче. Я навестил ее накануне того дня, когда отправился на службу в армию. Она сыграла в моей жизни большую роль. Но об этом трудно было рассказать в Сашиной книге. Я работаю над чем-то вроде своих воспоминаний, но это будет книга большего объема и совершенно другого стиля. Там я много пишу о ней. — Едва ли не самые удивительные страницы в вашей книге, с моей точки зрения, посвящены вашему учителю Пьеру Паскалю. Это очень интересный человек с невероятной судьбой. Скажите, есть ли о нем какая-нибудь литература и не собираетесь ли вы о нем написать? — У меня есть о нем несколько глав в разных книгах. И даже в книгах, переведенных на русский. Большую книгу о нем написалаSophie Cœuré. Pierre Pascal. La Russie entre christianisme et communisme, éditions Noir sur Blanc, 2014 («Пьер Паскаль. Россия между христианством и коммунизмом») историк Софи Кёре, выпускница, как и я, Высшей нормальной школы (Эколь нормаль). Она уже не могла встретиться с ним лично и подошла к его биографии с совершенно объективной точки зрения. Конечно, она расспрашивала меня и других бывших студентов Паскаля (Петра Карловича, как я его звал) и написала очень интересную книгу, которая вряд ли будет переведена на русский, потому что она все-таки довольно большая. Кстати, некоторые книги самого Пьера Паскаля переведены на русский и изданы где-то в Сибири. Мне присылали экземпляры. Самая интересная и для меня новая глава в книге Софи Кёре — про его роль в истории Третьего интернационала, или о его участии в суде над русскими социалистами. По Кёре, эта роль была, так сказать, не совсем чистой, потому что он все-таки участвовал в обвинении. Мне казалось, что она не приводит достаточных свидетельств и доказательств для таких выводов. Я с ним говорил насчет этого эпизода, когда брал у него большое интервью, длившееся на протяжении трех дней, для французского радио. Вряд ли Пьер Паскаль что-то скрывал от меня, я не могу в это поверить. Между прочим, интервью не было принято тогдашним директором, осталось в спецхране, и выкопали его из запасов радио через двадцать лет.

— Жорж, я буду задавать вам вопросы прямо по книге. Она уже вышла, не знаю, получили вы ее или еще нет, но вы ведь в любом случае ее читали? — Я читал верстку, которую мне присылал Саша Архангельский. — Сперва я спрошу вас о семье. Вы довольно подробно рассказываете о родителях вашего отца, а о родне матери упоминаете всего один раз — о том, как вас крестила бабушка с материнской стороны. Можете ли вы еще что-то добавить о родственниках с материнской стороны? — Да, конечно. Только дедушку по материнской линии я не знал, он умер в 1936 году, мне был год. Но я слышал про него, конечно. Он был ранен на Первой мировой, но не смог полностью излечиться и стал жертвой этой бойни. Как и другой мой дедушка, известный архитектор, он мучился от боли в груди, а еще потерял своих клиентов. Оба моих деда воевали четыре года, настрадались, как и многие. — А кем был по профессии ваш дед с материнской стороны? — Он был инспектор по виноделию в Лангедоке, в Монпелье. Следил, чтобы изготовители вина придерживались технологии, не добавляли сахар или еще что-нибудь, оставались в рамках регламента. Он был неподкупным человеком и поэтому не пользовался популярностью среди местных жителей. Это все, что я знаю про него. Моя бабушка со стороны матери была сиротой. Она выросла в одной деревушке в Лангедоке, я там бывал, там и сегодня насчитывается всего три-четыре дома. Они были очень бедные люди, не принадлежали к элите Монпелье, но однажды они дали приют одной студентке из Румынии (тогда в Монпелье, на медицинском факультете, которой широко славится, было много студентов из Румынии). И эта студентка, Дора, стала как бы приемной дочерью семьи моей бабушки по материнской линии. Я с ней познакомился уже после смерти бабушки, она устроилась в одном месте на юге Франции, и мы с ней очень подружились. Она мне рассказывала о Румынии до войны и о том, почему она выбрала Монпелье — чтобы выучиться медицине и сбежать от маршала Антонеску. — А бабушка была католичкой, раз она вас крестила? — Она была католичка, но ее религиозный пыл обновился под влиянием ее старшей дочери. Об этой старшей дочери, то есть моей тетке я, по-моему, в книге не рассказывал, но она сыграла огромную роль в моей жизни. Однажды ее укусила бешеная собака, ее лечили, но она так и не выздоровела до конца и должна была всю жизнь регулярно принимать лекарства. Семья ее жениха заставила его порвать с ней, это было где-то в конце 20-х годов. Она потом окончила философский факультет, стала верующей католичкой и ухаживала за больными туберкулезом. Потом она сама заразилась, так что первое мое воспоминание — она в санатории, в горах неподалеку от нас, проводит день и ночь на балконе, потому что тогда еще не было пенициллина, ей приходилось лечиться с помощью свежего, холодного горного воздуха. А потом она решила стать монахиней. Я помню, что она жила в трех монастырях, потому что из первых двух ее как-то выжили: она регулярно принимала лекарства, и сестры боялись, что она опять заболеет. Но главным образом она жила под Лионом, в монастыре клариссинок, ордена, основанного Кларой, сестрой Франциска Ассизского. Я там очень часто ее навещал и очень любил с ней разговаривать. Сначала через решетку, а потом и так, когда на втором Ватиканском соборе постановили убрать решетки. Мы говорили с ней о жизни, о смерти, о Библии, о Христе, о самоотдаче. Я навестил ее накануне того дня, когда отправился на службу в армию. Она сыграла в моей жизни большую роль. Но об этом трудно было рассказать в Сашиной книге. Я работаю над чем-то вроде своих воспоминаний, но это будет книга большего объема и совершенно другого стиля. Там я много пишу о ней. — Едва ли не самые удивительные страницы в вашей книге, с моей точки зрения, посвящены вашему учителю Пьеру Паскалю. Это очень интересный человек с невероятной судьбой. Скажите, есть ли о нем какая-нибудь литература и не собираетесь ли вы о нем написать? — У меня есть о нем несколько глав в разных книгах. И даже в книгах, переведенных на русский. Большую книгу о нем написалаSophie Cœuré. Pierre Pascal. La Russie entre christianisme et communisme, éditions Noir sur Blanc, 2014 («Пьер Паскаль. Россия между христианством и коммунизмом») историк Софи Кёре, выпускница, как и я, Высшей нормальной школы (Эколь нормаль). Она уже не могла встретиться с ним лично и подошла к его биографии с совершенно объективной точки зрения. Конечно, она расспрашивала меня и других бывших студентов Паскаля (Петра Карловича, как я его звал) и написала очень интересную книгу, которая вряд ли будет переведена на русский, потому что она все-таки довольно большая. Кстати, некоторые книги самого Пьера Паскаля переведены на русский и изданы где-то в Сибири. Мне присылали экземпляры. Самая интересная и для меня новая глава в книге Софи Кёре — про его роль в истории Третьего интернационала, или о его участии в суде над русскими социалистами. По Кёре, эта роль была, так сказать, не совсем чистой, потому что он все-таки участвовал в обвинении. Мне казалось, что она не приводит достаточных свидетельств и доказательств для таких выводов. Я с ним говорил насчет этого эпизода, когда брал у него большое интервью, длившееся на протяжении трех дней, для французского радио. Вряд ли Пьер Паскаль что-то скрывал от меня, я не могу в это поверить. Между прочим, интервью не было принято тогдашним директором, осталось в спецхране, и выкопали его из запасов радио через двадцать лет.

Книга Софи Кёре о Пьере Паскале

Фото: Éditions Noir sur Blanc

Конечно, он был коммунист, своеобразный коммунист, «коммунист-католик» — моя формула, которой воспользовалась и Софи Кёре. Стоит только взглянуть на его дневники, эти четыре тома, а в рукописи — дюжины школьных тетрадей. Я его убеждал и убедил, что он должен их опубликовать. Эти дневники очень интересны, потому что он описывал, что делалось вокруг него, день за днем, начиная с 1917 года и заканчивая 26-м, с некоторыми перерывами. Он записывает, сколько на рынке сегодня стоит картошка, лук, свинина и что ему сказал и диктовал Чичерин. Он был личным секретарем Георгия Чичерина, министра иностранных дел. У него был пропуск в Кремль. И он описывает свои вечерние прогулки по Кремлю, во время которых он мог разговаривать с Лениным, или с Крупской, или с другими. Чичерин брал его с собой на переговоры в Италию, в Рапалло — возле Генуи, где восстановили дипломатические связи между Францией и Советским Союзом. Но сначала надо было решить проблему взаимных долгов. С одной стороны все, что было разрушено в России Антантой, с другой — займы, которые выпускала Российская империя до революции. Пьер готовил для Чичерина счета, где сумма российских долгов должна была равняться сумме компенсаций, которые должны были платить союзники. Это, конечно, была такая арифметическая игра, в конце концов все уладилось. Между прочим, Пьер тогда не мог встретиться со своим отцом, потому что отказался вернуться, когда ему приказал его генерал в 1918 году — французская военная делегация и посольство надолго задержались в Вологде и вернулись через Архангельск и Белое море. Его отец специально приехал в Рапалло с тем, чтобы увидеться с сыном. Для Пьера это имело важное эмоциональное значение, он любил отца. Интересно, что мать он не любил, потому видел в ней образец буржуазного образа жизни. Например, у них была бонна, которая должна была подниматься в свою крохотную комнатушку по черной лестнице с первого этажа на шестой. Этого Пьер не выносил. Но такова была, между прочим, архитектура этих буржуазных домов, и мать Пьера не могла приютить у себя эту бонну — это было немыслимо. Тем не менее понятно, почему молодой француз мог так увлечься социалистической революцией. Он ненавидел буржуазию, ненавидел буржуазный образ жизни. Ему казалось, что его отец меньше подчинен всему этому. Он был католиком, он действительно прекрасно знал Библию, французские религиозные полемики — Блэза Паскаля, янсенистов Пор-Ройяля, наизусть знал католическую литургию. Ему были особенно дороги Деяния апостолов, в первых главах которых описывается, как они живут, не зная частной собственности, в складчину, все вместе, единой общиной. Ему казалось, что при русском коммунизме эти первые апостольские времена вернулись. Он создал общину со своими товарищами — два итальянских анархиста и несколько французских и бельгийских коммунистов. В нее входили белый эмигрант из Бельгии Николай Лазаревич, Борис Суварин из Франции — с ними я познакомился в 1956 году, когда он впервые пригласил меня к себе. Они вместе создали маленькую общину в Крыму и летом выращивали овощи и фрукты. При этом они прекрасно понимали, что если оставят без сторожа свой маленький участок земли на зиму и уедут в Москву, то, вернувшись на следующее лето, ничего не найдут. И тут, конечно, вставал вопрос: нанять сторожа или нет? Потому что, если нанять сторожа, ему надо платить, и начинается эксплуатация человека человеком. Вот какими вопросами они были заняты, и для них это были настоящие мучительные вопросы. Впрочем, довольно скоро ничего этого не стало — общины, земли, овощей, а потом половину из них арестовали. — В книге вы много рассказываете о своем пребывании в Москве, о Борисе Пастернаке, о доме Ивинской, но два имени, которые невольно напрашиваются, вы почему-то не упоминаете. Это Анна Андреевна Ахматова и Надежда Яковлевна Мандельштам. Насколько вы были знакомы с ними? — Я был три или четыре раза у Надежды Яковлевны, но это было не в конце 50-х, а в начале 70-х, когда я наконец смог вернуться в Москву, а она была уже довольно пожилой дамой. Тогда я уже был знаком с ее воспоминаниями. А с Анной Андреевной я никогда лично не виделся, но дважды, так сказать, соприкасался с ней опосредованно. Я переводил воспоминания Сергея Маковского, я хорошо его знал по Парижу, но это отдельная история. И вот я перевел его небольшую книгу о Гумилеве, где он говорит, что, пока Анна Андреевна рожала сына, Гумилев кутил вместе с ним в одном кабаке. Она написала мне яростное письмо, то есть ее ярость была направлена не против меня, а против Маковского: «Этого лгуна я не могу выносить, и я вам напишу попозже о нем». Это второе письмо я так и не получил. Роман Тименчик собирал переписку Анны Ахматовой и, естественно, нашел мои два, по-моему, письма в ее архиве. Он обратился ко мне, чтобы получить текст письма Ахматовой ко мне. Я ему послал фотографию того единственного письма, которое хранится у меня. Оно опубликовано, но второго нет. В другой раз я соприкоснулся с ней через Симона Маркиша. Потому что Маркиша она знала и любила. И даже подарила ему экземпляр «Поэмы без героя» со своими исправлениями от руки, так сказать автографом. И в конце жизни Симон мне подарил эту книгу ко дню моего рождения. Я помню, как он пришел с этим драгоценным даром, который теперь хранится в моем архиве. — А какое впечатление на вас произвела Надежда Яковлевна? — Ну, во-первых, она действительно была уже пожилой женщиной, с некоторым трудом говорила — но говорила, в ней был пыл, но, так сказать, угасавший. Это с одной стороны. Во-вторых, вы знаете, я не очень доверял всему, что она говорила. Мне казалось, что и в ее мемуарах, как и в разговорах Анны Андреевны, судя по запискам Лидии Чуковской, не все верно. Это особенно видно в записках Лидии Чуковской, где мы видим и слышим главным образом Анну Андреевну, но также — в меньшей мере — Надежду Яковлевну. — Насколько вы хорошо знали этот переделкинский круг и, в частности, Чуковских? — Не очень хорошо, но не забудьте, что я был очень молод. Позже, в 1979 году, Лидия Чуковская пригласила меня в Переделкино, в свой дом, на поминки ее отца (прошло 10 лет). Там были Копелевы, я помню, что там с ними познакомился, а потом их видел в Париже и в Бретани у Ефима Эткинда. Но в 1979-м на этих поминках было человек 10–12, так что для меня это была большая честь, вряд ли я тогда ее заслужил. Я не всех запомнил. Лидия Корнеевна внушала большое уважение, даже некоторый страх. Я лучше знал ее дочь, Елену Цесаревну, у нее я бывал часто.

Лидия Корнеевна и Елена Чуковские. Переделкино, 1968 год

Фото: 1001.ru

Моя жена Люсиль переводила записки Лидии Чуковской, когда вышла их первая редакция (а потом этот текст утроился по объему). И вот мы читаем этот текст и видим то место, где Лидия Корнеевна и Анна Андреевна очень, очень зло говорят об Ольге Ивинской и повторяют нелепую клевету насчет того, что она украла у одной товарки по ГУЛАГу посылку. А я знаю, что этого не было, и от Ольги, и от самой Антонины, которая будто бы была жертвой кражи, но при этом жила в доме у Ольги Всеволодовны. Это было некрасиво. Я позвонил Елене Цесаревне и сказал: «Елена Цесаревна, вы знаете, что моя жена переводит записки вашей матери, вы знаете, что там написано об Ольге Ивинской. По просьбе издателя мы должны сократить текст. И ваша мать согласилась на это. Но в данном случае я хочу снять это место не ради сокращения, а потому, что фамилия мой жены тоже Нива, я не хочу видеть мою фамилию на титульном листе текста с таким местом». Елена Цесаревна мне сказала: «Я вам даю разрешение, но матери я об этом ничего не скажу». — Еще вы довольно много говорите о первой волне русской эмиграции. С кем из ее представителей вы встречались, кто из них произвел на вас самое яркое впечатление? — Конечно, я не мог не видеть представителей первой волны русской эмиграции, когда начал учить русский язык и литературу в Сорбонне. Во-первых, потому что помощниками Пьера Паскаля были господин Синани и госпожа Столярова, оба из эмигрантов, с прекрасным произношением, я их помню с благодарностью. Во-вторых, в École normale supérieure (Высшая нормальная школа), куда я поступил, преподавал русский поэт из школы Гумилева, Николай Андреевич Оцуп — автор «Дневника в стихах», одного из характернейших произведений первой эмиграции. Чудная смесь всех европейских языков придавала особый колорит этому «роману». Он был издателем журнала «Числа», где младшее поколение писало и реагировало на французскую тогдашнюю литературу — Пруста, Валери. Но педагог — увы! — был нулевой… Зато я посещал в Школе восточных языков лекции профессора Жана Трэна, отличного педагога. И вокруг него было много белоэмигрантов, желавших лучше знать русскую грамматику. Они прекрасно владели языком, знали наизусть сказки Пушкина, но грамматики не знали совсем. И вот Трэн мне говорит: «Нива, я познакомлю вас с одним молодым вашим товарищем, Дмитрием Шаховским, и вы сможете с ним говорить по-русски». Мы с ним очень подружились и продолжаем дружить вплоть до сегодняшнего дня, хотя теперь я его редко вижу. Но тогда мы, конечно, говорили по-французски — ему было не очень интересно говорить со мной по-русски, он не хотел быть моим репетитором. Зато теперь мы с ним говорим по-русски, в Санкт-Петербурге мы почти соседи: у него квартира на Канале Грибоедова, а я на Галерной. От него и других сыновей первой эмиграции я довольно многое узнал. В первый раз был в православном соборе на улице Дарю, посещал книжные лавки. Тогда их было три: ИМКА, существующая до сих пор, «Три континента» и «Дом книги» господина Каплана, который даже издавал книги на русском языке. Но после его смерти сыновья ликвидировали это предприятие. Когда сыновья Каплана ликвидировали магазин отца, все скупили Синявские, Андрей тогда был еще жив. И в их доме, где и сейчас живет Мария Васильевна, вдруг стало очень темно на кухне — потому что эти книги были сложены на задней террасе, в палатке, и затемняли все окна. Я спросил их, зачем они это сделали, и она сказала: «Увидите, из этого выйдет польза, вы еще будете меня умолять, чтобы я подарил вам что-то из этих книг». Правда, ничего из этих книг так и не подарили. Зато подарили мне замечательную икону. Это икона была частью иконостаса одной часовни на Севере, из тех икон, которые они привезли после освобождения из ГУЛАГа. Они ее нашли в курятнике. Мария Васильевна показала мне четыре вертикальных доски, шириной 40 сантиметров, высотой примерно 130. Иконы были заклеены газетами, «Правдой» и «Известиями», как делают археологи. И она говорит: «Мы вам дарим одну из них, выбирайте!» А я говорю: «Мария Васильевна, как же я выберу? Разве что по абзацу в „Правде”?» А она говорит: «Не хотите, не получите». Тогда я наугад указал на одну из них. Это был великолепный подарок. Икону надо было реставрировать. Ею занимался реставратор из Третьяковской галереи, по фамилии Котляров, по прозвищу Толстый, — он был и художником, занимался body-art. Реставрация заняла целый год. — А еще с кем-нибудь из того поколения вы были знакомы?

Жорж Нива

Жорж Нива— Я был знаком с Владимиром Варшавским, мы даже сделались близкими друзьями. Вдова Варшавского передала свой архив Дому Солженицына в Москве — очень интересный архив, и там идут очень интересные публикации. Вообще переписка представителей этой эмиграции очень интересна («Незамеченное поколение») — они все в «Числах» Оцупа публиковались. Многое издавал Глеб Петрович Струве, с которым я был знаком довольно хорошо, он был дядей Никиты Алексеевича Струве. Я видел его архив в Беркли, архивисты мне показывали даже мои письма к нему. Я удивился, потому что позабыл их. Они предлагали мне самому изучить его архив, но я отказался. Я предпочитаю пользоваться плодами работы других архивистов. «Литературное наследство», «Память», «Русское наследие» — все эти публикации архивов, — это нам царский подарок. Но я и сам немного поработал в архиве в Москве, в РГАЛИ. Это было у черта на куличках. Я там поработал над архивом Андрея Белого. Мне удалось увидеть много документов благодаря Илье Зильберштейну, потому что он, как я потом узнал, был женат на директоре РГАЛИ, Наталье Борисовне Волковой. Она была чрезвычайно строгая. Мне про это не говорили ничего. Я зашел в запретный коридор, где был служебный каталог, не предназначенный для посетителей. В служебном каталоге я увидел то, что ищу. И попросил мне это принести, и был даже небольшой скандал: «Вы не имеете права» — и так далее. Тогда-то меня и пригласил к себе Зильберштейн. Почему-то он питал ко мне дружеское расположение, попросил меня участвовать в четвертом томе «Литературного наследства» — написать обзор «Александр Блок во Франции», то есть о путешествии Блока по Франции, о его письмах из Франции и о восприятии его во Франции. И тут вдруг он меня пригласил к себе, и там эта дама говорит, что у них была «свадьба публичного архива с частным» — потому что у самого Зильберштейна была масса документов, он один из основателей Музея частных архивов. И вот мы с ней встретились, и она очень ко мне изменилась, стала очень любезна. Зильберштейн меня спрашивает: «Жорж, скажите, вам хорошо в РГАЛИ работается?» Я так застенчиво говорю: «Да, прекрасно, но знаете, мне не все документы дают». На другой день на моем столе лежали двадцать папок — настолько изменилось отношение ко мне. Из эмигрантов я еще хорошо знал Владимира Вейдле, писавшего по-французски, может быть, даже лучше, чем по-русски. Это редкий случай, когда он сам перевел свою книгу «La Russie absente et présente» (1949) на русский, она вышла под заглавием «Задача России», и уже по нему можно почувствовать, насколько перевод уступает оригиналу. — Да, если переводить буквально, то должно быть «Россия присутствующая и отсутствующая». — Весь текст словно прошел сито банальности, потому что то, что он хотел сказать, он мог сказать только с помощью французской речи, которой владел в совершенстве. — Вы упоминаете Георгия Адамовича и называете его «мрачнейшим». Он действительно производил такое впечатление? — На меня да, но я его мало знал. Три или четыре раза он меня приглашал пить кофе в одно шикарное кафе, «Фукет'с». Он не был богат, но кофе стоил не так дорого, а это было его любимое место. Мне кажется, что его нрав был довольно тягучим. Я недавно читал его полемику с Георгием Ивановым. Он во многом прав, это такая знаменитая полемика конца 30-х годов. Он прав, но тон неприятный. Тем не менее он очень умен, его критические статьи очень умны, и его стихи тоже. — Жорж, в завершение почти личный вопрос, учитывая мои прошлые занятия Андреем Белым. Вы ведь тоже интересовались Белым и вспоминаете, что виделись с его первой женой, Асей Тургеневой. Какое впечатление она на вас произвела? — Во-первых, должен сказать, что Андрей Белый не просто интересовал меня, он был значительной частью моей жизни. Я полюбил Россию, русскую речь через него. Перевод «Петербурга» (вместе с покойным другом Жаком Като) сыграл для меня роль почти ритуального, рыцарского посвящения. Когда я оказался в Москве осенью 1956 года, я ходил на семинар профессора Гудзия, который очень мило ко мне относился, я ему до сих пор благодарен за многое. И я попросил его быть моим научным руководителем. Я сказал: «Николай Каллиникович, я ничего не знаю, я почти ничего не читал, но я хотел бы заниматься Андреем Белым, потому что я читал его поэзию». Он мне ответил: «Знаете, Белый не запрещен, но и не разрешен. Я вам не советую». Он смотрит на меня, видит, что я погрустнел, и говорит: «Ну, займитесь...» — Брюсовым, Брюсовым заняться он вам советовал! — Да, Брюсовым. «Он был коммунист, переводил французских и бельгийских поэтов — вот то, что вам надо». Тогда у меня был пропуск в академический зал Ленинки. Представьте себе: я ничего не знаю, полный невежда, а у меня пропуск в академический зал! Там, где были большие очереди студенческие, я прохожу, как великий ученый. И вот я почитал немного Валерия Брюсова, но он мне не нравится. Я прихожу: «Николай Каллиникович, вы знаете, мне не нравится». Он говорит: «Бог с вами, пусть будет Андрей Белый». Я воспользовался одним аргументом: в академическом зале я заказывал одну небольшую книжку Гудзия, по-моему, 34 года, «Русские символисты», которую он не добавлял в свои библиографии.

Андрей Белый и Ася Тургенева

Фото: pushkinmuseum.ru

В общем, я переводил «Петербург», переводил «Котика Летаева». Сумма моих этюдов о Белом равняется одной книге, которую я, наверное, соберу, так что для меня Белый был, как вам сказать, шаманом, который привел меня в пещеру русской литературы. Именно поэтому, когда я стал переводить «Котика Летаева», я решил обратиться к Асе. Она очень вежливо ответила. Мы с моей женой поехали в Швейцарию, в Дорнах, жили в гостинице. Я ходил к ней каждый день. Мы смотрели спектакли в Гётеануме — в общем, насколько можно было, познакомились с Дорнахом. Все эти восторженные антропософы в Гётеануме, эти мало выносимые спектакли, танцы, где не видно ног, только руки, будто безногие женщины танцуют. Мы смотрели «Речь президента Линкольна об освобождении рабов» — эта речь вытанцовывалась на сцене Гётеанума. Ася многое мне рассказывала. У нее были тонкие пальцы, которые она выставляла, потому что она знала, что у нее красивые руки. Но пальцы были прокуренные, желтые, и это было немножко неприятно. А потом, на третий день, она мне говорит: «Жорж, наверное, вы бы хотели посмотреть мой архив и письма Бори?» (то есть Бориса Бугаева, Белый — один из его псевдонимов). У меня сердце чуть не лопнуло! А она продолжает: «Я все сожгла в этом камине». Это был удар, да... «Но кое-какие фотографии остались, я их вам подарю». — Она показывала вам свои рисунки?  — Рисунки да, тоже, но подарила лишь фотографии. Часть я использовал для иллюстрации моего перевода «Котика Летаева». Ну и еще, что я могу рассказать, я не буду распространяться, я знал Кусикова, который был имажинистом, другом Есенина... После расставания с Белым Ася влюбилась в Кусикова. Она это скрывала, он тоже. Но это была, насколько я могу судить, бурная эротическая страсть. Кусикова я много видел в Париже. Элегантный, немножко несносный человек, но джентльмен, который не будет рассказывать о своих любовных победах. Но кое-кто об этом все-таки знал и в Париже, и в Дорнахе. Еще под конец жизни, когда мы с женой ее навестили, она была очень зла на основателя Гётеанума Рудольфа Штайнера. Она считала, что он испортил ей жизнь, потому что заставлял ее изготавливать знаменитые витражи с помощью инструментов дантиста; пыль попадала ей в легкие, и она действительно умерла от легочного заболевания. В итоге я очень благодарен и Москве 56-го, и 59 года (несмотря на высылку и боль), и эмиграции — первой эмиграции, и второй, и третьей — диссидентам. Потому что эти встречи навсегда обогатили, сформировали мою жизнь — меня самого. — Жорж, скажите в заключение, когда вы думаете закончить свои мемуары? — Я не знаю (смеется). Во-первых, я жду, когда получу одну книгу. Ирина Емельянова, моя бывшая невеста, дочь Ольги Всеволодовны Ивинской, написала книгу, которую вы, возможно, знаете — «Легенды Потаповского переулка». В ней она рассказывает о своей матери, о Борисе Леонидовиче, о своей бабушке. Я в 56-м и в 59–60-м был членом этой семьи. Меня выгнали из страны накануне нашего брака с Ириной, в августе 60 года, за неделю до ее ареста и ареста ее матери. Меня выслали в Хельсинки. Это до сих пор, вы знаете, тяжело вспоминать. Но она написала эти «Легенды», где говорит и обо мне, потому что я был частью ее жизни. Она прислала мне эту книгу в 1977 году из Парижа летом в Савойю, и я прочитал ее за ночь, а на другой день она звонит, и я говорю: «Ирина, прекрасно, спасибо, я люблю твою книгу, никаких претензий к тому, что меня касается, нет». И вот в марте в издательстве «Сирт» вышло второе издание — на этот раз с моим предисловием. Ирина просила меня написать это предисловие. Я написал, хотя это было довольно сложно. Я написал длинное предисловие, в котором есть и Москва 56 года, как я ее застал, и Москва 59 года, и мое вхождение в семью Ольги Всеволодовны, ее матери Марии Николаевны, домработницы Полины Егоровны, поэта Бориса Леонидовича. Раз автор сама там пишет о ее отношении ко мне, я обязан написать и про мое отношение к ней. В общем, я доволен этим предисловием, Ирина тоже осталась довольна, теперь книга вышла, но из-за этого вируса я ее еще не получил. Ни этой книги, ни книги Саши Архангельского. Так что я жду, когда эти две книги наконец встретятся, а потом вновь возьмусь за мемуары, которые отчасти уже написаны, уже есть страниц сто пятьдесят, но это будет большая книга. Если буду жив. — Жорж, я поздравляю вас с наступающим днем рождения, желаю вам долголетия, такой же бодрости духа и жду от вас новых книг. Огромное вам спасибо за беседу. — Спасибо.

— Рисунки да, тоже, но подарила лишь фотографии. Часть я использовал для иллюстрации моего перевода «Котика Летаева». Ну и еще, что я могу рассказать, я не буду распространяться, я знал Кусикова, который был имажинистом, другом Есенина... После расставания с Белым Ася влюбилась в Кусикова. Она это скрывала, он тоже. Но это была, насколько я могу судить, бурная эротическая страсть. Кусикова я много видел в Париже. Элегантный, немножко несносный человек, но джентльмен, который не будет рассказывать о своих любовных победах. Но кое-кто об этом все-таки знал и в Париже, и в Дорнахе. Еще под конец жизни, когда мы с женой ее навестили, она была очень зла на основателя Гётеанума Рудольфа Штайнера. Она считала, что он испортил ей жизнь, потому что заставлял ее изготавливать знаменитые витражи с помощью инструментов дантиста; пыль попадала ей в легкие, и она действительно умерла от легочного заболевания. В итоге я очень благодарен и Москве 56-го, и 59 года (несмотря на высылку и боль), и эмиграции — первой эмиграции, и второй, и третьей — диссидентам. Потому что эти встречи навсегда обогатили, сформировали мою жизнь — меня самого. — Жорж, скажите в заключение, когда вы думаете закончить свои мемуары? — Я не знаю (смеется). Во-первых, я жду, когда получу одну книгу. Ирина Емельянова, моя бывшая невеста, дочь Ольги Всеволодовны Ивинской, написала книгу, которую вы, возможно, знаете — «Легенды Потаповского переулка». В ней она рассказывает о своей матери, о Борисе Леонидовиче, о своей бабушке. Я в 56-м и в 59–60-м был членом этой семьи. Меня выгнали из страны накануне нашего брака с Ириной, в августе 60 года, за неделю до ее ареста и ареста ее матери. Меня выслали в Хельсинки. Это до сих пор, вы знаете, тяжело вспоминать. Но она написала эти «Легенды», где говорит и обо мне, потому что я был частью ее жизни. Она прислала мне эту книгу в 1977 году из Парижа летом в Савойю, и я прочитал ее за ночь, а на другой день она звонит, и я говорю: «Ирина, прекрасно, спасибо, я люблю твою книгу, никаких претензий к тому, что меня касается, нет». И вот в марте в издательстве «Сирт» вышло второе издание — на этот раз с моим предисловием. Ирина просила меня написать это предисловие. Я написал, хотя это было довольно сложно. Я написал длинное предисловие, в котором есть и Москва 56 года, как я ее застал, и Москва 59 года, и мое вхождение в семью Ольги Всеволодовны, ее матери Марии Николаевны, домработницы Полины Егоровны, поэта Бориса Леонидовича. Раз автор сама там пишет о ее отношении ко мне, я обязан написать и про мое отношение к ней. В общем, я доволен этим предисловием, Ирина тоже осталась довольна, теперь книга вышла, но из-за этого вируса я ее еще не получил. Ни этой книги, ни книги Саши Архангельского. Так что я жду, когда эти две книги наконец встретятся, а потом вновь возьмусь за мемуары, которые отчасти уже написаны, уже есть страниц сто пятьдесят, но это будет большая книга. Если буду жив. — Жорж, я поздравляю вас с наступающим днем рождения, желаю вам долголетия, такой же бодрости духа и жду от вас новых книг. Огромное вам спасибо за беседу. — Спасибо.