Апокалипсис вчера, сегодня, завтра: «В круге света» Ариадны Громовой

Об одном незаслуженно забытом фантастическом романе 1960-х

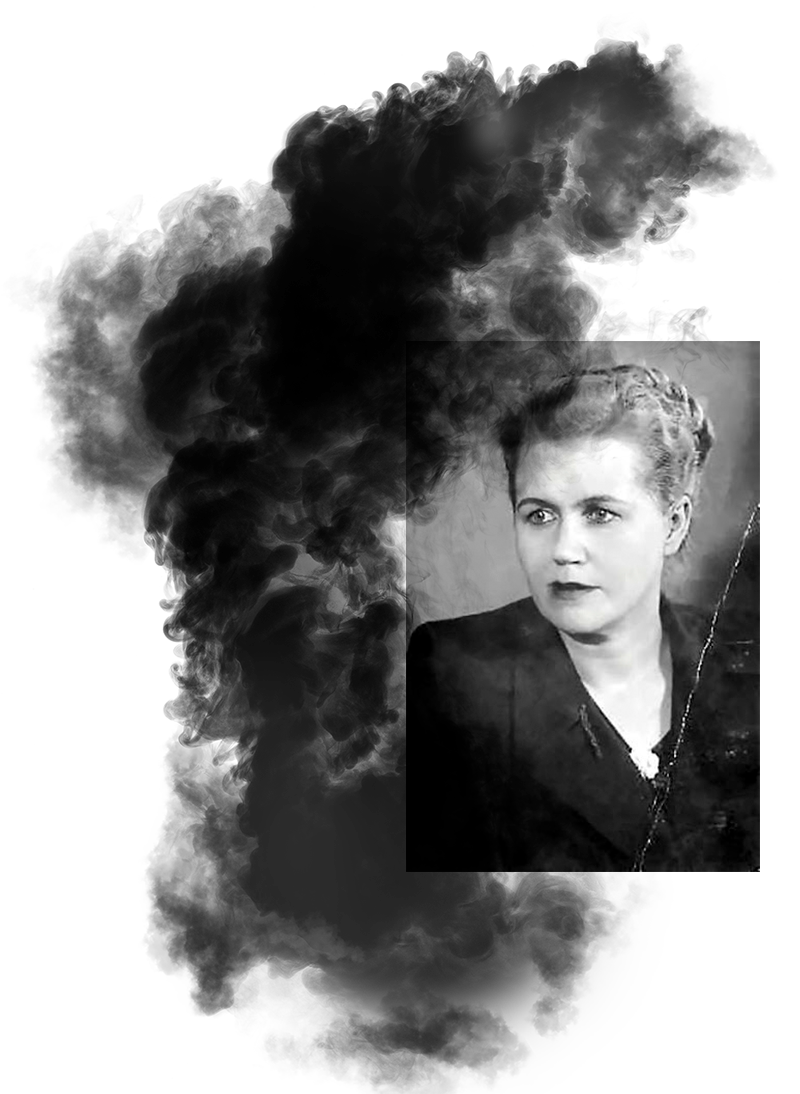

Она бежала из эшелона, следовавшего в лагерь смерти, одной из первых открыла братьев Стругацких, писала постапокалиптику задолго до того, как она оформилась в отдельный жанр, но сейчас ее имя и книги оказались практически забыты. В сегодняшнем выпуске совместной рубрики «Горького» и Фонда Генриха Белля рассказываем про Ариадну Громову и ее роман «В круге света».

Жанр классической научной фантастики парадоксально сочетает в себе устремленность в будущее, готовность опробовать самые непривычные идеи — и глубочайшую патриархальность. Мир «золотого века» НФ — что зарубежной, что советской — был по преимуществу мужским и сексистским, несмотря на декларируемое равенство полов в странах социалистического лагеря. Однако время от времени яркие фигуры женщин-фантастов все же появлялись на этом фоне. В первую очередь, конечно, вспоминается успех Урсулы Ле Гуин. Но ее признанию способствовало несколько удачно сложившихся факторов: она прожила долго, писательницей была плодовитой, значительная часть ее творчества — это игра на поле не «твердой НФ», а фэнтези, более открытого для женщин. Всех этих козырей была лишена ее старшая современница из СССР, дебютировавшая почти одновременно с ней, — Ариадна Громова (1916–1981).

Жанр классической научной фантастики парадоксально сочетает в себе устремленность в будущее, готовность опробовать самые непривычные идеи — и глубочайшую патриархальность. Мир «золотого века» НФ — что зарубежной, что советской — был по преимуществу мужским и сексистским, несмотря на декларируемое равенство полов в странах социалистического лагеря. Однако время от времени яркие фигуры женщин-фантастов все же появлялись на этом фоне. В первую очередь, конечно, вспоминается успех Урсулы Ле Гуин. Но ее признанию способствовало несколько удачно сложившихся факторов: она прожила долго, писательницей была плодовитой, значительная часть ее творчества — это игра на поле не «твердой НФ», а фэнтези, более открытого для женщин. Всех этих козырей была лишена ее старшая современница из СССР, дебютировавшая почти одновременно с ней, — Ариадна Громова (1916–1981).

В настоящее время имя Ариадны Громовой помнят только в специфических кругах поклонников фантастики. Практически все ее творчество (за исключением нескольких текстов, написанных в соавторстве с мужчинами, и реалистического романа «Линия фронта — на востоке») умещается в узкий промежуток с 1962-го по 1968 гг., после чего она прекращает писать фантастику и выступает лишь в качестве литературного критика. Громова была одной из первых, кто заметил и высоко оценил Стругацких: ее статья о них вышла в «Комсомольской правде» еще в 1964 г., причем особое ее внимание привлекла «Попытка к бегству». На то у Громовой были личные причины. В Сауле Репнине она не могла не узнать себя, хотя ее реальной истории хватило бы на двух Саулов: участие в антифашистском подполье в оккупированном Киеве, арест, гестаповская тюрьма, побег из эшелона по пути в лагерь смерти, снова подполье, арест и так до конца войны. Громову и ранних Стругацких разделяло буквально все: пол, возраст, жизненный опыт (братья о концлагерях писали все же понаслышке) — но переклички проблематики, настроения, мировоззрения поразительны. Невольно хочется поиграть в неприличное сослагательное наклонение: если бы Стругацкие в 1961–1962 гг. знали биографию Громовой, мог бы герой «Попытки к бегству» стать героиней? И как бы изменилась от этого рассказанная ими история?

Очевидно, на момент своих размышлений о «Попытке к бегству» Громова уже работала над собственным романом, который выйдет в 1965 г. — «В круге света». Там ее личный опыт войны и нацистских лагерей будет передан главному герою — французу Клоду Лефевру, от лица которого ведется повествование. Автобиографизм воспоминаний Клода столь очевиден, что Громова, как бы извиняясь за возможные претензии к гендерно-психологической достоверности, вкладывает в уста рассказчику оговорку насчет женственных черт характера. Оговорка эта кажется излишней: выбор мужского пола героя — вовсе не дань стереотипам, он реализует именно мужскую модель поведения, которая сыграет существенную роль в развитии событий.

По устройству повествования это один из самых необычных фантастических романов 60-х. Сюжет разворачивается настолько непредсказуемо, что рассказать о романе без спойлеров — практически невыполнимая задача. Роман начинается как достаточно свежая в то время, но основательно приевшаяся ныне история ядерного постапокалипсиса, который наступил, судя по всему, в ближайшем будущем (у Клода еще жив отец, участвовавший в Первой мировой войне). Главный герой, его домочадцы и его боевой товарищ Робер забаррикадировались в загородном доме, полагая, что они последние уцелевшие люди на Земле. Поначалу читатель попадается на приманку и полагает, что ядерная война и есть научно-фантастическое допущение романа: в конце концов, для второй половины XX века, с актуальной политикой и общественными фобиями того времени, это естественно. Но затем начинается нечто из ряда вон выходящее: мы узнаем, что Клод — телепат, что дар телепатии помогал ему выжить в лагере и бороться с нацистами, а теперь, по убеждению героя, этот дар каким-то образом должен помочь ему спасти близких, удержать их «в круге света». Так что же, роман не о ядерной войне, а о телепатии? Но и эта версия оказывается обманкой. Впрочем, внимательный читатель уже с начала книги замечает, что история Клода выглядит подозрительно: в нее то и дело вклинивается какой-то посторонний голос с медицинскими интонациями («Но почему он опять волнуется? Что он видит? Фронт... Нет, это ни к чему...»), а сам Клод страдает странными провалами и путаницей в памяти.

Ариадна Громова

Ариадна ГромоваЕще до того, как автор раскроет нам, что же происходит на самом деле, станет понятно, что перед нами и не сюжет ядерного постапокалипсиса, и не сюжет о телепатии — это психологическая драма о травме сепарации. Истинная история Клода — это история самоуверенного абьюзера, считающего, что любовь к близким дает ему моральное право насильственно навязывать им то, что, по его мнению, хорошо и правильно. В свое оправдание он беспрерывно повторяет мантру об «ответственности», не замечая, что его гиперопека раздражает людей, а иногда и напрямую калечит им жизни, как в случае с его дочерью. Клоду приходится выслушать неприятное откровение: его любовь — в действительности эгоизм.

Финал романа — после довольно предсказуемого самоубийства Клода — также двоится. Каковы были подлинные мотивы человека, решившего подвергнуть Клода психологическому эксперименту (часть событий, конечно же, окажется вымышленной)? Он попеременно дает два противоречащих друг другу объяснения: а) идейный спор с Клодом и его теорией «круга света», которая в политическом измерении по сути равняется «теории малых дел»; б) желание спасти семью Клода от психологического насилия. Оба объяснения хромают, и экспериментатор слышит в свой адрес упрек: «...эти твои шутки здорово попахивают лагерем. На более высоком уровне, да эсэсовцам бы до этого ни в жизнь не додуматься...». Финальный диалог романа мог бы происходить между героями Стругацких — причем скорее даже в «Трудно быть богом», хотя и в «Попытке к бегству» эта проблематика уже намечалась:

— Ты мне ответь все-таки: что сделал бы ты на моем месте? Ждал бы катастрофы сложа руки? Или все же попробовал бы вмешаться, спасти то, что можно спасти? Даже если б надежда на успех была очень мала? Даже если б ты рисковал прожить остаток дней, терзаясь угрызениями совести? Что сделал бы ты, Марсель, на моем месте?

Марсель долго молчал. Потом он поднял глаза.

— Не знаю... — сказал он тихо. — По совести говоря, не знаю...

По досадной несправедливости литературного процесса роману Громовой было суждено потеряться в тени книг Стругацких, хотя на 1965 г. она могла вполне достойно с ними соперничать. Если бы не скорый уход из НФ, велика вероятность, что она написала бы шедевр уровня «Жука в муравейнике» (и снова сыграем в «если бы»: как бы выглядели сюжет и философские материи «Жука» с женской точки зрения?). Конечно, в тексте встречаются моменты, на современный взгляд наивные или анахроничные — например, идеологические дискуссии между персонажами или размышления героя, посмотревшего «американский фильм» о ядерном постапокалипсисе: «на таких фильмах капитала не сколотишь». При нынешней индустрии постапокалиптических блокбастеров эта фраза вызывает снисходительную улыбку, притом что один из первых коммерчески успешных образцов, «Паника в нулевом году», вышел еще за три года до романа Громовой. Но подобные идеологические реликты встречаются у ранних Стругацких в куда больших количествах, и, как говорится, любим мы их романы не за это. Кое-что смущает с точки зрения правдоподобия: маловероятно, чтобы обычный военнопленный офицер, этнический француз, даже не коммунист (беспартийность его обозначена вполне внятно), попал в лагерь уничтожения — здесь, конечно, Громова проецирует на героя свой персональный опыт, и ей приходится прибегнуть к некоторой туманности и натяжкам, чтобы объяснить, как Клод из лагеря для французских военнопленных (реалии которого ей не знакомы и потому не описываются) попал в мир полосатых роб и газовых камер. В СССР эпохи железного занавеса, где тема нацистских лагерей служила одним из немногих легитимных поводов для натурализма, эта сюжетная линия, безусловно, усиливала художественное впечатление от романа. В наши дни — когда информация об истории Второй мировой войны в странах Запада гораздо доступнее, а тема ужасов нацизма оказалась безнадежно коммерциализирована (вплоть до появления фальшивых мемуаров о Холокосте) — лагерные эпизоды из жизни Клода скорее ослабляют это впечатление. Вместе с тем той категории читателей, которая способна отмахнуться от этих эпизодов как от очередного надоевшего приема Naziploitation роман, вероятнее всего, в целом окажется не по зубам.

Роман Громовой вообще сложен для восприятия: в отличие от многих фантастов-современников, она не делает скидку на жанр и даже не пытается упаковывать серьезные размышления в занимательно-приключенческую оболочку. Пожалуй, в XXI веке, когда филологи защищают диссертации по Брэдбери, а у писателей размывание границ между фантастикой и «мейнстримной» литературой стало хорошим тоном, самое время его перечитать. И обнаружить, сколько же в нем поразительно актуальных вопросов — от гражданской ответственности за общественные процессы, порождающие тоталитаризм, до проблемы личных границ в отношениях. Апокалипсис возвращается снова и снова и всякий раз переживается заново — подобно непрерывному творению в представлениях ренессансных гуманистов, — и средоточием его все так же оказывается человек. От которого литературе, по большому счету, все так же никуда не деться.