Ангел смерти понимает только по-русски

О еврейском издательстве Schocken, выпускавшем книги в Третьем рейхе

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

«Может быть, это и суеверие, но у меня такое чувство, что книги, которые вообще могли быть напечатаны в Германии с 1933 по 1945 год, решительно ничего не стоят, и лучше их не брать в руки. От них неотделим запах крови и позора. Их следовало бы все пустить в макулатуру». Эта фраза Томаса Манна из его открытого письма Вальтеру фон Моло под названием «Почему я не возвращаюсь» в свое время вызвала скандал в среде послевоенной немецкой интеллигенции. Одни ссылались на авторов внутренней эмиграции вроде Эрнста Бойтлера (1885–1960); другие вспоминали, что и сам Томас Манн успел выпустить несколько книг в гитлеровском Рейхе (в 1933-1934 гг. — первые тома романа «Иосиф и его братья», а в 1935 г. — сборник эссе).

Однако в заданные Манном временные рамки укладывается и совсем другой проект, в истории интеллектуальной жизни Германии XX века оставшийся одним из ярких примеров культурного сопротивления. Это еврейское издательство Schocken, которому удивительно долго удалось просуществовать в зазоре между двумя векторами читательских реакций — приказом сжечь книгу на костре и желанием сдать ее в макулатуру.

***

Издательство Schocken Verlag было учреждено в Берлине в 1931 году Залманом Шокеном (1877–1959). Его основатель давно мечтал печатать тематическую литературу, ориентированную на немецкоязычных читателей еврейского происхождения, и почву для своего проекта готовил долго. Залман Шокен был одновременно интеллектуалом, библиофилом, убежденным сионистом и предприимчивым бизнесменом, прославившимся своей сетью универмагов; вести дела, как сам он утверждал, он научился не по европейским учебникам, а «от отца, от Гегеля и из мидрашей». Важен для него был не только высокий эстетический и интеллектуальный уровень публикуемых текстов, но и коммерческий успех будущего издательства. Действовать при этом приходилось на рынке, который к началу 1930-х годов по-прежнему оставался скорее экзотическим: даже тиражи в пару тысяч экземпляров для книг на еврейскую тематику в тогдашней Германии казались фантастикой.

|

Залман Шокен |

Изначально в портфель Шокена должны были входить философские работы сионистского направления и переводы классических религиозных сочинений, а также средневековая и современная поэзия на иврите; в общем говоря — редкие и оригинальные тексты в первоклассных изданиях, выпущенные в расчете на достаточно узкую аудиторию. Характерно, как в августе 1929 года Мартин Бубер, консультировавший Шокена по возможной программе будущего издательства, в письме к нему нарочно отмечает: «Переиздания — этот важный для многих крупных издательств отдел — в нашем случае совершенно исключается. Потенциальные переиздания либо уже выпущены, либо же круг заинтересованных читателей слишком мал». В первый год после основания издательства Schocken его программа вполне соответствовала этому замыслу: ядром ее немецкоязычной части стал выкупленный Шокеном проект перевода Писания Бубера — Розенцвейга, а ивритское отделение сфокусировалось на научно аккуратных публикациях памятников еврейской поэзии. Однако вскоре первоначальный план пришлось скорректировать. В Германии, как это ни парадоксально, с приходом Гитлера к власти резко повысился интерес к тематической еврейской литературе.

Репрессии, развернутые уже весной 1933 года, многих жителей Германии лицом к лицу столкнули с фактом их собственного еврейства, который до того момента далеко не всегда становился основой самоопределения. Если до сих пор светский человек из еврейской семьи нередко мог видеть себя в первую очередь германским подданным, берлинским жителем, государственным чиновником — то теперь произвол новой власти, на законодательном уровне облеченный в формулы о «неарийском происхождении», подталкивал к переосмыслению собственной идентичности. Начиная с 1933 года среди немецких евреев резко вырос спрос на тематическую литературу: историческую, философскую и религиозную.

Издательство Шокена сумело на этот спрос ответить. Уже в мае 1933 года Залман Шокен взялся за расширение своей программы. Он открыл две новые серии — «Альманах Шокена» и «Библиотечка Шокена»: это были линейки дешевых изданий, рассчитанных на массовое чтение. В течение следующих нескольких лет число публикаций в издательстве год от года только росло. В январе 1935 года председатель Имперской культурной палаты Йозеф Геббельс официально ставил перед страной цель «исключить духовное и финансовое влияние еврейства на немецкую культуру» — однако на книжном рынке Германии в это время выходило вдвое больше наименований тематической еврейской литературы, чем в 1930 г. Некоторое время — начиная с момента захвата власти нацистами и до введения предварительной цензуры и ужесточения репрессий в культурной сфере в конце 1930-х гг. — еврейское книгоиздание в Германии процветало.

Издательство Шокена выпускало в эти годы философские работы ключевых еврейских мыслителей современности — Лео Бека, Франца Розенцвейга, Мартина Бубера; научные и научно-популярные книги, посвященные истории и современному положению Палестины, исследованиям Библии и Талмуда, жизнеописанию еврейских писателей; художественную литературу — от истории Иосифа из средневекового мидраша «Сефер hа-Яшар» до рассказов Шолом-Алейхема и «Замка» Франца Кафки. Многие из этих публикаций были переизданиями (от чего в свое время советовал отказаться Бубер), и они пользовались спросом. Книги «Библиотечки», рассчитанные на широкую публику, стоили меньше полутора рейхсмарок (как десяток яиц или два фунта масла в продуктовой лавке), а тиражи в несколько тысяч экземпляров стали реальностью.

В таком режиме издательству удавалось работать вплоть до конца 1938 года. Даже после введения предварительной цензуры в 1937 году и изъятия тиража одной из книг по прямому указанию гестапо Schocken Verlag еще год продолжало работу почти без помех. Однако в 1938 году сотрудники издательства начали высказывать владельцу свои сомнения. Во-первых, они заметили некоторое снижение спроса на еврейскую литературу. Одновременно возрастало их беспокойство: преследования всё ужесточались. Шокен, сам эмигрировавший в Палестину еще в 1934 году, даже после Хрустальной ночи по-прежнему отчаянно пытался спасти свой проект — однако в конце декабря 1938 г. издательство было принудительно ликвидировано властями. За время своего существования с 1931 по 1938 год оно успело выпустить более двух сотен книг: всего 249 изданий, не считая допечаток, причем большую их часть — в промежуток с 1934 по 1938 год.

Ниже я выбрал для читателей «Горького» пять книг издательства Schocken — по книге на каждый год, с 1935-го по 1939-й. Три из них принадлежат к «Библиотечке Шокена» — серии карманных изданий, рассчитанных на массовое чтение; две другие представляют собой фундаментальные публикации сочинений еврейских мыслителей.

|

Эта книга Иммануэля Ольсвангера (1888–1961), собирателя фольклора литовских ашкеназов, продолжала и дополняла его первую работу — сборник фольклорных текстов на идише Rosinkess mit mandeln («Изюм с миндалём»), вышедший в 1920 году в Базеле. Тоненькая книжка под названием «Рыжие апельсины» предназначалась, как и первый сборник Ольсвангера, для образованной немецкоязычной аудитории. Идишские тексты были набраны в ней не еврейским алфавитом, а латиницей в немецкой фонетической записи; кроме того, они сопровождались примечаниями, которые разъясняли отдельные трудные слова, и небольшим предисловием, кратко излагающим основы идишской грамматики.

Тексты, включенные в сборник Rêjte pomeranzen, лучше всего характеризуются идишским словом «мáйсе». В жанровом плане они располагаются где-то на границе между традиционной притчей, средневековым шванком и современным городским анекдотом. Всего в этой книжке 72 короткие истории — к примеру, о том, как один хасид вычислил венгерскую фамилию своего случайного попутчика; как другой хасид радовался тому, что он земля и в землю отыдет; как два вольнодумца курили папиросы возле порохового склада; и как выяснилось, что ангел смерти понимает только по-русски.

Из книги Rêjte pomeranzen:

Вильно и Минск

Как-то раз один еврей из Ковно приехал в Вильно. Было у него с собой сто рублей, и он хотел их разменять. Ходил из лавки в лавку, и ни у кого не было мелких денег. Вышел из последней лавки и говорит прохожему: «Ну и чудной город Вильно — как надо разменять сто рублей, то негде!» А тот в ответ: «Все-таки лучше, чем Минск! В Минске, как надо разменять сто рублей, то нет ста рублей!»

1936. Моисей Мендельсон. Письма к невесте / Moses Mendelssohn. Brautbriefe, Berlin: Schocken, 1936

|

В эту книгу вошли письма Моисея Мендельсона (1729–1786) — еврейского философа и одного из наиболее значительных мыслителей немецкого Просвещения — к его будущей жене Фромет, урожденной Гугенхайм (1737–1812). В конце 1920-х годов эти письма впервые были опубликованы в оригинальном виде, еврейским шрифтом, в рамках юбилейного проекта собрания сочинений Мендельсона; теперь книга, вышедшая в «Библиотечке Шокена», предлагала их читателям в аккуратной латинской транскрипции.

«Мендельсон и Фромет» — пишет в своем предисловии публикатор, раввин Исмар Эльбоген (1874–1943) — «стали первой еврейской брачной парой в современном смысле этого слова: то есть не двумя людьми, которых сперва сводят родственники, а после уже приходится смотреть, как те выстроят свою совместную жизнь, но такими людьми, которые осознали свою внутреннюю связь прежде, чем заключить союз, и за время помолвки углубили искренность своих чувств, подготавливая себя к гармоническому браку». Иными словами, переписка Мендельсона с Фромет Гугенхайм представляет собой невообразимый для XVIII столетия пример сентиментальной корреспонденции между двумя возлюбленными-иудеями.

Итересен и язык этих писем. Мендельсон, как почти все еврейские просветители, был яростным противником языка идиш, и его письма написаны на рафинированном литературном немецком. Однако записаны они еврейскими буквами — так их могла прочесть не только невеста, но и вся ее семья. А в отдельных местах в них вкрапляются слова и выражения на иврите, особенно там, где речь идет о религиозных понятиях, — точно так же, как вкрапляются в них французские и итальянские слова там, где речь идет о юридических нормах или светских условностях. То есть Мендельсон, своими печатными сочинениями стяжавший себе среди германских литераторов конца XVIII века славу выдающегося стилиста, в быту общался на том же германо-романском суржике, что и немецкая буржуазная и аристократическая элита того времени; однако у него к тому же рядом со словами вроде «пассировать», «кашировать» или «эмбарассировать» (все так же записанными еврейскими буквами) на тех же правах будут появляться и еврейские выражения: ha-Шем (Господь), т’шуво «ответ», шон «там», каан «здесь» и так далее; а подписывается он неизменно как hа-котон Мауше ми-Дессау: маленький Моше из Дессау.

Ниже я попытаюсь воспроизвести характерный фрагмент одного из писем Мендельсона к невесте и показать в русском переводе, как должны звучать эти тексты на слух немецкоязычного читателя. Написание ивритских слов соответствует западно-ашкеназскому произношению, отраженному в транскрипции оригинального издания.

Из письма Моисея Мендельсона Фромет Гугенхайм, 7 июля 1961 г.:

<...>

Вы спрашиваете: получил ли я уже кийумим? (1) Дражайшая Фромет! Это каан (2) не так просто. Мне приходится ждать, пока hа-мелех йорум hавдау (3) отправится на зимнюю квартиру, в’ахар се (4) появится в Кабинете. Я надеюсь достичь моей цели, не субмиттируя у hа-коцин р. (5) Файтеля, если только он не станет чинить преград. Вы ведь не думаете, чтобы он директеман мог устроить мне кийумим, такого я от его так называемой дружбы ждать не могу. Вы слишком благородно мыслите, чтобы составить себе верное понятие о богатом берлинце. Если буду иметь счастье видеть Вас каан (6), и жить с Вами, им йирце hа-Шем (7), то Вам придется избегать всякого общества здешних аширим (8), ибо Ваш характер вовсе не совместен с их образом мыслей. Но станем ли мы вообще искать себе общества? Я в Вашем лице найду себе общество самое приятное, и сам буду усердствовать доставить Вам то же. На что нам другие для нашего счастья? <...>

(1) позволение [на женитьбу; его Мендельсон, как еврей, должен был получить от властей, чтобы поселиться в Берлине вместе с новой семьей]

(2) здесь

(3) царь, да умножит Господь славу его [т. е. король Пруссии Фридрих Великий]

(4) а после

(5) достопочтенного г-на

(6) здесь

(7) если Господу будет угодно

(8) богачей

|

Выпущенный издательством Шокена в 1937 году объемный сборник текстов уже давно к тому времени покойного Франца Розенцвейга (1886–1929) получил название «Малые сочинения» в противоположность его «большому», главному труду — «Звезда избавления» (1921). Вошедшие в это масштабное издание статьи, заметки и рецензии сгруппированы по темам: «Еврейское бытие»; «Еврейское воспитание»; тексты, посвященные переводу Писания — и так далее. В эту книгу, по словам ее редакторов, вошли в том числе и «те работы, о которых сам Розенцвейг полагал, что сводить их в книгу время еще не пришло». То есть это издание впервые представляло Франца Розенцвейга как мыслителя-классика: в нем наравне с ключевыми прижизненными публикациями появлялись неопубликованные наброски или реплики в газетной полемике.

Первое, что бросается в глаза в оформлении этой книги, — пометка Jüdischer Buchverlag, «Еврейское книгоиздательство», на обложке и на титульном листе. Это не программное самоопределение, а дискриминационный ярлык, который нацистские власти начиная с августа 1937 года предписали включать в выходные данные. Все книги издательства Шокена будут с этого момента и до его принудительного закрытия выходить с такой отметкой.

Либерализм и сионизм. Открытое письмо в редакцию газеты Jüdische Rundschau (1928)

<...>

То, что мы — народ, это не становится для нас, как для Герцла — «Мы народ, единый народ!» — концом теоретической проблематики и освободительным прорывом в область проблематики практической; нет, напротив, тут для нас теоретическая проблема лишь начинается. Мы народ — и это для нас верно не как для сионистов: потому или постольку, поскольку мы не конфессия, но именно постольку, поскольку мы конфессия. Мы не народ — и это верно для нас не как для наших партийных старцев: потому что мы конфессия; но именно потому, что в действительности мы вовсе не конфессия (а больше — и потому меньше, чем конфессия), и поэтому мы — в действительности — и не народ (но меньше — и потому больше, чем народ). Мы, стало быть, находимся по отношению к вопросу о еврейском народе в щекотливом, однако весьма характерно-еврейском положении того кантора, который на вопрос суда о том, что есть шофар, после долгих отговорок в конце концов объявляет, что это такая труба; а на вопрос разъяренного судьи, отчего он не сказал этого сразу, откликается — а шо, таки труба?

<...>

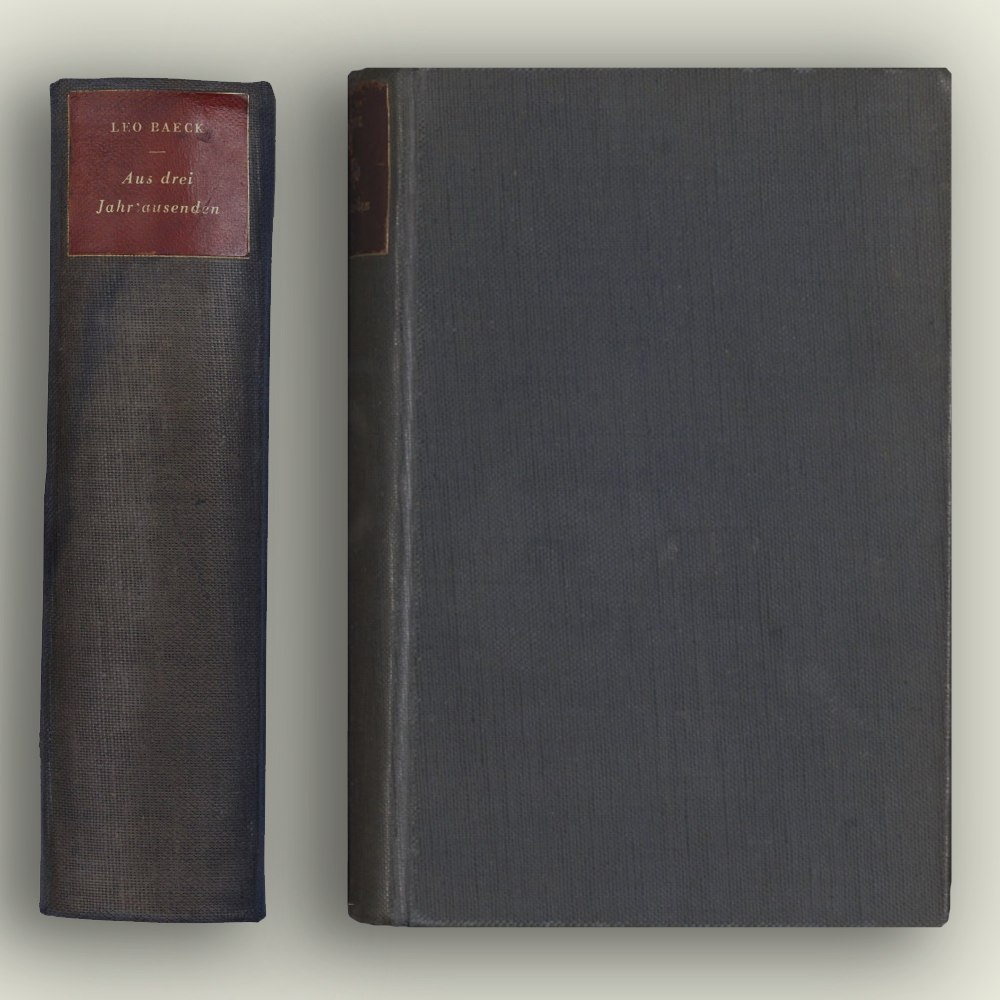

|

Этот пятисотстраничный том, под одной обложкой представивший написанные в предшествующие тридцать лет работы Лео Бека (1873–1956) — раввина, ученого и философа, одного из ведущих мыслителей реформистского иудаизма, — был вскоре после публикации конфискован гестапо и уничтожен. Из всего тиража сохранилось лишь несколько экземпляров.

Сам Лео Бек все время нацистского правления, принципиально отказываясь от эмиграции, оставался в Берлине в качестве одного из духовных и интеллектуальных лидеров немецкого еврейства. В 1943 году он был арестован и депортирован в концентрационный лагерь Терезиенштадт, где провел больше двух лет, до самого освобождения лагеря советскими войсками.

Из работы «Романтическая религия»:

Что есть романтическое? Фридрих Шлегель так определял романтическую книгу: «Это книга, которая сентиментальное содержание выводит в фантастической форме». Почти так же можно описать и романтическую религию. Взвинченные чувства дают ей содержание, а свои цели она ищет то в мифических, то в мистических историях воображения; ее мир — это беспорядочное, необычайное и чудесное, выдающееся за пределы всякой действительности, дальняя потусторонность вещей. <...>

То, что называется победой христианства, было в сущности такой победой романтизма. Прежде чем оно начало свой путь, тó, благодаря чему оно в конечном итоге стало христианством, — или, иначе говоря, то, что было в нем не-иудейским, уже окрепло до мировой религии, до нового, связующего народы благочестия. Человек, с именем которого связана эта победа, Павел, был, как и все романтики, не столько творцом идей, сколько их совместителем; гений этого совмещения был его собственным. Он совершил одно дело — и дело это было всемирно-историческим, поистине великим: он в мистерию, которой мир уже поклонялся, привнес живую иудейскую мысль. Таким образом, он старому романтизму придал новую, победительную силу, силу, почерпнутую в иудаизме. Эта связь, которую он завязал, включила в себя весь мир гибнущей Римской империи — Восток и Запад, ставшие миром.

|

Последние книги, выпущенные Шокеном в Германии, печатались уже после официальной ликвидации издательства в декабре 1938 года. Этот тоненький сборник избранных писем предводителя марбургского неокантианства Германа Когена (1842–1918), вышедший в «Библиотечке Шокена» в 1939 г., — одно из таких последних изданий.

«Эти письма, — пишут в предисловии его публикаторы, — сохраняют свою ценность как свидетельства странно-раздвоенной — внешне мирной, а внутренне бурной — жизни великого еврея; несмотря на то или именно потому, что Коген, в сущности, не принадлежал к „великим“ письмописателям. „Мои письма чересчур откровенны“, — заметил как-то раз он сам».

Ниже я дам в переводе небольшой отрывок из письма двадцатитрехлетнего Германа Когена юношескому другу — одного из первых по порядку в этой книге. Его веселая сбивчивость забавно оттеняет суставчатую риторику тех философских работ, что принесут Когену известность спустя всего несколько лет.

Из письма Германа Когена Герману Левандовскому от 8 ноября 1865 г.:

<...>

До сих пор никаких перспектив, это очень меня тревожит, ты просто не поверишь. Я продолжаю давать уроки у Д., но на что первым делом пустить четыре талера? Дело это очень печально, и часто гонит от меня прочь веселую мысль, если та в этой всеобщей суматохе вообще ко мне подступает. Пиши, главное, поскорей и поподробней, милый ты мой друг и брат. Г. очень ко мне добр, меня тут со всех сторон привечают и ободряют. Но сперва я хочу материальную обеспеченность, а потом уже искреннюю дружбу в каждодневном обиходе. Для меня есть дружба в тебе да в Бреслау, и зачем я с вами врозь? Скоро начнутся мои лекции по древней философии в Обществе Закса. Как дела с моим маленьким exposé о нравственности? Послал ли ты эту вещицу в Йену? Когда увижу, как ее примут, напишу об этом предмете еще, за время своей нынешней беготни я опять порой раздумывал об этом, и мне пришли кое-какие мысли. При случае напишу их тебе в продолжение моего первого письма. О происхождении нравов и отношении их к так называемой человеческой свободе. Вот бы только сперва найти минуту покоя! Скоро пришлю тебе judicium Тренделенбурга (1), оно весьма одобрительно: «multe habet quas laudes», «ingenuo quo est philosophandi amore vulgaria spernet, edet autem maturiora» (2). Как твои дела? Спрашиваю лишь sub finem (3) третьей страницы. Но так пусть и будет: каждый сперва пишет о себе, а потом уж слушает, что хочет. Напиши мне обо всем поподробней и не забудь выслать мне Штрауса (Гуттена), мой טלית [талес] (4) и, наверное, еще что-нибудь... Будь здоров и пиши мне поскорей и поподробней, нам надо писать часто multa et multum (5), чтобы возместить себе разлуку.

Привет с поцелуем

от твоего верного Германа

(1) отзыв А. Тренделенбурга (1802–1872), профессора философии Берлинского университета, на призовую работу Когена, которую тот впоследствии использует в качестве диссертации;

(2) лат.: «имеющие много достоинств», «в природной любви к философии избегает низкого, но вкушает зрелые плоды»

(3) лат.: к концу

(4) талес — талит, молитвенная накидка

(5) лат.: многое и помногу