Абсолютная любовь Михаила Бакунина

О некоторых революционных идеях будущего теоретика анархизма

Первая ассоциация, которую вызывает имя Михаила Александровича Бакунина, — «анархизм» и «революция»: и то, и другое связаны с его деятельностью в Европе, куда он попал в 1840 году.

Однако же революционные теории (но несколько иного рода) молодой Мишель разрабатывал еще раньше, в 1830-е годы.

«…Никто из деятелей русского освободительного движения в 1840-е годы не пришел к столь радикальным теоретическим выводам и к столь решительной революционной практике», — справедливо пишет исследовательница Н.М. Пирумова. Стоит добавить: этот талант и страсть к «радикальным теоретическим выводам» и прямой переход к «решительной революционной практике» вполне проявились у Бакунина уже в самом молодом возрасте — просто тогда его сфера деятельности еще не достигла государственных (точнее — антигосударственных) масштабов и сосредотачивалась на ближайшем круге друзей и родственников.

И теория, и подробнейшее описание практики со всеми сопутствующими размышлениями, а главное — наставлениями, нашли полное отражение в письмах Бакунина этого времени.

С известной долей погрешности можно сказать, что в России письма нередко становились литературным фактом как минимум века с XVIII, а с 1820-х годов превратились в почти «полноценный» вид литературы — об их форме заботились не меньше, чем о содержании (сначала даже писался черновик). В письме автор, в меру таланта и эрудиции, отталкиваясь от событий, личных впечатлений или прочитанных книг, делился философскими рассуждениями, описывал свои переживания. Кроме того, эти по сути сюжетные наброски адресант мог снабжать психологическим анализом мыслей и поступков, рефлексией — и тем самым, не подозревая, выстраивал основы того, что после (во второй половине XIX в.) превратится в социальный и психологический роман — «визитную карточку» русской классической литературы.

Часто письма адресовались определенному человеку, но подразумевали чтение вслух, а потом передачу посвященным знакомым или родственникам (места в письмах, предназначенные сугубо для адресата, обычно оговаривались специально).

Письма молодого Михаила Бакунина, безусловно, стоит относить именно к литературным документам. Обладая, с одной стороны, бешеным темпераментом, а с другой — выдающимися аналитическими способностями, молодой Мишель превращал свои письма в документы самоанализа, трактаты, отражавшие очередной этап усвоения различных философских учений, подробные и интимные описания личной жизни сестер и друзей, а также фантасмагорически синтезировал все перечисленное. Мишель отличался исключительно авторитарным характером, и после отъезда за границу и смерти лидера кружка молодых философов гуманнейшего и умнейшего Николая Станкевича, он провозгласил себя новым главой и взялся за управление оставшейся паствой.

Главными прозелитами Бакунина были его сестры, души не чаявшие в умном братце, соседки по имению — экзальтированные девицы Беер, а также несколько друзей, включая Виссариона Белинского и Василия Боткина, образованного купеческого сына и брата будущего врача (двое друзей, впрочем, вскоре отошли от круга Бакунина).

Письма Бакунина (прежде всего к сестрам) — фантастические литературные документы, в которых он подробно описывал и пристально анализировал все события любовной жизни адресатов, выстраивал схемы их идеальных отношений, направлял и определял их поступки. Тут надо отметить, что письма людей 1830-х годов вообще отличались исключительной откровенностью и подробными интимными признаниями. «Люди пушкинской поры в письмах легко сквернословили и с упорным целомудрием скрывали сердечные тайны. Они с удивлением и брезгливостью отвернулись бы от неимоверных признаний дружеской переписки 1830–1840-х годов», — справедливо пишет Л.Я. Гинзбург. Признаний в переписке молодого Мишеля было немало, а сердечные тайны сестер он не только не скрывал, но тщательно их препарировал.

Теорией для личной жизни бакунинской паствы выступали учения немецких идеалистических философов — от Шеллинга и Фихте до Гегеля.

Михаил Бакунин. Автопортрет. 1829 год

Михаил Бакунин. Автопортрет. 1829 год

Как известно, сочинения этих философов (в большей степени Гегеля) совершенно властвовали над умами и сердцами образованных молодых людей 1830–1840-х годов.

«Философские понятия распространились у нас весьма сильно… Нет почти человека, который бы не говорил философскими терминами… десятилетние мальчики говорят о конкретной объективности», — писал Киреевский.

Степень увлечения Гегелем показывает и немалое количество анекдотов того времени. Так, среди прочего в своих письмах Бакунин проповедовал необходимость страдания (нужного для перехода к высшей ступени развития). Как-то ночью проповедника разбудили — перед ним стоял один из друзей со свечой в руке. «Научи, что мне делать, — я погибшее существо, потому что, как ни думал, не чувствую в себе никакой способности к страданию», — тосковал тот.

Даже радоваться и праздновать следовало «по Гегелю»: как-то на одном из благотворительных балов стали провозглашать тосты за категории гегелевской логики. Один из гегельянцев — Крюков — начал с тоста за «чистое бытие», историк-западник Грановский ушел на тосте за «сущность», а самым стойким оказался купеческий сын В. Боткин, продержавшийся до последней категории в логике — до «идеи».

Бакунин весьма выделялся даже на этом фоне: «не было более никого, кто так знал бы философию Гегеля и с такой энергией проповедовал бы ее», — пишет Д.И. Чижевский.

Как уже было сказано, основным «полигоном» для испытания гегельянских идей были сестры Бакунина (в меньшей степени — младшие братья), одним же из основных способов воздействия и наставления были письма, которые читались вслух, перечитывались и считались прямым руководством к действию. Надо отметить, что девицы Бакунины были хорошей паствой не только потому, что всецело доверяли эрудиции Мишеля, но также из-за своего ума и прекрасного образования — они легко воспринимали головоломные рассуждения брата и поддерживали их.

В начале 1837 года Мишель так определял свое предназначение в жизни: «…я ничего не должен искать для себя вне себя… я должен вполне погрузиться в Абсолютное... у меня пламенная натура, чувства мои кипучи, это доказывает, что лишь абсолютная жизнь может дать мне счастье». Это не было лукавством, с той только поправкой, что «кипучие чувства» касались у Бакунина не любовных переживаний, а сосредотачивались на абстракциях и личной жизни других.

Первой по хронологии «апробацией» теорий стала старшая сестра Любовь — именно на нее пришелся первый «удар» теории о вселенской значимости Абсолютной любви.

«Что же такое человечество? — рассуждал Бакунин в письме к подруге Натали Беер (то же самое он проповедовал и сестрам). — Бог, вложенный в материю. Жизнь его — стремление к свободе, к соединению со всем; выражение его жизни — любовь, этот основной элемент Предвечного… Единение мужа с женой дает совершенную гармонию. Это единое существо, заключающееся в двух существованиях. Таким образом, жизнь человечества есть верная борьба идеи с формой, это последовательный, прогрессивный ход победы Бога над материей».

Любеньке и Станкевичу — тогда еще здравствовавшему лидеру всего гегельянского кружка — предстояло на деле проверить теорию. Экспериментальный роман, почти полностью эпистолярный, начался хорошо: отношения теоретически влюбленных поначалу вроде бы вписывались во все философские каноны; мельчайшие детали и оттенки отношений подробно описывались в письмах и зачитывались вслух, посвященные добавляли свои комментарии. Мишель находился в эпицентре программного романа и представлял самое активное его лицо, читая письма обеих сторон и давая подробные наставления. Однако не в последнюю очередь этот напор теоретика и советчика охладил и без того не особенно страстные отношения пары. Вскоре у Станкевича открылась чахотка, и он уехал лечиться в Европу, осознав невозможность брака «по философии», однако оставшись официальным женихом Любеньки вплоть до ее ранней смерти в августе 1838 года (сам он ненадолго пережил ее).

Еще одним масштабным проектом молодого Михаила Бакунина, полностью отраженным в обширных письмах, было устройство семейной жизни сестры Варвары — известная кампания за «освобождение Вареньки».

Освободить Вареньку, по мнению брата, требовалось от брака: та без всяких видимых причин поспешно вышла замуж за доброго, но неумного и заурядного человека, стоящего на низшей ступени духовного развития и неспособного составить ей пару в Абсолюте.

«Нет прав, нет обязанностей, есть лишь любовь, абсолютная, и когда есть любовь, нет обязанностей. Обязанность исключает любовь, а все, что исключает любовь, — преступно, бесчестно», — убеждал сестру будущий анархист, от убеждений переходя к запугиваниям и обратно.

Нужно подчеркнуть — дело было не в личной неприязни Мишеля к несчастному Дьякову, а виделось им «одним из священных вопросов Духа», несоответствием вселенского, мировоззренческого масштаба. Все перипетии этой истории подробным (даже, пожалуй, чересчур подробным) образом отражались в письмах, и на этот раз в житейской и философско-литературной схеме было задействовано еще больше людей. О Варенькиной семейной истории «не только идет совершенно свободно речь в переписке между Станкевичем и Неверовым, между Белинским, Боткиным, Мишелем и Беерами, но Мишель обсуждает ее и с дядей своим — А.Н. Муравьевым, с которым он только что познакомился, и с К.С. Аксаковым, и с младшими братьями Станкевича и с К.Г. Левашовой, и с Н.Х. Кетчером…», — перечисляет А.А. Корнилов.

«Может быть, ты желаешь жить с ним в абсолютной любви... Скажи же мне, ты нашла, что муж твой живет в Абсолютном? Чем же он держится в нем? Не картошками ли, не глупостями ли, которые он выкидывает? Нет, он вне Абсолютного; он и Абсолютное — две крайности, которые никогда не соприкоснутся. Никогда он не поймет тебя, не разделит он твоего чувства», — приводил Мишель философские аргументы в начале 1837 года, а посвященные читали переписку и вторили ему (против были только родители Бакунины, желавшие дочери семейного счастья без «преступных софизмов St. Simonism’а»).

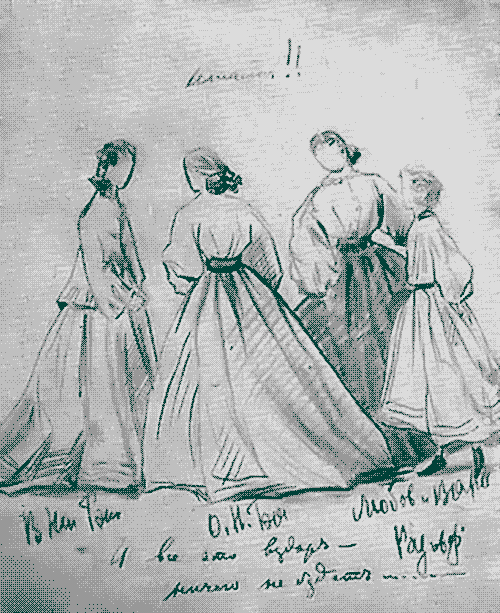

Сестры. Рис. из альбома Н.С. Бакуниной.

Сестры. Рис. из альбома Н.С. Бакуниной.

Варвара читала многостраничные письма брата, страдала, иногда почти соглашалась, но не решалась на резкие шаги: то пыталась перевоспитать мужа в соответствии с заповедями идеалистической философии в пересказе Мишеля (посвященные роптали и осуждали Варенькину слабость), то убеждалась в невозможности его «внутреннего перерождения» (тогда ее хвалили). Варвара Александровна — как и ее сестры — вовсе не была робкой девушкой, неспособной на самостоятельные поступки и философские выводы, как раз напротив — сестры Бакунины были весьма волевыми барышнями, подобно брату, не выносившими полумер, и, избрав веру или теорию, следовали ей до логического конца.

В итоге Варвара все же всецело приняла доводы брата и сделала выбор в пользу его идеи: расставшись с мужем, она с ребенком на несколько лет уехала в Европу; впрочем, в конце концов она все же вернулась в семью.

Речи и многостраничные проповеди Мишеля не обошли и остальных сестер, которые, будучи натурами цельными, после долгого сопротивления и сомнений полностью приняли его пересказы систем Фихте и Гегеля, равно как и необходимость действовать в соответствии с этими системами. Мишель, большей частью живший в Москве, продолжал зорко следить за своим «маленьким стадом» и поддерживал нужный градус веры внутри него:

«Вы слишком много рассуждаете о себе и браните себя. Это нехорошо, это признак прекраснодушия. Помните, что в вас живут два „я”. Одно бессознательно истинное, бесконечное — это ваша субстанция, и другое ваше сознательное, конечное „я” — это ваше субъективное определение. Вся жизнь состоит в том, чтобы сделать субъективным то, что в вас субстанционально, т.е. возвысить свою субъективность до своей субстанциональности и сделать ее бесконечною. Вы славные девочки, на вас лежит бесконечность, и поэтому не бойтесь за себя, а верьте, любите, мыслите и идите смело вперед», — наставлял он сестер.

Вняв наставлениям, «славные девочки» сами начинали выстраивать отношения по указаниям брата. Так, после несостоявшегося романа Виссариона Белинского и любимой (почти уже небратскою любовью) сестры Татьяны, та уже самостоятельно формировала свой последующий роман с И.С. Тургеневым. (Тургенев после, в 1848 году, в рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник» неделикатно выставил Бакунину в образе экзальтированной старой девы, бестолково сыплющей гегельянскими терминами по любому поводу).

В череде этих романов одним из последних стала программная любовь Александры и друга Бакунина Василия Петровича Боткина, в то время тоже находившегося под влиянием гегелевских теорий. Стоит привести типичный отрывок из переписки Боткина, чтобы показать, каким стилем и вокабуляром описывалось простое и невинное чувство дружбы: «Я и люблю тебя в этой таинственной сущности твоего бытия, и с нею, с этой сущностью, составляющей твое истинное я, навсегда я чувствую себя соединенным…», — так говорил Василий Петрович о важности совпадения философских взглядов со взглядами друга.

Сам роман проходил по уже отработанной схеме: он был по большей части эпистолярным, с подробными описаниями малейших движений чувств и анализом их соответствия философским теориям, сопровождался чтением писем кругом посвященных и детализированным «коучингом» со стороны Мишеля, в итоге напугавшего и без того вялое чувство влюбленных.

«… Не увлекайся фантазиею, — наставлял сестру Мишель, — поверь мне, друг, счастье и достоинство человека в реальной духовности, духовности, имеющей в себе свое определенно-бесконечное содержание и сознающей это содержание… Если твоя любовь к Боткину действительна, если ты нашла в ней осуществление всей своей внутренней жизни… всей святой сущности твоей жизни… и если она сказала тебе, что для счастья твоего необходимо быть именно женою Боткина и матерью детей его… — в таком случае… решайся без всякой боязни». После подобных пассажей для большего эффекта он подсыпал примеров о роли женщины-хранительницы святости семейного очага, почерпнутых из «Феноменологии духа» Гегеля.

Получая такие указания, и Александра, и Боткин сомневались все больше, а реальная преграда — скандал и ультиматум родителей Бакуниных, не желавших даже в теории отдавать дочь в купеческую семью, чьи традиции и атмосфера были известны и до пьес Островского, — окончательно завершила роман.

Очевидно, с точки зрения «конкретной действительности», эти романы, построенные на позициях идеалистической философии и устроенные неистовым Бакуниным, были не только неудачными, но и приносили немало бед их участникам (в первую очередь — участницам). Однако Михаила Бакунина это вовсе не тревожило: в 1840 году он уехал из России, и следующим литературным произведениям, где он сознательно формировал собственный образ, стала не имеющая отношения ни к любви, ни к Гегелю «Исповедь», написанная им в Петропавловской крепости, — и уже не для сестер, а для императора Николая I.