«Я не отрицаю клеветнический характер своего так называемого искусства»

О книге Юрия Роста «Две прогулки с Ильей Кабаковым»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

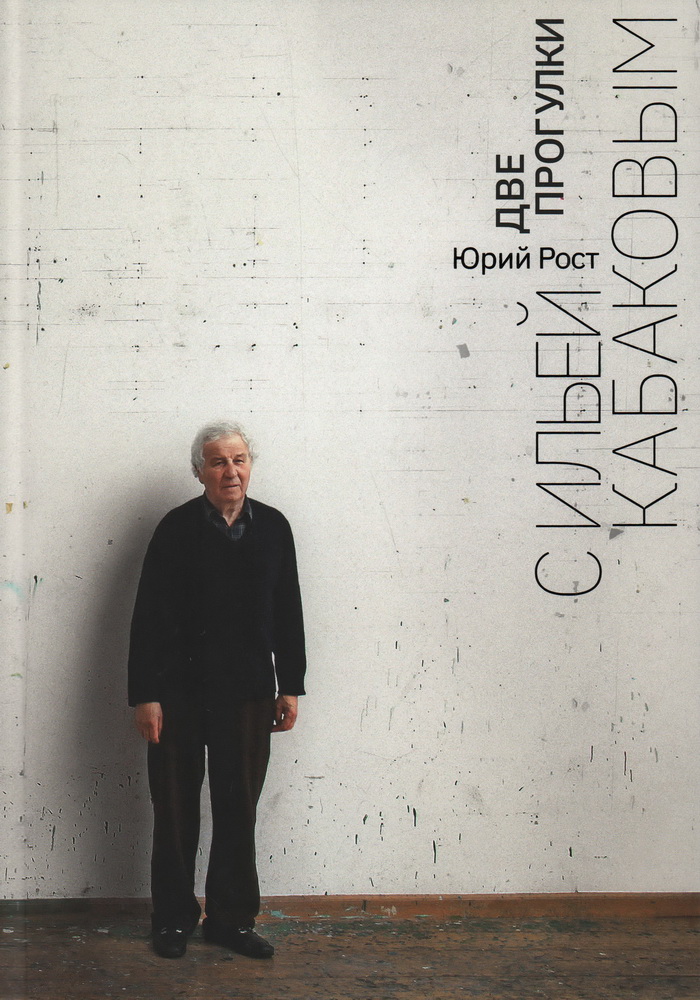

Юрий Рост. Две прогулки с Ильей Кабаковым. М.: Искусство — XXI век, 2024. Содержание

Люблю читать книги Ильи Кабакова, где он о чем-то вещает, благо много таких вышло, поэтому когда увидел новую, то не удержался и взял, несмотря на пугающую цену. Новая книга оказалась совмещенной с фотоальбомом, для которого Юрий Рост сфотографировал Кабакова в два захода, один раз в прошлом веке, а другой в этом; фотографий много, но благо и текста тоже немало. Визуально книга выглядит очень смешно, она огромного формата, а фотокарточки там больше репортажные, совершенно неясно, зачем было печатать их такими большими, особой художественности в них нет, количество фотоматериалов кажется излишним, они утомляют однообразием, а текст зачем-то перемежается цитатами, набранными увеличенным шрифтом, как в интернет-СМИ, которые только мешают читать, а в отдельных фотокарточках комично вылезают пиксели, и все это выглядит как кустарная подарочная книга о чиновнике, заказанная друзьями на юбилей. Внешний вид Кабакова на фото этому сопротивляется: если на старых фотокарточках он вполне себе молодой кабанчик в стильной рубашке, принимает фотографические позы, то в американский период герой выглядит как пожилой советский турист-походник, предпочитая одежду для туристической ходьбы, теплую и уютную, и на его флиске трогательно проглядывает канцелярская скрепка, вставленная вместо сломавшейся собачки от молнии. Чиновники тоже иногда так выглядят, но Кабаков нигде не представлен в парадной форме или пиджаке.

Люблю читать книги Ильи Кабакова, где он о чем-то вещает, благо много таких вышло, поэтому когда увидел новую, то не удержался и взял, несмотря на пугающую цену. Новая книга оказалась совмещенной с фотоальбомом, для которого Юрий Рост сфотографировал Кабакова в два захода, один раз в прошлом веке, а другой в этом; фотографий много, но благо и текста тоже немало. Визуально книга выглядит очень смешно, она огромного формата, а фотокарточки там больше репортажные, совершенно неясно, зачем было печатать их такими большими, особой художественности в них нет, количество фотоматериалов кажется излишним, они утомляют однообразием, а текст зачем-то перемежается цитатами, набранными увеличенным шрифтом, как в интернет-СМИ, которые только мешают читать, а в отдельных фотокарточках комично вылезают пиксели, и все это выглядит как кустарная подарочная книга о чиновнике, заказанная друзьями на юбилей. Внешний вид Кабакова на фото этому сопротивляется: если на старых фотокарточках он вполне себе молодой кабанчик в стильной рубашке, принимает фотографические позы, то в американский период герой выглядит как пожилой советский турист-походник, предпочитая одежду для туристической ходьбы, теплую и уютную, и на его флиске трогательно проглядывает канцелярская скрепка, вставленная вместо сломавшейся собачки от молнии. Чиновники тоже иногда так выглядят, но Кабаков нигде не представлен в парадной форме или пиджаке.

Его умение говорить удивительно. Одна из лучших его книг такого формата — это «Каталог», интервью, взятые Михаилом Эпштейном; за три дня они наговорили на 300+ страниц, и это не водянистый текст, а отличная литература. «Каталог» хорошо представляет творческий путь Кабакова. Были еще «Диалоги» с Гройсом, «Глазное яблоко раздора» — диалоги с Тупицыным, том статей, еще пара сборников его материалов в «Библиотеке московского концептуализма», несколько документальных фильмов и множество отдельных публикаций или заметок, разбросанных то тут, то там. Например, в «Поездках за город» он часто вещал, и вещал очень подробно, выгодно выделяясь на фоне других рассказывающих об акциях «Коллективных действий», его тексты сразу погружали в свою атмосферу, так умело и литературно он все описывал в духе Гоголя или Кафки.

Как и в творчестве, в вещании Кабакова много абсурдизма, он охотно выставляет себя в нелепом свете, рассказывает комичные истории о том, как он совершил какую-то глупость или подстроился под требования окружающего мира, с трудом догадавшись, чего от него ожидалось, при этом зачастую получая прагматичный результат.

«Илья Кабаков: Но я хотел рассказать историю о том, что, когда в Нидерландах прошла опера „Жизнь с идиотом“, на первом спектакле присутствовала королева Беатрикс с мужем. И согласно ритуалу королевской паре должны были быть представлены все главные участники оперы. Один за другим парами шли: Альфред Шнитке с женой, Ростропович с Вишневской, Покровский, постановщики и далее; наконец, дошла очередь до нас. Мы подошли и оказались в следующем расположении: Эмилия напротив Беатрикс, а я напротив ее супруга. Тут сработало мое традиционное одичание, я „поплыл“, забыв, что Беатрикс — королева, а человек, который стоит рядом со мной — только ее муж, человек-нуль, у него из-за этого глубочайшая депрессия. А в моем тупом воображении он и есть король. Я стал говорить с невероятным почтением, воспользовавшись своими убогими знаниями немецкого, в то время как представление должно быть только королеве, к тому же через две минуты после двух слов нужно отвалить. Получился страшный задор, пробка. Эмилия стоит напротив королевы и разговаривает...

Эмилия Кабакова: Я вспоминаю весь „протокол“ разговора: она спрашивает, кто дизайнер моего красивого платья, я отвечаю и тут же спрашиваю ее о том же, потом краткая фраза о погоде... А Илья продолжает разговаривать с супругом королевы. Сзади стоит Ростропович и делает знаки, что пора его уводить в сторону. Я думаю: „Ни за что! Пусть разговаривает“. Кончили разговаривать, и в этот момент закончилось и время антракта. Никто больше не успел получить аудиенцию. Подходим к дверям, в дверях стоит Ростропович и говорит: „Никогда в жизни больше не представлю никакой королеве“. На этом мы расстались.

Илья Кабаков: А дальше были совершенно невероятные последствия. Подошло время Документы в Касселе, где мы построили „Туалет“. На открытии почетным гостем был муж Беатрикс, с которым я имел беседу. Вел его знаменитый бельгийский куратор Ян Хут, у которого был план показа Документы. Супруг Беатрикс сказал: „Там есть мой приятель, Кабаков, я хочу начать осмотр Документы с него“. И как его ни подталкивали и ни пихали, он требовал своего...»

Хочется выписывать побольше разных таких историй и цитат, но буду держать себя в руках, к тому же речь Кабакова обильная и обволакивающая, размашистая, кратко цитировать трудно.

Отдельной ценностью книги Роста является довольно подробный рассказ о позднем периоде творчества Кабакова. Его ранние работы многократно и хорошо описаны, некоторые стали такой классикой, что известны даже вне художественных кругов (впрочем, таковым, кажется, является только «Человек, улетевший в космос из своей комнаты»), но поздний Кабаков в России остается знанием для узких специалистов. Хотя сложно представить, чтобы настоящая книга попала в руки кому-то, кроме них, но хотя бы я ее заполучил, и новое знание тоже оказалось очень смешным. Сам Кабаков рассказывает, что на рубеже тысячелетий наконец-то смог выговориться о советском прошлом, закрыл тему и переключился на другое. Но его новое искусство, выполненное как инсталляции для западных городов, почему-то выглядело как типично советское... Точнее, содержательно оно продолжает его концептуальные идеи, но визуально крайне напоминает работы скульптора Церетели.

Тут надо сказать пару слов о Церетели — и, пожалуй, о его собрате по картинному фронту, Илье Глазунове. Работы обоих меня поражали с детства — при своих невероятных официальных позициях оба творца выглядели как люди, не справившиеся со средним художественным образованием. Их работы выглядели просто коряво, лишенные пропорции и гармонии, не обретающие при этом внятной эстетики, зато страдающие помпезной гигантоманией. С возрастом и появлением художественного бэкграунда я изменил свое мнение об этих творцах. Проникнувшись эстетикой треша, наивного искусства и познакомившись с идеями сюрреализма, в их работах я увидел наивный треш-сюрреализм, не в смысле осуждения, а в смысле жанровой категоризации. С тех пор я стал с интересом и азартом изучать произведения обоих, не слишком целенаправленно, но не упуская возможности. Если обычно треш-авторам приходится довольствоваться малым бюджетом, то особенностью Церетели и Глазунова стал невиданный доступ к ресурсам, возможности для полета их фантазий были безграничными, творцы могли полностью раскрываться. И делали это очень охотно: в трехэтажном музее Ильи Глазунова картины висят чуть ли не одна поверх другой, а во дворике музея Церетели его скульптуры лежат штабелями. Ну и то, что свое искусство художники смогли сделать официальным стилем, казалось настоящим художественным жестом. Хотя в позднезастойном СССР и далее наивный треш-сюрреализм применялся в монументальном искусстве сплошь и рядом — различные театральные скульптурные ансамбли, панно и т.д., — для меня их лицом оставался Церетели. Изобрел он этот стиль или подстроился — вопрос интересный, с большой вероятностью первое, но утверждать тут не берусь... В любом случае, являет он его ярко и размашисто.

Думаю, теперь понятно, что я испытал, увидев в книге, как Илья Кабаков принес на Запад под видом передового современного искусства именно работы в стиле, знакомом мне с детства. Выражаясь словами Дмитрия Убыза: «Корень из минус ять». Что-то подобное я встречал на выставке Андрея Вознесенского, который в советское время делал стильные литографии с Раушенбергом, а под старость рисовал в пейнте коллажи со стихами «Тинейджер трахнул телку через пейджер». Его архитектурные проекты также напоминали работы Церетели. Но Вознесенский по крайней мере не порывал с прошлым и не уезжал на Запад. А у Кабакова еще и была репутация антисоветчика. Которую, кстати сказать, в диалогах он охотно подтверждал:

«Илья Кабаков: ...Для них я — это русский человек, который делает мрачные, черные, пещерные работы. Получилось, что то, что я делаю, явилось печатью советской жизни, что вызвало неприязненную реакцию со стороны русской публики, которая считала, что я подобен подлому комару, насосавшемуся крови и русского страдания, за счет которого и получаю известность, а самое главное, конечно, деньги. Построил на крови мучеников свое благополучие. Особенно всех возбудил „Туалет“. Появились статьи под названиями типа „Мы не живем в туалете“.

Когда люди посещали этот „Туалет“, они задавали, как правило, следующие вопросы: „Какой процент населения жил в туалетах?“ Охранник инсталляции спросил меня, как он должен отвечать на подобные вопросы. Я сказал, что после революции жило примерно 80 процентов, а уже в период расцвета социализма — 95 процентов. Он тщательно записал. Второй вопрос: „Это типично для жизни советских людей в туалете, когда в мужском отделении был диван, столовая, стол для учебных занятии, а в женском — кровать для старушки, детский угол?“ Я сказал, что именно такая планировка и была характерной.

Юрий Рост: И это было воспринято всерьез?

Илья Кабаков: Абсолютно, он сказал: „Большое спасибо, господин Кабаков! Теперь я уже не буду на эти вопросы в недоумении пожимать плечами“. Так что я не только художественно изображал, пачкал грязными красками образ жизни советских граждан, но и злостно клеветал на всю советскую, российскую действительность. Я не отрицаю клеветнический характер своего так называемого искусства. Это на самом деле был гнусный поклеп на бежавшего от заслуженного наказания негодяя.

К 2000 году эта тематика закончилась...»

Выходит, позже Кабаков исправился и вернул свой долг прошлому. И в то же время, повторюсь, его поздние работы продолжали поэтику ранних, с точки зрения концепции была видна эволюция, какие-то темы разрабатывались глубже, но безупречный эстетический вкус раннего творчества сменился аляповатой корявостью (что, кстати сказать, в итоге визуально зарифмовалось с оформлением настоящей книги, проступила гармония формы и содержания) и художественной неразборчивостью а-ля Церетели. Но ведь и у Церетели в работах присутствовали философия и символизм, с точки зрения подхода «утиной типизации» его статуи оказываются равными поздним вещам классика концептуализма. Подчеркну, что с позиций концептуализма безвкусица — это не провал, а инструмент, независимо от того, используется она сознательно или нет. Ну а работа с контекстом, свойственная концептуализму, и так была выполнена у Церетели на высочайшем уровне. Есть над чем поразмышлять.

И нотка Глазунова. У позднего Кабакова был еще один аспект: создав множество инсталляций, он разочаровался в жанре по практическим соображениям. Оказалось, что инсталляции не подходят для музейного хранения, они не нужны коллекционерам — эти сетования есть и в диалогах с Ростом, и в других источниках. Тогда художник решил вернуться к созданию картин, чтобы закрепиться в музейных коллекциях. Конечно, такой ход мысли показывает некоторую профессиональную деформацию, наложенную кругом общения, — все-таки Кабаков был художником, который создавал идеи и образы, чья медийная известность мало зависела от представленности его работ в музеях. Вообще, этот аспект есть у всех художников: большинство людей знает их работы, не сталкиваясь с ними вживую. Но в некоторых случаях после ознакомления через описания и репродукции такое желание возникает, а в некоторых нет — так уж ли важно увидеть вживую опус магнум Дюшана? Мне, например, очень нравится художник Кабаков, но я почти не видел его работ вживую. Но этот медийный след Кабаковым в расчет уже не принимался — и он вернулся к картинам. К сожалению, в книге Роста эти поздние картины почти не представлены. Но в молодости основным техническим навыком Кабакова была безликая советская живопись, в точности такая, которая проходила советские официальные комиссии. И, кажется, тут Кабаков не вышел за эти пределы — разве что использовал наложение разных планов в духе своего коллеги Булатова, отличавшегося от остальных концептуалистов утомительной приверженностью единственному изобретенному приему, растянувшейся на многие десятилетия. Впрочем, ознакомиться с самым поздним Кабаковым было бы все так же интересно (после событий, запечатленных в книге Роста, он прожил еще 11 лет), а его безликий советский стиль все-таки с формально-технической точки зрения кажется более умелым, чем глазуновский. А вот как Кабаков относился к музеям в детстве:

«Илья Кабаков: ...У меня срабатывают те рефлексы, которые я получал в школе, когда из общежития я не знал, куда пойти. А мог пойти в три места: в библиотеку, прорваться в консерваторию без билета или пойти в музей.

Музей воспринимался как самое изумительное место, потому что там ты мог спокойно находиться, там тебя никто не мог ударить и люди вокруг занимались тем же, что и ты — смотрели на картины. Это были как бы заговорщики, которые условились не кричать, не прыгать, а медленно двигаться от картины к картине. Мне нравились не только картины — они стали мне нравится очень поздно, — а само присутствие в музее...

Музей не требовал никакого внутреннего права. Например, я там часто спал, сидя на мягких сиденьях. И никто меня не пихал и не спрашивал: „Что ты тут делаешь?“ И внутри я не терзался, а чувствовал себя спокойно».

Завершают книгу типичные кухонные диалоги о высоком, бытовые философствования об искусстве неуклонно переходят в размышления о сущности России и ее особом пути... В общем, получился замечательный артефакт, насыщенный и многогранный, где форма концептуально обыгрывает содержание и жизнь героя.

Отдельным плюсом книги мне кажется то, что некоторые истории, изложенные в ней, были мне уже знакомы по предыдущим изданиям. От этого создалось ощущение приятной удовлетворенности и успокоенности тем, что общий корпус текстов-речей Кабакова оказывается исчерпывающим, они начинают повторяться — значит, при жизни люди сумели зафиксировать его речь в достаточной степени, и все это дошло до читателя.

Под конец статьи посетую, что малодоступными остаются альбомы Кабакова (а также Пивоварова и, возможно, других), включая самые известные «10 персонажей». Идеальным видом издания их было бы нечто типа комикса, без альбомной пафосности и многотиражное: эти замечательные литературные произведения в таком виде открылись бы широкой публике. И добавлю еще одну обширную цитату из Кабакова, взятую, правда, из другой книги, но вполне отражающую литературный стиль его размышлений, помещенных в настоящей. Больно эта цитата мне нравится, она отлично описывает мое собственное ощущение от пребывания в мире музыкального искусства и коммуникации со слушателем, а иногда и от жизни:

«Илья Кабаков: Я — тот, который предлагает. То есть я могу выступать в форме лежащего на пляже человека, обедающего, ужинающего, читающего книгу и т. д., но с момента, когда мы что-то продуцируем, совершаем тот или иной поступок, встречаемся с кем-то, открываем рот и что-то ему говорим, мы начинаем выступать в форме продавца, в форме лица, делающего предложение. Но еще перед тем, как раскрыть рот, я должен иметь в виду страшный второй акт, а именно — проецировать и прогнозировать возможные ответы покупателя. В этом пункте у меня безумный невроз и несоответствие. Потому что мне все время кажется, что самые лучшие мои товары — даже если я все их разложу, как у коробейника, — на самом деле никому не нужны, не вызовут внимания и в принципе не годятся. Тем более, что в качестве покупателя, зрителя, я вижу человека, который купил уже все, что мог, — он идет с рынка, нагруженный купленными товарами. Я даже вспомнил, как сам когда-то покупал помидоры для мамы в Бердянске. Я уже купил два килограмма, но все еще иду по помидорному ряду в полной уверенности, что мои помидоры — самые лучшие. Но по мере того как я продвигаюсь по этому ряду, мне становится ясно, что в одном месте лежат помидоры, которые гораздо лучше моих. И я стою перед дилеммой — выбросить старые или купить новые, — но это лишние деньги и т.п. А у прилавка стоит баба, шарящими глазами смотрит мне в лицо, не зная, что я совершил предательство — купил не у нее. А она мечтает всучить мне именно эту горку. Так я вижу самого себя. Зритель уже давно что-то купил. У него нет места в сумке. Он проходит мимо ряда и видит, что стоит Илюша Кабаков и тоже показывает какие-то помидоры. Во-первых, они хуже тех, что зритель видел до этого, наверняка хуже. А во-вторых, у него просто нет времени остановиться».

Иван Щеглов, 03.01.25