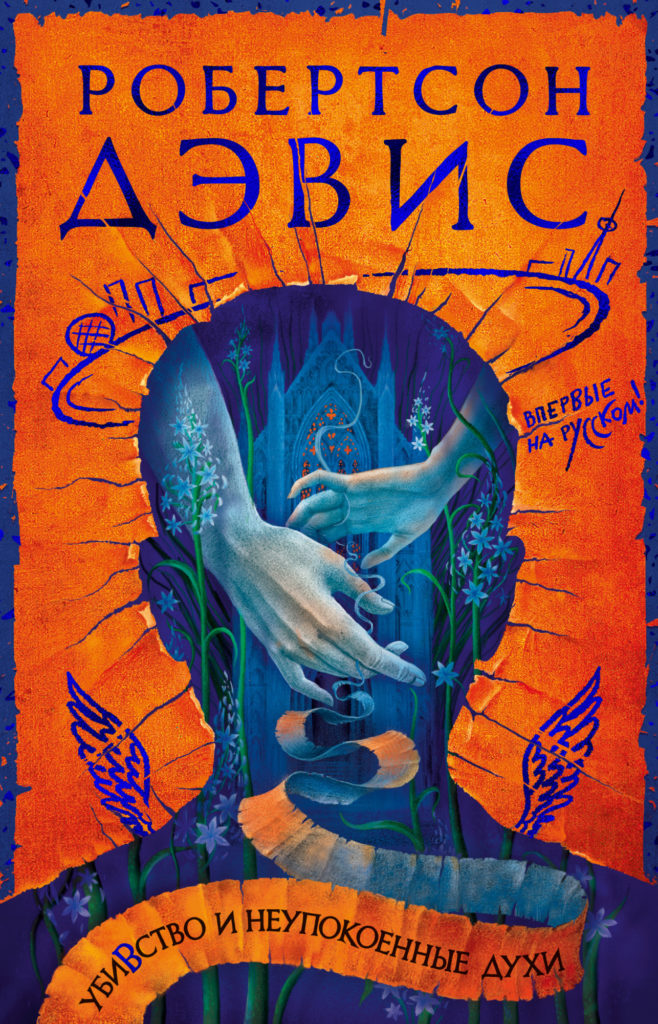

Робертсон Дэвис. Убивство и неупокоенные духи. М.: Иностранка, 2021. Перевод с английского Татьяны Боровиковой

Канадский писатель Робертсон Дэвис на фотографиях похож на почтенного доброго дядюшку викторианской эпохи. Его биография идеально соответствует этому пышному седобородому образу: драматург, критик, журналист, редактор, либреттист, профессор — в общем, man of letters. Как романист он известен прежде всего двумя трилогиями — «Корнишской» и «Дептфортской». Его книги «Убивство и неуспокоенные духи» и «Хитрый человек» должны были войти в трилогию о Торонто, которую писатель не успел завершить.

Канадский писатель Робертсон Дэвис на фотографиях похож на почтенного доброго дядюшку викторианской эпохи. Его биография идеально соответствует этому пышному седобородому образу: драматург, критик, журналист, редактор, либреттист, профессор — в общем, man of letters. Как романист он известен прежде всего двумя трилогиями — «Корнишской» и «Дептфортской». Его книги «Убивство и неуспокоенные духи» и «Хитрый человек» должны были войти в трилогию о Торонто, которую писатель не успел завершить.

«Убивство и неупокоенные духи» — роман, написанный от лица человека, которого убили. Рассказчика — редактора Коннора Гилмартина — убивает любовник его жены, кинокритик Аллард Гоинг (все трое — сотрудники газеты «Голос»). Место преступления — супружеская спальня. Дух Гилмартина покидает тело и становится наблюдателем дальнейших событий (любовники отводят подозрение от Гоинга и живут дальше, не слишком раздираемые чувством вины).

Убитый со смехом (а смеется он постоянно) смотрит на собственные похороны, а потом попадает на кинофестиваль в Торонто — в зал, где показывают архивные картины. И пока все смотрят великие образчики немого кино, Гилмартин осваивает параллельный монтаж и как будто бы видит фильмы из прошлого своих далеких предков. Его родословная — многостраничная история двух семей, лоялистов и валлийских методистов. Первая во главе с упорной Анной Гейдж бежала из Нью-Йорка (провозгласившего независимость от метрополии), а точнее, уплыла на каноэ по Гудзону прочь от непокорных янки на север, где британцев по-прежнему чтили и любили.

Вторая получила благословение от знаменитого проповедника Джона Уэсли (основателя методизма), пережила взлеты и падения, основательно разрослась и в итоге оказалась в Канаде, где счастливо объединилась с Гейджами-лоялистами. Весь этот неимоверный семейный эпос периодически разбавляется размышлениями Гилмартина-духа, тусующегося на фестивале в Торонто, лишенного возможности съесть сэндвич, выпить пива или хотя бы посплетничать.

«Неужто я наконец понял, что это за кинофестиваль, составленный, похоже, исключительно для меня? Может, я глуп? До меня только сейчас дошло: что бы там ни смотрел Аллард Гоинг, что бы он ни писал для „Голоса колоний”, я вижу нечто глубоко личное. Если я не сошел с ума окончательно, передо мной разворачивается краткое изложение опыта моих предков, запечатленное в повествовании — таком связном, какой никогда не бывает реальная (как мы ее называем) жизнь. Но почему? Может, это случается со всеми после смерти? Не могу сказать».

Мы не только вынуждены пристально наблюдать за тенями забытых предков (одноименный фильм Параджанова тоже покажут на кинофестивале), но рассказчик нам постоянно подсказывает и разжевывает увиденное. Тревога Дэвиса за читательское понимание происходящего сближает его прозу с кормлением ложечкой и приводит вот к таким, например, удивительным отступлениям-пояснениям. «Ибо с самого начала фильма я всем сердцем сочувствовал актерам. Но актеры ли они?» Или. «Но как только на экране появились кадры третьего фильма фестиваля Гоинга и второго фильма моего личного, как я уже уверился, фестиваля, я тут же понял, что это дикий Уэльс».

Проза Дэвиса кажется продолжением его образа — почтенно, обстоятельно и непроходимо скучно. Медленный классический язык с обилием диалогов, монологов и бесконечным нарративом, тянущимся как название валлийской деревни (одно из мест действия в романе) — Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох. В книге она обозначена как Лланвайр. Если бы автор и сюжет сократил, как название, всем было бы значительно легче.

Предкам-лоялистам в принципе повезло — их история уместилась в одну главу, которую преданный читатель, вероятно, осилит. А вот валлийцы-методисты заняли основную часть романа. Возможно, Дэвис и хотел сделать их своими Будденброками, но не сложилось. В какой-то момент вообще перестаешь понимать, зачем тебя кидают из одной валлийской деревни в другую, окружают бесчисленными именами, подробностями — писатель порою совершенно забывает об окружающем (действительно ослепительном) ландшафте и монотонно перечисляет. При этом не забывает объяснить перечисленное и посыпать его добродушным викторианским юмором.

«Милая Дженет! Наблюдая эти семейные сцены, я обнаруживаю, что влюбляюсь в нее. Да, в свою собственную прабабку! Лишь ее мужество и кротость держат на плаву это хозяйство — бредящего оптимиста-брата, павшего духом мужа — бывшего математика, а ныне портного, золовку Полли — мягкую машину для воспроизводства населения, не годную ни для чего другого, и девять детей, шумных и эгоистичных, как и положено детям».

Если язык пресный, а сюжет занудный, то, может, писатель отыграется на героях? Возможно, нам встретятся харизматики, чудаки, не знаю, что-то яркое сверкнет в характерах лоялистов, методистов или журналистов? Но они проходят длинной вереницей из метрополии и ее колоний в Канаду, где мир редакции «Голоса» состоит, конечно, из напыщенных и недалеких журналистов, а единственным прорывом в метафизику оказываются отсылки к Сведенборгу и сентенции друга убитого Макуэри (тоже, естественно, журналиста), любящего философствовать. Вот, например, он наставляет кинокритика Гоинга:

«Когда я говорю „метафизика”, я имею в виду метафизику. Королева времяпрепровождения, гимнастика интеллекта, высокая романтика для умов, склонных к размышлениям; не имеющая границ, полагающаяся на предательскую тонкость ума игрока и его обучаемость; и все же, в своей смелости и в презрении к обывательским соображениям, способная к захватывающим полетам во тьму, окружающую наш видимый мир».

Возможно, это тоже все юмор — про гимнастику интеллекта и полеты во тьму. Возможно, что и финальные сюжетные изгибы — также юмор (некоторыми я поделюсь, поскольку у вас пока еще есть возможность не совершить мою ошибку и не читать эту книгу). Жена Гилмартина по настоянию своего литературного агента решает написать книгу о том, как тяжело ей быть вдовой и воспитывать ребенка одной (она оказалась беременной). Они вместе идут к женщине-медиму, которая должна поговорить с духом убитого. Для чего? Чтобы взять несколько его смачных цитат («мяса», по выражению агента) и снабдить ими книгу.

Вероятно, это тоже все юмор, вот только «мясо» на журналистском языке — это фактура, а не хайп или сенсация (хотя в Канаде все, быть может, по-другому). Получается, что кроме юмора в этой книге ничего больше нет. Ни пронзительности «Теней забытых предков», ни пристального вглядывания в тот же самый методизм, сыгравший большую роль в становлении валлийской семьи. Дэвис был большим энтузиастом канадской идентичности и литературы, но даже на фоне описанного им в «Убивстве и неупокоенных духах» он, кажется, так и остался британским колониальным писателем, почтенным дядюшкой-викторианцем.

В какой-то момент автор вдруг обращается к Джойсу. Он пишет, что ирландец при помощи внутреннего монолога хотел передать мысли и чувства своих героев. Вот только Джойс работал не с внутренним монологом, а с потоком сознания; когда нет ни логики, ни причины, ни следствия, ни лакированных писательских фраз, ни орфографии с пунктуацией. Дэвис завершает историю семьи валлийских методистов при помощи внутренних монологов ее членов. Почему-то ему кажется, что это джойсовский метод. Возможно, это тоже юмор. Я вас, пожалуй, с ним и оставлю. Внутренний диалог тети Мин:

«Этот? Нет, не подходит. Это, наверно, волосы одной из девушек. Говорят, у него было много девушек. Плохо видно. У них у всех лампы, конечно, но никому не приходит в голову, что мне тоже не помешала бы лампа. Куда он вообще едет? Брокки наверняка знает, но я не смею его спросить. Он мне либо голову откусит, либо тяжело вздохнет и объяснит тоном, в котором слышится: „Бедная глупая старуха Минни”. О боже, о боже, эта молодежь!»