Созерцание трупа собственной души

Об одном сюжете из дневников Ольги Берггольц

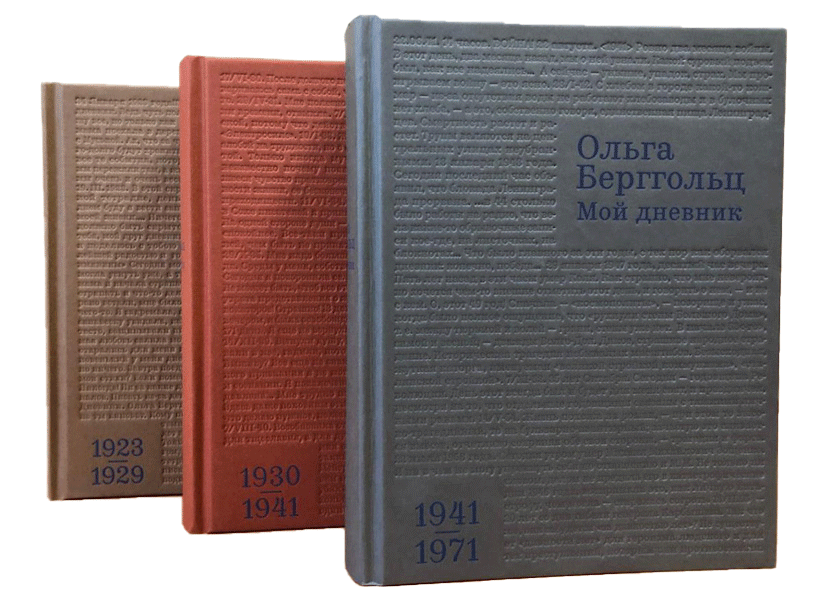

Ольга Берггольц. Мой дневник. М.: Кучково поле, 2017–2021

Дневники Ольги Берггольц, публикация которых завершилась в этом году с выходом третьего тома, — это, прежде всего, одна из редких возможностей заглянуть в душу первого послеоктябрьского поколения коммунистов. Вернее, в душу «срединной» части этого поколения — то есть тех людей, которые, с одной стороны, не были вытеснены на обочину общественной жизни из-за своей бескомпромиссной верности социалистической демократии, как, например, Варлам Шаламов, а с другой — не оказались полностью поглощены сталинским табелем о рангах и новой великодержавной политикой, как сотни разнокалиберных литературных функционеров. Берггольц — коммунистка «ленинского призыва», одна из тех, кто решил присоединиться к ВКП (в ее случае — к комсомолу) сразу после смерти Ленина, когда коммунистов призвали «сплотиться перед лицом этого вызова».

Дневники Ольги Берггольц, публикация которых завершилась в этом году с выходом третьего тома, — это, прежде всего, одна из редких возможностей заглянуть в душу первого послеоктябрьского поколения коммунистов. Вернее, в душу «срединной» части этого поколения — то есть тех людей, которые, с одной стороны, не были вытеснены на обочину общественной жизни из-за своей бескомпромиссной верности социалистической демократии, как, например, Варлам Шаламов, а с другой — не оказались полностью поглощены сталинским табелем о рангах и новой великодержавной политикой, как сотни разнокалиберных литературных функционеров. Берггольц — коммунистка «ленинского призыва», одна из тех, кто решил присоединиться к ВКП (в ее случае — к комсомолу) сразу после смерти Ленина, когда коммунистов призвали «сплотиться перед лицом этого вызова».

Как теперь известно, масса нахлынувших тогда в партию людей с невысокой политической грамотностью, но абсолютной лояльностью руководству невольно сыграла важную роль в сворачивании внутрипартийной демократии. Дальнейшая политическая судьба Берггольц — горячая поддержка «генеральной линии» в 1930-е, небольшие колебания во время Большого террора, затем арест, тюрьма, неожиданное освобождение после окончания ежовщины, обретение популярности (но не официального статуса) во время войны — закончилась полным разочарованием в ВКП и будущем советского проекта, сопряженного с необходимостью постоянно подтверждать свою лояльность ему. В дневнике особенно тщательно зафиксированы самые трагические стороны этого двойственного положения, в котором находились, наверное, лучшие умы ее поколения.

Здесь мы вынуждены вставить небольшое объяснение — почему вообще разговор о дневниках Берггольц, большая часть которых посвящена ее семейным и личным отношениям, творческим поискам, описаниям быта и так далее, начинается с распределения ее и ее сверстников по неким послеоктябрьским политическим координатам. Действительно, эти дневники, охватывающие почти пятьдесят лет жизни и занимающие больше двух тысяч книжных страниц, представляют ценный материал для изучения истории самых различных явлений — от трансформации сексуальных отношений в Советской России до истории блокады Ленинграда или промышленной журналистики. Тем не менее неслучайно, что практически все посвященные ей материалы, появлявшиеся в СМИ с начала публикации полного текста дневников Берггольц в 2016 году, обращаются либо к личному трагизму ее судьбы, либо к политическому опыту поэтессы, ее внутреннему конфликту между искренней «советскостью» и резким неприятием официального курса после 1945 года. Что вызывает недоумение при чтении большинства этих материалов, так это неизменное напоминание, что по-хорошему надо было бы Ольге Федоровне внутренне отказаться от остатков приверженности коммунизму, как Солженицын, и личная трагедия была бы наполовину исчерпана.

Нам такое прочтение кажется не только чересчур упрощающим тот политический опыт, который мы беремся интерпретировать, но и идущим вразрез с мыслью самой Берггольц, грезившей о написании своей Главной книги, чьим содержанием должна была стать судьба ее поколения: из комсомола в тюрьму, затем на войну, а затем снова на работу, но уже со стиснутыми зубами. Берггольц пережила и личную трагедию, трижды потерпев поражение в попытках создать семью, но то, что касается ее отношений с советской властью, — это общая политическая трагедия ее поколения. Солженицын, в отличие от нее, толком не застал ни 1920-е годы, когда марксизм еще был личным выбором в пользу переустройства мира, ни первой половины 1930-х гг., когда пафос грандиозного созидания передовой промышленности из ничего, еще не омраченный массовыми чистками и сознанием положения крестьянства, был настолько силен, что захватывал даже политических противников официального курса. Берггольц не могла отказаться от раннесоветских идеалов и стать свадебным коммунистом с фигой под столом не потому, что ей не хватило для этого критического ума или ударов судьбы, а потому что это были ее собственные, взращенные ею самой идеалы, а не привитые извне. Ее разочарование в Коммунистической партии последовало за осознанием предательства со стороны большей части однопартийцев во главе со Сталиным — неужели логичным ответом на это было бы ответное предательство, а не отстаивание своей правоты?

Вот что она записывает в дневник за год до своего ареста:

«Вот мы все четверо, я же помню, у меня же целы все те дневники и письма, мы кончали Университет, мы входили в жизнь со страстным желанием строить социализм, мы желали одного — отдать этому делу все свои силы, всю свою, даже самую интимную жизнь, подчинить делу строительства. И что же? Мы теперь за бортом, мы лишены доверия, мы лишены творческой работы. <...> Это — не в системе, это противоречит нашей системе...»

А эта запись сделана в 1948 году, в годовщину Октябрьской революции:

«Но если я не расскажу о жизни и переживаниях моего поколения в 1937—1938 гг. — значит, я не расскажу главного и все предыдущее — описание детства, зов революции, Ленин, вступление в партию и комсомол, и все последующее — война, блокада, сегодняшняя моя жизнь — будет почти обесценено».

И для осмысления опыта своего поколения Берггольц, наверное, действительно может служить наилучшим камертоном. Что характеризует если не ее мысль в целом, то по крайней мере ее дневниковое «я» — так это некоторая продуктивная близорукость, реактивность ее мышления. Она глубоко и подробно переживает все, что происходит непосредственно рядом с ней, и при этом практически никогда не делает шага в сторону, и поэтому повороты судьбы, в том числе политической, почти всегда застают ее врасплох. А ведь именно разные способы выхода за пределы данных обстоятельств, разные способы поставить общий здравый смысл под сомнение — именно это способно разверзнуть пропасть между опытом разных людей в одних и тех же условиях, потому как если «генеральная линия» для всех одна, то уклоняться от нее можно по-разному. Именно в силу того, что Берггольц этим не занимается, в силу того, что ее рефлексия работает на полную катушку, но на очень ограниченной дистанции, она оказывается способной детально фиксировать именно общий опыт, оставляя за скобками то, что характеризует ее уникальные обстоятельства. Наверное, не будет ошибкой сказать, что ее наиболее удивительной индивидуальной чертой является сравнительно малая доля в ней чего-то резко индивидуального. Это могло бы сделать ее серой и непримечательной, если бы не интенсивность, с которой она переживала общую для людей ее поколения судьбу.

Поэтому в дневниках Берггольц идеально прослеживается развитие тех внутренних противоречий советской субъективности, которые сегодня вызывают такой большой общественный интерес. Вот, например, в конце 1935 года она напряженно размышляет о том, как можно посредством художественного произведения критиковать недостатки советской действительности, чтобы не ставить при этом под удар самое ценное в ней — ее тенденцию к развитию:

«Что критика требует (вернее, требовала) улыбки во что бы то ни стало, что уши у нас забиты криками об оптимизме, что как „клевету” встречают любую попытку изобразить отрицательные, горькие стороны нашей жизни — это тоже верно. <...>

Правда о строительстве социализма — это рассказ о том, с какими трудностями, жертвами и самоотвержением строит пролетариат новое общество, и все-таки строит и радуется этому».

Вместе с другими тропами революционной риторики молодая поэтесса и журналистка усваивает аргументы в пользу революционного насилия (примечательно, что, как и в случае столь непохожего на нее марксиста Георга Лукача, одним из главных источников оправдания насилия для Берггольц оказывается Достоевский). Затем она с энтузиазмом воспроизводит эти тропы в дневниках, стихотворениях, критических статьях и речах на партсобраниях, долгие годы не замечая, что говорит старыми словами о прежде небывалых обстоятельствах — сперва о «росте классовой борьбы по мере продвижения к социализму», а затем и о классовой борьбе коммунистов с коммунистами.

Ее мышление в переломный для ее поколения момент — в период Большого террора — также весьма показательно. Его можно было бы назвать параноидальным: на каждой развилке, куда приводит ее размышление, она спрашивает себя, мол, а что если правда — это самый страшный вариант; на следующем витке то, что было произвольно принято за истину, принимается как само собой разумеющееся. Так, когда врагом народа объявляется ее безобидный знакомый, она сперва недоумевает, что же он мог натворить, но через несколько записей уже не сомневается в справедливости приговора и задается вопросом, было ли преступлением то, что она не проявила бдительности по отношению к этому знакомому. То же самое, с некоторыми оговорками, касается и гонений (первые полтора года Большого террора — относительно мягких) против нее самой:

«Таким образом, дело не в моих „ошибках” в „Литературном Ленинграде”, а дело в том, что до сих пор я не сделала ничего особо серьезного и нужного. <...>

Я нередко горько и обидно писала о себе на страницах своих жалких, самодовольных дневников. Почти всегда я все же думала, что я все-таки — стоящий человек.

Сейчас у меня нет этого подспудного и утешительного сознания. Это очень страшно. Нет, я нестоящий человек, нестоящий коммунист. Я не так жила, не так. Я была ничтожна со всеми своими романтическими историями, разглагольствованиями, стремлением быть хорошенькой, удовольствием от того, что мной „увлекаются”, меня хвалят, мне льстят».

Надо сказать, что, судя по ее дневниковым записям до 1937 года, марксизм и социалистическое строительство и правда нечасто заботили Ольгу Берггольц — она была занята прежде всего любовными переживаниями и вопросами литературы, а к идейным вопросам обращалась, как правило, когда требовалось разрешить какую-либо личную дилемму. Отчасти можно сказать, что в спокойное время марксизм был для нее учением о том, что надо жить и работать, ничего не бояться, делать добрые дела для простых людей, а также о том, что добро победит, потому что оно организовано в партию. Но после обвинений она убеждается, что ее психологические свойства, маловажность политики для ее душевной жизни — это политическое преступление (хотя обвиняют ее вовсе не в этом). И с тех пор удельный вес размышлений на общественно-политические темы в ее дневнике сильно увеличился.

К началу войны Берггольц уже не сомневается в том, что Сталин и верхушка партии совершили предательство по отношению к Революции, вторую половину сороковых годов она называет эпохой «черной реакции», а всю публичную жизнь Страны Советов характеризует как беспросветную и нескончаемую ложь.

«И я, отчетливо сознавая это, буду что-то лопотать на агитпункте перед собранными сюда старухами и бабами — о демократии, о кандидатах и т. д.! Я сделаю это по самой простой причине, из страха, из страха тюрьмы. Вот и вся сущность нашей демократии на сегодняшний день.

Но я буду рассказывать о своей трагедии, об ее материале, о том, как был верен народ своей власти, своей демократии. Советской!! Этой? Сегодняшней? Нет! Мечте! Возлюбленной мечте своей, от которой и к началу войны еще не могли отказаться, которая вспыхнула с новой силой, обновленная надеждой — „отстоим — все изменится к лучшему”...»

Даже когда она не могла отделаться от чувства стыда за каждое публично произносимое слово, она не переставала думать, что защищаемый ею почти только из страха режим — результат исторического поражения, которое искренние коммунисты ее поколения были уже не в силах оспорить. Лишь значительно позже Берггольц поняла, что именно та легкость, с которой они принимали все, что называлось «партийным» в первой половине 1930-х годов, — тоже часть процесса перерождения партии, жертвой которого они затем стали.

С тех пор поэтесса принимает на себя единственную оставшуюся роль: нести следующим поколениям память о том, как было предано ее поколение и как многие его представители, несмотря на это, выстояли в тяжелейших испытаниях. Но если они и остались живы, то пережили все, что составляло смысл их жизни:

«Ужасно зрелище старого большевика, впадающего в слабоумие. Кондратьев, некогда охранявший VI съезд и бравший Зимний, — ездит по гастролям с воспоминаниями о Революции. <...> Как это страшно, что вот такие Кондратьевы, имеющие таких жутких, почти посторонних жен, — „жуткий старичок”, „жуткая старушка” представительствуют Революцию, выступают с заученными сегодня и в определенном ключе составленными воспоминаниями о Революции — как... как с воспоминаниями о покойнике. А сами они — давно покойники! Так неужели действительно — покойница? О, господи, господи, — похоже на то! Разве „Речь” Никиты Сергеевича Хрущева, и положение в колхозах, и многое-многое другое — это уже не трупные пятна?»

Именно в этом положении, когда еще живое тело вынуждено созерцать труп собственной души, и заключается главная трагедия Ольги Берггольц. Если бы она нашла в себе достаточно цинизма, чтобы отказаться от этого трупа, то осталась бы даже без памяти о том, что ее поколение когда-то было одушевлено.