Щенки и безумие

Поток книжных новинок все еще слаб — перелистываем важное из старого

Клайв Стейплз Льюис. Мерзейшая мощь. М.: Вече, 1993. Перевод с английского Н. Трауберг

Клайв Стейплз Льюис существует как бы в двойной тени: как христианского эссеиста его «перекрывает» Гилберт Кит Честертон, как автора художественных историй — Джон Рональд Руэл Толкин, ближайший друг Льюиса и его «крестный».

Клайв Стейплз Льюис существует как бы в двойной тени: как христианского эссеиста его «перекрывает» Гилберт Кит Честертон, как автора художественных историй — Джон Рональд Руэл Толкин, ближайший друг Льюиса и его «крестный».

В пересказе Натальи Леонидовны Трауберг, переводившей всех троих, это выглядело так: Льюис и Толкин долго спорили о вере, и главным доводом Льюиса оставался тезис — все ваше христианство просто миф. Толкин неизменно в ответ фыркал: дескать, ну и что ж, что миф? Миф — это просто способ описать реальность, которую нельзя выразить иначе. Очередной виток подобного диалога состоялся на совместной прогулке 19 сентября 1929 года (зафиксировано лично Льюисом), когда в голове у филолога что-то щелкнуло и произошло, видимо, то, что он вынес в заголовок автобиографии, которая называется «Настигнут радостью».

Как богослова Льюиса помнят. О том, что он писал христианские сказки, большой мир узнал, когда вышла голливудская экранизация «Льва, Колдуньи и Платяного шкафа» — первой книги из цикла «Хроник Нарнии». Но про то, что кэмбриджский литературовед гибридизировал сай-фай и фэнтэзи в «сказках для взрослых» (которые Толкин терпеть не мог не меньше, чем истории для детей из-под пера лучшего друга), забыли по большей части все, кому не надо. Но вовсе не всегда справедливо.

Возьмем «Мерзейшую мощь» — заключительную и лучшую, третью часть «теологической научно-фантастической» «Космической трилогии» Льюиса. Если в первых двух романах серии герои путешествовали по другим планетам, то тут местом действия является Земля, где в послевоенной Англии обустроили уютный ад под названием Государственный Научно-Исследовательский Институт Лабораторных Изысканий (ГНИИЛИ). В ГНИИЛИ оживляют отрубленные головы, планируют пробудить Мерлина и установить на планете (и вне) научное царство Антихриста. Молодой социолог Стэддок поступает на работу в институт, быстро убеждается, что руководство в прямом смысле слова бесы и в конце концов оказывается перед моральным испытанием, за которым, подводит к мысли автор, физическая гибель лишь станет дополнением, так сказать, смерти духовной.

«Мощь» — это мощный довод, что Толкин был неизбирательно критичен к крестнику. В романе Льюиса есть сарказм, царапающий за плевру макабр, и красиво выстроенный предельный конфликт, который вырастает из обстоятельств, чья фантастичность ничуть не снижает нравственные и экзистенциальные ставки. Плюс ко всему столкновение христианских ценностей и сциентизма образца 1945 года и сегодня читается актуально. Нет причин не верить переводчице Трауберг: этот, безусловно, дидактический роман — «о смирении, с помощью которого только и можно преодолевать торжествующее вокруг зло».

«Тем временем, войдя в длинную комнату, Марк увидал, что стол отодвинут к стене. На полу лежало огромное распятие, почти в натуральную величину, выполненное в испанском духе — с предельным жутким реализмом.

— У нас есть полчаса, — сказал Фрост, глядя на секундомер, и велел Марку топтать и как угодно оскорблять распятие.

Джейн отошла от христианства в детстве — тогда же, когда перестала верить в Санта Клауса, а Марк не знал его вообще. Поэтому сейчас ему впервые пришло в голову: „А вдруг в этом что-нибудь есть?“ Фрост знал, что первая реакция может быть такой; он очень хорошо это знал, ибо и ему в голову поначалу пришла эта мысль. Но выбора не было. Это непременно входило в посвящение.

— Нет, вы посудите сами... — начал Марк.

— Что, что? — переспросил Фрост. — Быстрее, у нас мало времени.

— Это же просто суеверие, — сказал Марк, указывая на страшно белое тело.

— И что же?

— Какая же тут объективность? Скорее субъективность его оскорблять. Ведь это просто кусок дерева...

— Вы судите поверхностно. Если бы вы не выросли в христианском обществе, вас бы это упражнение не касалось. Конечно, это суеверие, но именно оно давит на нашу цивилизацию много столетий. Можно экспериментально доказать, что оно существует в подсознании у лиц, которые сознательно его отвергают. Тем самым, упражнение целесообразно, и обсуждать тут нечего. Практика показывает, что без него обойтись нельзя.

Марк сам удивлялся тому, что чувствует. Без всякого сомнения, перед ним лежало не то, что так поддерживало его в эти дни. Невыносимое по реализму изображение было, на свой лад, так же далеко от „нормального“, как и все остальное в комнате. Но Марк не мог выполнить приказ — ему казалось, что гнусно оскорблять такое страдание, даже если страдалец вырезан из дерева. Но дело было не только в том. Все здесь как-то изменилось. Оказывается, дихотомия „нормальное“ — „ненормальное“ или „здоровое“ — „больное“ работает не всегда. Почему тут распятие? (...)

— Прошу вас, быстрее, — торопил его Фрост».

Пол Боулз. Замерзшие поля. Тверь: Kolonna Publications и Митин Журнал, 2005. Перевод с английского М. Немцова, К. Лебедевой, Д. Волчека и др.

Американский композитор и писатель Пол Боулз, который самую плодотворную часть жизни — с перерывами на цейлонские зимы — прожил в Танжере, известен широкой публике по экранизации романа «Под покровом небес», снятого Бернардо Бертолуччи в 1990 году с Джоном Малковичем и Деброй Уингер в главных ролях. Сам Боулз остался крайне недоволен экранизацией, что можно понять: Бертолуччи изгнал из текста остатки тягостной магии, которая и самому Боулзу в крупной прозаической форме дается значительно хуже, чем в малой.

Американский композитор и писатель Пол Боулз, который самую плодотворную часть жизни — с перерывами на цейлонские зимы — прожил в Танжере, известен широкой публике по экранизации романа «Под покровом небес», снятого Бернардо Бертолуччи в 1990 году с Джоном Малковичем и Деброй Уингер в главных ролях. Сам Боулз остался крайне недоволен экранизацией, что можно понять: Бертолуччи изгнал из текста остатки тягостной магии, которая и самому Боулзу в крупной прозаической форме дается значительно хуже, чем в малой.

Боулз — мастер рассказа, спринтер, чьи герои из текста в текст пересекают финишную черту гораздо раньше, чем это замечают. На той же рассинхронизации прохождения точки невозврата и понимания, что она преодолена, строится цепенящая хватка многих великих историй, не только боулзовских. Например, смертельное обаяние случая тургруппы Игоря Дятлова зиждется на том же: в момент Х свердловские ребята уже сделали нечто, что решило их судьбу, но продолжали жить, смеяться, шнуровать ботинки — будучи по факту уже мертвы.

Танжер не Северный Урал, потеплее, но чтение рассказов Боулза все равно напоминает прогулку по замерзшему озеру. Хрустнул наст под ногой — и никто не заметил, как из-под ног побежала тонкая нить. Ее не видно, но чей-то выдох холодит затылок, очертания деревьев на берегу становятся строже, и морозный воздух проникает глубже легких, добираясь сквозь кости и плоть к тому, о существовании чего ты и сам не слишком догадывался.

Все случится как будто само, ты просто не скажешь «нет», скажешь «si, a Tapiama», словно оговорился, или другая нелепая случайность, если речь может идти о случайностях, когда под ногами щерится тьма. Но взгляд тянет к замерзшим полям, и мнится, будто ты можешь различить уходящие по небу следы, а между ребер — вдруг ставших чужими — охнет пустота, как бывает, когда поскользнулся во сне и падаешь, сквозь сон, сквозь годы без любви.

И вот читатель видит человека во льду — безжалостно ясно, в невозможной дали. Человеку этому конец, дорогой читатель, и в голове зачем-то поет, допустим, певица Валерия «Никто не может так, как ты / Меня убить и спасти».

«Мужчина развернулся, перепрыгнул через ближний край шаланды (море тут было совсем мелкое) и подбежал к нему.

Не поприветствовав его и, возможно, приняв за другого, мужчина спросил:

— Tapiama? Vas a Tapiama?

Фотограф, никогда не слыхавший о Тапиаме, немного замялся и в конце концов произнес: „Si“, после чего мужчина схватил его за руку и увлек за собой к воде.

— Уже отлив. Сейчас поплывем.

Он увидел еще двух человек на шаланде — они лежали плашмя на дне по обе стороны костра. Фотограф опустился на землю, снял туфли и носки, затем добрел по воде к шаланде. Забравшись внутрь (костер все еще бодро потрескивал), он повернулся и посмотрел на обнаженного мужчину, отвязывающего веревку, которая удерживала шаланду.

„Как это все нелепо“. Сама естественность происходящего казалась ему подозрительной — безразличие пассажиров к его неожиданному появлению, удивительная готовность лодочников отплыть, как только он подошел. Он сказал себе: „Так не бывает“ — но, поскольку все, несомненно, было именно так, раздумья о происходящем могли привести только к паранойе. Он опустился на дно шаланды и вытащил пачку „Оваладо“. Обнаженный лодочник, с черного предплечья которого браслетом свисал моток влажной веревки, запрыгнул на борт и большим пальцем ноги подтолкнул одного из лежащих пассажиров: тот шевельнулся, привстал и недовольно осмотрелся.

— Где? — спросил он. Не ответив, лодочник вручил ему шест покороче, из тех, что лежали у планшира. Вместе они повели плоскодонку по незримой водной глади. Ночь полнилась лягушачьим гимном и пламенем костра.

Ответив „Si“ на вопрос о Тапиаме, фотограф понимал, что теперь нельзя отступать, интересуясь, „Что такое Тапиама?“ или „Где находится Тапиама?“. Так что, как бы ни хотелось все выяснить, он решил подождать».

Александр Ферсман. Воспоминания о камне. М.: Молодая гвардия, 1953

Александр Ферсман — это не только современный электронный музыкант из города Оленегорска, но и его полный тезка, российский и советский минералог, кристаллограф, геохимик (1883–1945), который своими полевыми и теоретическими работами сделал возможным существование городов на том же Кольском полуострове, вроде оного Оленегорска и многих других.

Александр Ферсман — это не только современный электронный музыкант из города Оленегорска, но и его полный тезка, российский и советский минералог, кристаллограф, геохимик (1883–1945), который своими полевыми и теоретическими работами сделал возможным существование городов на том же Кольском полуострове, вроде оного Оленегорска и многих других.

Александр Евгеньевич поступил на физмат МГУ за два года до первой русской революции, стал учеником Вернадского и в 1907 году после окончания был рекомендован Владимиром Ивановичем к работе на кафедре минералогии для подготовки к профессорскому званию.

Конец империи и рождение Страны Советов Ферсман провел как будто вдали от всех людских потрясений — в Забайкальских экспедициях в обнимку с любимыми пегматитами, флюоритами, цеолитами. Александр Евгеньевич встроился в минералогические потребности промышленности СССР как-то незаметно, в духе твиттера Камня в лесу, который, как известно, вне зависимости от мировой повестки новостей уведомляет нас, что сегодня — где-то там, в лесу, — ничего не произошло.

Но происходило многое: Ферсман обгорал под солнцем, как негр, выискивая серу в Средней Азии; погибал от комаров в болотах Хибин, открывая фантастические запасы апатитов; обнаруживал медь и никель в Мончегорских тундрах, вымерзая до звона зубов.

Основатель советской геологии, человек, чьим именем названы ледник, перевал, ущелье и остров (и много чего еще, включая кратер на Луне), писал не только научные статьи, но и трогательные популяризаторские произведения, по которым множество советских подростков обращались в геологическую веру, делали образовательный выбор или просто с большим интересом рылись в осыпях на каникулах в Крыму.

Один из самых любопытных примеров таких произведений — это сборник лирических новелл «Воспоминания о камне». В нем есть много наивного и любопытного, выходящего за рамки популяризации науки.

Во-первых — то, как взволнованно и тепло Александр Евгеньевич пишет о камнях (и о людях как о полезных помощниках на пути к камню). Во-вторых, повествование существует на фоне какой-то урезанной социальности. Исходя из имеющихся данных, трудно сказать, действительно ли Ферсман абстрагировался от общественных сдвигов, воздерживался даже от намеков на какие-то переживания в этой области либо принимал как данность. В-третьих, в полувыдуманных автором сюжетах (показательна новелла «В огне вулкана», где авторское «я» подменяет «абстрактный рассказчик», повествующей о гибели влюбленной в него девушки) вдруг проступает такое базальтововое, крупнозернистое одиночество, которое иначе как бегством в тундру, в горы, тайгу не заглушить.

«И снова в ее глазах я видел все то же незнакомое выражение, но теперь это не была искорка, а огонь азарта, о котором я раньше только читал в рассказах о рулетке Монте-Карло. Да, в ней проснулся какой-то огонь страсти. Страшная искра игрока, для которого нет ничего, кроме выигрыша и победы...

„Ну нет, глупости, — успокаивал я себя, — она просто еще молода и неопытна“.

А Шурочка, смелыми, резкими движениями цепляясь за камни, лезла все выше.

— Ура! — кричала она сверху. — Вот в щелке какой-то красный камень, красные кристаллики сидят на зеленом халцедоне, а там дальше большие кристаллы белого кальцита. А жила, жила тянется все выше, все шире, все прекраснее! — кричала она мне, но я в ее словах слышал уже только голос азарта, голос охотника, игрока. Я видел, как горели ее глаза, как она сбрасывала дрожащей от волнения рукой отбитые образцы, я помню, как прижалась она, как белая бабочка, к раскаленному утесу всем своим телом, стараясь удержаться на заколебавшейся скале...

А дальше я ничего не помню... Кроме острого крика, шума падающих каменных глыб, плеска воды и потом — мертвой, мертвой тишины...

...Ее тело мы нашли только через три дня, оно прибито было волнами на прекрасную гальку Сердоликовой бухты.

С тех пор я никого не беру на поиски камня».

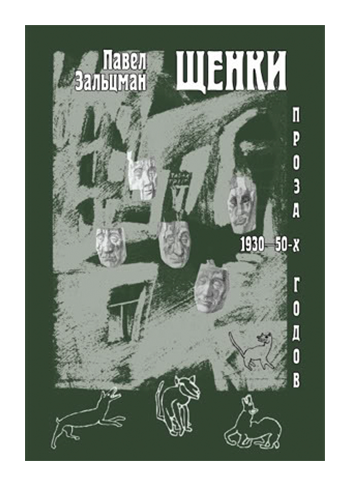

Павел Зальцман. Щенки. Проза 1930–50-х годов. М.: Водолей, 2012

Павел Яковлевич Зальцман (1912–1985) относится к писателям, открытым посмертно.

Павел Яковлевич Зальцман (1912–1985) относится к писателям, открытым посмертно.

При жизни и долгое время после смерти он был известен как живописец и график, полвека проработал художником кино — сначала в Ленинграде, потом в Алма-Ате. Умудрялся, не скрываясь, работать в художественной традиции своего учителя, Павла Филонова. В блокаду выжил, репрессий избежал. Словом, если смотреть в целом, прожил по меркам коллег по цеху — что художников, что писателей — сравнительно удачную жизнь (в смысле «везло!»). Насколько это выглядело везением «изнутри», можно понять по изданным три года назад мемуарам, озаглавленным «Осколки разбитого вдребезги» («жизнь состояла из судорог и ошибок» и т. п.).

О том, что Зальцман писал прозу и стихи, знали единицы из ближнего круга. Его литературное наследие начали публиковать с поэзии, зайдя впервые по-крупному в 2011-м (и тут же стало очевидно, что Зальцман младшеприятельствовал с обэриутами). Потом дело дошло до сборника прозы, которая по большей части представлена романом «Щенки».

Роман о Гражданской войне — вероятно, один из важнейших русских романов XX века на эту тему — писался 20 лет и так и был брошен незаконченным в 1950-е. В языке, который собрал Зальцман, составные элементы не маскируются: это фактурное косноязычие Платонова, постобэриутский абсурдизм и «многокамерная съемка» сцен в духе филоновской живописи. И этой надломанной, с провалами, то ускоряющейся, то замедляющейся речью Зальцман пишет насыщенный почти масодовскими сценами насилия роман об озверении, о неотступном поиске еды, страхе голодной смерти, уходящем тепле и причитаниях перед (несомненном отсутствующим) Богом.

Постоянно используя прием подачи событий глазами животных — от щенков до совы (а то и неких полудетей), — иначе говоря, глазами тех, кому недоступны нормативные и оценочные суждения, автор являет читателю как бы естественный мир. Единственный и единый мир, где нет красных и белых (идеологии, действительно, в «Щенках», романе о Гражданской, не упоминаются), но царят страх смерти, желание поесть и еще какая-то остывающая нежность. И если такой мир естественен, то ад, который они видят, и есть сама жизнь, и по-другому быть не может.

А что, если да? А что, если не может?

«Дальние фигурки, обняв вещи, бегут к повозке за деревьями по размытой дороге, в темноте под каменным склоном. Оставшиеся, торопясь, сыпят вещи под откос. Набегают запыхавшиеся проводники — и сразу палками. Первый удар по ногам, за коленями, нагнувшегося валит мужика задом в хряснувшую корзину. Руки выпускают веревку. Второй — по шее и по уху, оглушив, одновременно носком в колено, а третий — палкой по плечу. Неловкий мужик зажал ногу в сапоге выше колена. Проводник отбрыкнулся в зубы. Мужик не выпустил, рванул обеими руками, палка ударила концом в песок; и покатились с насыпи двое, срывая стебли; на ходу, хотя и под пятьдесят, но с широкой костью, вдавил проводнику ребро, внизу навалился и вмял глубоко в траву, выдавив покрывавшую воду, — она влилась в рот, так что после долгого крика только раз булькнуло, — и поднялся с колен один. Сверху еще падают, роя локтями землю, над ними танцуют, крутя палку, пока мужики со стороны не валят камнем по голове. Камнем вышло сильней, чем палкой. Другого освободившийся проводник хватил за шею сзади и гнет назад; голодный, не сопротивляясь, пробует ногами бежать, руками рвется в сторону, но падает на спину; проводник ступил на ухо коленом и, навалившись, душит, вырывает из зубов лоскут шерсти; сверху свалился топор и пробил ему череп; он падает на хрипящего мужика, тот выползает, выплевывая песок, на коленях и тянет, хрустя зубами, за отступающие ноги. На тело садится второе. Отбежавший щенок визжит; случайный камень ударил рядом и прыгает дальше. Щенок припадает от желания скорей бежать — страшно и любопытно. Мужики отчаялись на помощь, но не выпускают вещи, из лесу бегут трое. Снизу уже взобрались; отставшие вмешиваются, наступая на топчущиеся ноги. Сверху по головам в прорванной рубахе на холоде камнем в крови бьет сухой старичок; в толчее, раздвигая опоры, падают два пассажира. Он оббегает вокруг толпы и, защищаясь руками, вытаскивает из-под тела разорванный чемодан, залезает седой головой в сторонке, выбрасывает белье, тетради и копченую рыбу, роет рукой и быстро ест».

Александр Закржевский, Евгений Радин, Николай Вавулин. Футуризм и безумие. М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2017

Проблематика соотношения безумия и творчества, скажем аккуратно, не нова: вот Цицерон заявляет, что вдохновение — это род сумасшествия, а вот Павленского везут на психиатрическое освидетельствование. В литературе всерьез за тематизацию (и прославление) безумия взялись романтики. Дело довольно быстрыми темпами — в лице футуристов — дошло до деконструкции основы мышления как такового, т. е. языка, что выглядело уже не просто дико по меркам обывателей-филистеров, а даже любопытно для бурно развивающейся психиатрии.

Проблематика соотношения безумия и творчества, скажем аккуратно, не нова: вот Цицерон заявляет, что вдохновение — это род сумасшествия, а вот Павленского везут на психиатрическое освидетельствование. В литературе всерьез за тематизацию (и прославление) безумия взялись романтики. Дело довольно быстрыми темпами — в лице футуристов — дошло до деконструкции основы мышления как такового, т. е. языка, что выглядело уже не просто дико по меркам обывателей-филистеров, а даже любопытно для бурно развивающейся психиатрии.

Сборник «Футуризм и безумие» образца 2017 года состоял из трех книг, первый и последний раз издававшихся в России в 1913–1914 гг.; все по-своему рассматривают вынесенную в заголовок проблему. Первый текст критика Александра Закржевского заряжен любовью к «рыцарям безумия», явившимся снести ветхое, но вместе с тем полон уверенности, что сумасшествие футуристов игровое и освободительный потенциал его не cпишешь.

Второй текст психиатра Евгений Радина субъективно самый любопытный, посвящен чуткому анализу эгофутуризма, кубофутуризма и прочих течений внутри феномена, который автор полагает мистическим. Радин еще далек от утверждения, что шаловливых поэтов неплохо бы лечить (это случится после того, как эгофутурист Иван Игнатьев сведет счеты с жизнью), но в целом настроен критически, хоть и «с интересом».

Третий, самый объемный и обстоятельный, принадлежит перу исследователя Николая Вавулина, который много анализирует собственный страх сойти с ума, но в конце концов предлагает сместить иерархии и границы нормальности, поскольку многие безумцы «высшего порядка» куда одареннее «обычных людей» (и уж тем более сумасшедших «низшего порядка») и зачастую являются «пионерами великих идей, открытий и изобретений».

Сборник важен не только как документ своего времени (тот же Закржевский много рефлектирует о России «в конце эпохи»), но и дополняет критически-художественный подход движением «с той стороны» — медицинским инструментарием, который после определенного тьюнинга оказывается вполне продуктивным средством для анализа искусства. Здесь же устами Радина дается важнейший критерий для оценки: имеем ли мы дело с творчеством или парафеноменами — «эгоцентризм, приведший будетлянское творчество к распаду слова, нивелировал их, так как „я“ только тогда способно совершенствоваться и выявляться, когда оно сцеплено с внешним миром».

Грех не упомянуть, что год назад «Циолковский» переиздал «ФиБ», дополнив его книгой некоего критика Генриха Эдмундовича Тастевена (выходила в свет единственный раз в 1914 г., после приезда Маринетти в Москву) и пятью различными манифестами футуристов.

«Творчество душевнобольных бесплодно, благодаря вмешательству их „я“. У душевнобольных есть область подсознательного, легкая самовнушаемость и большая продуктивность в творчестве, но все эти готовые орудия творчества извращаются, мельчают, наконец, дают бессвязные спутанные произведения благодаря потере в мозаичной картине личности ее лика. Отдельные кусочки, но нет цельности, нет ничего великого, все преходящее, случайное и во главе разрозненных, обнищавших полчищ психики — оголенное, обеспложенное „я“. (...)

Иначе будетлянское творчество будет обречено так, как обречен больной мозг. И обречено прежде всего мукам Тантала. Все, что провидит углубленное самонаблюдение, рассеивается, снова недоступно и не потому, что окружающий мир удаляется от жаждущего его схватить и восприять.

Нет, сами творцы нового завесили мир от себя, надели шоры на глаза и заблудились в колодце своего „я“.

При этом положении своего наблюдательного „я“, не дали открываются с башен обсерватории, а „ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности“ своего „я“».