Пушкин без органов

В чем была «скандальность» Абрама Терца

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

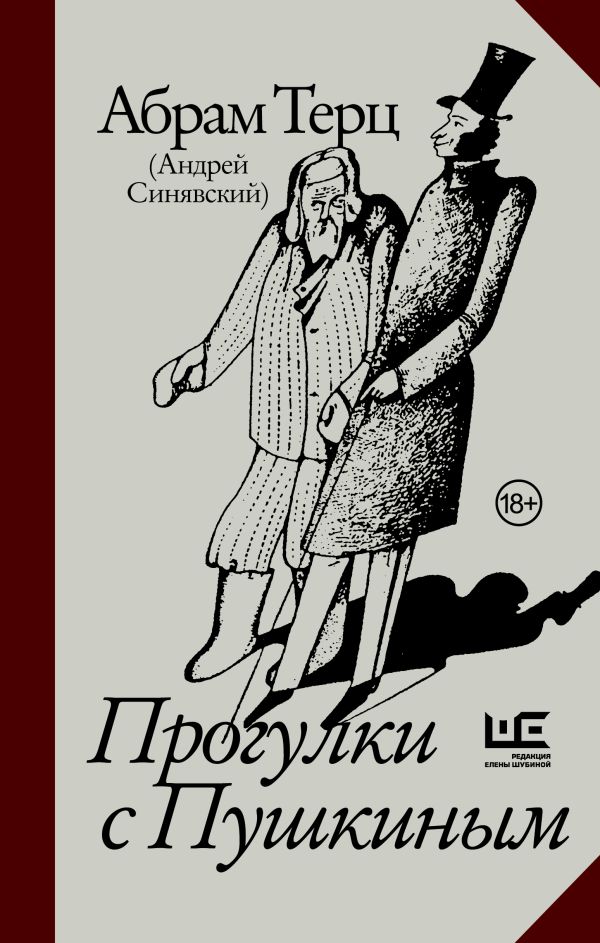

Абрам Терц (Андрей Синявский). Прогулки с Пушкиным. М.: Редакция Елены Шубиной, 2024. Содержание

С 1966 по 1971 год литературовед Андрей Синявский отбывал срок в исправительно-трудовом лагере, куда его отправили по статье об антисоветской агитации и пропаганде. В те же годы избежавший участи политзаключенного писатель Абрам Терц создал несколько рукописей, одна из которых — «Прогулки с Пушкиным» — вызвала особое негодование среди сочувствовавших диссиденту Синявскому.

С 1966 по 1971 год литературовед Андрей Синявский отбывал срок в исправительно-трудовом лагере, куда его отправили по статье об антисоветской агитации и пропаганде. В те же годы избежавший участи политзаключенного писатель Абрам Терц создал несколько рукописей, одна из которых — «Прогулки с Пушкиным» — вызвала особое негодование среди сочувствовавших диссиденту Синявскому.

Имя Абрам Терц к тому времени уже не было псевдонимом для публикаций в тамиздате — все, кому надо, прекрасно знали, кто за ним скрывается. Поэтому политическая эмиграция в целом не без оснований ждала от автора репортажей из-за колючей проволоки, которые можно было бы подшить в общее дело против советского режима.

Каково же было всеобщее смущение, когда вместо этого Абрам Терц поделился не хроникой текущих событий, а мыслями о вечном — Александре Сергеевиче Пушкине. Нетрудно представить, что кто-то от заглавия ожидал литературной игры, полной горькой иронии, в самой же книге прогулки оказались бы прогулками заключенных, а фамилию Пушкин носил бы какой-нибудь печальный зэк, попавший в лагеря за кражу корыта из колхозного свинарника (жалкое это корыто он собирался переоборудовать в манеж для щенков, как ему думалось, русской борзой).

Однако прогулки оказались неспешным променадом, а Пушкин — тем самым Пушкиным, причем не из бронзы, а из плоти и крови — с соответствующими приметами человека, а не сущности ангелического порядка.

Юрий Сапрыкин приводит такую характерную реакцию Романа Гуля, главреда нью-йоркского «Нового журнала»: «В этой, на мой взгляд, именно хамской (в библейском смысле, конечно!) книге примечательно не то, что о Пушкине написал Абрам Терц, а как он пишет о Пушкине».

В статье Гуля, впрочем, есть и менее мудреный пассаж: «Общее впечатление от „Прогулок“ точнее всего можно выразить словами самого же Терца. Правда, словами совершенно омерзительными. Но, да простит мне читатель, из песни слова не выкинешь. В своей повестушке „Любимов“ он в стиле „ультрамодерн“ пишет: „Пердит, интриган, в рот“. Именно этот смрад ощутит каждый читатель, если осилит „Прогулки“ Абрама Терца».

Итак, интриган Терц напердел Гулю в рот, а заодно и всем остальным читателям «Прогулок с Пушкиным». Да не как-нибудь, а в стиле «ультрамодерн», то есть «с исключительным цинизмом», выражаясь языком уголовного кодекса.

Литературно-политическое происшествие это случилось в 1975 году, когда Андрей Синявский уже находился в Париже, четырьмя годами ранее помилованный, как позднее будет утверждаться, по инициативе Андропова. Ярлык «агента КГБ» прилип к Синявскому-Терцу моментально и не оторвался до сих пор. О том, что чекисты использовали диссидента, причем с полного его ведома, писал Сергей Григорьянц, говорил Владимир Буковский, докладывал автор книги «Заговор негодяев» Владимир Попов, проводивший в свое время обыски в квартире Андрея Синявского и Марии Розановой.

Те, кому хочется верить в «агентурность» Абрама Терца, в качестве неопровержимого доказательства приводят опубликованную израильскими «Вестями» в начале 1990-х фотокопию андроповской записки, в которой рекомендуется помиловать Синявского. Документ был подвергнут монтажу — из него пропали все замечания, указывающие на «неблагонадежность» Андрея Донатовича, так и не принявшего «марксистско-ленинские принципы в вопросах литературы и искусства». Исчезли и рекомендации выслать Синявского за границу, чтобы исключить его из общественного поля Советского Союза. (Через двадцать лет главный редактор газеты Эдуард Кузнецов объяснит вольную или невольную фальсификацию не злонамеренностью, а работой безымянного графика, порезавшего фотокопию, чтобы та уместилась на странице.)

Охотников верить в то, что Синявский — гэбист, было, есть и будет много. Врагом он оказался универсальным и на все времена. Советскую власть от него накорежило на Дубравлаг, эмиграцию он довел до вполне себе комсомольской травли. Возмутило антисоветчиков в первую очередь то, что он поставил под сомнение моральный авторитет Солженицына. В русском национализме вермонтского отшельника Синявский видел единомыслие того же порядка, что и «марксистско-ленинские принципы», — особой разницы между духовно-православной почвой и материалистическим колхозом он не видел, о чем открыто заявлял. Как впоследствии открыто заявлял и о неприятии младодемократов, которым он дал такую оценку в пресловутом октябре 1993-го:

«Сегодня происходит самое для меня ужасное: мои старые враги начинают иногда говорить правду, а родное мне племя русских интеллигентов, вместо того чтобы составить хоть какую-то оппозицию Ельцину и этим хоть как-то корректировать некорректность его и его команды правления, опять приветствует все начинания вождя и опять призывает к жестким мерам.

Все это уже было. Так начиналась советская власть».

Сам Синявский полулукаво-полуехидно объявлял, что политикой он, впрочем, не занимается. И в этом была лишь доля лукавства и ехидства. Яснее всего свои расхождения с соотечественниками Синявский, вероятно, сформулировал в интервью Джону Глэду: «Современная эмиграция невероятно отстала от начала XX века — в эстетическом смысле — и ушла куда-то в 80-е годы прошлого столетия. Им даже Блок непонятен, труден».

Реакция на «Прогулки с Пушкиным» скорее подтвердила это наблюдение. Нынешнему читателю, пожалуй, не понять, чем и кого может возмутить этот вполне благочинный литературно-биографический очерк, проводящий, конечно, ревизию пушкинского наследия, но ревизию вполне аккуратную и достоверную. В книге этой нет ничего, чего не знал бы читатель Пушкина — в том числе от самого Пушкина. Болтун, повеса, певец эротики и лени — все эти обычно осуждаемые качества в случае Пушкина из моральных недостатков превращались в составляющие пушкинской гениальности, причем алхимические преобразования эти осуществляли как дежурные советские литвахтеры, так и их антиподы с другой стороны железного занавеса. Единственное «преступление», которое совершает Синявский, заключается в том, что Пушкина он объявляет не чем-то нездешним, а, цитата, «эталоном нормального человека».

Критики Синявского не понимали (или ловко изображали непонимание), что подобное «ниспровержение» памятника до уровня человеческого — жест отчетливо антидиктатурный, антирепрессивный, анти, наконец, тоталитарный. Критики Синявского не понимали (или, опять же, изображали непонимание), насколько оказался проницателен Абрам Терц в нащупывании главнейшего пушкинского свойства, неизбежно становящегося основой нездорового культа, — вечной молодости:

«Пушкин — золотое сечение русской литературы. Толкнув ее стремительно в будущее, сам он откачнулся назад и скорее выполняет в ней роль вечно цветущего прошлого, к которому она возвращается, с тем чтобы стать моложе. Чуть появится новый талант, он тут как тут, с подсказками и шпаргалками, а следующие поколения, спустя десятилетия, вновь обнаружат Пушкина у себя за спиной. И если мысленно перенестись в отдаленные времена, к истокам родного слова, он и там окажется сзади — раньше и накануне первых летописей и песен».

Но цена вечного омоложения — вампирство, высасывание крови, лишение жизненных сил. Не потому ли Пушкин оказался удивительно пригож носителям любой идеологии, подразумевающей единомыслие и единовластие, будь то царизм, коммунизм или специфический русский парафашизм?

В конце концов, критики Синявского почему-то не поняли (или заставили себя не понять), что́ Синявский имеет в виду, настаивая: «Пустота — содержимое Пушкина». В их нарочито наивном, под дурачка, прочтении Терц будто заявляет, что Пушкин — пустое место, пузырь, хотя вроде бы очевидно: «пустота» в данном случае нечто вроде буддийской шуньяты. Для автора «Прогулок с Пушкиным» литературная гениальность его героя нашла высшее выражение в том, что она сумела взять светскую болтовню и превратить ее в роман в стихах, а небытие в конечном счете — в бессмертие.

Ну а кто здесь интриган — мы не знаем.