Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Григорий Кружков. Записки переводчика-рецидивиста. М.: Иллюминатор, 2023

Переводчики, как известно, бывают очень разные: некоторые берут авторов за метафорическую руку и сразу тащат их в гущу своей собственной непроходимой философии. Иные умеют рассказать о том, как медленно приближаются к острову, созданному из текстов переводимого автора, как наносят на карту береговую линию и впервые ступают на ранее неведомую им землю.

Переводчики, как известно, бывают очень разные: некоторые берут авторов за метафорическую руку и сразу тащат их в гущу своей собственной непроходимой философии. Иные умеют рассказать о том, как медленно приближаются к острову, созданному из текстов переводимого автора, как наносят на карту береговую линию и впервые ступают на ранее неведомую им землю.

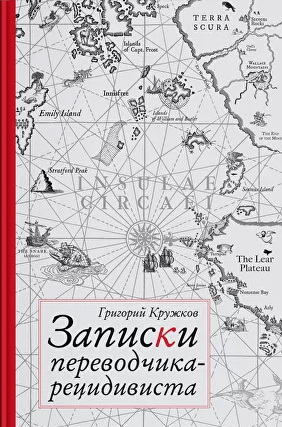

Это я не просто метафору придумал. На обложке «Записок переводчика-рецидивиста» Григория Михайловича Кружкова такой океан и изображен. В нем есть острова Китса и Донна, небольшой лесистый остров Эмили [Дикинсон], из воды торчит Стратфордский пик, чуть южнее плывет корабль в поисках Снарка. Минут десять можно только обложку разглядывать, а впереди еще 500 страниц прекрасно изданного текста (в «Иллюминаторе» это действительно умеют) — с иллюстрациями, буквицами, заставками и врезками.

В самой дальней от читателя части океана — в нижней половине обратной стороны обложки, рядом с прямоугольным айсбергом штрих-кода — красная надпись «Finders keepers. Чур, мое!» и крохотный Insula Traditorum, Остров Толмачей. Про то, что значит возглас «Чур, мое!» и как Пушкин переделывал Барри Корнуолла, можно прочитать в седьмой главе книги, а я лучше пока поговорю про сам остров.

Наверно, этот остров как Елисейские поля, где поэты позднего Средневековья и Возрождения (то ли в шутку, то ли всерьез) хотели оказаться после смерти в компании друзей и собратьев: «вбегает Четтл, отдуваясь и потея..., и, чтоб поприветствовать старого знакомого, все встали... и выпили за здравие всех ценителей Геликона». Нет, это не из книги Кружкова, это Томас Деккер завершает в начале XVII века памфлет о несчастьях и братстве поэтов видением Елисейских полей.

И на Острове Толмачей, думаю, живет такое же братство; по крайней мере, после «Записок...» остается именно такое ощущение. В книге двадцать глав, и в каждой главе — рассказ о медленном и осторожном приближении к одному из авторов. Особенно важные для Кружкова поэты — например, Уильям Батлер Йейтс и Эмили Дикинсон — получают по две главы, а Джон Донн — даже три.

Конечно, книга не настолько наивно построена, чтобы просто описывать процесс постепенной очистки «словесной руды». Работа Кружкова над переводами занимала десятилетия, это же время занимала и жизнь с ее множеством приближений и отдалений от того или иного острова. Множество встреч меняют путь корабля, в тексте много «виньеток», «лирических отступлений или занятных случаев». И правда, важно понять, что «перевод — дело веселое», тут не торжественная поступь нужна, а очень разный шаг, иногда и вприпрыжку. А еще иногда и «бифштекс из отсебятины», чтобы накормить им птицу Рух и все-таки добраться до берега.

Проследим хотя бы за плаваниями к Острову Донна. Первое началось еще в 1970-х, когда на отечественные карты он был нанесен еще пунктиром, а переводчику «помогла интуиция» — и, добавлю от себя, знание жанров ренессансной поэзии. Это потом уже на заднем фоне появился «знаменитый портрет Джона Донна из Национальной портретной галереи в Лондоне», потому что и сам Донн действительно написал элегию на посылку своего портрета, и живой человек, его портрет и его стихи все время наплывают друг на друга. А потом новое десятилетие и новое плавание к Донну, где проводником для переводчика и читателей становится Иосиф Бродский, а он с донновским текстом обращался довольно смело. И третье плавание — оно начинается от Йейтса и Фроста с их поэтическими играми, да и переводчик ведет вечную игру, в которой нельзя расслабиться, готовится вновь и вновь идти на приступ, «подобно ахейцам, осаждавшим Трою». Вот страна открывается миру, и можно ездить уже не только в российские библиотеки, а и, например, в Фолджеровскую, — и остров Донна тоже растет, на нем находится место его рукописям, его портретам, все это сращивается с текстами во все более сложное единство. И происходит «естественная вещь»: книга переводов Донна — та самая маленькая светло-желтая книжечка, которую я, второкурсник, начинающий писать курсовую о Донне, купил уж не помню где, открыл на предисловии, долистал до «д’артаньянского обаяния» и на пару лет закрыл. Теперь-то я, конечно, понимаю, что, как любое предисловие, это карта плавания к Донну. Дальше наши карты отчасти совпадают: в нулевые годы мы вместе с Григорием Михайловичем готовили «Стихотворения и поэмы» Донна для серии «Литпамятники».

Путешествия пересказывать не так просто: их надо проживать, а это удалось только автору книги. Но на некоторых решениях хочется ненадолго «зависнуть», тоже прожить их, понять, почему получилось так. Вот совсем раннее странствие: «никому не известный аспирант-физик» привозит в Москву перевод «К Елене» Китса, где неожиданно для него самого появились отсутствующие в оригинале «Пергам» и «фригийские берега» (вместо «Nicaean banks of yore»). Переводчик настолько смел, что даже не боится признаться: в то время он «еще совсем плохо знал английский» и видел берега Острова Китса «сквозь волшебный туман невежества».

Тут нужно сделать важную оговорку. Я меланхолический сторонник сотню раз разгромленного «филологического перевода» и плохо понимаю, как работает «правильная интуиция» и что такое «переводить нужно не „точно“, а „верно“». В «Оде греческой вазе» того же Китса мне все-таки хочется видеть какой-то эквивалент «Attic shape! Fair attitude!», а не просто генерализованный «Высокий мир! Высокая печаль!». Но на меня надвигается айсберг несказанного, который в ответ на мое сомнение просто меня раздавит. Кружков меня обезоруживает детальным рассказом о том, как родился именно такой перевод. Пусть это меня не заставит полюбить его — но такой путь корабля между букинистическим магазином на Качалова, подмосковным поселком, стихами Чухонцева, томиком Лонгфелло (а кстати, ведь все началось с Китса?) вполне можно представить и принять как один из возможных.

В главе о Фросте мы останавливаемся на том, чем героя, автора и переводчика притягивает зимний лес — и важно ли, кому он принадлежит и как он связан с «темной чащей», где едва не заблудился Данте, и с «Лесным царем» Гете, и с мифами. В главе о Йейтсе начинаем понимать, когда «love» не может на русском стать «амуром», и почему слова «I will arise and go now» в стихотворении об острове Иннисфри не стоит переводить прямо, а нужна «внезапность... нахлынувшего воспоминания».

Все эти решения можно не принимать (думаю, автор книги на это не обидится). Но в том и обаяние книги Кружкова, что подробные и детальные переводческие кейсы (можно ли переводить донновское «Natures Lay Ideot» «дурехой»? А что делать с йейтсовской «terrible beauty»?) предлагается решать примерно так же, как они решались в жизни: не как готовые формулы, а как живой опыт, как «езду в остров любви», если делом любви считать перевод. А чем же его еще считать?

Очень кстати оказываются и фрагменты о переводчиках — коллегах, друзьях и соперниках, которые тоже постоянно находятся в движении. В приложении к книге перепечатаны отдельные очерки о Вильгельме Левике, Наталье Трауберг, Владимире Тихомирове, Михаиле Яснове и Евгении Витковском, но по всему тексту разбросаны прекрасные виньетки об Анатолии Гелескуле, Владимире Рогове, Александре Величанском и еще много о ком. А ведь среди героев книги есть не только переводчики, но и, например, филологи: девятая глава завершается воспоминаниями об А. Н. Горбунове (правда, здесь надо поправить автора: не был Андрей Николаевич «тайно пострижен» в монахи и Московскую консерваторию не заканчивал, хотя действительно прекрасно знал и любил классическую музыку).

Все это складывается в биографию «переводчика-рецидивиста», жизнь которого и состоит из этих «плаваний». В ней есть место и серьезному обдумыванию переводов, и мистификациям (рекомендую прекрасную псевдояковианскую пьесу «Торжествующая добродетель, или В темноте все кошки серы» в главе «Шекспир и др.»), и воспоминаниям — в общем, всему, что в плавании может пригодиться.

Перелистнув последнюю страницу «Записок...», я думаю, что мы все — филологи, поэты, переводчики, комментаторы, внимательные читатели — делаем одно общее дело: смотрим на тексты «тринадцатью способами» (по названию стихотворения Уоллеса Стивенса). И если мы делаем свое дело честно — может быть, мы уже, сами того не понимая, находимся на Острове Толмачей? Ну или по крайней мере, плывем туда, занося наш кружной путь в бортовой журнал.

Автор — доцент ПСТГУ