Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Евгений Никитин. Скобки. М.; СПб.: Т8 Издательские Технологии; Пальмира, 2022

В карьере Евгения Никитина было несколько этапов: сначала — достаточно гладкие стихи постакмеистической выучки, затем — сатирические верлибры о быте литературной тусовки и трагикомических случаях из жизни автора. Параллельно Никитин стал прозаиком — его роман в рассказах «Про папу» как бы продолжал второй поэтический этап, перед нами были обаятельные и скорее грустные, чем веселые истории неприкаянного героя-аутсайдера с пестрой биографией (при том, что автор этих историй обладает солидной литературной репутацией, в частности как основатель «Метажурнала», одной из самых живых виртуальных поэтических площадок). В никитинских прозаических текстах есть изрядная доля преувеличения и вымысла, но в их основе — зерно реального абсурда. Поэтическая книга «Скобки» пересобирает все эти ипостаси. Возвращается регулярный стих, просодией и горечью напоминающий то о Георгии Иванове, а то о Виталии Пуханове. Остаются комментарии к литературному процессу — превращающиеся в нынешней обстановке в трагиироническую литанию по канувшей в Лету Касталии:

В карьере Евгения Никитина было несколько этапов: сначала — достаточно гладкие стихи постакмеистической выучки, затем — сатирические верлибры о быте литературной тусовки и трагикомических случаях из жизни автора. Параллельно Никитин стал прозаиком — его роман в рассказах «Про папу» как бы продолжал второй поэтический этап, перед нами были обаятельные и скорее грустные, чем веселые истории неприкаянного героя-аутсайдера с пестрой биографией (при том, что автор этих историй обладает солидной литературной репутацией, в частности как основатель «Метажурнала», одной из самых живых виртуальных поэтических площадок). В никитинских прозаических текстах есть изрядная доля преувеличения и вымысла, но в их основе — зерно реального абсурда. Поэтическая книга «Скобки» пересобирает все эти ипостаси. Возвращается регулярный стих, просодией и горечью напоминающий то о Георгии Иванове, а то о Виталии Пуханове. Остаются комментарии к литературному процессу — превращающиеся в нынешней обстановке в трагиироническую литанию по канувшей в Лету Касталии:

Нас было мало на челне.

Мы никого не напрягали:

слова и числа сопрягали,

качаясь на своей волне.

Когда настал голодный год,

мы горсточкой сложили лапки

и, словно в лодке Дж. Клапки,

в них провезли последний мёд.

Проза приучила Никитина к автобиографизму — и в «Скобках» автобиографический герой раскрывается с редкой, даже болезненной откровенностью. Здесь много признаний («просто я недолюбил, вот и не помог», «Ничьи ладонь и лоб я не умел обжечь, / от холода укрыть, от смерти уберечь»). Книга начинается таким стихотворением:

Мне дочь не скажет слова «папа».

Она не может говорить.

Встаёт за ручку в два этапа.

Протяжным криком просит пить.

Жена скучает, словно птица,

на табуретке у окна.

И мне нельзя остановиться,

запить или сойти с ума.

Можно сказать, что перед нами книга о жизни-разочаровании, пусть Никитин и пишет: «На мне облез, как старые обои, / весь этот слой — / без разочарования, без боли, / само собой». Из этого разочарования, впрочем, извлекаются нетривиальные уроки — например, об умении оставлять финал открытым, смиряться с его мучительностью, тягомотностью:

Дом снесли, а мы ещё стоим.

Я смотрю спокойно на отца

и не знаю, что мне делать с ним.

Всё проговорили до конца.

Боли нет, досада — может быть.

Точку бы поставить и уйти.

Выпить разве — я умею пить.

Вот недавний пост — его прочти.

Нет веранды этой, кухни нет,

но отец всё думает, не спит,

видит на веранде силуэт,

слышит, как на кухне пол скрипит.

Порой кажется, что срыв близок («Кто был последним Плантагенетом, / как говорится, Анжу-хуежу — / я не обязан, я не об этом. / Если и знаю, я не скажу») — но до срыва Никитин никогда не доводит, сохраняя его возможность в порядке саспенса. Никитин ценит это эмоциональное напряжение — специально посвящая ему «киношное» стихотворение о Дэвиде Линче и Монике Белуччи: «Трещат и ноют провода / от неосознанной тревоги. / Она уже идет сюда, / она почти что на пороге»: обратим внимание на стертость рифм, которая в «Скобках» возведена в прием. Если уж говорить об элементах хоррора, то в книге появляется эффектный хоррор-образ, кажется вполне оригинальный: «страшный белый сад, / висящий в пустоте», все, что остается пилоту космического корабля вместо Земли. Впору во всем сомневаться, защищаться вынужденным обэриутством («И я смеюсь: я тоже Кот, / я разодрал себе живот, / я был и папой, и женой, / и глупой круглою луной, / и приносил своим птенцам / червя, которым был я сам»); впору, наконец, самоустраниться из текста, оставив свой след — свой образ, напоминающий Кота Шрёдингера: «Я здесь был, но верится с трудом».

Анна Родионова. Климат. СПб.: Порядок слов, 2022

Это первая книга стихов Анны Родионовой, лауреатки Премии Аркадия Драгомощенко за 2020 год. Родионова — одна из подчеркнуто «сложных» поэтов младшего поколения; несмотря на ассоциацию с именем Драгомощенко, правильнее было бы сопоставить ее тексты с практикой Михаила Ерёмина, задействующей специальную лексику из множества областей знания — и прививающей к этой научно-поэтической работе этический компонент. Но если стихи Ерёмина герметичны (на протяжении нескольких десятилетий он не отступает от формы восьмистишия, в котором спрессовывается большой объем информации), то стихи Родионовой разомкнуты — это видно и на уровне графики (внутристиховые пробелы, отказ от строфической организации), и на уровне синтаксиса, часто «разорванного», пунктирного — хотя позволяющего делать выводы о сюжете стихотворения, о его действующих лицах.

Это первая книга стихов Анны Родионовой, лауреатки Премии Аркадия Драгомощенко за 2020 год. Родионова — одна из подчеркнуто «сложных» поэтов младшего поколения; несмотря на ассоциацию с именем Драгомощенко, правильнее было бы сопоставить ее тексты с практикой Михаила Ерёмина, задействующей специальную лексику из множества областей знания — и прививающей к этой научно-поэтической работе этический компонент. Но если стихи Ерёмина герметичны (на протяжении нескольких десятилетий он не отступает от формы восьмистишия, в котором спрессовывается большой объем информации), то стихи Родионовой разомкнуты — это видно и на уровне графики (внутристиховые пробелы, отказ от строфической организации), и на уровне синтаксиса, часто «разорванного», пунктирного — хотя позволяющего делать выводы о сюжете стихотворения, о его действующих лицах.

Корень живого сегмента,

взрывом, связкой воды выделен

из подстанций валюты в слюну,

в скорость оплаты

сбитым с глотка гуттации в производство.

Па́ндо сложено к пластикам почвы клоном земли,

на колонию газа спускается холм из днк животных

формой их нёба:

чтобы вырасти друг на друга — скажи.

Как часто бывает и у Ерёмина, отправной точкой служит факт, позволяющий развернуть далеко уходящее размышление: здесь это — существование в штате Юта древнейшей клональной колонии тополя; литосфера, биосфера и ноосфера здесь лежат пластами, клонами друг друга, равно подобны и их жизненные соки, сопоставляемые с экономикой, обменом (здесь читатель может вспомнить теорию недавно умершего Джеймса Лавлока о Земле-суперорганизме, «Циклонопедию» Резы Негарестани или рассказ Конан Дойла «Когда Земля вскрикнула»).

В предисловиях Екатерины Захаркив и Антона Тальского о книге Родионовой сказано много точного — и оба автора стараются связать поэтику Родионовой, выстраивающую разветвленный и, следовательно, мультиответственный подход к восприятию, сбережению и выдаче информации, с «текущим моментом», наступившим после 24 февраля 2022 года: поэзии в этой реальности отводится роль среды «глубинного... темного отклика», пусть выражение мышления в ней и «все время смещается по виртуальному полю языка». Но экологическое прочтение большинства текстов книги гораздо явственнее политического — на что, конечно, указывает и ее название. Экологически заряженные образы («море на эксплуатации», «вода — это планета, текущая безразлично»), слова из биологического лексикона пронизывают книгу; в строках назойливо мелькает слово «пластик»; на некоторых страницах мы сталкиваемся с мини-экосистемами — коллажами из текста и сгенерированных изображений природы. Все это, вероятно, должно напоминать, что экология есть политика будущего.

Больше нет веса:

от земли отрывается вся еда, выброшенная.

Продукты, знавшие свой налог по нашим рукам.

Вместе идти за едой и есть,

т. е. длиться ещё в одно тепловое пятно

между новостью и работой —

если бы это было что-то ещё, синтез?

Какую-то часть информации здесь принципиально нельзя считать: Родионова пользуется символом ░ (U+2591, light shade) — наводит не тотальное цензурное зачернение, но тень, «маскировку» на подразумеваемое слово, возможно, имя адресата; более радикально подобные символы использует Александр Месропян. При этом в книге есть центральная, прозаическая часть, «не кажется. фильтр»: здесь письмо Родионовой переходит в другой, конвенционально-связный модус, но идеалом оказывается по-прежнему «образ как следствие изменений и нарушенной предсказуемости, неустойчивый образ, враждебный чистому воображению так же, как и логической дешифровке». В качестве образа, рождаемого нарушенной предсказуемостью, рассматривается мираж, создающий физическую иллюзию, визуально не тождественную объекту, — и помогающий «тренировать чтение». «Что-то неясное находится в самом акте превращения» — так мог бы писать о чуде пресуществления позитивист Средних веков. Перед нами то ли манифест, то ли автокомментарий, но в нем есть и качество обманки — возможно, дело тут в том, что разогретый воздух (см. название книги) собрал перед нашими глазами иллюзию связности. В следующей части книги речь (вновь рассинхронизированная) пойдет о фотографической настройке оптики: ракурсе, засветке, поле зрения. Но «одно из базовых свойств миража — / указывать на другое место», и это значит, что после второй части имеет смысл перечитать первую и внимательнее всмотреться в третью: в отличие от наблюдателя миража, у читателя книги есть такая возможность.

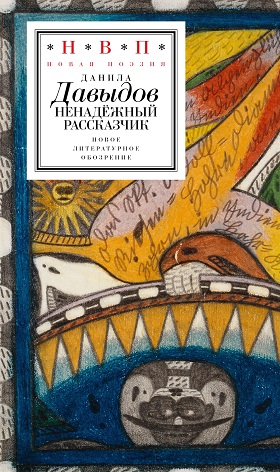

Данила Давыдов. Ненадежный рассказчик. М.: Новое литературное обозрение, 2022

У седьмой книги стихов Данилы Давыдова есть подзаголовок: «написанное до 24 февраля 2022 года». Эта оговорка наводит на мысль об избитой формулировке о «невозможности поэзии после» — при том что, как указывает в своем предисловии Алла Горбунова, многие тексты звучат именно как «написанные после», и в таком случае оговорка приобретает контекст не отречения/отсечения, а пророчества.

У седьмой книги стихов Данилы Давыдова есть подзаголовок: «написанное до 24 февраля 2022 года». Эта оговорка наводит на мысль об избитой формулировке о «невозможности поэзии после» — при том что, как указывает в своем предисловии Алла Горбунова, многие тексты звучат именно как «написанные после», и в таком случае оговорка приобретает контекст не отречения/отсечения, а пророчества.

не беспокойся война придет

вставит тебя в свой расчет

ванечка, ванечка, папа твой убивает людей

это не страшно, так надо, так что ты не грусти

если решат, что ты годен для этого, когда вырастешь

значит и ты будешь так же себя вести

Но профетизм тут сказывается скорее не в предчувствии катастрофы — это, в конце концов, общее место поэзии после XX века, — а в нарочито неаккуратной, быстрой, панковской манере письма, в стремлении добраться до нужного смысла, используя, скажем так, подручные лианы и импровизированные мосты из обломков. То же можно сказать о недавних книгах таких разных поэтов, как Андрей Родионов и Александр Скидан; в известной степени тот же этос фрагментарности, подручности, лежит в основе более рафинированного сборника Марии Степановой «Spolia». Давыдов, тонкий филолог и критик, профессионально изучавший примитивистское искусство, может быть, лучше всех подготовлен к использованию возможностей такого письма.

В этом письме, несмотря на «простоту» формы, смешаны части сложных дискурсов. Давыдову всегда были интересны эсхатология, демонология, монструозность в приговском смысле. В книге есть, например, стихотворение-ремейк давнего давыдовского хита «Школьники поймали черта», про доктора и пациента: «у меня болит член говорит больной врачу / а он говорит: укажи, какой именно, а то не вылечу // ну, тот член, что у тебя есть и у меня / доктор озверел: а что знаешь ты про меня? // у меня восемьсот крыльев золотые ягодицы / пред ними придётся тебе преклониться»; есть, с другой стороны, типично приговский текст о телесном развоплощении: «я вроде жив и тело своё ощущаю / но вдруг замечаю / тело-то вот оно, / а я почему-то не здесь». Среди других составляющих коктейля — фантастика, особенно космоопера и киберпанк, и философия — особенно эпистемология, этика и витгенштейновская логика. Давыдов настойчиво ставит вопросы о том, как один человек с другим говорит, что при этом понимает и какое вообще имеет право познавать и вступать в разговор: «даже не знаю, как к тебе подойти, с какой стороны, как / начать разговор и о чем, собственно, разговаривать, / я ведь не знаю совсем ничего о твоем устройстве, не понимаю, / как ты вообще существуешь, не говоря уже о всяких / более частных подробностях» — или: «хотел бы быть я чистым разумом / чтоб не было ни зависимостей, ни утех / но это с чего вот так сразу вот? / почему вперед всех?».

Далее, переходя в метапозицию, он обнаруживает, что тем же самым вопрошанием заняты другие — и ничего хорошего из этого не получается. В лучшем случае становится ясно, что речь никому толком не принадлежит: например, общие места филологической герменевтики («мы не должны / наделять авторов древней поэзии собственными эмоциями») приписываются «литературоведу сорокового века», который сидит «в нанокварцевой кабинке своей». В худшем — мы попадаем в тотально враждебный мир, которому приличествует такое кредо:

человек выходит в майке

а на ней «не надо слов»

ну и сразу растерзали

потрясателя основ

потому что надо чотко

кто ты, за кого, зачем

и не корчи идиота —

без тебя вот так проблем

главное чтоб был порядок

даже в перечне вражин

если нет, то непорядок

уничтожим, удружим

Несмотря на то, что эта речь направлена на повседневность, как раз повседневная функция речи, будь то hate speech или суесловие, и вызывает у говорящего раздражение: «люди вот оказывается составляют списки / что хорошего что плохого было в оканчивающемся году / я понять не могу. давайте составим списки / девятьсот четырнадцатого, например, / тринадцать седьмого, сорок первого». Актуальнее некуда — проверим через несколько месяцев. Ну или вот это:

потом ведь они соберутся, будут плакать,

будут говорить:

кто-то ведь должен был сохранять культуру

Так получается, что всякая речь неадекватна, не отвечает текущей задаче — отсюда соблазн уйти в абстракцию или воздать должное горилле Коко, выучившей жестовый язык и научившейся составлять на нем новые понятия. «Деточка, все мы немножко лошади», — говорил Маяковский; «деточка» — постоянное ласковое обращение в давыдовских стихах, и, кажется, он хочет сказать, что все мы должны быть немножко гориллами. А ненадежность рассказчика — его непременное качество, потому что, в отличие от Божественного Робота, человеку, «неугомонному примату», свойственно ошибаться.