Музыка как догма: за что Стравинский не любил Вагнера

Николай Родосский — о книге лекций великого русского композитора

Игорь Стравинский. Музыкальная поэтика. В шести лекциях. М.: АСТ, 2021. Перевод с английского И. Красовской. Содержание

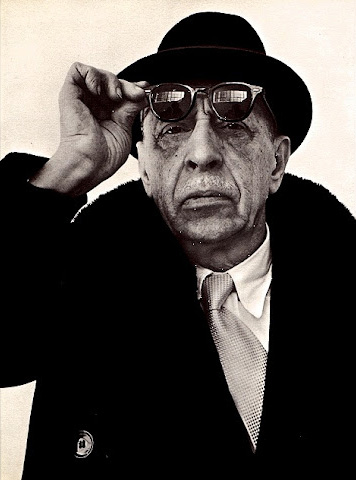

У русского композитора Игоря Стравинского было два паспорта — французский и американский. Создатель музыки для ключевых балетов «Русских сезонов» был общепризнанным главой европейского музыкального авангарда, экспериментировал с джазом, развил собственную версию серийной музыки, отличную от той, что изобрели нововенцы, и стал самым известным представителем неоклассицизма, перерабатывая музыку итальянского барокко.

У русского композитора Игоря Стравинского было два паспорта — французский и американский. Создатель музыки для ключевых балетов «Русских сезонов» был общепризнанным главой европейского музыкального авангарда, экспериментировал с джазом, развил собственную версию серийной музыки, отличную от той, что изобрели нововенцы, и стал самым известным представителем неоклассицизма, перерабатывая музыку итальянского барокко.

Стравинский — это Серж Генсбур академической музыки: каждые десять лет у него был новый «период». Он не просто чувствовал дух времени, но и задавал его. Каждое новое произведение Стравинского, непохожее на то, что он делал прежде, создавало ему образ человека, чей портрет следовало бы заказать Джексону Поллоку. Однако в основе его музыки, кажущейся порой воплощением революционности и презрения к любым правилам, лежит строгая дисциплина, проникнутая духом оригинально понятой традиции. Об этом он сам рассказывал студентам Гарварда в ходе курса 1939—1940 годов, который и лег в основу книги «Музыкальная поэтика».

Перед нами — скорее философия музыки, чем музыкальная теория. Обсуждение того, как в музыке идет время, Стравинский то и дело переводит в плоскость онтологии — науки о бытии; идея контрапункта комментируется цитатами из Гераклита и Парменида. Специальных терминов мало, да они и не к месту. «Мы не в консерватории, — напоминает Стравинской, — и у меня нет ни малейшего намерения надоедать вам музыкальной педагогикой».

Философия Стравинского такова. Все окружающие нас звуки он определяет как не-музыку. Мы наслаждаемся пением птиц или шелестом листвы, но не называем это музыкой. Все это — музыкальное сырье, материя, которая может стать музыкой, если ее обработает человек, одаренный особой восприимчивостью и склонностью к упорядочиванию звуков, то есть композитор. Музыка всегда результат осознанного человеческого действия, суть которого — приведение хаотичных звуков внешнего мира в соответствие с «истинной иерархией».

«Лично меня феномен музыки не интересует, пока он не исходит от полноценной личности. Я имею в виду человека, наделенного чувствами, соответствующими психологическими и интеллектуальными способностями. Только полноценный человек способен на спекуляции более высокого порядка, которые и будут занимать нас сейчас. Ибо феномен музыки — это не что иное, как феномен спекуляции. В этом выражении нет ничего пугающего. Оно просто подразумевает, что основой музыкального творчества является предварительное „нащупывание”, воля, движущаяся вначале в царстве абстрактного с целью придания формы чему-то конкретному. Элементы, на которые эти спекуляции неизменно нацелены, — звук и время. Без этих двух элементов музыка немыслима».

Сочинения Стравинского часто экстатичны. Его Requiem Canticles — возвышенное и страстное выражение католической надмирной духовности. «Петрушка» — ярчайшее воплощение разудалой русской карнавальности, в котором вместе с тем слышны страдания отдельного человека. «Весна священная», ставшая синонимом авангарда, на сцене сопровождает языческий ритуал жертвоприношения, а в диснеевской «Фантазии» — вулканические катаклизмы, формировавшие земную кору, и гибель динозавров.

Может показаться странным, что при этом Стравинский защищает музыкальную строгость. По его мнению, слова «догма» и «догматизм» ошибочно вызывают раздражение, напрасно ассоциируются с сухостью и академизмом. Догма — это фундамент любого творения и любого разговора о творчестве. Догма — это принцип, лежащий в основе всякой художественной формы, благодаря которой автор может усмирить хаос, черпая из него поэтическое вдохновение, и учредить произведение как законченную цельность, доступную человеческому восприятию. Догма — это порядок, та черта личности художника, которая стремится к дисциплине и, следовательно, завершенности. Без дисциплины нет ремесла, а именно как высокое ремесло Стравинский понимает греческое techné — совокупность практик, ведущих к созданию произведения, в том числе музыкального.

1907

1907

Стравинский смотрит на искусство чисто по-гречески, и мы легко найдем здесь параллели с аристотелевской теорией бытия единичных вещей. Искусство — это наложение формы на разлитую вокруг материю, подобное лепке куличиков в детской песочнице. Формочки для куличиков создаются композитором и несут на себе отпечаток его личности. Они чисто спекулятивны — умозрительны, являются воплощением воли и мысли автора. Материя же у музыки — песок в песочнице — это, как мы видели выше, звук и время.

В одной лекции Стравинский приводит анекдот из жизни Честертона. Тот, сойдя с парома на берег Франции, услышал жалобы местного крестьянина, утверждавшего, что три революции не приблизили французский народ к безбедной жизни. В ответ писатель сказал, что революция, по сути, и не связана с рывком вперед: это кривая петля, которая возвращает общество к той же точке, откуда оно начало двигаться. Метафизическая строгость Стравинского — того же корня, что и его неприятие социальных переворотов. Композитор, повергавший современников в шок смелостью своих музыкальных экспериментов, признается, что он «совершенно нечувствителен к очарованию революции». Стравинскому очень важно донести мысль о том, что его музыка, всегда слишком новая и смелая для своего времени, никогда не была «революционной». В ее основе всегда лежал строгий догматизм. Революция — всегда хаос. Искусство — противоположность хаосу.

Свобода абсолютных возможностей, по словам Стравинского, сковывает композитора. Автор «Музыкальной поэтики» пишет о сильном страхе, охватывающем его всякий раз, когда он остается один на один с разлинованным листом нотной бумаги. Не имея ограничений, которые оказывают спекулятивному духу сопротивление, он не способен ни на какое усилие. Для Стравинского в такой ситуации творчество оказывается невозможным. Преодолеть ужас ему помогает только мысль о том, что он ограничен — семью нотами, хроматическими интервалами, сильными и слабыми долями и октавами по двенадцать тонов в каждой. Эти конкретные условия, задающие своего рода сопротивление материала, помогают ему сбросить с себя оцепенение перед «головокружительной бесконечностью» голой музыкальной материи.

«Типичным революционером» в музыке Стравинский называет Вагнера, который, к слову, действительно участвовал в революции 1848 года. Вагнер ставит все с ног на голову. В его музыке первозданная пучина творческой свободы ничем не ограничивается. Ключевой прием вагнерианского письма — непрерывное переплетение лейтмотивов, независящее от традиционных форм, которые тяготеют к периодичности и закругленности. Этот прием сам Вагнер называл «бесконечной мелодией», и у нее, как пишет Стравинский, нет «ни единой причины начаться и ни единой причины закончиться». Такая мелодия, которая по идее должна передавать непрерывность жизненных процессов, плохо усваивается слушателями, привыкшими к структурированной мелодии. Вагнер лишает музыку свойственного ей чувственного очарования, позволявшего уличным шарманщикам с успехом включать арии в свои нехитрые репертуары, и вместо этого превращает ее в напыщенный и тяжеловесный псевдорелигиозный культ — Gesamtkunstwerk. Это глубоко чуждо Стравинскому и как эстету, и как христианину. Вагнер революционен, потому что порывает с музыкальной традицией, которая повелевает воспринимать музыку в первую очередь как эстетический феномен, приносящий удовольствие, и не требовать от нее того, что ей несвойственно, — скажем, быть носителем религиозных или политических идей.

«В прошлом человек приходил в оперу за развлечением, предлагаемым несложными музыкальными произведениями. Позднее он отправлялся туда, чтобы зевать, слушая [вагнеровские] драмы, в которых музыка, безжалостно парализованная ограничениями, чуждыми ее собственным законам, не могла не утомлять, несмотря на весь великий талант Вагнера, даже самую внимательную аудиторию. Итак, вырвавшись из плена музыки, беззастенчиво рассматриваемой как чисто чувственное наслаждение, мы сразу попали в сети мрачных нелепостей искусства-религии, с его показным героизмом, его арсеналом воина-мистика и приправленным фальшивой религиозностью лексиконом... Вот так спекулятивный дух сбился с пути и предал музыку, хотя казалось, что он пытался служить ей как можно лучше».

1959

1959

Итак, революция неприемлема. Как тогда можно определить традицию в понимании Стравинского? Мы знаем, что она укоренена в догме, ориентирована на некий «истинный порядок» и противопоставлена любой революционности и модернизму. Чувство традиции связано с аристократической культурой, и ее «нельзя отнести целиком и полностью к области приобретенных знаний». Подкованный в христианском богословии композитор порой старается определять свои ключевые концепции апофатически, через описание того, чем они не являются.

Традиция не носит строго национальный характер. Так, русскую музыкальную традицию, созданную Глинкой, образует союз народного мелоса с итальянским музыкальным языком. Чайковский, вернувшийся к западной технике после того, как ее отвергли народники-кучкисты, оказался ближе к национальной традиции, чем они. Не связана традиция и с музыкальным языком произведения. Нарушая принципы классической тональной музыки, Стравинский не выходит за рамки традиции. Считать иначе значило бы понимать традицию слишком внешним образом. Бетховен и Брамс «носят разную одежду, но Брамс следует традиции Бетховена, не заимствуя при этом ни единой детали его костюма». Стравинский рассказывает, что писал оперу «Мавра» по «Домику в Коломне» в живой форме русско-итальянской оперы-буфф только потому, что эта форма хорошо подходила пушкинской интонации. Так «Мавра» независимо от воли автора оказалась вписана в рамки традиции, заданной Глинкой и Даргомыжским. При том что ни один из них, уверен Стравинский, не признал бы в «Мавре» развитие своей музыкальной линии из-за новизны языка, которым она написана.

Примером извращенной традиционности предстает в книге сталинская Россия, точнее ее музыкальная культура. Стравинский описывает, как в советской музыке псевдонародные, скорее даже этнографические элементы причудливо сочетаются с полным непониманием предшествующей российской традиции. Композитор вспоминает оперу Глинки «Жизнь за царя», которую Советы возвратили в репертуар, надеясь развить у аудитории социалистический патриотизм, но при этом переработали либретто, убрав оттуда все «предрассудки» старого режима и подменив тем самым заложенные в оперу идеи.

Традиции можно следовать, только ощущая музыку как онтологическую реальность, работающую по своим собственным законам, а не как платформу для выражения идей, проектов или даже чувств. Утилитарный подход, присущий Вагнеру, кучкистам или советским композиторам, по мнению Стравинского, делает музыку искусственной, взваливая на нее несвойственные ей задачи. Автор, который не пытается выдать музыку за что-то другое, и так органично находится в традиции. И она, по словам Стравинского, «естественная потребность», не имеющая ничего общего ни с идеологией, ни с музыкальным стилем, ни с указанным в паспорте композитора гражданством.