Patrick Stokes. Digital Souls: A Philosophy of Online Death. Bloomsbury Academic: 2021. Contents

Death-net

Death-net

Facebook ежегодно напоминает мне про день рождения человека, которого уже три года в этом мире нет — предлагает «присоединиться к поздравлениям». И есть к чему присоединяться — свежие пожелания «здоровья и всех благ», пусть и немногочисленные, все эти годы исправно появляются на его странице. Причем не только от шапочных знакомых. А всего-то надо пролистать стену до соответствующего дня и года — и прочитать некролог.

Несколько лет назад я писал товарищу, с которым не общался что-то около года или двух. Здравствуй, говорю, мил-человек, нет ли у тебя для меня проектов, заказы ищу. Ответа не было аномально долго. Через общих знакомых узнаю, что пишу я уже не товарищу, а... кому? Не знаю. Судя по рассказам, страницей некогда живого К. управляет его мама — она с его аккаунта другим отвечала. Но мне не ответила и даже сообщение не открыла. Видимо, так и не прочла. Как и, очень надеюсь, километровую высокоинтеллектуальную переписку, которой лучше бы не было.

Еще десять лет назад в Facebook было порядка 30 млн аккаунтов «мертвых» пользователей. В 2019 году Карл Оман и Дэвид Уотсон из Оксфордского института подсчитали, что даже «по самому консервативному сценарию» (то есть, если новые пользователи вообще не будут регистрироваться в Facebook) через 50 лет в соцсетях мертвых будет больше, чем живых. А к 2100 году их количество составит ~ 1,4 млрд (численность населения материкового Китая в 2020 году).

Австралийский философ Патрик Стокс изучает странное сближение смерти и цифры — этому и посвящена его новая книга. Странностей, к которым даже непонятно, как относиться, немало: например, тот факт, что многие умершие в реальности люди могут оставаться активными интернет-пользователями. И не только потому, что все еще оставляют углеродный след в мире, который покинули.

Кто-то получает письмо от уже почившего (это либо отложенное сообщение, либо пишут родственники, либо... истинная причина так и не выясняется). Кто-то регулярно и сознательно пишет смс умершему супругу, пытаясь таким образом справиться с потерей, — и однажды получает ответ (номер перешел к другому человеку, который по совпадению тоже потерял близкого). А кто-то вспоминает, как незадолго до смерти отца тот стоял на балконе и махал рукой проезжающей мимо машине Google, которая делала панорамные снимки улицы для Google Maps, — и это становится одним из последних прижизненных фото родителя (правда, с «затуманенным» лицом).

Некрофон доверия

В японском поселке Оцути есть телефонная будка для связи с мертвыми. Ее установил художник и ландшафтный дизайнер Итару Сасаки, потерявший двоюродного брата во время сильнейшего землетрясения, повлекшего за собой цунами, затопление нескольких городов и катастрофу на АЭС «Фукусима-1». 15 800 смертей, 2 500 пропавших без вести. Погиб каждый десятый житель Оцути, а тела половины из них так и не нашли. Вот им и звонят.

Как отмечает Патрик Стокс, идея общения с мертвыми с помощью средств связи появилась примерно тогда же, когда и электросвязь как таковая, «если отсчитывать от первого рабочего телеграфа Фрэнсиса Роланда 1816 года — то есть за два десятилетия до Сэмюэля Морзе».

Казавшаяся ранее невообразимой возможность передавать голос на дальние расстояния вдохновила пытливые умы на более радикальные эксперименты. Месмеристы использовали «животный магнетизм» в медицинских целях, а Томас Эдисон, по чьему распоряжению к тому времени уже убили сорок четыре собаки, шесть телят, двух лошадей и одного слона в Войне токов (в которой Эдисон все-таки проиграл), придумал два моднейших гаджета для общения с мертвыми — некрограф (1895) и некрофон (1920). По задумке автора, даже получившего патент на свои изобретения, сверхчувствительные приборы должны ловить тонкие сигналы — энергетические колебания, источником которых становятся умершие. Рассказывают, что Эдисон договорился со своим коллегой Уильямом Динвидди: кто умрет первым, тот пусть выйдет на связь. Первым умер Динвидди. В интервью журналу Scientific American Эдисон рассказывал, что имел с ним общение посредством своего ноу-хау. А в 1933-м журналисты из независимого СМИ Modern Mechanix Magazine присутствовали на сеансе с использованием некрофона.

Эдисон, как видим, с немалым трепетом относился к магическим практикам пиара.

Октябрьский номер журнала Modern Mechanix Magazine (1933). Страница с материалом о приборе Эдисона для общения с умершими

Октябрьский номер журнала Modern Mechanix Magazine (1933). Страница с материалом о приборе Эдисона для общения с умершими

Мертвые участвуют в делах живых

Одна из характерных особенностей отношений с мертвыми в современной западноевропейской культуре — попытки сделать так, чтобы они были вне поля зрения. Останки погребают или кремируют, а саму систему ритуальных услуг и мемориалы можно рассматривать в качестве механизма контроля над «уменьшением видимости мертвых».

Но так бывает не во всех культурах — например, в Индонезии и на Мадагаскаре мертвецы активно участвуют в жизни живых. Раз в три года — во время праздника Манене — представители народа тораджи извлекают тела умерших родственников из могил и склепов, нарядно одевают, фотографируются с ними.

Интересно, что в русском языке слова «мертвец» (равно как и «утопленник») — существительное одушевленное, а «труп» — неодушевленное.

Все это может показаться экстравагантным, но не менее, чем посмертные портретные фото XIX века или советская традиция нанимать фотографа на похороны родственника, чтобы тот сделал снимки для семейного фотоальбома (а может быть, и сам альбом с бархатной обложкой — такой же, как обивка гроба; не исключено, что из одного отреза). Традиция такого «фотографирования» восходит еще к Античности. Римляне делали ритуальные маски с изображением своих предков, благодаря чему мы можем составить представление об их облике (а сегодня можно заказать урну для кремированных останков, стилизованную под голову родственника).

Мертвым мы обязаны не только тем, что они когда-то жили и что-то делали. Известный метод спасения утопающих — искусственная вентиляция легких «рот в рот» — появился благодаря посмертной маске утопленницы из Парижа XIX века.

«Бессмертные» раковые клетки HeLa, с помощью которых проводятся фундаментальные исследования онкопатологий, «пережили» Генриэтту Лакс, которой они когда-то принадлежали, на 70 лет. У нее был рак шейки матки, а медики, не спросив разрешения и не поставив ее в известность, взяли образцы ее опухолевой ткани для дальнейших экспериментов и размножения клеток в чашке Петри. В 2021 году семья Генриэтты Лакс подала в суд на фармацевтическую компанию, по сей день производящую и продающую продукты из этих клеток.

Почему фотография — это предчувствие смерти

Аура Вальтера Беньямина — одно из ключевых понятий его эстетической теории — наличествует и в посмертных фотоснимках. Вот что он писал в «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости»:

«Совершенно не случайно портрет занимает центральное место в ранней фотографии. Культовая функция изображения находит свое последнее прибежище в культе памяти об отсутствующих или умерших близких. В схваченном на лету выражении лица на ранних фотографиях аура в последний раз напоминает о себе. Именно в этом заключается их меланхоличная и ни с чем не сравнимая прелесть. Там же, где человек уходит с фотографии, экспозиционная функция впервые пересиливает культовую».

Беньямин считал, что портретная фотография сохраняет ауру, а вот кинематограф — уже нет, хотя можно было бы сказать, что он передает больше информации: не только о внешнем виде зафиксированного на пленку человека, но и о его походке, манере говорить и т. д.

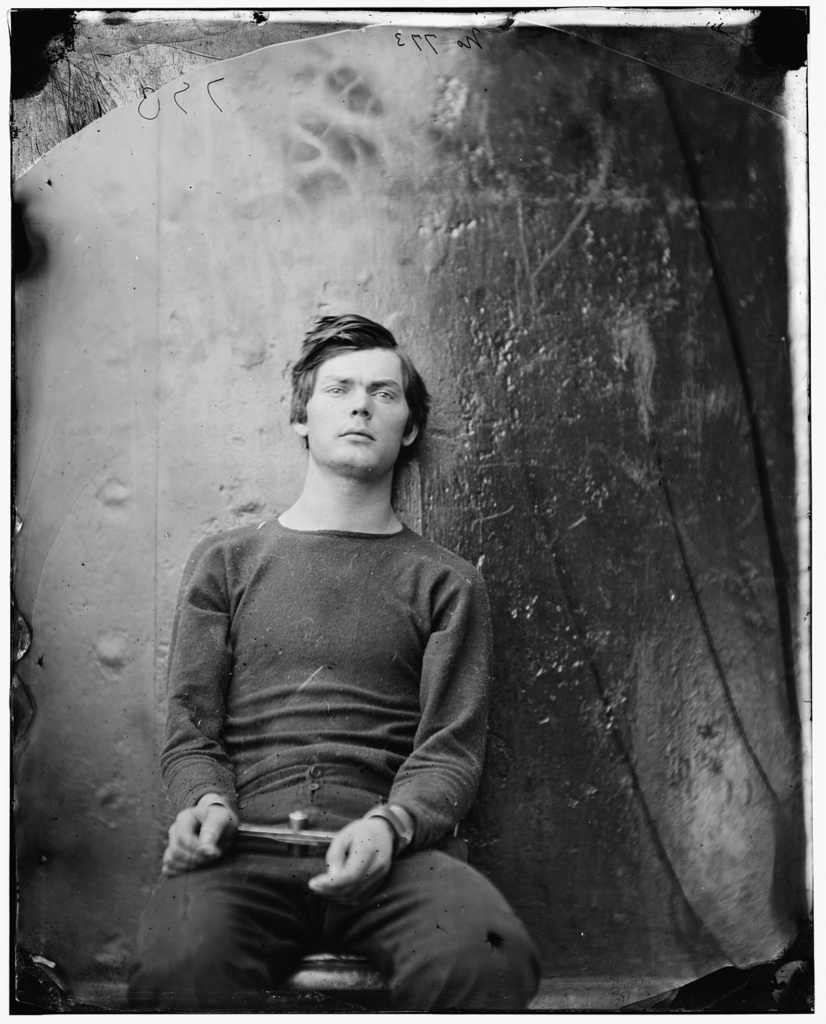

Ролан Барт идет дальше и утверждает, что каждая фотография в этом отношении является предчувствием смерти. Барт приводит пример фотографии Льюиса Пауэлла (он же Льюис Пэйн), сделанной на следующий день после его ареста (за покушение на госсекретаря США Уильяма Генри Сьюарда в 1865 году). Снимок пронизан предчувствием Пауэлла собственной смерти — более того, скорее всего, он уже считает себя мертвым (хотя и непонятно, что это значит).

Можно набраться наглости и продолжить мысль Барта: всякий фотографирующийся находится, конечно, в сильно отличающемся от Пауэлла положении, но в предельной перспективе-то... Что-то такое человек всегда интуитивно чувствовал — мудрость народная неспроста породила разнообразные поверья о вреде фотосессий (например, о том, что ни в коем случае нельзя фотографировать спящих детей).

«Распределенная самость»

Современный мертвый оставляет после себя множество «цифровых останков», которые в отличие от мумифицированных участников индонезийского «фестиваля мертвых» и останками-то называть было бы неправильно. Это как если бы щупальце осьминога, обладающее относительной автономностью после ампутации, какое-то время еще функционировало бы и в каком-то смысле было бы «живым». В этой связи Патрик Стокс пишет о «распределенной самости» (термин Ричарда Хеерсминка) современного субъекта (и мертвого, и живого).

«Тела и животные могут находиться в определенных местах, но люди в более широком смысле распределены. Королева Елизавета II в настоящее время находится в Виндзорском замке, но в другом смысле она присутствует во всех странах, где ее лицо появляется на монетах и банкнотах. Ваша практическая, интерсубъективная идентичность не сводится к вашему телу или организму <...> вы также существуете в головах других, в бумажных и электронных юридических документах и в различных профилях социальных сетей, через которые вы представляете себя в жизни других».

Добавим к этому банальную, в общем-то, мысль: между человеком и его профилем в соцсети нельзя поставить знак равенства (не в том смысле, что кто-то пытается рядиться в ложную личность, хотя и такое бывает, а в том, что наша «зрительная память» ретуширует наши же недостатки — обычно мы кажемся самим себе красивее, чем есть на самом деле).

Из этого получаем небанальный вывод: «цифровые останки» (как то самое «щупальце осьминога») иногда шевелятся.

И такое бывает не только в интернете.

Птичий ацефал

Применительно к размазанной идентичности современного субъекта Патрик Стокс задается вопросом: а что, собственно, считать моментом смерти? В медицинском смысле смерть констатируют, когда перестает работать мозг. Однако говорят, что в 1945 году на ферме в штате Колорадо обезглавленный петух Майк не захотел умирать — в том смысле, что продолжил жить. В таком состоянии (без головы) он якобы просуществовал 18 месяцев. Его предприимчивый хозяин сначала отвез петуха в Университет Юты, чтобы получить подтверждение, что птица действительно жива, а потом показывал петуха за деньги — по 25 центов за билет.

Якобы в процессе отрубания головы остались невредимыми основания мозга и одно ухо петуха, а также не была задета яремная вена. И якобы петух, невзирая на свое положение, ходил, мог взобраться на насест, а также пытался чистить перья и клевать зерна несуществующим клювом несуществующей головы. Кормил его хозяин якобы из пипетки, удаляя слизь из пищевода с помощью шприца.

Предположим, что история про «куротрупа» — чистая правда. О чем мы в связи с этим должны задуматься?

«Майка в конце концов ждала классическая кончина рок-звезды: он подавился рвотой в номере отеля во время своего тура. Я каждый год спрашиваю <...> своих студентов: в какой момент Майк умер? В 1945 году, когда ему отрубили голову, или в 1947-м, когда его сердце остановилось? Подобные дилеммы <...> говорят о том, что наша концепция смерти, а вместе с ней и понимание того, когда именно кто-то умирает, неадекватны и беспорядочны, если основываются только на биологических фактах», — пишет Патрик Стокс.

Оставьте мертвым право удивлять

Значительная часть рынка Королевы Виктории в Мельбурне, построенного в XIX веке и действующего до сих пор, располагается на месте кладбища, принимавшего покойников до 1853 года. Здесь покоятся до 9 000 усопших. Дискуссии о правомочности использования этой земли для торговли велись годами. Как отмечает Патрик Стокс, большая часть споров была не о коммерческих, гражданских, эстетических и экологических проблемах, а о моральной значимости этого района как места упокоения мертвых.

«Иными словами, интересы мертвых противопоставлялись интересам живых <...> Если наши „цифровые останки” будут продолжать представлять нашу идентичность после нашей смерти, то, похоже, для онлайн-пространства возникнет такая же проблема, как и для городского. Поэтому нам нужно уточнить несколько вещей: имеют ли „цифровые останки” что-то вроде морального статуса, который мы применяем к биологическим останкам?»

Сегодня компании и юрисдикции пытаются определять, как поступать с цифровыми активами после смерти их владельцев. Но и здесь вопросов больше, чем ответов. Даже телесные останки умершего не являются собственностью его родственников. У них есть права и обязанности, связанные с похоронами, а также, возможно, выбор между закапыванием тела в землю и кремацией. В этом отношении родственники умершего скорее опекуны его останков, а не собственники. Цифровое же «тело» рассредоточено по платформам, сетям, серверам, компаниям и странам.

Такое положение дел порождает риски «перезаписывания» и «воскрешения» мертвых, на что разрешение при жизни у них могут и не спрашивать: синтезировать речь умершего на основе сохранившихся записей его реального голоса, создавать дипфейки, мало отличимые от жившего когда-то на этом свете человека.

Примеров множество. Голограммы артистов, «выступающих» на сцене вместе со своими живыми коллегами, «воскрешение» с помощью VR-технологий, чат-боты умерших на основе их прижизненных сообщений и записях в соцсетях. Тема «замены» мертвых их техническими аналогами затрагивается и в художественной литературе — вспомнить хотя бы последний роман Исигуро «Клара и Солнце».

Однако такая «замена» превращает мертвых всего лишь в ресурс для удовлетворения наших потребностей, говорит Патрик Стокс и берет себя в союзники Жака Деррида — живые всегда могут договориться между собой, но, когда наступает смерть одной из сторон, симметрия нарушается. Такое «бессилие мертвых» ставит всякого перед этическим выбором. «Заменить незаменимое — значит признать, что на самом деле оно незаменимым никогда не было. Это означает, что вы любите не человека, а кого угодно или что угодно, связанное с ним <...> играющее значительную роль в вашей жизни», — пишет Патрик Стокс, сравнивая такую ситуацию с покупкой домашнего питомца той же породы.

Сближая в рамках одного текста Жака Деррида и К. С. Льюиса («два вида, которые не встречаются вместе в дикой природе»), Патрик Стокс отмечает, что и французский философ-деконструктивист, и британский писатель и богослов выказывали схожую тревогу относительно того, что из-за «любви к мертвым мы можем в конечном итоге стереть их с лица земли в самой попытке сохранения». Первый находил «неприличным» говорить за умерших, составляя панегирики, поскольку они (умершие) больше не могут говорить сами за себя. Второй, вспоминая покойную жену, беспокоился, что фактически заменяет ее своей собственной беллетризованной версией.

«Не относитесь к человеку (мертвому или нет) как к чему-то, что может быть полностью предсказуемым и понятным. Вспоминая мертвых, мы должны уважать их человеческую инаковость — в том числе способность удивлять или сбивать нас с толку».

Наглотавшаяся нейросеть

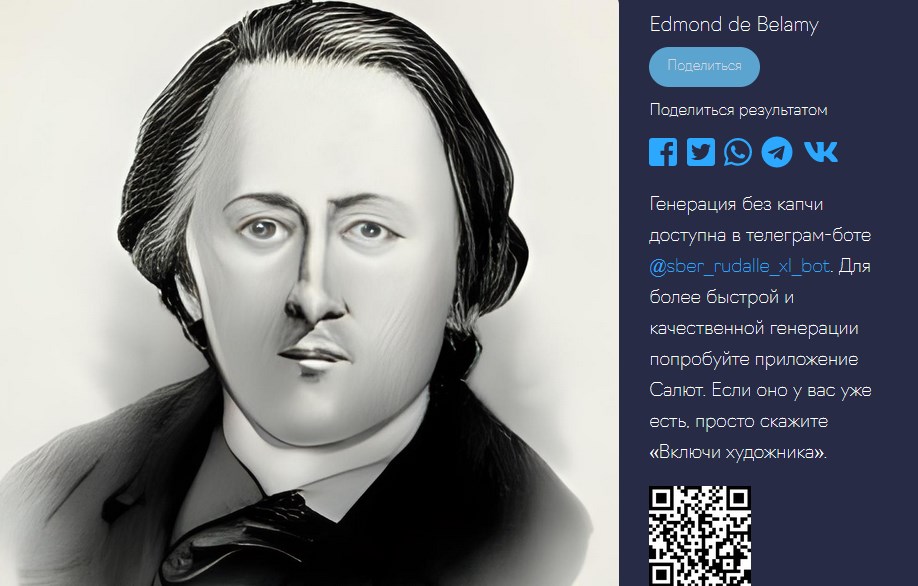

Стоимость написанной в 2018 году картины (автор — нейросеть, наглотавшаяся более 15 000 живописных портретов разных художников и эпох) выросла с изначальных 7–10 000 долларов до рекордных 432 500 долларов на аукционе Christies в Нью-Йорке.

Благое дело, да и чужие деньги Патрик Стокс считать, кажется, не собирается. Хотя тема монетизации объектов цифрового искусства первой четверти XXI века в целом небезынтересна.

Кстати, есть озадачить популярную отечественную нейросеть, введя название этой работы — Edmond de Belamy, — получится вот что.

Стокс же пишет об «искусстве нейросетей» для других целей.

В определенном смысле быть предсказуемым — значит умереть, подчеркивает исследователь. Что действительно беспокоит в алгоритмах, пишут ли они стихи или предлагают продукты, которые мы могли бы купить на Amazon, так это то, что они предполагают, что мы (я, вы, они) тоже предсказуемы и вычислимы — а это значит, что в каком-то смысле уже мертвы (но не в бартовском).

Вот, говорит Патрик Стокс, есть Караваджо — а он ведь не просто художник, создающий картины, идентичные условному ГОСТу («кисти Караваджо»). А художник — способный на трансгрессию, то есть он способен выйти за пределы Караваджо, по-прежнему Караваджо оставаясь. И потому такое творчество не просчитаешь и не алгоритмизируешь.

Как отмечает вслед за Патриком Стоксом исследователь медиа Сан Ха Хонг, вот уже какой век «мы имеем дело с постоянной переработкой одной и той же фантазии о будущем <...> Это фантазия о полностью просчитанном мире. У нее долгая история: еще французские энциклопедисты XVIII века предлагали создать единый архив человеческих знаний. Только из подобной фантазии ускользает вопрос о том, кому нужен просчитанный и точный мир?»

А вы думаете, почему козленок, который умел считать до десяти, вместе со своими друзьями-товарищами так негодовали в своем далеком 1968-м, что их «всех посчитали»?

Чуяло сердце что-то неладное.