Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

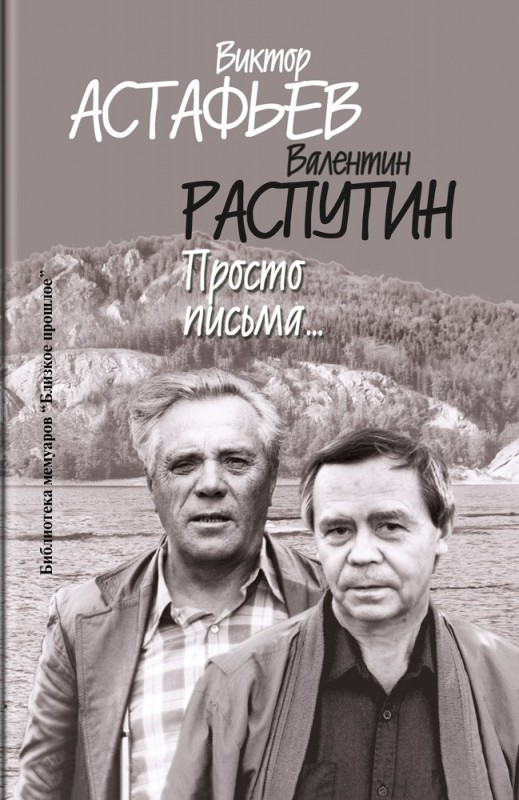

Виктор Астафьев, Валентин Распутин. Просто письма... М.: Молодая гвардия, 2022. Содержание

В 1970–1980-е годы для граждан «самой читающей в мире страны» имена Виктора Петровича Астафьева (1924—2001) и Валентина Григорьевича Распутина (1937—2015) значили очень много. Для некоторых даже больше, чем имена Толстого и Достоевского, причем не только в узколитературном смысле. Эти два писателя-сибиряка (наряду с вологжанином Василием Ивановичем Беловым) были еще и важными общественными фигурами. Их проза и публицистика задевали многие болевые точки русской жизни советского периода: нецензурированную память о войне 1941–1945 годов, драматическое исчезновение традиционного сельского уклада, варварское отношение к природе. «Пожар» Распутина (1985) и «Печальный детектив» Астафьева (1986), вышедшие на самой заре перестройки, стали ее своеобразным литературным зачином, сигнализируя: «Так жить нельзя!».

В 1970–1980-е годы для граждан «самой читающей в мире страны» имена Виктора Петровича Астафьева (1924—2001) и Валентина Григорьевича Распутина (1937—2015) значили очень много. Для некоторых даже больше, чем имена Толстого и Достоевского, причем не только в узколитературном смысле. Эти два писателя-сибиряка (наряду с вологжанином Василием Ивановичем Беловым) были еще и важными общественными фигурами. Их проза и публицистика задевали многие болевые точки русской жизни советского периода: нецензурированную память о войне 1941–1945 годов, драматическое исчезновение традиционного сельского уклада, варварское отношение к природе. «Пожар» Распутина (1985) и «Печальный детектив» Астафьева (1986), вышедшие на самой заре перестройки, стали ее своеобразным литературным зачином, сигнализируя: «Так жить нельзя!».

Оба деревенщика сыграли немалую роль в борьбе против поворота северных рек на юг. Астафьев спровоцировал бурные дебаты о национальном вопросе скандальным рассказом «Ловля пескарей в Грузии» и еще более скандальной перепиской с Н. Я. Эйдельманом. Распутину до сих пор припоминают слова из выступления на I съезде народных депутатов СССР (1989): «...а может быть, России выйти из состава Союза...», объявляя его чуть ли не главным виновником «величайшей геополитической катастрофы». Автор «Прощания с Матерой» вообще с этого времени активно участвует в политике. В 1990 году он — член Президентского совета при Горбачеве, а позднее его имя почти неизменно присутствует в списках руководителей различных национал-патриотических движений, противостоящих «демократам». И вот тут неожиданно пути друзей-соратников радикально расходятся. Астафьев в 1990-м выходит из редколлегии главного почвеннического журнала «Наш современник» (а Распутин останется там до конца своих дней), в 1991-м в «Комсомольской правде» резко нападает на манифест консервативной оппозиции «Слово к народу», который вместе с членами будущего ГКЧП подписал и Распутин, а в октябре 1993 года подписывает знаменитое позорное письмо 42 писателей с призывом к репрессиям против сторонников расстрелянного из танков Верховного совета РФ (Распутин был в числе этих сторонников).

Для современного читателя все это «дела прошедших дней». Конечно, Астафьев и Распутин признаны классиками, их произведения включены в школьную программу, но прежних страстей они не вызывают. (Астафьев, правда, продолжает привлекать общественное внимание как автор романа «Прокляты и убиты», дегероизирующего Великую Отечественную.) И значимость их творчества сегодня видится иначе. Да, эти имена неизбежны в десятке самых важных русских писателей второй половины XX века, но столь ли весома сама эта десятка по меркам золотого, да и серебряного века нашей словесности? Не выглядит ли ее литературное наследие как более или менее честное отображение своего времени, довольно скромное по собственно художественным достоинствам? Тем не менее тому, кто хотел бы понять позднесоветскую эпоху, мимо Астафьева и Распутина не пройти. И такому пытливому читателю стоит порекомендовать их переписку. Она вышла в издательстве «Молодая гвардия» под названием «Просто письма...», снабженная интересными предисловиями-мемуарами В. Я. Курбатова и А. Ф. Гремицкой, комментариями О. В. Лосевой, именным указателем, а также приложениями — несколькими текстами обоих корреспондентов друг о друге.

Книжка небольшая, чуть больше двухсот страниц (где-то четвертую часть составляют предисловия, комментарии, приложения, указатель) — не скажешь, что она «томов премного тяжелей», глубин и сенсаций ждать от нее не стоит, но зато оба корреспондента в ней как на ладони, ибо пишут предельно искренне. Чего стоит хотя бы характеристика Распутиным собственного писательского дара, трудно представимая в устах практически любого литератора: «Я никогда всерьез к себе как писателю не относился, потому что знал, с какими потугами достается мне каждая строка, и возню вокруг меня, прежние похвалы и чины принимал сначала даже с испугом. Потом он прошел, но чувство, что меня принимают за другого, чем я есть, и что я, сам того не желая, умею каким-то образом втереть глаза, оставалось. То, что я написал, прилично, наверное, даже более чем прилично (я имею в виду не статьи), но и только. Я был способен только на это. Что ж делать, есть писатели короткого дыхания, есть среднего <...>, и есть среди них упрямцы, которые держатся через силу, уже и не дышат, а судорожно хватают воздух, но не сходят с дистанции. Лучше уж сойти, ничего постыдного в этом, я думаю, нет, и потихоньку заниматься каким-нибудь сподручным безвредным делом». Мне доводилось два раза общаться с Валентином Григорьевичем в неформальной обстановке, и я могу определенно сказать: в приведенных словах нет ни грана кокетства.

Жаль, не все письма сохранились — особенно это заметно по астафьевской, непропорционально малой части переписки (всего 16 писем из 58), так что волей-неволей главной фигурой оказывается Распутин (37 писем, еще 5 принадлежат третьей участнице переписки — жене Астафьева, Марии Семеновне), он и задает основной тон, отличающийся глубоким социальным пессимизмом вне зависимости от даты письма. Вот май 1976-го, об экологии, но не только: «А происходят-то страшные вещи, и кому, как не писателю, заплакать. Я читаю „Царь-рыбу“ и думаю: а ведь сверху донизу негласно принят один закон: после нас хоть потоп, хоть пустыня. Для чего же мы в таком случае рожаем детей, а они рожают своих детей, наших внуков, — на мучительную казнь, что ли? <...> И та же рука, которая подписывает законы об охране природы, подписывает в тыщу раз более страшные законы об ее уничтожении. Писатели остались, кажется, единственные, кто еще пытается говорить об этом; ученые давно уже молчаливо этому потворствуют. Да и писателей-то — раз-два и обчелся. Спросят, поди-ка, с нас за это. Ведь спрашиваем же мы за 37-й год. И спрашиваем, куда подевалась литература, как могла она путешествовать на том теплоходе по тому каналу, а после расписывать, как все это здорово». (Судя по упоминанию печально знаменитой поездки советских литераторов по Беломорканалу в 1933 году, Распутин недавно прочитал «Архипелаг ГУЛАГ».)

А вот осень 1980-го, о нравах родного Иркутска: «А я подумываю, не уехать ли с родины... тяжко стало и жить и работать... Выбивайся на стороне, это они не против, но не среди нас, говори о чем угодно и лучше всего о мировых проблемах и гармониях, но не о своих маленьких делах: мы хоть и в грязи, в дерьме купаемся, но это наше родное дерьмо, и нам в нем приятно.

Что творится, худо ли, хорошо, — нами творится, никто, кроме газеты „Правда“, не встревай. Не потерпим...» А вот о чисто бытовых, но не менее неприятных проблемах: «В прошлом году сделали мы глупость, переехали на другую квартиру... и не подумали о том, что кругом будут жить коммунальщики, которых в каждой квартире как сельдей в бочке. И когда я перебрался в отдельную, я стал для них буржуем, и всю злость на нынешние порядки, не разобрав, они стали вымещать на мне. А тут еще дверь мою при ремонте кожей обтянули — это уж верх всего. И началось — то навалят перед дверью, то какую-нибудь гадость подсунут. Пакость мелкая, но неприятная, и терпением побороть ее до сих пор не удается». В публикуемой переписке этот факт не нашел отражения, но как раз осенью 1980-го Валентин Григорьевич был жестоко избит неизвестными в подъезде собственного дома (ему проломили голову), после чего долго не мог вернуться к литературной работе.

Пламенный патриот и убежденный почвенник, он задается невеселыми вопросами о «почве», о своем народе, в служении которому видит смысл жизни: «Про народ наш уж и говорить нечего. Неизвестно, что теперь и народом называть. И винить его нельзя. Столько он вынес, что поневоле на стенку полез да друг друга за грудки берет, вытряхивая последнее здоровье. Дошли уж, кажется, до края... Я нынче в сентябре съездил снова на Поле Куликово и там чуть приободрился. Сотнями, тысячами каждый день идет и едет отовсюду народ (может, это как раз и есть народ). Хорошие лица, понимают, что к чему... А вернулся домой, и снова тьма. Есть что-то и здесь, не может не быть, но мало и не в куче, всяк по себе вздыхает и тоскует. Остальные же или пьют, или волокут под себя... А мы им книги... не читают они ни черта и читать не будут». А вот звучащее вполне актуально: «Сейчас читатель, похоже, выделяется в какой-то особый класс, многое понимающий, но бессильный что-либо изменить, он всего лишь читатель, он рад, когда встречает в книге какой-нибудь тихонький протест, — и то счастье. Порадуется, попечалится и — спать. Утром снова в лямку...»

При таком взгляде на текущую реальность Распутин вовсе не радуется премиям и наградам, которыми его с конца 1970-х стало осыпать государство, он стыдится их (хотя и не отказывается): «...это державное награждение [звездой Героя Социалистического Труда в 1987 году] повергло меня в такое расстройство, что совестно и писать порядочным людям. Объясняться и оправдываться надо перед многими, а в чем оправдываться? — в том, что в одно место без мыла влез, да вроде и не намыливался».

Но и перемены, принесенные перестройкой, очень быстро разочаровывают Валентина Григорьевича, «демократический» хаос его пугает, из опыта работы в Верховном совете СССР он выносит только отрицание политической свободы: «С Геной Сапроновым [иркутский журналист и издатель] посидели полчаса и поцапались: подавай им демократию с дюжиной партий и с американским изобилием, а также с изобилием нравов — и не позже, чем завтра. Вот и тащат теперь уже в российскую думу Белозерцевых [имеется в виду С. В. Белозерцев, народный депутат СССР, член Межрегиональной депутатской группы]: умеет болтать, способен на разрушительство остатков человеческих ценностей — значит, годен. Говорю Гене: нас с тобой вместе повесят в одночасье, не разбирая, кто какой партии, если вы с кольем поднимете народ... Опостылело. Наслушались на двадцать лет, а еще четыре года впереди слушать [т. е. оставшееся время работы как депутата Верховного совета СССР]. Нашелся бы решительный человек да разогнал к чертям собачьим». Это 1989 год.

Но Распутин примыкает к консерваторам уже в 1987-м, о чем свидетельствует его отношение к двум персонажам, олицетворяющим разные полюса в Политбюро: «Было у меня за это время две важные встречи. Первая — с А. Н. Яковлевым. Она касалась и Вас [т. е. В. П. Астафьева]. Он показал мне Ваше письмо..., в котором Вы обложили [журнал] „Огонек“... Привязанности Яковлева известны, и я в них убедился. Он призывал к разуму в теперешней обстановке и в то же время спрашивал, почему мы считаем, будто русский народ находится в худшем положении, чем народы другие... А вот Е. К. Лигачев просил Вас быть осторожным и без нужды не задираться. Встреча с ним мне понравилась — тем, что и как говорилось, но я понял, как непросто ему и что и ему нужна разумная поддержка».

Очевидно, что в 1987-м Распутин пишет Астафьеву как единомышленнику. О том, почему в 1991-м между ними произошло политическое размежевание, писем не сохранилось, и были ли они, неизвестно. Более того, уже с 1990 года астафьевских писем вообще больше нет, а Валентин Григорьевич пишет супруге старшего товарища (исключение — поздравительная телеграмма к 75-летию Виктора Петровича). Среди прочего он сообщает ей некоторые трагические подробности своей жизни, которые, насколько мне известно, не отражены в его распространенных биографиях. Оказывается, отец В.Г. в 1947-м попал на семь лет на Колыму — «не по политической статье, а за растрату, когда у него, у пьяного, срезали на пароходе сумку с деньгами, работал он в то время нач. почты».

Той же Марии Семеновне адресовано письмо, отправленное в 2001-м после кончины автора «Царь-рыбы», полное печали и безнадежности: «Примите и мою вину тоже — в том, что было между нами, русскими людьми, в том числе между мною и Виктором Петровичем, в последние годы. Но я стал бы лукавить в своем покаянии, если бы отнес эту вину только к себе или к Виктору Петровичу. „Все виноваты, все виноваты, и если бы все это понимали“, — кажется, что-то в этом роде есть у Достоевского. Вся Россия разошлась в непонимании. И характера нашего, к несчастью, не хватило, чтобы быть добрее друг к другу... Я почти не работаю, и глаза плохи, и голову, как говорила моя бабушка, песком забило. А больше всего потому, что никому, кажется, не нужна наша работа».

Я выбрал из этой переписки, то, что наиболее интересно мне и, на мой взгляд, широкому читателю. Но, думаю, историки литературы найдут в ней для себя немало полезного материала — и касательно литературного процесса, и касательно писательского быта (в частности, о загранпоездках Астафьева и Распутина — тут не только Европа, но и Мексика, и Япония).

...И все-таки, почему поссорились Виктор Петрович с Валентином Григорьевичем? Было ли это со стороны первого предательством в отношении «русской партии», как утверждают иные ее адепты (Распутин, кстати, никогда ничего подобного не говорил)? «Партийному» взгляду так легко может показаться. Но в том-то и дело, что Астафьев никогда не был «партийным» человеком. Совпадая по многим пунктам с национал-патриотами и даже иногда невольно становясь их главным рупором (например, в переписке с Эйдельманом), он всегда оставался волком-одиночкой, плохо ладящим с правилами стайной жизни, действующим более под влиянием эмоциональных порывов, а не какой-то продуманной программы. Союз почвенников с твердокаменными коммунистическими ортодоксами и советским генералитетом, который он, адвокат простого русского солдата, искренне ненавидел, был для него неприемлем, какими бы тактическими соображениями данный союз ни диктовался. Но это, разумеется, не оправдывает подписи В.П. под письмом 42: не потому что оно политически неправильное, но потому что «дело писателя — не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых» (Чехов).

Распутин же с какого-то времени стал именно человеком «партии». Трудно сказать, когда конкретно это произошло, но к 1987-му — точно. В.Г., в отличие от В.П., обладал явно «артельной» психологией, но, возможно, повлиял и творческий кризис, случившийся после «Прощания с Матерой» — высвободилась энергия для непосредственного общественного служения, как он его понимал. И Распутин верно служил «русской партии», четко следуя ее генеральной линии. Этой верностью можно было бы и восхищаться, верность — очень почтенное свойство, особенно когда она сохраняется в тяжелые времена (а 1990-е для «патриотов» были тяжелым временем). Но есть ли у верности пределы? А если твоя «партия» начинает играть на стороне тиранической власти? И вот Распутин тоже забывает завет Чехова и первым ставит подпись под письмом в поддержку уголовного преследования Pussy Riot (как бы мы ни относились к проступку участниц этой группы).

Мы не знаем, как Валентин Григорьевич реагировал бы на происходящее сегодня. Его «однопартийцы» из «Нашего современника» заняли недвусмысленно «державную» позицию — проявил бы он и здесь верность «партийному» знамени? Но можно не сомневаться, что Астафьев, автор антивоенной повести «Пастух и пастушка» и антивоенного романа «Прокляты и убиты», снова бы не вписался в стройные ряды прежних единомышленников.