Стив Брусатти. Эра млекопитающих. Из тени динозавров к мировому господству. М.: Альпина нон-фикшн, 2025. Перевод с английского М. Елифёровой. Содержание

«Регрессивный» утконос

«Регрессивный» утконос

Млекопитающие стали последними выжившими потомками более древней группы, от которой они произошли — терапсидов, так называемых зверообразных пресмыкающихся позднего палеозоя (период с ~ 538,8 по 251,9 млн лет назад).

Сегодня среди всего цветущего многообразия живых существ, населяющих нашу планету, на млекопитающих приходится около 6500 видов. Они обитают практически во всех природных ландшафтах. Некоторые из них, такие как карликовая многозубка, едва достигают 4 см в длину и весят не более 1,5 грамма — то есть они легче листа бумаги.

Напротив, такие исполины, как синий кит, достигают 30 м в длину и весят ~ 200 тонн, что делает их одними из самых крупных животных, когда-либо живших на Земле.

Современные млекопитающие принадлежат к трем группам:

— яйцекладущие однопроходные, такие как утконос и ехидна, — они несут яйца и имеют единственное отверстие для мочеиспускания, дефекации и размножения;

— сумчатые, такие как кенгуру и коала, — вынашивают детенышей в сумках;

— плацентарные, чьи дети уже достаточно развиты на момент рождения.

Однопроходные — весьма необычные млекопитающие, так как почему-то сохранили примитивные скиллы своих далеких пресмыкающихся предков (откладывание яиц), но вместе с тем развили, например, клювы с чувствительными рецепторами. То есть утконос и ехидна — это менее «прогрессивные» виды по сравнению с сумчатыми и плацентарными. Но эти странные звери ведут свою эволюционную родословную по меньшей мере от средней юры (период ~ 174,1 до 161,5 млн лет назад). И это в некотором роде аномалия, что они вообще выжили, сохранив до наших дней такое замысловатое сочетание свойств — нести яйца, как рептилии и птицы, но при этом выделять молоко.

Впрочем, эволюционные странности на этом не заканчиваются.

От тщедушной тушки до подводной лодки

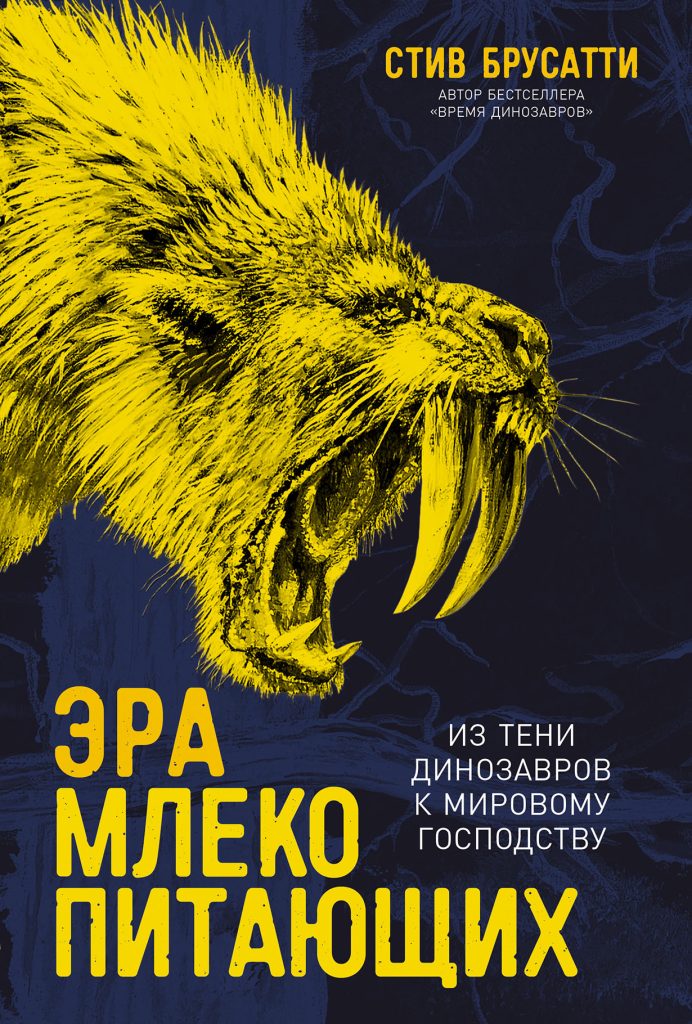

Сегодня общеизвестно, к какому отряду относятся киты, хотя ученые бились над этим вопросом очень долго. Это пример масштабнейшего эволюционного изменения, превратившего организм одного типа в совершенно другой — с полной перестройкой тела и ведущего совершенно иной образ жизни.

Было время, когда Дарвин высказывал экстравагантную гипотезу, что киты произошли от медведей, которые плавали с открытым ртом, собирая насекомых с поверхности воды (эту версию исключили из поздних изданий «Происхождения видов»).

Но теперь известно, что киты — это парнокопытные. Их ближайшие родственники из ныне живущих — гиппопотамы, приходящиеся китам кем-то вроде двоюродных братьев. Кроме того, как показал генетический анализ, а позже это подтвердили и ископаемые находки, киты на родословном древе попадают в один кластер с коровами, овцами, верблюдами, оленями и другими парнокопытными травоядными.

Эволюционная история китов начинается ~ 50–53 млн лет назад с парнокопытного индохиуса (Indohyus), который был ростом с енота, имел собачью мордочку, а телесной конституцией напоминал скорее олененка, так как скакал на длинных тонких ножках.

Так мог выглядеть индохиус (Indohyus) — первопредок современных китов. Источник

Так мог выглядеть индохиус (Indohyus) — первопредок современных китов. Источник

Он питался зеленью и быстро бегал, спасаясь от хищников. Их было немало, а нападать на него могли даже птицы — из тех, что покрупнее. Но у индохиуса была одна сверхспособность — он мог прыгнуть в реку или озеро и затаиться под водой. А поскольку по берегам обычно было много растительности, пригодной в пищу, они и стали основным ареалом обитания этих животных. Трудно поверить, что с этого тщедушного зверя, робко экспериментировавшего с водной средой, начнутся грандиозные эволюционные метаморфозы.

Есть уникальные находки, свидетельствующие о временах, когда киты уже стали похожи на обтекаемые подводные лодки, но ноги еще сохранили. Это скелеты, найденные в Вади-аль-Хитан, — они принадлежали 15-метровому базилозавру (Basilosaurus) и его меньшему собрату дорудону (Dorudon). Эти животные уже обитали в океане, но и тем и другим небольшие задние конечности могли пригодиться во время спаривания — чтобы удерживать самку в брачных объятиях на колышущихся волнах. То есть ноги для них были не чем-то вроде аппендикса, а весьма полезными в хозяйстве парными органами.

У современных же китов ноги сохранились в виде рудиментарных остатков тазовых костей, не соединенных с позвоночником и скрытых в брюшной мускулатуре.

Последовательность эволюции китов (иллюстрация из книги)

Последовательность эволюции китов (иллюстрация из книги)

Падение брутальных

Млекопитающие долгое время буквально путались под ногами у динозавров, занимая более чем скромную нишу. Так почему они в конечном итоге вышли в дамки?

Причиной стала грандиозная катастрофа — примерно 66 млн лет назад астероид столкнулся с Землей, изменив на ней примерно все и навсегда. Космическое тело (есть также версия, что это была комета) составлял в поперечнике ~ 10 км, что втрое шире Манхэттена и сравнимо с высотой горы Эверест. Он врезался в нынешний полуостров Юкатан в Мексиканском заливе, пробив дыру в земной коре в 40 км глубиной и 160 км в диаметре. От этого на теле Земли до наших дней сохранился шрам — кратер Чикшулуб на побережье Мексиканского залива.

Это была самая разрушительная катастрофа, из когда-либо происходивших на нашей планете. Ученые считают, что объемы высвободившейся от падения астероида энергии были сопоставимы со взрывом запредельного количества атомных бомб. То есть это было что-то невообразимое.

Без преувеличения можно сказать, что после падения астероида настало самое опасное время для какой-либо жизни за все 4,5 млрд лет существования Земли. В радиусе 1000 км от эпицентра удара все живое буквально испарилось. Дождь из расплавленного стекла шел несколько дней, «ядерная зима» длилась несколько десятилетий, а потом несколько тысячелетий пришлось на глобальное потепление.

Вымерло около 75% видов животных, в том числе все брутальные динозавры, которые долгое время доминировали в экосистемах. Речь не только о наземных видах: вымерли и длинношеие морские плезиозавры, а также такие летающие ящеры, как птеродактили (род птерозавров), которые долгое время не давали занять воздушные ниши птицам. Из динозавров удалось выжить только птицам (сегодня птиц на планете более 10 000 видов, вдвое больше, чем млекопитающих).

Ученые считают, что в то время исчезло ¾ всех видов, живших в конце мелового периода, а из млекопитающих выжило лишь 7% видов. Пали прежде всего крупные плотоядные и травоядные виды (например, дидельфодон). Мелкие же и всеядные животные, которые не брезговали падалью и гниющей растительностью, наоборот, получили шанс выжить, так как и до катастрофы привыкли довольствоваться малым.

Но и эти млекопитающие тоже были на грани и вполне могли разделить судьбу динозавров. Падение астероида стало для них одновременно и величайшей катастрофой, и великим эволюционным шансом.

И они воспользовались ситуацией сполна. Для сравнения: после катастрофы не только выжили, но еще и дожили до наших дней те же крокодилы, черепахи и лягушки. Но их эволюционные успехи не сравнимы с успехами млекопитающих, столь развившихся и диверсифицировавшихся за то же время. Гибкость и умение приспосабливаться позволили млекопитающим опередить других. Многие из них стали перемещаться по континентам, заполняя ниши вымерших видов. Млекопитающие эволюционировали, крепли и разделялись на новые виды.

А еще увеличивались в размерах.

«На протяжении 100 с лишним миллионов лет они были стеснены, зажаты в мелкоразмерных нишах и не могли вырасти крупнее росомахи, а теперь вдруг оказались на свободе. Почему — не секрет: исчезли динозавры. Млекопитающих больше ничто не сдерживало, и буквально за сотни тысяч лет — мгновение в истории Земли — плацентарные млекопитающие стали осваивать ниши, которые когда-то занимали трицератопс, утконосые динозавры и рапторы. <...> Мир стал миром млекопитающих».

Дальше будет только хуже

Среди всего множества млекопитающих, заполонивших планету и ставших над ней владычествовать, есть одно живое существо, сравниться с которым по очень многим критериям не может никто. Это человек, который доэволюционировал до того, что стал сравним с геологической силой.

Уже определено место, символически означающее начало новой геологической эпохи — антропоцена, то есть доминирования человека на Земле. Это озеро Кроуфорд-Лейк недалеко от Торонто, в отложениях которого находят частицы плутония, попавшие туда после атомных взрывов на полигонах в 1950-е. Изотопы плутония, полученные в результате испытаний водородной бомбы, выбрали в качестве ключевого маркера антропоцена. Кроуфорд-Лейк находится в известняковой воронке глубиной 24 м, его форма не дает придонным и поверхностным водам смешиваться, что позволяет отложениям накапливаться слоями. Переход в антропоцен будет означать конец предыдущей эпохи — голоцена, длившегося 11 700 лет.

Воздействие людей на планету пока еще не сопоставимо с падением астероида, похоронившего динозавров. Но ключевое здесь «пока» — человеческому совершенству, как известно, предела нет. Ранее мы рассказывали, как человек стал причиной гибели множества видов мегафауны, он также необратимо изменил климат и запустил шестое массовое вымирание. Автор «Эры млекопитающих» считает, что дальше все будет только хуже. С появлением человека темпы вымирания ускорились в десятки раз — если динамика сохранится, то к 2100 году вымрет более 500 видов млекопитающих. То есть без малого 10% из сегодняшнего биоразнообразия.

Стив Брусатти говорит прямо: времена для млекопитающих сейчас не лучшие. Даже если каким-то чудом вымирание вдруг будет полностью остановлено прямо сейчас, понадобится не одно тысячелетие, чтобы вернуть утраченное разнообразие.

Сокращаться будет и человеческая популяция, несмотря на все разговоры о перенаселенности планеты. Ученые считают, что население Земли достигнет пика ориентировочно к 2065 году, а потом начнется резкий спад, который сократит нашу численность к 2100 году до 8,8 млрд. Причиной демографической ямы станут климатические изменения, которые принимают сегодня вид новых норм. В будущем нас ожидают все более долгие периоды аномальной жары, засуха, лесные пожары, дефицит ресурсов (в частности, питьевой воды), а также деградация природных систем в целом.

«<...> я думаю, что наш человеческий вид в беде. Возросшие температуры будут превышать те пределы, в которых мы эволюционировали. Мы окажемся вырванными из нашего уютного межледниковья, антуража всей мировой истории Homo sapiens, где температуры комфортны, полярные льды направляют течения, несущие теплую воду в высокие широты, а урожаи удобно выращивать на ледниковых наносах почвы. Уровень моря поднимается, как уже бывало не раз, но впервые море будет наступать на наши города — ведь многие из них расположены именно там, где суша встречается с морем. Мы можем погибнуть, а можем приспособиться».

Зов неандертальской крови

Еще совсем недавно — 40 000–50 000 лет назад — на земле одновременно жили целых пять разных видов людей: неандертальцы, эректусы, «хоббиты» (низкорослые жители острова Флорес), денисовцы и сапиенсы. Из пяти этих эволюционных проектов выжила лишь одна ветвь — Homo sapiens, наши прямые предки (мы же правильно называемся Homo sapiens sapiens). С точки зрения эволюции логичнее было бы, чтобы сейчас на планете соседствовали несколько видов людей (гоминин → приматов → млекопитающих), подобно тому, как сосуществуют множество видов собак и кошек. То, что выжили мы одни, вообще-то большая редкость, если не аномалия, так как отражает самый низкий уровень разнообразия вида.

Но мы сохранили память о наших «братьях» в своем генетическом коде: у большинства современных людей есть от 1,5 до 2,8% генов неандертальцев и от 0,3 до 5,6% генов денисовцев. Все потому, что представители близкородственных видов пересекались в пространстве — например, после исхода из Африки во время расселения на Ближнем Востоке, где они встретились и познали друг друга. Соответственно, у них были совместные дети. Нет примеси неандертальских генов только у коренных африканцев — тех, чьи предки никогда не покидали континент. Какое удивление это вызвало бы у сторонников расовой теории, если бы они узнали, что негры генетически самые «чистые».

Кстати, эволюционное путешествие приматов, в том числе и человека, началось со зверя, тоже вовсе не похожего на обезьян. Первопредок приматов — пургаториус (Purgatorius) — это скорее белка. Зверек этот представлял собой переходное звено между насекомоядными и современными приматами.

Пургаториус убегает от динозавра. Источник

Пургаториус убегает от динозавра. Источник

Да что вы знаете о токсичности

Современный человек продолжает эволюционировать. Например, у нас появилась дополнительная артерия, а мозг уменьшился. Эволюция никогда не останавливается — и она далеко не всегда про прогресс. Есть мнение, что у эволюции есть три пути: развитие, баланс и дегенерация. Последнее происходит, когда пища становится легко достижимой, безопасности ничто не угрожает, да и в целом нет потребности совершать лишние телодвижения. Подобным образом выродились морские усоногие раки Sacculina — они утратили конечности, превратившись в некое подобие гриба, паразитирующего на крабах.

Впрочем, есть вещи, куда более интересные, чем деградация, — например, ученые предполагают, что в далеком будущем человек может стать... ядовитым.

Сегодня единственные ядовитые приматы — это безобидные с виду толстые лори. Но что общего у них, например, с каракатицами, скорпионами и змеями? Все они развили относительно редкую способность вырабатывать яд — химические токсины, которые убивают или парализуют укусом.

Ученые не исключают, что когда-нибудь ядовитость может развиться и у других животных. Поскольку яд представляет собой сложную смесь белков, животные, его производящие, в процессе эволюции сформировали молекулярную систему, которая способна правильно сворачивать цепочки аминокислот высокоспецифичным образом. Без этого невозможно было бы противостоять клеточному стрессу, вызванному выработкой яда. Чтобы лучше понять этот процесс, ученые изучили ядовитые железы тайваньской змеи хабу и ямчатой гадюки. Так удалось идентифицировать гены, связанные с производством яда. Исследователи назвали их «сетью метаядов».

Далее ученые стали искать аналогичные «сети» в геномах других живых существ: мышей, собак, а также людей. Оказалось, что и у них есть эти структуры — иными словами, млекопитающие и змеи имеют общее регуляторное ядро, способное в теории вырабатывать яд. Только змеи используют его для производства яда, а большинство других животных — слюны. Это первое убедительное доказательство гипотезы, что ядовитые железы развились из ранних слюнных желез. Поэтому гипотетически многие животные, а вместе с ними и люди, тоже когда-нибудь могли бы стать ядовитыми.

Впрочем, до этих славных времен венец творения вряд ли дотянет.