Катание на Солнце

Отрывок из книги «На небе никого»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

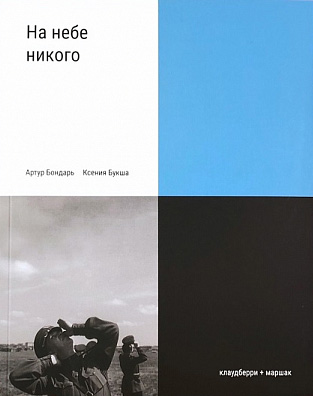

Ксения Букша, Артур Бондарь. На небе никого. СПб.: Клаудберри, 2023. Содержание

Меня дети, внуки спрашивали:

Меня дети, внуки спрашивали:

— Бабушка, а правда, что ты в войну на шаре с газом случайно улетела?

— Правда, — говорю.

И все как один:

— Ой, вот бы нам тоже. Ой, вот, наверно, это весело.

— Ой, — говорю, — с ума сойти как весело. Просто обхохочешься!

Мы, бойцы аэростатного заграждения, шагаем по набережной с винтовками за спиной и несем газгольдеры. Газгольдеры — здоровенные шары с водородом для нашего аэростата. Мы идем и вчетвером поддерживаем один такой резиновый шар, который нам дали на заводе, а он плывет между нами, пузатый, огромный. Выглядит это почти торжественно: как будто газгольдеры — это важные гости, которых мы почтительно сопровождаем.

Так оно и есть. Шары с водородом нужны для заправки аэростатов. Аэростаты нужны, чтобы мешать фашистам бомбить Ленинград. Огромная «колбаса» поднимается в воздух, на высоту два километра. К ней привязан трос — на нем еще один аэростат, уже на высоте четыре километра. Вот такой «бутерброд». Фашистский летчик налетает на веревку, запутывается в тросе и падает. А если не падает, то цепляет мину, привязанную к аэростату, и взрывается прямо в воздухе. Вот почему наша служба — исключительной важности.

Нашему аэростату нужно для заправки три таких шара, а нас всего шесть девушек. Это значит, что сегодня нам пришлось ходить на завод дважды. Близится ночь, и нам нужно успеть на базу, чтобы заправить аэростат и поднять его в воздух. Мы шагаем по набережной. Ветрено и почти темно — и это еще не самая плохая погода. Зимой было гораздо хуже. Носили мы газгольдеры и в минус тридцать, и в метель, когда ноги вязнут в снегу, когда тошнит от страшного голода. А самая плохая погода — это артобстрел. Но об этом лучше и не думать. Если снаряд попадет в газгольдер, от нас останутся кучки пепла.

Быть в аэростатном заграждении — трудная и опасная работа. Аэростат нужно не только заправить, но и поднять наверх. Спускать и поднимать аэростаты приходится на лебедке, которую мы устанавливаем на грузовик. Мы используем лебедки, которые раньше были в лифтах. Наш главный инженер, гениальный человек, придумал, как для этих лебедок использовать вместо бензина тот же водород, который мы закачиваем в аэростаты. Постепенно, с каждым днем, в аэростат проникает все больше воздуха. Нужно измерять, сколько водорода осталось в аэростате, потому что, если воздуха станет слишком много, аэростат взорвется. Но у нас нет своего прибора, так что к нам приезжают и меряют техники, но только иногда. Позавчера оказалось, что в нашем аэростате уже так много воздуха, что он в любой момент может взорваться. Поэтому нас и отправили на завод за газгольдерами с новым водородом.

И вот мы шагаем по осенней набережной, за плечами у нас винтовки, а рядом с нами плывут легкие, тугие газгольдеры. От них пахнет резиной. Водород — он не должен пахнуть, но наш водород пахнет. Я не знаю, как называется этот запах. Видимо, в нашем водороде есть какие-то примеси. Но гораздо сильнее пахнет резина. Я представляю себе, что газгольдеры — наши друзья. Еще я представляю себе, как там, внутри газгольдера. Там, конечно, совсем темно. И еще там нет воздуха. И слава богу!

Нас в отряде аэростатного заграждения — шесть девушек. Но только я одна здесь с самого начала. Когда-то нас было двенадцать, но всех парней отправили на фронт. Потом умерла от голода Мирка, потом Надя. Дистрофия — такой болезни раньше не было. Сейчас мы тоже очень худые. А ветер все сильнее — не так-то просто удержать газгольдер. Куда ты, говорю я ему, погоди, не спеши.

Тем первым блокадным летом я впервые за много месяцев разделась до белья и стала разглядывать себя в зеркале. Оказалось, что в зеркале совсем другая девушка, не та, которую я знала раньше. Та, что раньше, была белая, розовая, руки и ноги у нее были сильные, волосы русые, пышные. Теперь везде были тени, кости. Кожа — как на старом кошельке, темная и морщинистая. Пупок стал огромный и тоже темный. Остриженные после болезни волосы, когда начали расти, стали серые, мягкие, тонкие. И я подумала, глядя на себя в зеркало: наверное, теперь я навсегда останусь немножко старухой. Мне от этого не стало грустно, но я подумала: а, все равно, так даже и лучше. Ведь внутри я тоже постарела, странно было бы, если бы снаружи, на вид, осталась как была.

Из нашего отряда Алла, Катя и я пережили зиму, но, когда наступила весна, их обеих убило снарядом. Мы готовили аэростат к подъему. Я спаслась чудом: как раз в те секунды, когда прилетел снаряд, случайно зашла за грузовик. Машину качнуло, я полетела на землю, но осталась цела.

Оля, с которой мы жили в одной комнате, работала хирургической медсестрой. Зимой она жила в клинике, а с весны мы опять поселились вместе. У нас была очень уютная крошечная комнатка: печку натопим, темно, тепло, тикают часы. Если есть что поесть, то кажется, что войны как будто и нет.

Оля часто беспокоилась за меня. Говорила, что у меня опасная служба. Но мне казалось, у нее хуже, я бы не смогла. Ужасные были ранения. Я ходила к ним сдавать кровь, при мне привезли двухлетнего ребенка без ножек, оторвало при артобстреле.

— Олька, — говорю, — я бы тут не смогла работать.

А Олька говорит:

— Уже перестаешь что-то чувствовать.

Я бы не смогла ничего не чувствовать. Поэтому и медсестра из меня не получилась.

Зато я сдавала кровь для раненых. За это давали кусок хлеба, а на нем кубик маслица. Мне вечно хотелось есть, мы все время говорили про еду. И я мечтала, что, если было бы можно, я бы всю свою кровь обменяла на сливочное масло.

Так вот... Мы шагаем по набережной, а за спиной у нас винтовки. Мы — бойцы аэростатного заграждения. Солнце почти село. Становится все холоднее. Ветер пронизывает до костей. Солнце — это ведь тоже шар, состоящий по большей части из водорода. Значит, наш газгольдер немного похож на Солнце.

Вдруг напарница позади меня спотыкается и падает. С ней что-то случилось, она кричит — может быть, стало плохо. Но я не могу ей помочь, мне нужно удерживать газгольдер. Резкие порывы ветра треплют его. Я крепче хватаюсь за стропу. Газгольдер летит на меня. Вдруг я вижу, что ветер вырвал стропы из рук у Сани и Любы, и понимаю, что сейчас наш шар с водородом 130 улетит. Это значит, упустили драгоценный газ для заправки! Мало нам не покажется! Быстро наматываю стропу на руку, упираюсь ногами в мокрый октябрьский асфальт. Но удержать не получается. Меня тащит по листьям. Саня догоняет шар, дергает на себя, но стропы выскальзывают, шар рывком поднимается вверх, и я — за ним. Меня накрывает паника: отпустить и спрыгнуть? — но уже поздно. Шар буквально вспархивает вверх.

Кажется, я кричу. Мне не видно, что там подо мной. Кто-то кричит мне в ответ, но я плохо разбираю слова. Шум ветра, меня бросает на ветки дерева, потом тащит выше и выше, к темнеющему небу. Внизу — темно-серая Нева в белой пене. Я понимаю, что сейчас свалюсь в реку и утону в ледяной воде. Режет руку, обмотанную стропой; хватаюсь другой ладонью, стропа выскальзывает, а ветер тащит меня выше и выше — и прямо к заливу!

Дома и улицы внизу стали совсем маленькими. Мы летели очень быстро и, видимо, недолго. Хотя мне-то, конечно, казалось, что это длилось вечность. Я оцепенела вся от ужаса. Руку выкручивает, очень больно, пальцы онемели, раздулись. Ветер на высоте, меня мотает, крутит. Запаниковала. Но одна мысль была. Я почувствовала, что виновата перед мамой, перед папой: что они подумают, если я погибну.

Я стала разговаривать с газгольдером. Как будто он был живой и специально улетел. А может, чего-то испугался, как у лошадей бывает.

— Хватит! — говорю. — Стой! Спускайся вниз! Ну! Пожалуйста! Сволочь ты! Давай! Лети вниз!

Еще и не так, а матом, последними словами. Ревела, орала что было мочи.

Мне очень повезло. Ветер, что ли, стал потише, а может, газгольдер меня послушал, все-таки я его очень почтительно несла по набережной. Когда мы стали опускаться к воде, нас заметили моряки и быстро организовали спасение. Только мы опустились на воду, а они уже в лодке. Я вцепилась в газгольдер, держусь, вода ледяная, винтовка еще за спиной тянет ко дну. Хорошо, что быстро меня спасли. Я даже не заболела, только голос сорвала. На руке остались шрамы от стропы, но кровообращение сразу восстановилось.

Никакого наказания нам не назначили, а мне за то, что газгольдер спасла, никакой награды тоже не дали. Наш главный инженер, гениальный человек, меня с тех пор иначе и не называл, как «девочка на шаре».

Так вот, когда меня внуки и дети спрашивали, весело ли мне было на шаре летать, я им не говорила никогда, что мне было совсем невесело. Почему-то мне не хотелось так говорить. Не потому что я им врала или берегла их. Нет, когда я рассказывала про блокаду, про войну, то ничего не приукрашивала. Но вот про эту историю мне и самой со временем стало казаться, что... Ну, ничего страшного. Ведь я осталась жива, невредима. И не каждому доводится так вот полетать над городом. Я, можно считать, везунчик.

Мне раньше часто снилось, как я лечу. И сначала это были жуткие сны — я улетала куда-то с концами, в космос, или лопался шар и я падала в море. А потом, уже к старости, все стерлось, позабылось. И мне стали сниться другие сны, с другим настроением. Например, однажды приснилось, что для переживших блокаду устроили аттракцион — обзорная экскурсия над городом, катание на Солнце. Как колесо обозрения, только весь день катаешься. На самом рассвете быстро цепляют качели с перекладиной к Солнцу, и оно медленно идет вверх. Потом оно плывет по небу над городом, а я сижу, ножками болтаю, держусь за веревочки. Лечу на нем, как на воздушном шаре. А внизу город, везде сирень цветет, все такое солнечное — белое, розовое.