«Взгляни на слона, что я рядом с тобою создал!»

О революционном переводе Пятикнижия на немецкий язык

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Кто переводит стих Писания дословно — лжет; кто прибавляет — богохульствует.(Тосефта Мегилла, 3)

Прежде чем обратиться к переводческому проекту Мендельсона, стоит сказать несколько слов о предшествующей традиции, с которой ему пришлось иметь дело. С древних времен вопрос перевода Писания стоял для иудаизма очень остро: он был одновременно крайне актуальным и крайне болезненным. Древнееврейский язык, на котором создавалась большая часть книг Писания, уже со времен вавилонского пленения (VI в. до н. э.) постепенно вытеснялся из сферы повседневного общения. Священные тексты становились все менее понятны для людей, специально не обучавшихся их чтению. Однако создание параллельного текста Писания на другом языке в иудейской традиции расценивалось как кощунство. Греческий перевод (Септуагинта), созданный в III в. до нашей эры, пользовался настолько дурной славой, что древняя арамейская хроника Мегиллат Таанит сообщает, что его появление вызвало настоящую катастрофу: «Тора была записана по-гречески, и тьма покрыла землю на три дня». К первому веку нашей эры начали распространяться записи арамейские переводы-толкования, т. н. таргумы — но произошло это далеко не без сопротивления, а на роль замены оригинального текста таргумы заведомо не годились и не претендовали.

Итак, к письменным переводам иудейская традиция относилась с заведомым подозрением, поэтому в литургической практике и в обучении ивриту обычно использовались устные переводы, пословные или построчные. Каждый стих недельного отрывка Торы в синагоге предписывалось прочесть «дважды в оригинале и единожды в переводе» (Вав. Талмуд, Брахот 8а). Первоначально эти переводы делались на арамейский, затем — на греческий, впоследствии — на другие языки, на которых говорила конкретная община. Эта богослужебная практика, сохранявшаяся по мере расселения евреев диаспоры, дошла и до средневековой Европы. Так, анонимный трактат Xlll века, созданный в северной Франции, велит при чтении Торы переводить читаемое на французский: «Мудрецы, ученики экзилархов, обыкновенно читали недельный отрывок дважды в Писании и единожды в переводе. Дважды в Писании — из любви к Торе, ибо все, что любят, читают дважды, и единожды в переводе — чтобы дать услышать слово Торы женщинам и неученым людям, дабы страх Божий вошел в их сердца. Так же и французам [т. е. французским евреям] нужно по субботам дважды прочитывать недельный отрывок в Писании и единожды в переводе, на языке земли».

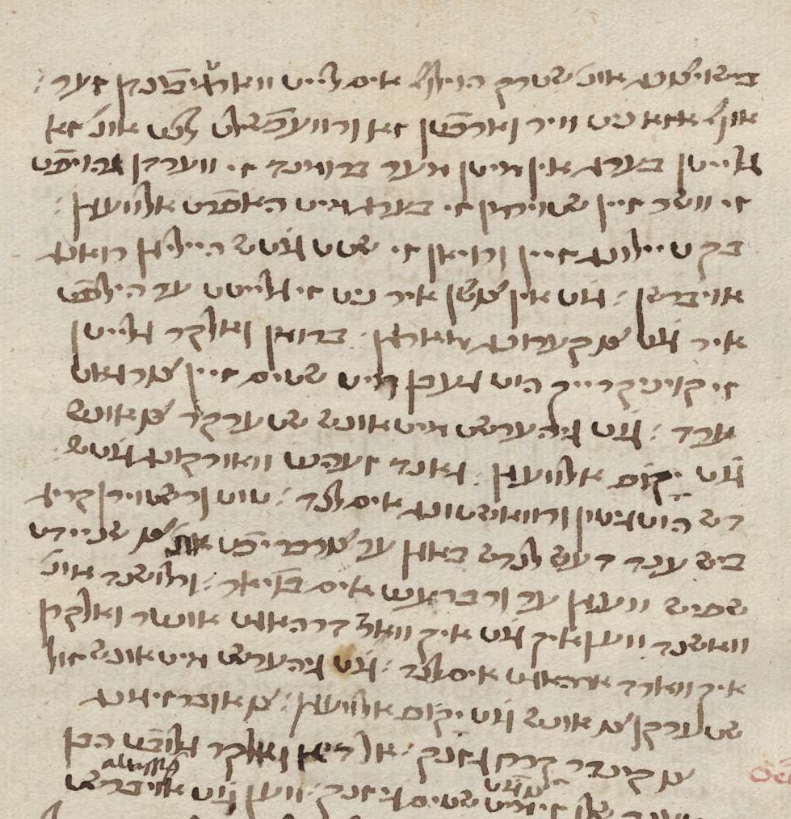

Такая же практика принята была и у евреев германских земель. О некоторых особенностях традиции такого устного перевода рассказывают сохранившиеся вспомогательные записи — обычно это конспективные тексты, фиксирующие в первую очередь ключевые существительные, эпитеты и глаголы. Все они отличаются предельной дотошностью в воспроизведении формальных грамматических показателей оригинала — переводчики были готовы пожертвовать не только порядком слов, характерным для германского синтаксиса, но и родом существительного. Часто в процессе такого перевода приходилось прибегать к сложным неологизмам и синтаксическим новшествам — впоследствии они во многом отразились в структуре языка идиш.

***

Мозес Мендельсон (1729–1786)

Мозес Мендельсон (1729–1786)

Лидер движения берлинской Гаскалы (иудейского Просвещения) Моисей Мендельсон, в конце семидесятых годов XVIII века взявшийся за немецкий перевод Торы, предназначенный для чтения в германоязычной еврейской диаспоре, своей задачей видел, с одной стороны, радикальное преобразование самого процесса перевода, а с другой — уничтожение идиша: того самого языка, который формировался под активным воздействием этого переводческого процесса. В обширной статье под названием «Путеводный свет», Ор ла-нетива, которую Мендельсон предпосылает своему переводу в качестве предисловия, он решительно отвергает предшествующую иудейскую переводческую практику. Из знаменитой формулы «Кто переводит стих Писания дословно — лжет, кто прибавляет — богохульствует», Мендельсон берет только первую часть. Такой переводчик, пишет Мендельсон, назван лжецом, «ибо он дает по видимости верный перевод, не выпуская ни слова — в том смысле что нет ни одного слова, какого бы он не перевел — однако лжет, ибо тем самым теряется содержание и замутняется цель». «Правдивый переводчик», по словам Мендельсона, «часто принужден переменять, прибавлять, выпускать и изменять порядок текста, чтобы передать цель говорившего в оригинале. Никто не вредит значению больше и не наносит большего урона, как тот, кто сохраняет слова, кто переводит слово за словом». В качестве мишени Мендельсон выбрал популярный в то время идишский перевод Йекутиэля Блица (1634–1684) — перевод Писания на идиш, который во многом опирался на средневековую устную традицию пословных переводов, однако не стремился к такой же формальной точности и поэтому представлял собой уже связный литературный текст. Мендельсон работу Блица характеризует следующим образом: «Ему неведома была сущность святого языка и совершенно не понятна глубина его выражений. А то, что ему было из них доступно, он перевел речью косноязычных, превратно и весьма порочно; бегло говорящему читателю все это отвратительно».

Упрек в адрес языка перевода целиком относится к тому факту, что текст Блица написан на идише. Впрочем, Мендельсон смотрел на этот язык совсем не так, как смотрим на него мы сегодня. Дело в том, что статус независимого языка идиш завоевал себе в глазах европейской науки намного позже. Произошло это, во-первых, благодаря достижениям классической идишской литературы XIX века, а во-вторых — благодаря упорной и самоотверженной борьбе идишистов за этот статус в академическом и политическом пространстве. Сам Блиц, живший в XVII веке, язык своего перевода называет, конечно, не идишем (как общеупотребимый термин это обозначение окончательно укрепилось только в XX столетии), а лашон ашкеназ, то есть попросту «немецкий язык». Мендельсон в этом «ашкеназском» языке тоже видит некоторую специфическую разновидность немецкого — в современном смысле этого слова. Высшей формой этого языка в глазах Мендельсона будет книжный стандарт, так называемый верхненемецкий, Hochdeutsch. Идиш, на котором выполнил свой перевод Блиц, для Мендельсона выглядит всего лишь как одна из «непросвещенных» форм того же немецкого языка — «косноязычная», низкая и недостойная тех, кто, как он выражается, «бегло говорит» на немецком.

Отношение Мендельсона к идишу было характерно как для движения Гаскалы в целом, так и вообще для европейской науки того времени. С точки зрения Мендельсона, идиш представляет собой форму немецкого языка, которая имеет смешанное (германо-ивритское) происхождение. В силу этого смешанного происхождения она предельно неупорядочена в грамматическом отношении, а значит — вредоносна для ума и нравов простого еврея. Категорически возражая против проекта, предлагавшего перевести текст судебной присяги в Пруссии на идиш (чтобы она была хорошо понятна при произнесении участвующим в процессах евреям), Мендельсон сетовал: «Боюсь, этот жаргон [т. е. идиш] немало повинен в безнравственности простого люда». Какая связь может существовать между языком и нравственностью? В рамках просвещенческой философии языка — самая прямая. Начать можно с того, что (как пишет другой видный представитель берлинской Гаскалы, ученик Мендельсона Давид Фридлендер) — «на так называемом еврейско-немецком языке ребенок не может получить верных понятий ни об одной вещи этого мира». Почему? Дело в том, что идиш (в первую очередь в силу своего синтетического происхождения) рассматривался просветителями как язык принципиально неправильный (regellos): то есть не то что нарушающий какие-то правила, а вообще всяких общих правил лишенный. Популярный в XVIII столетии «Учебник для основательного изучения еврейско-немецкого языка», составленный Готтфридом Зелигом (крестившимся в протестантизм евреем), несмотря на обещанное в заглавии «основательное изучение», в предисловии предупреждает читателя, что по-настоящему изучить идиш в общем-то невозможно — именно потому, что никаких общих правил в нем не существует, а все частные подобия и аналогии имеют случайное происхождение и поэтому носят предельно хаотичный характер. Между тем для просвещенческой мысли организация понятий в уме и организация слов в языке соотносятся практически напрямую. Так что выходит, что на языке, который (как кажется просветителям) лишен общих грамматических правил и (как выражался еще один знаменитый мыслитель, Соломон Маймон) представляет собой «невразумительный жаргон», могут говорить лишь люди, «чьи мысли по большей части спутаны». Поскольку же все в человеке (тут мы возвращаемся к аргументации Фридлендера) не только «разумное познание», но и «истинный страх Божий, и подлинная мораль», в свою очередь, «основывается на ясных и отчетливых понятиях» — то лишенное таких «ясных и отчетливых понятий» хаотичное мышление, сформированное хаотичным языком, приводит человека к безнравственному поведению. А кроме того, оно не позволяет ему постичь основоположений собственной религии — ибо даже если человек овладевает священными текстами, то происходит это в любом случае через посредство «испорченного» языка, который извращает понятия в его уме и не дает ему проникнуть в суть древнееврейского языка и в смысл Писания. В книге под несколько обманчивым названием «Речи мудрости и примирения ко всей еврейской нации» еще один деятель берлинской Гаскалы, Нафтали Герц Вессели, яростно нападает на практику последовательного перевода при изучении текстов на иврите: «Не зная даже грамматических правил еврейского (hebräisch) языка, поляк [т. е. польский еврей] учит немецкого отрока Святому Писанию, на одному ему понятном немецко-подобном языке, и в зрелые лета на том же языке наставляет его в Святом Законе, в толкованиях и изъяснениях Писания. Тщетно источают сокровища красот своих Святые Писания, сии неиссякаемые источники истины. Еврейский отрок, лишенный всякого языка, не умеет ни пользоваться ими, ни ценить их».

Проект перевода Писания на немецкий язык был, таким образом, естественным ответом на все проблемы, которые, с точки зрения просветителей XVIII века, существовали в современном им иудаизме. Главной задачей такого проекта было передать верующим содержание Писания, чтобы они смогли руководствоваться этим содержанием как в религиозных воззрениях, так и в собственных поступках. Однако эта задача, с точки зрения просветителей, была разрешима только путем приучения верующих к рационально организованному немецкому языку. Только он может, во-первых, привить им такие понятия о мире, которые позволят им познавать действительности и понимать истины Писания; с другой стороны — только он откроет им доступ к святому языку, к библейскому ивриту (прежде, по мысли просветителей, посредство идиша как хаотичного и «смешанного» языка такой возможности им не давало). Поэтому, кроме прочего, во вступлении к своему переводу Мендельсон предлагает и краткий логико-грамматический экскурс, который должен был дать читателям первое представление об устройстве человеческого мышления — и о тех правилах древнееврейского языка, в котором отразились базовые особенности этого устройства.

Страница средневекового идишского перевода псалмов (ок. 1300 г.)

Страница средневекового идишского перевода псалмов (ок. 1300 г.)

***

Мы видим, что новый перевод должен был впитать в себя многие достижения европейской рациональной философии. Однако в то же время он должен был в каком-то смысле оставаться верным и иудейской традиции. Мендельсон, в предисловии представляя собственный немецкий перевод Торы читателям, досадует, что после Блица «до сих пор никто не потрудился кривое сделать прямым и перевести святую Тору на верный язык, как он принят и употребим в нашем поколении. Сыны детей Израиля скитаются, ища слова Господня в переводах христианских ученых <...> Однако этот путь, на который ступили многие сыны нашего народа, полон ловушек и препон для странствующих, и от него проистекает великое зло. Ибо христианские ученые, не приемлющие традиций наших мудрецов <...> обращают слово Торы в разоренную стену, которую всякий может перелезть, чтобы хозяйничать внутри по своему произволу». Ученые-христиане, по словам Мендельсона, читают «слова Торы и все, что в ней сказано, не как нечто, что следует делать и соблюдать, но как исторический труд, из которого можно узнать, что случилось в древние времена <...> Этой цели не повредит, коли кое-где отдельные вещи будут изменены прибавлением или пропуском букв или слов».

В это время, во второй половине XVIII века, разрабатывавшийся «учеными-христианами» историко-филологический подход к тексту и к языку Писания (библейская критика) уже приносил богатые научные плоды. Древнееврейский язык, с которым европейская наука вплоть до XVI столетия была вообще практически незнакома, к XIX веку войдет в число наиболее хорошо изученных языков на планете. Один из виднейших германских гебраистов XVIII века Иоганн Давид Михаэлис (1717–1791), внесший большой вклад в исследования грамматики и лексики библейского иврита, опубликовал на немецком языке собственный полный перевод Библии (1769–1792). Перед тем как обратиться к работе Мендельсона, заглянем в первый том этого перевода (Михаэлис начал с книги Иова) — чтобы увидеть, с какой меркой могли подходить к тексту Писания «христианские ученые» немецкого Просвещения.

Откроем сороковую главу и посмотрим на те описания Бегемота и Левиафана, которые мы только что видели в идишских переводах. В версии Михаэлиса 15 стих 40 главы звучит таким образом:

40: 15 Siehe den Elephanten, den ich neben dir geschaffen habe!

So wie das Rind frißt er Graß und Kräuter.

40: 15 Взгляни на слона, что я рядом с тобою создал!

Как бык, ест он зелень и травы.

Мы видим, что здесь перевод стремится не к точной передаче формы или смысла древнееврейского слова, а к аккуратности с точки зрения зоологии. Михаэлис дает к этой главе пространный комментарий, в котором объясняет, почему именно слон лучше всего подходит на роль описываемого животного — и вкратце характеризует его внешний вид и повадки. После чего добавляет: «Если кому придет охота почитать обо всем этом нечто более обстоятельное <...> советую ему обратиться к первой части „Естественной истории“ Бюффона». Такой подход предполагает, что за текстом Писания заведомо должна стоять некоторая реальность, поддающаяся рациональному познанию. Именно поэтому в качестве решающего аргумента в пользу того или иного перевода в данном случае может выступать не ссылка на традицию и даже не филологический разбор загадочной словесной формы, а информация из зоологического пособия.

В следующем пассаже, где речь идет о Левиафане, читаем:

40: 20 Weist du den Crocodil mit dem Angel zu fassen,

Und seine Zunge mit einem Strick zu binden?

40: 20 Сумеешь ли поймать удой крокодила,

И язык его подвязать лесой?

Очередной зоологический комментарий, в свою очередь, сообщает, что, судя по опыту египетских охотников, поймать крокодила не так уж и трудно — так что Иов, который на это оказывается неспособен, должен выглядеть в очах Всевышнего особенно жалко.

Этот пример показывает, как «христианский ученый» мог работать с текстом Писания — пытаясь за формулировками древнееврейского текста разглядеть научно познаваемую реальность и затем передать ее в адекватных выражениях современной науки. Мендельсон, критикуя такой подход, сам, однако, тоже считает себя вправе отступать от оригинального текста — передавая его «где слово в слово, а где сообразно значению и связи вещей». Он тоже отнюдь не строго придерживается буквы Писания и кое-где, как мы увидим, позволяет себе поразительные вольности. Разница, однако, будет в том, что вместо попыток разглядеть за библейским текстом природную или историческую реальность, Мендельсон пытается уловить в нем логическую структуру «святого языка» и вычленить моральное содержание, поддающееся изложению в рациональных понятиях на «чистом и правильном» немецком.

Как это выглядит? Откроем самое начало книги Берешит (Бытия) в мендельсоновском переводе. Но сперва, для сравнения, обратимся к первой странице идишского перевода Блица, который суммировал в себе предшествующую иудейскую традицию и которым был так недоволен Моисей Мендельсон:

1. Am an fang. Beschuf got himl un, erd.

2. Di erd var vist un ler, un var finster ouf dem ab grund. Un, der wind vun got shvebet ouf dem vasr.

1. В начале сотворил Бог небеса и землю.

2. Земля была пустынна и пуста, и было темно над бездной. И ветер Божий носился над водой.

В такой форме все для нас звучит достаточно знакомо. Кроме одного: вместо слова «дух» во втором стихе стоит слово «ветер». Древнееврейское существительное руах имело и то, и другое значение. Мартин Лютер, используя в этом месте слово Geist (дух), в примечании к своему переводу нарочно поясняет, как бы заранее отвечая на возможный вопрос: «Ветра тогда еще не было, потому сие должно означать Духа Святого». Традиция устных идишских переводов, которой наследует Блиц, напротив, предпочитала использовать прочтение vind, «ветер» — видимо, затем, чтобы отмежеваться от христианских немецких переводов и ничем не напоминать об их «Духе Святом», третьем лице христианского Бога.

Итак, для нас перевод Блица в этих первых строках может звучать вполне привычно. Однако Мендельсон не готов был с ним мириться. Его отталкивало все — и грамматика идиша, мало напоминающая стандартизованный немецкий язык XVIII века, и традиционная переводческая лексика, слово за словом воспроизводящая выражения оригинала. Откроем его собственный перевод:

1. Im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde.

2. Die Erde aber war unförmlich und vermischt; Finsterniß auf der Fläche des Abgrundes, und der göttliche Geist webend auf den Wassern.

1. В начале Бог сотворил небеса и землю.

2. Земля же была бесформенна и смешана; [была] тьма на поверхности бездны, и божественный дух, носящийся по водам.

Перевод Мендельсона с самого начала говорит с читателем на языке просвещенческой рациональности. Книга Берешит теперь не просто повествует о сотворении мира — она делает это, свободно оперируя лексиконом рациональной науки (бесформенный, поверхность). Этот язык, вырабатывавшийся в немецких университетах XVIII века и в творчестве авторов немецкого классицизма, и был тем самым «чистым и правильным языком», который обещал Мендельсон своим читателям в предисловии.

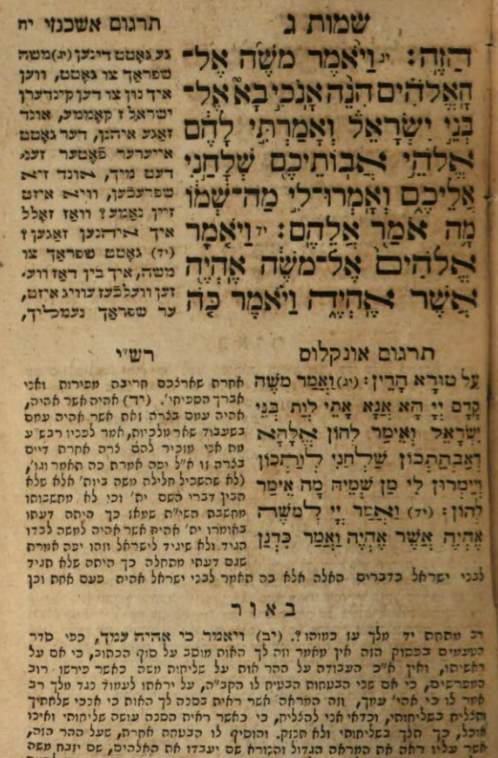

На любой странице мендельсоновского текста можно найти несколько примеров того, как в библейский текст проникает просвещенческая лексика — на стилистическом или понятийном уровне. Но самая смелая подмена такого рода обнаруживается в формуле, которой Мендельсон переводит непроизносимое четырехбуквенное имя Бога yhvh. В иудейской традиции оно при чтении вслух заменяется словом adonai («мой Господь») — причем традиция эта настолько древняя, что его реальное произношение реконструируется только гипотетически. В христианских переводах на его месте может встретиться или слово «Бог», или «Господь», или ошибочная расшифровка «Иегова». А Мендельсон выбирает для непроизносимого имени, наверное, самый неожиданный перевод: он последовательно заменяет его эпитетом «Вечный», нем. der Ewige. Логика, стоящая за этим решением, поясняется в комментарии к 14 стиху 3-й главы книги Шмот (Исход), где Бог открывает свое имя Моше. Здесь оно выглядит как личная форма глагола «быть» не то в настоящем, не то в будущем времени (в т. н. форме имперфекта). В ответ на просьбу Моше назвать свое имя Бог говорит: ’ehьеh ’аsher ’ehyеh — что переводится примерно так: «Я буду который буду», или «Я есть тот, кто есть». У Мендельсона этот стих звучит следующим образом:

14. Gott sprach zu Mosche: Ich bin das Wesen, welches ewig ist, er sprach nämlich: So sollst du zu den Kindern Jißrael’s sprechen: «Das ewige Wesen, welches sich nennt: ich bin ewig, hat mich zu euch gesendet».

15. Бог сказал Моше: Я сущность, которая вечна. Вот что сказал он: так скажи детям Израилевым: «Вечная сущность, которая зовется: „Я вечен“, послала меня к вам».

На картинке видно, как выглядит это место в одном из многочисленных переизданий перевода Мендельсона. Справа вверху страницы располагается текст Торы. Слева от него — таргум ашкенази, то есть немецкий перевод Мендельсона (правда, записанный буквами еврейского алфавита: при сравнительно очень высокой грамотности, латиницей в восточно-европейской и даже германской еврейской диаспоре владели немногие). Под ним, по левой стороне страницы, — классический комментарий Раши (XI век). Справа от комментария Раши — арамейский таргум Онкелоса. Внизу страницы располагается биур, комментарий на иврите (здесь он внизу страницы), составленный для оригинального издания перевода отчасти самим Мендельсоном, отчасти его учениками. Этот комментарий призван был как бы суммировать достижения традиционной экзегезы (не зря в этом переизданиии он мирно соседствует с комментариями Раши и таргумом Онкелоса). В данном случае биур оправдывает появление в тексте чисто просвещенческой идеи «вечного существа» — вместо формы четырехбуквенного Божьего имени, которое вслух смел произнести только первосвященник, раз в году, в Святая Святых Иерусалимского храма. Ссылаясь на мидраш, толкующий это место как обещание Бога не оставлять свой народ в изгнании, на таргум Онкелоса, переводящего это место как «буду быть с тем, с кем буду быть», на Гаона Саадию, толкующего его в том смысле, что Бог есть «тот, кто не преходил и не прейдет, первый и последний», и на «Путеводитель растерянных» Маймонида (Бог есть «существующее, имеющее существование в самом себе»), биур затем предлагает просвещенческое понятие «вечной сущности» в качестве немецкого варианта для этих определений, которые, по убеждению составителей комментария, верны все одновременно. Так издание перевода Мендельсона могло под видом внимательного к традиции толкования контрабандой проносить в сознание читателя совершенно новые понятия о мире и о Боге.

При этом нельзя сказать, чтобы никого из просветителей не смущал тот факт, что в языке Торы в древнееврейском оригинале не наблюдается ничего похожего на абстрактные понятия из новоевропейского научного арсенала типа «бесформенный», «исключительный» или «вечная сущность». Вообще, вопрос о том, как именно древний народ, изъяснявшийся на достаточно примитивном с точки зрения просвещенческой грамматики языке, мог при этом овладеть настолько абстрактными метафизическими представлениями как понятие о едином Боге или настолько совершенными моральными правилами как заповеди иудаизма, представлял серьезную проблему для просвещенческой философии языка. За ее разработку возьмутся уже ученики Мендельсона.

Впрочем, главные проблемы перед переводческим проектом Гаскалы вставали не на филологическом и не на метафизическом, а на религиозном уровне. Переводческие проекты просветителей вызывали резкое отторжение у авторитетных учителей-ортодоксов. Их настораживала не только переводческая техника, где (как с неудовольствием отмечал великий раввин Праги Йехезкель Ландау) «толкование направлено не на каждое отдельное слово, но на связь их», но и сам выбранный просветителями язык — немецкий, язык чужого народа, по-прежнему непонятный большинству евреев Центральной и Восточной Европы, язык, как выразился даян Праги Элеазар Флекелес, «невразумительный и трудный».

***

Ставка, которую деятели иудейского Просвещения сделали на немецкий язык, в конечном счете оправдалась. Просвещенческий проект Гаскалы требовал культурной ассимиляции евреев — и одновременно их гражданского равноправия с подданными-христианами. Овладение немецким языком стирало один из главных культурных барьеров, стоявший между членом еврейской диаспоры и его немецкоязычным окружением,— и подготавливало его к политической эмансипации. Перевод Мендельсона сыграл в этом деле существенную роль. Его читали, по нему учились немецкому языку; немалый вклад в эту его популярность внес составленный сотрудниками Мендельсона подробный комментарий- биур (перевод Мендельсона многие приобретали именно ради него). О том, насколько он оказалось востребован, свидетельствует, в частности, вышедшее в 1812 году издание под названием «Микра Мефораш, или Разъятие прославленных переводов Торы и Хамеш Мегиллот». В этом издании текст Торы сопровождался пословным переводом — однако вместо привычных идишских выражений в скобках рядом с оригинальным текстом приводится уже «разъятый» на части перевод Мендельсона.

Франц Розенцвейг, говоря о непосредственно-культурном эффекте мендельсоновского перевода, замечал, что немецкая публика с этим эффектом столкнулась, когда «вдруг откуда ни возьмись в немецкой литературе и журналистике появилось поколение превосходных стилистов еврейского происхождения». Просветителям действительно удалось многое сделать для распространения «чистого и правильного» языка и «ясных и отчетливых» понятий. Культурная стратегия Гаскалы, направленная на реформу школьного образования, подрыв авторитета традиционных религиозных институций, сближение быта еврейских сообществ с бытом их европейского окружения, имела большой эффект. Однако успех просветителей в каком-то смысле оказался страшнее провала. Разрушение языкового, бытового и отчасти даже теологического барьера между еврейской и европейской культурой привело к тому, что разница между иудаизмом и христианством в глазах «просвещенных» верующих становилась все менее отчетливой. Культурная стратегия просветителей Гаскалы во многом вдохновила последовавшие политические преобразования, направленные на уравнивание в правах подданых, исповедовавших христианство и иудаизм (так, в Пруссии после ряда неудачных проектов соответствующий закон был принят в 1812 году). С другой стороны, именно она, по-видимому, спровоцировала и эпидемию конверсий в первой половине XIX века: после того, как иудаизм заговорил на одном языке с европейской теологией и просвещенческой философией, евреи германских земель начали активно креститься в христианство.