Цветок гнева

Томас Бернхард: краткое введение в жизнь и творчество

От семьи Бернхард унаследовал только печатную машинку и вкус к одиноким прогулкам. Талантливый ученик своего деда, писателя и единственного собеседника, он наловчился со временем совершать их в пространстве собственной головы, и единственный ландшафт, который ему для этого требовался, — лист бумаги. Бернхард не стал ни скрипачом, как того желал дед, ни оперным певцом, как мечтал сам. Юношеские мечты разбогатеть со временем на торговле или хотя бы махнуть в Африку и зарабатывать там простым шофером (он обожал водить), тоже не сбылись. Томас Бернхард стал профессиональным литератором: начиная с публикации в издательстве «Зуркамп» романа «Стужа» (Frost), который сделал знаменитым 32-летнего автора, он будет зарабатывать деньги только за пишущей машинкой. Гонорары, премии, стипендии. «Страх влияния» он будет преодолевать с упрямством выскочки и последовательностью изобретателя-самоучки (одержимый «абсолютной» идеей дилетант — излюбленный типаж его драм и прозы). Есть ли литературная жизнь в Австрии после Кафки? На этот вопрос Бернхард ответил в конце концов утвердительно, изобретя совершенно уникальную стилевую манеру и по-своему странный, гипнотически затягивающий, как сладкий кошмар, ландшафт, в котором его альтер эго обустраивает свой собственный мир, коль скоро существующий кажется ему насквозь лживым. Отчаявшись быть услышанным с камерными, молитвенно чистыми (по-рилькевски) стихами (три сборника вышли один за другим в конце 1950-х), он меняет стратегию: в своей диковатой литературной оранжерее взрослеющий Бернхард растит «цветок гнева» (die Blume meines Zorns) — и стратегия оправдывается: гнев мизантропа слышен сразу и всеми, и не откликнуться на него невозможно.

И все-таки травма безответности, шепота и крика без отклика, пережитая Бернхардом в семье, затем в нацистском и позже в католическом пансионе, оставила свой след. Его лучшие — наиболее герметичные, не дающиеся слету — тексты написаны как настойчивое кружение вокруг музыкальной темы, как возвращение к тому же самому. И если формально это напоминает барочную фугу (которую он увековечил в своем романе о полувымышленном пианисте Глене Гульде, ровно 32 раза повторив словесную «тему» Гольдберг-вариации, приравняв повторы к числу пьес этого цикла Баха), то содержательно это очень схоже с фрейдовским «принуждением к повторению». Автор как психоаналитик снова и снова возвращает своих персонажей к одним и тем же ситуациям и словесным пассажам, словно пытаясь превратить травму в осознанное прошлое, помочь избыть ее, но боль все не уходит, оставаясь живым и ранящим настоящим.

«Биография боли»

«Биография боли» — так 26-летний Томас назовет одно из стихотворений в первом поэтическом сборнике «На земле и в аду» (Auf der Erde und in der Hölle. Salzburg: Otto Müller Verlag, 1957). Синонимической нюансировкой «боли», «страдания», «печали», даже библейских мук и мученичества автор занят с подобающей нежному возрасту серьезностью. Собственно «биографического» здесь крайне мало: деревенская жизнь, бедность, мечты о далеких городах, Париже и Венеции, отгороженность от семьи и сверстников — во всем этом больше общего, чем индивидуального. Как все неуслышанные подростки, он мечтает о собственных похоронах на глазах у равнодушных родителей. Он прокручивает так и эдак сцены последнего прощания, придавая им сновидческое двоение:

Я умру до рассвета и

до дуновения ветра и гомона детей, ссорящихся

о собаке, умру

в утро, которому уже никогда не стать

стихами; оно лишь печально, зелено и бесконечно,

это утро… мать и отец стоят

на мосту и думают,

я покидаю город, и передают мне всего-то

истлевшие свои вёсны в огромных корзинах и

видят меня —

и не видят меня, ведь

я умру до рассвета…

Qual, 1957

(Перевод с немецкого Веры Котелевской)

Да, с метафорического ножа, ранящего в самое сердце, капает кровь, одинокий мечтатель по-руссоистски бороздит леса и долы, из птиц предпочтительнее дрозды, сыплющиеся с ночных деревьев, и черный ворон, а лучшая участь, как грезится юному визионеру, — уснуть мертвым сном на морозе (именно так умрет герой его первого романа, заблудившийся в альпийскую стужу, как Роберт Вальзер). Тот, кто вскорости — и до последних дней — будет осыпать проклятиями католическую церковь, своим единственным поэтическим собеседником сделает Бога-отца, а латынь и церковные реалии — арсеналом своей поэзии. Бунт против лакановского «символического Отца» затянется на всю жизнь и увенчается opus’ом magnum «Изничтожение: Распад» (Auslöschung. Ein Zerfall, 1986).

Тот, кто заявит журналистам, что исток всего — «я сам», «всё во мне», скрупулезно будет разматывать клубок причин и следствий и посвятит исследованию своего происхождения и семьи, в тесном пространстве которой ему пришлось жить и выживать, пять романов «воспитания». Однако двигаться к этому «бесстыдному» («только бесстыдный пишет») самообнажению он будет десятки лет — первая книга, «Причина: Намек» выйдет только в 1975-м. И тем не менее это абсолютно типичный модернистский проект писательского мифотворчества. Мало найдется писателей, которые в своем жизнетворчестве парадоксально соединили такое презрение и такое пристрастие к «автобиографическому», как Томас Бернхард.

Тот, кто заявит журналистам, что исток всего — «я сам», «всё во мне», скрупулезно будет разматывать клубок причин и следствий и посвятит исследованию своего происхождения и семьи, в тесном пространстве которой ему пришлось жить и выживать, пять романов «воспитания». Однако двигаться к этому «бесстыдному» («только бесстыдный пишет») самообнажению он будет десятки лет — первая книга, «Причина: Намек» выйдет только в 1975-м. И тем не менее это абсолютно типичный модернистский проект писательского мифотворчества. Мало найдется писателей, которые в своем жизнетворчестве парадоксально соединили такое презрение и такое пристрастие к «автобиографическому», как Томас Бернхард.

«Всё во мне»?

Обстоятельства его рождения и раннего детства как нельзя лучше способствуют аутсайдерскому мифу: брошенная своим возлюбленным, зальцбургским плотником Алоизом Цукерстеттером, Герта Бернхард рожает внебрачного сына в Голландии, сбежав из Вены от родителей. Первые полгода она лишь изредка навещает сына у кормилиц и воспитателей, ибо вынуждена зарабатывать поденщиной. Затем внука принимает ее семья, и шесть лет он проводит с дедушкой и бабушкой в «раю» Зеекирхен. Возвращается к сыну мать не одна, а с мужем: отныне парикмахер Эмиль Фабиан будет содержать разрастающуюся семью, в которой Томасу отведено место то в прихожей, то в проходной комнате. Летом — впрочем, до самого ноября — приходится бегать босиком (не отсюда ли обувной фетишизм писателя?). Бытовая стесненность, невозможность уединиться в шумном семействе (а позже — коллективное житье-бытье в зальцбургском пансионе) обернется страстью Бернхарда к покупке и обустройству загородных домов (их будет три): они выглядят как покинутые жителями, идеально подходящие для одиночки пространства. И конечно, дед-писатель, чья спина, обернутая старой попоной, склоняется над рукописями, большинство из которых или не будет опубликовано никогда, или получит скромное признание слишком поздно для того, чтобы и сам пишущий, и посвятившая его литературному подвижничеству жена ощутили эту общую судьбу как удачливую. Бедность, бесславие, тщета — этот урок хорошо усвоил внук. И он по возможности корректирует свою историю, в реальности и на бумаге.

Томас Бернхард (Хенндорф, 1951)

Томас Бернхард (Хенндорф, 1951)Отучившись в Моцартеуме (зальцбургской Академии музыки и сценических искусств) всего два года, в официальной биографии он называет себя выпускником с дипломом о театре Брехта и Арто (здесь важно, как он видит свою реальность, а не какой она удалась или не удалась). Своих предков он выводит в автофикциональной пенталогии как богатых бюргеров-торговцев, а в финальном романе, пронизанном автобиографическими мотивами («Изничтожение: Распад»), наделяет героя аристократическим происхождением, поместьем с двумя оранжереями и пятью (!) залами библиотеки. Жизнь, проведенная на лоне природы в старинном замке, с изысканными трапезами и книжным изобилием, с перипатетическими прогулками и писательством в комфортном кабинете — таковы мечты Бернхарда, и они не только переплавляются в сюжеты, но и воплощаются им по мере сил в действительности. Во всяком случае, первым, на что он потратил литературную премию, был дом в Верхней Австрии…

Бунтующий одиночка, он повязан кровно-семейными узами крепче, чем может показаться. Собственной семьи он так и не создаст. А что же с любовью, эротикой, наконец? Единственное, что можно утверждать: 27 июля 1950 года (Бернхарду 19 лет) в клинике для легочных больных он знакомится с Хедвигой Ставяничек, вдовой, старше его на 36 лет, которая навсегда станет, как эвфемистично обозначит ее Бернхард, его «жизненным спутником» (Lebensmensch), а для посторонних — «моей тетей». С ней он будет путешествовать в «идеальнейшие места»: Италию, Пальма-де-Майорку, Португалию, бывшую Югославию. Море, которое он обожает, лето, отели (там ему пишется лучше всего) — все это связано с ней. Именно она сведет его со столичной богемой. В ее венской квартире Бернхард будет проводить некоторое время в году, но большую часть — в своих «крестьянских» резиденциях. В его романах и драмах почти все женщины, к которым герой испытывает сильные чувства, связаны с ним кровнородственными связями: сестра («Бетон», «Корректура»), сводная сестра и одновременно жена («Известковый завод») и, наконец, Lebensmensch — возлюбленная, о смерти которой скорбит герой «Старых мастеров» (1985), здесь исследователи единодушно усматривают память об умершей в 1984 году Хедвиге Ставяничек. (Не была ли она для Бернхарда своеобразной проекцией бабушки, верившей в гений своего мужа-писателя?)

Томас Бернхард и Хедвига Ставяничек. Зальцбург, 1954 год

Томас Бернхард и Хедвига Ставяничек. Зальцбург, 1954 годВ цикле бесед с журналистом Куртом Хофманом Бернхард уклончиво, а то и пренебрежительно-цинично отвечает на расспросы о женщинах: женщины «мешают писать книги», женщина «перерезает канат», на котором балансируешь, для секса «всегда найдется» какая-нибудь крестьянка. Возможно, болезнь легких и сердца, подорвавшая здоровье писателя еще в юности, повлияла на его представления о телесности: невозможность петь, невозможность дышать без угрозы зайтись в приступе кашля или задохнуться… Эльфрида Елинек, написавшая ему некролог, отметила эту тесную связь между страхом задохнуться, которому подвержены герои Бернхарда и сам писатель, и многотрудной голосовой прозой, которую надо осилить легкими. «Всякая побежденная болезнь — это капитал», — сказал писатель Курту Хофману.

«Разрушитель историй»

«Выражать нечего, выражать нечем, выражать не из чего, выражать нет силы, выражать нет желания — наряду с обязанностью выражать». Ставшая хрестоматийной фраза Беккета, которую связывают и с поэзией «после Освенцима», и с эстетикой минимализма, и, конечно, с абсурдистским мироощущением, точно описывает художественную стратегию Бернхарда. Несомненно, есть ряд текстов, где он еще сохраняет верность жизнеподобию. Без способности изображать и рассказывать не состоялись бы его пять книг о себе, не было бы ранних романов «Стужа» и «Амрас». Без протокольной манеры, превращающей бытовой или юридический казус в философскую притчу, не было бы «Происшествий» и «Имитатора голосов». (Здесь явно сказался юношеский опыт Бернхарда — судебного репортера, летописца униженных и оскорбленных Зальцбурга.) И все-таки оригинальный Бернхард — это минималистичная проза и драматургия, в которых любителю мимесиса просто не хватит воздуха, так безжалостно выкачан из них кислород реальности.

Как верно отметила литературовед Нина Павлова, в этих сюжетах «все свершилось еще до начала действия». Бернхард одним предложением в 10–15 строчек выпаливает фабулу, чтобы потом уже погрузить читателя в путешествие вокруг одной-единственной «комнаты» — черепной коробки размышляющего героя. Это не похоже на поток сознания Джойса, который дотошно и нежно обставляет эту самую комнату. Еще меньше это напоминает поток сознания у Вирджинии Вулф — вот где сознание не отрывается от зримого и ощутимого ни на секунду. И хотя Бернхард ссылается на Вулф (он обожал ее «Волны») и сюрреалистов, его техника мало похожа на автоматическое письмо: в спонтанность он не играет и не верит. Единственная аналогия — Беккет. Бернхард умалчивал, что он думает об ирландско-французском гении, Беккет ничего не знал о Бернхарде. И тем не менее Мартин Эсслин, автор книги «Театр абсурда», увидел множество ниточек, связывающих два этих таланта (в 1985 году он опубликовал обстоятельную статью в Modern Austrian Literature). Unsagbarkeit, Undarstellbarkeit — невозможность выразить, невозможность представить и изобразить — вот с чем работает Бернхард.

Что происходит с речью, когда мы пытаемся изобразить что-то волнующее и ранящее нас, но известное только нам одним? Это всегда жест между желанием умолчать и проговорить. Поверят ли нам, если мы вынесем из глубин свой опыт и облечем в известные всем слова? Хватит ли нам слов? Как, наконец, связать слова, чтобы они с предельной точностью рассказали всю «правду»? Ведь как повторял Бернхард, только «правду» (Wahrheit) следует искать и облачать в слова.

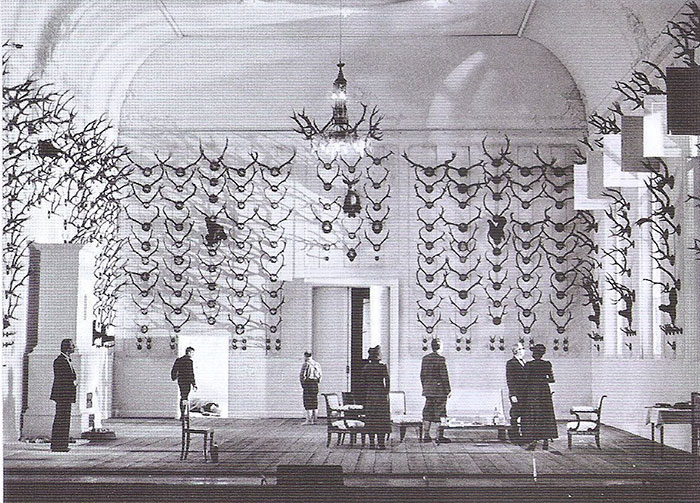

1/3 Сцена из спектакля по пьесе Бернхарда «Охотничий клуб» (Вена, «Бургтеатер», 1974 год) Фото: предоставлено автором 2/3

Сцена из спектакля по пьесе Бернхарда «Охотничий клуб» (Вена, «Бургтеатер», 1974 год) Фото: предоставлено автором 2/3  Сцена из спектакля по пьесе Бернхарда «Минетти» (Вюртембергский государственный театр, Штутгарт, 1976 год) Фото: предоставлено автором 3/3

Сцена из спектакля по пьесе Бернхарда «Минетти» (Вюртембергский государственный театр, Штутгарт, 1976 год) Фото: предоставлено автором 3/3  Сцена из спектакля по пьесе Бернхарда «Перед отставкой» (Вюртембергский государственный театр, Штутгарт, 1979 год) Фото: предоставлено автором

Сцена из спектакля по пьесе Бернхарда «Перед отставкой» (Вюртембергский государственный театр, Штутгарт, 1979 год) Фото: предоставлено автором В романе «Амрас» 1964 года (не переведенном на русский язык) он показывает некоего К. М., который аффективно и обрывочно пытается рассказать «правду» — о самоубийстве родителей (как об этом рассказывать?), о безумии любимого брата и его самоубийстве, о чувстве вины и желании избавиться от кровных уз. О свободе и ее невозможности. Следом Бернхард пишет роман «Помешательство» (Verstörung, 1967), где отчаяние от зазора между «правдой» и языком воплощается в вариативной монологической технике. Однако вершины она достигает в небольшом тексте под названием Gehen («Ходить», 1970), чтобы стать впоследствии фирменной, узнаваемой манерой Бернхарда. Герой романа-эссе «Ходить», некий Каррер — венский интеллектуал, математик без кафедры, — сходит с ума. Окончательным ударом для него становится весть о самоубийстве друга, профессора Холленштайнера, чей институт химии лишился госфинансирования. Читатель узнает об этом от друга Каррера, чей монолог, включающий цитирование монологов Каррера, встроен в повествовательную рамку, доверенную рассказчику. Так конструируется музыкальный синтаксис, где «тема» абстрактна и формальна, а элементы-слова меняются в ней местами, как в фуге (канон, обращение и пр.). Вариации разбегаются, чтобы в финале каждой «фуги» — а их в романе десятки — вернуться в «тонику». Бернхард ничего не изображает: так, от Клостернойбургерштрассе в Вене, по которой гуляют герои, не остается ни одной детали; сложно вообразить такое в картинах фланирования по Лондону у Вирджинии Вулф или у Джойса — по Дублину, даже у Вальзера — по его акварельно размытым ландшафтам.

Вероятно, именно этот интермедиальный конфликт между присущей слову предметностью и беспредметностью музыки и позволяет писателю передать тотальное сомнение в выразительных возможностях языка. Витгенштейн, Арто, Беккет, Френсис Бэкон в живописи — фигуры, с которыми вел внутренний диалог Томас Бернхард, страдавший от провинциальности и мечтавший о жизни в Нью-Йорке или Кембридже. Абсурдное существование внутри «чужой» речи и культуры, казалось, примирит его с коллизией «невыразимого».

Русский Бернхард

Переводить Бернхарда на европейские языки начали сразу после выхода его книг в Германии. Однако и в России писателю повезло. Во всяком случае, все типы текстов Бернхарда (кроме лирики) на русском языке представлены качественными переводами: автофикциональная проза, вышедшая под названием-цитатой «Всё во мне» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006 / коллектив переводчиков, под ред. А. Белобратова); лучший «сюжетный» роман «Стужа» (СПб.: Symposium, 2000 / пер. с нем. В. Фадеева); романы-фуги «Пропащий» («Иностранная литература», 2010, № 2 / пер. с нем. А. Маркина), «Старые мастера» («Альманах немецкой литературы», 1995, вып. 5 / пер. с нем. Б. Хлебникова); «протокольная» проза («Происшествия», М.: libra, 2018 / пер. с нем. Е. Гайдуковой, А. Огнева, В. Черкасова; подборка из «Имитатора голосов»: «Иностранная литература», 2010, № 2 / пер. с нем. Е. Белорусец). Ряд пьес переведен М. Рудницким (М.: Ad Marginem, 1999), А. Глазовой («Президент»). В постсоветском пространстве защищены две кандидатские диссертации (С. Ташкенов, 2009; С. Новикова, 2018). В 2018 году вышла первая русская монография о Бернхарде (В. Котелевская, «Томас Бернхард и модернистский метароман»). В театре можно назвать как минимум две яркие постановки 2000–2010-х: «Лицедей» (М. Карбаускис, «Табакерка»), «Минетти» (Р. Туминас, Театр Вахтангова).

Остается заполнять лакуны новыми переводами и исследованиями, постановками и экранизациями. И мечтать о собрании сочинений: образец задан немецким 22-томным изданием (Suhrkamp / Insel, 2003–2015).

Томас Бернхард в саду своего дома Крукка в Ольсдорфе (Верхняя Австрия, 1970-е)

Томас Бернхард в саду своего дома Крукка в Ольсдорфе (Верхняя Австрия, 1970-е)Что почитать:

Литературный гид: Томас Бернхард // Иностранная литература. 2010. № 2. С. 3–228.

Котелевская В. В. Томас Бернхард и модернистский метароман. Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018.

Mittermayer M. Thomas Bernhard: Biografie. Wien – Salzburg: Residenz Verlag, 2015.

Mittermayer M., Hubert M. (Hg.). Bernhard-Handbuch. Leben — Werk — Wirkung. Stuttgart: J.B. Metzler, 2018.

Honegger G. Thomas Bernhard: The Making of an Austria. New Haven: Yale University Press, 2000.

Thomas Bernhard: 3 Days / From the Film by Ferry Radax. Transl. from German by L. Lindgren. New York: Blast Books, 2016.

Сайт Международного общества Томаса Бернхарда: https://thomasbernhard.at.