«Старое — это новое новое»

Интервью с главным редактором издательства Rosebud Виктором Зацепиным

Давайте начнем издалека, а потом уже обратимся к издательству и книгам о кино. У нас есть любимая рубрика «Читательская биография» — расскажите, пожалуйста, как формировались ваши книжные предпочтения.

Я вырос среди книг, мои папа и бабушка долгое время работали в Публичке, а мама увлекалась поэзией, и у нас дома были какие угодно стихи — от Вознесенского и Важи Пшавелы до Мандельштама и Уоллеса Стивенса. Мое детство прошло между Молдавией и Ленинградом. Повторяющиеся воспоминания из того времени, соединившиеся в одно яркое пятно, — я стою перед шкафом с книгами (дома в Ленинграде на ул. Зины Портновой или в молдавском доме с библиотекой троюродного деда) и могу выбрать и прочесть все что угодно. Передо мной — целый мир, открытый и непознанный. Поэт Дмитрий Воденников как-то написал, что свобода — это возможность ходить в библиотеку, и вот такой свободы у меня было очень много. Вероятно, я успел прочувствовать ее еще до того, как в школе и университете мне пришлось что-то зубрить.

Когда я стал немного старше, прочел «Швейка», «Отверженных» и «Насреддина» Соловьева — эти три книги я перечитывал раз десять, а еще позже увлекся фантастикой, Шекли и Лемом.

Программа школьного чтения не вызывала у меня никакого энтузиазма, хотя учителя были хорошие; гораздо позже я сообразил, что меня интересовало все, кроме школьной программы, и что в основном мои любимые книжки — переводные. В конце 1980-х я почти целиком прочел полные собрания сочинений Марка Твена, Диккенса, а также подшивку «Крокодила» за тысячу лет (в этом журнале публиковал свои басни мой двоюродный дед — Василий Зацепин).

Параллельно мы с товарищем увлекались литературными играми и лет в четырнадцать написали поэму рифмованным верлибром в духе Огдена Нэша под названием «Смысл письменного стола» — в ней было около пятидесяти глав. Чуть позже мои друзья сочинили оперу «Жерминаль» по одноименному роману Эмиля Золя: ее высшей точкой была ария старика Маэ, которого давит вагонетка, и он испускает дикий крик (это бессмертное произведение, к сожалению, утрачено). Разумеется, ни о каких публикациях (или выступлениях) мы тогда не думали, а просто упивались творческими возможностями и идиотизмом друг друга — это было чудесное время, когда я уже начал что-то соображать.

Теперь я понимаю, что конце 1980-х и начале 1990-х как длинной зимой в Петербурге, так и длинным летом в Молдавии просто нечего было делать — не было хипстерских кафе, интернета, торрентов, компьютерных игр и других способов тотального убийства времени.

А когда вы поняли, что любовь к книгам — это серьезно и надолго?

В студенческие годы, в середине 1990-х, я подрабатывал в Публичке библиотекарем, в том числе в группе рейса — это люди, которые катают книги на тележках из фондов в читальные залы и, таким образом, имеют возможность заглянуть во все, что хранится в библиотеке. Я так и делал, разглядывая мореходные справочники, списки губернских служащих, разнообразные мемуары и атласы по хирургии сердца. Годам к восемнадцати я был законченным книжным наркоманом. У Шопенгауэра меня поразила фраза про читателей, которые бездумно напихивают себе в голову все, что им подвернется — это был мой точный портрет.

Но учились вы при этом в СПбГУ не на филфаке?

Под впечатлением от Джеймса и Шопенгауэра я хотел выбрать специализацию «философия религии», но в силу странных пертурбаций оказался на политологии, а к четвертому курсу разочаровался в ней чуть более чем полностью. Хорошо помню, как, опаздывая на вторую пару, решал идти к третьей, вместо этого отправлялся в сквер на площади Шевченко читать «Спорт-Экспресс» (в конце 1990-х и нулевых это была великая газета — недавно я узнал, что ее очень любил читать Егор Летов), а после шел уже не в универ, а домой. Другое прекрасное воспоминание, связанное с газетами, такое: в какой-то момент востфак избавлялся от старых газет, которые использовались для учебных целей, они долго пылились в шкафах и в итоге достались нам, так что какое-то время мы с товарищем катались в метро, развернув газету на палийском. За этим чтением газет я почти вылетел с кафедры политтеории, едва сумел защитить диплом, а чуть позже на этой же самой кафедре защищался единоросс Грызлов (в первых строках своего автореферата он ссылается на Жан-Жака Руссо). В аспирантуре я все-таки ухватился за философию религии, в какой-то степени выучил древнегреческий и написал диссертацию по эллинистическому платонизму (тут мне очень повезло с наставниками — это были Роман Викторович Светлов, проницательный и мудрый античник, и Игорь Романович Тантлевский — выдающийся библеист и кумранист).

Удалось ли вам по специальности поработать?

После этого романа с античностью (которую я, вообще-то, очень люблю до сих пор) мне не удалось закрепиться в академии — и наступил период мрачного реализма: я работал в деловых газетах, христианском издательстве (там я впервые увидел, как люди молятся перед обедом), выпускал заводскую малотиражку, в издательстве СПбГУ (перевел небольшую книгу о неоплатонизме, которая, увы, так и не вышла), до тех пор, пока не зародился (и опочил) интернет-журнал «Синематека» о классическом кино, который я некоторое время редактировал.

В эти же годы блужданий — не помню точно, в каком году — я прочитал «Настоящую книжку Фрэнка Заппы», которую заучил вплоть до фамилии корректора, и «Гаражную распродажу» Кена Кизи в переводе Николая Караева (оригинальное американское издание было trade paperback — типа телефонной книги, но, для того чтобы уложить ее в обычный формат российской эксмошной серии, страницы с рисунками на полях пришлось переворачивать, т. е. при чтении российского издания книгу иногда приходилось держать вертикально). Эти две книжки меня в какой-то степени доконали, и я понял, что единственная сквозная линия в моей жизни — это, собственно, любовь к чтению, так что с этого момента я уже сознательно стремился попасть в книжную редактуру.

В эти же годы блужданий — не помню точно, в каком году — я прочитал «Настоящую книжку Фрэнка Заппы», которую заучил вплоть до фамилии корректора, и «Гаражную распродажу» Кена Кизи в переводе Николая Караева (оригинальное американское издание было trade paperback — типа телефонной книги, но, для того чтобы уложить ее в обычный формат российской эксмошной серии, страницы с рисунками на полях пришлось переворачивать, т. е. при чтении российского издания книгу иногда приходилось держать вертикально). Эти две книжки меня в какой-то степени доконали, и я понял, что единственная сквозная линия в моей жизни — это, собственно, любовь к чтению, так что с этого момента я уже сознательно стремился попасть в книжную редактуру.

А как вышло, что вы после неоплатонизма занялись книгами о кино?

В 2008 году я познакомился с Наумом Клейманом и на волне полученной от него космической дозы энтузиазма мы с товарищами сделали издательство Rosebud. Кино я увлекся уже благодаря Клейману и впал в длинный киноманский период — например, когда мы делали «Демонический экран» Лотты Айснер, я старался посмотреть все, что найду из немецкого немого, выкачивал из «осла» все подряд, и получалось так, что смотреть все это мне приходилось ближе к ночи, а то и за полночь (так я случайно открыл для себя феномен midnight movie — ночью всякое кино приобретает качество сновидения и становится в известной степени хорошим, а также основательно отпечатывается в мозгу). Айснер в каком-то смысле — это предельная кинокритика, она автор, который любит все содержательное и может оперировать образами из немецкой литературы, живописи и театра едва ли не с той же остротой, что и сами великие экспрессионисты. Первые года полтора я свыкался с мыслью, что ничего не знаю о кино, русском языке и книгах — в это время мне чрезвычайно помогли Наум Клейман, Макс Немцов и Настик Грызунова. Все это люди с запредельным уровнем горения и настоящие культурные герои. Тогда же нашим бесценным и постоянным коллаборатором стал переводчик Сергей Козин, для начала свернувший гору в виде перевода фундаментальной, а равно и революционной энциклопедии фильмов Жака Лурселля (сто авторских листов).

Как вы выбираете книги для публикации? Многие герои ваших изданий, мягко говоря, нетривиальны: Мельвиль, Уайлдер, Штрогейм и так далее.

При выборе книги для издания должны сойтись три фактора: огневой текст, хоть сколько-нибудь известное или важное имя, отсутствие этой книги в российском рационе или большая вероятность, что без нас ее не издадут. Мне кажется, что последнее особенно важно, то есть если книги попросту нет в магазине, то соответствующей фигуры или набора идей нет и в головах, так что мысленный диалог не очень-то ведется (например, Делез у нас популярен — он переведен, его читают на разнообразных гуманитарных факультетах, а Стенли Кэвелл — нет). Одной из издательских проблем является то, что написанное в академии часто так и остается в кругу читателей-специалистов, но по сравнению с западной академией у нас этот круг гораздо уже, так что завязанность на академический язык у нас может быть более фатальной. Мне нравится и то, что какое-то количество наших книг сделано в формате глубинных интервью. Возможность непосредственно погрузиться в беседу, слышать прямую речь — это, по-моему, бесценно и со временем стало частью нашего фирменного стиля.

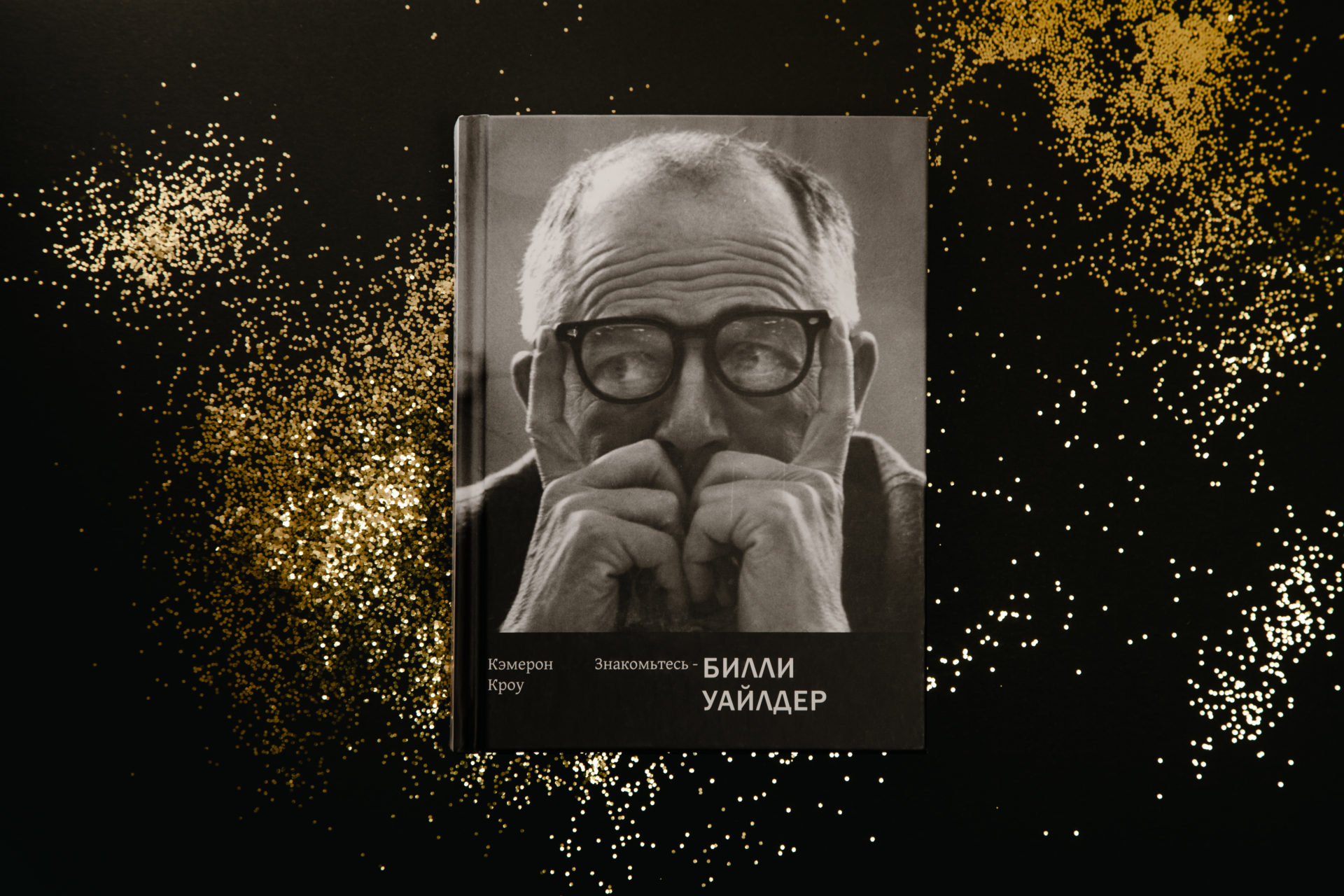

Часть сделанных книг — «Херцог о Херцоге», This Is Orson Welles, тот же «Демонический экран», «Заметки о кинематографе» Брессона или разговоры с Уайлдером присутствуют во множестве списков необходимых книг о кино. Книжку о Мельвиле мы выудили из списка любимых книг Тарантино и долго разыскивали в Европе Рюи Ногейру, автора этих интервью, — теперь это адский раритет, думаю (ну или надеюсь), что этой книгой дорожу не только я один. Мне также особенно дорога биография Штрогейма (она показывает, насколько далеко может зайти действительно оригинальный кинорежиссер — во многих, если не во всех отношениях), а оригинальный замысел «Карусели» (наряду с фильмами Эйзенштейна, Уэллса и очень немногими другими) демонстрирует в развернутом виде всю мощь, на которую способно кино.

То есть в основном это герои вчерашних дней, которых вы стремитесь неким образом актуализировать?

Наше издательство — проект не ностальгический, а ретрофутуристический: нам, в конце концов, нужно книгой дотянуться до того человека, который сможет ее оценить и начать играть с идеями, так что мы пробираемся через перевод, тираж, российскую розницу. Думаю (и иногда замечаю), что и в читательской среде эта игра или суворовский переход, которые я хотел бы видеть, иногда все-таки получаются.

Вообще моя любимая идея последние несколько лет — нам надо освободить место для новых идей, но на практике оказывается, что люди просто незнакомы с хорошим старым, так что можно сказать, что старое — это новое новое. С одной стороны, у нас сейчас в моде исторические вещи, но есть и некоторое недопонимание, что премьеры Кубрика происходят для кого-то каждый день, благодаря торрентам в том числе (как говорил Шопенгауэр, «хорошее очень недолго остается новым»). Каждый день кто-то впервые смотрит классику или знакомится с новой фигурой, и это не необходимый «культурный багаж», это дорога свободного любопытства. Поэтому иногда мы наши издания обставляем как своего рода премьеру. Книга о Вернере Херцоге называлась в оригинале «Herzog on Herzog», но мы решили назвать ее «Знакомьтесь — Вернер Херцог», ведь для многих эта фигура может оказаться новой. И чтобы приблизить читателя к герою, нужно этого героя немного повернуть — крупным планом на обложке, в русскоязычном названии, в избранном формате изложения (в нашем случае это диалог или степень близости к первоисточнику) и т. д. То есть мы стремимся не наставить новых идолов, а сделать так, чтобы герои наших книг могли бы стать читателю друзьями. Дальше так уже и пошло — «Знакомьтесь — Орсон Уэллс» в английской версии назывался «This is Orson Welles». Этой фразой он начинал свои передачи на радио, то есть ближе к оригиналу было бы название «Говорит Орсон Уэллс». Беседы, записанные Питером Богдановичем на магнитофон, существуют в виде аудиокниги (и я думаю, что Сергею Борисовичу Ильину замечательно удалось передать живой голос Уэллса). Ну и, кроме того, прошлое столетие — это век кино- , видео- и аудиозаписи, век живого голоса и устной истории, так что существуют и огромные архивы, и (по большей части, в западной практике) соответствующий издательский процесс по превращению всего этого богатства обратно в литературу.

2/6

2/6  Фото: rosebud.ru 3/6

Фото: rosebud.ru 3/6  Фото: rosebud.ru 4/6

Фото: rosebud.ru 4/6  Фото: rosebud.ru 5/6

Фото: rosebud.ru 5/6  6/6

6/6  Фото: rosebud.ru

Фото: rosebud.ru Книг о кино в России публикуется не так много — можно ли в связи с этим сказать, что у вашего издательства некая особая миссия?

В целом мы спокойно смотрим на то, что у нас выходит мало книг о кино — если они вообще что-то значат, то как раз поэтому можно много всего издать (на Западе все очень сегментировано и все уже есть: сто книг о Кубрике, десять — о Штрогейме, пять — о звезде немого Барбаре Ла Марр, в том числе и ее новая биография). Мне нравится наша издательская программа, а также ее невеликий масштаб: мы успеваем работать так, чтобы получалось нужное итоговое качество, а в коллективе из трех человек, по-моему, легче сдерживать энтропию внутри книги (а также фильма, песни, статьи или чего-нибудь еще). Мне больше нравится кино примерно до 1960-х, особенно немое, но не потому что оно старое, а потому что оно, на мой взгляд, более выразительное, однако я далек от того, чтобы всем транслировать свой личный вкус. Я не знаю, как рассуждать о миссии, но у независимого издателя миссия может быть только одна — надо по возможности сделать так, чтобы каждая выпущенная книга прожигала стол, на который ее положили. Ну и в целом мы не одиноки и являемся частью достаточно большого кинодвижения. Родственные нам проекты с похожими задачами — это журналы «Сеанс», Cineticle, «Искусство кино», фестиваль Beat Film, кураторские кинопрограммы в Третьяковке, «Каро Арт», блог на Кинопоиске, ну и так далее. К тому же мы знаем, что нас читают и профессионалы (режиссеры — Разбежкина, Крыжовников, Волкострелов, замечательный актер театра Сергей Епишев, ряд дружественных кинокритиков), и просто любопытные люди, которые ценят литературу как приключение, — мне несколько раз доводилось видеть, как совершенно незнакомые люди читают наши книжки в метро. Так что мы всегда хотим напечатать что-то еще, и в ближайшие полгода выйдут книга текстов британского режиссера Линдсея Андерсона, монография о Кэндзи Мидзогути, второе издание «Знакомьтесь — Вернер Херцог» и — несколько в сторону от кино, но увлекательные в той же мере — автобиография Пола Фейерабенда, и книга Джона Элиота Гардинера о Бахе «Музыка в небесном замке».

На ваш взгляд, подобная кинолитература — это отдельный самостоятельный жанр, ценный сам по себе, или все-таки дополнение к кино с сугубо синефильской аудиторией?

Конечно, сама по себе литература о кино или вокруг него имеет неопределенный статус. Я имею в виду, что есть определенное маркирование: сценарий существует, например, якобы для того, чтобы превратиться в фильм, и не считается литературным произведением. Херцог, наоборот, говорит, что он старается сделать так, чтобы сценарий был отдельной вещью. Но это такая черта независимых режиссеров и еще, возможно, черта советских, которые могли снимать то, что сами писали. Довженко записывает свои мысли, потом сам работает на площадке с тем, что снимает. В Америке все наоборот: сценарий пишет один человек, потом появляется второй, третий фигурант. В Штатах режиссер — это зачастую техническая фигура. Там все как на конвейере Форда — каждый ремесленник делает свою часть работы, а в европейской традиции все иначе. Или, например, Козинцев и Эйзенштейн писали дневники, трактаты. Это все то ли мечты, то ли научные статьи, то ли записи для себя, но в конечном счете это поразительные тексты, и, поскольку далеко не все они предназначались для публикаций, они сохранили огонь откровенности. «Черное, лихое время», выборка из записных книжек Козинцева, — обжигающее, очень современное чтение. Козинцев, Довженко и Эйзенштейн — великие писатели и, разумеется, мыслители, но, к сожалению, по большей части никто, кроме киноведов, их не читал и ни о чем таком не подозревает.

У западной кинолитературы свои проблемы: в большинстве случаев она, произрастая на академической почве, становится слишком скучной, нишевой и ни на что уже не способной. Теоретики кино не могут найти нужную точку сборки, потому что заняты в основном умозрением. Где, в конце концов, могли бы сойтись философия и кино? Платон писал диалоги — и режиссер Билли Уайлдер писал диалоги. Но Платон в свое время не был популярным философом.