Среди цветов — сакура, среди людей — самурай

Японисты — об альбоме гравюр Утагавы Куниёси

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

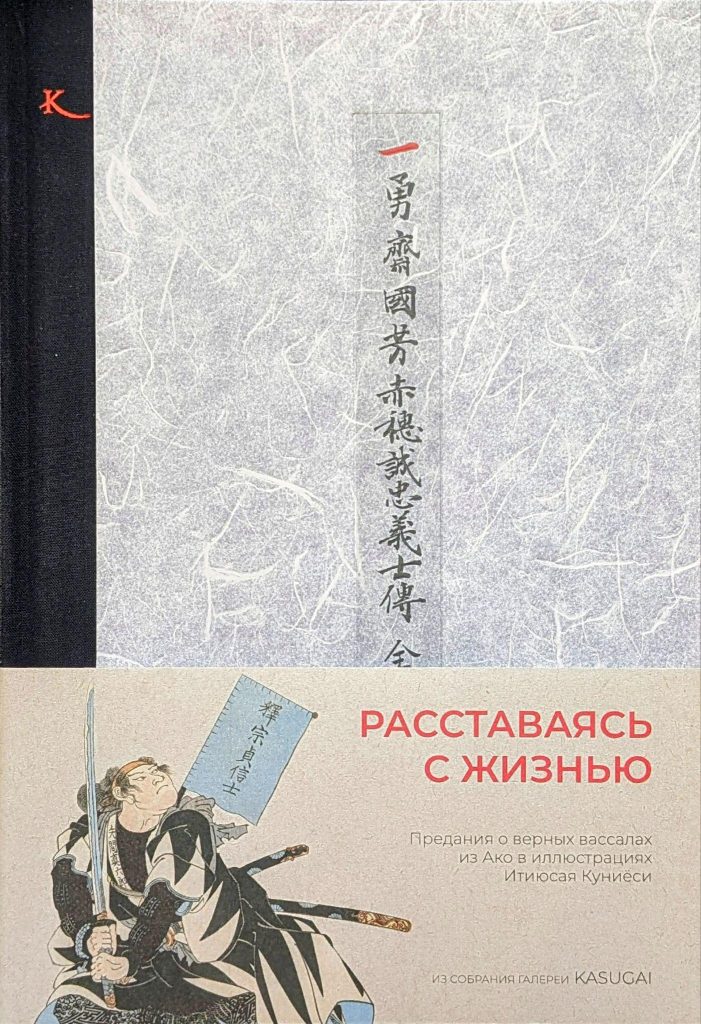

Расставаясь с жизнью: предания о верных вассалах из Ако в иллюстрациях Итиюсая Куниёси: коллектив авторов. СПб: Издательство галереи KASUGAI, 2025

Платон Жуков: Первым делом я попрошу вас пересказать легенду о сорока семи ронинах, так называемый «инцидент Ако». В чем его суть?

Платон Жуков: Первым делом я попрошу вас пересказать легенду о сорока семи ронинах, так называемый «инцидент Ако». В чем его суть?

Федор Кубасов: В 1701 году, через столетие после основания Токугавского сегуната, когда феодальные войны давно отгремели и страна жила мирно, произошел довольно загадочный инцидент. Во время подготовки к приему императорских посланников в сегунском дворце в Эдо (ныне Токио) на церемониймейстера и главу знатного рода по имени Кира Ёсинака, заведовавшего подготовкой, было совершено нападение.

Напал на него провинциальный князь Асано Наганори, который должен был участвовать в этой церемонии под началом Киры. В Сосновом коридоре сегунского дворца Асано выхватил короткий меч вакидзаси и со словами «Помнишь ли про мою ненависть к тебе за давешнее?» нанес церемониймейстеру серию несмертельных ударов. Кира Ёсинака, несмотря на преклонный возраст, сохранил жизнь и здоровье, а Асано Наганори, бывшего в самом расцвете сил, приговорили к ритуальному самоубийству сэппуку — известному у нас как харакири, что не совсем верно.

Княжество Асано Наганори в Ако было ликвидировано, вассалы распущены. Они стали ронинами — слугами без хозяина, людьми без работы, без средств к существованию. Кто-то из них ратовал за то, чтобы отомстить за господина немедленно, кинувшись в самоубийственную атаку, другие предлагали объявить о своем несогласии, затвориться в замке Ако и погибнуть при его осаде правительственными войсками.

Один из ближайших вассалов князя, Оиси Кураносукэ, решил пойти третьим путем — затаиться на время, разбрестись по стране и продумать план отмщения. Ронины готовились около двух лет. Сам Оиси намеренно вел разгульный образ жизни, чтобы создать образ человека, опустившегося на самое дно и оставившего мысли о мести.

Спустя два года, под Новый год, они собрались в столице и под покровом ночи напали на усадьбу церемониймейстера. Застали его там, отрубили ему голову, после чего промаршировали по столице к могиле Асано в храме Сэнгаку-дзи. Ронины преподнесли своему господину голову обидчика и стали дожидаться суда над собой.

Мы до сих пор толком не знаем, что послужило причиной этого нападения. Каноническая версия гласит, что Кира Ёсинака должен был инструктировать Асано по поводу церемонии во время приема императорских посланцев. Считается, что Кира требовал дары за более детальные инструкции. Асано же даров ему не преподнес, поэтому не был проинструктирован должным образом, чем опозорил себя во время церемонии. По другой версии, у них был какой-то семейный конфликт, связанный с добычей соли или спорами между их усадьбами в столице.

Случай был беспрецедентный. Власти долго думали, что делать с сорока семью ронинами, и приговорили их к совершению ритуального самоубийства сэппуку, то есть к благородному, самурайскому способу принять смерть.

Урамацу Хандаю разрубает ветку сосны. Фрагмент гравюры Итиюсая Куниёси из серии «Жизнеописания преданных и верных вассалов»

Урамацу Хандаю разрубает ветку сосны. Фрагмент гравюры Итиюсая Куниёси из серии «Жизнеописания преданных и верных вассалов»

П.Ж.: Сорок семь человек совершают самоубийство одновременно. Такое не каждый день происходит.

Ф.К.: Да, а перед тем штурмом берут усадьбу высокопоставленного чиновника прямо в центре сегунской столицы.

Сразу после этих событий в японском обществе состоялась масса разных дискуссий и конфуцианских споров на тему того, правильно они поступили или неправильно. Горожане были на их стороне — народ видел в них бунтарей, добившихся своей правды вопреки существующему законодательству.

«Инцидент Ако» лег в основу целого ряда литературных произведений и баснословно популярной пьесы «Канадэхон тюсингура» («Сокровищница вассальной верности»). Большинство японцев связывают эту легенду именно с ней — даже современные люди, пьесу не смотревшие.

П.Ж.: Первая театральная постановка о ронинах появилась через 10 дней после нападения, а на 13-й день ее уже запретили. Почему этот сюжет подвергся цензуре?

Василий Щепкин: Цензуре подвергались сочинения о любых современных событиях. Было запрещено представлять реальных персонажей под их именами, писать или ставить пьесы об актуальных делах в стране. Запрет обходили — переносили время действия в другие эпохи, давали вымышленные имена. В этом смысле история сорока семи ронинов не стала исключением.

Сказания о былых войнах, мятежах, военных походах всегда были популярны у крестьян и городских жителей как источник интересных историй про храбрых людей. И вдруг происходит вооруженный конфликт тут же, на столичных улицах, буквально на глазах у всех — да еще и в мирную эпоху, сто лет не видевшую ничего подобного.

Кроме того, «инцидент Ако» обнажил проблему трактовки понятия верности, вывел ее в ранг общественной дискуссии. Как поступить самураю, если верность господину и буква закона вступают в конфликт?

О чем, собственно, спорили японские интеллектуалы? Никто не ставил под сомнение вассальную верность этих людей. Другое дело — как отнестись к этому с точки зрения закона. Месть за господина, практика «умирания вослед» (дзюнси) — все это не юридические понятия. Действия ронинов юридически выглядели как убийство — к тому же в сговоре, ведь они были чем-то вроде преступной группировки.

Инцидент обнажил юридическую коллизию, когда сходятся исполнение закона и соблюдение морали. Поэтому к ним столько симпатий и понимания — их поступок морален. На родине их называют не ронинами, а гиси — верными вассалами, исполнившими свой долг. Их поступок благороден, но незаконен.

П.Ж.: Создается впечатление, что в мирную Токугавскую эпоху самураи переживали некий внутренний конфликт. Принять смерть от меча теперь непросто, установки самураев меняются. Многие из них были переориентированы на управленческую деятельность, некоторые заведовали хозяйственными и ремонтными работами при замках. Тосковали ли представители самурайского сословия по эпохе Воюющих провинций, по возможности наиболее прямо исполнить свой долг, отдав жизнь в бою?

В.Щ.: Едва ли они тосковали по периоду войн и смут, когда люди гибли в сражениях, а границы владений постоянно менялись. Основатель последней сегунской династии Токугава Иэясу принес в страну «великий мир», как раз-таки бывший умозрительным идеалом для японцев в предшествующую кровавую эпоху.

Наконец мир был достигнут: земли разделены, налажена система управления, не допускавшая споров и, следовательно, войн. Этот «великий мир» превозносился людьми как достижение. За столетие между окончанием войн и «инцидентом Ако» успело сформироваться другое видение самурайского сословия — теперь они считали себя хранителями великого мира.

Понятие вассальной верности — тоже во многом детище эпохи Токугава. Во времена Воюющих провинций вполне нормальным было покинуть одного господина, поступить на службу к другому, третьему... Тем более что был спрос на опытных военных, хороших стратегов и бойцов. Однако в эпоху Токугава воинское сословие полностью посвящает себя поддержанию исходного порядка. Самураи хранят преданность одному сюзерену: мой отец служил отцу этого князя, значит, мой сын будет служить его сыну.

Выкристаллизовывается новое понимание верности, а с ним — моральный конфликт ронина, слуги без господина. Как доказать свою верность, если господина больше нет? Уйти за ним вослед или же отомстить?

П.Ж.: Неудивительно, что правительство настороженно относится к «инциденту Ако» и ронинам вообще. Некоторые привилегии ронины сохраняют — могут носить оружие, например. При этом едва ли это самураи: они сведены до уровня ремесленников и торговцев в том, что вынуждены подчиняться городским властям, зачастую становятся крестьянами или отправляются в заморские страны в качестве наемников. Похоже, из-за своей неприкаянности ронины кажутся властям источником угрозы, неким деклассированным элементом.

В.Щ.: Испокон веков ронинами называли воинов, бывших не в подчинении и потому не признанных правительством официально. В прежние времена они могли сбиваться в банды, грабить путников, заниматься произволом. Однако в мирную эпоху ронины чаще становились наставниками в боевых искусствах и учеными.

Ф.К.: Безусловно, я бы рассматривал их как угрозу властям. Полагаю, ронинов не оставляло чувство причастности к привилегированному сословию. Они могли требовать к себе соответствующего отношения, хотя многие самурайские идеологи того времени считали наоборот — это самурай должен соответствовать своей высокой роли.

Для ронинов эта утрата социального статуса всегда была болезненным и животрепещущим вопросом: чем ты докажешь свою особость? Иногда ее доказывали благородными поступками, а иногда наоборот: «Считаете меня недостойным? Я вам покажу».

П.Ж.: Само слово «ронин» записывалось разными парами иероглифов: «человек» и «тюрьма» или «человек» и «волна». Как и почему менялась запись слова?

В.Щ.: Поначалу воинов, лишившихся господина, записывали словом с иероглифом «тюрьма». А ронин с «волной» мог означать любого бродягу-крестьянина, покинувшего родные края в поисках лучшей жизни. Ко времени «инцидента Ако» стали гораздо чаще использовать в записи второй вариант: «блуждающая волна», «человек волны». Полагаю, он уже больше передавал суть этого понятия. Это был шатающийся, неприкаянный воин.

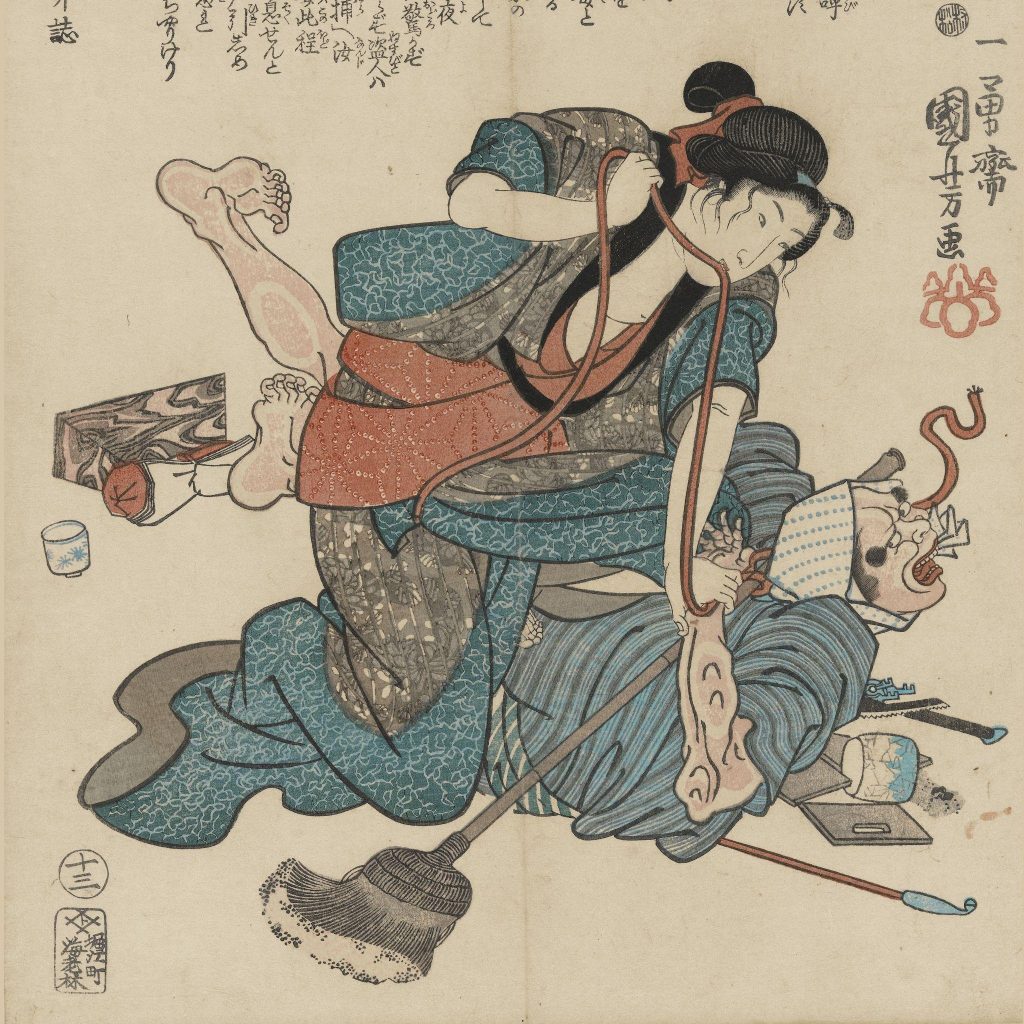

Жена Урамацу Хандаю связывает вора. Фрагмент гравюры Итиюсая Куниёси из серии «Жизнеописания преданных и верных сердец»

Жена Урамацу Хандаю связывает вора. Фрагмент гравюры Итиюсая Куниёси из серии «Жизнеописания преданных и верных сердец»

П.Ж.: Через полтора столетия после этих событий легенду о ронинах изображает знаменитый японский художник Утагава (Итиюсай) Куниёси (1798–1861). Что изменилось за это время?

Елена Тягунова: Традиция изображения персонажей под вымышленными именами продолжалась, как и сама цензура. По-прежнему действовал запрет на изображение современных событий и сюжетов, очерняющих действующее правительство бакуфу. В XIX веке цензура ужесточилась: в 1840-е годы изображения проверяли аж два разных цензора — их круглые печати можно видеть на гравюрных листах.

Отпечатать серию гравюр тайком было невозможно: кроме художника над ней работали еще издатель, резчик и печатник. Если до властей доносилась весть о нежелательной публикации, тираж и сами печатные доски уничтожались сразу. Многие вещи не дошли до нас, а некоторые не дошли даже до современников.

Ответом на это послужил популярный жанр митатэ-э — запрещенная история в нем рассказывалась намеками, уподоблениями, часто через сюжеты с куртизанками квартала Ёсивара. Это был ребус — реальный смысл внимательному зрителю передавала деталь изображения, какой-нибудь знак, слог японской азбуки.

Знаменитую пьесу о сорока семи ронинах «Канадэхон тюсингура» в переводах часто сокращают до «Тюсингура», «Сокровищница вассальной верности». Казалось бы, с таким названием она может быть о чем угодно. Полное название пьесы не так легко поддается переводу; это что-то вроде «Сокровищница вассальной верности, изложенная в тетради для записи азбуки кана». В японской слоговой азбуке 47 слогов — вот где кроется намек на реальный сюжет постановки. Конечно, цензоры понимали, о чем идет речь. Очевидно, главным было не действовать в лоб, не делать прямых заявлений.

В 1840-е годы вступает в силу еще один запрет: теперь недопустимо изображать куртизанок и актеров театра кабуки. Считается, что эти коммерческие, развлекательные жанры разлагают общество.

Именно в этот период Куниёси готовит знаменитые серии, представленные в нашем альбоме: «Жизнеописания преданных и верных вассалов» и «Жизнеописания преданных и верных сердец».

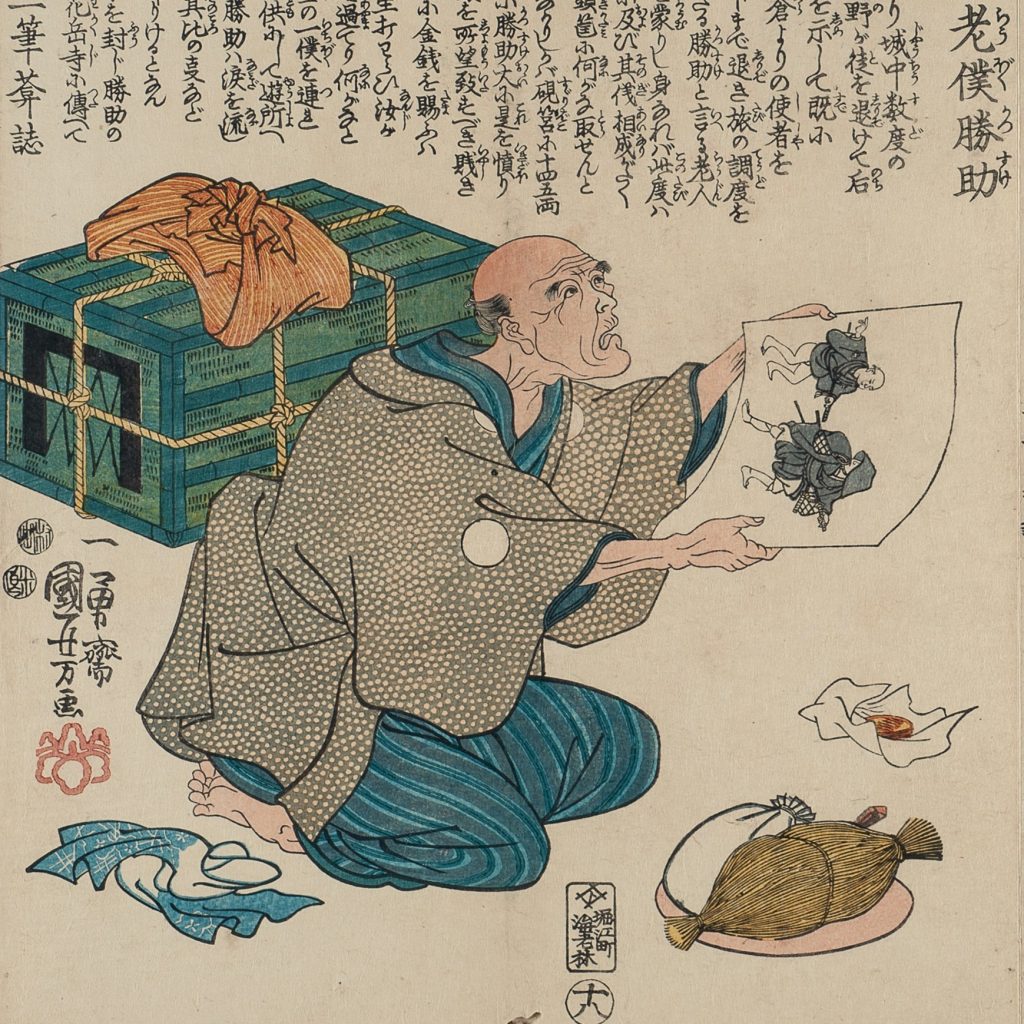

Они выполнены в особом жанре жизнеописаний и изложены самым доступным для широкого читателя языком. Их задача — проповедовать конфуцианскую, то есть официальную, мораль через образы популярных героев, воспевать их лучшие качества. Задний фон как правило отсутствует, вместо него изображение сопровождает текст биографа Иппицуана, который и сам был известным художником под именем Кэйсай Эйсен.

В первой серии изображены сорок семь верных вассалов, во второй, публикуемой впервые, — все те, кого ронины оставили позади и кто помогал им, каждый по-своему: жены, матери, слуги, горожане, куртизанки, точильщики мечей... Действующие лица этой легенды были всем хорошо известны, и покупатель мог выбрать своего любимого персонажа — кому кто нравится.

П.Ж.: Куниёси прославился невероятной способностью очень красочно изображать действие, схватывать момент, передавать накал страстей — и в этом считается одним из прародителей современной манги. Кроме того, он был известен своим бунтарским нравом. Как вы можете описать фигуру художника?

Е.Т.: Утагава Куниёси родился в семье красильщика шелка, в раннем возрасте увлекся рисованием и поступил в ученики к влиятельному мастеру Утагаве Тоёкуни I. Отношения с учителем не сложились — Куниёси происходил из бедной семьи, не умел вести себя в обществе, с трудом оплачивал обучение. Ранние работы не принесли ему славы, но вскоре он стал одним из самых известных художников укиё-э. В Японии он известен как Муся-э-но Куниёси — «Куниёси, изображавший воинов». Сложные отношения с наставником и школой Утагава привели к тому, что Куниёси подписывался вымышленными именами, любимым из которых было Итиюсай.

П.Ж.: В Старой Японии публичные люди — интеллектуалы, писатели, художники — часто были известны под пятью или даже десятью именами. Зачем Куниёси были нужны псевдонимы?

Е.Т.: У Кацусики Хокусая тоже был миллион разных имен. Художники часто разделяли так периоды творчества — здесь он ученик, а здесь в позиции становления — и разного рода личные и творческие кризисы. Один из учеников Куниёси, известный художник Каванабэ Кёсай, был заключен в тюрьму на год, после чего заменил иероглиф в своем имени с «сумасшествия» на «рассвет». Часто художники публиковались в юмористических жанрах под специальным псевдонимом — примерно как Антоша Чехонте.

П.Ж.: Серия «Жизнеописания преданных и верных сердец» из собрания галереи KASUGAI впервые публикуется на русском языке с переводами скорописных текстов ее листов и комментариями. Расскажите об этих изображениях.

Е.Т.: Первая серия гравюр с вассалами была невероятно популярна. Многие сохранившиеся экземпляры выглядят очень просто: орнаменты и тонкие линии «уходят» из листов, ведь после двухсотого, трехсотого отпечатка деревянная основа стачивалась, вдобавок издатели убирали некоторые цвета, чтобы сократить время на производство. Серию «сердец», вероятно, спасло то, что она не вызвала столь живого спроса. Листы не допечатывались, темпы производства не увеличивались, качество не падало. В ней мы можем разглядеть самые тонкие линии — волос на голове персонажа, мельчайшие детали орнамента и градиенты — последнее говорит об очень качественной работе, поскольку красивый градиент мог создать только мастер-печатник высокого уровня.

Ф.К.: Серия «сердец» посвящена не самим участникам ночного налета, а их окружению, людям, так или иначе причастным к этой истории. И если ронины довольно единообразно проявили свою верность, то персонажи второй серии проявляют ее каждый на свой лад. В ней показаны самые разные слои общества, что очень любопытно: преданность слуги одно, а преданность гейши — совсем другое. Жаль, что эта серия немного короче первой. Возможно, до нас дошли не все листы.

Старый слуга Кацусукэ принимает памятный рисунок из рук господина. Фрагмент гравюры Итиюсая Куниёси из серии «Жизнеописания преданных и верных сердец»

Старый слуга Кацусукэ принимает памятный рисунок из рук господина. Фрагмент гравюры Итиюсая Куниёси из серии «Жизнеописания преданных и верных сердец»

П.Ж.: Сопроводительные тексты биографа Иппицуана делают акцент на городском фольклоре: вместо сюжета они повествуют о мелочах, сценках из жизни, бытовых деталях — как один герой сочинил стихотворение, а другой разрубил сосновую ветку. Почему гравюры описаны таким причудливым образом?

Ф.К.: Легенда о сорока семи ронинах и пьеса по ее мотивам были известны горожанам так хорошо, что не было смысла ее пересказывать. Сценки из жизни, трогательные сюжеты, лирические отступления — способы приблизить историю к читателю, избежать назидательных нравоучений.

Причем обращались они именно к жителю города Эдо — герой этой истории, мол, жил здесь, и вот та самая колонна, которую он разрубил мечом, дабы проверить его остроту. Все это было частью городского пейзажа, который жители видели перед собой. Это очень важно по тем же причинам, по которым сегодня, скажем, Человек-паук рассекает не где-нибудь, а именно на Манхэттене, в знаковых для зрителя местах.

П.Ж.: Слова «ронин» и «харакири» известны мне с детства. Думаю, не мне одному. Как так получилось? Когда европейцы узнали об этой легенде и как она дошла до нас? И еще — почему все мы говорим харакири, когда верно говорить сэппуку?

Ф.К.: В японском языке иероглифы могли читаться на китайский манер и в этом виде фигурировали в официальных документах, тоже составленных на китайском. В этих документах будет однозначно указано сэппуку. Простонародное несамурайское японское чтение — харакири — случайно закрепилось у европейцев. Вероятно, при попытке какого-то японца объяснить глупому иностранцу, что же это такое.

Когда первые англичане, американцы и французы посетили только что открытую страну сразу после революции Мэйдзи, они застали закат старояпонской культуры, где «Тюсингура» была самой ходовой пьесой, всегда собиравшей народ. Гости поспешили познакомить западную публику с этим сюжетом, первые пересказы появились тогда же, во второй половине XIX века.

На Западе легенда стала визитной карточкой японской культуры — ее вспоминали каждый раз, когда речь заходила о Японии, о самурайском духе. В какой-то момент японцы начали этот сюжет эксплуатировать, готовить его на экспорт. Особенно в послевоенный период — особых ресурсов в стране нет, зато национальная уникальность продается успешно.

Это далеко не единственная японская история о кровавой расправе, но многие из них изживают себя и меркнут. Легенда о сорока семи ронинах продолжает экранизироваться, тиражироваться, меняться, жить в новых произведениях. Она глубоко укоренилась в японском коллективном бессознательном. Забыть ее не получится.

--------

«Расставаясь с жизнью: предания о верных вассалах из Ако в иллюстрациях Итиюсая Куниёси» — дебютный издательский проект галереи японского искусства KASUGAI, подготовленный при кураторской поддержке книжного магазина «Желтый двор».

Над научными статьями в издании работали японисты Анна Голда, Анна Гусева, Ирина Мельникова, Александр Синицын, Надежда Трубникова, Елена Тягунова, Варвара Хомченкова и Василий Щепкин.