«Социальность, социальность — или смерть!»

Светлана Волошина — о русской литературной критике середины XIX века

В середине XIX века литературная критика в России приобрела небывалое значение: в отсутствие политических прав и свобод она стала легальным пространством для дискуссии по общественным вопросам, не забывая, впрочем, и об эстетике, а сами критики, и в первую очередь самый прославленный из них — Белинский, сделались настоящими властителями дум. Четвертую лекцию из

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Обществоведение, органика, народность

К середине XIX века русская литературная критика начала уделять больше внимания общественно-политическим проблемам. На первый план вышла обществоведческая, или социологическая, критика, для которой литература стала полем для приложения определенной идеологии. Художественные произведения рассматривались как отражение состояния российского общества. Разумеется, такая критика являлась субъективной, а ее представители — Чернышевский, Писарев и другие — были склонны к учительству и нередко приходили к весьма категоричным выводам.

Особую линию в XIX веке вела культурологическая критика, которая размышляла о месте России в мире, об особом типе русского сознания и русской культуры. Литература рассматривалась здесь как отражение самобытности русского народа и его духовного мира. Такие взгляды были присущи славянофилам, превозносившим Гоголя, а также Аполлону Григорьеву — основоположнику и единственному представителю «органической критики».

Еще одна характерная черта русской критической мысли XIX века — размышления о действительности искусства. Веневитинов, Киреевский, Надеждин, Полевой, критики декабристского толка и некоторые другие задавались одним и тем же вопросом: существует ли русская литература? И давали один и тот же ответ: русской литературы как отдельного, самостоятельного образования, увы, нет. Есть ли у нее будущее? Безусловно. Но это будущее каждый видел по-своему. Так, например, критики декабристского толка — Кюхельбекер, Бестужев-Марлинский — полагали, что литература должна развиваться, опираясь на политические темы и имея своей целью политическую свободу. Философская критика считала, что художественный мир автора и его сочинения должны соотноситься с действительностью, которую этот автор описывает.

Н.А. Полевой

Н.А. Полевой

Предтечей русской социологической критики стал Николай Алексеевич Полевой, который первым попытался подчинить эстетику общественно-социальным идеям. Например, он осуждал дворянскую литературу за оторванность от народа и призывал к созданию произведений, которые отражали бы реальные проблемы простых людей. Однако эти либеральные идеи однажды стоили ему карьеры. Его журнал «Московский телеграф» был закрыт после того, как Полевой написал негативную рецензию на пьесу Нестора Васильевича Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла», где обвинил драматурга в ложном патриотизме. Между тем эта пьеса очень нравилась Николаю I. В народе появилась язвительная эпиграмма: «Рука Всевышнего три чуда совершила: Отечество спасла, поэту ход дала и Полевого задушила».

Белинский: от гегельянства к социальности

Во времена Белинского основной формой взаимодействия интеллектуалов были кружки. Сам Белинский принадлежал к кружку Николая Владимировича Станкевича, где подробно изучались труды немецких идеалистических философов: Шеллинга, Фихте, Гегеля и их последователей. «Друзья Станкевича были на первом плане, — писал Герцен в „Былом и думах“, — Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом Гегелевой философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений». Действительно, к занятиям философией молодые люди относились очень серьезно, поскольку преподавание ее в университетах тогда было запрещено. Во время собраний кружка постоянно вспыхивали жаркие дискуссии, которые порой приводили к серьезным конфликтам. Герцен вспоминал:

«...нет параграфа во всех трех частях „Логики“, в двух „Эстетики“, „Энциклопедии“ и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении „перехватывающего духа“, принимали за обиды мнения об „абсолютной личности и о ее по себе бытии“».

Очень показателен в этом смысле пример Михаила Бакунина, который выстраивал личную жизнь сестер согласно своим философским убеждениям. Как можно догадаться, судьба девушек сложилась не очень удачно. Рассказывая о преданности Станкевича и его единомышленников немецкому идеализму, Герцен продолжал:

«Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной, алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к „гемюту“ или к „трагическому в сердце“...»

Молодой Белинский применял идеи немецкого идеализма к методологии критики и литературным явлениям. Его раннее творчество можно разделить на несколько периодов: шеллингианский, длившийся с 1834 по 1835 год, кратковременный фихтеанский, а с 1837 по 1840 год — гегельянский, известный как «примирение с действительностью». Считается, что последние семь лет своей жизни Виссарион Григорьевич находился под сильным влиянием философов-материалистов, в частности Людвига Фейербаха, а также утопистов-социалистов. Однако не стоит преувеличивать значение их идей в критике Белинского, поскольку к 1840 году его эстетическая система уже окончательно сформировалась.

Самая известная работа Белинского в шеллингианский период — дебютная критическая статья «Литературные мечтания», опубликованная в газете «Молва» в 1834 году. Пытаясь выстроить панорамную картину русской литературы, начинающий критик пришел к неутешительному выводу: своей литературы у нас нет. Конечно, он отметил Державина, Крылова, Грибоедова и Пушкина, но заявил, что русская литература как таковая родится лишь тогда, когда станет «выражением духа народного». «Придет время, просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится, — писал Белинский, — и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа».

Воронежский Областной ЛитМузей

Воронежский Областной ЛитМузей

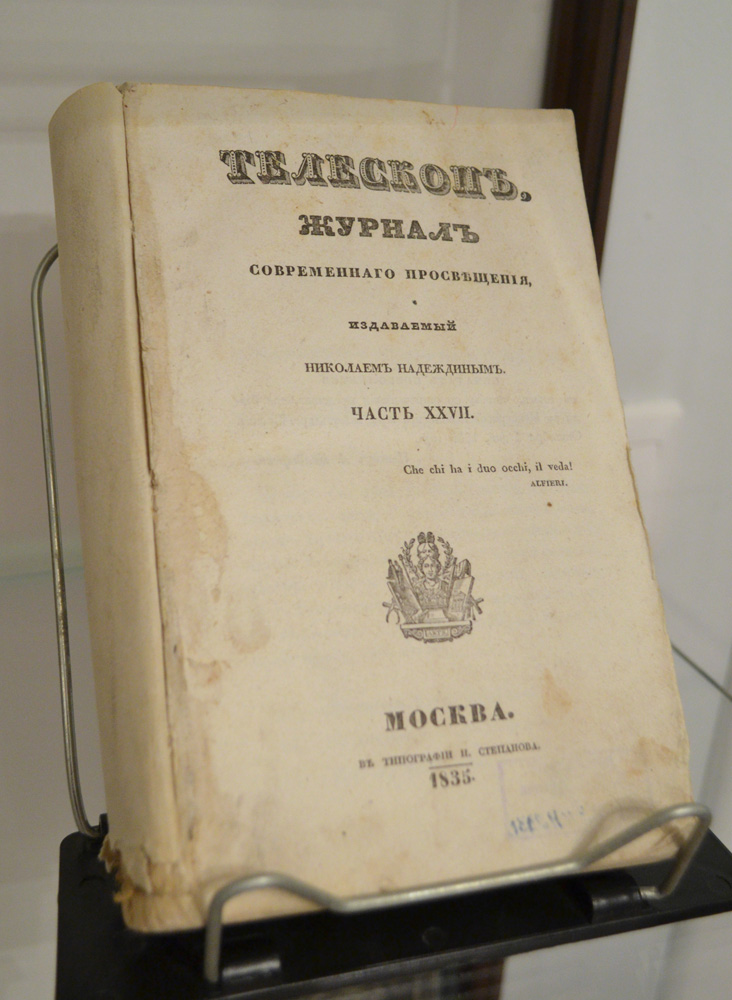

В «Литературных мечтаниях» критик упомянул и Гоголя. В 1835 году в журнале «Телескоп» вышла следующая статья Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя („Арабески“ и „Миргород“)», где он назвал Николая Васильевича «поэтом жизни действительной». Там же Белинский писал о двух типах творчества: «поэзии идеальной» и «поэзии реальной». Первая «гармонирует с чувством» творца, вторая — с «истиной представляемой ею жизни», а потому является «истинной и настоящей поэзией нашего времени».

В период увлечения трудами Фихте Белинский делал акцент на нравственных проблемах, определяемых личностью. Он рассматривал функцию и значимость личности, размышлял о человеческом сознании, которое постоянно совершенствуется и стремится к гармонии. В это время он открыл для себя таких авторов, как Шиллер и Жорж Санд. Но куда больше его вскоре заинтересовал Гегель, система которого поразила критика своей стройностью и эстетическим совершенством. Как ни странно, в то время Белинский начал всерьез считать, что литература не должна вмешиваться в общественно-политические события. Объективизм художника, чистая созерцательность творчества — вот к чему должно было стремиться искусство. Субъективное творчество Белинский отвергал, критиковал Бестужева-Марлинского, Грибоедова и Шиллера, которого раньше очень любил. Интересно, что критики эстетического направления, считавшие себя последователями Белинского-гегельянца, были не столь радикальны и полагали, что искусство все-таки должно отвечать на запросы общественной и отчасти даже политической жизни.

В гегельянский период на первый план для Белинского вышли общие фундаментальные эстетические критерии, общие темы, эпическое искусство и красота, которая должна была определять все. Среди важнейших поэтов критик называл Гомера, Данте, Шекспира и Гете. Он начал задумываться о гениальности, о присущих ей характеристиках. «У гения всегда есть инстинкт истины и действительности, — писал Белинский о Гете, — что есть, то для него разумно, необходимо и действительно, а что разумно, необходимо и действительно, то только и есть» (отсылка к гегелевскому «что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно»). С новой стороны для него открылся Пушкин, в котором он тоже увидел гениального творца, к которому неприменимы принципы, действующие для поэтов среднего плана.

Тогда же Белинский выработал собственный принцип написания статей. Анализируя произведение, он разлагал на части «тоталитет» (целостность) текста. Поэтому его работы характеризуются большим количеством обширных цитат. Вообще, критика XIX века очень многословна. Например, Аполлон Григорьев мог включать в статью целые куски романов и повестей, чтобы как можно убедительнее аргументировать свои суждения.

Гегельянский период «примирения с действительностью» закончился в начале 1840-х годов. «Примиряться» стало сложнее: в 1839 году Белинский получил работу в журнале «Отечественные записки» и переехал в Петербург, где оказался лицом к лицу с действительностью. Все друзья остались в Москве, по сравнению с ними петербуржцы казались холодными, чужими и неприятными. Умер Станкевич — светлый, добрый человек, который, кажется, понимал всех и вся. Его единомышленники начали спорить и ссориться. Возникла еще одна серьезная проблема, которая коснулась всех работников пера: литература и критика встали на профессиональные рельсы, текст превратился в товар, за качеством и сроком сдачи которого пристально следил редактор.

Необходимость подстраиваться под чужие требования угнетала Белинского. Его отношения с редактором «Отечественных записок», Андреем Александровичем Краевским, не складывались. В 1843 году критик писал своему другу, Василию Петровичу Боткину:

«Запущу работу, потеряю время — глядь уж и 15 число на дворе — Кр[аевский] рычит, у меня в голове ни полмысли, не знаю, как начну, что скажу, беру перо — и пошла писать. <...> И вот я дней в 10 пишу горы — книжка, благодаря мне, отпечатывается наскоро, Кр[аевский] ругается, типография негодует; отработался, и два-три дня у меня болит рука — вид бумаги и пера наводит на меня тоску и апатию».

Справедливости ради стоит отметить, что платили в журналах неплохо: в 1845 году Белинский получал около 6 тысяч рублей в год. Для человека, не обремененного большой семьей — а у Виссариона Григорьевича были только жена и дочь, — это была приличная сумма.

В 1840 году в «Отечественных записках» вышла статья Белинского о романе «Герой нашего времени», где он оценивал личность Печорина с гегельянских позиций. «...его беспокойный дух требует движения, деятельность ищет пищи, сердце жаждет интересов жизни, — писал критик, защищая спорного персонажа от нападок моралистов. — Настанет торжественная минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд!..» Белинский признавал несовершенство личности Печорина, однако видел в нем действительного «героя нашего времени» — времени рефлексии, тревоги о будущем, тяжелых раздумий о том, что происходит с Россией.

С.П. Шевырев

С.П. Шевырев

Здесь следует сделать шаг в сторону и упомянуть вышедшую в 1841 году в журнале «Москвитянин» статью «Герой нашего времени» критика Степана Петровича Шевырева. Это яркий пример того, как идеология влияет на прочтение литературного образа. Шевырев был в хороших отношениях с графом Уваровым и полностью разделял его «теорию официальной народности». Критик увидел в Печорине носителя «тонкой заразы западного образования», назвал его «пигмеем зла», живым мертвецом с развратной душой, человеком лживым, расчетливым и одержимым жаждой власти. «Печорин есть один только призрак, отброшенный на нас Западом, тень его недуга, мелькающая в фантазии наших поэтов», — писал Шевырев. Очевидно, «недуг» — это антипатриархальные и антимонархические взгляды, которые проявились в ходе французских революций и нашли отражение в западноевропейской литературе. Корни этой «заразы», по мнению Шевырева, были заметны еще в «Фаусте» Гете и «Дон Жуане» Байрона. Печорин как жертва западного влияния, атеист и вольнодумец был чужд своему народу и отечеству, а значит, не мог развиваться на русской почве.

Белинский продолжил работу над концепцией русской литературы. Теперь он рассматривал ее уже не как последовательность сменяющих друг друга имен, а как динамический процесс. Он пришел к выводу, что своя литература у России все-таки была — своеобразная, но являющаяся вполне логичным выражением духа своего времени. Также он выделил два уровня литературы. Первый — общеэстетический, вневременной. Второй — исторический, когда на разных этапах литературного процесса появляются разные имена, отражающие особенности современной им эпохи.

Символом общеэстетической литературы, конечно, стал Пушкин. Гоголя Белинский называл «поэтом в духе времени» — выражение из его статьи «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души», опубликованной в «Отечественных записках» в 1842 году. Вообще, гоголевская «поэма в прозе» вызвала бурные дискуссии в литературных кругах. Главный идеолог славянофилов, Константин Сергеевич Аксаков, сравнил похождения Чичикова с «Илиадой», попутно обвинив западных романистов в том, что их творчество привело к вырождению эпического жанра. «И вдруг среди этого времени возникает древний эпос с своею глубиною и простым величием — является поэма Гоголя», — восхищался Аксаков. Белинскому эта трактовка не понравилась. Для него ценность произведения заключалась в его социальности и актуальности именно для русского народа. «Гоголь великий русский поэт, не более; „Мертвые души“ его — тоже только для России и в России могут иметь бесконечно великое значение», — отвечал он Аксакову.

«Социальность, социальность — или смерть!» — писал Белинский Боткину осенью 1841 года. Захваченный этой идеей, в последующие годы он анализировал, в частности, литературу Гоголя и его авторское кредо как социального автора. Но мировоззрение Гоголя тоже менялось. С годами он становился все более религиозным, и это претило Белинскому. Религия для него представляла собой одну из форм идеологии, а значит, ей не было места в литературе. В 1847 году критик написал знаменитое письмо Гоголю, где обвинил писателя в лицемерии и заявил, что вместо проповедей и молитв стране нужны гражданские права и грамотные законы. К слову, распространение этого текста было запрещено в России и преследовалось полицией вплоть до 1914 года.

Вершиной творчества Белинского стал цикл статей «Сочинения Александра Пушкина» (1843–1846), где он рассматривал творчество поэта в контексте всей русской литературы. Литературный процесс он разделил на ломоносовский, карамзинский, пушкинский периоды и присвоил каждому из них отдельное литературное течение: классицизм, сентиментализм и так далее.

Стоит отдельно отметить пятую главу, где Белинский писал о том, как важно для критика сохранять объективность при исследовании художественного мира автора. «В этот мир не должно вносить никаких требований, никаких заранее приготовленных понятий и вопросов, никаких страстей, — писал он, — а тем менее — пристрастий, никаких убеждений, а тем менее — предубеждений». Далее говорилось о пафосе — одном из важнейших для Белинского понятий, в основе которого лежало положение об образной природе художественного творчества. Согласно критику, в центре произведения должна быть мысль, которая существует в виде целостного образа и не может быть сведена к простой формуле «что хотел сказать автор». «...поэтическая идея — это не силлогизм, не догмат, не правило, это — живая страсть, это — пафос... — писал Виссарион Григорьевич. — ...он [художник] сам не знает, как западает в его душу зародыш нового произведения; он носит и вынашивает в себе зерно поэтической мысли, как носит и вынашивает мать младенца в утробе своей».

Стоит коротко упомянуть также восьмую и девятую статьи, посвященные анализу поэмы «Евгений Онегин». Именно там звучит знаменитое определение Белинского, который называет произведение «энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением», написать которое мог только русский поэт.

Обзорная статья «Взгляд на русскую литературу в 1847 году», опубликованная в «Современнике», стала последней работой Белинского. В ней он писал о недавно изданных произведениях, а также о новом литературном явлении — так называемой натуральной школе, уходящей своими корнями в творчество Гоголя. По сути, натуральная школа, которая описывала тяготы жизни простых людей, заменила собой отсутствующую публицистику. Так что Белинский, как и другие критики, настаивал на том, что литература должна быть социальной и правдивой.

Виссарион Григорьевич умер в 1848 году. Новые яркие имена в русской литературной критике появились только к середине следующего десятилетия. Начало 1850-х было непростым периодом: это время «мрачного семилетия», известное в том числе ужесточением цензуры и внутренней политики России в целом. Во время «оттепели», наступившей после смерти Николая I, появились новые критики, которые объявили себя последователями Белинского. Интересно, что это были представители совершенно разных направлений: социального, эстетического, славянофильского. Присоединился к ним и «органический критик» Аполлон Григорьев.

Эстетическая критика: искусство не для искусства

А.В. Дружинин

А.В. Дружинин

Эстетическую критику представляли Александр Васильевич Дружинин, Павел Васильевич Анненков и Василий Петрович Боткин. Они считали, что формы искусства переменчивы, но ценности вечны. Основным требованием к литературе было стремление автора к независимости от внешних влияний. Однако эстетическую критику нельзя назвать антисоциальной. Она не провозглашала идею «искусства для искусства», напротив, ее представители считали, что литература может оказывать благотворное влияние на общество. Анненков писал:

«По нашему мнению, стремление к чистой художественности в искусстве должно быть не только допущено у нас, но сильно возбуждено и проповедуемо как правило, без которого влияние литературы на общество совершенно невозможно».

Здесь же стоит упомянуть рецензию Дружинина на сборник украинских народных рассказов Марко Вовчка (псевдоним писательницы Марии Александровны Вилинской), где критик упрекал автора в незнании реального трагизма народной жизни: мир изменился, и теперь истинными бедствиями для простого человека стали кабаки и изматывающий труд на фабриках, а вовсе не злой барин, который не дает крестьянке разрешения выйти замуж. Интересно, что революционный демократ Добролюбов написал на этот сборник положительную рецензию. Крестьян угнетают — значит, произведение хорошее, а как именно угнетают — не столь уж и важно.

Критики-эстеты также обращали особое внимание на психологическую убедительность произведения. В переписке с Фетом Боткин, говоря о романе Тургенева «Накануне», с недовольством замечал, что личность Инсарова и любовь к нему Елены выглядят неправдоподобно. Произведению нужна идея, но не дидактическая, а органично встроенная в психологический мир героев, в ином случае оно оставит читателя равнодушным. Боткин писал:

«...несчастный Болгар решительно не удался; всепоглощающая любовь к родине так слабо очерчена, что не возбуждает ни малейшего участия, а вследствие этого и любовь к нему Елены более удивляет, нежели трогает. Успеха в публике эта повесть иметь не может; ибо публика вообще читает по-утиному и любит глотать целиком».

Однако для эстетической критики была важна не только идея, которую автор вложил в текст, но и то, как он это сделал. Например, Дружинин в статье о романе «Обломов» называет эпизод, где описывается сон Ильи Ильича, «первым, могущественным шагом к уяснению Обломова с его обломовщиной». То есть сновидение — это не просто смутные воспоминания о детстве, но метафора, в полной мере отражающая личность главного героя. Также Дружинин обратил внимание на то, как в процессе написания романа Гончаров менял свое отношение к герою и менялся сам. «По практичности, по силе воли, по знанию жизни он [Обломов] далеко ниже своей Ольги и Штольца, — писал Дружинин, — людей хороших и современных; по инстинкту правды и теплоте своей натуры он их несомненно выше». В доказательство критик привел несколько примеров, в том числе говорил об отношении Обломова к детям Пшеницыной, которых он принял как родных. Эта и другие мелкие детали, безусловно, были добавлены Гончаровым не случайно и свидетельствовали о его благосклонности к герою.

Говоря о Толстом, Анненков и Дружинин обращали внимание на глубокий психологизм его произведений. Дружинин отмечал, что Толстой прекрасно описывает изменения личности, находящейся на каких-то переходных этапах, которые он называет «духовным расширением человека». И «диалектика души» Чернышевского — термин, прочно закрепившийся за творчеством Толстого, — является продолжением линии эстетической критики.

Анненков упрекал Чернышевского в одностороннем подходе к литературе, которую тот рассматривал только как иллюстрацию к тем или иным тезисам или идеям. Если иллюстрация соответствовала убеждениям критика — произведение считалось хорошим, если нет — никуда не годилось. Так, Анненков негативно отозвался о статье Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» (1858) про повесть Тургенева «Ася». Чернышевский называл Рудина трусом и удивлялся, что тот нерешительно вел себя на свидании с любимой девушкой, которая явно отвечала ему взаимностью. Он видел в тургеневском герое типичного представителя либерального дворянства, который не мог быть прогрессивным уже потому, что принадлежал к сословию, тормозящему общественный прогресс. Анненков соглашался, что Рудин — человек слабый, непоследовательный и, возможно, эгоистичный. Но причина этого крылась в его высоких морально-нравственных качествах: Рудин стремился к прекрасному, он не хотел идти на уступки, соглашаться с какими-то общественно-политическими условиями, которые его совершенно не устраивали. По мнению Анненкова, те решительные, напористые натуры, за которые ратует Чернышевский, деятельны потому, что не обладают тем уровнем нравственности, что присущ герою Тургенева. Посмотрите на купцов-самодуров Островского, героев Салтыкова-Щедрина — они очень деятельны, но есть ли от этого хоть какая-то польза?

Аполлон Григорьев: допотопное и кровное

А.А. Григорьев

А.А. Григорьев

Прежде чем перейти к Аполлону Григорьеву, стоит коротко рассказать о славянофилах, взгляды которых оказали на него большое влияние. Славянофилы оценивали русскую литературу по тому, насколько она проявляет и отражает национальный дух. Как ни странно, в этом смысле они были несколько похожи на критиков-реалистов: если реалисты смотрели на произведение как на иллюстрацию тех или иных политических процессов, то славянофилы искали в нем отображение каких-то самобытных черт русского народа. Они считали, что до Петра I нация представляла собой единое целое, поскольку общество не делилось на аристократов с европейским образованием и простых людей. В 1850-х годах на вопрос о существовании русской литературы они отвечали скорее отрицательно.

Аполлон Григорьев — совершенно удивительное явление в русской критической мысли. Он был философом, эстетом, поэтом, автором известных романсов, прекрасным гитаристом и просто обаятельным человеком с драматичной судьбой. Литературовед Борис Федорович Егоров дал ему такую характеристику:

«Аполлон Григорьев — мистик, атеист, масон, петрашевец, славянофил, артист, поэт, редактор, критик, драматург, фельетонист, певец, гитарист, оратор, чистый честный юноша, запойный пьяница, душевный, но безалаберный человек, добрый товарищ, непримиримый противник, страстный фанатик убеждения, напоминающий этим Белинского».

Григорьев был редактором «Москвитянина», работал в журнале «Русское слово», сотрудничал с журналами братьев Достоевских «Время и эпоха», где вступил в кружок «почвенников». Был близок к славянофилам, а среди своих учителей называл Шеллинга и, конечно же, Белинского. Он смотрел на искусство как на единый, растущий, связанный во всех частях организм, который нельзя сконструировать искусственно. Исходя из этого, Григорьев делил произведения на «рожденные» и «деланные». Как и Шеллинг, он говорил, что человечество состоит из наций, каждая из которых представляет собой отдельный организм, имеющий свое мировоззрение и развивающийся по своим законам. Гегеля Григорьев порицал за то, что тот рассматривал всякую органическую форму как основание для следующей, более совершенной. Для него каждый организм был самодостаточен и ценен таким, какой он есть.

Главными понятиями в эстетике Григорьева были переживание и чувствование. Все остальные направления критики он отрицал. Реалистическую критику называл «утилитарной» и игнорировал общественно-политическую сторону художественных творений. Также Григорьев говорил о деспотизме теории и обвинял критиков-эстетов в том, что они анализируют только художественную форму произведения в отрыве от всего остального. Литература, по его мнению, подобна живому существу, неразрывно связанному с окружающим миром и постоянно взаимодействующему с ним.

Критические статьи Аполлона Григорьева довольно объемны. Он делал огромное количество выписок и часто пускался в отвлеченные рассуждения. Одна из главных особенностей его текстов — удивительная авторская терминология: «корни и вершины творчества», «разорванное творчество», «художник, отзывчивый на кровь», «кровное тело жизни» и так далее. Определение «допотопный талант» Григорьев употреблял в положительном значении, поскольку считал таких писателей предтечей новых литературных явлений. Так, по его мнению, соотносились друг с другом Лажечников и Островский или Бестужев-Марлинский и Лермонтов. Писал Григорьев и о «растительной поэзии», которую характеризовал как «народное, безличное, безыскусственное творчество в противоположность искусству, личному творчеству». Таковой он считал, например, «Песнь о Трое», которую называл «звериным эпосом средних веков».

Также критик выделил особые типы героев, в частности «хищный» и «смирный». Хищный тип — это тип романтический, пришедший к нам с Запада. К нему можно отнести, например, Печорина. Смирный тип — это пушкинский Белкин. Причем Белкин — не просто персонаж, но оптика, через которую автор смотрит на мир. Рассуждая о хищных и смертных типах, Григорьев задумывался о том, что такое русский тип. Очевидно, это тип смирный, который тем не менее не исчерпывается присущей ему забитостью и безответностью. Ведь был же у нас, например, Емельян Пугачев? И мысль о противоречивости русской натуры, вероятно, пошла большей частью именно от Аполлона Григорьева.

Подобно славянофилам, Григорьев искал прообраз нравственного идеала. Но для него этот идеал не был безвозвратно утерян в далеком прошлом, наоборот, находился в будущем, и стремиться к нему следовало сейчас. Следуя за литературой, критика должна была описывать этот идеал — народный, общий для всех сословий и, безусловно, достижимый. Интересно, что, в отличие от славянофилов, которые считали крестьянство основой народного духа, Григорьев видел выражение народного сознания в купеческом сословии. Отсюда его любовь к героям Островского, к той среде, которая описана в «Грозе». Он считал, что видеть в купечестве только «темное царство» (отсылка к знаменитой критической статье Добролюбова), неверно. Ценность пьесы, по его мнению, заключалась именно в том, что она отражает духовную жизнь, без которой невозможна высокая литература. «Не народ существует для словесности, а словесность для народа, — писал Григорьев, — и не словесностью создается народ, а народом словесность». В купечестве критик видел сословие, несущее в себе прекрасные народные черты, которым нужно дать развиться.

Главное место на русском литературном Олимпе, по мнению критика, занимал Пушкин. Именно Григорьеву принадлежит знаменитая фраза, ставшая крылатой:

«...Пушкин — наше все: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного... Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности...»

К литературе Григорьев относился как к очень личному делу. Он говорил, что надо любить то, что ты описываешь, ведь только любовь позволяет понять мировоззрение художника, которое критик должен описать и передать читателям. Читать его статьи довольно сложно: для того, чтобы как следует вникнуть текст, нужно самому впасть в какое-то растительное, органическое состояние. И конечно же, воспринимать написанное с любовью.