«Скромное место в истории литературы»

К 150‑летию Сомерсета Моэма

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Живи Уильям Сомерсет Моэм сегодня, он избегал бы социальных сетей, но раз в пару лет давал бы образцово высокомерное интервью какому-нибудь медиа и после с отстраненным интересом наблюдал за вызванной бурей — на протяжении всей жизни чужая неприязнь трогала его очень слабо. Впрочем, как и чужая любовь — с самого детства Сомерсет Моэм привык не рассчитывать в этом смысле на многое. Заика, сирота, низкорослый, болезненный и щуплый, поначалу плохо говоривший и особенно писавший по-английски (до 12 лет он жил во Франции, и первым его языком стал французский), он был легальным объектом травли в английской школе, да и после, уже достигнув известности, не мог похвастаться популярностью в свете и широким кругом знакомств.

В колледже он изучал медицину (пойти по проторенному семейному пути, поступить в Кембридж и заняться юриспруденцией, подобно братьям, отцу и деду, Моэму мешало сильное заикание), но, не испытывая подлинной склонности к врачебному делу, с соучениками так и не сошелся. В дальнейшем только присутствие в его жизни Джеральда Хэкстона — многолетнего друга, партнера и секретаря — позволяло писателю худо-бедно налаживать связи с окружающими: общительный и жизнерадостный Хэкстон взял на себя роль мостика между Моэмом и миром. Причина этого не в застенчивости и даже не в общепризнанно скверном характере писателя — просто, по собственным словам Моэма, в разное время он любил отдельных людей, «но к людям вообще никогда не чувствовал особой симпатии». Отсутствие симпатии отчасти компенсировалось в нем отсутствием привычки к сколько-нибудь выраженной и прицельной антипатии: «Пусть это очень дурно, но я неспособен серьезно возмущаться чужими грехами, если только они не касаются меня лично, да и тогда тоже. <...> Не сторож я брату моему. Я не могу заставить себя судить своих ближних — хватит с меня того, что я их наблюдаю».

Холодноватая, рассудочная дистантность натуры конвертировалась в том числе в выбор занятий.

Вплоть до распада Британской империи разведка оставалась своего рода «джентльменским клубом» — служба в ней практически не оплачивалась и потому считалась привилегией обеспеченных и патриотично (в значении «имперски») настроенных людей с легкой склонностью к авантюрам. Моэм к самой идее джентльменской этики (и к идее жесткой социальной стратификации в целом) относился с ядовитым скепсисом, к приключениям относился с умеренным энтузиазмом и уж точно не был патриотом в тогдашнем элитарном понимании этого слова. Однако это не помешало ему поступить на секретную службу и большую часть Первой мировой провести в Швейцарии, координируя работу британских агентов в Германии и Австрии, а позже, летом 1917 года, отправиться в Россию, чтобы попытаться уговорить Керенского не выходить из войны.

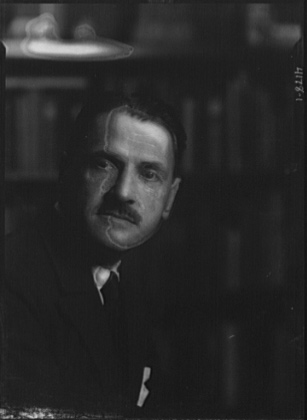

Arnold Genthe / Library of Congress

Arnold Genthe / Library of Congress

Эта работа не вполне коррелировала с персональными ценностями Моэма (так, например, он был убежденным пацифистом), да и люди, с которыми она его сводила, редко вызывали у него теплые чувства. Однако с точки зрения мировой словесности служба в разведке полностью окупила себя: за время сотрудничества с ней Моэм собрал поистине бесценный материал, который, как следует отлежавшись, к концу 1920-х превратился в один из лучших его сборников — «Эшенден, или Британский агент». Двадцатью пятью годами позже это собрание из 14 рассказов, объединенных фигурой центрального персонажа, послужило источником вдохновения для Йена Флеминга, создателя Джеймса Бонда, а еще через несколько лет повлияло на великого Джона Ле Карре.

Любая деятельность, любое знакомство, любая поездка — а путешествовал писатель много, в том числе в очень далекие по тогдашним европейским меркам края вроде Вест-Индии или Полинезии, — все становилось материалом для романов и рассказов. «Все, что случалось со мною в жизни, я так или иначе использовал в своих произведениях. Бывало, что какое-нибудь мое переживание служило мне темой, и я выдумывал ряд эпизодов, чтобы выявить ее; но чаще я брал людей, с которыми был близко или хотя бы слегка знаком, и на их основе создавал своих персонажей». Подобный подход к писательству, по собственному признанию, обеднял повседневную жизнь Моэма, лишая любой опыт свежести восприятия и провоцируя небезосновательные обвинения в чрезмерной прагматичности («Такое чувство, что за тобой все время записывают», — вспоминал один из друзей Хэкстона, гостивший у них на вилле в Кап-Ферра). Зато творчеству этот метод, безусловно шел только на пользу — цепкая наблюдательность восполняла дефицит непосредственности.

Человеческая теплохладность естественным образом транслировалась у Моэма и в манеру письма. Поклонники называют его стиль «прозрачным», а недоброжелатели — «примитивным», «бедным» и «однообразным». Так или иначе, никто и никогда не пытался увидеть в Сомерсете Моэме тонкого и изобретательного стилиста — никто, включая его самого. В повествовании писатель ценил в первую очередь ясность, во вторую — простоту, и лишь в третью — благозвучность, которую тоже понимал довольно узко: главным образом как избегание неуместных рифм, ненамеренных аллитераций, тяжеловесных грамматических конструкций и тавтологий. Впрочем, Моэм всегда был готов пожертвовать благозвучностью ради ясности, а орнаментальная пышность, свойственная прозе времен его писательской молодости, в зрелые годы вызывала у него лишь брезгливость. Своей первой книги цветистых заметок об Андалузии, для которой совсем еще юный Моэм любовно выписывал и заучивал красивые словечки из «Саломеи» Оскара Уайлда и Библии короля Иакова (в конце XIX века в Англии она считалась вершиной стиля), впоследствии он очень стыдился. В дальнейшем Моэм пытался избегать любой избыточности, ограничивая себя даже в прилагательных и наречиях.

Этическая позиция Моэма как писателя тоже выглядит, если можно так выразиться, избыточно прозрачно — не в значении «очевидно», но скорее, наоборот, «неуловимо». Особенно она, конечно же, шокировала современников писателя. Первый опубликованный роман Сомерсета Моэма «Лиза из Ламбета», вышедший в 1897 году и рассказывающий об адюльтере в рабочей среде, сразу вызвал скандал. В годы, когда британской литературе полагалось бичевать порок и превозносить добродетель, молодой литератор осмелился не вынести однозначного вердикта ни главной героине — наивной и бойкой юной Лизе, ни ее соблазнителю — женатому и гораздо более взрослому мужчине. Более того, если с отказом от прямого нравственного суждения публика еще могла примириться, то выдержать упорное нежелание автора снабдить читателя этической отмычкой хотя бы на уровне эпитетов и интонации, было труднее. Не случайно критик The Times бранил роман за «сухость», «бездушность» и «анемичность».

Примерно то же можно сказать и о самом популярном в нашей стране романе Моэма — о знаменитом «Театре». На родине писателя эту книгу помнят плохо — она теряется в тени других, более весомых его вещей, таких как «Бремя страстей человеческих» или «Пироги и пиво». А вот в СССР и после, в России, именно «Театру» выпала честь считаться главным текстом Моэма (причиной тому, скорее всего, катастрофическая нехватка на отечественном книжном рынке той эпохи хоть сколько-нибудь фривольных любовных романов). Однако, несмотря на культовый статус «Театра» и его популярнейшую экранизацию 1978 года с латвийской дивой Вией Артмане в роли стареющей актрисы Джулии Ламберт, едва ли кто-то из восторженных поклонников мог бы уверенно ответить на вопрос, считает ли автор свою героиню «хорошей» или «плохой».

Все это — сухой и упрощенный стиль, холодность и безэмоциональность как в жизни, так и в прозе, отказ от этической авторской суперпозиции — вызывало критику или во всяком случае озадаченность со стороны современников и даже после смерти писателя (Моэм прожил исключительно долгую жизнь и умер в 1965 году в возрасте 91 года) многими воспринималось как изъян его прозы, как основание для скорого ее забвения. Сам Моэм к подобному исходу был готов — ну или делал вид, что готов. «Приятно думать пусть не о том, что ты достиг бессмертия (бессмертие литературного произведения исчисляется в лучшем случае несколькими столетиями, да и то это обычно лишь бессмертие в школьной программе), но о том, что несколько поколений будут читать тебя с интересом и что ты займешь хотя бы скромное место в истории литературы своей страны. Что касается меня, то я и на такую возможность смотрю скептически», — писал он в своих мемуарах «Подводя итоги». И тем не менее с 1930–1940-х годов, на которые приходится наивысший расцвет Сомерсета Моэма как писателя, сменилось по меньшей мере три поколения, а его продолжают, по его собственному выражению, «читать с интересом».

Carl Van Vechten / Library of Congress

Carl Van Vechten / Library of Congress

С течением времени стало понятно: все, что казалось слабостями и дефектами моэмовской прозы, в действительности является залогом ее долголетия.

Известно, что самые вычурные вещи выходят из моды быстрее всего, — это касается в том числе манеры письма. Пастозный, многословный стиль позднего викторианства сегодня выглядит старомодно, и, хотя в этой старомодности есть известное очарование, не так много людей в наше время читают Джорджа Мередита или Томаса Харди просто для удовольствия. Экономный же, компактный и убористый язык Моэма выглядит, напротив, куда как уместно и свежо.

Но еще быстрее, чем стиль, в литературе устаревает эмоция. Вернее, даже не она сама — эмоция-то как раз остается более или менее неизменной, — но конкретные формулы, в которые ее облекает писатель, а иногда и поводы для ее возникновения. Именно поэтому по-настоящему долго живут тексты, оставляющие достаточно пространства, которое читатель может наполнить собой, вложив туда собственные эмоции, сообразные времени и обстоятельствам. И в этом качестве обманчиво бесстрастные, полные выверенных пустот и тщательно простроенных недоговоренностей тексты Моэма оказываются идеальной канвой для читательского сотворчества. Каждое поколение читателей вытаскивает, выводит на поверхность скрытую в них напряженную эмоцию, аранжируя и расцвечивая ее по собственному вкусу.

Вместе с британским шпионом Эшенденом мы реконструируем смысл предсмертного вскрика («Англия!») старой гувернантки в рассказе «Мисс Кинг». Вместе с героем-рассказчиком восстанавливаем, что же на самом деле представляет собой загадочный продавец лимонада из рассказа «Человек со шрамом». Вместе с героиней романа «Узорный покров» пытаемся понять характер ее непривлекательного, но героического мужа. В каждом из этих и в великом множестве других случаев (литературное наследие Моэма поистине необъятно) автор сообщает нам ровно столько, сколько нужно — не больше и не меньше. Твердой рукой проводит он нас через созданную им историю, не давая сбиться с пути, но и не удушая собственными эмоциями, мнениями, переживаниями и оценками.

От писателей-современников мы ждем, чтобы они подобрали самые точные слова для наших сиюминутных чувств, выкристаллизовали и объяснили — пусть метафорически — суть происходящего с нами здесь и сейчас. Именно поэтому современники часто были Сомерсетом Моэмом недовольны, по большей части считая его плодовитым беллетристом, лишенным в то же время нравственного чутья и стилистической актуальности — добродетелей, считавшихся тогда для литератора главнейшими. В то же время писателям, метящим в классики, положено быть своего рода современниками вечными, многоразовыми — оставаясь надежной константой, вмещать в себя при этом потребности, проблемы и вопросы каждого следующего читательского поколения. Кому-то из писателей удается перейти из разряда «великих современников» в классики без усилий и видимых швов, однако многие хороши лишь в каком-то одном из двух этих амплуа. Так, проскочив этап современника (вернее, прожив его в довольно скромном статусе), Сомерсет Моэм шагнул напрямую в бессмертие, и акции его, поначалу котировавшиеся невысоко, с годами только растут в цене. Чем дальше, тем более великими, современными и нужными выглядят его лучшие тексты. Словом, на несколько столетий бессмертия — как в рамках школьной программы, так за ее пределами — писатель может смело рассчитывать.