Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

«Писание. Перевод, предпринятый Мартином Бубером совместно с Францем Розенцвейгом. Пятикнижие Наставления. Книга первая. Берлин. Издательство Ламберта Шнейдера»

«Писание. Перевод, предпринятый Мартином Бубером совместно с Францем Розенцвейгом. Пятикнижие Наставления. Книга первая. Берлин. Издательство Ламберта Шнейдера»

«Всякое слово есть слово говоримое». Такими словами начиналась статья Франца Розенцвейга «Писание и слово», опубликованная в конце 1925 года в журнале Мартина Бубера Kreatur и анонсировавшая проект нового перевода Писания на немецкий язык. «Книга — продолжает Розенцвейг, — первоначально лишь состоит у него на службе — у слова прозвучавшего, пропетого, произнесенного — как еще бывает в наши дни в случае исполняющейся на сцене драмы или же в опере. Лишь таково — в таком техническом, вспомогательном, предварительном ключе, как говорим мы о «книге» в этих случаях — лишь таково когда-то было положение книги вообще по отношению к говоримому слову».

Пафос заявленного переводческого проекта заключался как раз в том, что вместо «книги», которую привыкли видеть в Библии европейские читатели, он должен был показать в ее новом немецком переводе «говоримое слово». У этого «слова» в понимании переводчиков можно выделить два ключевых измерения: одно — религиозно-философское, второе — филологическое. Начнем с первого. К середине 1920-х годов Мартин Бубер и Франц Розенцвейг уже были признанными лидерами движения еврейского религиозного возрождения. В 1921 году была опубликована «Звезда избавления», ключевой труд Розенцвейга — в котором в экзистенциалистском ключе переосмыслялся религиозный опыт еврейства; в 1923 году вышла книга Бубера «Я и Ты», в которой эклектичное прочтение мистической традиции иудаизма и христианства перерабатывалось в программу своего рода «жизненной философии». Обе эти книги, отталкиваясь от модерна, предлагали пересмотр традиции. Вызов, который проекты Бубера и Розенцвейга бросали модерну, заключался в первую очередь в их программном иррационализме: главной задачей для них было обновление отношений между человеком и Богом. А по сравнению с традиционной религией они отличались прежде всего тем, что эти отношения мыслились не столько в коллективном плане («дети Авраама», «народ Израиля»), сколько в персональном («смертный человек», «живое существо»). Установка на такую предельно личную коммуникацию индивида с Богом предполагала и своеобразную философию языка. С точки зрения Бубера (который стал главным идеологом совместного переводческого проекта), человеческий язык существует в двух принципиально разных изводах. С одной стороны, язык может служить для описания мира (когда познающий субъект присваивает вещам имена как бы в третьем лице); с другой — для установления отношения (когда живые существа обращаются друг к другу с «основным словом», т. е. словом из пары «Я — Ты»). Если Бубер и Розенцвейг берутся за перевод Писания, то этот текст, с одной стороны, должен (в понимании Бубера) представлять собой прямую речь Бога, обращающегося к народу Израиля в ситуации непосредственного личного контакта по типу Я — Ты; с другой стороны (в понимании Розенцвейга) — служить свидетельством «совершившегося прорыва слова» «в мгновение очеловечивания», то есть в момент становления человеческого языка в контакте с божеством. Бубер с Розенцвейгом понимают Библию не просто как памятник письменной культуры, требующий историко-филологического подхода — а как содержание богообщения, схваченное в тексте в тот самый момент, когда оно проиходило. Это общение должно было, если выражаться в терминологии Бубера с Розенцвейгом, захватывать «все существо» человека, то есть не только на интеллектуальном, но и на телесном, физиологическом уровне.

Отсюда вытекали уже чисто филологические установки в отношении к тексту Писания. Как замечает Розенцвейг в своей статье, анонсирующей будущий перевод, существительное miqra — типичное для иудейской традиции собирательное название всех библейских текстов — связано общим корнем с древнееврейским глаголом qara: «звать», «кричать» (к тому же семитскому корню восходит и название Корана). Соответственно, букально слово miqra означает не «Писание», а скорее «возглашение». Библия, с точки зрения Бубера и Розенцвейга, по характеру своего происхождения и по своей структуре — принципиально устный текст. Этим и оправдывается, по словам Розенцвейга, само их переводческое предприятие. Текст, создававшийся на одном языке в устной форме, на другом требует постоянного обновления: даже самый внимательный к природе оригинала перевод понемногу превращается в книжную классику, где письменная традиция с ее жесткими правилами пунктуации загоняет речь в не органичные для нее рамки и тем самым уничтожает живую энергию библейского слова. Эта энергия в глазах переводчиков имеет чисто физиологическую природу. «Материя речи — дыхание, — пишет Розенцвейг, — поэтому набор воздуха в легкие образует ее естественное членение. Оно живет по собственным законам: больше двадцати или в крайнем случае тридцати слов нельзя выговорить, не переведя глубоко (а не просто слегка пополнив) дыхание, по большей же части вообще только от пяти до десяти». Библейский текст, по убеждению Розенцвейга, строится не из предложений, а из «дыхательных движений», то есть из отрезков речи, связи и границы между которыми прочерчены не столько на логическом, сколько на физиологическо-эмоциональном уровне, в соответствии с тем, сколько слов человек в той или иной ситуации выговаривает на одном дыхании. «Однозначно логически обособленные и поэтому разбитые точками отдельные фразы, как, например, ответ Каина: „Не знаю. Сторож я разве моему брату?“ („Ich weiß nicht. Bin ich meines Bruders Hüter?“) такое воспроизведение живого, дышащего хода речи соединяет в общее движение и только тогда возвращает им всю чудовищность, прежде полуприкрытую логической пунктуацией».

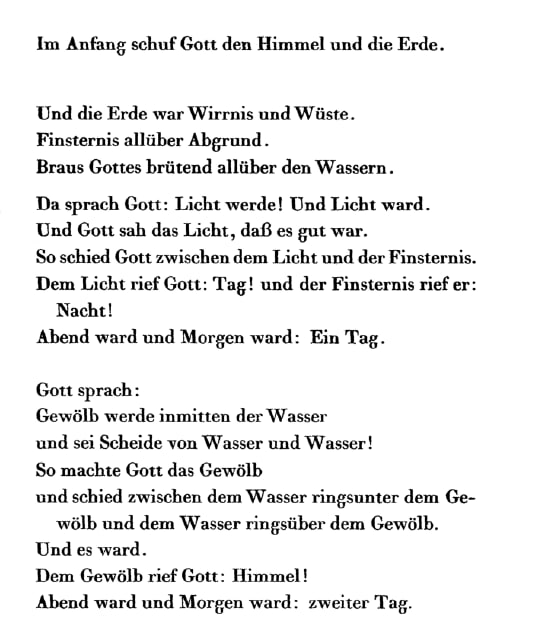

Как все это должно было работать в переводе? Откроем первую страницу первой книги в издании Бубера — Розенцвейга — книги Берешит (Бытия). Я, насколько это возможно, попытаюсь передать этот текст по-русски — а оригинал можно видеть на иллюстрации.

В начале сотворил Бог небо и землю.

И была земля — сутолка и пустыня.

Тьма над бездною.

Дуновение Божье — наседкою над водами.

Тут сказал Бог: быть свету! И стал свет.

И увидел Бог свет, что хорош он.

Так разделил Бог меж светом и тьмой.

Свету кликнул Бог: день! И тьме кликнул: ночь!

Вечер стал, утро стало: день один.

Бог сказал:

Своду быть среди вод

и разделу быть у воды с водой!

Так сделал Бог свод

и разделил меж водой что кругом под сводом и водой что кругом над сводом.

И так стало.

Своду кликнул Бог: небо!

Вечер стал, утро стало: второй день.

Первая страница книги «В начале» (Берешит/Бытие) в издании перевода Бубера-Розенцвейга (1926)

Первая страница книги «В начале» (Берешит/Бытие) в издании перевода Бубера-Розенцвейга (1926)

Этот отрывок демонстрирует сразу несколько важных приемов, характерных для переводческой тактики Бубера с Розенцвейгом.

Во-первых, видно, что текст действительно стремится отойти от двух базовых систем членения, принятых в европейских переводах Писания и отчасти присутствовавших еще в масоретской традиции обработки библейского текста: от синтаксической и от стиховой. Бубер с Розенцвейгом, с одной стороны, относительно свободно обращаются с синтаксисом литературного немецкого языка — не брезгуя, к примеру, обрывистыми назывными предложениями. С другой стороны, они игнорируют принятое членение библейского текста на стихи — и предлагают собственную разбивку на строки, опирающуюся уже не на традицию, а на поэтическую интуицию самих переводчиков. Причем немецкий текст в этой разбивке призван передавать не столько даже ритмическую, сколько «пневматическую» структуру оригинала, те самые «дыхательные движения», о которых писал Розенцвейг, — или, как много лет спустя выразится Бубер в послесловии к последнему тому перевода, колометрию текста, «то есть членение текста на единицы, которые являются одновременно единицами дыхательными и смысловыми».

Во-вторых, уже здесь видно, перевод стремится к максимальному буквализму в воспроизведении древнееврейской лексики. Скажем, в четвертой строке странное выражение Braus Gottes brütend allüber den Wassern (буквально «дуновение Божье — насиживая над водами») призвано отображать темную формулу оригинала (о ней —ниже). Точно так же слова Wirrnis und Wüste во второй строке («сутолка и пустыня») остраняют привычное прочтение этого места, акцентируя внимание не на значении, а на поэтическом звучании оригинала: tohu wawohu (позже Бубер, редактируя текст для финального издания, изменит это место, стремясь к большему акустическому подобию: Irrsal und Wirrsal). Таким образом, перевод Бубера — Розенцвейга претендует на то, чтобы проникнуть в сам словарный состав древнееврейского оригинала глубже и внимательнее, чем это делалось в классических европейских переводах, обычно ориентированных на старую латинскую традицию. Много лет спустя Гершом Шолем, обращаясь к Буберу в торжественной речи по случаю выхода последнего тома Die Schrift, скажет: «Ваш перевод — не просто перевод; он, не добавляя ни слова в виде комментария как такового, все же выступает одновременно и в качестве комментария. Многие из нас, читая трудные места Библии, раз за разом спрашивали себя: а что скажет об этом Бубер? — в общем-то, примерно в том смысле, как мы спрашиваем: а что скажет об этом Раши? Это введение комментария прямо в решительный буквализм самого перевода кажется мне одним из величайших достижений Вашей работы».

Однако все это происходит не в безвоздушном пространстве. Бубер с Розенцвейгом переводят Писание не просто на немецкий, а на очень специфический немецкий. Отчасти он черпает из речевых экспериментов эспрессионистов, отчасти наследует романтическим имитациям древней и народной поэзии — но в целом движется в русле языковых поисков иррационалисткой философии первой половины XX века. Лучше всего работу этого языка, наверное, можно продемонстрировать на том фрагменте из третьей главы книги Исход, где Бог называет Моисею свое имя (который мы уже видели в немецком переводе Мозеса Мендельсона):

Книга «Имена» (Шмот/Исход) в переводе Бубера-Розенцвейга, глава 3

Книга «Имена» (Шмот/Исход) в переводе Бубера-Розенцвейга, глава 3

Тут сказал Моше Богу:

А ну как — приду я к сынам Израиля,

скажу им: Бог отцов ваших шлет меня к вам,

а они скажут мне: Что ж с именем его?

Что мне сказать им?

Бог же сказал Моше:

Я буду здесь — тем буду, кто здесь будет.

И сказал:

Так сынам Израиля скажешь:

Я ЗДЕСЬ шлет меня к вам.

И еще сказал Бог Моше:

Так скажешь сынам Израиля:

ОН,

Бог отцов ваших,

Бог Абраhама, Бог Йицхака, Бог Яакоба

шлет меня к вам.

Вот мое имя вовеки,

вот мое прозвание из рода в род.

Если Бог Мендельсона в начале 1780-х годов изъяснялся в понятиях просвещенческой рациональности («Я — сущность, которая вечна <...> Вечная сущность послала меня к вам»), то у Бубера с Розенцвейгом Бог говорит на языке, который Теодор Адорно после войны окрестит «жаргоном подлинности». Имя, которое Бог называет Моше, звучит как ICH BIN DA, Я ЗДЕСЬ — решение, пожалуй, не менее смелое, чем у Мендельсона, но в рамках конкретной религиозно-философской доктрины не менее закономерное. По убеждению Мартина Бубера (см., к примеру, работу «Два образа веры», 1950), глагол hayah, «быть» в тексте Писания в тех случаях, когда он относится к Богу, в принципе не может иметь значения «существовать». Утверждать существование того или иного божества или сомневаться в нем, как полагает Бубер, в той исторической ситуации, в которой создавалась Библия, было вообще не принято. Если в псалме говорится, что «безумец сказал в сердце своем: Бога нет» (Пс. 52/53: 2) — то этот безумец, по мысли Бубера, не столько атеист, сколько хулиган. Он не хочет сказать, что того бога, в которого верит народ Израиля, не существует — он хочет сказать, что этот бог отсутствует: он где-то в другом городе, в другой земле, в другой части света. Поэтому он не в силах справиться со злом, которое творится здесь и сейчас, и ничего не сделает богохульнику. Утверждение «Бог есть», соответственно, означает ровно обратное: Бог неизменно присутствует, он всегда активен здесь и сейчас — в том смысле, что при желании он в любой момент может уничтожить врагов народа Израиля, вернуть отступника, покарать богохульника и так далее. Так что когда Бубер с Розенцвейгом переводят имя Бога на немецкий язык, им кажется совершенно естественным прибегнуть к экзистенциалистскому глаголу dasein, в смысле «присутствовать», или, буквально: «быть здесь». Их переводческий проект претендует на то, чтобы тексты, содержащие «говоримое слово» Бога (когда-то, по убеждению переводчиков, звучавшее в ситуации прямого контакта с избранным народом), реактуализовать в настоящем моменте — и в итоге перемыкает эти тексты на специфический интеллектуальный жаргон, свойственный исканиям иррационалистской философии и проектам религиозного обновления в период между двумя мировыми войнами.

***

Зигфрид Кракауэр

Зигфрид Кракауэр

Одним из самых агрессивных критиков этого подхода стал Зигфрид Кракауэр. В апреле 1926 года он выступил в газете Frankfurter Zeitung с развернутой рецензией на переводческий проект Бубера с Розенцвейгом. В этом эссе под названием «Библия по-немецки» — оно, к сожалению, по непонятной причине было исключено из русского издания сборника «Орнамент массы» (Ad Marginem, 2019) — Кракауэр критикует новый перевод сразу в трех измерениях: в философском, в социальном и в стилистическом — причем первые для него выражаются через третье. Проект Бубера с Розенцвейгом, как заявляет Кракауэр, не может считаться ни чисто филологическим, ни чисто религиозным: с одной стороны, он явно не задается задачами академической аккуратности, с другой стороны — имеет, как и вся деятельность Бубера и Розенцвейга, претензии более широкие, чем «чисто внутрирелигиозное предприятие в духе литургического движения». Этот перевод не «изолированный литературный продукт»; его следует рассматривать как «порождение и результат деятельности некоторого религиозного круга», претендующее на весьма специфическое взаимодействие со своим читателем. «Лишь намерение непосредственно обратиться ко всему человеку, — продолжает Кракауэр, — или вовсе — ко всей общности — могло подвигнуть к выпуску этого перевода без комментария». Отсутствие комментария свидетельствует об убежденности переводчиков в том, «что слово Писания сохраняет свою неиссякающую мощь». Однако именно с этим Кракауэр согласиться не может — и вместо того, чтобы разбирать филологические частности оригинала (в которых он в любом случае не силен), он атакует стилистику готового перевода, которая в его глазах выглядит беспомощно-анахронической. Кракауэр, к примеру, не может пройти мимо фразы, которую мы видели на первой странице первой книги («дуновение Божье — наседкою над водами»): «Какой дух времени это дуновение высидел, явствует из того факта, что наши переводчики «возносят подношения» (Hochgaben höhen), «тучат тучи» (Wolken wölken) и «убивают убойный скот» (Schlachtvieh schlachten)» — в то время как у Лютера Ной приносит жертву всесожжения (Brandopfer opfern), тучи у него бегут над землей, скот Лютер попросту «забивает» – и т. д. Все это, с точки зрения Кракауэра, вызывает ассоциации с позднеромантическими иммитациями древнегерманской поэзии, которые тоже любили играть этимологическими фигурами. О той же псевдофольклорной стилистике напоминает ему ритмика и риторика перевода. «Самым высоким филологическим претензиям Кольца Нибелунгов, — пишет Кракауэр, — могло бы удовлетворять такое ритмическое вопрошание:

König wärst du wohl gern, bei uns du König?

Oder Walter du, bei uns du Walter?

Или царем бы ты рад быть, над нами царем?

Или владетелем быть, над нами владетелем?»

Все это — и «архаизирующий язык», и попытки «насадить в чисто немецкую среду экзотическую растительность еврейской номенклатуры» (то есть фонетически как можно вернее передать еврейские имена), и отказ от комментария — в глазах Кракауэра означает, что «искусство здесь не основывается на действительности; наоборот — действительность улетучивается в художественности». Сам вокабуляр этого перевода «свидетельствует о том, что обратиться он стремится непременно к индивиду, социальные отношения которого при этом не учитываются». Перевод Бубера с Розенцвейгом уводит библейский текст из публичного пространство в приватное; тем самым он грешит против той самой «действительности», которой в рамках своей религиозно-философской программы ищут авторы, — она автоматически дискредитируется его выспренно-поэтизирующим, вызывающе-интимным языком. «Истина дается нам не в захватанных словах недавно минувшей эпохи»; новый перевод Библии такого рода, по убеждению Кракауэра, вообще невозможен, и между переводом Лютера и подробным академическим комментарием нет места никакому другому предприятию. «Ибо доступ к истине, — как заканчивает свое эссе Кракауэр, — сейчас находится в профанном».

Франц Розенцвейг

Франц Розенцвейг

Бубер с Розенцвейгом откликнулись на это эссе ответной статьей — с почти идентичным заглавием («Библия по-немецки. Возражение») и под ядовитым эпиграфом из «Разговоров с Гете» И. П. Эккермана: «Я всегда полагал, что хорошо бывает что-нибудь знать». Отказавшись от обсуждения собственной религиозно-политической программы, они сосредоточились на претензиях Кракауэра к стилистике текста — заявляя, что все, что он принял за отголоски позднеромантического лексикона, на самом деле восходит к языковым особенностям древнееврейского оригинала. Пускай Кракауэру кажется, что риторические повторы в разговоре братьев с Иосифом напоминают вагнеровские либретто — на самом деле они копируют форму древнееврейского оригинала, где использована форма т. н. абсолютного инфинитива (удвоения глагола в эмоционально нагруженном контексте): ha-malokh ti-mlokh alenu / im mashol ti-mshol banu. Если Кракауэра не устраивает новый перевод для «жертвы всесожжения» — то Бубер с Розенцвейгом объясняют ему, что в оригинале вообще «ничего не говорится ни про жертвы, ни про сожжения». Там сказано ha-alot olot — «возносить возношения» (Höhungen höhen) — так что свою версию переводчики считают вполне оправданной. Что касается слова «насиживать», которое Кракауэра так развеселило, то и для него находится филологическое обоснование. Глагол rakhaf, стоящий в этом стихе, во всем древнееврейском тексте Писания встречается всего трижды. В стихе Втор. 32:11 он употребляется применительно к орлу, который, раскинув крылья, не то согревает, не то насиживает своих птенцов; перенос этого же прочтения на дух Божий в истории творения, по словам Бубера, подкрепляется в том числе древним сирийским переводом (Пешиттой). И так далее: на все стилистические претензии Кракауэра у переводчиков находится чисто лингвистические возражения. Однако Кракауэра (тут же отозвавшегося очередной статьей в той же Frankfurter Zeitung) вся эта, по его выражению, «филологическая бомбардировка» совершенно не убедила. С его точки зрения, проблематична вовсе не текстуальная достоверность работы Бубера с Розенцвейгом, а «анахронистичность их перевода». И в этом упреке Кракауэр в конечном счете (пускай невольно) оказался куда проницательнее своих оппонентов.

***

Мартин Бубер

Мартин Бубер

10 декабря 1929 года Франц Розенцвейг, уже больше десяти лет страдавший от неизлечимой болезни, умер. Бубер после его смерти продолжал работу над переводом самостоятельно — и она растянулась на многие десятилетия. Последний том Die Schrift вышел только после войны, в 1961 году — и вместе с ним были перевыпущены предыдущие, которые Бубер для этой финальной публикации заметно переработал. Однако издание, задуманное почти три десятилетия назад, завершалось уже в совершенно других обстоятельствах. Фактически обессмыслилось главное устремление Бубера и Розенцвейга — на немецком языке открыть еврейскому сообществу Европы доступ к своему прочтению древнееврейского текста Писания (и тем самым подключить его к своему проекту религиозного обновления). Продуманная и жесткая сионистская языковая политика в Палестине дала непревзойденный результат: иврит из языка книжной учености снова стал живым средством общения. Спасшиеся от немецких лагерей уничтожения евреи для доступа к тексту Писания меньше всего нуждались в немецкоязычном медиуме. Таким образом, проект Бубера и Розенцвейга практически утратил свою ключевую аудиторию. Зато он успел приобрести новую. С шестидесятых годов прошлого века этот перевод довольно активно читается в христианской и светской среде — и нашел себе в Европе и в Америке не только ценителей, но и подражателей. В свое время этот интерес мог объясняться популярностью философских сочинений Бубера уже в русле новых религиозных и эзотерических течений — но этим он определенно не исчерпывается. Интересен остается и сам по себе тот филолого-поэтический взгляд на древнееврейский оригинал, который Бубер с Розенцвейгом реализовали в своем переводе — может быть, даже более интересен в отрыве от своей первоначальной религиозной задачи, чем в связи с ней. Все, кто владеет немецким языком, могут познакомиться с электронной версией финального издания перевода Бубера — Розенцвейга (1961) по этой ссылке.