Никого-Роза и Никогда Сердца

Переводчики — о Пауле Целане и его поэзии

Анна Глазова, поэтесса, переводчица Целана на русский язык, лауреатка Премии Андрея Белого

Многое изменилось с конца 1960-х годов, когда первые русские переводы Пауля Целана были опубликованы в антологии австрийской поэзии «Строки времени». В 1970-е его уже знали и ценили поэты второй культуры — Ольга Седакова через посредничество Сергея Аверинцева и Елизавета Мнацаканова. С середины — конца 1990-х годов усилиями переводчиков, среди которых нужно особо выделить Седакову и Марка Белорусца, а также филолога Бориса Дубина, круг читателей стал расширяться, пока, благодаря публикации большого тома избранного в издательстве Ad Marginem в 2008 году в переводах Татьяны Баскаковой, Алеши Прокопьева и других, он не стал известен почти каждому читателю с интересом к поэзии XX века. С тех пор у Целана успел сложиться образ поэта, чье наследие целиком представляет собой мемориал массовому уничтожению европейских евреев.

Многое изменилось с конца 1960-х годов, когда первые русские переводы Пауля Целана были опубликованы в антологии австрийской поэзии «Строки времени». В 1970-е его уже знали и ценили поэты второй культуры — Ольга Седакова через посредничество Сергея Аверинцева и Елизавета Мнацаканова. С середины — конца 1990-х годов усилиями переводчиков, среди которых нужно особо выделить Седакову и Марка Белорусца, а также филолога Бориса Дубина, круг читателей стал расширяться, пока, благодаря публикации большого тома избранного в издательстве Ad Marginem в 2008 году в переводах Татьяны Баскаковой, Алеши Прокопьева и других, он не стал известен почти каждому читателю с интересом к поэзии XX века. С тех пор у Целана успел сложиться образ поэта, чье наследие целиком представляет собой мемориал массовому уничтожению европейских евреев.

Целан — свидетель Шоа, и его поэзия самым радикальным образом подверглась опыту разрушения, как культурного, так и экзистенциального. Он потерял родителей, родную страну и только через умолкание перед лицом катастрофы смог пересобрать родной язык, создав уникальный поэтический мир. Тем не менее сводить все его тексты к одной только теме памяти о гибели немецко-еврейской культуры нельзя. Эта тенденция зачастую настолько затмевает и отдельные тексты, и самого человека Пауля Целана, что даже детали его биографии бесшовно вливаются в монолитный образ выжившей жертвы, и тем самым чтение как бы выносится за скобки, а внимание направляется не столько на стихи или даже автора, сколько на преступления национал-социализма. Такому уходу от прочтения следует противостоять.

К этой проблеме прикладывается еще одна: Целана с его интернациональной славой последнего поэта XX века (как его назвал, например, Ален Бадью) не только окружают ореолом сострадания, но и идеализируют — чтобы не сказать идолизируют — как фигуру великого поэта позднего модернизма. Опасность такого представления состоит в том, что оно может отвлечь внимание от неотъемлемой особенности поэтики Целана, поэтики по сути своей диалогической, полифонической, направленной на разговор с собеседником и возлагающей на читателя ответственность за произведение: за его понимание, точнее даже будет сказать — восприятие и осознание. Причем эта особенность структурирует как отношение к потенциальному читателю, так и отношение самого автора к (условно говоря) традиции. Многие из его текстов — это сцены прочтения и написаны в ответ на высказывания других авторов. С некоторыми он вел разговор десятилетиями; среди них — Фридрих Гельдерлин, Осип Мандельштам, Вальтер Беньямин, Франц Кафка. Иногда с этими «собеседниками» он соглашается, иногда — возражает или указывает на неразрешенные противоречия.

К проблеме стирания многослойности языка в фигуре «великого поэта» прилагается еще одна, которую почти невозможно сделать видимой в переводе. Язык Целана — не просто немецкий, а такой, на каком говорили на окраине бывшей австрийской империи, в Буковине, городе Черновицы (после войны — Черновцы), к тому же несущий на культурной подкладке связь с восточно-европейским еврейством. Недаром в одном из стихотворений Целан называет себя жителем Черновиц под Садгорой, сегодня включенной в состав Черновцов, а еще во времена его детства — важным центром хасидизма. Эта характерность его языка выражается в редко, но все же встречающихся региональных словах или вариациях, а более всего она заметна в устном чтении. В этом смысле его язык находится в ситуации, схожей с языком Кафки, пражского еврея, жителя австрийской империи. Это ситуация, по выражению Делеза и Гваттари, автора «малой литературы», т. е. такой, которая во всех своих средствах выражения отклоняется от магистральной линии литературных канонов, а импульс, которым она движется — детерриториализация и номадизм.

К проблеме стирания многослойности языка в фигуре «великого поэта» прилагается еще одна, которую почти невозможно сделать видимой в переводе. Язык Целана — не просто немецкий, а такой, на каком говорили на окраине бывшей австрийской империи, в Буковине, городе Черновицы (после войны — Черновцы), к тому же несущий на культурной подкладке связь с восточно-европейским еврейством. Недаром в одном из стихотворений Целан называет себя жителем Черновиц под Садгорой, сегодня включенной в состав Черновцов, а еще во времена его детства — важным центром хасидизма. Эта характерность его языка выражается в редко, но все же встречающихся региональных словах или вариациях, а более всего она заметна в устном чтении. В этом смысле его язык находится в ситуации, схожей с языком Кафки, пражского еврея, жителя австрийской империи. Это ситуация, по выражению Делеза и Гваттари, автора «малой литературы», т. е. такой, которая во всех своих средствах выражения отклоняется от магистральной линии литературных канонов, а импульс, которым она движется — детерриториализация и номадизм.

Думаю, теперь, когда доступно и основательное количество переводов, и накоплены исследовательские материалы (упомяну первопроходческий сборник в двух томах, составленный Ларисой Найдич), и, когда Целан уже занял заметное место в российских библиотеках, у него появляется шанс быть прочитанным в более широких контекстах — именно во множественном числе, контекстах: как поэт, важный и для русского читателя, осознающего себя жителем постимперской страны и только нащупывающего пути к деколонизации русскоязычной литературы. Кроме того, близость России и Германии с их историей войн и тоталитарных режимов XX века, возможно, даст повод для параллельного чтения тех авторов обеих стран, которые пережили страшные катастрофы и язык которых формировался вопреки разрушению и потере.

Татьяна Баскакова, переводчица Целана на русский язык, лауреат (вместе с Марком Белорусцем) Премии Андрея Белого за работу над книгой «Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма»

Augenblicke, wessen Winke,

Augenblicke, wessen Winke,

keine Helle schläft.

Unentworden, allerorten,

sammle dich,

steh.

Куда ни глянет глаз, чьи там знаки для нас,

светлота ни одна не спит.

Неизгладимый, где бы ты ни был,

собирай себя,

стой.

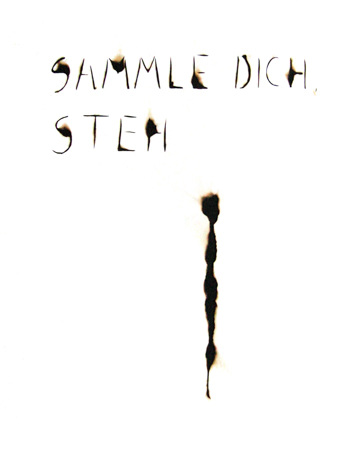

Иллюстрация итальянского переводчика и художника

Иллюстрация итальянского переводчика и художника

Давиде Ракка к приведенному стихотворению

Такое стихотворение открывает книгу Целана «Нитяные солнца» (1968). Стихотворение, которое очень трудно перевести, но которое концентрирует в себе все то, чем дорога для меня поэзия Пауля Целана.

Augenblicke, как можно прочитать в любом словаре, просто «мгновения». Но этимологически это слово означает «взгляды глаз».

Буквальный перевод первой строки:

«Мгновения, чьи же это знаки/кивки/взмахи-рукой [обращенные ко мне/к нам]...»

Знаки эти, как следует из второй строки, проявления «светлоты» (Helle).

Мир — даже каждый миг в этом мире — наполнен помогающей/сочувствующей (человеку) «светлотой», во множестве разных проявлений.

Поэтому можно держаться — «стоять», «выстаивать».

В одном из писем к Илане Шмуэли, своей возлюбленной, Целан пишет — совсем незадолго до смерти, 6 марта 1970 года:

«Ты же знаешь мое состояние, знаешь, как до такого дошло: тут во многом ответственны врачи, каждый день для меня — тягость; то, что ты называешь „здоровьем”, точнее, „собственно моим здоровьем”, — этого, видимо, уже никогда не будет, разрушения затронули самое ядро моей экзистенции. Но конечно: я еще стою, я буду — я хочу — стоять, еще достаточно долго. Твои письма, твое Ко-мне-бытие значат для меня много, очень много».

«Стоять, выстаивать» (как жизненный принцип) — это впервые (литературно) сформулировал Райнер Мария Рильке, в стихотворении, которое произвело большое впечатление на его современников, прошедших через опыт Первой мировой. Стихотворение Рильке называется «Реквием по Вольфу графу фон Калькрейту», оно посвящено молодому поэту, покончившему с собой в девятнадцать лет, и заканчивается так (в переводе Владимира Летучего):

И не для нас великие слова

времен, когда еще все было явным.

Что нам победа? Выстоять хотя бы.

Die großen Worte aus den Zeiten, da

Geschehn noch sichtbar war, sind nicht für uns.

Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles.

Так вот, насколько я понимаю, «знаки», о которых идет речь в процитированном стихотворении Целана, — это помогающие нам сгустки «светлоты»: слова, вообще образы, созданные многими жившими до нас поэтами, художниками, людьми искусства. Практически вся поэзия Целана представляет собой «собирание» таких образов (в пространствах собственных стихотворений), диалог с ними.

В данном стихотворении — это, помимо его прямого смысла, еще и напоминание о «Реквиеме» Рильке, и спор со средневековым немецким мистиком Мейстером Экхартом. Потому что целановское un-entworden — отрицание экхартовского понятия entwerden: изгладить себя, отречься/отрешиться от себя, развоплотиться, перестать существовать (чтобы вернуться к Богу).

Картина Ансельма Кифера с изображением пространства, в

Картина Ансельма Кифера с изображением пространства, в

которое вписаны стихи Целана

Целан думает, кажется мне, что человек обустраивает свой мир, выбирая что-то близкое для себя из таких — долго складывавшихся в культурную традицию — образов:

Око, темное,

как окно хижины. Оно вбирает

мир, что был, и мир, что пребывает, бродяжий

Восток, тех

витающих, то

человеческое-и-еврейское,

род-облачных-высот, оно притягивает

магнетически, пальцами сердца, к тебе,

земля…

(«Окно хижины», перевод Марка Белорусца)

И он так думает после войны — когда культурная традиция была сперва опорочена ее пропагандистским использованием в Третьем рейхе, а потом (отчасти по этой причине) отвергнута или забыта.

Еще позже был всплеск моды на постмодернизм, распространение представлений о том, что литература, искусство есть просто безответственная игра (среди прочего — с чужими образами и цитатами). Потом интерес к художественной литературе как таковой — в России, по крайней мере — стал резко падать...

Для меня поэзия Целана (и продолжающийся интерес к ней в разных странах мира) — подтверждение того, что литература остается пространством памяти и общения разных поколений, общения живых и умерших. Я благодарна людям, которые открыли для меня этого поэта: Борису Владимировичу Дубину (на организованном им вечере в Москве я и услышала впервые стихи Целана), литературоведу (теперь живущему в Израиле) Ларисе Найдич, которая опубликовала в России две книги с воспоминаниями о Целане и некоторыми важными работами о его поэзии. Но прежде всего — благодарна киевскому переводчику Марку Белорусцу, вместе с которым готовила книгу стихов и прозы Целана и который так много, с такой человеческой (а не просто филологической) заинтересованностью обсуждал со мной целановские тексты.

Что я думаю о том, как читать Целана? Я бы посоветовала попробовать читать его стихи параллельно с поэзией Рильке. Рильке — не единственный значимый для Целана автор, но один из самых значимых. Рильке практически полностью переведен на русский, и можно уловить — даже по переводам, — к каким его образам обращается Целан и как их использует. Стихи Целана иногда даже называются так же, как стихи Рильке («Голоса», например), отвечают на них.

И еще: Целан писал книгами, а не отдельными стихами, поэтому очень важно, чтобы переводы целых целановских книг появлялись по-русски, как это происходит в Украине благодаря многолетней работе переводчика и германиста Петро Рихло. Важно обращать внимание на те понятия в поэзии Целана, которые становятся лейтмотивами, и на оттенки их смысла.

Петро Рихло, переводчик Целана на украинский язык, автор книги «Поэтика диалога. Творчество Пауля Целана как интертекст», профессор Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича

Я открыл для себя Пауля Целана где-то в начале 1970-х годов, когда был студентом Черновицкого университета, причем узнал о нем не от своих преподавателей-германистов (что было бы вполне естественно), а из какого-то литературного источника, где это имя промелькнуло вместе с информацией о том, что поэт родился в Черновцах. Сначала это меня заинтриговало, потом, когда я уяснил для себя его место в немецкой поэзии ХХ века, начало казаться невероятным, что такой мощный поэт мог родиться в моем городе. В то же время на этом имени лежало табу — для официального советского литературоведения поэт был по идеологическим соображениям неудобным — еврей, пишущий на немецком, отказавшийся от советского гражданства, который затем нелегально пересек румыно-венгерскую границу и оказался на Западе. Еще проблематичнее была сама поэзия Целана — слишком темная, порой герметичная, насыщенная огромным количеством сложных кодов мировой культуры. Все это было ощутимым рецептивным барьером, поэтому официальное советское литературоведение относилось к поэту с подозрением. Это подтверждает, в частности, тот факт, что в «Краткой литературной энциклопедии» (последний, дополнительный том которой вышел в 1978 году, когда Целан уже был признан в мире одним из самых выдающихся лирических поэтов современности), мы не найдем персональной статьи о нем, только упоминание его имени через запятую в статье о медитативной лирике. Тем не менее в 1975 году в московском издательстве «Прогресс» вышел том «Из современной австрийской лирики», в котором наряду с произведениями таких поэтов, как Теодор Крамер, Гуго Гупперт, Эрих Фрид, Ингеборг Бахман, была опубликована довольно большая антологическая подборка стихотворений Целана в интерпретации ведущих русских переводчиков, что можно считать прорывом в освоении его творчества в Советском Союзе.

Я открыл для себя Пауля Целана где-то в начале 1970-х годов, когда был студентом Черновицкого университета, причем узнал о нем не от своих преподавателей-германистов (что было бы вполне естественно), а из какого-то литературного источника, где это имя промелькнуло вместе с информацией о том, что поэт родился в Черновцах. Сначала это меня заинтриговало, потом, когда я уяснил для себя его место в немецкой поэзии ХХ века, начало казаться невероятным, что такой мощный поэт мог родиться в моем городе. В то же время на этом имени лежало табу — для официального советского литературоведения поэт был по идеологическим соображениям неудобным — еврей, пишущий на немецком, отказавшийся от советского гражданства, который затем нелегально пересек румыно-венгерскую границу и оказался на Западе. Еще проблематичнее была сама поэзия Целана — слишком темная, порой герметичная, насыщенная огромным количеством сложных кодов мировой культуры. Все это было ощутимым рецептивным барьером, поэтому официальное советское литературоведение относилось к поэту с подозрением. Это подтверждает, в частности, тот факт, что в «Краткой литературной энциклопедии» (последний, дополнительный том которой вышел в 1978 году, когда Целан уже был признан в мире одним из самых выдающихся лирических поэтов современности), мы не найдем персональной статьи о нем, только упоминание его имени через запятую в статье о медитативной лирике. Тем не менее в 1975 году в московском издательстве «Прогресс» вышел том «Из современной австрийской лирики», в котором наряду с произведениями таких поэтов, как Теодор Крамер, Гуго Гупперт, Эрих Фрид, Ингеборг Бахман, была опубликована довольно большая антологическая подборка стихотворений Целана в интерпретации ведущих русских переводчиков, что можно считать прорывом в освоении его творчества в Советском Союзе.

Пауль Целан и Ингебор Бахман

Пауль Целан и Ингебор Бахман

С тех пор поэт постоянно находился в моем поле зрения, особенно после того, как в 1978 году старейший украинский журнал иностранной литературы «Всесвіт» напечатал его стихотворения в переводе известных украинских поэтов (М. Бажан, Л. Череватенко, М. Фишбейн, М. Белорусец) вместе с сопроводительной статьей Марины Новиковой. Однако вплотную я занялся Целаном с начала 1990-х годов, после того как в 1993 году издал первую книгу его избранных стихотворений под названием «Меридиан сердца». Затем последовала публикация ранних стихотворений, написанных в румынском «трудовом» лагере (спецвыпуск «Марбахского журнала» 90/2000) и книга «Пауль Целан. Стихотворения. Антология украинских переводов» (2001).

Однако этот переводческий опыт показал мне, что антологические выборки дают только общее представление о поэте, оставляя за рамками такие важные моменты, как творческая эволюция автора, тематические параллели между стихотворениями одного сборника и внутренние связи между разными сборниками, их циклическая структура, интертекстуальные сцепления и т. п. Все это можно отследить только тогда, когда мы читаем не отдельные, вырванные из контекста стихотворения, а имеем дело с целыми поэтическими сборниками, композиционно продуманными и тщательно составленными автором. Поэтому я решил перевести все поэтические книги Целана, начиная со сборника «Мак и память» и заканчивая изданной в 1991 году книгой Eingedunkelt с текстами из его наследия. Работа над этим проектом продолжалась семь лет, в итоге получилось десять томов — все они двуязычные, немецко-украинские, с послесловиями и комментариями. На днях вышел в свет последний, десятый том.

Как вначале, так и теперь Целан привлекает меня, прежде всего, плотностью поэтического высказывания, умением компрессировать свои образы до кристаллической структуры. Этот процесс он называл коагуляцией (физико-химический термин, означающий свертывание, сгущение, уплотнение), вследствие чего намного возрастает удельный вес его поэтических строк, раздвигаются их суггестивные горизонты. Стихотворение Целана нельзя быстро пробежать глазами, оно требует огромной работы интеллекта, сотворчества читателя. Почти каждое из них насыщено интертекстуальными вкраплениями, которые открываются только после длительного «погружения» в глубины текста. Это огромный вызов для переводчика, но и огромное эстетическое удовольствие, когда находишь верный ключ к прочтению. Целан — один из самых мощных интертекстуальных поэтов современности, который находится в постоянном диалоге с мировой культурой, он поистине европейский поэт (в свое время я посвятил этой проблеме целую монографию «Поэтика диалога. Творчество Пауля Целана как интертекст», 2005), и, переводя его, ты соприкасаешься с художественным опытом, накопленным человечеством за множество веков его развития. Кроме того, Целан — один из самых креативных словотворцев немецкой поэзии, в его стихотворениях мы встретим несметное количество неологизмов, которые невозможно отыскать ни в одном словаре, их значение можно уяснить себе только из контекста, что одновременно требует от переводчика литературоведческих способностей, ибо от верно выбранного семантического вектора нередко зависит успех перевода. Необходимость каждый раз при переводе стихотворений Целана снова и снова преодолевать это сопротивление материала является для переводчика огромным стимулом.

Алеша Прокопьев, поэт, переводчик Целана на русский язык, лауреат премии «Поэзия» и Премии Андрея Белого за переводы с немецкого и шведского языков

KOLON

Keine im Licht der Wort-

Vigilie erwanderte

Hand.

Doch du, Erschlafene, immer

sprachwahr in jeder

der Pausen:

für

wieviel Vonsammengeschiedenes

rüstest du’s wieder zur Fahrt:

das Bett

Gedächtnis!

Fühlst du, wir liegen

weiß von Tausend-

farbenem, Tausend-

mündigem vor

Zeitwind, Hauchjahr, Herz-Nie.

Колон

Во свете вигилии-

Слова не обрелась

рука.

Но, обретенная сном, ты

истинная безмолвная речь в каждой

из пауз —

для

сколького сведенно-разведенного

вновь снаряжаешь Слово в ночной дозор:

ложе

Память!

Чувствуешь, мы лежим

Чувствуешь, мы лежим

белые от тысяче-

цветного, тысяче-

устого, — под

ветром-времени, года-дыханием, — Никогда-Сердца.

(Из книги «Этого-Никто-Роза»)

Колон — знак паузы в прозе в латинской традиции.

Вигилии — ночная стража в Древнем Риме.

Помните, у О. Мандельштама:

Я изучил науку расставанья

В простоволосых жалобах ночных.

Жуют волы, и длится ожиданье —

Последний час вигилий городских.

«Искусство любви» и «наука расставанья» — очень римские понятия.

Не исключено, что строка о Слове, блуждающем по городу в составе ночного дозора, о вигилии Слова, навеяна Мандельштамом.

Еще раз встречается слово «вигилия» у Целана в стихотворении Le Contrescarpe, «Контр-эскарп» (он жил в Париже какое-то время у Площади Контр-эскарп, Земляного Вала по-нашему), там ночное бодрствование у него нищее, царское, королевское («вино нищей, царской вигилии»).

Сам образ становится понятен при обращении к запискам, не вошедшим в окончательный вариант «Меридиана», знаменитой программной речи, которую поэт произнес при вручении ему премии Бюхнера:

«Стихотворение — это нескончаемая вигилия».

«Das Gedicht — eine endlose Vigilie».

и

«Никаких онирических свойств, но вигилии».

«Keine onirischen Qualitäten, sondern Vigilien».

Онирический — сновидческий, увиденный как во сне. Слово, ведущее к одному из методов сюр-реализма. Не забудем, он с него начал. Как и многие другие в его поколении и позже. Но Целан вывел поэзию из ночного морока сюр-реализма в бодрствование. Знаменитое высказывание: «Да, мы пишем темно, но это не значит, что наши стихи герметичны. Как и у Мандельштама, они очень ясные и доступны для понимания, при том что глубина энигматичности никуда не девается».

В стихотворении Le Contrescarpe он продолжает:

Не пришли разве вместе и руки, несшие стражу?

Слова «рука» и «слово» связаны крепче, чем «слово» и, скажем, «рот» или «язык». Слово молчит, изо рта поэт выплевывает гальку. Слово безмолвствует. Оно ничего не может выразить. Для истинной речи нужна рука. И (пишущее) Сердце, о котором мы узнаем в конце композиции. Но это Herz-Nie, Никогда-Сердце, либо, если угодно, Никогда Сердца. Никого-Роза и Никогда Сердца. Итак, Слово, которое Памятью снаряжается для ночного дозора, не обретает руку (это рука того, кто пишет: Рильке считал, что пишет кто-то один), она обретается в паузе, между, в этом и об этом, собственно, название стихотворения «Колон», — там, где задерживается дыхание. Собственно тут себя и сказывает речь, стихотворение, истинный язык. Тут совершается тот знаменитый «поворот дыхания» (Atemwende), о котором говорится в «Меридиане». И название следующего сборника отсюда.

Эта пауза — не бодрствование и не сон. Это — между ними, то есть Никогда. Его нет, есть только знак его. Римский знак, колон. Поэтому и вигилии, Рим же. И — речь о разлуке, расставании.

Но что значит эта пауза, так сказать, метасинтаксически? Слова (или люди, или тени), сведенные вместе, разводятся. В последний час вигилий ночь уступает место рассвету. Эти уже-не ночь и еще-не утро и есть те «уже-не» и «еще-не» стихотворения, о которых он говорит в «Меридиане». То место, которому во времени места нет. Поэтому его можно назвать Никогда-Сердца. Когда останавливается дыхание, в эту паузу и наступает Никогда. И обретается (сном, хотя и не во сне), рука, истинная речь.

Остается «мы лежим». Кто эти «мы»? Люди, тени, слова? Тени людей или тени слов? Но тот, кто лежит, явно имеет отношение к «ложу» (das Bett), однако это не просто постель или ложе, это das Bett / Gedächnis! Ложе / Память! (Вместо колона в прозе, в поэзии обрыв строки.)

В другом стихотворении слово Bett — русло, русло пересохшей реки, Память называется там именно так! Следовательно, те, кто «лежат», находятся в пересохшем русле реки, и имеют непосредственное отношение к Памяти, как и это ложе. Иногда оно покрыто снегом. И тогда стихотворение называется Schneebett, «Снежное ложе». Это все, что мы можем сказать. Но это немало. Этого, можно сказать, вполне достаточно.

Вера Котелевская, литературовед-германист, поэт, переводчик

Всякому, кто начинает читать Пауля Целана, особенно в переводе (неважно, на какой язык), приходится пережить что-то вроде потрясения, связанного и с ощущением почти мистической мощи его строк, и собственной неудачи в истолковании знаков. Но даже читая в оригинале, ты чувствуешь, что эти небольшие тексты, принимающие на бумаге (экране) форму, будто выверенную отточенным карандашом и глазомером графика, не раскрываются до конца, что в них сжата какая-то смысловая энергия, не позволяющая тебе вынуть из них весть. Во всяком случае, эти стихи никогда не дают тебе полной уверенности, что ты постиг их до самой глубины. У Пруста есть хороший образ (не такой избитый, как несчастная мадленка): рассказчик говорит о бумажных китайских цветах, которые нужно бросить в воду, чтобы они раскрылись и показали всю красоту своих линий и объемов. Вот при чтении Целана у меня, по крайней мере, такое ощущение: что это сжатые цветы, которым нужна вода.

Этой питательной средой должны стать и поэзия, проза, которую читал он сам и которая составляет неотъемлемый фон его образов, аллюзий, явных и скрытых цитат, и пунктир его биографии, которая водила его пишущей рукой, и весь «ворованный воздух» непростого послевоенного времени, в котором ему приходилось жить, выживать, утверждать себя как немецкоязычного поэта. Несомненно, читать Целана лучше на немецком, потому что важна каждая морфема, перекличка слогов и слов, длина строк, ритм. Подменяя что-то — порой неизбежным — синонимом, мы отказываем рисунку в точности. Но и это чтение напоминает «радикальный перевод». Уиллард Куайн в книге «Слово и объект» (1954) описывает ситуацию, когда этнограф приехал изучать незнакомое ему племя и столкнулся с языком, который не принадлежит ни одной известной ему языковой системе, и как истолковать слово «гавагай» (придуманное Куайном), когда человек указывает на бегущего зайца, неизвестно (как «заяц»? «бегущий»? «указание на бегущий предмет»?). Ситуация «радикального перевода» как раз и мыслилась поэтами и прозаиками прошлого века — дадаистами, футуристами, Джойсом, Хармсом, Беккетом etc. — как ситуация обновления языка, поисков новых возможностей говорить о подлинном.

Для Целана, как мне видится, ситуация письма на немецком стала такой формой одновременно сказать и сокрыть, отсюда и знаменитая «герметичность» его поэзии. «Чужая речь мне будет оболочкой», — написал Мандельштам в стихотворении «К немецкой речи», как бы дословно воплотив идею Тынянова о том, что поэт всегда немного иноземец внутри даже родной речи, что он иначе чувствует язык, работает с ним, чем обыденный носитель языка. Очевидно и то, что Целану удалось поднять в «немецкой речи» такие пласты и смыслы, которые сделали ее иной, новой, и истолковывать их предстоит и немецкоговорящим, и тем, кто приобщается к чужой речи, по сути, приобщаясь к поэтической работе как таковой изнутри. Прийти туда извне невозможно.