«Наверху потолок, а над потолком Господь»

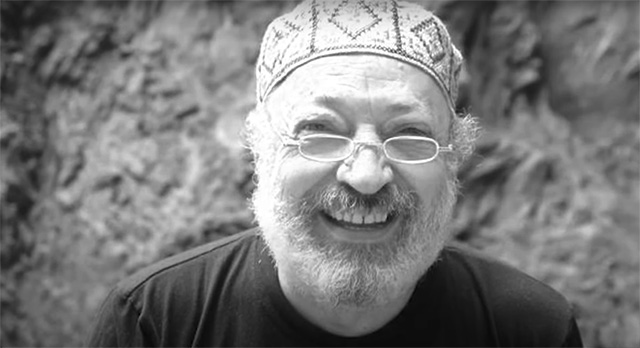

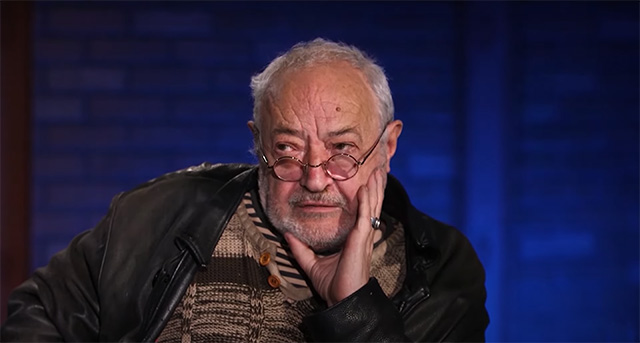

Интервью с Бахытом Кенжеевым

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Это интервью Бахыт Кенжеев дал нам в феврале или марте 2005 года, в Москве, на съемной квартире недалеко от Новокузнецкой улицы. Разговор был долгий, и в два журнальных разворота (отведенный нам объем) вместилось немногим больше его половины. Интересно, что за прошедшие 19 лет темы, затронутые Бахытом, нисколько не устарели, а некоторые, наоборот, стали еще более актуальными... Впрочем, это свойство слов больших художников — со временем они становятся только лучше. Как вино, которое так любил Бахыт...

Слава Сергеев

Тбилиси, 26 июня 2024

***

Бахыт Кенжеев: Ты только что сказал, что тебе не нравится моя последняя книга стихов. И почему же это она тебе не нравится, собака ты злая?

Слава Сергеев: Ну во-первых, может быть, я ничего не понимаю в поэзии. Но если сравнить новую книгу «Невидимые» с вашей более ранней книгой «Осень в Америке», то «Осень» как-то легче.

Б. К.: «Осень» легче? Это самая трагическая книга в русской поэзии! Хотя приятно, что ты ее читал.

С. С.: Она легче не по темам или смыслу, а по ощущениям от нее... Мне показалось, там даже рифмы легче.

Б. К.: Правильно. Но дело не в рифмах. Потому что «Осень в Америке» — это драма, а то, что я пишу сейчас, — трагедия. Вот и все. А между драмой и трагедией большая разница. В драме худо-бедно можно как-то устроиться. А в трагедии устроиться нельзя никак. С ней ничего сделать нельзя. Встречает Эдип на дороге папу, его убивает, потом живет с мамой, потом кончает с собой. Ничего сделать нельзя, он не знал, и он не виноват! С драмой еще как-то можно справиться... Мой любимый поэт Баратынский писал только трагедии, и никаких драм.

С. С.: Да, я так и думал, что Баратынский — ваш любимый поэт. А к Батюшкову как относитесь?

Б. К.: Очень хорошо. Он чудесный... Но Баратынского я люблю больше, потому что Батюшков — он... более парфюмерный. Он «правильный». А Баратынский — неправильный, поэтому Батюшков — великий поэт, а Баратынский — гениальный. Большая разница, да?

С. С.: Кажется, Бродский очень любил Баратынского.

Б. К.: Бродский... Я скажу то, что говорил много раз. Бродский говорил, что его любимые поэты — это Мандельштам и Баратынский. А на самом деле он ученик Пастернака. Потому что мне кажется, что до настоящей трагедии Бродский так никогда и не поднялся. Настоящая трагедия — это Баратынский, это Тютчев, Ходасевич и Мандельштам прежде всего. И Бродский признавался в любви ко всем им. Но на самом деле он ученик Пастернака, который поэт не трагедии, а драмы. При том что я его очень люблю, он великий поэт... Пример. Знаешь, сейчас продают за 100 тысяч долларов путешествие в космос. При этом юридическое определение путешествия в космос — это если ты поднимаешься на 100 километров над уровнем моря и там на 20 секунд испытываешь чувство невесомости. Тогда юридически ты совершил путешествие в космос. И люди охотно платят за это 100 тысяч долларов. Но это не совсем путешествие в космос, потому что ты поднимаешься по параболе, попадаешь в эту зону на 100 километров, потом спускаешься. Ты не летишь вокруг Земли. А Мандельштам, Баратынский и Пушкин — это путешествие даже не вокруг Земли, а на Луну, причем без гарантии возврата... А Пастернак — нет, хотя еще раз: я его очень люблю.

С. С.: Но, может быть, Пастернак сознательно такой «приземленный»? Точнее, «земной».

Б. К.: У каждого свой талант. Пастернак — гениальный поэт, я не отрицаю этого.

С. С.: Об этом лучше вообще не говорить. Кто «гений», кто «не гений», это вообще тема такая, довольно скользкая.

Б. К.: Но когда-то Осип Эмильевич, который, несомненно, является главной драгоценностью русской культуры ХХ века, выше его нет никого, кроме Блока, пожалуй, но Блок это скорее ХIХ век... Мандельштам — это «иду на вы»: на мироздание, на все... А Пастернак — нет. Очень приятно в Переделкине сидел, чаек попивал, все замечательно — дивные стихи, дивные... Я плачу от этих стихов, замечательные стихи, но стихи Мандельштама — это просто другой класс... И вот Иосиф Александрович Бродский — это замечательный поэт, но он от Пастернака, а не от Мандельштама.

С. С.: А как вы думаете, это диктуется обстоятельствами биографии?

Б. К.: Конечно, нет. Нет. Человек выбирает себе биографию сам. Всегда. Если уж мы заговорили о Мандельштаме, то ему, как известно, в 1927 году Балтрушайтис, посол независимой Литвы, предлагал литовский паспорт. Мандельштам ведь родился в Каунасе... Тогда не думали же, что Литву сожрут. Мандельштам подумал и сказал: нет, я не хочу. А если бы он уехал в Литву, то по крайней мере до 1940 года он бы прожил. И прожил бы в относительном довольстве и прочем... Но он отказался.

С. С.: А почему, как вы думаете? Вот с Ахматовой похожая история...

Б. К.: Да. «Мне голос был, он звал утешно, оставь Россию навсегда».

С. С.: Да-да. И все-таки?

Б. К.: Потому что для поэта главное, что есть в жизни, — это писать. А что такое писать? Писать — это значит жить. А жить — это значит жить опасно. Не надо спасаться... Живет и живет. В конце концов убили. Звери. И Гумилева убили. Анну Андреевну замучили, посадили сына. Но зато они сейчас на небесах радуются. Потому что они прожили достойную, настоящую жизнь.

С. С.: Откуда вы знаете?

Б. К.: Что откуда я знаю?

С. С.: Что они радуются?

Б. К.: Потому что они ни разу в жизни не сделали подлости. Мы говорим про Бога. Житейские дела — это другое.

С. С.: А Ходасевич, Набоков, Георгий Иванов, Северянин уехали же, и отлично все, замечательные поэты.

Б. К.: Подожди. У каждого своя судьба. Определяет ее Бог. Ходасевичу нужно было уехать... Если бы он не уехал, его бы расстреляли еще в 1927 году. Он это понимал и сэкономил себе немножко жизни и написал великолепные стихи. А Осип Эмильевич про себя чувствовал, что ему не надо уезжать. Так же и Ахматова.

С. С.: Ну да... Но вы-то уехали?

Б. К.: Я уехал по очень простой причине. Я не политик, не борец... В условиях, которые существовали тогда, при советской власти, меня бы просто съели. Меня бы посадили, а я очень не люблю сидеть в тюрьме, потому что я не борец. Борцу нравится сидеть в тюрьме, он может плевать в лицо своим тюремщикам, как Марченко, — не надо его и их всех забывать. Это благодаря этим людям мы сейчас сидим на кухне, пьем вино и нормально разговариваем...

С. С.: Непонятно. А может быть, какой-то части советской номенклатуры просто стало удобно легализовать собственность.

Б. К.: Ты прав, это серьезно. Но мы же сейчас говорим не об экономике и не о деньгах, а о смысле жизни. И в плане «смысла жизни» эти ребята — прежде всего Сахаров, Солженицын и все диссиденты — это люди, которым мы всем нынешним обязаны. Потому что Россия не изолирована, есть внешний мир, и эти ребята расшатали внешний образ Советской России настолько, что... номенклатура поняла, что она может все переменить, чтобы прибрать к рукам побольше денег... Но тем не менее за ними огромная, огромная заслуга. Включая и Александра Исаевича, которого все сейчас так ругают.

С. С.: А вы не считаете, что да, конечно, за ними огромная заслуга, но в то же время «страшно далеки они от народа». Разве результаты последних выборов это не показывают?

Б. К.: Да, далеки... Народ хочет купить колбасы... А что такое история? История очищает происходящее от так называемого народа и его колбасы и... Был в советские времена такой прелестный анекдот. Значит, 2050 год. Большая советская энциклопедия. Статья «Брежнев». «Брежнев — мелкий тиран эпохи Сахарова и Солженицына...» Так ведь оно и есть.

С. С.: Непонятно.

Б. К.: Понятно. Понятно. Потому что «народ», я не хочу говорить ничего плохого, он... У вас не будет неприятностей, если я скажу что-то о народе?

С. С.: Можно говорить и писать все что угодно, наш журнал все равно может закрыться. Причем не столько от произвола властей, сколько от нехватки денег. Плохого менеджмента, выражаясь современным языком.

Б. К.: Вы идиоты, на ваш журнал вам кто угодно даст денег.

С. С.: Я скажу начальству.

Б. К.: Вы единственный последовательно либеральный журнал в России... И вам с удовольствием дадут денег. Я сейчас тебе объясню. Шестидесятники — они «правые». Они считают, что враг моего врага — мой друг. Поэтому, когда я был молодым в 1980-х годах, я очень любил Рейгана, потому что я считал, что с социализмом нужно бороться решительными способами. Я не понимал, что самая сильная вещь в мире — это обычная либеральная демократия. Тихая и спокойная. И все. А ваш журнал это понимает. У него последовательная либеральная позиция. У вас же печатается Новодворская, которую я терпеть не могу как политика, но обожаю как журналиста. Последовательного либерального журналиста. Я, кстати, удивляюсь, что ее до сих пор не посадили.

С. С.: Сейчас не будут сажать, сейчас будут убивать. Как в Аргентине. Тьфу-тьфу, конечно.

Б. К.: Да, наверное... Как Собчака.

С. С.: Давайте про что-нибудь другое поговорим. Это как-то грустно.

Б. К.: Про другое? Давай. Слушай, у вас фотограф красивая. У нее дети есть?

Фотограф (скромно): Пока нет.

Б. К.: Надо завести.

C. C.: А вот, кстати, расскажите, пожалуйста, о вашем детстве.

Б. К.: Москва, Чистый переулок, дом 5А. Был такой трехэтажный дом, к которому надстроили в советское время еще три этажа. Прелесть была в том, что он был рядом с домом пять, в котором жил Патриарх всея Руси. А мы жили в подвале, вчетвером, в комнате в коммунальной квартире: сестренка моя, папа-мама и я. Папочка был казах, женился на русской, и я повторил его биографию — он женился на русской и эмигрировал. Хотя сначала он пытался жить на родине с женой-иностранкой, в Чимкенте. Они три года там прожили, потом поняли, что больше нельзя, и уехали в Москву. По тем временам это была такая же эмиграция, как сегодня в Америку. Долгое время мы жили у моей бабушки, у которой была трехкомнатная квартира, в которой жили шестнадцать человек, потом моему отцу как демобилизованному офицеру дали жилплощадь. Это была «жилплощадь» — комната 16 метров, но это было безумное счастье, потому что наконец-то можно было жить не с шестнадцатью человеками. Это было восхитительное время, хотя мы были бедные, папина зарплата составляла 55 рублей, но у нас была замечательная семья, у родителей была любовь, в этой подвальной комнатке с решетками на окнах мы были счастливы... Это было большое счастье, я тогда этого не понимал, а понимаю только сейчас. Конечно, хорошо было бы жить побогаче и получше и прочее, но непонятная и невероятная совершенно вещь: она определяется не материальными компонентами жизни, она определяется компонентой жизни на букву «л» — любовь. Я не изобретаю ничего нового, при этом родители ссорились, мирились, но это был рай. Эдем... По ощущению... цельности бытия. Большой специалист по этому — Алексей Цветков, который написал книгу «Эдем» о своей юности в городе Запорожье. Нищей, отвратительной советской юности в отвратительном советском городе Запорожье. Но эта книга — шедевр. Она посвящена любви и тому, как все было хорошо. «Когда мы были молодые и чушь прекрасную несли...» Потом я учился в школе во Вспольном переулке...

С. С.: А после школы куда вы пошли?

Б. К.: Химический факультет МГУ.

С. С.: Ага. И закончили его. Как положено.

Б. К.: Не только как положено, меня оставили там при факультете. Как хорошего студента. На отделении коллоидной химии.

С. С.: А стихи когда начали писать?

Б. К.: 4 января 1969 года.

С. С.: Нет, серьезно?

Б. К.: Серьезно, 4 января 1969 года.

С. С.: Хорошее стихотворение написали?

Б. К.: Плохое очень.

С. С.: Помните его?

Б. К.: Не могу. Плохое.

С. С.: А до отъезда печатались?

Б. К.: Еще как. «Студенческий меридиан», «Комсомольская правда»... Что-то такое... То, что нужно было, чтобы начать советскую карьеру.

С. С.: То есть вы печатались в Союзе... Ишь ты какой!

Б. К.: Я не только «ишь ты какой». Меня напечатали четыре или пять (я не помню) ведущих советских издания. Кроме тех, что я назвал, еще была «Юность». Я окрылился. И напечатавшись раз, решил напечататься еще. И тут они говорят: «Нет. Мы не можем напечатать вас второй раз». — «Но почему?» — «Мы не хотим потерять работу». — «Но я не пишу ничего антисоветского!» Они говорят: вы что, идиот? Ну не так конечно, но смысл был такой. Один раз, «случайно» было можно. Два — нет...

С. С.: А как произошло, что вы уехали? Университет, такая хорошая работа...

Б. К.: Мне было 25 лет или даже меньше. И я понял одну простую вещь: вот я сижу, пишу стишки, не люблю советскую власть. И она меня не любит. Если я останусь, меня рано или поздно посадят. Почему? Я пишу стихи и хочу их где-то печатать. Есть возможность печатать их на Западе. Я послал подборку в журнал «Континент». Их напечатали с большим удовольствием. А журнал «Континент» тогдашняя Советская власть очень не любила. И меня начали таскать в ГБ.

С. С.: Реально вызывали?

Б. К.: Еще как.

С. С.: В «большой дом» или районное отделение?

Б. К.: В гостиницу «Россия». Там у них был специальный номер.

С. С.: Официально?

Б. К.: Нет, что ты. По телефону... Там были добрый и злой следователи. И я понял, что мне надо уехать. Иначе меня посадят. А если меня посадят, мне будет тоскливо. Я повторю то, что уже сказал сегодня. Есть борцы. Борцам сидеть приятно. А мне было бы неприятно сидеть. Я люблю пить водку, разговаривать, ухаживать за девушками... Мне сидеть было бы неприятно.

С. С.: А как вы уехали?

Б. К.: Я женился. Я женился на девушке Лауре, канадской гражданке. У нас потрясающий сын, мы прожили вместе 20 лет...

С. С.: А где прожили?

Б. К.: В Монреале. Но познакомились мы здесь, в Москве, она была тут на стажировке. Мы, кстати, прожили в Москве четыре года, пока меня не пригласили уже официально и не сказали: пора думать, Бахыт Шукуруллаевич. Либо на Восток, либо на Запад. Подавайте заявление на выезд, а иначе мы будем вынуждены поступить с вами согласно нашим чувствам... Я не ручаюсь за точность цитаты, но смысл был такой.

С. С.: Понятно. А что вы делали в Канаде?

Б. К.: Я работал на «Радио Канада»... Это не очень важно.

С. С.: Почему не важно? Это же актуально. Сейчас многие думают о том, чтобы уехать.

Б. К.: Не-ет... Многие думают, чтобы уехать, но времена изменились. Я вообще не могу сказать, что живу в Канаде. У меня российский паспорт и московская прописка... Ну что, мы приехали в Канаду, Лаурочка была беременна, и я столкнулся с невероятной нищетой. Настоящей!.. Денег не было. Глухо. У нас была Лоркина стипендия и все. А плюс к этому — этот фантастический удар по голове, когда ты, процветающий московский мальчик, талант, когда у тебя лучшие русские литераторы — друзья, и вдруг ты попадаешь в полную пустоту. Пустота. Полная. Ты никто. Канадцам ты не интересен, русских там нет. Сейчас, конечно, есть... Сейчас, кстати, в Монреале я чувствую себя вполне комфортабельно в плане писателя, так как всегда кто-нибудь позвонит и скажет: не хотите ли вечер устроить? Но это сейчас. А 20 лет назад там и русской-то речи не было. Пришлось очень сильно — как та лягушка, которую бросили в молоко и которая взбила себе масло...

С. С.: Что делали?

Б. К.: На радио пошел работать. Причем до отъезда я же не знал, что в Монреале есть «русское» радио... На «Радио Канада» я проработал 10 лет, а потом наступила перестройка, и я понял, что могу продолжать работать на радио до пенсии, а могу ездить в Россию. А поскольку я все-таки русский писатель, то я ушел с радио и пошел на дурацкую работу, которая давала мне возможность ездить в Россию три раза в год. Это был бизнес, и про это я написал роман. Он есть на моем сайте. Это продолжалось года два, а потом все лопнуло. И в середине 1990-х я пошел работать переводчиком в Международный валютный фонд, где работаю до сих пор. Переводчик и переводчик, хорошая работа. Но писатель — публичная фигура, а публичная фигура не должна работать в МВФ. Были скандалы. Сейчас все это близится к концу, и слава Богу, потому что мне все это надоело... Вообще, кому интересно, как поэт зарабатывает деньги? Тютчев в последний период своей жизни зарабатывал деньги будучи председателем Комитета иностранной цензуры. Баратынский был помещиком. Пушкин брал в долг. Мандельштам переводил какую-то фигню. Кто это сейчас помнит?..

С. С.: Кто их любит... А вообще где сейчас живете?

Б. К.: В Монреале. Монреаль — это чудесный город, чудесный... Отсылаю всех желающих к моему роману «Плато». Монреаль — это не Америка, там можно жить. Тихо-тихо. Это что-то типа Ленинграда. Я довольно часто оговариваюсь. Когда я еду в Нью-Йорк, я говорю: в Москву поехал. А когда в Монреаль — говорю: в Питер...

С. С.: А про Алма-Ату что скажете ?

Б. К.: В Алма-Ате очень хорошо. В Алма-Ате сидит президент Назарбаев, «отец нации», которого я бы назвал просвещенным тираном. Назарбаев продал весь Казахстан иностранцам, это было, как говорится, «политически трудное, но правильное решение», потому что иностранец приносит с собой не только и не столько деньги, но и культуру работы. Эффект от этого уже очевиден, потому что Казахстан догнал Россию по уровню жизни, хотя еще пять лет назад они жили как все республики... Правда, он все же тиран. Эта дурацкая идея со столицей в Астане...

С. С.: Ну он беспокоится, чтобы северные земли не отошли к России, по Солженицыну.

Б. К.: Они и так не отойдут к России, потому что эмиграция русских из Казахстана в Россию прекратилась полностью, в Казахстане и так хорошо. Куда им ехать? Дурацкая идея. Тем не менее Алма-Ата осталась процветающим столичным городом — с интенсивной культурной жизнью, с очень интересными художниками, писателями и поэтами. Когда я приезжаю туда, я просто наслаждаюсь.

С. С.: А вы действительно чувствуете себя там... как бы дома?

Б. К.: Конечно. Я там родился. Точнее, родился я в Чимкенте, но это не важно. Я чувствую себя казахом. Это очень смешно. Я — русский писатель, который живет в Канаде, и тем не менее я настаиваю на том, что чувствую себя казахом.

С. С.: Давно вы почувствовали себя казахом?

Б. К.: Всегда. Я когда получал паспорт в 16 лет, в советское время, меня спросили: хотите записаться русским? Я сказал: нет. Хотя я тебе говорил, мама у меня русская... Но я поэт, и как поэту мне чрезвычайно приятно чувствовать себя маргинальным человеком. И в каком-то смысле в стороне от всех национальных вопросов. Русские, евреи, все эти дела... Хотя в Казахстане национальной проблемы нет. В нашей компании, когда мы сидим на кухне в Алма-Ате, всех поровну, никто не считается. У меня это вызывает абсолютный восторг.

С. С.: Были же серьезные волнения в... 1986 году, кажется?

Б. К.: Были. А сейчас нет. Не стану хвалить Назарбаева, на самые хлебные должности он назначает чиновников-казахов, это правда. Но: русские обойдутся, они займутся бизнесом и заработают еще больше денег. В культурном же плане, в плане интеллигенции — я говорю с полной ответственностью — национальной проблемы нет.

С. С.: Там такая же атмосфера, как сейчас в России?

Б. К.: Нет. Казахстан не воюет в Чечне. А у моих казахских друзей (я имею в виду и русских, и казахов) отношение к чеченской проблеме такое же, как в Канаде. Чего в России я не слышал уже давно.

С. С.: Еще вопрос: вы были знакомы с Довлатовым?

Б. К.: Мы виделись два раза, у нас были отношения не дружбы, но большого взаимного уважения. Как с Бродским.

С. С.: А где вы видели Довлатова?

Б. К.: В Монреале. Он приезжал туда. Вообще, это уникальный пример талантливейшего прозаика, который косил в своей прозе под журналиста. И все думали, что всё, что он пишет, это про него. Это, конечно, неправда. Это тонкий и очень четко разработанный прикол. Это легко доказать, потому что то, что он рассказывает про свою жену в разных рассказах, не совпадает. Я, как мудак, сначала думал, что все так и есть. И только потом я понял, что это наколка. Гениальная наколка. Мой самый любимый у него роман «Иностранка»...

С. С.: Повесть...

Б. К.: Да, повесть... Она производит впечатление чистой правды, но ничего этого не было. Не было ни этой Маши — или как там ее звали, — ни Довлатова, героя этой повести, который был с ней якобы знаком, это все придумано...

С. С.: Откуда вы знаете?

Б. К.: Знаю. Это было придумано, но придумано гениально. Это похоже немного на Бабеля по приему. Все ведь думали, что это действительно про него, когда он наврал проститутке, что он «мальчик у армян», и за это получил бесплатный секс. Бедный Бабель еще при жизни от этого отмывался. Точно так же, как придумал все Довлатов. В этом его гениальность. Все его рассказы, даже «Соло на ундервуде» — это тоже придумано.

С. С.: Но ведь это с кем-то происходило?

Б. К.: Не обязательно. Все его «настоящие» имена и анекдоты из литературной жизни — очень многое придумано.

С. С.: Евгений Рейн говорил, что он подарил Довлатову более тридцати сюжетов для его рассказов.

Б. К.: Тридцать? Почему так мало?.. Я специально спрашивал у двух героев анекдотов, которые фигурируют в «Соло на ундервуде» — это правда? Они говорили: нет, не правда. Это он придумал.

С. С.: Так они вам и расскажут. А в каких годах спрашивали?

Б. К.: Лет пятнадцать назад.

С. С.: Как вам показалось, как Довлатов себя чувствовал в Америке?

Б. К.: Хорошо. Ведь его рассказы печатались в «Нью-Йоркере»... Потом, когда его не стало, мне доставило огромное удовольствие наблюдать, как он становится знаменитым уже в России, его стотысячные тиражи, это у Довлатова, который не мог напечатать здесь ни одной книги... Сейчас это немного схлынуло, но схлынуло, не потому что Довлатов потерял популярность, а потому что купили полмиллиона его книг, это как минимум. Ну сколько можно? Во всяком случае посмертно Довлатов получил свою славу, причем настоящую славу, и я очень радовался за него. Так как он просто гримировался под журналиста...

С. С.: А Бродский, вы близко его знали? Вообще, как вы считаете, вы испытали его влияние как поэт?

Б. К.: Категорически нет. А знакомы были, но не близко. Я преклоняюсь перед ним, великий поэт, но я ненавижу эту ленинградскую манеру чтения. В один вечер в Монреале он ухитрился меня и очень обрадовать, и обидеть. Его спросили: кто, на ваш взгляд, лучшие русские поэты сегодня? Он называет кого-то, и среди прочих — мою фамилию. Горбаневскую и еще троих, кажется. Приятно, согласитесь. Особенно потому, что эстетически мы противоположны... А после этого — я же работал на «Радио Канада» — я ему говорю: Иосиф, скажите мне пару слов для радио. Он вдруг говорит: не буду. Я удивился и говорю: Ось, ну какую-нибудь благоглупость скажите, в конце концов... Я же деньги этим зарабатываю. Нет, говорит, не хочу. Я обиделся.

С. С.: А почему он отказался?

Б. К.: Ну устал человек... Я его простил давно. За то, что он сказал перед этим. Я думаю, что его комплимент стоит больше, чем интервью... Хотя, если сказать честно, я его слова всерьез не воспринимаю. Под конец жизни он стал очень мягким и раздавал свои комплименты всем. Он писал предисловия и послесловия к самым разным поэтам, скажем так... И поскольку, как я уже сказал, мы как поэты взаимоисключающие, мне его комплимент в общем-то ни к чему. По-настоящему он не должен был меня хвалить. «По самые кости ранено все ущелье криком сокола». Я, допустим, так пока не написал. А Иосиф Александрович и не хотел так писать. Он писал по-другому.

С. С.: Я тут недавно читал большое интервью Саши Соколова... И там Соколов, если можно так сказать, жаловался на Бродского, говорил, что тот не очень любил настоящих талантов... Препятствовал выходу его книги в «Ардисе», в частности... Правда ли это?

Б. К.: Сашу Соколова я очень люблю как писателя, и, более того, мы личные друзья. А дальше без комментариев.

С. С.: Хорошо. Почему?

Б. К.: Потому. Кого Бродский зажимал? Больше дел не было у Бродского, как не дать Соколову печататься в «Ардисе». Сашу печатали в «Ардисе» всегда по первому требованию... Вообще, Соколов — исписавшийся гений. Он написал два гениальных романа: «Школа для дураков» и «Между собакой и волком».

С. С.: Вам нравится «Между собакой и волком»?

Б. К.: Да. Но, для того чтобы понять, что это гениальная книга, ее нужно прочесть восемь раз. Это великий роман.

С. С.: Восемь раз. А можно задать неожиданный вопрос. Скажите, а зачем... читать? Не восемь, а вообще — один раз?

Б. К.: Я думал, ты спросишь, зачем нужна литература. Зачем читать?.. Приятно.

С. С.: Но это же вымысел. Ладно, мемуары, это «полезно». На чужих ошибках, как говорится... А тут сидел какой-то X и что-то придумывал. Вам-то это зачем? Вы же реальный, серьезный человек, у вас дети. Деньги надо зарабатывать...

Б. К.: Ну-у... Ну-у, Слава... (Пауза). Вот посмотрите наверх. Наверху потолок, а над потолком существует Господь Бог, который там сидит и на нас смотрит. Я в одном стихотворении про Него сказал: «Улыбаясь Марии, Господь один равнодушно судит живых и мертвых». Идея служения Господу. Служения Господу Богу, понимаешь? Читаешь хорошую литературу и чувствуешь рядом Господа. Лучше этого ничего нет. Это чувство не сравнимо с чувством между ногами. Над вымыслом слезами обольюсь. Вот мы сидим, водку пьем, где-то ходят бабы и бегают детки. Но в реальности есть что-то, что выше нас гораздо. Оно и есть искусство — литература, живопись. Без этого была бы «Республика» Платона, в которой все бы друг друга резали и ели...