Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

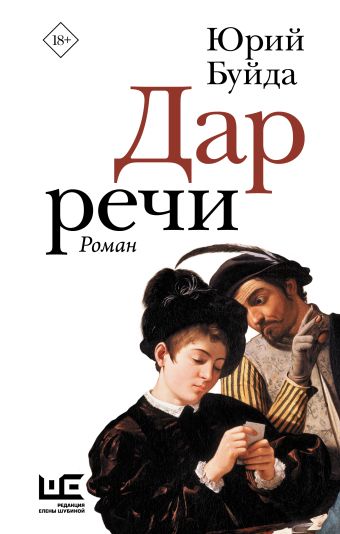

Юрий Буйда. Дар речи. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2023

— Наша сегодняшняя беседа проходит в месте, как нельзя лучше подходящем для презентации нового романа Юрия Буйды «Дар речи». Потому что именно здесь, в Переделкине, формировались и существовали те самые элиты, та самая советская и постсоветская аристократия, о которой в романе идет речь. Юрий Васильевич, я ознакомился с отзывами критиков и вашими собственными высказываниями о книге, и одно из них вошло в резонанс с моим ощущением времени и места и сильно меня поразило. Вы говорите, что эта книга прежде всего о любви, что не кажется очевидным, если начать вспоминать сюжет. Объясните, пожалуйста, почему.

— Наша сегодняшняя беседа проходит в месте, как нельзя лучше подходящем для презентации нового романа Юрия Буйды «Дар речи». Потому что именно здесь, в Переделкине, формировались и существовали те самые элиты, та самая советская и постсоветская аристократия, о которой в романе идет речь. Юрий Васильевич, я ознакомился с отзывами критиков и вашими собственными высказываниями о книге, и одно из них вошло в резонанс с моим ощущением времени и места и сильно меня поразило. Вы говорите, что эта книга прежде всего о любви, что не кажется очевидным, если начать вспоминать сюжет. Объясните, пожалуйста, почему.

— Это самый тяжелый вопрос из всех, какие только могут быть заданы. Она действительно о любви, потому что, во-первых, я люблю всех без исключения персонажей этой книги, даже самых ничтожных. Так уж сложилось — возможно, это просто свойство моего характера. Ну и во-вторых, рассуждая о том, что собой представляет любовь, я бы исходил из одной старой формулы: любовь — это благоговение перед старшим, милосердие к младшему и стыд, который связывает равных. Может быть, стыд и чувство вины — не совсем совпадающие вещи, но тем не менее очень близкие — играют ключевую роль в данной формуле любви. Хотя и отношения между старшими и младшими, между мужчиной и женщиной здесь тоже очень важны. Например, в «Даре» есть чисто любовный сюжет, основанный на истории (о которой я много лет думал, став ее нечаянным свидетелем) отношений мужчины и женщины, которые наконец смогли жить вместе после тридцати лет общения. Собственно, в книге все пронизано любовью — в разных ее проявлениях: любовью обычной, человеческой, и низменной, и смешной, и карикатурной. Хотя очевидно, что это все-таки не любовный роман, а скорее роман о травме, о нашем национальном переживании коллективных травм — то есть о том, чего мы делать не умеем. Ведь психотерапия появилась не на пустом месте, а в ответ на запросы общества и запросы истории. Одно из ключевых понятий психотерапии — это «проработка травмы»: «хотите ли вы поговорить об этом»? В нашей истории много травм: все эти войны, революции, ГУЛАГ, 1960-е, 1970-е годы — и все загоняется внутрь. Мы не умеем проговаривать и обсуждать коллективные травмы, а если и беремся, то делаем это таким образом, что скорее усугубляем их, нежели лечим, — и потому никак не можем выйти из своего прошлого. Розанов однажды сказал, что русская история идет по кругу. Но Розанов не историк, а поэт — не так уж и по кругу она идет, и не так уж все безнадежно, однако подобное впечатление отчасти складывается. Вообще, в русской истории уже был период, когда власть встала перед необходимостью как-то справиться с колоссальной травмой — это время после Смуты. Романовы, придя к власти, увидели, что вокруг трона находятся одни предатели и негодяи. Проще всего было бы их всех казнить за предательство: половина бояр получила свои титулы и имущество еще от Лжедмитрия, в тушинском лагере — не случайно потом их и называли «тушинскими боярами». Как заставить этих людей работать на возрождение России, как с ними справиться? С людьми, которые предавали не единожды: жестокий прагматизм, которым они руководствовались в своих делах, был сплошь построен на предательстве. И первый Романов — сам ли, под давлением ли отца (вряд ли матери) — пришел к формуле, которая оказалась спасительной: «не мстить и не требовать возврата». Это была очень тяжелая формула, вокруг нее существовало много споров, длившихся вплоть до петровских времен, потому что еще Петр I расплачивался по долгам первого Самозванца, хотя это официально и не декларировалось. Реализовать эту формулу очень непросто, особенно в нашем обществе, до сих пор разделенном на красных и белых, на консерваторов и либералов, которые на дух друг друга не выносят. Да это и не консерваторы даже, скорее традиционалисты, — чего им, собственно, консервировать? У нас накопилось множество проблем, но обсуждать мы их принципиально не желаем: левые на своем стоят, а правые на своем. Монолитным общество никогда не будет (да и нет, наверное, в мире таких обществ, которые монолитны), но нужно, чтобы все играли по каким-то правилам. И тут средство только одно — любовь. Все, однако, снова упирается в то, как именно мы ее понимаем. Для нас любовь — это отношения между мужчиной и женщиной. Или какая-то упоительная любовь к лидеру страны, к власти, затмевающая разум. Поэтому здесь важно перейти от «эротического» понимания любви скорее к социально-психологическому.

— В самом начале действия, если смотреть на события книги с точки зрения их хронологии, есть сцена знакомства Ильи с отцом и братом, и в ней мы не замечаем никаких признаков того, что персонажи испытывают стыд, никаких признаков рефлексии или внутренней борьбы, а видим лишь благоденствие и радость — может быть, искусственную. И аристократической семье позволительно вести себя таким образом, потому что ее члены отдают режиму огромное количество своей энергии и таланта — но это общество компромисса, причем компромисса абсолютного. И потом, когда наступают 1990-е и 2000-е, о чем мы еще обязательно поговорим, эти люди используют свой талант на благо уже другого режима, следуя закону сохранения компромисса. Поэтому мне кажется, что книга в какой-то степени также о компромиссе.

— Получается некая лестница компромисса. Да, действительно, они чувствуют свое абсолютное превосходство — им это труда большого не составляет. Если и были некие проявления стыда, то они уже превратились в часть этой культуры компромисса и исчезли. Во всяком случае, в книге, по-моему, это заметно. «Унавозили» компромисс, он вырос, расцвел. И мы знаем немало семей, которые спокойно пережили и первого Ильича, и Виссарионовича, и второго Ильича, и живут до сих пор и благоденствуют — пусть и не в Переделкине, а уже в своих имениях. Им кажется, что они находятся «над» историей, что ли. Многих представителей этих семей мы видим в телевизоре, они по сей день живы-здоровы. Как они себя чувствуют теперь, я не знаю. То есть догадываюсь, конечно, но боюсь гадать.

— Юрий Васильевич, а вы действительно считаете, что любовь может преодолеть эту страшную цепь событий, кажущуюся неразрывной, в которой неизбежны жертвы, но неизбежны и подъемы?

— Вообще, любовь в эротическом смысле — понятие очень драматическое, иногда трагическое, и в социально-экономической, социально-психологической сфере оно свою трагичность сохраняет. Происходящее в обществе всегда находится на грани трагедии, потому что договориться о любви невозможно: она либо есть, либо ее нет. Я даже не представляю себе, как можно преодолеть те огромные противоречия, которые существуют в нашей культуре. Вот есть Фаворский свет — свет Христа, а есть свет Светоносца, Люцифера. И русское общество уже десятилетиями, если не столетиями, идет между этими двумя светильниками и часто путает их, потому что по интенсивности свет одинаковый. Как различить эти два света — не знаю. «Из пламени мы входим в пламя, — как говорил Элиот. — И что бы ни случилось с нами, // Мы входим в пламя или пламя», — вот и все. И никто не испытывает — не хочет испытывать — стыда в его историческом смысле: ни красные, ни белые, ни патриоты-консерваторы, ни либералы. Но либералы хотя бы пытаются осмыслить происходящее (впрочем, те немногие патриоты, которых я знаю, тоже пытаются). Стыд должен быть разделен. Если оппоненты не чувствуют стыда или считают, что стыд должен испытывать только противник, — ничего не получится. Но это идеалистический взгляд, конечно.

— Чтобы закончить с темой стыда: в книге описываются 1980-е годы, когда вроде бы никакого стыда не было. Но во время чтения я вспомнил советское детское кино, которое буквально целиком построено на стыде: тебе всегда было стыдно за главного героя, ты испытывал к нему некую отрицательную эмпатию. Как раз к этому времени относится благоденствие на даче, абсолютно лишенное какой-либо рефлексии, с презрительным отношением к людям, извините, к народу. Это естественная реакция? Она как-то трансформируется в 1990-х, 2000-х или характерна только для 1980-х?

— Я думаю, что такая реакция в измененном виде сохраняется и в 1990-е, и сегодня. И то, что описывается в начале книги — эта компромиссность, цинизм и лицемерие, — в 1990-е можно было исповедовать открыто. 1970-е и 1980-е, в моем представлении, были эпохой цинизма и лицемерия. В 1980-е, когда я работал в партийном аппарате, одному генералу КГБ врачи поставили диагноз «терминальная стадия рака», после чего он вдруг стал таким... «отвязным». Однажды он окрысился на широко распространенную тогда казенную терминологию и заявил: «Когда я слышу слово „коммунизм“, у меня рука тянется к кобуре». А кобура у генерала была где надо (смеется). То есть люди прекрасно понимали нарочитость этой лексики. В те годы я сам занимал должности, был первым заместителем главреда областной партийной газеты и общался с высокопоставленными партийными функционерами, с представителями ЦК: повсюду царили цинизм и лицемерие.

— Цинизм — это то, что противоположно любви в христианском смысле слова? Или даже вообще в любом смысле?

— Да. Но иногда цинизм принимал вид практицизма, прагматизма. Я встречал людей и из Кремля, и из Белого дома, и среди них было немало таких — спокойных, как я их называл, «культурных циников»: «Слушайте, давайте не про это; давайте про то, как хлеб вырастить, а этих идей мы наелись в 1970-е. Давайте-ка мы сделаем дело: элеватор построим, дорогу проложим — хоть что-нибудь сделаем». То есть отвратительным такой прагматизм не казался, но при этом они знали, как заработать деньги и располагали огромными, гигантскими суммами. Просто в эпоху 1970–1980-х все это не выпячивалось и не декларировалось, а в 1990-е расцвело как на клумбе.

— А «цинизм» и «прагматизм» — это, на ваш взгляд, схожие вещи в данном случае?

— Нет, в данном случае несхожие, но «прагматизм» является низшей степенью «цинизма», если иметь в виду именно циническую философию. Ведь циники были не «циниками», а киниками, то есть скорее реалистами в нашем сегодняшнем понимании. Да, может быть, я неверно выразился, но мне такие «реалисты» очень часто встречались в 1990-х, потому что в той каше сделать что-то реальное было возможно, только имея власть и связи — связи с теми людьми, которые еще вчера были циниками и лицемерами.

Юрий Буйда

Юрий Буйда

— А Шкуратовы стали прагматиками?

— Младший Шкуратов осуществил свою мечту. И вообще многое сделал для журналистики и для общества, как ему казалось, — да и многие так считают до сих пор. А старший Шкуратов был активен в 1980-е — в начале 1990-х и уже после ушел на покой, увенчанный лаврами. Да, они были прагматиками, но их цинизм в большей степени был бытовым, цинично они относились скорее к власти. В одной из редакций, где я работал, говорили: «Так, вот этого мужчину [речь шла о портрете президента Ельцина] поставьте вот туда вот, в загон». А один мой приятель в конце 1990-х выражался о власти, в частности, так: «элитарные отбросы общества». Однако эти люди пытались сделать нечто для того, что они называли свободой. Что-то им удавалось, что-то нет. Сейчас скорее не удается, потому что их представления о свободе на наших глазах претерпевают стремительную трансформацию, и, к чему она приведет — пока сложно сказать. Я не представляю себе, как изжить цинизм и лицемерие, но они не свойственны, скажем, «народу», уж простите меня за это слово. Хотя многие были заражены подобным цинизмом. Но я знаю бывшего бандита, владеющего теперь в небольшом городе сетью магазинов, который вовсю занимается филантропией и социальной помощью: помогает калекам, строит училище на свои средства, бедным дает денег — иногда без возврата. И вообще готов любому человеку помочь. Люди идут к нему, а не в банк, если нужен кредит. Он так привык жить, только сейчас уже не стреляет и не режет: в свое время он получил и тюрьму, и все остальное. Мэр там тоже из его бывшей банды и тоже очень много делает для города. Мои-то персонажи — все образованные, пропитанные культурой люди, а в провинции все иначе, у них скорее культура казармы, тюремного барака. И тем не менее они не производят впечатление циников и лицемеров, особенно лицемеров. Если «нет» сказано — значит, нет; если «да» — значит, да. Если дал слово, то держи его. Россия — очень многоликая страна (смеется).

— Конечно. Юрий Васильевич, эта книга, как вы и говорили, во многом о травме, об исторической травме и о принятии своей истории: истории страны, семьи, общества. Принимают ли в конце концов главные герои книги историю как таковую? Смиряются ли они с ней?

— Думаю, что нет. Рассказчик обвиняет своего брата в грехах деда-палача, и, по-моему, это перебор. И найти общий язык у них так и не вышло — может быть, тому виной женщина, которую они всю жизнь делили. В итоге один обретает любовь, а второй гибнет. Но вы знаете, я не готов очень глубоко влезать в этих людей. Я провел с ними несколько лет, пока продумывал и писал книгу, и многого так и не понял. Для меня каждый роман — это скорее попытка приблизиться к проблеме, нежели достичь ее понимания. Вот, получилась такая попытка, но примириться они не смогли. Помните, в одном из диалогов старший брат говорит, что «все мы были палачами и жертвами», а младший очень просто ему возражает: «Одни были палачами, другие — жертвами». Как преодолеть эту конфликтную установку в нашем сознании? С которой народ, опять же, мало-помалу разобрался. Моя бабушка рассказывала мне о своей жизни в колхозной деревне, о том, как ее муж был убит по доносу. Чуть позднее похожая участь постигла уже людей, причастных к его убийству, и бабушка не отвернулась от их вдов — наоборот, они помогали друг другу. И когда я спрашивал ее, почему она так поступала, ведь эти люди сдали ее мужа, она отвечала: «Ну а что теперь мне на них с ножом кидаться, что ли? Они того же горя хлебнули, что и я». И получается, что отомстила им та же власть, которую они поддерживали. То есть позиция «не мстить и не требовать возврата» свойственна скорее народу, чем интеллигенции, которая, казалось бы, должна показывать пример культурного отношения к этой проблеме, к «проработке травмы» — понятию, которое она знает, в отличие от народа. Народ не пользуется психотерапевтическими терминами. Складывается такое ощущение, что и красные, и белые — какие-то совершенно беспочмало-мавенные явления в старом смысле слова, то есть оторванные «от почвы», от российской народной почвы.

— Добавлю про принятие истории. Один мой хороший знакомый лет десять назад привел такую метафору российского общества: вот египтяне, в целом очень хороший народ, и все у них было бы в истории нормально, если бы не Эхнатон. Это достаточно жесткая метафора, которую легко можно оспорить, но ведь действительно неприятие истории, постоянное ее переписывание и расставление вешек «хороший» — «плохой» является нашей странной национальной особенностью. Но, насколько я понимаю, Шкуратовы начинают задумываться об этом тогда, когда сталкиваются со своей собственной травмой, до этого спокойно существуя в мутной воде переписывания истории?

— Да. В связи с этим я вспомнил, как еще в 1980-х несколько раз бывал в Польше и познакомился там с директором одного из отделений Института национальной памяти. Дело в том, что неподалеку от Олыптына, бывшего немецкого Алленштайна, находится Грюнвальдское поле, на котором в 1410 году объединенные польско-литовско-русские войска разгромили Тевтонский орден. Для поляков это невероятно важное событие: они развалили памятник Гинденбургу и из его частей сделали памятник Грюнвальдской битве. На окраине Олыптына есть симпатичный особняк, заставленный картотеками, куда собирают информацию о любых упоминаниях этой битвы: в названиях кафе, улиц, гимназий, больниц, в каких-то книгах и так далее. То есть существует целый институт, систематизирующий такие факты, причем в этот процесс вовлечен весь народ, а не только историки. У нас нет ничего подобного, потому что, как только мы произнесем словосочетание «Институт национальной памяти», сразу возникнут вопросы у татар, башкир, чеченцев, ингушей, сибирских народов: «Какой памяти?». Мы даже не можем уверенно сказать, что есть некий российский народ. Он еще не долеплен, не завершен, и я не могу понять, сила ли это наша, или наша слабость? Мифологическое отношение к истории, по-моему, у нас более распространено, чем научное. Помимо школ и вузов, отсутствует какая-либо система, которая могла бы сделать историю обычным культурным явлением, чтобы люди не бросались в уличную мифологию с протославянами и ведическими книгами. Это совершенно аморальное отношение к истории, я бы сказал.

Часто мы восхищаемся величием творцов нашей истории, игнорируя их недостатки: если он великий — значит, великий, а то, что он, допустим, еще и кровавый — это уже другое дело: а кто не кровавый — все кровавые. Понятно, что с фактами должны работать ученые, но у нас они сидят где-то глубоко в кабинетах (за редким исключением) и либо не участвуют в формировании единого поля восприятия истории, либо не являются авторитетами сразу и для народа, и для интеллигенции. Хотя среди них есть блестящие специалисты и по русскому Средневековью, и по советскому периоду. У нас нет культуры исторической памяти. Люди спокойно восхищаются фильмами 1940-х годов, «периода малокартинья», про Ушакова, Суворова, Кутузова, не понимая, что в этих сценариях собственно исторического — процентов десять, а все остальное — просто галимая пропаганда. Совершенно некритическое отношение.

— Давайте вернемся к «Дару речи». Когда я читал книжку, мне пришла в голову мысль, что речь для Шкуратовых — это капитал. Не сокровище, а именно капитал, который они используют, за счет которого они зарабатывают (это и их знание разных языков, и их умение говорить). Умение говорить для них значимо, и немота, которая преследует старшего брата, возникает тогда, когда их талант перестает быть востребованным.

— И этот дар, возможно, уже никому в таком виде не нужен. Проблема, с которой сталкивается наша пресса в 1990-х и сегодня, заключается в том, что читатель меняется, а писатель — нет. Мы знаем много случаев, когда люди, популярные в 1990-х, мучительно добирали крохи своего «звездного» света в 2000-х и позднее, не понимая, что читатели или зрители уходят, поскольку все меняется. Так случилось с детективом в конце прошлого века. Издавали чертову пропасть американских, французских, немецких, английских детективов — и хороших, и плохих. А потом вдруг появились первые отечественные ласточки: сначала Маринина, потом Чхартишвили*Признан властям РФ иностранным агентом. Происходит резкий поворот — и вот у них уже огромные тиражи, экранизации, а Чендлер уже никому не нужен. Дело в том, что случился 1998 год, дефолт, психологический шок: был нанесен мощный удар по обществу, и его вкусы изменились. Поэтому многие издания, популярные в 1990-х, в 2000-е просто не выжили — все стало меняться. Общество росло не только вверх, но и вширь: например, появляется финансовый кредит — и вместе с ним совсем другое отношение к свободе и к ответственности. Сам по себе дар речи не меняется, но меняются его модусы, его направления. Поэтому теперь можно просто пройти мимо читателя и растерять весь свой авторитет. Другим языком заговорил читатель, а не писатель.

— Юрий Васильевич, вы написали очень неудобный роман, который можно повернуть и так и этак: можно сказать, что это книга про ужасных либералов, которые заели нашу страну, а можно сказать прямо противоположное. По идее, в вас должны лететь стрелы со всех сторон. Пытается ли использовать вашу книгу в своих целях тот или другой лагерь?

— Пока нет. Только один человек заметил и написал, что речь в книге идет о конкретных людях. Должен вам сказать, что я уже 23-й год работаю редактором в издательском доме «Коммерсантъ» вместе с его потрясающими основателями, и там мне пока никто ничего не сказал, а на днях даже была опубликована доброжелательная рецензия.

Вообще, только одну мою книгу пытались использовать против меня — «Прусскую невесту», как ни странно. Эта книга тридцать лет росла и выросла из тридцати рассказов почти до ста, теперь она издана на многих языках. Русскоязычных изданий было четыре, последнее вышло в прошлом году у Елены Шубиной. Я знаю, что люди, как бы это выразиться помягче, с правого фланга категорически против «любования немецкими страданиями», как они это называют, и некоторые сайты просто захлебываются пеной, если заходит речь о «Прусской невесте». Когда по одному из рассказов сборника поставили спектакль в Калининграде, примчались прокремлевские активисты и стали бросать в актеров яйца и помидоры. Пожалуй, такой вот единственный случай вспоминается.

— Под занавес нашего разговора хочу задать вам вопрос общего плана, который меня очень давно мучает: как вы думаете, почему 1990-е до сих пор почти никак не осмыслены в русской литературе?

— Могу порекомендовать вам роман Юрия Буйды под названием «Стален» — он целиком посвящен 1990-м и началу 2000-х. В основном там описывается провинция, но и московские реалии тоже фигурируют: все то десятилетие я провел в столице, поэтому материала было выше крыши, в том числе сугубо личного. Я не люблю толстые книги, но эта получилась объемная — изначально в ней было больше тысячи страниц, и я сократил ее в три раза по совету издателя. Не знаю, насколько мне удалось осмыслить этот период, но мне кажется, что серьезная попытка рефлексии в «Сталене» была предпринята. Вообще о 1990-х и фильмов-то не снято, по большому счету, в основном это какие-то попытки комикования — за исключением, может быть, сериала «Бригада», хотя и он показался мне каким-то вторичным. А книг, в которых пристально рассматривается этот период, действительно мало. Но и читатель сейчас требует однозначной оценки: если Ельцин, то плохой; если Горбачев, то плохой. Однако история в сто раз сложнее.

— Нам просто неинтересно думать об этой эпохе?

— Видимо да, время резко изменилось. Мы постоянно слышим фразы в духе: «Вы что, хотите, чтобы снова было как в 1990-х?» — они давно уже стали пропагандистскими лозунгами. Вполне вероятно, что в ближайшее время может и не появиться книг, предлагающих непредвзятый взгляд на ту эпоху. Сейчас это стилистически «неудобно», как говорится, потому что, если относиться к материалу по-писательски объективно, придется признать, что тогда были не только кровь и слезы. И фигуры вроде Чубайса и Ельцина, которыми сейчас пугают детей, далеко не так одноцветны, как многим сегодня представляется. Но «Сталена» почитайте, если будет время, — возможно, кое-что там найдется.