— Насколько я понимаю, Переделкино сыграло в вашей литературной карьере существенную роль — как и когда вы туда впервые попали?

— Я провинциал. Учился в Ростовском университете и уже студентом начал печататься. Ужасно горжусь тем, что моя первая заметка, небольшая рецензия, была напечатана в январском номере «Нового мира» за 1970 год. Это был последний номер, подписанный Твардовским перед тем, как его насильственно устранили из журнала. После университета я был журналистом сначала в районной газете, затем в областной молодежной — и оттуда получил в начале семидесятых приглашение приехать на всероссийский семинар молодых критиков, проходивший в Переделкине. Прежде я там не бывал, знал только по легендам, поэтому ехал с известным трепетом. В результате собралось человек тридцать провинциалов, большинство из нас впервые оказались даже в Москве, а тут — Переделкино.

— Писательский городок организовали там в тридцатые годы?

— Да, но дальше показания историков путаются. Одни утверждают, что он был создан по личной инициативе Горького, будто бы с Горьким даже обсуждалось место, где будет поселок, и будто бы Горький спросил: «А есть ли там река? Писатели должны ходить вдоль реки». Ему ответили: «Есть там река, она называется Сетунь». «О, хорошо! Сетунь — река судоходная», — сказал Горький. Он не знал, что Сетунь была судоходной во времена Василия Темного, в лучшем случае — Ивана Грозного. Те, кто был в Переделкине, знают, что сейчас Сетунь — это небольшой ручеек, через который переброшен мостик. Тем не менее городок писателей возник именно там. Зачем возник? Существует еще одна легенда: что Алексей Николаевич Толстой, автор «Петра I», «Хождений по мукам» и массы других произведений, красный граф, который был в очень большом фаворе у властей, будто бы написал жившему тогда в Ленинграде Константину Федину: «Костя, тов. Сталин хочет создать идеальные условия для 5–7 писателей. Если ты не дурак, приезжай в Москву и тоже будешь среди них». Федин дураком не был, он приехал в Москву и стал насельником одной из переделкинских дач. Кроме него там были Пастернак, Всеволод Иванов, Бабель и другие видные в то время писатели.

С одной стороны, идея переделкинского объединения действительно была в том, чтобы создать идеальные по понятиям того времени условия: участки в гектар величиной, двухэтажные дачи, сторожка, в которой должен был жить сторож, комната для прислуги, на две писательские дачи — одна автомашина. Вообразите себе, что такое в тридцатые годы личная автомашина или хотя бы автомашина, которой можно свободно пользоваться. Однако, как рассказывают старики, писатели часто враждовали — это исконное писательское свойство. Но враждующим друг с другом писателям приходилось делить одного водителя и одну машину на двоих! Я застал еще те времена, когда из Дома творчества к обеду выезжали — когда-то, говорят, на двуколке, а при мне уже на машине, — и в судках развозили обеды по дачам. Чтобы писатели могли сосредоточиться на своем высоком творчестве и не думать о бытовых проблемах.

Но есть и вторая причина — места компактного проживания легче контролировать, быть в курсе, кто с кем общается и так далее.

— Мне кажется, идея весьма двусмысленная: да, все писатели в одном поселке и под контролем, но там же возникает и рассадник инакомыслия, если, скажем, вокруг Пастернака начинает собираться публика.

— Эта проблема проявилась позже. В тридцатые же годы — уже или еще — никакой писательской фронды не было, а удобство для оперативной разработки того или иного литератора получалось действительно большое. Можно следить сразу за всем поселочком, за всей улицей или всем домом, если речь идет о писательских домах. В Москве, например, было несколько писательских домов: в Лаврушинском переулке, где жили самые большие классики еще с тридцатых годов, а затем, в конце пятидесятых, возникли писательские кооперативы. К восьмидесятым построили еще два писательских дома в районе метро «Проспект мира». Опять-таки, места компактного проживания. Конечно, была и настоящая забота о том, чтобы писатели — по крайней мере, те, кто печатается и не нарушает действующие порядки сколько-нибудь существенно, — могли чувствовать себя обеспеченными людьми. Статус писателя был высоким. Рассказывают, что в сороковые — пятидесятые годы, когда человек выходил из Центрального дома литераторов в сильном подпитии и едва держался на ногах, его встречал милицейский мотоцикл, а позже — милицейская машина. Писатель доставал из кармана членский билет, и тогда его с большим почетом усаживали в эту машину или коляску мотоцикла, везли домой, брали под козырек и желали спокойной ночи. Это ведь писатель. Очень большой человек. Он может себе позволить.

В те годы, которые я уже застал, в шестидесятые, под козырек, разумеется, не брали, никуда не везли — но ни в вытрезвитель, ни в отделение милиции не отвозили тоже. В позднейшие годы, в девяностые, в нулевые, в ответ на писательское удостоверение можно было получить по физиономии от того же самого милиционера, потому что эпоха литературоцентризма сходила на нет, а статус писателя упал едва ли не до нуля. Так вот, с одной стороны, максимальный комфорт, почет и уважение, а с другой — все под контролем.

— Вероятно, чрезмерная забота в духе развозки пьяных писателей на милицейских машинах сказывалась на писательских нравах не лучшим образом.

— Писатели, особенно в сталинскую пору, которую я не застал, чувствовали себя настоящими барами. В печати, когда их барство зашкаливало, даже появлялись фельетоны. Помню, был фельетон «За голубым забором», о Николае Вирте, который построил у себя в селе огромный особняк в несколько этажей. На него работало все село — ведь он писатель, большой человек, его знают в Москве, он лауреат Сталинской премии. Вообще статус интеллигентного человека ценился тогда высоко. Если вы посмотрите фильмы пятидесятых годов, то увидите, как выглядит профессорская или писательская квартира: так называемая творческая интеллигенция жила на порядок лучше, чем обычные смертные. Другое дело, как жили те, у кого не было легального статуса советского писателя, — разумеется, отвратительно, в нищете и без каких-либо перспектив.

— Давайте вернемся к Переделкину и специфике этого места.

— Надо еще отметить, что там живут не только писатели: есть довольно большая группа домов, построенных после войны для адмиралов и генералов, тоже с огромными гектарными участками, есть Дом ветеранов партии, которые теперь уже переселились на кладбище близ могилы Пастернака, но есть и обычные местные жители. А вот литературное Переделкино — это дачи и Дом творчества, куда можно было приехать на время, на определенный срок — на двадцать один день, а стоила такая поездка для членов Союза писателей совершеннейшие копейки. Хотя условия были абсолютно спартанские — маленькие кельи с одним рукомойником, без туалета, с общим душем на один этаж, но по тем временам это казалось вполне приемлемым.

Некоторые литераторы жили там подолгу. Например, Арсений Тарковский, так как ему трудно было справляться со своим бытом, а там он был на полном довольствии. Или, например, писатели уходили из семьи, соответственно, покидали свою квартиру — а где им жить, пока не достанется (опять же от Союза писателей) новая квартира? Они по несколько месяцев, а то и по году жили в Переделкине.

Слева направо: Александр Межиров, Ирина Лаврина, Арсений Тарковский, Софья Славина, Лев Славин, Татьяна Озерская-Тарковская. Переделкино. 15 мая 1981 года. Фото А. Лаврина

Слева направо: Александр Межиров, Ирина Лаврина, Арсений Тарковский, Софья Славина, Лев Славин, Татьяна Озерская-Тарковская. Переделкино. 15 мая 1981 года. Фото А. Лаврина

Там сложился свой особый микроклимат. Рассказывают, что раньше писатели были несравненно более общительными. Среди дачников существовал ритуал прогулок после обеда или после ужина. Выходил на прогулку Пастернак. По дороге он встречался, положим, с Катаевым. Или выходил на прогулку Катаев. По дороге он встречался с Чуковским. Или выходил на прогулку Чуковский. Встречался с Леонидом Леоновым. Ну и так далее. Велись какие-то неспешные литературные беседы, устанавливались или, наоборот, разрушались связи между ними. А в то время, когда я там был, писатели-дачники по улицам уже не гуляли. Зато гуляли те, кто приезжал на срок.

За что я любил Переделкино и Дом творчества? За то, что делать там совершенно нечего. Ты просыпаешься утром, завтракаешь, и что тебе делать? Только садиться за стол и писать. До обеда. Пообедал — опять нечего делать, и ты опять садишься за стол. Я никогда так много не писал, как живя в Переделкине. А вечером — непременно гулять: подстраиваешься и выходишь вместе с каким-нибудь писателем, которому хочется поговорить, рассказать о былом, высказать свои соображения о том, что происходит в литературе. Это было огромное удовольствие. По крайней мере, для молодых людей, для тех, кому нужно было все впитывать и впитывать. Что же касается старших — на днях я получил огромный том прозы и писем Арсения Тарковского, замечательного поэта и почти постоянного жителя Переделкина. Жил он там подолгу. Но вот он пишет в одном из писем к Евгении Кацевой: «Мне в Переделкине что-то не больно хорошо. Это вроде принудительных работ по общению с литераторами». Мне очень нравится эта формула: «принудительные работы по общению с литераторами», которые, разумеется, снимают одиночество, но, с другой стороны, отнимают независимость.

— А кого из классиков можно было там встретить в то время?

— Из больших звезд в Доме творчества жила, например, Мариэтта Шагинян, лауреат Сталинской премии (но вообще в нем жили, как правило, не очень маститые литераторы). Она вошла в историю благодаря прекрасной эпиграмме:

Железная старуха

Мариэтта Шагинян —

искусственное ухо

Рабочих и крестьян.

Или есть еще такая:

М. Шагинян умом богата,

Ее трудов не перечесть.

У нее ума палата —

Палата № 6.

Эта волшебная старуха начинала еще в кругу символистов, была привечена Блоком, Брюсовым, Андреем Белым, затем стала автором первого советского авантюрного романа «Месс-Менд», а после — специалисткой по жизни и творчеству Ленина и правовернейшей коммунисткой. Она была замечательна тем, что, хотя она пользовалась слуховым аппаратом, не вполне было понятно, действительно ли она оглохла или придуривается: то, что она хотела услышать, она слышала прекрасно, а то, чего слышать не хотела, не слышала даже при помощи этого аппарата.

Вообще классики, которые жили в переделкинских дачах, приходили и в Дом творчества, и вот зачем: на втором этаже этого дома был кинотеатр (туда классики, впрочем, кажется, не захаживали), была бильярдная — аристократический досуг, привлекавший многих, но самое главное — рядом находился бар, в котором безо всякого контроля со стороны жены и семьи можно было выпить рюмку-другую-третью коньяку. Они и выпивали. Помню, какое впечатление на меня произвел один писатель, лауреат Сталинской премии, в ту пору уже немолодой и забытый. Поскольку статус лауреата Сталинской премии все же держал его на плаву, он был одет в прекрасную шубу, от него пахло хорошим коньяком. Он спускается по лестнице мимо нас — а мы, семинаристы, сидим внизу, под лестницей, — останавливается и спрашивает, что мы здесь делаем. Мы объясняем, что мы молодые писатели, только начинаем свою литературную карьеру. А он говорит: «Я не понимаю, зачем сейчас люди идут в писатели. Когда я был молод, у меня не было дома, квартиры, денег, ничего не было. Но я опубликовал свой первый роман, получил за него Сталинскую премию — пусть второй степени, но уже через месяц у меня была квартира на улице Горького (ныне Тверская), дача в Переделкине и жена — балерина Большого театра». Я не называю его имени, потому что проверял потом факты и оказалось, что все не совсем так. Квартира появилась, но не на улице Горького, с Большим театром был скорее роман, чем брак, разве что дача действительно возникла.

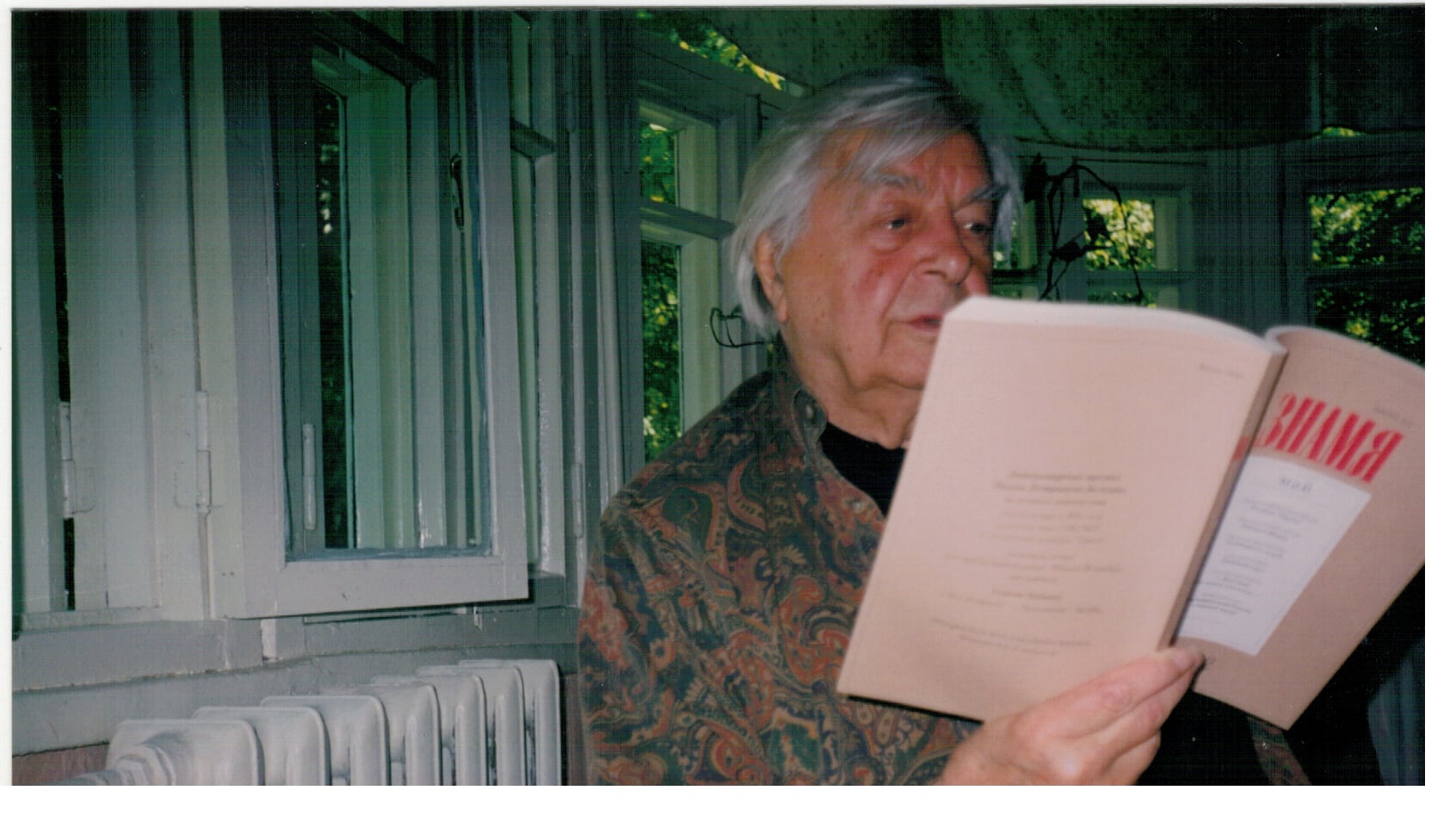

Валентин Катаев в Переделкине

Валентин Катаев в Переделкине

На тот семинар, ради которого я приехал тогда в Переделкино, иногда приглашали классиков. Я их всех забыл напрочь, кроме одного: к нам приходил Валентин Катаев. Это были семидесятые годы, когда он стал печатать свою, как он тогда говорил, мовистскую прозу — от слова mauvais, то есть «плохо» по-французски, «мовизм» — искусство писать плохо. В ту пору он считался лучшим стилистом из всех, кто пишет на русском языке. И действительно, если вы почитаете прозу Катаева — «Святой колодец», «Трава забвения», «Уже написан Вертер», — вы в этом убедитесь. Он действительно великий стилист, человек с очень неважной биографией и еще более скверной репутацией, но это не мешало ему быть настоящим мастером. И вот мы задаем вопросы, кто-то встает и говорит: «Валентин Петрович, сейчас вы лучше всех пишете на русском языке...» Катаев его перебивает: «Нет. Не я. Лучше всех на русском языке пишет Набоков. Запишите! На-бо-ков! Я — второй». Я тогда уже слышал фамилию Набокова, но грешным делом ничего не читал. Разумеется, после такой рекомендации Набокова, тогда еще у нас не издававшегося, пришлось раздобыть и убедиться в том, что Катаев прав.

— Вы сказали, что в прежние времена писатели были более общительными, все время гуляли друг с другом, а кроме разговоров и писательства больше ничем по сути не занимались. Складывалось ли в результате их бесконечных дискуссий какое-то общее направление, общая эстетическая проблематика? Можно ли сказать, что переделкинские писатели составляли некогда единое творческое сообщество или это были скорее случайные, внешние обстоятельства их жизни?

— То есть можно ли говорить о некоем суммарном «переделкинском тексте» в литературе? Не знаю, не уверен. Но точно было переделкинское сообщество, переделкинская среда, а пребывание в кругу себе подобных для многих писателей чрезвычайно полезно, даже необходимо, чтобы чувствовать: ты не один такой на свете. Хотя и это, конечно, необязательно. Саша Соколов живет в Канаде, ни с кем из литераторов не общается, но, впрочем, и не пишет ничего.

Переделкино — это в известной степени принудительные контакты. Ты живешь там и сталкиваешься со всеми остальными. Дальнейшее зависит от тебя самого. Приведу в качестве примера такую чудесную историю. Борис Леонидович Пастернак соседствовал дачами с Константином Александровичем Фединым. У них были хорошие отношения еще с двадцатых годов, они были друг с другом на ты и по имени. Как вел себя Пастернак, вы знаете. Федин вел себя совершенно иначе: он из писателя превратился в литературного начальника, барина, сановника, очень крупного, и вел себя, как правило, отвратительно. И вот наступает 1956 год. Члены редколлегии журнала «Новый мир», в которую входил и Федин, подписывают письмо к Пастернаку, в котором объясняют причины, по которым роман «Доктор Живаго» не может быть напечатан в Советском Союзе. Большое письмо с доказательствами, соображениями и т. д. Письмо подписано, в частности, Фединым. Чрезвычайно резкое письмо. Как ведет себя Борис Леонидович? Оскорбляется, разрывает отношения с соседом? Нет, через несколько дней он, как обычно, записочкой приглашает «дорогого Костю» на традиционный воскресный обед и лишь предупреждает, чтобы тот не заводил разговора о «Докторе Живаго»: «Дома ничего не знают о судьбах романа, о редакционном послании и т. д. и т. п., я ото всего самого живого и важного своего их оберегаю, чтобы не беспокоить...» То есть он готов продолжать общение, будто и не случилось ничего. А вот уже 1958 год. Федин ведет себя все гаже, о совместных обедах по-соседски речи уже нет. Но, столкнувшись на дорожке у дома с Фединым, Пастернак пожимает ему руку: «И что, — рассказывает он Чуковскому, — в самом деле! Начать разбирать — этак никому невозможно руку подавать!»

Борис Пастернак в Переделкине

Борис Пастернак в Переделкине

Это, конечно, характер Пастернака. Кто-то не был так миролюбив и разрывал отношения с врагами, кто-то не разрывал, но чувство среды, а не только принудительного общения, все-таки было. Сказалось ли это непосредственно в текстах? Подождем специальных исследований, они явно назрели.

— А как можно в общем охарактеризовать взаимодействие переделкинских писателей?

— Что касается советской эпохи, особенно той ее части, которую я не застал — сталинских времен и ранней оттепели, — там действовало универсальное правило: «дружба дружбой, а служба службой». Здесь тоже можно привести красноречивый пример. Цветаева незадолго до войны возвращается в Советский Союз. Она бедствует, ей негде жить. И вот она оказывается в Доме творчества — не в Переделкине, в другом. Он сейчас закрыт, как и подавляющее большинство Домов творчества. Она обедает вместе с Муром, своим сыном, тогда еще подростком, и с ними за одним столиком сидит критик Корнелий Зелинский. Его называли Вазелинским — он был ласковый, нежный, как вазелин. И вот этот самый Корнелий Люцианович начинает дружбу с Цветаевой: все прекрасно, он опекает Мура, подсказывает Муру, чтобы он вел себя со своей матерью повнимательнее, поосторожнее, поаккуратнее и так далее. Они обедают за одним столом, живут в соседних комнатах, они как бы уже друзья. Но! В то же самое время Корнелий Люцианович в своей комнате пишет разгромную внутреннюю рецензию на книгу, которую Цветаева хотела издать в Советском Союзе. Там сказано, что эту книгу издавать нельзя: стихи антисоветские, чуждые советскому человеку и всей романтике социалистического созидания. Таким образом он погубил цветаевскую книжку, что, в числе прочего, может быть, и привело ее к гибели. Так что дружба дружбой — служба службой. Тот же Федин дружил с Пастернаком: они встречались постоянно, обедали то у одного, то у другого, но это не мешало Федину, судя по письмам Пастернака и фединским дневникам, делать какие-то невозможные гадости.

— Но бывало, наверное, и противоположное — когда опальным писателям помогали их привилегированные друзья?

— Такое случалось, и многократно. Есть две замечательные книги Надежды Яковлевны Мандельштам: «Воспоминания» и «Вторая книга». Особенно выразительна в этом отношении «Вторая книга», где Надежда Яковлевна ведет полный подробный учет того, кто поэту в беде ничем не помог, а кто как-нибудь все-таки помог. И она отдельно выделяет, положим, Валентина Катаева, у которого, повторю, при всем его таланте была репутация сервильной фигуры, готовой на любые гадости и подлости, — но он дал денег. Кто-то еще дал денег. Поэтому важны не только тексты и не только публичное гражданское поведение, но и частное. В моей книжке «Вот жизнь моя. Фейсбучный роман» есть специальная главка об этом, где, в частности, рассказывается о Сергее Михалкове. Человеком он был скверным, сделавшим очень много зла литературе, писателям и т. д. Но этот же Сергей Владимирович Михалков был известен тем, что легко ссужал деньгами нуждающихся литераторов, готов был звонить начальству, хлопотать о квартире, о пенсии, о месте на кладбище. Вот и вопрос: не были ли эти хлопоты и эта щедрость той малой «луковкой», которая, по Достоевскому, спасает даже самых закоренелых грешников?

— Есть ли в советской литературе тексты, в общем сервильные, но в плане частностей — с двойным дном, которое могло обнаружиться позже? Мне кажется, наиболее чествовавшиеся тогда писатели сейчас читаются меньше всех, зато те, кто был в андеграунде, вознеслись. Интересно, случались ли уже в наше время какие-то превращения, когда писатель с репутацией конформиста оказывался на поверку более сложным?

— Ну, один яркий пример я уже привел — Катаев, который начинал с того, что был любимым учеником Бунина, потом писал вполне казенные романы («Время, вперед!», «Белеет парус одинокий», «За власть Советов» и так далее), а под конец жизни стал писать тексты совершенно свободные, свободные даже от идеологического клейма. Такое случалось, нечасто, но бывало. Что же касается вопроса о том, кого сейчас читают, а кого не читают: я составляю биографический словарь фигурантов оттепели и, естественно, смотрю, какие книги сейчас переиздаются, а кто забыт напрочь. Ответ несколько неожиданный: те самые кондовые соцреалисты, усеянные сталинскими и ленинскими премиями, у которых тогда была скверная репутация, сейчас издаются очень даже неплохо. И тридцатых годов авторы, и сороковых, и тем паче более поздние. В небытие ушли как раз книги неплохих и прогрессивно думающих писателей — небольших, но неплохих. Они оказались в самом тяжелом положении по отношению к потомству. Они не переиздаются, они забыты. Их вспоминают только историки литературы — такие, как я.

— Ну, один яркий пример я уже привел — Катаев, который начинал с того, что был любимым учеником Бунина, потом писал вполне казенные романы («Время, вперед!», «Белеет парус одинокий», «За власть Советов» и так далее), а под конец жизни стал писать тексты совершенно свободные, свободные даже от идеологического клейма. Такое случалось, нечасто, но бывало. Что же касается вопроса о том, кого сейчас читают, а кого не читают: я составляю биографический словарь фигурантов оттепели и, естественно, смотрю, какие книги сейчас переиздаются, а кто забыт напрочь. Ответ несколько неожиданный: те самые кондовые соцреалисты, усеянные сталинскими и ленинскими премиями, у которых тогда была скверная репутация, сейчас издаются очень даже неплохо. И тридцатых годов авторы, и сороковых, и тем паче более поздние. В небытие ушли как раз книги неплохих и прогрессивно думающих писателей — небольших, но неплохих. Они оказались в самом тяжелом положении по отношению к потомству. Они не переиздаются, они забыты. Их вспоминают только историки литературы — такие, как я.

— Кого вы имеете в виду, переизданий каких советских авторов, на ваш взгляд, не хватает сегодня?

— Это сложный вопрос. Вот смотрите. При советской власти было понятие секретарской литературы — то, что писалось функционерами, занимавшими командные позиции в Союзе писателей и, соответственно, в издательском процессе. Они очень хорошо издавались: собрания сочинений постоянно, одно-двух-трехтомники, литературные премии, признание, депутатство и так далее. Люди моего поколения, моего круга их презирали и никогда не читали. Например, такие писатели, как Георгий Марков, Сергей Сартаков, Петр Проскурин, Анатолий Иванов, — слышали эти имена?

— Разве что слышал.

Если только слышали, это означает, что вы не очень внимательно смотрите на полки книжных магазинов. Они сейчас прекрасно издаются. Фильмы и сериалы по их романам идут по телевизору, затем повторяются. Среди них бывают неплохие. «Вечный зов», например — был такой сериал, основанный на одноименном многотомном романе Анатолия Иванова. Советском, кондовом — но он пользуется спросом и сейчас. А ведь если книжица вышла, значит, есть где-нибудь и ее читатели. Что касается настоящих писателей, которые свою эпоху пережили и которых можно было бы сейчас читать и перечитывать, — не все они издаются одинаково хорошо. Например, плохо издается прекрасный писатель Василий Шукшин. Некому издавать. Видимо, проблемы с авторскими правами. Гораздо меньше, чем он того заслуживает, издается очень любимый мной Юрий Трифонов. Но читатели у них остались, о них по-прежнему пишут диссертации и монографии, иногда снимаются фильмы и так далее. Печальнее удел тех, кому Бог не дал большого таланта, но кто тоже верно и честно служил литературе. Их положение воистину трагично: ты пишешь столь же честно, как писатель с большим дарованием, но он переживает свой век, а ты — нет. Что тут поделаешь? То же произойдет и с теми, кто сейчас работает. Останется всего несколько имен.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей литературной среде 70–80-х годов.

— Среда была очень неоднородной. Был круг подчеркнуто демонстративно советских писателей — тех, кто хотел сделать литературную карьеру, кто откликался на явно или неявно выраженный партийный заказ, кто планировал достичь секретарского положения и стать литературным генералом. С этими людьми ни я, ни люди моего круга старались не общаться. Был андеграунд, эстетическое подполье, в известной степени и политическое. В моей книге, упомянутой выше, есть главка об этом: я их не знал, я их не читал. Ни лианозовцев, ни смогистов, ни тех, кто из поколения дворников и сторожей. Их стихи, их проза распространялись в самиздате, но тоже очень ограниченно. Это был узкий сегмент. Все было сегментировано. Был, разумеется, круг антисоветчиков — принципиальных, непримиримых, яростных, страстных. Я с ними общался совсем немного, это были, как правило, люди старшего поколения — Лев Копелев, Владимир Войнович, многие другие, — с кем-то из них я дружил, но дружил скорее не литературно, а опять-таки по пребыванию в одной среде.

Например, с Копелевым мы жили в одном доме на Красноармейской улице. И когда КГБ отрезало ему телефон, он ходил к соседям, чтобы позвонить. Приходил и к нам в том числе. И я к нему приходил — чтобы взять книжку, о чем-то поговорить. Я прекрасно понимал, что под окнами у диссидентов часто стоят машины со специальной техникой для прослушки. Но меня никогда не трогали, потому что я не занимался диссидентством. Мой близкий круг состоял из людей, которые хотели печататься здесь и сейчас, и мы не были готовы к противостоянию с режимом.

Проиллюстрирую это историей. Особенно дружеские отношения были у меня не с Копелевым, а с его женой — Раисой Орловой. Однажды мы с ней встретились, о чем-то заговорили, и оказалось, у нее есть какие-то свежие тамиздатские книжки. Она позвала меня в гости, чтобы дать мне их почитать. Это было начало восьмидесятых годов, то есть времена уже достаточно вегетарианские. Я зашел к ним за этими самыми книжками, и тут появляется Лев Зиновьевич со словами, что они готовят какое-то очередное письмо протеста. Посмотрел на меня, как сказал бы Розанов, «острым глазком», и сказал: «О, Сережа, так, может быть, и вы подпишете?» А Раиса Давыдовна замахала на него руками: «Нет-нет-нет, не надо ему подписывать никаких писем. Пусть и дальше пишет о Самойлове, о Чухонцеве, о Тарковском, пусть так и остается литературным критиком, не тащи его к себе». Случайный вроде бы разговор, но поворотный: послушайся я тогда не Раису Давыдовну, а Льва Зиновьевича, и вся моя жизнь могла бы пойти по-другому.

— Сильно ли разошлись за прошедшие годы ваши пути с теми, кто составлял ваш круг общения в то время?

— С кем-то разошлись, с кем-то нет, как это у всех бывает. Знаете, в зоопарках есть площадка молодняка, где новорожденные хищники играют вместе с новорожденными травоядными, и никто никого не обижает. Те семинары, с каких мы начинали, были для нас такой площадкой. Да, с кем-то пути разошлись радикально, вплоть до идейной, мировоззренческой вражды, и сражались мы друг с другом уже «по-взрослому», непримиримо, но остались друг с другом на «ты». Благодаря этому сохраняется ощущение, что ты в литературе со всеми на «ты» и по имени, что это не какие-то далекие люди, а твои хорошие знакомые — или нехорошие, но знакомые, — что ты их понимаешь как людей, и поэтому лучше понимаешь смысл их статей и книг. Именно это дает среда, общая площадь, общее прошлое, площадка для молодняка. Но так было всегда — и в XIX веке, и в XX веке. Люди, которые вместе начинали в начале двадцатых годов, держали эти отношения до самого конца. Я вам приводил в пример Пастернака и Константина Федина. Или Федин и Зощенко — они начинали вместе, в кругу «Серапионовых братьев», а потом стали совершенно разными: Федин был в масштабах Союза писателей врагом Зощенко и публично делал ему зло, но тайно посылал ему деньги.

Корней Чуковский в Переделкине

Корней Чуковский в Переделкине

— Как я понимаю, сейчас нет такого сплоченного литературного сообщества, в которое писатель попадает совсем юным, но сохраняет приобретенные связи навсегда. Это как-то сказывается на литературном процессе сущностно или речь скорее о писательском быте и комфорте?

— Есть писатели — прирожденные аутисты, им вообще ничего не нужно, кроме своей комнаты, своего стола или своей тумбочки, на которой можно писать. Они самодостаточны. Подавляющему большинству, как мне представляется, литературная среда нужна по многим причинам. Я вот сейчас читаю в Литинституте курс «Введение в профессию» и говорю студентам в частности, что одним из важных признаков писательского профессионализма является признание со стороны себе подобных. Вот автор написал произведение. Он может думать о нем как угодно: что оно великое, несравненное и так далее. Но это его фантазии. Это произведение издается, допустим, хорошо продается, хорошо покупается, читатели его принимают. Но даже в этом случае, на мой взгляд, его автор по-прежнему не может чувствовать себя писателем в подлинном смысле слова. Такое чувство дает только признание таких же писателей, как он сам.

Сошлюсь опять на пример Саши Соколова, который, когда жил в отечестве, был абсолютно никому не нужен и неизвестен, хотя уже написал «Школу для дураков». В эмиграции он пробует ее опубликовать в издательстве Ardis, лучшем издательстве русской литературы за границей. Роман не нравится Бродскому, на которого ориентируется Ardis, не нравится еще кому-то известному. Тогда Соколов посылает свою рукопись Набокову. Набоков ответил ему несколькими словами: «Обаятельная, трагическая и трогательная книга». Всего три эпитета и одно существительное, но этого было достаточно, чтобы книга вышла, вызвала международный резонанс и отправилась в Россию в виде тамиздата. А самое главное — этого было достаточно, чтобы сам Соколов почувствовал себя признанным, настоящим писателем. Только среда дает такое признание, и больше ничего. Ни награды, ни тиражи. Вот у Дарьи Донцовой большие тиражи — но кто ее держит за писателя? Ни один человек из ей подобных, из литераторов, не скажет, что она — писатель.

— И советские Дома творчества с этой функцией, несмотря ни на что, хорошо справлялись?

— Да. Они помогали найти себе подобных в своем поколении и получить одобрение у старших. Можно было показать себя, потому что молодой человек неожиданно оказывался за одним столом с Тарковским или еще с кем-нибудь из старших писателей, которые, разумеется, в другой ситуации и не подумали бы читать его стихи. Но здесь они познакомились, мэтр великодушно согласился полистать рукопись, нашел в ней что-то дельное, сказал что-то сочувственное — и ты уже на седьмом небе. Ты признан, так что даже такие шапочные отношения могут стать мощным стимулом.

— Велико ли было пространство маневра у тех, кто хотел печататься здесь и сейчас?

— Я со студенческих времен хотел работать в литературе и только в литературе. Никогда больше ничем не занимался и даже написал как-то, что жизнь прожил удивительно скучную: одна страна, одна жена, одна профессия. Помню, как в 1983-м от «Литературной газеты» поехал в Пярну, нынешняя Эстония, где жил Давид Самойлов. Это был мой любимый поэт, и я горжусь тем, что он относился ко мне с большой симпатией. Я приехал туда, чтобы сделать с ним большой диалог, на полосу, о молодых в ту пору поэтах. А потом уже после смерти Давида Самойловича вышла книга его дневников — «Поденные записи». И там есть запись, связанная с моим приездом: мол, приехал Чупринин, мы с ним говорили, живет литературой, всем остальным тоже интересуется, но... без остроты. Вот это характеризует меня. Я действительно интересуюсь не только литературой, но без остроты. Кстати сказать, диалог тот был подготовлен, стоял в полосе, а озаглавил я его общеизвестной строкой из Пастернака: «Талант — единственная новость». И вдруг меня вызывает начальство «Литературной газеты». На меня кричат и говорят, что надо немедленно менять заголовок. Я спрашиваю: «Почему? Это диалог о молодых поэтах». «Нельзя». «Почему?» «Потому что Пастернак предал советскую власть». Повторюсь, это 1983 год, четверть века прошла после нобелевской истории — вот так это у них держалось.

Возвращаюсь к самому себе. Без остроты. Поэтому я хотел работать в литературе и совершенно не предполагал сделать какую-то официальную карьеру. Я не был членом партии, хотя дважды получал предложение вступить — особенно запоминающееся было в «Литературной газете». Первый заместитель главного редактора говорит мне, что надо стать членом партии. Он был человеком директивного плана и разговаривал с людьми исключительно директивами. Я что-то замялся. Он спрашивает: «Не хотите?» Я покачал головой. Он говорит: «Ну тогда всю жизнь будете подчиняться дуракам, а дураками лучше командовать». Это был сильный аргумент, не скрою. Тем не менее мне удалось устоять перед соблазном. Поэтому представить меня в роли не то что главного редактора, но даже заведующего отделом, было абсолютно невозможно. Не мое это дело.

Были истории и другого плана. Например, Всесоюзное совещание молодых писателей. Там сошлись люди, друг с другом не совместимые. Например, Виктор Ерофеев, будущий автор романа «Русская красавица», а в ту пору только литературный критик, но уже автор статьи о маркизе де Саде — уже понятно было, что по тогдашним понятиям левый. И был, например, Георгий Анджапаридзе — переводчик, литературный критик, который прославился тем, что ездил в Лондон с Анатолием Кузнецовым, чтобы контролировать его от имени КГБ: тот остался за границей, а Георгий вернулся. С ним никто не разговаривал.

Еще на этом совещании был молодой критик из Саратова. Имя его вам ничего не скажет, его звали Николай Машовец. Выступаем поочередно, обсуждаем по кругу сочинения, как всегда это бывает на семинарах. Выходит Коля и начинает свою речь так: «Я как критик-коммунист...» Дальше он мог бы не говорить. Те, кто вел семинар, кондовые советские критики, тут же вздрогнули, встрепенулись, они услышали наконец родное слово. И, разумеется, через несколько месяцев Колю Машовца — а таких, кто рассчитывал на официозную карьеру, уже было мало и с течением времени становилось меньше, — выписали из Саратова в Москву, взяли на работу в ЦК комсомола, потом сделали заместителем главного редактора журнала «Литературная учеба», потом главным редактором издательства. Карьера была сделана благодаря одному этому словосочетанию — «критик-коммунист».

Сергей Чупринин и Давид Самойлов в Пярну. Источник

Сергей Чупринин и Давид Самойлов в Пярну. Источник

— То есть подобное заявление давало только привилегии или же предполагало некую ответственность и сужало пространство возможностей?

— Это примерно так же, как повесить на себя определенный значок. Я — критик-коммунист. Начальству тут же становилось понятно, что с этим человеком можно иметь дело, он для них свой, тогда как люди типа Ерофеева, или меня, или Михаила Эпштейна, который тоже был с нами, а сейчас профессорствует в США, — им, начальникам, социально чуждые. Сужало ли это возможности молодых писателей со значком? Да, сужало, потому что с ними переставали общаться те, кто не был готов клясться в верности единственно правильной идеологии. Но что это в сравнении к карьерой?

Впрочем, карьеристы в 70–80-е годы были в нашем кругу уже наперечет. Подавляющее большинство составляли те, кто хотел работать, писать то, что бог на душу положит, не пересекая опасную красную линию, но по возможности удерживаясь от того, что может испортить репутацию. Тем более что и времена наступали уже вполне бархатные. Пример. Будучи аспирантом Института мировой литературы в Москве, я писал диссертацию о русском натурализме. Я закончил ее, отдал своему научному руководителю. Научный руководитель у меня был хороший, то есть, спасибо ему, никак не вмешивался в то, что я пишу и что думаю. К тому же и авторы, которым была посвящена диссертация, были достаточно специальные, мало кем прочитанные. Поэтому и замечаний у моего руководителя было всего два. Первое: где-то у меня было, предположим, словосочетание «критики-демократы и либеральные критики думали так». Он говорит: «Нельзя эти словосочетания писать через запятую, это были враждебные лагеря. Если он говорит хорошо, то пусть это будет критик-демократ, а если не очень правильно, отдайте это мнение либералам». И второе, говорит он мне: у вас в диссертации совсем нет цитат. Что значит нет цитат? Нет цитат из классиков марксизма-ленинизма, программы КПСС или из какого-нибудь партийного документа. Я говорю: «Константин Николаевич, но это русский натурализм конца XIX века, какие классики?» В конечном итоге, во введении к моей работе процитирован Энгельс. Почему Энгельс? Потому что считалось: сослаться на Энгельса не так позорно, как на программу КПСС.

Но десятилетием раньше этот номер у меня бы не прошел. Вот посмотрите: в шестидесятые годы оплотом свободомыслия был, как вы знаете, журнал «Новый мир». Там были замечательные критики: Игорь Виноградов, Владимир Лакшин, другие звезды — однако же их очень вольнодумные, очень свежие по мысли статьи почти непременно оснащались цитатами либо из каких-нибудь партийных документов, либо из Маркса-Энгельса-Ленина. Это было условием публикации в шестидесятые годы. В семидесятые это было уже только желательно. А в восьмидесятые тем более необязательно. Сколько я ни писал статей и рецензий — далеко не все они удачны, но в них во всех моя точка зрения, а не та, которая навязана начальством.

Юрий Любимов в Переделкине. Источник

Юрий Любимов в Переделкине. Источник

— А ссылки на классиков марксизма-ленинизма в текстах упомянутых вами новомирских критиков всегда были неискренними?

— По-разному, разумеется. Часто это было чистым ритуалом. Перед церковью надо перекреститься, перед генералом козырнуть, а перед цензором вставить какую-нибудь цитату. И здесь также был род своеобразной игры. Когда я начинал свою профессиональную деятельность, критики, сделавшие в отличие от меня карьеру, но вполне прогрессивные, могли процитировать, положим, Маркса. Но не откуда-нибудь, а только «Из ранних тетрадей», где сам Маркс не был еще вполне марксистом. Род щегольства, знаете ли. Ведь даже в ЦК КПСС были и набитые дураки, и люди с вполне либеральными взглядами и убеждениями, которые, как я пишу теперь в своих биографических очерках, были вынуждены с волками выть по-волчьи, но в меру своих возможностей стремились быть честными, помогать настоящим литераторам, а не губить их. Словом, все сложнее, не такое черно-белое, как это может представиться из исторического далека.

— Зато литераторам ничего цитировать не приходилось.

— Нечто подобное было в любом роде литературы. Например, я в молодости писал стихи. Это понятно — кто не писал стихи в молодости. И один раз в жизни даже сделал попытку напечататься. Я был тогда студентом-старшекурсником, поехал в Питер и пришел в редакцию журнала «Нева». Отделом поэзии там заведовал старый поэт Николай Леопольдович Браун, сейчас забытый. Он взял мои стихи, почитал тут же при мне и сказал: «Ничего, ничего, можно сделать подборку. А есть ли у вас паровоз?» Вы знаете, что такое паровоз на том языке? Паровоз — это правильное, политически грамотное произведение. Большим мастером по части паровозов был, например, молодой Евтушенко, который в подборку со всякими сомнительными, рискованными стихами вставлял стихотворение с названием типа «Считайте меня коммунистом». Паровозы — это стихи, положим, о Байкало-Амурской магистрали, о комсомоле, о революции, о войне, даже, на самый худой конец, что-нибудь о русской природе в ее шишкинском понимании. У меня не было паровоза, я его так и не сподобился написать и попытки напечататься оставил — ну и слава богу. Шучу теперь, что большого вреда русской поэзии я не нанес. Такого же рода паровозы требовались и от прозаиков. Напиши, мол, что-нибудь про ударную комсомольскую бригаду, про замечательных космонавтов, геологов, героев социалистического созидания, упомяни в деревенском рассказе о том, что бывают в колхозах и хорошие председатели. В общем, поцелуй злодею ручку, как Савельич у Пушкина советовал, сплюнь и дальше пиши все, что хочешь. Это все понимали — как те, кто ручку целовать отказывался, так и те, кто втягивался в это малопочтенное занятие.

— В эпоху перестройки эта система быстро пришла в негодность: вчерашние ранги и направления потеряли актуальность, а вся институциональная громада, которая их обслуживала, рухнула. Как это было?

— Давайте все-таки отделим собственно литературу, то есть тексты, от того, что формалисты называли литературным бытом, а я предпочитаю называть литературной жизнью. Это понятия друг с другом, конечно, сращенные, но все-таки разные.

Так вот. Собственно с литературой в годы перестройки ничего особенно революционного не произошло — если не считать того, что к массиву напечатанных в Советском Союзе текстов прибавился массив текстов, которые на родине ранее не печатались — в диапазоне от Гумилева и Мандельштама до Солженицына, Бродского и так далее. Но надо иметь в виду, что в том кругу, к которому я принадлежал, мы все эти книги успели прочитать до того, как они появились в советских издательствах, — и «Доктора Живаго», и «Архипелаг ГУЛАГ», и «Дар», и «Подвиг», и «Школу для дураков», и «Остановку в пустыне». Я не помню каких-то особенных читательских неожиданностей в то время. Литература приросла, стала больше, богаче, многосоставнее, то есть изменилась чисто количественно, и даже те писатели, которые издавались и в Советском Союзе, и за рубежом, напечатали все свои тексты: Битов напечатал «Пушкинский дом», Искандер напечатал «Сандро из Чегема» без купюр — но, во-первых, в тамиздатских изданиях мы это уже читали, а во-вторых, на и без того высокую репутацию перечисленных авторов это все равно никак не повлияло.

Зато литературная жизнь изменилась радикально. Рухнул Союз писателей. Рухнули советское книгоиздание и советская книжная торговля. Коренным образом изменилась система литературной периодики — журналы стали другими, рядом с классическими «толстяками» возникли новоделы. И все это произошло в течение нескольких лет. Открылась, выплеснулась на поверхность та идейная вражда, которая исстари существовала в Союзе писателей. У моего друга, в прошлом критика, а сейчас протоиерея отца Владимира Вигилянского, тогда же просто Володи, вышла в журнале «Огонек» статья «Гражданская война в литературе». Вторая половина 80-х годов и начало 90-х — это действительно период гражданской войны в литературе. Войны совсем не с советской властью, она уже приказала долго жить, а между условными националистами и условными либералами, условными славянофилами и условными западниками. В этом была суть распада Союза писателей на два: националистический Союз писателей России и более либеральный Союз российских писателей. Но проблема-то в том, что это началось гораздо раньше, в шестидесятые годы, и противовесом либеральному «Новому миру» Твардовского уже тогда был не только одиозно-сталинистский «Октябрь» Кочетова, но и «Молодая гвардия», державшаяся почвеннических, а на самом деле вполне националистических позиций. К середине 80-х «автоматчики партии» уже почти все вымерли. Кто-то из них еще занимал ключевые должности, но не они были оппонентами — у таких людей, как я, оппонентами были русские националисты. Вы слышали о дискуссии «Классика и мы»? Это яркий пример. Еще были глухие советские годы. И вдруг дискуссия в переполненном Большом зале Центрального дома литераторов. О чем спор? О литературе, о театре? Не только, еще и о том, куда двигаться России — к полномасштабному включению к европейскую цивилизацию или к самоизоляции, на манер хомейнистского Ирана. Само собой, совместить обе эти позиции невозможно. Но я бы хотел, чтобы стало понятно: и условные патриоты, и условные интернационалисты терпеть не могли советскую власть. Вот и вышло, что к концу истории СССР власть коммунистов было некому защищать — в том числе и в литературе. Просто некому.

— Насколько я понимаю, националисты получали от позднесоветской власти больше преимуществ, чем либералы.

— Симпатизантов у них во власти было больше, это правда. Но все-таки власть боролась и с теми, и с другими. В феврале 1970 года изгнали Твардовского из журнала «Новый мир», в декабре того же года — Никонова из журнала «Молодая гвардия». Власть в позднесоветскую эпоху не хотела защищать даже тех, кто ей социально близок. Закон и правило было одно: не высовываться. Всех, кто высовывался, срезали.

— Но в случае Твардовского разогнали всю редакцию, а в случае «Молодой гвардии» уволили только главного редактора, а сам журнал постепенно укрепил свои позиции и даже приобрел некий крамольный дух, при том что все остались на своих местах и никого особо не тревожили.

— Тревожили. Они, конечно, воспринимались как социально близкие — это термин из Солженицына. К уголовникам в сталинских лагерях относились лучше, чем к политическим, так как они были социально близкими — преступниками, но своими. Националисты были своими для подавляющего большинства властителей, но не для самых больших. Это длинный разговор — позиция Андропова, Суслова, тех, кто определял идеологический климат эпохи. Она тоже была гораздо более сложной в этом отношении. Почему та эпоха называлась застоем? Потому что власть хотела только одного — сохранить статус-кво: вот как есть, так пусть и будет. Лишь бы не было перемен. Только не навреди! И поэтому не было массовых репрессий, поэтому срезали только тех, кто особенно высовывался. А когда начались перестройка и гласность, противостояние националистов и интернационалистов вырвалось на поверхность. Союз писателей раскололся именно по этому принципу, раскололись литературные журналы, и за контроль над ними боролись, так как журналы были очень важными институциями. Тираж «Знамени» был 1 млн экземпляров, тираж «Нового мира» — 2,6 млн экземпляров, тираж «Юности» — более 5 млн экземпляров. Характерно, что Горбачев каждые три-четыре месяца непременно встречался с главными редакторами литературных журналов. Для него это было значимо, так как журналы и вообще литература были важным инструментом для влияния на умы и сердца. Но прошло и это. Ельцин с журнальными редакторами не встречался уже ни разу, только с руководителями телеканалов. Ну а Путин... Про Путина вы и так все знаете.

(Вторую часть большого интервью с Сергеем Чуприниным читайте здесь.)