Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

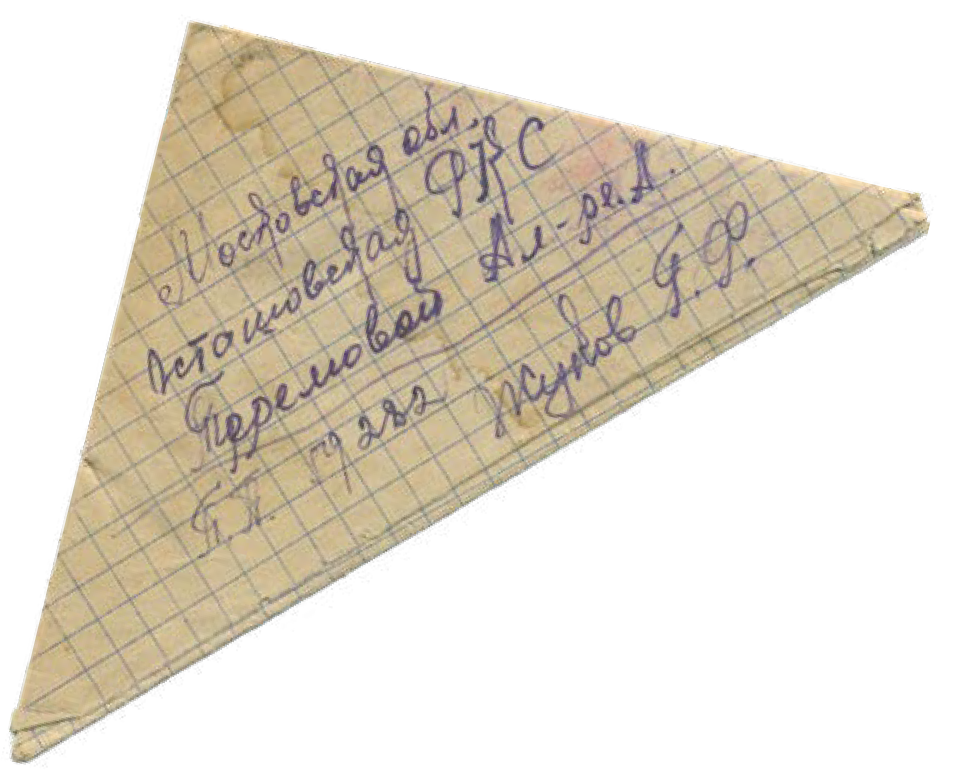

Лейтенант Георгий Жуков — полный тезка знаменитого маршала — воевал с 18 мая 1942 по 24 августа 1944 г., с окончания курсов младших лейтенантов штаба Западного фронта и вплоть до тяжелого ранения. На войне он был командиром минометного взвода, а до и после — учителем математики и физики и воспитателем. Думается, эта профессия и наложила удивительный отпечаток на три десятка писем, которые он успел отправить своей жене Шуре, — они были изданы отдельной книжкой в 2020 г. «Эти письма не отмечены какой-то особенной изысканностью стиля, в них нет никаких необычайно проницательных сентенций или уникальных откровений, нет пикантных тем, никакой особенной экзальтации по отношению к смерти, к врагу, к Родине. Простой школьный учитель с фронта пишет жене, оставшейся в тылу. Мир, сотканный из множества нитей, что вели их друг к другу и связали между собой, был разъят, брешь между ними росла, заполнялась десятками, сотнями и тысячами километров войны и неизвестности. Как и миры миллионов других людей. Война так устроена. Ничего особенного», — пишет составитель книги «Письма солдата» Валерий Анашвили.

Лейтенант Георгий Жуков — полный тезка знаменитого маршала — воевал с 18 мая 1942 по 24 августа 1944 г., с окончания курсов младших лейтенантов штаба Западного фронта и вплоть до тяжелого ранения. На войне он был командиром минометного взвода, а до и после — учителем математики и физики и воспитателем. Думается, эта профессия и наложила удивительный отпечаток на три десятка писем, которые он успел отправить своей жене Шуре, — они были изданы отдельной книжкой в 2020 г. «Эти письма не отмечены какой-то особенной изысканностью стиля, в них нет никаких необычайно проницательных сентенций или уникальных откровений, нет пикантных тем, никакой особенной экзальтации по отношению к смерти, к врагу, к Родине. Простой школьный учитель с фронта пишет жене, оставшейся в тылу. Мир, сотканный из множества нитей, что вели их друг к другу и связали между собой, был разъят, брешь между ними росла, заполнялась десятками, сотнями и тысячами километров войны и неизвестности. Как и миры миллионов других людей. Война так устроена. Ничего особенного», — пишет составитель книги «Письма солдата» Валерий Анашвили.

Но особенное все-таки есть. Я взял на себя смелость подумать и написать об этом особенном. Возможно, благодаря своей профессии — или особенностям личности, или складу характера (или тому и другому) — лейтенант Георгий Жуков не оставлял попыток осмыслить происходящее на письме: и в диалоге с женой, и в разговоре с собой. Не будет преувеличением сказать, что он на свой лад философствовал о войне — вероятно, чтобы сохранить себя, ту самую личность и тот самый характер, которые призывали его браться за карандаш и бумагу и не ограничиваться военной повседневностью (война, увы, успела стать страшной обыденностью), а стараться думать и понимать. Эти «лейтенантские письма» по-своему дополняют «лейтенантскую прозу». На мой взгляд, рефлексия в них проявлялась почти бессознательно, в проговорках или, наоборот, умолчаниях — и тем интереснее ее реконструировать. Учитель физики и командир минометного взвода создал фактически свой автопортрет в письмах — одно из огромного множества других автобиографических свидетельств, благодаря которым мы можем сегодня узнать о каждодневном подвиге советских солдат.

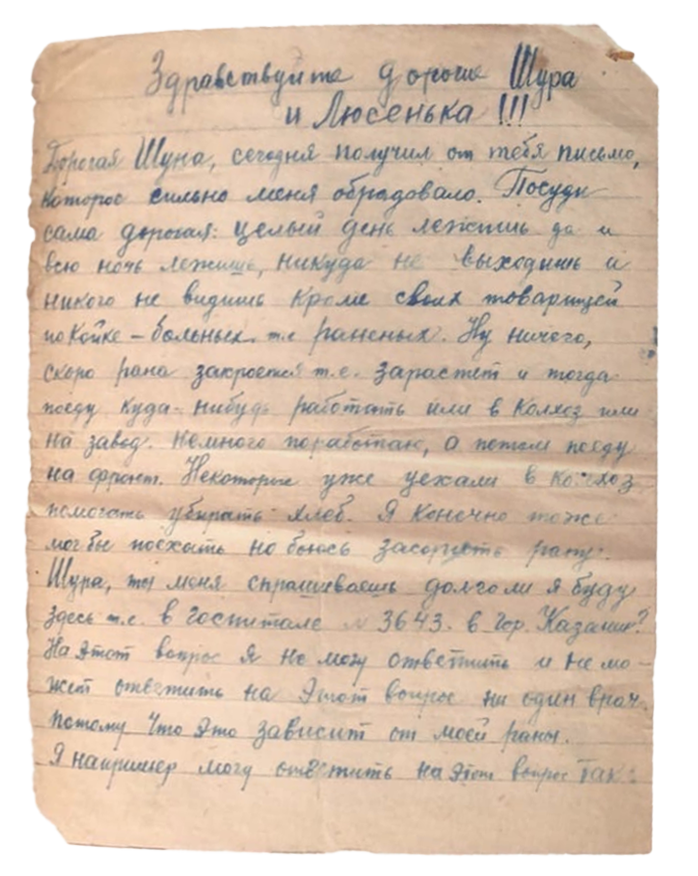

Почти каждое из «Писем солдата» начинается с обращения к родным — к жене Шуре и дочери Люсе. Это, пожалуй, единственная формальная константа в этом эпистолярном комплексе, остающаяся неизменной на протяжении всех тех двух с половиной лет войны, что лейтенант Георгий Жуков писал свои письма. Привязки к определенному поводу в них тоже нет: Жуков пишет в перерыве между боями, по случаю очередного денежного перевода (чаще с безответным вопросом, дошел ли он), иногда солдат берется за карандаш и бумагу, чтобы поделиться впечатлениями от только что пережитого. На войне это почти формульное начало становится экзистенциальным вопрошанием и переводит письма в иной регистр. Граница, которая позволяет отделить войну от условного «невоенного времени», когда солдат предоставлен самому себе, — это событие создания письма. Такие подчеркнуто мирные обращения подразумевают, что в переписке о самой войне речи будет не так много, и это оказывается правдой. Жуков больше спрашивает, чем рассказывает сам — возможно, в этом проявляется его гражданская профессия школьного учителя. Он по нескольку раз задает одни и те же вопросы, иногда в виде предположения, как идет мирная жизнь дома. Желание узнать, что происходит с родными и близкими, является осью всех писем. Солдат таким образом пытается как бы докричаться до своей семьи.

Такое построение текста может свидетельствовать о том, что Жуков не вел внутреннего диалога с женой — иначе бы сам отвечал на свои вопросы — и не перечитывал уже написанного, а действительно стремился излить душу. Он редко обращает внимание на знаки препинания, особенно запятые, и это сближает некоторые места из его писем со слитным потоком сознания.

Чувство одиночества иногда становится таким сильным, что лейтенант не просто мечтает о встрече с родными, но представляет себе ее во всех подробностях — пусть даже такая встреча могла бы быть сопряжена с опасностью для них: «Я представляю, что тебе сейчас нужно только одно: хлеба и молока для Люси. Вот твоя забота и нужда. Я желаю тебе помочь всеми силами, но что я сделаю отсюда, на такое расстояние. Если бы мы жили с тобой вместе, то ты и Люсенька не голодали бы. Если бы ты жила со мной в той же деревне, где и я живу, то Люсенька вволю кушала бы молочка. Но ведь этого сделать нельзя. Я вот опять через несколько дней уеду на фронт. И вы опять остались бы одинокими сиротами». Жуков думает о том, что тяжело сейчас не только ему, на фронте, но и родным, в тылу — и его сознание ищет и находит главную трудность «мирной» жизни в военное время: нужда в еде, причем молоко становится метафорой детства. Но тоска по близким все равно пересиливает, и вот уже деревня в прифронтовой полосе кажется лейтенанту безопаснее тылового города. Возможно, это своего рода топос противопоставления города и деревни, но лишенный радужных оттенков, которыми могла бы быть окрашена жизнь в тылу.

Жуков несколько раз возвращается к одному и тому же письму, продолжая его писать, но при этом, как мы уже упоминали, не перечитывая: «Шура, дорогая, писать пока некогда, получил распоряжение немедленно выходить в поход. Ну ты сама знаешь дело военное». Эта неоднократность обращения выполняет автокоммуникативную функцию, характерную для дневника. Пишущееся в несколько подходов письмо начинает напоминать поденные записи, так как позволяет отразить сразу несколько состояний автора на протяжении одного дня.

Война и письмо

Война врывается в текст писем как некое дело: «Все люди заняты только войной, а не семейными разладами», «Война ничего не поделаешь. Конечно может быть такое счастье что и жив останусь после войны. Впереди война еще будет жест[к]ая». Последняя фраза кажется особенно характерной: стоит только лейтенанту подумать, что останется жив (и вновь оговорка — «после войны»!), как его сразу же ограничивает мысль о том, какая еще война впереди (а «жестая» может быть прочитано и как «жестокая»). Об участии в боевых действиях на Курской дуге автор не сообщает, война в его письмах присутствует и так: слова «Много работаю и много переношу трудностей» или «Работы много» напоминают о простых «рабочих войны». Современная война сближается с ратным трудом. Слова «Конечно сильно устал и сильно хочется жить и жить не так как сейчас а жить вместе со своей семьей» говорят об известном парадоксе существования на войне, где жизнь (а не выживание) — правда, в особенном смысле — была вполне возможна.

Самое страшное, что приносит с собой война, — изменение мира: вынужденный сосуществовать с войной, он переживает уродливые превращения. «За эти три года войны я и ты сильно изменились, конечно мы не видели за это время друг друга, но война без следно не пропадает». Влиянием войны Жуков объясняет ненормальное положение вещей: «Рад бы послать несколько тысяч, но не могу. Война». Война становится здесь причиной бедности, на нее можно возложить ответственность за низкий уровень жизни в Советском Союзе. Думает Жуков и о том, что война может изменить и сами человеческие отношения: «хоть сейчас и война, но все же чувства дружбы, любви и привязанности остаются прежними». Меняет война и самого автора, причем на подсознательном уровне: «Ну, а война во многом изменила мой мозг, мое сердце, мои чувства и переживания...»

В письмах встречаются и очень необычные ошибки, этакие проговорки солдатского сознания, чувствующего одиночество: «Вы у меня остались единственные близкие родные, жизнь которых мне дорога». Здесь двойной плеоназм — слово «единственный», употребленное во множественном числе, и подчеркивание «близости» родных — словно вырезает жену и дочь из остального «невоенного» мира, стремительно теряющего для автора ценность. Измененная грамматика в этом и во многих других случаях свидетельствует о «дискурсе катастрофы»: катастрофично состояние войны, чтобы выжить в нем, надо его описать, но язык письма также искажается войной.

При этом понимание ценности писем из дома приходит как будто не сразу, словно Жукову нужно было время, чтобы осознать, что же они для него значат: «Искренне благодарю за письма, потому что только твои письма составляют мою отраду в моей фронтовой жизни».

Награда для солдата

Награда для солдата

Высшая награда, которую мечтает получить Жуков, — свидание с родными: даже о реальных боевых наградах он пишет не так много, как о чем-то неважном. Выживание на войне лейтенант относит в не зависящую от него область, полагаясь на волю Бога, случая или судьбы (поэтому с такой неохотой и написаны строки о ранении и выздоровлении). Яркий пример такого упоминания судьбы: «Поэтому моя жизнь дважды находится в опасности с одной стороны фронт, а с другой стороны болезнь. Но я все равно не унываю ведь один раз умирать поэтому унывать нечего».

Болезнь, по-видимому, сильно беспокоила Жукова: «Ну черт с ней (жизнью), все равно умирать. Но может быть и повезет мне. Может быть нескоро будет последний уже приступ. Два приступа уже было. Остался последний». Это необычный фатализм, связанный с войной, когда возможность гибели накладывается на медленное умирание. Кажется, что на войне страх смерти должен притупляться, но здесь он становится острее — из-за вероятности не только погибнуть в бою, но и умереть от болезни. Таким образом, сама жизнь теряет радость, сводясь к простому выживанию, да и оно — лишь отсрочка смерти от пули или приступа. Комментатор издания Григорий Пернавский верно обратил внимание на то, что Жуков побывал только в дивизионном госпитале — операцию ему так и не сделали. Госпиталь не привел ни к чаемому свиданию с родными, ни к желанной передышке. Интересно, что это место тоже не становится пространством, свободным от войны (или хотя бы прерывающим ее на «перемирие»). Война все равно присутствует.

Желанность и невозможность встречи становится одним из ведущих мотивов переписки. Однако и он трансформируется в авторской оптике — Жуков успевает набросать картину будущего свидания, но тут же обрывает себя, находя всевозможные причины, почему это все-таки невозможно. Чаще всего причины связаны с войной: «Дорогая Шура, как хочется побыть с вами, посмотреть тебя и дорогую Люсеньку. Но этого сделать я не всилах». От самого Жукова зависит только быть «достойным» высшей награды: «Нет наверно не будет для меня такого великого счастья. Очевидно я не достоин его». Здесь нет желания выслужиться или просто честно «тянуть лямку». На смену ему приходит общечеловеческая категория достоинства.

Война без войны

Обращает на себя внимание тот факт, что описаний военных действий в письмах и вовсе нет — думается, дело здесь не только в (само)цензуре, но и в том, что автор оставляет пространство письма именно для слов о мире. Героизм уступает место скуке как экзистенциальному измерению, и это кажется особенно важным: война до такой степени поглотила мир, что уже и на ней может быть скучно (война как повседневная работа). Слова «Мне очень скучно сидеть в окопах день и ночь» почти явно отсылают к позиционной войне, да и написаны они в Карпатах — одном из фронтов Первой мировой войны.

Для героизации войны не остается места: «О, если бы не было бы этой проклятой войны и не было бы этого проклятого зверя — Гитлера, то все человечество жило бы прекрасно». «Проклятая война», вызывающая нежелание жить, становится единственным препятствием на пути к «прекрасной жизни». Это война может кончиться не «победой» и не «миром»: «И так же, как и ты, жду развязки войны».

Образ родины, которую необходимо защищать ценой своей жизни, меркнет перед другим образом — родных людей, за которых и идет личная война лейтенанта: «Твои письма меня немного поддерживают в этом отношении. Если бы не было бы тебя, то я совершенно не стремился бы сохранить свою жизнь». Иными словами, смерть за родину возможна только в случае отсутствия родных, ради которых и надо продолжать жить. Удивительна честность в наречии «немного». И только необходимость защищать родных возвращает смысл словам о защите родины: война не изменила «любви к своему семейству, неизменила стремления жить для своего семейства, а следовательно и для своего Государства».

(Само)цензура

Кажется, цензура в «Письмах солдата» возникает из цезуры — рассечения речи, когда она уступает место молчанию и приостанавливается. Условно эту цензуру можно разделить на три вида. Во-первых, речь идет о самоцензуре, обнаружить которую в текстах писем особенно сложно из-за того, что она не «проговаривается». Возможно, один из примеров связан с пребыванием Жукова в госпитале: «Шура ты просишь меня чтоб я прописал тебе о режиме в госпитале. Но мне кажется это будет не интересно». Но через несколько писем встречается и прямое упоминание о причине невозможности писать: «Милая Шура, я мог бы много тебе сказать, но писать, писать много не могу. Ты сама понимаешь. Идут сильные бои. Постоянно гремят пушки...». Во-вторых, подразумевается и собственно цензура (хотя и здесь примеров не так много): «Милая Шура, в этом письме очень много было зачеркнуто тобою, но основной смысл зачеркнутого я понял. Ну а если бы и не понял, то было бы все равно». В другом случае цензура смыкается с важной для Жукова мыслью о ненадежности людей: «Ну ты конечно сама понимаешь, о чем я говорю и предупреждаю. Конечно, на „честность“ людей надеяться нельзя. Все люди считают себя правыми и честными, но на самом деле далеко не так. Зла в человеческом мире очень и очень много и особенно в военное время». Здесь «зло» напрямую увязывается с «военным временем». С одной стороны, война сама по себе есть зло (что вполне соотносится с коммунистическими взглядами самого Жукова), с другой — она «ухудшает» людей (об этом речь еще впереди), но главное, обнажает человеческую сущность и на фронте, и в тылу, так что при желании в цитируемом отрывке можно прочитать и крайне осторожную критику советского общества в целом. В-третьих, самое жесткое ограничение лейтенант накладывает на себя сам, отказываясь писать о тех вещах, которые, как ему представляется, неописуемы — а попытка рассказать о них оборачивается немотой, исчезновением речи. При этом нельзя исключать, что о чем-то Жуков не писал совсем не потому, что оно было «невыразимо», а по каким-то другим причинам — возможно, из-за солдатских суеверий.

Самоцензура проявляется и в другом. Жуков почти ничего не пишет о политике, а те немногочисленные строки, которые все-таки посвящены Советскому Союзу, проникнуты идеальными образами утопии, не имеющей ничего общего с реальностью. Кажется, лейтенанту есть что сказать о советском политическом строе, но он избегает этого — как и упоминаний Сталина. Возможно, чтобы абстрагироваться от происходящего, он наделяет войну и политику почти метафизическими категориями, речь о которых впереди.

«Одним словом — пока живу одной надеждой, что вот скоро окончится война, но она почему то не заканчивается». В таких важных и страшных словах проговаривается мысль о бесконечности войны, о том, что на смену ей не придет мир, что слишком велики причиненные войной бедствия. Это письмо написано, когда до конца войны оставалось меньше года, и кажется, она действительно должна скоро окончиться, но «почему-то» не заканчивается. Автор не называет в качестве причины силу сопротивления врага или недостаточные усилия советских войск. Война понимается уже как длящееся состояние.

Это и приводит к тяжелому выводу: «Я уже теперь смотрю на жизнь как-то безразлично». Психическое состояние накладывает отпечаток и на физическое, а мысли о смерти вытесняет странная экономика здоровья на войне: «...как за эту войну я подорвал свои силы. Стал совершенно больной. Нет уже того здоровья, которое было три года тому назад. Конечно, если жив останусь, то здоровье можно поправить. Но для этого нужно много средств». Война ослабляет человека, а не делает его сильнее: «О, если бы ты знала, моя дорогая, мои глубокие переживания, то, наверно, твоя бы душа почернела бы так же как и моя душа».

«Как хочется уйти к Вам, дорогие мои, как хочется покинуть этот сырой окоп и как хочется покинуть мысли о смерти. Там, в тылу смерть дальше, чем здесь на фронте». В этом отрывке Жуков проговаривает мысли о дезертирстве (возможно, чтобы избавиться от них?). Причем это желание оставить войну самое простое, выраженное в удивительном по силе образе: эпитет «сырой» отсылает, конечно, к могиле, в связи с чем Жуков вслед за окопом вспоминает смерть. Вновь странной становится грамматика и описание пространства, в котором автор пытается найти «место» смерти: она есть и «там», и «здесь», но на фронте она ближе, чем в тылу (трудно уйти от мысли, что песня «В землянке» постоянно звучала в голове автора — как и миллионов советских солдат).

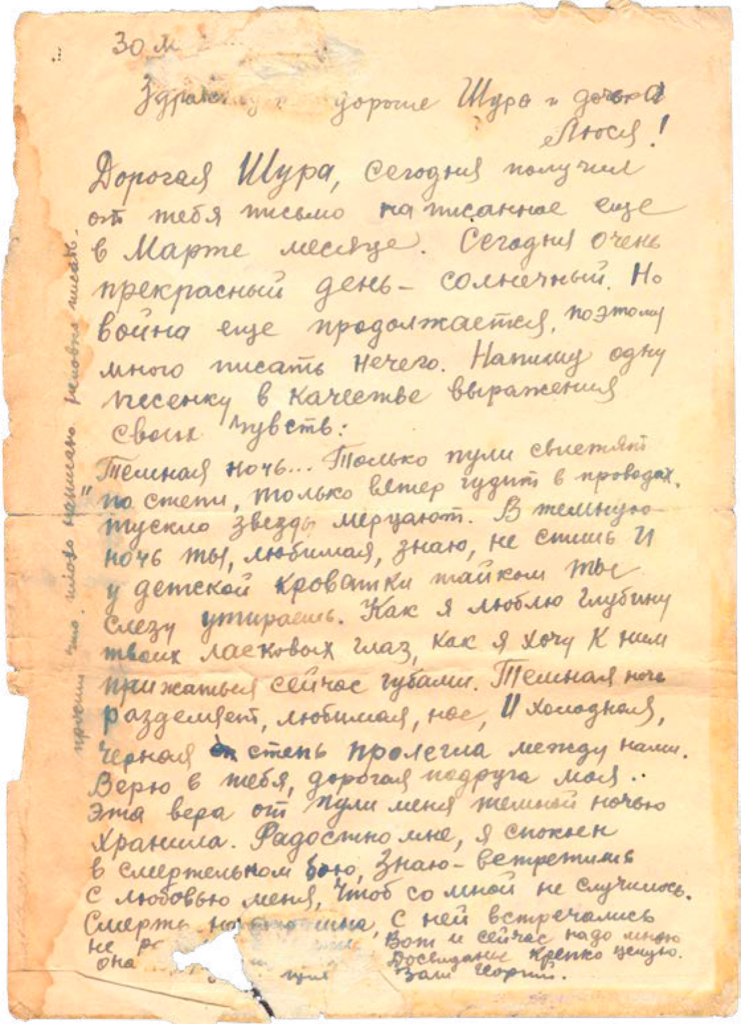

«Темная ночь», переписанная от руки

Легендарную советскую песню «Темная ночь» лейтенант Георгий Жуков по-настоящему вспоминает в отдельном письме, где переписывает ее от руки, делая себя тем самым человеком, от лица которого она поется. Автор передоверяет свой голос стихам, но записывает их не в столбик, а в сплошную строку, подчеркивая тем самым, что разделяет их смысл и на своем личном опыте. Более того, очевидно, — по полному отсутствию даже мелких пунктуационных ошибок, — что он переписывает текст песни из какого-то печатного источника (и писать ему неудобно: «прости что плохо написано неловко писать»). Но дважды Жуков допускает очень важные описки: «холодная» (степь) вместо «тревожная», а вместо винительного падежа — «дорогую подругу мою» — использует именительный. (Рискну предположить, что в результате текст, написанный в 1943 году Владимиром Агатовым, изменился к лучшему: эпитет «тревожная» относится к области чувств, а «холодная» к пейзажу и описанию, то есть к косвенному способу передачи эмоций; также появляется и прямое обращение к адресату, что только подчеркивается потерей рифмы). Откуда же возникли эти описки? Думается, что стихотворение в экстремальной ситуации войны выламывается из привычных границ «гладкописи», из области правильного и регулярного стиха, и даже точная рифмовка становится не совсем уместной, а «лирический профессионализм» уступает место искренности. Таким образом, Жуков передоверяет свои чувства проверенному способу выражения — солдатской песне, — немного меняя ее под себя. Трагичен и финал этого письма: Жуков не переписывает последний куплет до конца, останавливаясь на страшных словах о смерти, которая «вот и сейчас надо мной она...».

Редактор указывает, что последние слова разобрать не удалось. Возможно, именно с этим моментом трагической кульминации песни Жуков и соотносил свою военную повседневность. Не случайно это письмо он начинает со слов что «война еще продолжается, поэтому много писать нечего». Война делает его немым, и он выбирает для себя обобщенный солдатский голос из легендарной песни. Фатализм перед судьбой уступает место вере в то, что с ним ничего не случится, так как его бытие держит в руках его жена. В одном из следующих писем он находит новые слова для передачи этого сверхзнания: «Шура, за письма, которые ты пишешь мне, я тебя благодарю, потому что я глубоко верю твоим письмам и считаю их реальными...». Реальность здесь оказывается как бы гарантией (пусть и не абсолютной) связи между людьми и тем самым выживания, избегания смерти. И вновь образ этой веры взят из «Темной ночи»: «Верю в тебя, в дорогую подругу мою, Эта вера от пули меня темной ночью хранила». Можно предположить, что Жуков отождествлял не только себя с солдатом-рассказчиком, но и свою жену — с его подругой.

Отсутствие

Общая память адресатов (термин историка Юрия Троицкого) в «Письмах солдата» почти не встречается даже в намеках. Это свидетельствует о том, что Жуков, с одной стороны, не хочет пересказывать хорошо известные ему и жене события их прежней жизни, а с другой — даже не намекает на них, не видя в них источника поддержки. Сам лейтенант не вспоминает довоенное время, а если и делает это, то в общих словах: ты «часто не спишь по ночам и вспоминаешь все наше совместное далекое прошлое» (еще один образ из «Темной ночи»). Рискну предположить, что он также сохраняет воспоминание в качестве самого своего личного пространства, которое он не хочет делить ни с кем — даже с женой — и куда он всегда может символически удалиться. И только однажды, в качестве исключения, прибереженного для самого крайнего случая, Жуков пишет о восприятии его дочкой Люсей: «Милая Шура, ты ее должна жалеть больше всего сейчас когда нет меня, т. е. нет ее дорогого папульки. Он воюет с проклятым фашистом». Перед нами очередная грамматическая неправильность: ясно, что в этом предложении пропущено слово «рядом», но его отсутствие говорит о смерти — «меня нет» вообще. И дело здесь не только в страхе смерти (Жуков часто называет Люсю сироткой — как будто сам уже погиб; это образ лишения войной детства), но и в том, что между фронтом и тылом разверзлась грозящая небытием бездна. Для человека в тылу и правда «нет» того, кто сейчас на фронте. И лейтенант Жуков понимает это — возможно, благодаря своей профессии учителя.

«Я здесь не виноват, а виною всего этого является фашизм и его представители, которые создали войну». Война словно уже не зависит от своих «создателей», воспринимается как нечто самостоятельно и живое, «сотворенное». Что же вынуждает солдата говорить о своей невиновности — ведь его никто не обвиняет? Думается, здесь речь идет о том, что Жуков все равно чувствует себя виновным в участии в войне (пусть и справедливой), в гибели людей (пусть и врагов). Кажется поистине удивительным, что он сумел сохранить такие чувства. Коммунистические убеждения и вера — в интернационализм, самоценность мира и недопустимость войны — оказались в чем-то сильнее советской пропаганды первых военных лет (о которой, отмечу, в «Письмах солдата» нет упоминаний вообще).

Вместе с тем война заставляет людей вырастать над собой — сбывается мечта о новом, советском человеке, обладающим социалистическим сознанием: «Война порождает Героев, честных, преданных родине и преданных Своему Семейству Людей. Порождает гуманизм». Последняя мысль вообще удивительна: на войне как бы возникает пространство для гуманизма. Кроме того, необычно и такое словоупотребление в письме простого учителя — остается только предположить, что он встречал его в каких-то довоенных текстах. В свою очередь, заглавные буквы в словах отсылают к аббревиатурам типа «СССР».

Еще в одном письме мы встречаем очень необычный дискурс «перековки» советского человека. На этот раз речь идет о том, что война это не только трагедия (повторимся, — особенно для современного читателя, — что ни о какой героике войны в «Письмах солдата» не упоминается), но и что она переделывает человека: «Пусть я эту чашу человеческого страдания выпью до дна и пусть эта чаша породит во мне другие чувства и мысли, которые будут более полезны для семейной жизни и для нашего много страдального народа». Здесь встречается уже упомянутый мотив страдания, которое только и делает солдата достойным встречи с семьей. Новое здесь в том, что после войны Георгий Жуков надеется стать полезней для людей именно благодаря пережитому. Он ищет возможности сделать военный опыт хоть в чем-то положительным, извлечь из него хоть какую-то пользу. Это тоже своего рода экономика чувств солдата. И вновь повторяется уже известный мотив немоты, связанной с войной: «Милая Шура, на эту тему можно очень много говорить, но я этого сейчас не всостоянии сделать, потому что война требует от каждого совершенно другого». Вновь возникает ключевое противопоставление: возможность говорить — требуемое войной молчание.

Другое проявление автокоммуникации в письмах — мысли лейтенанта о собственной смерти, которыми он делится с женой: «Но ничего нет удивительного и остаться здесь навсегда но я об этом не думаю и думать не собираюсь гоню прочь всякие мрачные мысли и отношусь к этому делу легкомысленно». В этом отрывке кажется очень важной инверсия: «удивительным» становится как раз выживание на войне, а «ничего удивительного» — «остаться здесь навсегда». Под грузом этой смысловой перестановки (вспоминается текст Виктора Цоя: «...не остаться в этой траве») ломается и привычная грамматическая конструкция: уходят предлоги, уступая место глаголам с ощутимыми пропусками других слов.

Говорить о войне

Невысказываемость и невыразимость войны, однако, ищут своего воплощения: «Ну ладно милая, много писать не могу. Если жив буду вернусь, все расскажу, ну а если погибну, то ничего не поделаешь. Война». Писать о войне невозможно, а говорить получится только после ее окончания. В свою очередь, о войне может рассказать только тот, кто ее пережил, кто остался жив. Таким образом, рассказ о войне увязывается здесь с выживанием на ней, словно нельзя одновременно воевать и говорить о происходящем. Сама же война препятствует письму: «Но война еще продолжается, поэтому много писать нечего». Появляется дихотомия войны (целиком подчиняющей себе бытие человека и буквально не оставляющей ни времени, ни сил, ни пространства, чтобы писать) — и письма, где может быть описан мир.

Лейтенант Георгий Жуков осмысливает эту странность только на исходе третьего года войны, и вряд ли она связана с цензурными ограничениями. Думается, что он приходит к выводу о невыразимости происходящего на войне. Все попытки описать происходящее наталкиваются на ту самую военную немоту. В том же письме Жуков пишет: «Предчувствий пока никаких не имею. Считаю все естественным, кроме войны». Здесь в одно целое связываются две важные и постоянные темы переписки: страх смерти и неестественность войны. Одна из возможностей победить (точнее, преобразовать) страх смерти заключалась в сознательном фатализме, в покорности судьбе, и Жуков неоднократно прибегал к этому средству в своих письмах: «Но пусть что будет, то и будет. Унывать не буду». В цитируемом письме он считает естественной и саму смерть, но противопоставляет ей войну. Вроде бы война несет гибель, но при этом смерть на войне неестественна — в этом, кажется, убеждает себя Жуков. Это тот редкий случай, когда в его письмах дает о себе знать советское сознание, полагавшее, что после смерти ничего нет — и потому боявшееся ее. Однако работа Жукова над собой приносит свои плоды: «Здоровье мое хорошее. Чувствую себя хорошо».

В летних письмах 1944 года появляется и важная описательная часть, которой не было раньше: «Вечер. Солнце уже спустилось за лесом. Слышен почти непрерывный гул от разрывов снарядов и мин. Изредка слышны длинные очереди крупно-калиберного пулемета противника. Кругом лес... Но сейчас условия являются konstаnta (ой). Конечно, на фронте ничего не бывает постоянным, все течет все изменяется». Это не только попытка передать словами окружающий вид, но и остановка мгновения, когда хоть что-то может быть неизменным. Противоречия («konstanta» и изменчивость) только усиливают впечатление о трудностях, связанных с выражением переживаемого. В том же письме есть и совершенно теркинский мотив: «Твои письма делают меня подвижным и веселым. Эти качества для фронта необходимы». Впервые лейтенант пишет о том, чем именно необходимы ему письма жены: до этого перед нами было общее место жалобы на редкие письма, а вот размышления, чем они так важны, не встречались.

Время и место войны

Война оказывается и тем опытом, который помогает по достоинству оценить мирную жизнь и семью: «Иногда бывают жаркие бои и тогда я тоже думаю о Вас и постоянно Ваш образ передо мной. Милая Шура, как Вы мне стали дороги, как я Вас стал ценить». Это почти восклицание только усиливается очередной грамматической «неправильностью»: местоимение «Вы» с большой буквы распространяется и на жену, и на дочь. В размышлениях лейтенанта о том, выживет ли он, проскальзывает и словно некое суеверие — как только Жуков пишет о надежде, он тут же обрывает сам себя: «О если бы остаться живому и встретиться с тобой, моя дорогая... Я этого жду и вряд ли дождусь этих торжественных дней. Ведь как еще много надо воевать, как много надо еще и жертв, чтоб окончательно покончить с врагом всего человечества...».

Мерилом времени на войне становится взросление дочки — одна из самых тонких, но прочных нитей, которые связывали Жукова с домом и с миром. Именно это измерение он пытается сохранить и на войне, представляя в письмах, как выросла и повзрослела (без него) его дочка. В частности, это проявляется в изменении ее имени: Люся — Люда.

Мотив как бы сверхъестественного спасения от смерти, уже мелькавший в письме с текстом «Темной ночи», возвращается: «Твои письма делают меня бесстрашным человеком и облегчают мои чувства и мысли о смерти. Два дня тому назад у нас был тяжелый бой, многих не стало, но я как-то остался и даже остался не вредим». Жуков даже не пытается найти объяснение, почему он выжил, а другие нет. Вновь необычно меняется язык, на сей раз в различном использовании корня «стать»: «многих не стало, но я как-то остался и даже остался не вредим». Однополчане Жукова не «умирают» и не «погибают», но их «не становится» (напомню один из самых пронзительных образов «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана: «Его убили, и он перестал быть»).

Сам Жуков не просто «остался» в некоем пространстве жизни, но «остался не вредим». Это пространственное измерение встречалось в его письмах и раньше: «Я знаю жизнь наша не вечна, так или иначе придется быть там, т.е. покинуть пределы человеческой жизни и погрузится в вечный сон». Думается, эти метафоры пространства тесно связаны не только с посю- и потусторонним, но и с линеарностью фронта и передовой. Выход из окопа в атаку часто был и переходом на ту сторону жизни — в смерть. Впечатление от горного пейзажа Карпат только усиливало это чувство: «Вечный холод и дождь. Таков горный климат Карпат». Предчувствие Жукова не обмануло: вскоре его тяжело ранили.

Благодарю своего друга Анатолия Корчинского за прояснение и уточнение многих мыслей в этом тексте.