«Мертвые стали хватать живых»: идеи и книги Владимира Кормера

Арен Ванян — о забытом писателе и публицисте

«Ужас падения и наслаждение им»

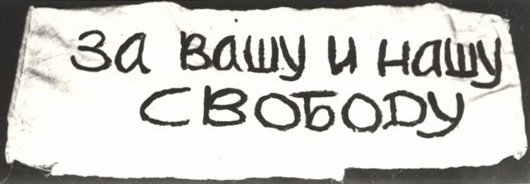

21 августа 1968 года войска Варшавского договора вошли в Чехословакию, положив конец либеральным реформам Пражской весны. Как известно, больше всего сил для подавления восстания выделил СССР. Советское общество, однако, на эти события откликнулось молчанием. Исключением стали восемь диссидентов, которые 25 августа вышли на Красную площадь и развернули плакаты, в том числе с лозунгом «За вашу и нашу свободу». Этот символический поступок, не предусматривавший практического результата в ближайшем будущем, во многом исчерпывал горизонт возможностей гражданского самовыражения интеллигенции.

Удручающее положение интеллигенции побудило многих интеллектуалов в СССР переосмыслить ее роль, тем более что приближалась дата 60-летия сборника «Вехи». В 1970 году в журнале русской эмиграции «Вестник РХСД» были напечатаны три статьи, в которых объяснялось печальное положение новой интеллигенции. Наибольшую известность получил текст никому не известного О. Алтаева под названием «Двойное сознание русской интеллигенции и псевдо-культура».

О. Алтаевым был 30-летний писатель и ученый Владимир Федорович Кормер. Он родился в 1939 году в красноярской ссылке, в семье репрессированных дворян, русских немцев. Отец Кормера был лишенцем, и только по его смерти в 1943-м семья смогла обустроиться в Москве. В 1963 году Кормер окончил МИФИ, но на работу устроился не по специальности — в социологический центр Юрия Левады. В 1968-м его взяли в журнал «Вопросы философии», где вместе с Мерабом Мамардашвили он заведовал отделом зарубежной философии. В те же годы он написал свой первый роман, но из-за чистки редакции журнала «Новый мир» в январе 1970 года так и не смог его опубликовать. В дальнейшем он частично публиковался под псевдонимом за границей или писал в стол.

Как я уже замети, сначала известность Кормеру принесла публицистика, а вовсе не проза. Статья «Двойное сознание интеллигенции...» широко обсуждалась среди советских интеллектуалов, а свой главный отклик она получила от Александра Солженицына, который в том же году получил Нобелевскую премию по литературе. В громких статьях «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» и «Образованщина» он хвалил и в то же время дискутировал с авторами статей и конкретно с неизвестным ему Алтаевым.

Статья Кормера представляет собой анализ «соблазнов русской интеллигенции». Интеллигент, по Кормеру, — это человек, осознавший, что меж ним и его собственным народом, меж ним и его же собственным государством, возник глубочайший внутренний разлад: он отчужден как от народа, так и от власти, но переменить это положение почему-то не в силах. Интеллигент одержим нравственной рефлексией, направленной на преодоление разлада и отчуждения, но, сам того не осознавая, превращается в «чистой совести фанатика», пользуясь выражением Достоевского. Слово «совесть» не должно вводить в заблуждение, потому что, говорит Кормер, «термин „интеллигентный человек” — это вовсе не синоним „честного человека”». Описанная патологическая одержимость всегда играла с русским интеллигентом одну и ту же дьявольскую шутку: благожелательные намерения приводят его к катастрофам.

Так, интеллигент рубежа XIX-XX веков, совестясь перед народом за то, что хорошо живет, даже не предполагал, что «скоро окажется в такой нужде, где совеститься уж никак не приходилось». Прочитав Фурье и Маркса, он возомнил себя апостолом нового учения и породил большевизм. Но едва только большевизм «из эфирной эманации стал реальностью, сделался властью», интеллигент тотчас отшатнулся, оправдываясь, что он не этого хотел для России. «Интеллигенция не смела выступить при Советской Власти, — подчеркивает Кормер, — не только оттого, что ей не давали этого сделать, но и оттого, в первую очередь, что ей не с чем было выступить. Коммунизм был ее собственным детищем». И если прежде интеллигенция совестливо смотрела на народ сверху вниз, то теперь она делила с ним две комнаты в коммунальной квартире на задворках Москвы. Как пишет Кормер, если интеллигент «не ощущает сегодня больше своей вины перед народом, то ведь и, слава Богу, они квиты — на пятьдесят втором году Советской Власти, народу самому неплохо было бы ощутить свою вину перед интеллигенцией».

Тем не менее от «мук совести» интеллигента так просто не избавить. Пафос послевоенной интеллигенции был направлен снизу вверх — на власть. Часть интеллигентов, особенно с наступлением оттепели, проникала все глубже в номенклатуру, а другая часть в то же время обособлялась от общества и государства, образуя диссидентские сообщества. Обе группы хранили надежду, что своими усилиями они переменят мышление руководства страны: научат его открытости, соблюдению человеческих прав, признанию вины за преступления против своих соседей (подобных расстрелу в Катыни) и, главное, против своего народа. Концом, по мнению Кормера, этих интеллигентских грез — или соблазнов — стали упомянутые чехословацкие события.

Тем не менее от «мук совести» интеллигента так просто не избавить. Пафос послевоенной интеллигенции был направлен снизу вверх — на власть. Часть интеллигентов, особенно с наступлением оттепели, проникала все глубже в номенклатуру, а другая часть в то же время обособлялась от общества и государства, образуя диссидентские сообщества. Обе группы хранили надежду, что своими усилиями они переменят мышление руководства страны: научат его открытости, соблюдению человеческих прав, признанию вины за преступления против своих соседей (подобных расстрелу в Катыни) и, главное, против своего народа. Концом, по мнению Кормера, этих интеллигентских грез — или соблазнов — стали упомянутые чехословацкие события.

«Вся история интеллигенции за прошедшие полвека может быть понята как непрерывный ряд таких соблазнов, вернее, как модификация одного и того же соблазна, соблазна поверить, что исправление нравов наконец свершилось, что облик Советской Власти начал меняться, что она изменила своей бесчеловеческой сущности. Все эти годы, с самых первых лет, интеллигенция жила не разумом, не волей, а лишь этим обольщением и мечтою. <...> Проходило время, интеллигенция снова подымалась в прежнем своем естестве, легковерная и легкомысленная, страдания ничему не научили ее».

Кормер заключает, что интеллигенция и любая власть в России — это совмещение несовместимого. Интеллигент и отталкивается от власти, и питает власть; и надеется на ее крушение, и сотрудничает с ней; и страдает от нее, и стремится к буржуазному благополучию под ее покровом. Поведение интеллигента — это «сразу и ужас падения и наслаждение им». А главная его отличительная черта — раздвоенное сознание. Но двойное сознание — это сознание компромиссное, причем компромисса не конструктивного, а деструктивного. «Бытие интеллигенции, — подытоживает Кормер, — болезненно для нее самой, иррационально, шизоидно».

«Подите вы на *** со своей Историей!»

В ХХ веке многие русские писатели считали себя наследниками идей Достоевского. Так, самый известный из них, Александр Солженицын, понимал эту задачу довольно своеобразно, в духе «Дневника писателя», войдя в роль пророка, зачастую склоняясь в сторону национализма и антисемитизма, особенно после высылки из СССР. Владимир Кормер, напротив, показал пример иного, более конструктивного осмысления наследия Достоевского.

Нередко критическое отношение Достоевского к интеллигенции (или оппозиции) переносится на наши дни под копирку, без переосмысления, словно в России ничего не изменилось со второй половины XIX века. Кормер дает понять, что это неправильный взгляд, потому что интеллигенция не только сохранила свои постоянные черты — отчужденность, доверчивость, раздвоенность сознания, но и пережила с XIX века социально-политические перемены: она уже не только в оппозиции власти, но и успела срастись с нею, она не просто растворилась в народе, но и сделалась его частью. Новая критика интеллигенции должна учитывать подобные трансформации.

Кормер решал эту задачу в своих романах. Можно сказать, что он постоянно переписывал «Записки из подполья» или «Бесов» Достоевского, используя материал поздней советской действительности. Эта действительность часто перемежевана в его романах с вымыслом, высокое в ней соседствует с низким, а «вечные» вопросы разведены нарочито небрежным ироничным стилем. Прозе Кормера, как и вообще постмодернистской прозе 1960–1970-х, свойственны конспиративность, параноидальность, шизофреничность. Почти в каждом его произведении герои находятся на грани помешательства или уже пребывают в сумасшедшем доме.

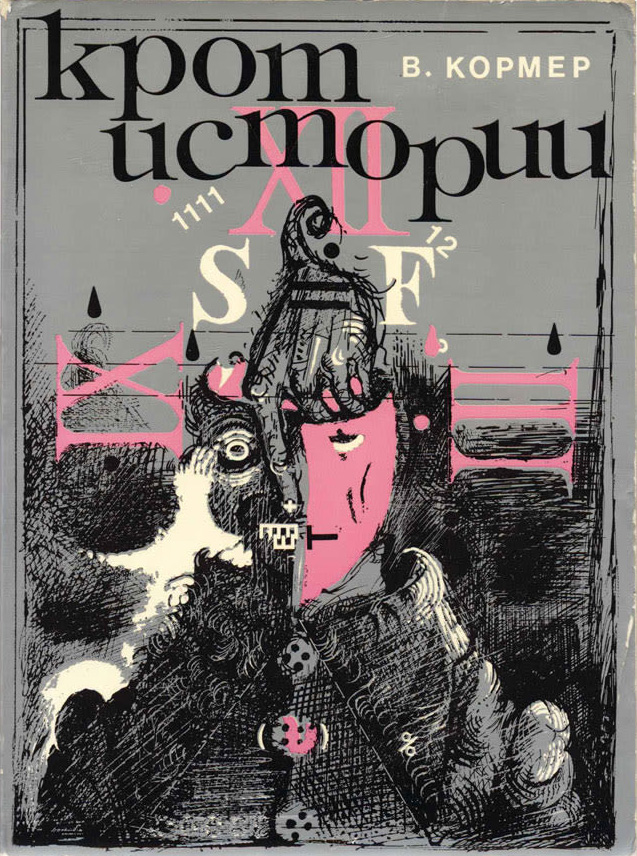

В романе «Крот истории, или Революция в республике S=F» Кормер описал жизнь советских люкс-боев. События разворачиваются на одной из сталинских дач, которая превратилась в модный санаторий для избранных граждан Советского Союза. В этом санатории отдыхает человек по фамилии Кольцов — типичный обыватель, который женился на дочери высокопоставленного партийца. С тех пор ему постоянно грезится, что он обязан повлиять на Историю. Когда в некой латиноамериканской республике S=F вспыхивает революция, Кольцов верит, что должен отправиться туда и помочь ее жителям совершить правильную революцию — ведь в его родном Советском Союзе после революции что-то пошло не так. То ли Сталин все испортил, то ли разоблачение культа личности было лишним, то ли надо перечитать Чаадаева, то ли вновь прислушаться к Марксу. Мысли вихрятся в раздвоенном сознании интеллигента, прикормленного властью, но так ни во что не оформляются. К финалу читатель догадывается, что главный герой страдает шизофренией, а сталинская дача (нехитрая метафора Советского Союза) никакой не санаторий, а сумасшедший дом.

В романе «Крот истории, или Революция в республике S=F» Кормер описал жизнь советских люкс-боев. События разворачиваются на одной из сталинских дач, которая превратилась в модный санаторий для избранных граждан Советского Союза. В этом санатории отдыхает человек по фамилии Кольцов — типичный обыватель, который женился на дочери высокопоставленного партийца. С тех пор ему постоянно грезится, что он обязан повлиять на Историю. Когда в некой латиноамериканской республике S=F вспыхивает революция, Кольцов верит, что должен отправиться туда и помочь ее жителям совершить правильную революцию — ведь в его родном Советском Союзе после революции что-то пошло не так. То ли Сталин все испортил, то ли разоблачение культа личности было лишним, то ли надо перечитать Чаадаева, то ли вновь прислушаться к Марксу. Мысли вихрятся в раздвоенном сознании интеллигента, прикормленного властью, но так ни во что не оформляются. К финалу читатель догадывается, что главный герой страдает шизофренией, а сталинская дача (нехитрая метафора Советского Союза) никакой не санаторий, а сумасшедший дом.

«Щель истории... Цель истории... <...> Узелки! Загадки! Не разгадаешь, себя не поймешь... Прислушивайся, развязывай узелки... Слышишь, что шепчет тебе Мировой Дух?..»

Кольцов — это, по Кормеру, типичный образованный советский буржуа, который «покорен идеей объективной закономерности, необходимости совершающегося в Истории». Этому буржуа страшно представить мир, лишенный исторической закономерности, или «крота истории», который «хорошо роет», как завещал Маркс. Но в действительности, говорит Кормер, «старый крот» роет не по указанию благонамеренных номенклатурных интеллигентов вроде Кольцова, а по указанию дьявола — еще одна нехитрая метафора, на этот раз Сталина, ведь именно на его даче Кольцов доживает в безумии последние дни. Финал романа сообщает читателю обратную истину: если и существуют исторические законы, то они выражаются не в том, что коммунистический рай необратимо наступит, а в том, что иллюзии, грезы и соблазны превращают историю в порочный круг — то есть в ад.

«Дайте людям пожить спокойно, дайте им быть обывателями, жить, как нравится им, а не как нравится вам! Не насилуйте их! Подумайте о человеке, а не об исправлении Истории! Подите вы на *** со своей Историей!»

Позаботиться о наследстве

Кормер не был избалован общественным признанием. Пиком его литературной карьеры стала премия Даля в 1978—1979 годах, присужденная ему в Париже за «Крота истории...»; за этим последовала публикация в издательстве YMCA Press на французском, итальянском и русском языках. Скромный успех за границей все же вынудил Кормера добровольно покинуть «Вопросы философии»; его присутствие в редакции сделалось по умолчанию нежелательным. С тех пор он сосредоточился исключительно на творчестве, а точнее, на своем главном романе — «Наследстве».

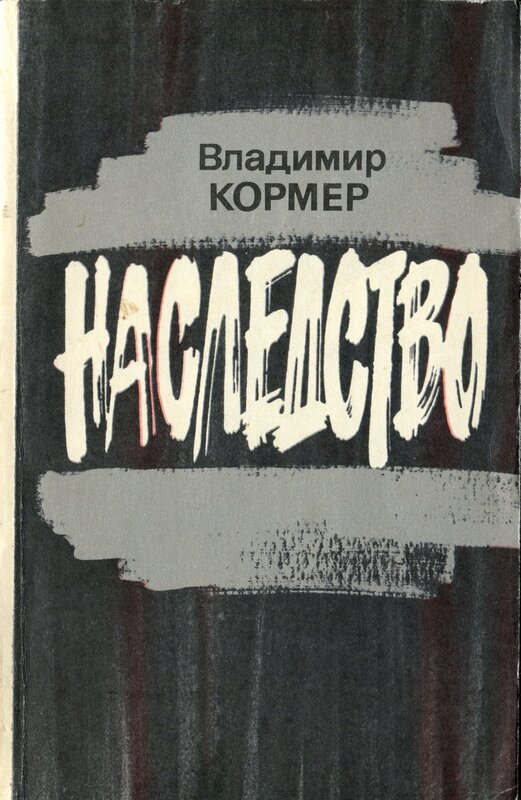

В «Наследстве» Кормер с иронией и горечью описал метания «низовой» позднесоветской интеллигенции — диссидентов. Молодой писатель Вихров, протагонист романа, мучается отчужденностью: ни в «нормальном обществе», ни среди диссидентов он не чувствует себя свободным человеком, везде он — «раб необходимости». Он испытывает презрение к советской власти, советскому государству, советским людям и в то же время страдает от расхлябанности подпольных людей, среди которых витает призрак доносчика. Он не может устроиться на нормальную работу, не может обзавестись нормальной семьей, не может выстроить нормальную литературную карьеру и в то же время вынужден хранить чужие рукописи, чужие секреты, чужие планы (смертельно наказуемые), постоянно подозревая в измене каждого встречного — от любимой девушки до старых друзей.

В «Наследстве» Кормер с иронией и горечью описал метания «низовой» позднесоветской интеллигенции — диссидентов. Молодой писатель Вихров, протагонист романа, мучается отчужденностью: ни в «нормальном обществе», ни среди диссидентов он не чувствует себя свободным человеком, везде он — «раб необходимости». Он испытывает презрение к советской власти, советскому государству, советским людям и в то же время страдает от расхлябанности подпольных людей, среди которых витает призрак доносчика. Он не может устроиться на нормальную работу, не может обзавестись нормальной семьей, не может выстроить нормальную литературную карьеру и в то же время вынужден хранить чужие рукописи, чужие секреты, чужие планы (смертельно наказуемые), постоянно подозревая в измене каждого встречного — от любимой девушки до старых друзей.

В этом романе Кормер интереснее всего перекладывает идеи Достоевского на советское время. Он вновь критикует интеллигенцию, но с большим размахом. Если Достоевский уничтожал левых и либералов, то под раздачу Кормера попадают вообще все; если Достоевский мог сжалиться над Степаном Верховенским или Аркадием Долгоруковым, то Кормер не жалел никого. Он не оставляет им даже последней надежды — веры. Его интеллигенты тоже видят перед собой фигуру распятого Христа, но склонить голову перед его ликом не могут. Они хоть и считают себя просветителями, но в действительности живут лишь редкими мигами просветления, — скептики и циники, Шатовы и Кирилловы советской эпохи, они большую часть времени заняты саморазрушением. Сценарий Раскольникова — склонить голову к русской земле и попросить прощения у народа — в мире Кормера не работал. Почему?

Еще на первых страницах «Наследства» мы узнаем, что Вихров, когда свободен от диссидентских дел, посвящает себя литературе. Он пишет свой главный роман и не раз говорит об этом друзьям. Ближе к середине книги выясняется, что читаемый нами текст и есть тот самый главный роман Вихрова, над которым он работает. Так, вместе с ним мы погружаемся в прошлое героев-диссидентов этой книги и узнаем, что угроза доноса возникла среди них не потому, что они плохие люди, а потому, что задолго до настоящего времени нечто завладело ими. Это нечто — душевные увечья сталинского времени. Все герои истории соприкоснулись с трагическими событиями тридцатых годов — кто-то с коллективизацией, кто-то с лагерями, кто-то с расстрелами. Не повезло буквально каждому. И власть, и интеллигенция, и народ — все, так или иначе, живут во власти этих травм. Именно это — их единственное общее наследство.

«Мертвые стали хватать живых. Самый малый шаг в глубь времен мгновенным ударом отдавался в чьей-то сегодняшней судьбе. Каждый отвечал не только за свои, но и за чужие грехи, и все судьбы и все грехи переплелись так тесно, что их нельзя было оторвать друг от друга. Каждому в дар доставалось от кого-то и за что-то наследство. Никто не существовал сам по себе, вне другого. Частности характера и биографий были частями единого целого».

В 2000-е и позже эти идеи заново и не раз проговорят в своих романах многие современные наши писатели и писательницы. Сегодня они вряд ли удивят образованных, начитанных людей. Но главное отличие Кормера — не столько в новизне идей или в пророчестве в духе Великих Русских Писателей, сколько в избранной авторской стратегии. Он представил читателю постмодернистский мир позднего СССР, но для себя самого предпочел стратегию модернистского автора — личное спасение путем преданности искусству. Мамардашвили говорил о Марселе Прусте, что «книга была для [него] духовным инструментом, посредством которого можно заглянуть в свою душу и в ней дать вызреть эквиваленту»; нечто схожее совершает Кормер, когда пишет роман в романе, внутри которого вызревает его эквивалент — освободившийся от отчужденности Вихров. Тем самым Кормер сообщает скептикам и циникам, что освобождение человека все еще возможно, но не путем самопожертвования себя народу или родной земле, государству или своему окружению, каким бы благородным оно ни было, а путем безоговорочной преданности своему призванию. В случае Кормера этим призванием был его последний роман.

Друг Кормера, философ Владимир Кантор, вспоминал о нем:

«Я познакомился с Володей и подружился, когда он писал „Наследство”. Он боялся за рукопись. Сделанные под копирку экземпляры раздавал друзьям — на хранение. <...> Опасаться-то он опасался, но тем не менее давал читать рукопись людям, которым доверял, чьим мнением дорожил. Помню, когда в редакции он отмечал рождение сына, вдруг Мераб Мамардашвили, поздравляя Володю, бросил фразу: „Теперь пора позаботиться о наследстве”».

Кормер, можно сказать, прислушался к его совету: он отдал «Наследству» почти 20 лет жизни, часто прерываясь и возвращаясь к работе, пока не дописал его в 1986 году. Роман стал бестселлером в самиздате, хотя многие друзья обиделись, узнав себя в героях книги. Кормеру, правда, вряд ли было до этого дело: ко времени написания последних глав романа он уже страдал из-за прогрессирующей онкологии. В ноябре того же года, не дождавшись публикации ни одного из своих текстов в России, он скончался от рака в возрасте 47 лет.

«Наследство» со значительными сокращениями впервые увидело свет в издательстве «Посев» в 1987 году. В 1990 году журнал «Октябрь» напечатал текст полностью и спустя год опубликовал его отдельной книгой в «Советском писателе». В 2009 году, к 70-летию со дня рождения Кормера, издательством «Время» был опубликован двухтомник, куда вошли его основные произведения.