В мировую литературу каждая нация привнесла нечто свое, что раскрывается не только через описание менталитета и исторического развития страны. Иногда это вопрос традиции и отношения к искусству, иногда — специфический спектр тем, обращение к одной форме из множества предложенных культурой. Самый же знаковый элемент, составляющий основу самобытности, — оптика, через которую человек видит окружающую действительность. Разумеется, основная нагрузка здесь приходится на национальный язык, в котором люди существуют, через который познают мир и самих себя.

При сравнении культуры Европы и Америки может показаться, что с эстетической точки зрения последняя сильно уступает первой. Европейское искусство уходит корнями в Античность, американское (национальное) — в XIX век. Но не стоит спешить с выводами и считать американскую литературу еще не окрепшей. Конечно, многие американские поэты и писатели были знакомы с последними достижениями европейской литературы и ориентировались на них в своем творчестве. Но существовал и другой подход, нацеленный на обращение к собственно национальным корням. Следовавшие ему литераторы ставили перед собой иные задачи, по-своему отвечали на общие для всех наций культурные вызовы.

Вот и американскую поэтическую традицию можно разделить на две крупные ветви. Первая перенесла на свою почву принципы европейского искусства, чтобы переосмыслить его в новом ключе (Эдгар Аллан По, Эмили Дикинсон, Роберт Фрост, Эзра Паунд и другие, включая экспатрианта Т. С. Элиота), вторая предпочла разрабатывать еще не освоенное пространство. Мы рассмотрим вторую ветвь — национальную американскую поэзию — и проследим ее развитие от рождения в XIX веке до настоящих дней.

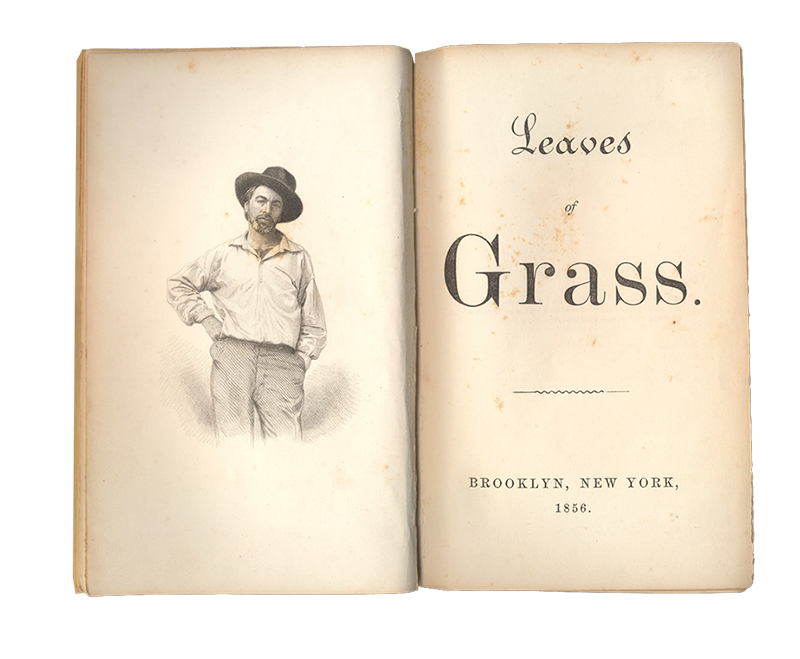

У истоков американской национальной литературы стояли три монументальные фигуры. Первая из них — поэт и прозаик Герман Мелвилл, известный широкой публике благодаря синтетическому роману «Моби Дик», созданному не по канонам европейского искусства, а сочетающему в себе сразу несколько произведений, искусно сплетенных воедино. Вторая фигура — Генри Торо. Его книга «Уолден, или Жизнь в лесу», посвященная опыту двухлетнего отшельничества, стала квинтэссенцией отношения американцев к миру, наметила одну из центральных тем национальной литературы — желание слиться с природой, вернуться к своим корням не поступью завоевателя, но склонив голову. Третьим был Уолт Уитмен. Его поэтический сборник «Листья травы» и положил начало американской поэзии, взявшей от Мелвилла стремление к созданию собственного в значении нового, от Торо — особое, незамутненное отношение к миру.

Однако Уитмена нельзя описать через сочетание особенностей Мелвилла и Торо, его фигура куда более самобытна. Именно Уитмен перенаправил американскую поэзию с протоптанного Европой пути, высадил новый побег в дикую, еще не исследованную почву Америки. До появления «Листьев травы» нам не удастся проследить значительного различия в стихах, написанных американцем и англичанином; можно, пожалуй, уловить то, что принято называть разницей менталитетов, но собственно литературы эти различия пока не касаются. Одним из первых заметных американских поэтов был Эдгар По, перенесший на родину образность и тематику европейского романтизма, предельно сблизив их с категориями ужасного, таинственного, безумного. Но чисто американской оптики в его стихах мы еще не увидим.

Однако Уитмена нельзя описать через сочетание особенностей Мелвилла и Торо, его фигура куда более самобытна. Именно Уитмен перенаправил американскую поэзию с протоптанного Европой пути, высадил новый побег в дикую, еще не исследованную почву Америки. До появления «Листьев травы» нам не удастся проследить значительного различия в стихах, написанных американцем и англичанином; можно, пожалуй, уловить то, что принято называть разницей менталитетов, но собственно литературы эти различия пока не касаются. Одним из первых заметных американских поэтов был Эдгар По, перенесший на родину образность и тематику европейского романтизма, предельно сблизив их с категориями ужасного, таинственного, безумного. Но чисто американской оптики в его стихах мы еще не увидим.

При обращении к творчеству Уитмена оригинальность обнаруживается уже на уровне формы — он писал так называемым свободным стихом (free verse), заранее отказавшись от любых существующих стихотворных форм и размеров. Эту форму стиха не следует путать с французским верлибром, на развитие которого творчество Уитмена оказало значительное влияние: верлибр свободен лишь по меркам традиционного стихосложения. Если основная идея французов, которым Уитмен подсказал саму возможность отступления от нормы, заключалась в отходе от классических законов александрийского стиха, то обращение к free verse, выстроенного по типу библейских «стихов», в глазах Уитмена знаменовало рождение оригинальной американской поэзии.

Содержательно тексты Уитмена также не ориентированы на достижения европейского искусства. Автор отказывается от них, высаживая в почву национальной литературы древесное зерно нового вида, чтобы взращивать его на протяжении всей жизни. «Листья травы» — книга книг, единый том, состоящий из множества поэтических сборников. Композиция его выстроена линейно, и при чтении мы заново проходим весь творческий путь поэта — от первых стихов до последних строк, написанных в глубокой старости, от «На кораблях в океане» до «Прощай, мое Вдохновенье!». В «Листьях травы» Уитмен поет в первую очередь о человеке: о его единстве с природой и соотечественниками, о его восторженном отношении к миру, о его важности. «Я славлю себя и воспеваю себя, / И что я принимаю, то примете вы, / Ибо каждый атом, принадлежащий мне, / принадлежит и вам» (перевод Корнея Чуковского), пишет он в начале программной «Песни о себе» (1855).

Лирический герой Уитмена предельно близок к природе; изучая ее, он стремится к синтезу, слиянию с ней. Его желание отказаться от тревог, обрести стойкость дерева и покой животного сквозной нитью проходит через весь сборник. Он отказывается от цивилизации, как и рассказчик Торо; ему свойственны мечтательность и глубокомысленность, как мелвилловскому Измаилу. В этой спаянности субъекта с природным миром обнаруживает себя одна из основных линий американской поэзии — позже мы обратимся к творчеству Мэри Оливер, в стихах которой, спустя два века разнообразных вариаций, тема получает наиболее полное на сегодняшний день раскрытие.

«Листья травы» из тихих, но уверенных песен выросли в огромное дерево с раскидистой кроной. Каждый плод его уникален по-своему, но все они так или иначе несут в себе звучание песен Уитмена, их библейский размах и открытость миру.

Из поэмы «Песнь о себе»

Я пойду на лесистый берег, сброшу одежду и стану голым,

Я схожу с ума от желания, чтобы воздух прикасался ко мне.

Пар моего дыхания,

Эхо, всплески, жужжащие шепоты, любовный корень шелковника, стволы-раскоряки, обвитые лозой,

Мои вздохи и выдохи, биение сердца, прохождение крови воздуха через мои легкие,

Запах свежей листвы и сухой травы, запах морского берега и темных морских утесов, запах сена в амбаре,

Мой голос, извергающий слова, которые я бросаю навстречу ветрам,

Легкие поцелуи, объятия, касания рук,

Игра света и тени в деревьях, когда колышутся гибкие ветки,

Радость — оттого что я один, или оттого что я в уличной сутолоке, или оттого что я брожу по холмам и полям,

Ощущение здоровья, трели в полуденный час, та песня, что поется во мне, когда, встав поутру, я встречаю солнце.

(Перевод Корнея Чуковского)

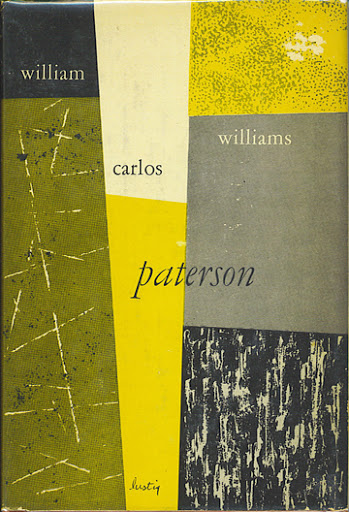

Один из ближайших продолжателей традиции, заложенной Уитменом, — поэт-модернист Уильям Карлос Уильямс. В его стихах тема Америки и свойственных ей национальных начал получила дальнейшее развитие. Если Уитмен мыслил себя скорее певцом человека вообще и писал стихи не столько для американцев, сколько для вечности, то Уильямс своей главной задачей видел создание стихов, которые запечатлят настоящее Америки с ее бытовыми подробностями и повседневными чувствами.

Уильям Карлос Уильямс

Уильям Карлос Уильямс

На творческий метод Уильямса большое влияние оказало движение имажизма (Imagism, от французского image — «образ»), к которому поэт примыкал на раннем этапе творчества. Представители этого течения стремились сосредоточиться на форме описываемого предмета, не отвлекаясь на вызываемые им эмоции и мысли. Здесь можно усмотреть сходство с живописью: стихотворение имажиста отчасти похоже на полотно, на котором запечатлен некий образ, но авторское отношение к нему не обозначено явно. Один из знаменитых циклов Уильямса, «Образы Брейгеля», основан на картинах знаменитого нидерландского художника. В нем поэт создает копии полотен, используя вместо красок слова; он стремится запечатлеть лишь форму каждой из картин, лишив стихотворения всякой оценочной предзаданности.

«Нет идеи о предмете, но есть сам предмет», — эти слова Уильямса как нельзя лучше описывают его подход к созданию стихотворений. В них субъект теряет главенствующую позицию; его место занимает объект, самоценный в отрыве от созерцателя. Так изображаемое являет свою суть, храня образ первопредмета в очертаниях; важное здесь лежит на поверхности — надо лишь отделаться от субъективного впечатления, и суть будет схвачена.

Обращение поэта к разговорному американскому языку, начало которому положил Уитмен, получило качественное развитие именно в поэзии Уильямса. Он освобождает текст от всего лишнего, в нем не найти чужеродных англицизмов — так Уильямс сохраняет чистоту уитменовского стиха, свободного от влияния европейской поэзии. Легко, без излишних деталей и подробностей поэт описывал родную для него действительность, передавая значимость, например, алой тачки буквально одним предложением, вместившим ее образ:

Красная тачка

так много

значит

красная тачка

покрытая глазурью

дождя

среди этих белых

цыплят

(перевод В. Британишского)

Отстраненное изображение повседневного становится точкой входа в пространство больших смыслов. Так работает механизм узнавания: безоценочное восприятие частного ведет к созерцанию всеобщего, наглядный образ говорит о мире куда больше, чем любые слова, уже несущие в себе заданный угол зрения, т. е. — лишние.

Обращение к всеобщему в его самых простых проявлениях — впитанная от Уитмена традиция и в то же время развилка, указывающая на то, как далеко могут разойтись пути поэтов одной школы. Намеренная усложненность, многозначительная темнота в творчестве Паунда и Элиота, также бывших имажистов, идет вразрез с принципиальной однозначностью стихов Уильямса. Словно в ответ на гиперлитературные «Кантос» Паунда и «Бесплодную землю» Элиота Уильямс пишет «Патерсон» — эпическую поэму о жизни американского города. Стремление бывших соратников к философствованию в стихах противоречило основной идее Уильямса (и его учителя Уитмена): истинное познание возможно только через форму, без всякого вмешательства в нее человеческой мысли.

Обращение к всеобщему в его самых простых проявлениях — впитанная от Уитмена традиция и в то же время развилка, указывающая на то, как далеко могут разойтись пути поэтов одной школы. Намеренная усложненность, многозначительная темнота в творчестве Паунда и Элиота, также бывших имажистов, идет вразрез с принципиальной однозначностью стихов Уильямса. Словно в ответ на гиперлитературные «Кантос» Паунда и «Бесплодную землю» Элиота Уильямс пишет «Патерсон» — эпическую поэму о жизни американского города. Стремление бывших соратников к философствованию в стихах противоречило основной идее Уильямса (и его учителя Уитмена): истинное познание возможно только через форму, без всякого вмешательства в нее человеческой мысли.

э.э. каммингс решал этот вопрос иначе. Поэт-авангардист XX века, он видел основной способ познания мира в языке, который в первую очередь является инструментом для описания действительности и уже потом — средством коммуникации. Но литературный язык — оптика — изнашивается, и приходит время исканий. В творчестве каммингса расширение смыслового поля поэзии произошло за счет изменения структуры — и формы — английского языка.

В ходе этой трансформации основная нагрузка пришлась на стилизацию внешнего вида стихотворения. Так, зачастую в тексте отсутствуют заглавные буквы — как и в имени автора, никогда не печатавшегося по общепринятым правилам. Со строчной буквы каммингс писал и слово i (английское «я»), что позволило ему поместить фигуру человека в ряд других вещей, без привычного возвышения субъекта над предметом. Здесь мы видим продолжение усилий Уильямса: каммингс включил в свою поэзию субъект, но в новой, отличной от классической форме.

э.э. каммингс

э.э. каммингс

Слово, рифма, ритмика и законы грамматики в поэзии каммингса были уравнены перед лицом авторского намерения. Современные темы требовали современного языка, способного их выразить, — для этого поэту пришлось строить новое на почве старого. И пусть язык этот существует лишь в рамках стихов, он выполняет свою главную задачу: высвечивает пустоты — или глубины — в человеческой речи, обращает внимание не только на употребление слова, но и на то, что это употребление говорит о мире и человеке, который его описывает.

невежество съезжает с горки в знанье

и вверх бредет к невежеству с трудом:

но ведь зима не вечна, снег и сани

весна придет отменит, что потом?

история — лишь зимний спорт, пожалуй,

ну, троеборье: если бы была

и пятиборьем, мне в ней места мало;

для нас двоих она совсем мала

Мчит (дикий коллективный миф) в могилу

взбираясь к дикости очередной

по каждой мэджи мэйбел джеку биллу

— завтра вот вечный адрес твой и мой

уж там они найдут навряд ли нас

(найдут, так дальше убежим: в сейчас)

(перевод В. Британишского)

Следующая важная фигура в истории национальной поэзии Америки — Сильвия Плат, представительница исповедального ее течения. В стихах Плат главное место занимает опыт в его классическом проявлении — снова в пространство поэтического допускаются бытовые подробности из жизни американки ХХ века, но теперь у этого приема иная цель. Ее стихи в первую очередь — переданное от поэта к читателю откровение, в котором бытовые мелочи стоят на одной ступени с Вечностью. Проговаривание боли, о которой поет Плат, не имеет ничего общего с терапией: внутри ее стихотворения все осмыслено, каждая шестеренка на своем месте и работает для того, чтобы вращались другие.

Сильвия Плат

Сильвия Плат

Стихи Плат преимущественно трагического характера; в них нет того непредвзятого обращения к миру, чистой открытости, с которой лирический герой Уитмена ждет нового порыва ветра. Отношения субъекта и мира в ее поэтике представлены в новом свете. Если Уильямс вовсе отказывался от субъекта, а каммингс помещал его в ряд других вещей, то у Плат субъект становится главной фигурой, способной познать мир, обрести опыт и петь о нем. Все сходится в точке личного человеческого восприятия, еще один шаг — и мы окажемся в поэтике битников, где все — личное и нет границ между «плохим» и «хорошим».

Из своих ран Плат удается создать нечто прекрасное — так боль становится инструментом для строительства. Несчастная любовь, стена, в которую смотришь слишком долго, депрессия, кипящая картошка и травма осмыслены творчески, но само по себе их описание не является целью стихотворения. Образы в ее поэзии густы, они берут начало в материальном мире и постепенно утрачивают с ним связь. Семейные раздоры, бытовые трудности, детали сексуальной жизни — все существует тут на равных правах, поскольку жанр исповеди не терпит отбора материала.

Из поэмы «Тюльпаны»

Тюльпаны слишком несдержаны, а здесь ведь зима.

Видишь, как все бело вокруг, тихо, заснежено.

Я учусь покою, в одиночестве покойно лежу,

Словно свет на этих белых стенах, постели, на этих руках.

Я никто; непричастна ко взрывам безумья.

Сдала свое имя и одежду медсестрам,

Историю болезни анестезиологу, а тело хирургам.

(Перевод Яна Пробштейна)

Плат — одна из тех американских поэтов, что до сих пор не были поняты в русскоязычном пространстве. Это не умаляет ее заслуг перед русской, как и любой другой культурой: своей работой поэтесса расширила спектр тем, допускаемых в стихах, заложила традицию исповеди, живущую до сих пор, и привнесла в поэзию иную жизнь, отличную от той, что видели Уитмен и Уильямс. Впервые в стихах зазвучал голос женщины, без страха говорящей о том, что ее действительно волнует. И этот голос нашел свой отклик — творческие принципы, заложенные Плат, были доведены до предела в творчестве битников. О них мы поговорим в следующий раз.