Далекая скрипка среди близких балалаек

Борис Поплавский, его скелеты, розы и аэростаты

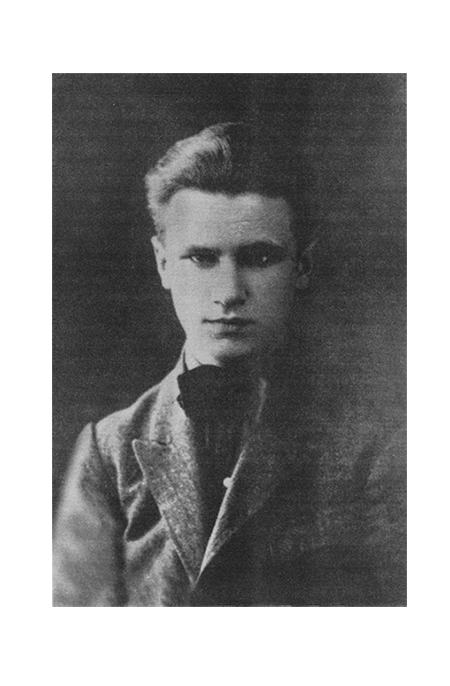

Мрачная и трогательная фигура Бориса Поплавского была одной из центральных для русского Монпарнаса времен первой волны эмиграции, а после пропала из русской культуры на несколько десятилетий — с тем, чтобы вновь появиться в 90-е годы и остаться с нами насовсем. Сегодня поэзия и проза Поплавского занимают особое место в истории литературы, как старинный диковинный механизм: совершенно непонятно, как он устроен, но его очарование и ценность несомненны. Возможно, это связано с его последовательным стремлением выйти из литературы и оказаться «по ту сторону» — в стихах, в романах, в дневниках и в жизни.

Борис Юлианович Поплавский родился в 1903 году в Москве. Его семья была довольно колоритной: отец — пианист, дирижер, ученик П. И. Чайковского, вынужденный сменить карьеру музыканта на промышленную деятельность; мать играла на скрипке и приходилась родственницей Е. П. Блаватской, отчего, видимо, и увлекалась оккультизмом и теософией; старшая сестра Наталья была «лихорадочной» поэтессой, «сплошь танцующей — туфелькой, пальцами, кольцами, соболиными хвостиками, жемчугами, зубами, кокаином в зрачках», как писала о ней Цветаева.

В доме часто собиралась литературная и музыкальная богема. В 1906 году мать с детьми на несколько лет уехали в Европу, но затем вернулись в Москву и оставались в городе до революции 1917 года. Дальше начались скитания: сперва Борис уезжает на юг России, недолго живет в Константинополе, на турецком острове Принкипо, в Париже и в Берлине, а в 1923 году возвращается в Париж, чтобы больше его не покидать.

Скитания и брожения были неотъемлемой частью жизни первой волны русской эмиграции, и это касалось не только частых переездов, тщетных попыток вернуться на родину и общей бытовой неустроенности, но и великолепной творческой сумятицы в умонастроениях: в эмиграции выходило множество журналов и сборников, создавались литературные, философские, эзотерические и политические кружки, обсуждались самые странные идеи и сочинялись труды «о самом важном», о героической этике, об обновлении христианства.

Однако более-менее структурированные общественные объединения младороссов, утвержденцев, второпоколенцев, четверороссов, народников-мессианистов и прочих удивительных людей складываются уже позднее, в 1930-е годы, а пока вокруг молодого Поплавского кипят живые споры и беседы, он посещает выставки и теософские общества, знакомится с поэтами и художниками, в числе которых — Илья Зданевич и Михаил Ларионов, рисует с натуры и пишет стихи.

Парижские дружеские кружки обыкновенно собирались в кабачках на Монпарнасе, где можно было петь, танцевать, читать стихи и чувствовать себя как дома — в «Хамелеоне», в «Ла Болле», где якобы когда-то коротал вечера Франсуа Вийон, в «Селекте», «Наполи» и «Ротонде». Мотив «рая друзей» будет объединять и оправдывать собой все, что составляло жизненный мир Поплавского — литературу, любовь, нищету, спорт, мистику и стоицизм.

Прозаик В. С. Варшавский назвал молодых эмигрантов «незамеченным поколением» — в самом деле, они оказались в пограничной культурно-исторической ситуации. Осознанно или вынужденно отмежевавшись от традиций прошлого и благодаря приличному дореволюционному образованию включившись в общеевропейский контекст, они все равно остались здесь чужаками. Поэтому на парадоксальную, противоречивую и талантливую фигуру Поплавского так трудно со всей определенностью приклеить какой-нибудь ярлык.

Рисунки поэта

Рисунки поэта

Он наследует некоторым литературным и мировоззренческим традициям и по праву сравнивается с Блоком, Маяковским, Мандельштамом, Рембо, Бодлером, Бретоном и Аполлинером. Если назвать его сюрреалистом, дадаистом, футуристом или христианином, это будет и верно, и неверно. На самом деле его писательские стратегии весьма неоднозначны — к примеру, у него есть сборник автоматических стихов (сюрреалистская практика «бессознательного», потокового письма), которые Поплавский сам и назвал автоматическими, однако известно, что впоследствии он тщательно их редактировал, что противоречит самой идее бессознательного письма. Но ведь и сам вопрос подлинности и ценности литературы стоял для него иначе, чем в манифесте любого из перечисленных культурных течений. Поплавский вместе с «нищим раем друзей», со своими alter ego, любовно выписанными в его романах, с поэтическими двойниками, эхом рассыпанными по стихотворениям, и с причудливой, алогичной и тавтологичной художественной образностью выламывается в иную символическую экономику, где ценностью является не способность текста встроиться в существующий символический язык, обогатив его, и даже не изобрести новый, а создать ситуацию дружеского присутствия.

Мне холодно, спокойно газ горит

То баснословное — оно передо мною

Сама с собой победа говорит

И сон ее долит над глубиною

Сама собой победа здесь царит

Как тяжело писать при свете газа

Свинцовою рукою шевелить

Кораблик шел посередине глаза

И море превращалось в сон о море

Поплавский — писатель не русский и не французский, не поэт-символист и не христианский мыслитель, но человек трагической судьбы, с трудным характером и тяжелым кулаком, увлеченный философией от Индии до Гегеля и злоупотреблявший наркотиками, из-за которых он и погиб в 1935 году. Эти обстоятельства порой приводят к тому, что его наследие рассматривают через психопатологизирующую рамку. И хотя образы Поплавского, разумеется, связаны с визионерской, сновидческой, наркотической и вполне безумной оптикой, однако это далеко не самое интересное. Любопытнее кажется жизнетворческая стратегия поэта, его стремление преодолеть литературу с помощью ее же орудия — перефразируя самого Поплавского, совершить на нее «покушение с негодными средствами».

В первую очередь об этом свидетельствует разнородность его наследия, в которое входят два романа — «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес», — обширный корпус стихов, дневники, статьи, а также рисунки (замечательно, что в некоторых современных изданиях Поплавского, например, в гилеевском сборнике «Орфей в аду», эти рисунки воспроизведены вместе со стихами — они определенно заслуживают внимания).

Его разрозненный архив до сих пор не до конца разобран и изучен, но и уже опубликованные тексты поражают своим разнообразием — хаотической полистилистикой стихов, вариативностью тем статей (от бокса до художественных выставок и «мистической атмосферы молодой литературы в эмиграции»). Зачастую трудно отличить один жанр от другого — в дневниках он пишет о «понятии личности как снежного кома памяти», о парижских улицах, гимнастике, дырявых ботинках и Джордано Бруно, а рецензию на книгу о русской поэзии лихо начинает с фраз «Помогает ли человек кому-нибудь печалью? Да, вероятно. Боль мира следует увеличить, чтобы сделать ее сносной».

Его романы повествуют о парижской жизни молодых эмигрантов: «Аполлон Безобразов» рассказывает о задумчивом и сомневающемся Васеньке, болезненной и нежной Терезе, стоическом мудреце Безобразове и былинном богатыре Тихоне, которые скитаются по городу, бесконечно беседуют на философские темы, дремлют, читают, переживают религиозные озарения и пытаются по-настоящему понять друг друга; в романе «Домой с небес» тем же самым занят его главный герой Олег, напоминающий повзрослевшего Васеньку. Многие тексты отчетливо автобиографичны, многие фрагментарны, иные абсолютно герметичны или, как кажется, совершенно случайны.

Его романы повествуют о парижской жизни молодых эмигрантов: «Аполлон Безобразов» рассказывает о задумчивом и сомневающемся Васеньке, болезненной и нежной Терезе, стоическом мудреце Безобразове и былинном богатыре Тихоне, которые скитаются по городу, бесконечно беседуют на философские темы, дремлют, читают, переживают религиозные озарения и пытаются по-настоящему понять друг друга; в романе «Домой с небес» тем же самым занят его главный герой Олег, напоминающий повзрослевшего Васеньку. Многие тексты отчетливо автобиографичны, многие фрагментарны, иные абсолютно герметичны или, как кажется, совершенно случайны.

Любопытная история с «Дневником Аполлона Безобразова» (сборником коротких ритмизованных текстов, с рифмовкой, но без разбивки на строчки), статус которого не ясен — исследователи спорят, считать ли его частью одноименного романа, отдельной стихотворной подборкой или «автоматическими стихами».

В тексте романа, впрочем, уже есть один дневник, принадлежащий персонажу, но по духу очень близкий дневникам самого автора (дневник Терезы). Вот один из множества примеров: «Боже, что хочешь ты от нас и о чем молиться Тебе? Нет, ни чистотой, ни силой, ни светом нельзя заслужить Тебя. <...> Только нищетою» [дневник Терезы]; «Ибо только нищий, не живущий ничем в себе, получает жизнь в Нем или, вернее, не копя жизнь в себе, может Его принять» [дневник Поплавского]. Персонажи прозы Поплавского, также как и лирические «я» его стихотворений, часто наделяются чертами своего автора и произносят реплики, которые мог бы произнести и Поплавский, но при этом остаются вполне живыми, самостоятельными и яркими. Его герои достаточно похожи друг на друга, чтобы передавать тонкие нюансы настроений и усугублять чудесную атмосферу призрачности и абсурдности происходящего, и в то же время достаточно отличаются друг от друга, чтобы читатель не обвинил автора в самовлюбленной графомании. Представляется, что это не авторская небрежность и в то же время не ироническая продуманная структура, а попытка взломать жанровые конвенции и собрать из обломков печальный литературный аэростат, дирижабль или поезд (у Поплавского много «транспортных» метафор), чтобы суметь рассказать не о личном и не об общем, а о дружеском.

Возвращаясь к его поэзии, отметим, что, несмотря на эпатажность творческой стратегии Поплавского, похоже, литературное новаторство не было для него сколько-нибудь важной целью. Он часто использует очень простые, даже неловкие рифмы и шаблонные образы, высокопарность которых уже к тому времени успела поднадоесть и считалась дурным вкусом — розы, ангелы, луна, льды вечности, туманы и звезды. Вдобавок все эти поэтические красоты расцвечиваются в лиловый, сиреневый, голубой и изумрудный.

Но то, что Поплавский проделывает с ними, — настоящий саботаж. Благодаря мелодическому, случайному, парадоксальному соположению эти образы вступают в совершенно иные отношения с миром: высокое встречается с низким, светлое с темным, Мадонна становится черной, в раю «курят и играют в шашки / Под дикое жужжание идей», неподалеку от скелетов в макинтошах «дымятся розы-папиросы», «Сердца цветут как огурцы на грядках» и «Трясясь встают моркови на дыбы».

Поплавский издевается над ударениями, легко добавляет недостающий слог в слова, где он не предусмотрен, использует просторечия и сниженную лексику. Новизна здесь возникает как побочный эффект экспериментов, которые управляются не только случайностью, но и музыкальным ритмом повторов и контрастов, одновременно сохраняющих как пошлые, так и возвышенные контексты.

Это свойство его стихов, изящно балансирующих аккурат между дилетантизмом и мастерством, очень раздражало В. Набокова, который писал в своей рецензии на единственный опубликованный при жизни Поплавского сборник «Флаги»: «Что тут скрывать — Поплавский дурной поэт, его стихи — нестерпимая смесь Северянина, Вертинского и Пастернака (худшего Пастернака), и все это еще приправлено каким-то ужасным провинциализмом, словно человек живет безвыездно в том эстонском городке, где отпечатана — и прескверно отпечатана — его книга. <...> иногда даже кажется (настолько все четыре строки в строфе случайны), что это четверо не очень образованных людей сыграли в буриме». Занятно, что позднее Набоков изменил свое мнение и в книге «Память, говори» назвал Поплавского «далекой скрипкой среди близких балалаек».

Этот распад, разложение художественной логики, логики жанра и здравого смысла имеет отчасти сюрреалистские корни — по заветам Бретона поэтическая образность Поплавского строится не на уподоблении, сходстве или связности, а на сталкивании контекстов, как контрастном, так и нюансном:

На башне флаг махал крылом трехцветным

На башне флаг махал крылом трехцветным

Апрель палил из лучезарных пушек

Салютовала ночь огнем ответным

По воздуху как флаги вились души

Там гарцевала лошадь в галунах

Хотя на облучке сидела вечность

И как воздушный шар плыла луна

Цветы земли бросая звездам встречным

Там были наши дни и наши сны

Все письма наши в голубых конвертах

И всех людей в объятиях весны

Ботинки старые спасенные от смерти

<...>

Образы в стихах Поплавского часто повторяются, при этом их роль и настроение постоянно меняются: так, дирижабль из «пассажирского чудища» с «блестящим рылом» вдруг превращается в место, откуда появляются ангелы. К тому же эти дирижабли, пароходы и такси в стихотворениях Поплавского движутся по своим нечеловеческим законам и обычно никого не привозят туда, куда можно было бы ожидать, — это всегда в первую очередь мистическое путешествие, экспериментальное соположение разных образов, разных опытов и разных картин мира.

В одной из дневниковых записей Поплавский вполне по-бергсоновски говорит о том, что поэзия для него — это «ощущение чистого становления моей жизни, чистой ее длительности». Потому о производстве смысла речи не идет — в стихах, как и в жизни, ничего не должно быть понятно. Таким образом, здесь мы не имеем дела с репрезентацией или представлением, потому что представить все это безумие совершенно невозможно — поэзия не изображает жизнь, но устроена так же. Именно в этом отношении можно рассматривать литературу как документ, как след опыта, а не его изображение:

Рисунки поэта

Рисунки поэта

Уже был вечер в глубине трактира,

Где чахли мы, подобные цветам.

Лучи всходили на вершину мира

И улыбаясь умирали там.

По временам, казалось, дождь проходит.

Не помню, кто из нас безмолвно встал

И долго слушал, как звонок у входа

В кинематограф первый стрекотал.

В стремлении к так понятой документальности Поплавский предпринимает попытки преодолеть литературу, выскакивая из нее то в философию, то в бокс, и этот маршрут для нас сегодня не менее актуален, чем обратное движение в духе М. Дюшана, расширяющее поле искусства.

Эту актуальность живо чувствовали и его современники — Поплавского признавали одним из ярчайших представителей первой волны эмиграции даже те, кто отзывался о его поэзии сдержанно или негативно, а Мережковский заявил, что существованием Поплавского оправдывается все русское литературное зарубежье.

Ему, по-видимому, в самом деле удавалось точно улавливать дух времени и включать в тексты современные реалии так, что они смотрятся вполне органично, насколько возможна органичность в такой фантасмагории. Прекрасный пример из «Аполлона Безобразова» — трансформированный мотив русской тройки из «Мертвых душ», приправленный просторечиями и эмигрантским арго: «Лети, лети, шоферская тройка, по асфальтовой степи парижской России, где, узко сузив поганые свои гляделки, высматривает тебя печенег-контравансионщик, а толстый клиент-перепелка все норовит пешедралом на поганых своих крылышках-полуботинках, и хам-частник (попадись мне на правую сторону) прет себе, не проспавшись, перед раболепными половцами».

Поплавского, в отличие от старшего поколения эмигрантов, не терзает ресентимент — он не слишком тоскует о родине и с любовью пишет о русском Монпарнасе: «наглая и добродушная, добрая и свирепая, лихая Россия, шоферская, зарубежная». Житель этой странной страны — «голый человек, вырванный из земли, как мандрагора, смертельно остроумный, апокалипсически одинокий». Он еще немножко похож на праздно гуляющего фланера старой эпохи, который, по Беньямину, стоит на пороге мира мегаполиса и класса буржуазии и не ощущает себя там как дома.

Поплавского, в отличие от старшего поколения эмигрантов, не терзает ресентимент — он не слишком тоскует о родине и с любовью пишет о русском Монпарнасе: «наглая и добродушная, добрая и свирепая, лихая Россия, шоферская, зарубежная». Житель этой странной страны — «голый человек, вырванный из земли, как мандрагора, смертельно остроумный, апокалипсически одинокий». Он еще немножко похож на праздно гуляющего фланера старой эпохи, который, по Беньямину, стоит на пороге мира мегаполиса и класса буржуазии и не ощущает себя там как дома.

Но если для фланера это свободный выбор и своего рода позиция сопротивления, то «солдаты русской мистики» Поплавского уже без спросу заброшены в круговерть нового века, который сделан из того же теста, что и они сами. Поэтому так ценно это неизменное «мы» в большинстве его стихотворений, это спасительное «Царство друзей», в число которых входят не только такие же поэты-мандрагоры, но и Иисус, и книги в библиотеке, и пресс для укрепления мышц.

Ряды соседствующих несочетаемостей, которые выстраивает Поплавский, напоминают жутковатые праздничные шествия ряженых — парады, которые идут, но никуда не приходят, праздники, обреченные на провал, на «панический вальс», пороховой дым, «черные айсбергов глыбы» и «звездный ад». Эти шествия друзей всегда находятся в динамике и в процессе, не объединяясь в единое целое, но и не расставаясь, как праздное, непроизводящее сообщество. И для Поплавского «малейший парад Армии Спасения стоит всего Лувра», а пить с поэтом чай и ходить с ним в кино лучше, чем читать его стихи.

Нам же с вами остается только сожалеть, что на чай с Поплавским мы уже опоздали.

Что читать:

Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. СПб.: «Logos»; Дюссельдорф: «Голубой всадник», 1993

Каспэ И. Ориентация на пересеченной местности: Странная проза Бориса Поплавского. // Новое литературное обозрение. № 47. — 2001

Полина Проскурина-Янович. «Как жить? — Погибать». Жизнетворчество Бориса Поплавского