Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Павел Карпов. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники. СПб.: Invalid Books, 2022

Фото: Антон Селезнёв / Invalid Books

Фото: Антон Селезнёв / Invalid Books

Переизданием книги Павла Карпова издательство Invalid Books, основанное двумя художниками, открывает новую книжную серию, посвященную искусству непрофессиональных авторов. Рассказывая об этом и поясняя свою миссию, издатели ссылаются на слова изобретателя термина «ар брют», коллекционера Жана Дебюффе: «Наша точка зрения заключается в том, что искусство одинаково во всех случаях, и нет больше искусства душевнобольных, как нет искусства больных диспепсией или тех, у кого больные колени».

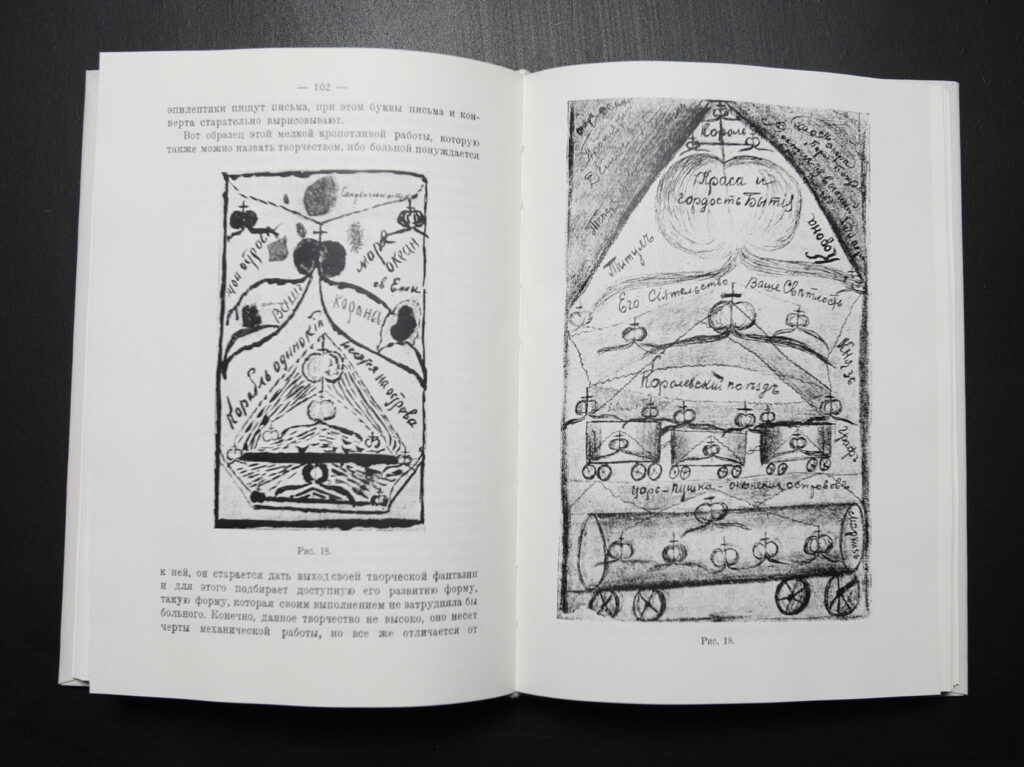

Насколько подход Павла Карпова релевантен этому высказыванию — отдельный интересный вопрос, которого мы коснемся чуть позже, но факт в том, что его книгу в подобной серии никак нельзя было обойти вниманием. Фактически это первая отечественная работа, полностью посвященная исследованию и анализу творчества пациентов психиатрических клиник. В своей книге Карпов предпринимает относительно небольшой экскурс в историю психиатрии как науки, а затем рассматривает примеры творчества своих подопечных с разными диагнозами: ранним слабоумием, прогрессивным параличом, паранойей, эпилепсией и циркулярным психозом. В завершающей главе «Психотехника творческого процесса» он пытается вскрыть те механизмы работы сознания и подсознания, которые определяют как особенности поведения и настроения больного, так и специфику его творчества.

В общем, основная часть книги посвящена разбору работ пациентов Карпова. Для начала, вероятно, современному читателю стоило бы ответить на вопрос, как вообще относиться к этому творчеству? Век назад, когда мировое арт-сообщество только начинало проявлять сдержанный интерес к рисункам и картинам пациентов психиатрических клиник, все было гораздо проще и термин «творчество душевнобольных» в принципе всех устраивал. Сегодня все значительно усложнилось — вопросу иллюзорности границ между нормативным искусством и искусством пациентов психлечебниц, а также вопросам соответствующей корректной терминологии в основном и посвящен текст искусствоведа Натальи Петуховой, написанный специально для этого переиздания:

«Теоретики и практики искусства до сих пор ведут ожесточенные споры как о границах терминов, призванных указать на творчество социально исключенных и имеющих ментальные особенности авторов, так и об уместности использования подобных слов. Однако факт остается фактом — это искусство заняло определенное место в общей системе и никому больше не удастся делать вид, что его не существует».

Это бесспорно, но уже тут возникает некоторая сложность. Петухова пишет, что издатели попросили ее рассказать об актуальности с позиций искусствоведа и практика (организатора свободных мастерских для жителей психоневрологических интернатов и куратора выставок их работ). Поэтому она смотрит на этот труд с «непсихиатрического» берега, что не вполне соотносится с воззрениями самого Карпова. Впрочем, этот диссонанс нельзя назвать недостатком переиздания — скорее он демонстрирует многообразие подходов к этой непростой теме и многообразие проблем, неизбежно сопряженных с выбором того или иного подхода.

Фото: Антон Селезнёв / Invalid Books

Фото: Антон Селезнёв / Invalid Books

Вообще говоря, вопрос о том, как читать эту своеобразную книгу, все равно в итоге остается на совести читателя. Например, можно придерживаться «программы-минимум» и воспринимать монографию Карпова как сборник любопытных художественных артефактов, как частичную презентацию обширной коллекции, которую психиатр собирал многие годы. Такой подход мало чем обогатит в системном плане, зато расширит представления читателей, интересующихся «творчеством душевнобольных» как таковым.

Мы привыкли понимать под «искусством аутсайдеров» в первую очередь визуальное искусство — возможно, просто потому, что его проще презентовать. Но основной блок творчества, которое рассматривает Карпов, сводится к текстам — стихам, прозе, дневниковым заметкам и даже благословениям и письменным проповедям — как в случае одного из попавших к нему крестьян, возомнивших себя Богом:

«Рапорт Мороза Ангел я Исус Христос который состою Мать Щедрот называюсь Андреем фамилия Мороз. Но объясню я вам что я бог больше других богов нет Во всем свете и я объявляю вам другой год. Доношу вам господа начальство и люди, что меня, Бога Отца Христа Андрея висма Обидели в этом Году спалили деревню и жену Детей выгнали по полю и по деревням и по лесу. Хорошо как было им трудно то я и Бог, не хотел бы этого описать».

«Психиатрический» подход Карпова заключается в том, что в тех или иных образцах творчества он усматривает симптомы душевных болезней — и надо сказать, что для этого и правда необходим взгляд профессионала, потому что без его комментариев стихотворение параноика невозможно сходу отличить от стихотворения больного ранним слабоумием, не говоря уже о том, что и то, и другое в равной степени напоминает типичные произведения обитателей сайта «Стихи.ру». А некоторые тексты и вовсе кажутся весьма актуальными. Например, текст, принадлежащий перу «малограмотного железнодорожного служащего, поступившего в больницу со значительным распадом интеллекта», и сейчас вполне отвечает духу большинства дискуссий вокруг личности Льва Толстого:

«Обращение к Вечному и Великому духу Толстого. Великий воплотитель Любви ко всякому дыханию. Гордость и слава своей родины. Ты много людям сделал добра, но то непостижимое для человеческого разума начало, которое интуитивно называют богом, дало Тебе не все. Под конец своей жизни земной, имея уже всемирную славу, Ты заболел не выгодной для временной жизни человека на земле душевной болезнью — манией опрощения. Счастье для людей, признавших в тебе гения, что ты заболел такою скромною болезнью; но мог заболеть и манией беспутства или распутства и такая болезнь есть. Тебе поверили бы, как гению, познавшему Истину, и ты бы принес еще больше вреда. Зачем ты русского гения обул в лапти. Между тем как американский гений является властелином всех земных благ, данных Богом для поддержания временной жизни на земле. Великая Россия не беднее Америки природными полезностями, которые необходимо превратить в ценности на удовлетворение потребностей, а для этого нужен труд — та же молитва. Бог любит молитву, да не такую, какую мы творим: Бог любит труд. Святая Русь издревле славилась богатырями и всегда была богатырской, поэтому странно, как через столько сотен лет ее гений оказался в лаптях. (Лаптях) Искренне жаль».

Практически каждый цитируемый образец такого рода Карпов снабжает обширным комментарием, в котором излагает свой профессиональный взгляд на детали, позволяющие приблизиться к постановке диагноза. Надо полагать, что по тем временам детальный анализ творчества душевнобольных и правда был серьезным подспорьем в диагностике — спустя сто лет как минимум любопытно узнавать о том, каким образом психиатрия трактовала те или иные особенности творческого процесса больных:

«Эпилептик рисует и пишет медленно; во время рисования его карандаш или кисть как будто прилипают к одному месту, и долго больной не может перейти к штрихам на другом месте. Это прилипание кладет отпечаток на весь рисунок».

Фото: Антон Селезнёв / Invalid Books

Фото: Антон Селезнёв / Invalid Books

Но практическим пособием по диагностике книгу Карпова назвать, конечно, нельзя. Во-первых, он и не ставил себе таких целей, а во-вторых, попытки связать разные особенности творчества больных с их психическими недугами часто оказываются умозрительными, и в результате приходится обходиться максимально расплывчатыми формулировками вроде этой: «При наличии данного заболевания под влиянием каких-то внутренних причин больной впадает в особое состояние, благодаря которому у него открываются способности, ранее не проявлявшиеся».

Не говоря уже о том, что спустя сто лет многие постулаты Карпова, вероятно, утратили актуальность. Чтобы рассуждать об этом, мы не обладаем должными компетенциями (хотя статья соответствующей тематики в новом издании явно не помешала бы), но это понятно даже на уровне терминов (взять хотя бы устаревшие «раннее слабоумие» или «циркулярный психоз») — что уж тут говорить о деталях практического подхода к лечению.

Зачем же в таком случае эта книга нужна в 2022 году? Да, у Карпова век назад была вполне четкая миссия, которую он декларировал, у нынешних издателей тоже есть миссия, которую они прописывают прямым текстом, но все же кажется, что при этом у читателя остается пространство для интерпретации. Пожалуй, если смотреть на факт издания этой книги чуть шире, чем, например, с точки зрения современного искусствоведения, то она неизбежно натолкнет вас на размышления о природе Другого и о том, насколько зыбки оказываются все границы, которые мы пытаемся очерчивать, чтобы сохранить и обозначить те или иные явления.

В этом смысле странно, что книга осталась незамеченной в отечественной художественной среде начала прошлого века — она практически никак не повлияла на авангардистов и не была ими оценена. А вот обратная ситуация вполне себе имела место — на самого Карпова оказала огромное влияние встреча с Михаилом Врубелем, у которого врач диагностировал «циркулярный психоз» (сегодня известный нам как биполярное аффективное расстройство).

«Врубель создал новый вид живописи, красочная гамма которой представляет из себя как бы сочетание большого количества разноцветных камней, создающих врубелевский рисунок. Краски Врубеля и оживают, и влекут к себе, и заставляют разгадывать переживания, свойственные творцу в период его творчества. Среди картин Врубеля особенно выделяется мифическая идея демона. <...> Картины Врубеля имеют очень мало связи с реальной действительностью; они являются продуктами его творческой фантазии; даже портреты, которые он рисовал с натуры, одухотворялись его творческим процессом и не несли на себе сухости, присущей портрету вообще».

В качестве иллюстрации Карпов приводит один из рисунков Врубеля 1904 года, не забывая упомянуть, что это чуть ли не единственный экземпляр, не уничтоженный автором. Психиатру удалось сохранить экземпляр, поскольку художник лично вручил ему рисунок сразу после того, как закончил работу. Но это — исключительный случай. Огромная заслуга Карпова в том, что он уделяет внимание не только исключительным и знаменитым пациентам, но и людям безвестным, на чье творчество никто и никогда не обратил бы никакого внимания.

Фото: Антон Селезнёв / Invalid Books

Фото: Антон Селезнёв / Invalid Books

Карпов всю жизнь доказывал его исключительную значимость, но в итоге его огромная коллекция, состоящая из тысяч рисунков, картин, набросков и текстов пациентов, попросту исчезла. Судьба ее неизвестна до сих пор — многие исследователи пытались отыскать ее следы, но не добились ровным счетом ничего. Издатель Invalid Books даже разместил в самом конце переизданной книги примечание: «Будем признательны за любые новые сведения о судьбе Павла Ивановича Карпова и его коллекции».

Такая же судьба в тридцатые годы прошлого века постигла и многие другие коллекции, собранные отечественными психиатрами. Говорить об абстрактном «непонимании общества» тут не стоит, хотя, конечно, образ уборщицы, выбрасывающей на помойку бесценные собрания картин (этот образ фигурирует и в тексте Петуховой), соблазнительно символичен. За этой катастрофой стояли вполне конкретные исторические причины — эксперименты новаторов от психиатрии оказались слишком смелыми для своего времени, не вписались в советские реалии и были принудительно свернуты. Стал ли сам Карпов жертвой репрессий — неизвестно, обстоятельства первых и последних лет его жизни не ясны, и даже запросы, посланные исследователями в ФСБ, не прояснили ситуацию (все, что удалось установить на текущий момент, — год смерти и местонахождение могил врача и его ближайших родственников). Но одно можно сказать наверняка: он стал жертвой собственных иллюзий и идеалистических воззрений. Во вступлении к своей книге он пишет, что видит одной из основных своих задач развенчание негативных мифов вокруг психиатрических лечебниц, которые, вопреки общественному мнению, сильно гуманизировались и далеко ушли от средневековых ужасов, а отношение к больным год от года меняется в лучшую сторону. Книга, напомним, вышла в 1926 году — когда уже активно формировалась система, которую даже на раннем этапе трудно было назвать гуманной и прогрессивной и которая в итоге привела к развитию карательной психиатрии — явления, которое и с развалом СССР никуда не исчезло и с которым мы сталкиваемся даже сегодня, в 2022 году. Пессимистичный вывод о том, что за сотню лет, прошедших с момента публикации книги, ничего особо не изменилось, рефреном повторяется и в сопроводительном тексте, и в издательской аннотации.

Особенно драматичным этот сюжет становится, если судьбу Карпова сравнить (а это сравнение абсолютно неизбежно) с судьбой его западного коллеги Ханса Принцхорна — немецкого психиатра и собирателя искусства, на пару лет раньше опубликовавшего книгу «Художественное творчество душевнобольных». Значительная часть коллекции Принцхорна сохранилась до наших дней, пережив даже нацистский режим, а о коллекции Карпова мы сегодня можем судить только по иллюстрациям, попавшим в монографию. И тем не менее даже такой ограниченный материал задает самое широкое поле для дискуссии, потому что подходы Принцхорна и Карпова принципиально отличались. В обществе тех лет — как и сейчас, опять же — не было единой точки зрения по поводу того, стоит ли воспринимать творчество душевнобольных как нечто самодостаточное. Например, Вальтер Беньямин, который 30 декабря 1926 года посетил выставку из собрания Карпова в Политехническом музее, счел, что «с художественной точки зрения материал был неинтересен, но хорошо организован и наверняка может быть использован в науке».

Фото: Антон Селезнёв / Invalid Books

Фото: Антон Селезнёв / Invalid Books

И если Принцхорну не близка столь утилитарная точка зрения, то Карпов всецело разделяет ее. Возможно, правда, что только умом, а не сердцем: в его тексте бросается в глаза эмоциональность, которую врач как будто бы пытается держать в рамках («Павел Иванович очень вдохновлен предметом своего исследования — местами текст даже становится поэтическим и лирическим», — пишет современный издатель его книги Константин Ставров). Действительно, некоторые работы Карпов описывает очень воодушевленно и экспрессивно — видно, что картины поражают его с чисто художественной точки зрения. Но при этом он постоянно декларирует прагматичное отношение к авторам: творцы с психическими особенностями интересуют его не столько сами по себе, сколько с точки зрения общественной пользы. Психиатр не раз возвращается к рассуждениям о гениальности и помешательстве, о великих безумцах и о том, что большинство по-настоящему великих писателей, ученых и изобретателей, безусловно, были психически нездоровы, а значит, пациенты клиник в теории могут быть полезны обществу и способствовать его развитию как никто другой.

Конечно, в наши дни, спустя почти сто лет после публикации, книга Карпова не выглядит какой-то исключительно прогрессивной, но ее и странно судить по критериям сегодняшнего дня. Хотя такие попытки и предпринимаются: в частности, автора осторожно критикуют за то, что все герои его книги остаются анонимными — в отличие от Принцхорна, он явно не стремится признавать за ними субъектность. Но, во-первых, причиной тому могли послужить банальные юридические требования. Во-вторых, не стоит забывать о фундаментальной разнице подходов: если Принцхорн рассматривал своих пациентов в первую очередь как художников, то Карпов все же придерживался чисто профессионального взгляда на их искусство. И тут, пожалуй, нет никакого смысла спорить о том, какой подход лучше: да, первый может показаться нам более гуманным и прогрессивным, зато второй сделал несоизмеримо больше для становления арт-терапии в ее современном виде.

Вопрос выбора подхода по-прежнему открыт. За сто лет действительно не так уж много поменялось. Грань между чистым искусством и продуктом арт-терапии по-прежнему не стерта, полной инклюзии все еще нет даже в самых прогрессивных сферах, психоневрологические интернаты до сих пор напоминают концлагеря, а карательная психиатрия лишь немного видоизменилась, но никуда не ушла. Пройдет еще сто лет, потом еще сто — и никаких изменений по-прежнему не будет, если только мы не будем постоянно напоминать себе о необходимости стирать все возможные границы между собой и ближними, даже если они кажутся нам какими-то «иными». В этом смысле, конечно, переиздание книги Карпова сегодня и всегда актуально настолько, насколько в принципе возможно.