Изысканный гибрид леопарда и верблюда: книги недели

Что спрашивать в книжных

Рита Томас

Французские доносы на русских, демоническая меланхоличность обезьян и тяготы жизни дочери Лакана: долгожданный пятничный обзор книжных новинок, подготовленный для вас безотказными редакторами сайта «Горький».

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Сост. Денис Кондаков, Александр Строев. Русские парижане глазами французской полиции ХVIII века. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Перевод с французского Дениса Кондакова. Содержание

Русские люди, посещавшие Париж в XVIII веке, среди всех достопримечательностей французской столицы отмечали полицию, которая, по выражению Дениса Фонвизина, «славна в Европе». Слава эта заключалась в том, что полицмейстер, «как невидимый дух, присутствует везде, слышит всех беседы, видит всех деяния, и, кроме одних помышлений человеческих, ничто от него не скрыто».

В общем, тот самый «цифровой концлагерь», которым нас пугают технопессимисты, кивая на условный Китай, — но тремя веками ранее и полностью аналоговый. Любопытно, что Фонвизин, рассказывая соотечественникам о чудесных парижских городовых, отмечал: с насильственными преступлениями тотальный надзор помогает бороться примерно никак, зато негодование вызывает повсеместное — как среди интеллигенции, так и среди «простых людей».

И все же благодаря усиленной работе полиции нравов и развернутой системе слежки за иностранцами мы обладаем огромными архивами всевозможных донесений на людей, имена которых нам известны с малолетства. Денис Кондаков и Александр Строев провели колоссальную работу, занявшую более десяти лет, чтобы составить объемистую книгу, которая теперь доступна и на русском языке.

Галерея, что называется, живописная. Вот, например, лишь один эпизод из донесений на родственников Александра Сергеевича Пушкина:

«Г-н Пушкин из Санкт-Петербурга, майор на службе российской императрицы, прибыл в наш город некоторое время тому из Италии и остановился в Индийской гостинице на Поперечной улице Святого Гонория.

Сей дворянин приходится братом тому Пушкину, коий был арестован по приказу короля 26 сентября 1761 года и препровожден в Фор-Левек по требованию многих частных лиц за мошенничество.

Прежде того времени российская императрица, пожелав вознаградить г-на Вольтера за труды по истории России, поручила Пушкину передать ему свой портрет, украшенный бриллиантами; тот же продал драгоценные камни, а вырученные деньги растратил».

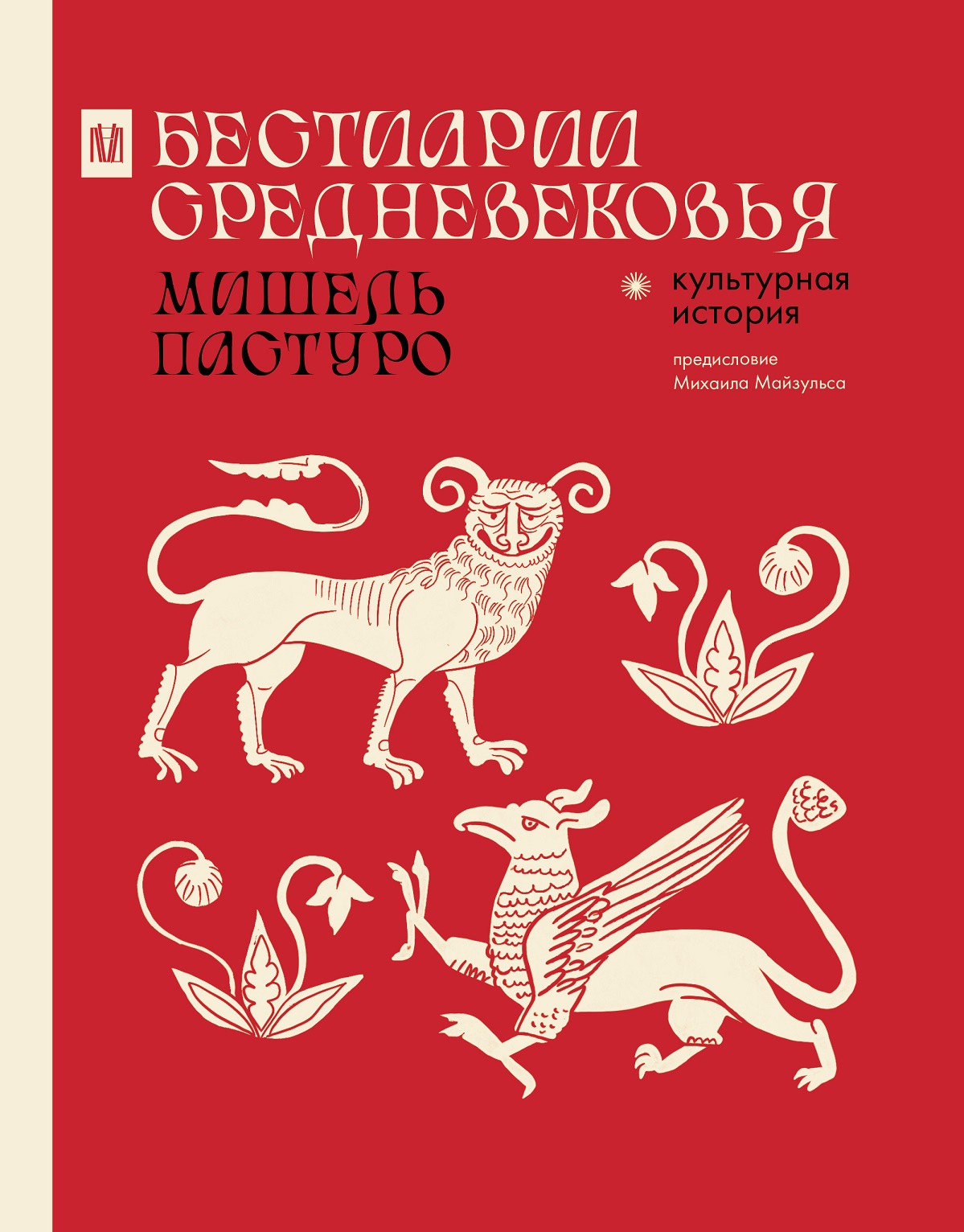

Мишель Пастуро. Бестиарии Средневековья. М.: Лед, 2025. Перевод с французского Дениса Голованенко. Содержание, фрагмент

Испокон веков человек всматривается в животных в надежде увидеть в них что-то сообщающее о природе человека. И, что характерно, видит. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить греческие басни, анималистические сказки, труды Пришвина, современные исследования, направленные в том числе на утверждение прав животных.

Средневековые бестиарии тоже через научное знание, доступное их авторам, стремились описать прежде всего человека, под которым подразумевали, естественно, человека христианского. Животный мир становится своего рода языком для говорения об отношениях людей с Господом и между собой: одни неведомые зверушки в представлениях составителей бестиариев олицетворяли пороки, другие — способы их преодоления, третьи же вообще непонятно, зачем нужны, но тоже твари Божьи. В общем, все как у людей.

Классик медиевистики Мишель Пастуро предоставляет возможность вчитаться в эти удивительные произведения и увидеть в них нечто большее, чем забавные картинки из манускриптов и «наивные» истории о камелопарде — изысканном гибриде леопарда и верблюда, живущем в Эфиопии. С комментариями Пастуро все эти сами по себе чудесные документы становятся грандиозным свидетельством интеллектуальной жизни огромной эпохи.

«Авторы бестиариев подробно рассказывают о многообразии обличий обезьян — еще одном свойстве, сближающем их с демонами. У некоторых из них есть хвост, у других — нет; у некоторых — бородка; у одних — длинная шерсть и некое подобие шевелюры, другие абсолютно гладкие, особенно в задней части, невыносимо гнусной. Характер обезьяны тоже переменчив: в новолуние и при растущей луне она весела и игрива, но при убывающей — меланхолична и мрачна. Надо заметить, в Средние века меланхолией не восторгались и не романтизировали ее — совсем наоборот, это состояние считалось болезнью, можно сказать пороком».

Сибилла Лакан. Имя Отца. В тени Жака Лакана. М.: КоЛибри, 2025. Перевод с французского Екатерины Березниковой. Содержание, фрагмент

В этой книге под одной обложкой собраны воспоминания Сибиллы Лакан, посвященные ее родителям — психоаналитику Жаку Лакану и художнице Мари-Луиз Блонден. Оба произведения фрагментарны, пунктирны и заражены тяжелой меланхолией, которая заставила автора забрать у себя жизнь в возрасте 72 лет.

Известный эпизод: в 1949 году, когда Сибилле Лакан и ее старшему брату Тибо было примерно девять и десять, они возвращались домой из Булонского леса и увидели машину, остановившуюся на перекрестке. Дети узнали в водителе своего отца, Жака Лакана; они побежали к нему, окликая: «Папа, папа!» Заметив их, великий психоаналитик завел мотор и тут же уехал. Сибилла и Тибо не знали, что и думать, — и кем были женщина на пассажирском сиденье и маленькая девочка на заднем?

«Отец» Сибиллы Лакан — это повесть о родителе, который скорее отсутствовал, чем присутствовал. Лакан оставил свою первую семью ради новой партнерши и еще одной дочери, родившейся через несколько месяцев после Сибиллы. В течение многих лет эта дочь, Жюдит, оставалась единственным публично признанным ребенком Лакана, хотя и не носила (по французскому закону) его фамилию.

Воспоминания Сибиллы и ведут диалог, и спорят с концептуальными построениями Лакана, и, наконец, служат недвусмысленным свидетельством того, что человек, озабоченный виртуозными теориями отцовства, на практике был паршивым папашей. В связи с этим книгу несчастной Сибиллы, всю жизнь мучавшуюся от душевной хвори, с которой не мог справиться психоанализ, следует рассматривать как фундаментальный апофатический ответ на вопрос: что же такое быть отцом?

Как ни странно, ответ на аналогичный вопрос о матери, если судить по второй мемуарной повести в книге, кажется куда менее очевидным. «Многоточие» касается фигуры Мари-Луиз лишь скользящими движениями, оставляя много пространства для умолчаний, от чего, пожалуй, болезненное ощущение, которое вызывает этот текст, становится только острее.

«Я спускаюсь в потусторонний мир и там встречаю маму. Она одна, совершенно одна. На ее гладком и бледном лице читается невыразимая грусть. Она бесцельно ходит, бродит без конца в некоем сумрачном подземелье. Она говорит мне: „Никого нет, мне скучно (и это слово особенно раздирает сердце, ведь она так боялась скуки), здесь я не с живыми и не с мертвыми“. Я подумала о ее матери и обожаемой дочери, которых мама здесь не нашла, и подумала о нас, оставшихся на земле, которых мама навсегда покинула. И небытие показалось мне в тысячу раз лучше этого: мама была живой мертвой в неизвестном месте, отрезанная от живых и от мертвых, навечно обреченная на одиночество».

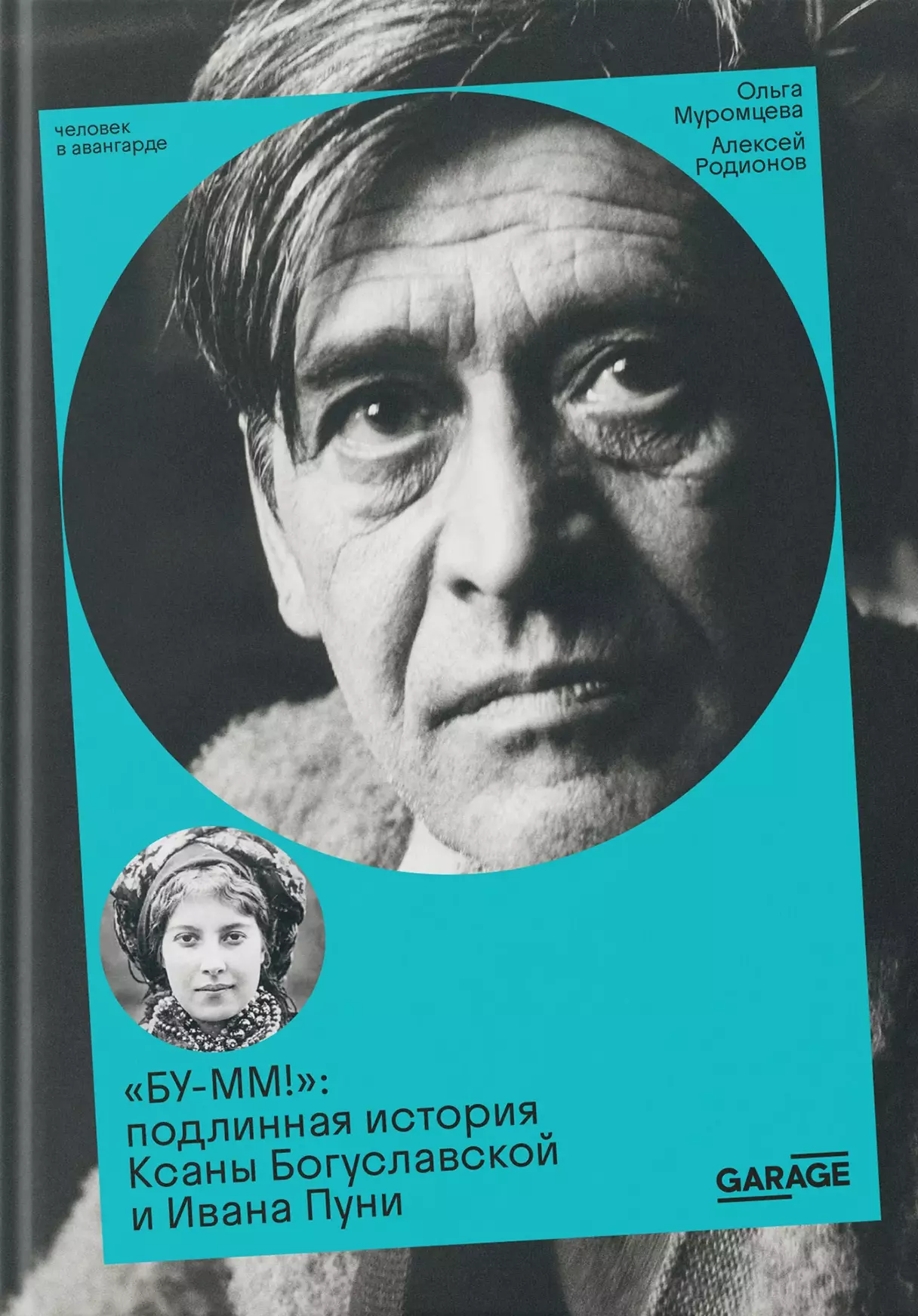

Ольга Муромцева, Алексей Родионов. «БУ-ММ!»: подлинная история Ксаны Богуславской и Ивана Пуни. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2025. Содержание

В центре этой книги — художник Иван Пуни, ближайший соратник Казимира Малевича и соорганизатор двух программных выставок левого искусства: «Трамвай В» и «0,10». Громко заявив о себе в середине 1910-х, он затем сотрудничал с новыми властями, преподавал в Свободных художественных мастерских, работал в витебской среде Марка Шагала. В начале 1920-х произвел фурор в Берлине экспозицией в галерее «Штурм» и серией публичных выступлений, после чего эмигрировал во Францию, где постепенно вошел в круг художников парижской школы.

Репутация героя авангарда и широкая известность закрепились за ним уже посмертно — прежде всего благодаря усилиям его жены Ксении Леонидовны Богуславской. Ее роль — личной менеджерки и незаменимого партнера в их творческом тандеме — заслуживает самостоятельного внимания, которое авторы книги ей охотно оказывают: Ксана, как ее называли, оказалась соавторкой мифологизированной истории прогрессивного русского искусства, которую Муромцева и Родионов тщательно деконструируют.

Двойная «демистифицированная» биография организована в форме чередующихся глав о ранних годах героев, за которыми следуют совместные портреты по ключевым периодам, а завершается все главами «Ксана после Вани» и «Ваня после Ксаны». Издание следует решительным образом рекомендовать всем, кто интересуется авангардом и кого сложно напугать плотнейшим, основанным на архивных материалах повествованием.

«В целом живописная манера Пуни оставалась вполне узнаваемой на протяжении последних 14 лет его жизни. Иногда он возвращался к предыдущей более свободной манере, но уже никогда — к более ранним стадиям. Пуни охотно использовал все свои удачные находки 1930-х годов. Это подчеркнутая рукодельность, индивидуальность и неповторимость работы, ее „неправильность“, достигаемая за счет свободных, неровных линий и мазков, нарочитой неуклюжести форм; этой же цели служили бывшие в употреблении „пожеванные“ холсты с кракелюрами и осыпями. Иван имел привычку класть свои холсты под ковер мастерской, где они полузабытые лежали годами, обретая соответствующий его намерениям вид».

Андрей Андреев. Александр I. М.: Молодая гвардия, 2025. Содержание

В характере и правлении Александра I было немало причудливого: чего стоит только его экстравагантное увлечение идеями французской революции, сделавшее бы честь любому абсолютному монарху; или война с Наполеоном, которая велась настолько поперек всяких правил, словно бы конечной ее целью было свести французского императора с ума; или его религиозный поворот после победы, в результате которого сочиненный самодержцем Акт Священного союза, объединявший Россию, Австрию и Пруссию, полнился туманными мистическими формулировками вроде этой: «Самодержец не иной подлинно есть, как Тот, Кому собственно принадлежит держава, поелику в Нем едином обретаются сокровища любви, ведения и премудрости бесконечные, то есть Бог, наш Божественный Спаситель Иисус Христос, Глагол Всевышнего, Слово жизни» — согласитесь, неплохо для важнейшего международного документа своего времени. Однако все это, как и недоделанность большинства внутренних реформ, как и несоответствие устремлений Александра фактическому положению дел, не помешало ему остаться в истории России одним из лучших ее правителей, и дело тут, конечно, в его личности, характере и воспитании. В сложном переплетении этих факторов пытается разобраться Андрей Андреев в новой биографии императора, вышедшей в серии «ЖЗЛ»: спокойный тон и фундированность этого исследования в высшей степени подкупают.

«Не ограничившись публичными заявлениями, царь сделал еще один символический жест: он направил находившегося в его ставке генерал-адьютанта А. Д. Балашова к Наполеону, чтобы тот передал личное неудовольствие Александра І по поводу начавшегося конфликта. Балашов имел с Наполеоном разговор, который также превратился в расхожий исторический миф (и даже вошел в роман Л. Н. Толстого „Война и мир“), поскольку в нем Наполеон якобы поинтересовался, какая дорога ведет в Москву, на что Балашов гордо ему заявил: та, что проходит через Полтаву. Абсурдность этого разговора, помимо неуместной заносчивости, которую якобы проявляет здесь Балашов, заключена еще и в том, что, судя по всему, ни о какой Москве Наполеон в тот момент не помышлял».