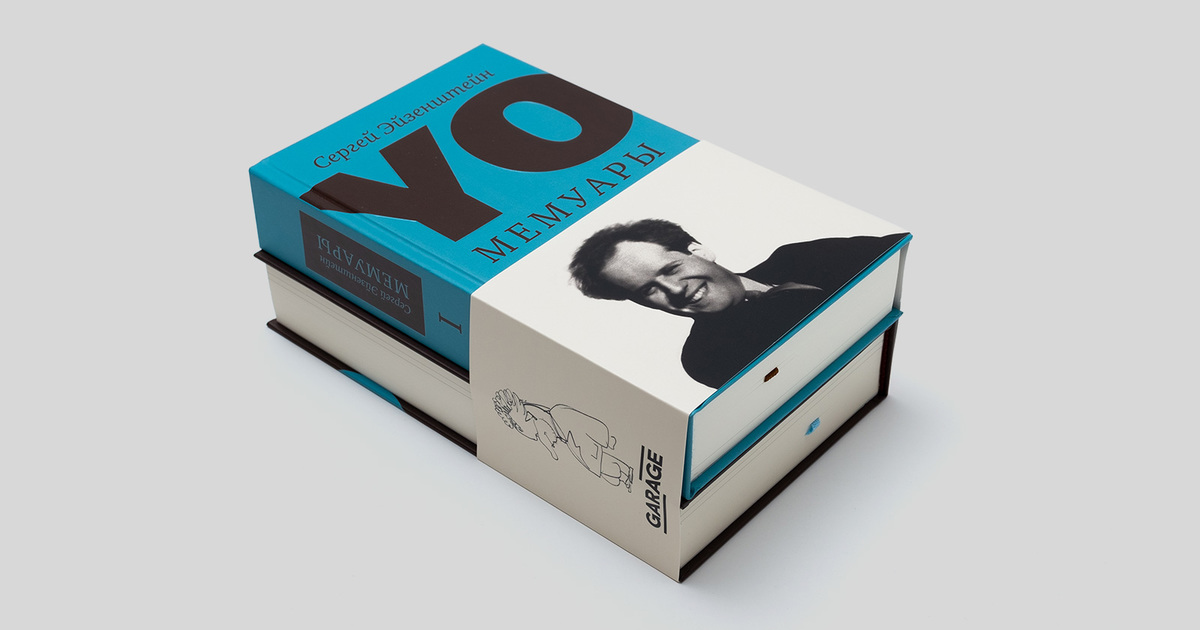

Сергей Эйзенштейн. Yo. Мемуары: В 2 т. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019

Еду ли я в санаторий.

Еду ли из города в город.

Еду ли на курорт.

В киноэкспедицию или с места на место — меня прежде всего беспокоит вопрос: какие книги-спутники последуют за мной?

Мне безразличен разнобой между галстуком и носками, цветом шляпы и фактурой пиджака (если они не в картине, а на мне!). Но книга с книгой должны вязаться в дороге так же, как вяжутся прощальные или дорожные букеты.

Предполагаемый ландшафт тоже не без влияния на их выбор. Часто не по гармонии, а скорее по контрасту.

Книга и дорога.

Путь сквозь страницы и путь сквозь горы, степи и равнины. Стихи я не понимаю и никогда ими не занимался.

Но стук колес и ритм прозы — для меня сочетание необходимейшее.

Сочетание началось очень рано.

Папенька с маменькой разъехались в раннем моем детстве.

Я остался с папенькой в Риге. Маменька укатили в Петербург. Каждое Рождество я ездил посещать маменьку в Питер.

С самого нежного возраста меня упрятывали вечером в вагон в городе Риге, а продирал я глаза утром в Петербурге.

Всегда брал с собой для чтения книжки.

Самой первой был «Вий» Гоголя.

«Старосветские помещики», «Иван Иванович и Иван Никифорович», «Заколдованное место» и, конечно, «Страшная месть» — в издании Павленкова с картинками — были моим первым железнодорожным «чтивом».

Книге сопутствовал кулек леденцов: либо зеленоватые, прозрачные, как оникс, «дюшес», либо пестроцветная «малютка». Часто засыпал с книжкой в руках и леденцом в зубах.

Утром щемило за щекой, где за ночь полурастворялся остаток леденца.

Передвижение и книга — неразрывны.

И вот уже в Гражданскую войну я вижу себя снова с книгой в любых скитаниях моего военного строительства. То в Новосокольниках с Шопенгауэром в тени теплушки, под вагоном, в ожидании перецепления эшелона.

Под вагоном веет прохладой, и параграфы «Парергов и паралипоменов» из маленького немецкого издания аккуратно укладываются в памяти.

Тут же рядом укладываются театральные заметки Клейста и Иммермана.

Слова Клейста о правильном органическом движении укладываются в чувства именно здесь: «Истинно органичное движение доступно лишь марионетке или полубогу» (органичное в смысле механики, отвечающей законам природы и закону тяжести прежде всего).

Учение о «сверхмарионетке» Крэга или первые два-три положения биомеханики в дальнейшем лягут в это проторенное Клейстом русло.

...А вот из Двинска в Десну многодневным рейсом скользят две баржи, груженные строительным участком нашего военного строительства.

Среди мешков, ящиков, лопат и кирко-мотыг я вижу себя.

В руках — крошечный томик.

Автор — Библиофил Жакоб (псевдоним Поля Лакруа), которого мы все так хорошо знаем по его отдельным тяжелым, розовым с золотым обрезом томам, посвященным отдельным векам культуры и [истории] костюма во Франции.

Сухие, скверно перерисованные как для стальных, так и для литографированных цветных [воспроизведений], репродукции этих книг бездушны.

Из линий костюма, ритма ракурса фигур, пропорций выветрен неподражаемый дух эпохи, сохранившийся в скульптуре, в гобелене, в тканом рисунке, в резной кости.

Хуже их разве что бесчисленные тома «Истории костюма» Расине, из которой тоже невозможно вычитать ни движения, ни характера людей, ни манеры носить костюм, ни манеры двигаться.

Костюм можно изучать только по репродукциям с подлинных картин, скульптуры, саркофагов, миниатюр, а не по этим кастрированным картинкам.

Но тексты Лакруа хороши.

Увлекательны и рассказы Библиофила Жакоба.

Как литература — они также суховаты и угловаты и не умеют передать живости и живого дыхания прошлого.

За это его ругает еще Бальзак.

Но как информация о прошлом они увлекательны.

...Баржа скользит. Впереди предстоит строить мост и предмостные укрепления.

А пока зачитываешься тем, как в Сену проваливается Старый мост, облепленный домиками и лавчонками, как большинство мостов прошлого. (Вспомним Понте Веккио во Флоренции.) На его месте возникает новый мост — романтический и удивительный Новый мост (Pont-Neuf).

Боже мой! Сколько романтики связано с ним!

Тут дерутся на рапирах мушкетеры Дюма.

Тут где-то с подмостков кричит Табарен: «Почему собака подымает ногу?»

Тут рвут зубы шарлатаны и продают «орвиетан» волшебники-доктора.

Наискосок — башня Буридана, в нее я совсем недавно успел влюбиться на офорте Калло.

Посредине — конная статуя Генриха IV.

Сколько таинственных фигур в плащах и широких шляпах встречаются здесь при лунном свете на страницах романов! Вот проскользнул Арсен Люпен.

Вот твердой поступью прошел Жавер.

А вот зловещей тенью стоит Фантомас.

Вот — герой Поля Феваля Рокамболь или капитан Фракасс. Вот в сторону своих логовищ двигаются обитатели Кур-де-Миракль. Позже в Париже мне укажут, что Cour des Miracles был на том месте, где сейчас редакция газеты «L’Intransigeant». Думы полны этой сменой Старого моста Новым...

...а сам уже носишься по берегу, выравнивая спуск к мосту, с двух концов врастающему в Десну. Посередине реки носится катер производителя работ. И мощный голос, вырывающийся из этой сутулой, в высоких сапогах и путейской шапке фигуры, звонким матом, как шрапнелью, ударяет в оба берега:

«Техник! Ра-та-та-та-та... Почему не готовы спуски?..»

Техник — это я.

Неважный техник. Слишком романтичный техник, чья голова совсем не ко времени и не к месту полна Парижем XV века.

А несколько лет спустя этот же техник будет ползать по фермам под Дворцовым мостом в Ленинграде и обсуждать с мостовыми механиками, как лучше несколько раз успеть развести мост в течение того получаса — от 6 часов до 6 [часов] 30 минут утра, когда мосту положено подыматься.

Солнце занимает нужное положение в 6 часов 10 минут. Мост должен быть опущен в 6 часов 30 минут.

Иначе трамваи опаздывают на Финляндский вокзал и ответный ток пассажиров из пригородов опаздывает на заводы и фабрики.

Мы это знаем хорошо!

В последний день работы, обманув бдительность механиков, увлеченных действием наверху, мы задержали челюсти моста раскрытыми на десять минут дольше.

И что было: скандалов, срывов работ, опозданий и неприятностей!

Но, ей-богу, нельзя нас винить!

У нас всего-навсего двадцать минут в день.

И за эти двадцать минут надо и убить белую лошадь, бешено мчащуюся с извозчичьей пролеткой, и дать упасть златокудрой девице, и дать начать расходиться половинам моста, тянуться золотым волосам над бездонной пропастью, повисать убитой лошади и пролетке на вздымающейся в небо лопасти моста, срываться пролетке...

На экране это мелькнет даже не в двадцать минут.

А на съемку нужны часы!

И день за днем по двадцатиминутной «столовой ложке» съемки выколачиваем мы кусок за куском монтажные фрагменты сцены, увенчивающие расстрел 3–5 июля 1917 года на углу Садовой и Невского.

Угодно же было Господу Богу, чтобы, просняв в Зимнем дворце в библиотеке Николая целую ночь «интерьеры» для сцены штурма дворца, я под утро высунулся в окно и увидел гигантские лопасти Дворцового моста, как руки утопающего, воздетые к небу.

И вот уже в порядке видения лопасти моста обрастают разбитой пролеткой, подстреленной лошадью, а скользящие по ним золотистые лучи становятся волосами погибающей златокудрой девушки...

Вот почему для съемок наиболее сильной сцены в картине «Октябрь» бывший техник лазает по механическому чреву Дворцового моста и спорит с механиками о возможностях ритма и темпа разводки моста.

Потом мост разрастется в символ, в символ разъединения центра города и рабочих окраин в июльские дни.

В прямом — тактическом — смысле, но и в том смысле, что рабочие массы в июле семнадцатого года еще не до конца сплочены вокруг организующего ядра большевиков.

А это вызовет к жизни для начала октябрьского дня картину другого моста — на этот раз соседа Дворцового — Николаевского. Рядом с ним стоит историческая «Аврора». Она специально пожаловала к нам из Кронштадта, чтобы принять участие в воссоздании событий живой истории.

Николаевский мост вертится по горизонтали.

И резкий его поворот на замыкание, на соединение районов и центра, вопреки приказу Временного правительства и на этот раз развести мосты, начнет собой каскад событий, навсегда резко повернувших ход истории.

Маленький Банковский мост через Крюков канал с золочеными грифами не останется в обиде.

Он повторит в пародийном аспекте мысль о единстве и солидарности.

Это в середине его вырастет громадная фигура матроса — брата тех матросов, что сводят воедино Николаевский мост, и балтийского потомка тех черноморцев, что проходили на «Потемкине» сквозь адмиральскую эскадру. Одним подъемом мощной ручищи он обратит в бегство процессию старцев — последний оплот сторонников реакции во главе с городским головой Шрейдером.

Крикливо и кичливо идут они к Зимнему дворцу на поддержку своих ставленников и носителей своих идеалов — покинутых бежавшим Керенским «десяти министров-капиталистов».

И мокрыми курами драпают они мимо невозмутимых грифов по узеньким мосткам между Казанским собором и Государственным банком, такие же жалкие, как жалок размером этот мостик в сравнении с Троицким и Литейным, Дворцовым и Николаевским, по которым лавиной движутся из-за невских рабочих районов мощные потоки победного пролетариата.

Так, случайно схваченный на рассвете силуэт разведенного моста вырастает в образ, разветвляется в систему образов, подымается до символа двух протянутых друг к другу в крепком пожатии рук и входит структурным каркасом в построение целого фильма.

Только перегруженность подробностями и спешка, мешающая монтажно отчеканить окончательную форму фильма, скрывают эту структуру настолько, что она ускользает от анализа даже тех, которые считают «Октябрь» значительнее «Потемкина». И эта же вечная киноспешка просто губит еще один мост — Новгородский мост в «Александре Невском».

На нем была снята сцена известных кулачных боев между Софийской и Торговой частями древнего города.

По линии личного сюжета здесь впервые романтически встречаются Васька Буслай и Василиса. И здесь в разгар драки впервые Васька восторженно кричит: «Хороша девка!» — получив от Василисы с полного размаха в зубы.

Мне очень жаль этой лирической завязки отношений двух романтических героев. Мне очень жаль и тех отчаянных ребят, что в октябре месяце летали с моста в холодную воду пруда на Потылихе, через который был переброшен этот мост «через Волхов».

Но больше всего жаль, что в корзину полетела вся сцена. Торопясь к сдаче в срок, мы не могли задержаться на том, чтобы доработать в монтаже и звуке этот эпизод.

Наступит ли в кинематографе когда-нибудь время, когда поймут, как важно время не только в секундах на экране, но и творческими часами за монтажным столом, днями звукозаписи, неделями перезаписи и отделки готовых фильмов?!! Ведь в эти дни-то и вьется самая тонкая, жизненная и живая ткань организма фильма, и в сложных ходах звукозрительного контрапункта родится законченный фильм!

...Интересно, что и само увлечение принципом контрапункта как сочетания бесчисленных самостоятельных отдельных действий, сплетенных в строгое очертание временем, родилось у меня из мостовых работ, из живого соучастия в учебной постройке понтонных мостов через Неву в лагере школы прапорщиков в Ижоре.

Это было тоже в семнадцатом году, — но в семнадцатом году не экранном! — а подлинном.

Незадолго до тех месяцев, когда с винтовкой в руках мы стояли в мглистом ночном карауле, всей школой охраняя один из подступов к Петрограду от ожидавшихся полчищ Корнилова и «Дикой дивизии».

И даже тут я помню: в кармане шинели, по другую сторону от кобуры на поясе, на всякий случай — томик «Путевых заметок» Дюрера.

От времени до времени мы ходили греться в запрятанную будочку, где что-то коптело фитильком!..

В «Александре Невском», чтобы выгадать длину, мост был косо переброшен через студийный пруд.

Интересно, что не логика, а воспоминания заставили это сделать!

Есть такой реальный мост, но здесь, наперекор и логике, и стихии, он тоже перекинут наискось через реку. Это — мост в городе Люцерне.

Крытый крышей во всю свою длину.

С бесчисленными картинами маслом, свисающими под крышей через каждый пролет, он не может не поразить очарованного странника по Швейцарии своим косым положением через реку. Объяснения этому странному явлению я так и не получил. Сострил, дразня швейцарцев, что они, по-видимому, выстроили слишком длинный мост и, перекрывая им реку, иначе не могли его уложить от берега к берегу.

Затем забыл.

И вспомнил о нем уже на «Невском».

...Однако временный мост наш через Десну прямой, как струнка, и если немного волнист в отношении профиля, то разве оттого, что по-разному оседают козлы в разных частях речного дна.

И есть под чем оседать козлам!

Ночью будят нас грохот и шум.

Лязгая, с откосов торопятся лафеты.

Громыхают зарядные ящики.

Подпрыгивая, катятся пушки.

Треск.

Крики в темноте.

Затор.

Проломился пролет.

Он не был рассчитан на отступление.

Его строили для продвижения вперед.

Сейчас на него обрушилась ночная паника.

Но в дело вступают уже не растерянные мобилизованные жители города, а отборные саперы.

В полной темноте они возводят пролет.

Мелькают спины,

топоры,

балки.

И черный поток отходящих войск снова перекрещивает бегущие воды, бледнеющие отражением подымающейся зари.

Я листаю страницы «Принцессы Мален» на сваленном дереве.

Предмостное укрепление решено опоясать еще рядом окопов и колючей проволоки. В песке трудолюбиво роется местное население, с трепетом ожидая возвращения потоков, умчавшихся ночью в тыл.

«Принцесса Мален» не мешает понукать и прикрикивать, распоряжаться и объяснять, указывать и «вредно» ругаться. Впрочем, мы отлично ладим с моими подневольными. Кроме нескольких случаев отказа от работы, трудовых конфликтов не возникает.

Жалуется щуплый молодой брюнет в дымчатом пенсне, допотопном соломенном канотье с полосатой ленточкой и белом в полоску костюме. Он худощав и странно прыгает.

Вероятно — симулянт.

Но я ставлю его на какую-то легкую работу, не то считать доски, не то что-[то] в этом роде.

Мне не приходит в голову поизмываться над его белым костюмом.

Мне со смехом рассказывали мои коллеги, что вообще принято людей в белых костюмах ставить на «черную» работу — например, выгружать уголь или возиться с колесной мазью. В черных костюмах — заставлять выгружать мел или муку.

Среди присланных есть и местечковый юродивый. Бородатый, коротконогий, в высоком колпаке. Его дразнят мальчишки по всем правилам литературного шаблона.

Не понимая их жаргона, я догадываюсь, что они убеждают его прыгнуть в воду.

Внезапно юродивый прыгает в воду и начинает изображать утку, хлопающую крыльями. Восторг общий.

Население миролюбивое, перепуганное и растерянное.

В других местах бывало хуже.

Под Двинском, например, мобилизовали всех проституток. На окопах эти дамы задирали шелковые юбки и кричали, что у них такие «дни», когда трудиться нельзя.

Наперебой «предлагались», развалясь по брустверу, а потом уводили весь пригодный малочисленный мужской состав в кустарники...

Мои аккуратно роются в корневищах сосен и даже проявляют какой-то интерес к тому, как досками зашивать осыпающиеся песчаные стенки...

Конечно, ни принцессе Мален, ни маленькому Тентажилю никогда не снилось попасть в такую обстановку.

Впрочем, не снилось и Метерлинку, что в глубокой старости, бросив все, что он имел, ему придется спасаться от фашистского нашествия на маленькой лодочке, с одной лишь клеткой и двумя голубыми птичками в ней.

Бедного беженца из Бельгии и синих его птичек приютил Голливуд.

...Несколько недель спустя. Снова баржа.

Потом пересадка.

Потом Полоцк...

На этот раз — «Мемуары Сен-Симона».

Не Сен-Симона — утописта, а Сен-Симона — восхитительного стилиста и мемуариста XVIII века.

Любопытно вяжутся его ироничные и злые, поэтичные и необычайно живые характеристики и портреты придворных и родственников Людовика XIV с закоптелыми, рыжими кирпичными домишками вдоль кривых улочек Полоцка. Перекликается разве что высокий барочный костел.

Мой новый производитель работ, видимо, не чужд литературы. Но скорее — Буссенара, Стивенсона и Ксавье де Монтепена.

С дикой энергией он часами раздирает лопатой внутренности подземелья старого костела.

Затхлый коридор, вода, сочащаяся из стен. Склизкие камни под ногами. Хлипкий засос, в котором воет лопата, попадая в размокшую землю позади камней. Неверный огонь керосинового фонаря. Все как на обложке Пинкертона или «Пещеры Лейхтвейса». Все, что угодно, не считая потоков пота и разодранной гимнастерки. Но клада, клада, о котором нашептал ему кто-то из перепуганных горожан, в подпольном чреве костела, конечно, нет.

Никакой польский Кортес или капитан Кидд не скрыли здесь награбленных богатств. Не видно ни флоринов, ни дублонов, ни кубков и ни золотых канделябров...

Дольше копаться некогда.

Уже погружены подводы, и надо ехать дальше...

Покинутые три года тому назад немецкие окопы, после нелепого наступления по приказу Керенского в июле 1917 года, я рву под Ибсена.

Мне очень некогда. Я не знаю целого ряда драматургов. «Росмерсхольм» и кардинал Николас из «Борьбы за престол», «Строитель Сольнес» и доктор Штокман — пока что еще в моем пассиве.