Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

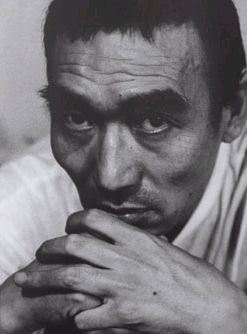

Чжан Чэнчжи

Чжан Чэнчжи

Мое внимание привлекла книга современного китайского писателя Чжан Чэнчжи (张承志, родился в 1948 г.) с несколько мудреным названием, которое я перевожу на русский так: «Уважение и расставание: обращаясь к Японии» (敬重與惜別—致日本). Судя по этой книге, вышедшей в Пекине в 2009 году, Чжан Чэнчжи — наследник никогда не умиравшей среди китайских интеллектуалов традиции критической рефлексии по поводу официальной политики своей страны. В Китае она возникла под сильным влиянием русской интеллигенции и созвучна хрестоматийным, мне лично очень симпатичным строкам Лермонтова: «Люблю Отчизну я, но странною любовью...». Такая позиция более чем естественна для Чжан Чэнчжи — выходца из китайских мусульман. Пишет Чжан на грани дозволенного, то и дело наталкиваясь на цензурные рогатки.

Чжан долго жил в Японии, хорошо знаком с ее интеллектуальной элитой. Исторический путь Японии служит для него грозным предупреждением о ловушках и тупиках национальной гордыни и оголтелого национализма.

«Наверное, Китаю, погрузившемуся в сладкие мечты о возрождении в статусе могучей державы, пора задуматься о пути Японии, — пишет Чжан Чэнчжи в конце своей книги. — Вчера, погнавшись за мечтой о могуществе, они [японцы] впали в безумие, и национализм завел их в тупик еще до наступления вечера. Ничем не сдерживаемый великодержавный шовинизм, отказ уважать чужое право на жизнь, пренебрежение врожденной тягой своего народа к красоте и гармонии — все это погрузило Японию в безумие и только ослабило страну...

Нам следует учесть этот урок. Скрытая неприязнь, питаемая островным государством к Китаю, — это на самом деле зависть к материковой империи в сочетании с тревогой по поводу исходящих от нее угроз.

Нравится нам это или нет, но приходится снова и снова повторять: победа желанна, но и опасна для нации. Если на пути к могуществу страна не очистится от примитивного, безрассудного национализма, то рано или поздно утонет в болоте. Чтобы критиковать японскую агрессию, нам необходимо разглядеть исторический ген агрессии в собственном теле».

А вот как Чжан Чэнчжи смотрит на Китай:

«В первую очередь следует стремиться не к материальному изобилию, а к богатству мысли. Нам нужны не новая китайская империя, не развитая экономика и не военная мощь. Нашими ориентирами должны стать достоинство, терпимость и добрая воля, дружное сосуществование всех национальностей, чтобы возникла одна прекрасная нация».

Достичь этой цели нелегко, признаёт Чжан Чэнчжи. Заглушить в себе ростки националистического и имперского высокомерия — трудная и болезненная операция для жителей Срединной державы. Слишком укоренено в них ощущение величия китайской культуры. Кто определит, где кончается законная гордость за свою страну и начинается губительная национальная гордыня? Что требуется для успеха в этой невидимой борьбе с самим собой?

«У нас нет изобилия интеллектуальных ресурсов, — пишет Чжан. — Пытаясь найти опору в зыбкой почве, среди вихря идей, мы одновременно противостоим самому могущественному империализму в истории и берем на себя критику узколобого национализма. Мы должны перетерпеть оба этих недуга. Только испытывая нестихающую боль, мы можем двигаться к радикальному гуманизму, идя по лезвию ножа в стремлении до конца познать себя и вонзая острие резкой критики в самодовольную китайскую психику. Ибо у нас нет другого оружия кроме критического отношения к себе. Не с этой ли глубоко укоренившейся в моем сердце гордыней китайского мышления я должен вступить в решительный бой? Не нужно ли для начала переступить через претенциозное национальное самомнение, чтобы стал возможен духовный прогресс нашей родины? Я спокойно смотрю, как красные листья падают на землю, и думаю: труднее всего анатомировать себя».

Конечно, обратить на себя критический взгляд, о котором говорит Чжан, — задание общечеловеческое. Смирение и выдержка, способность обуздывать эгоизм дарят силу и успех как отдельным людям, так и целым народам. Уважение к образу другого человека — залог осмысленной и нравственной жизни. Напомню заключительные слова предисловия к моей книге «Китайская цивилизация» (2000 г.): работа историка должна «помочь читателю лучше осознать глубочайшую проблематичность человеческого бытия, приняв факт неизбежности и неизбывности соприсутствия в нашей жизни другой культуры, другой идеи человечности. В конце концов прошлое будет для человека живым, пока оно будет для него неудобным».

Из русской литературы мы знаем, что там, где есть «странная», т. е. не от ума и «отрадных мечтаний» идущая любовь к Отчизне, трудно избежать и «тягостных раздумий о судьбах моей Родины». Вот и Чжан Чэнчжи настаивает на том, что подлинная любовь к родине и гражданская честность — плод мучительного поиска истины вне пространства идеологических штампов. Эта истина внезапно открывается тому, кто способен ее вместить, но она всегда дается вместе с осознанием своего несовершенства и ограниченности. Она — та самая правда, которая «глаза колет».

Поиск жизненной правды у Чжан Чэнчжи на самом деле восходит к подлинному стержню китайской культуры, который со времен Конфуция заключался в непрестанном усилии «выправления», «превозмогания», «смирения» себя и, следовательно, преодоления всего частного, ограниченного, субъективного в себе. Как раз здесь мы наталкиваемся на одно существенное — быть может, самое существенное, но пока не замеченное на Западе — различие между культурами Китая и Японии. «Выправлять себя» означает, очевидно, критически оценивать свои мысли и поступки, искать безупречно выверенное отношение к миру, держа дистанцию по отношению к себе, как бы подчиняя личное «я» верховному «сверх-я». Последнее — не субъект, а скорее вездесущий центр мирового круговорота, где «я» сливается с неким анонимным «мы». Пребывание в этом центре не отрицает разнообразия индивидов, но не знает оппозиции сущности и выражения, даже внутреннего и внешнего. Поэтому в азиатской философии верность себе, своим идеалам и принципам не столь важна. Гораздо важнее в ней причастность к средоточию бытия, способность ладить с миром, отчего главное в человеке — его статус, «лицо», декорум.

Итак, цель само-выправления в Азии — не познавшая себя личность, не картезианская ясность субъективного ratio, а чувствительность — одновременно телесная и духовная — и порождаемое ею соответствие всему происходящему в мире. Это соответствие может возвыситься до нравственно обязывающей со-ответственности, вездесущей слитности я/мы. Этот мир ямы все вмещает и сам в себе укрыт, все хранит и оберегает.

Вышивка. Китай, XVIII в.

Вышивка. Китай, XVIII в.

Японцы как преданные ученики китайской мудрости застряли на ученической стадии «самопревосхождения»: они усвоили только требование самодистанцирования и в нарушение принципов китайской философии человека рассматривали два полюса оси самопреодоления («человеческий» и «небесный» в традиционной терминологии) как раздельные сущности. Как все школяры, они верили только в предметное, аналитическое знание, недаром «понимать» по-японски означает «разделять». Кстати сказать, японский и европейский стили в Японии легко уживаются в сознании японцев именно вследствие их тяги к строгому разграничению.

Императив самодистанцирования, требовавший жесткой дисциплины сознания и переработки опыта в репертуар нормативных жестов, наложил отпечаток на все стороны японской культуры и быта, и в результате сама жизнь в Японии стала эстетическим феноменом в каждой ее частности, но... без общего единства. Поэтому всепроницающий эстетизм японского духа отсвечивает столь же вездесущим уродством. Японская мечта — гибрид кукловода и куклы, биоробот с простейшими инстинктами и железной волей. Фантазии пугающие, но, к счастью, неосуществимые. Здесь скрыты корни необычайного психического напряжения, пронизывающего японское мироощущение.

Между тем в пределе выверенности, который знаменует переход к наблюдению наблюдения, действенности действия, фактичности факта и т. д. (что является условием организационной практики, по Эдгару Морену), предметность вещей сменяется всеединством, «хаотической цельностью» мира — бессодержательной, пустотной, пребывающей «посреди всего», в «между-бытности» бытия, в одном вечно длящемся «антракте» мирового процесса. Такое единство доступно высшему мастеру и учителю, и именно оно было целью «само-преодоления» (оно же само-оставление) в Китае. Итак, плодом духовной практики в Китае было не просто само-дистанцирование и подчинение себя безудержной дисциплине, а приобщение к пустотному «единому телу» мироздания, всегда иному «телу вне тела», оно же «сообщительность в духе» (понимаемая и как «общение с богами»). Как раз поэтому усилие само-превозмогания, или гунфу, в Китае могло оказывать неотразимое воздействие на мир посредством именно «не-действия», всепокоряющей духовной метаморфозы. Природа этого акта — триединство оставления, следования и возвращения к началу всего, моменту мирового творения. Вот это осталось недоступным для японских учеников Китая, и недаром Чжан Чэнчжи упоминает о тайной зависти японцев к Срединной империи. Зависть к учителю — удел ученика.

В указанной точке «исполнения заветов» мы начинаем жить в реальном времени. Для нас прошлое и будущее и все полярности бытия сойдутся до неразличимости в круговороте актуального и виртуального измерений существования. Духовная просветленность сливается с жизненной спонтанностью и рассеивается в стихии быта. Все явленное осознается как след, тень, эхо, вариации и декорум отсутствующей истины (заметим: столь же повсеместные и неуничтожимые как сама пустота). В этом мире вездесущей своеобычности мудрый всегда предстает как «иной», «необычный», «уединенный» человек, непостижимый святой или учитель, нередко эксцентричный, чудаковатый типаж, но он — скрытый фокус всеобщего порядка вещей. Инаковость изначально включена в нормативное единство традиции, которое не допускает противостояний и тем более конфликтов. Мудрец в Китае не ищет точки опоры, чтобы перевернуть мир. В полной безопорности он пред-оставляет свободу всем переменам мира, а эта способность, как сказал еще Конфуций, «всегда под рукой».

Здесь мы подходим к главной тайне азиатской духовной практики. Тот, кто живет несотворенной мощью возобновления я/мы, не выбирает между истинным и ложным, реальным и иллюзорным, своим и чужим. Он «хранит центрированность», но «идет двумя дорогами», вмещает противоположности, молниеносно подменяя одну другой, а другим предоставляя выбирать одну из них — и гарантированно проиграть. Все в мире — мнимость, но, как гласит китайская поговорка, «когда истинное ложно, ложное истинно». Мудрый «заимствует ложное, чтобы сотворить истинное», — ту сокровенную ось я/мы, которой держится мир.

История боевых искусств в Китае и в соседних странах хорошо демонстрирует обозначенную выше коллизию духовной практики. Именно «японский синдром», нехватка доверия и долготерпения и, превыше всего, внутренней свободы в деле духовного подвига предопределила, во-первых, разделение боевых искусств на «внутренние» и «внешние» школы и, во-вторых, попытку подменить жизненную силу круговорота я/мы силой субъективной воли и мускулов (это не исключает наличие системы «внутреннего достижения», т. е. усвоения жизненной мощи, в школах шаолиньской традиции). Вместо духовно-соматического идеала мы получаем боевой, спортивный и эстетический практицизм. И не примечательно ли, что сама мнимость в японском искусстве предстает нарочитой, деланной, вроде выровненного граблями песка, представляющего море, или заботливо выращенного мха на «диком» камне в японском саду?

Храмовый стяг. Китай, XIX в.

Храмовый стяг. Китай, XIX в.

Еще один показательный пример дает современная тайваньская труппа «Театр божественных барабанщиков», которая стремится претворить принципы духовной практики средствами хореографии. В представлениях труппы отсутствует речь, а музыкальное сопровождение ограничивается барабанным боем. Руководители театра утверждают, что движения актеров не предполагают донести до публики отвлеченный, оторванный от собственно телесной практики смысл. Актеры просто делают то, что делают, «делают дело». «Когда актеры бьют в барабаны, они погружаются в пустоту, которая созидается присутствием барабанщика, барабана и ударом в барабан, — поясняла режиссер театра Лю Жоюй. — И зрителей вводят в эту пустоту, если они способны ничем не обременять свои органы чувств. Это „ничто“ существует в каждом и является всеобщим в противоположность думанию, которое у каждого человека свое. Когда люди соучаствуют в одном и том же „ничто“ в одно и то же время, они соучаствуют в абсолютном настоящем здесь и теперь».

Лю Жоюй принадлежит интересное суждение о различии между тайваньскими и японскими барабанщиками: «Мы следуем буддийскому подходу к совершенствованию себя, которое проникнуто идеей „отпускания на волю“. Японские же барабанщики стремятся встать выше всего, они исполнены жажды победы. А это требует воспитания очень сильной воли... Лично я чувствую себя напряженно на выступлениях барабанщиков из Японии, тогда как наши барабанщики помогают мне расслабиться».

Какова в таком случае судьба инаковости, примирение с которой составляет смысл мучительного анатомирования себя, отказа от эгоизма у Чжан Чэнчжи? Само-преодоление, как мы видели, завершается приобщением индивидуального сознания к всеединству бытия. В даосской традиции эта целостность родного/родового существования называлась «сбережением предка», «пребыванием в верховном предке», выявлением «изначального облика» и т. п. Китайская традиция настаивает на освобождающей естественности этого события (событие по определению спонтанно). Герой притчи в древней даосской книге «Чжуан-цзы» говорит: «Я (употребленный знак означает также „мы“. — В. М.) похоронил себя». Далее следует описание игры природных сил, которым приписаны антропоморфные черты. Другими словами, тот, кто оставил себя, высвобождает мир, но и облекается им. Для китайских учителей нет ничего проще и естественнее духовного просветления, потому что оно погружает в несотворенную яму мира, исконную за-данность я/мы. Как говорил моралист XVI в. Юань Ляофань, «лучший способ привести ум-сердце в порядок — прямо на месте просветлиться. Дурное поползновение сразу же осознается, а будучи осознанным, сразу же исчезает». Но просветленность должна прийти вовремя (во-время), а это доступно только свободному, свободно следующему жизни духу. Как писал спустя столетие после Юань Ляофаня ученый Ван Фучжи, «Если в первичном движении ума-сердца добрые и дурные порывы разделять слишком быстро или слишком медленно, то позволишь возникнуть корыстным помыслам».

Нет ничего проще просветления, ведь оно есть не что иное, как осознание жизненной спонтанности. Но самое простое дается труднее всего. «Само-усиление», развивая жизненную волю, не могло не усиливать и индивидуальное «я» или, по крайней мере, оставляло возможность соотнести с ним волю. Неопределенность отношений «я» и «сверх-я» в мировом мареве я/мы с его всеобщей мнимостью делало заведомо ошибочной любую их идентификацию, тем более что на позднем этапе китайской истории, когда японцы дозрели до сознательного восприятия китайской традиции, практика совершенствования уже нередко трактовалась именно как личное самоутверждение. Тогда же в Китае приобретают популярность рассказы о «тяготах учения». Такой поворот парадоксальным, казалось бы, образом способствовал росту самоуверенности в китайском обществе, передавшейся Японии.

Восемь Бессмертных. Китай, XIX в.

Восемь Бессмертных. Китай, XIX в.

Противоядием от гордыни традиционно выступала искренность смирения, пусть даже в виде конфуцианской любезности. Но как выразить свою искренность в свете всеобщей мнимости и неустранимой фальши этикетных жестов? Простейший способ — придать выражению внутреннего состояния привкус иронии или даже пародии. Таков дух поздней китайской культуры. А там, где требование искренности раскаяния предъявлялось со всей серьезностью и превращалось в особый ритуал «самокритики», как было во времена революционного слома старой культуры в Китае, оно превращалось в изощренную пытку. Сегодня, несмотря на принесенные Японией извинения, китайское правительство продолжает настаивать на том, что Япония недостаточно (читай: недостаточно искренне) раскаялась в своих военных преступлениях. Мне приходилось слышать на Тайване мнение о том, что Япония слишком быстро перешла в разряд успешных стран и не успела прочувствовать свою вину, а теперь уже поздно. Объяснение сомнительное, но любопытное тем, что оно перекликается с присущим китайской культуре мотивом «мгновенного» и притом не удерживаемого в памяти духовного очищения. Раскаяние, как просветление, приходит сразу или не приходит никогда. «Прозрение приходит прежде понимания», — гласит чаньская поговорка. О движениях мастеров боевых искусств в Китае говорили, что они «быстры как гром: не успеваешь уши заткнуть». В таком случае азиатская искренность существует в модусе предвосхищения и воспоминания, ее в каждый момент времени еще нет и уже нет, она всегда значимо отсутствует в опыте и поэтому требует возобновления раскаяния. Если «муки совести» — вечный спутник русского интеллигента беспомощного перед форс-мажором человеческой греховности, то на Дальнем Востоке благородный муж обязан очиститься от дурных побуждений даже прежде, чем они проявятся в сознании! И это очищение означает приобщение к вездесущей инаковости жизни, что есть главное свойство человеческой природы и верный признак мудрости. Мудрец в Китае просто не мог не прослыть «необычным», его непохожесть на других была залогом его авторитета.

Ясно, что мучительное «анатомирование» себя у Чжан Чэнчжи имеет совсем иную подоплеку, нежели «муки совести» русского интеллигента, произраставшие на почве христианства. Муки познания истины у Чжан Чэнчжи объясняются невозможностью устранить субъективное «я» в практике само-превозмогания, а главное — невозможностью претендовать на интеллектуальную честность вне традиционных установок китайской культуры на сверхличную взаимозависимость или, если угодно, изначально заданную совместность людей. Ведь эти установки были извлечены из самых глубоких слоев сознания и считались самыми естественными формами человеческой жизни. Чжан Чэнчжи может «вонзать острие резкой критики» в идеологию «великого единства» китайского мира, но он не может предложить ей альтернативу. Традиция же предлагала удобный выход из этой коллизии — отдаться игре, неизменно дарящей удовольствие и даже радость. «Возвращение к себе (букв. «своему телу»), учил древний конфуцианец Мэн-цзы, «приносит высшую радость». Может быть, вездесущей радостью игры как раз и объясняется видимое (но насколько искреннее?) равнодушие ученых людей Китая к обстоятельствам их жизни и даже смерти при их несомненной приверженности «тихой радости дышать и жить»? В конце концов, не играет ли с собой тот, кто при жизни «хоронит себя»? «Погребенный заживо» (кстати, распространенное самоназвание даосов) — отличный образ неискоренимой мнимости существования. Мучения здесь могут преследовать только интеллигента русской выделки. В России полушутя говорят, что сердце успокоится в печали. Может ли быть так, что китайское сердце в печали даже возрадуется? Даосские мудрецы, смеющиеся на похоронах своих учителей да и собственных (см. выше), вроде бы намекают на такую возможность.

P. S. Е. Л. Шифферс часто задавался вопросом: если русские — «мертвые души», то как о них судить? Они уже умерли или еще не родились? Китайская карусель мнимости открывает в этом вопросе совершенно новую перспективу.